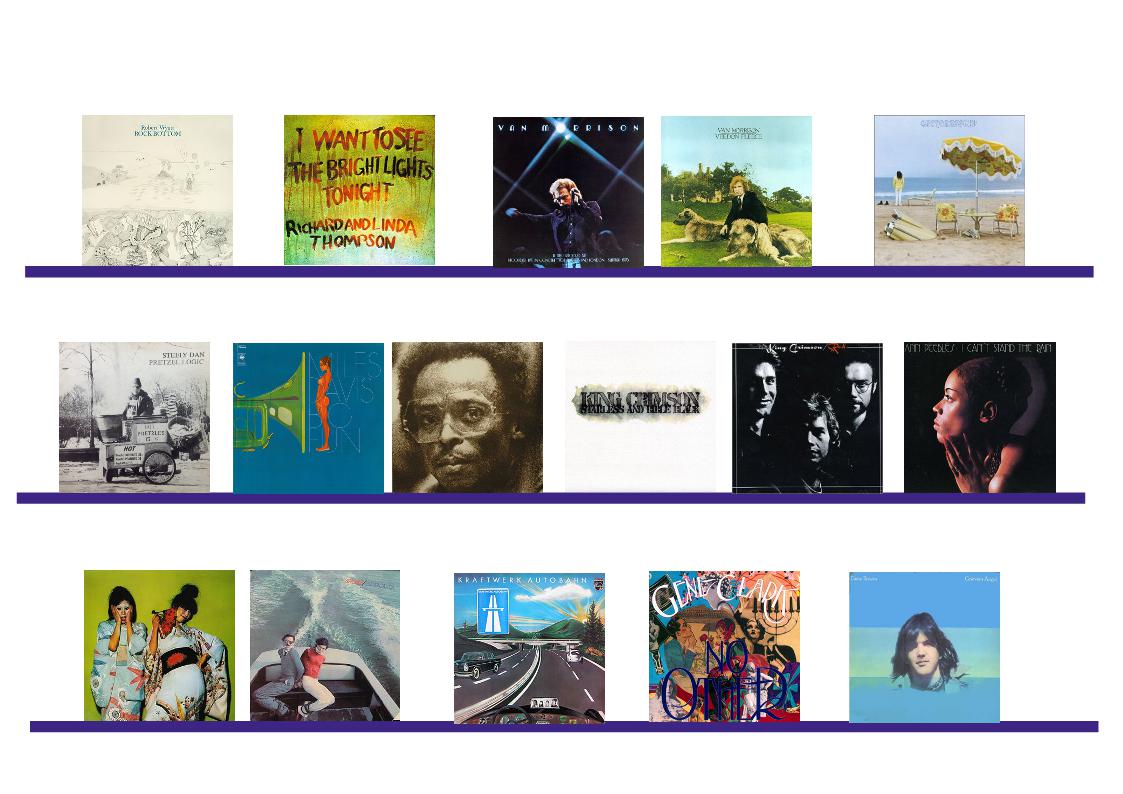

In der ehemaligen portugiesischen Kolonie Angola bricht ein Bürgerkrieg aus, der bis 2002 dauern soll. Auslöser ist die Nelken-Revolution in Portugal, die dort zur Demokratisierung führen wird. In den USA kommt es im mittleren Westen zum „Super Outbreak“ – der längsten bislang bekannten Abfolge von Wirbelstürmen – immerhin ein Klacks im Vergleich zu den Hurricanes der 00er und 10er Jahre. In China sterben bei einem Erdbeben 20.000 Menschen. Der Krieg zwischen den Roten Khmer und den US-treuen Regierungstruppen in Kambodscha geht unvermindert weiter, die US-Truppen ziehen sich derweil langsam zurück, bombardieren das Land jedoch munter weiter. Ryan Adams wird geboren, Nick Drake begeht Selbstmord und „Mama“ Cass Elliott stirbt. 1974 ist ein vernachlässigtes Jahr in der Historie der populären Musik. Punk ist noch nicht explodiert, Glam ist irgendwie fast „etabliert“, der progressive Rock liegt in den letzten Zuckungen, bringt aber immerhin noch eine handvoll ganz beachtlicher Alben zustande – siehe King Crimson und Genesis. Aber an den „Randbereichen“ der Rockmusik tut sich einiges. Singuläre Meisterwerke wie Robert Wyatts Rock Bottom, das Debüt der Residents oder John Cale’s Fear und Nico’s The End weisen in Richtungen, in die zuvor und danach selten geschaut wird. Gram Parsons letzte LP erscheint und fundamentiert eine weniger konservative Version von Country+Rock für kommende Generationen. Klassischere Countrymusik kommt von der anderen Seite via Outlaw-Country. Laurel Canyon-, Westcoast- und britischer Folkrock (Richard & Linda Thompson) warten mit definitiven Platten auf und das Kraut aus Deutschland sprießt noch immer prächtig. Es gibt viele Alben, die später als krönender Abschluss ihrer Bewegung gelten. Wenn man mal genau hinschaut hat auch das Jahr 1974 eine Menge zu bieten – natürlich auch Musik, die ich hier nicht weiter erwähnen will, obwohl ABBA ja wahrlich nicht schlecht sind: Der Eurovisions-Gewinner „Waterloo“ ist ein toller Hit und Einleitung in eine beachtliche Karriere. Aber John Denver oder Bachmann-Turner Overdrive fand ich immer überflüssig, und Cat Stevens wurde langsam unerträglich.

Robert Wyatt

Rock Bottom

(Virgin, 1974)

Wyatt’s baldige Lebensgefährtin

Robert Wyatt war einer der Protagonisten der insbesondere zu Anfang der Siebziger sehr kreativen Canterbury Art Rock Scene. Er hatte einen hervorragenden Ruf als äußerst fexibler, virtuoser und ideenreicher Drummer, Sänger und Komponist – einer Karriere zumindest in den Randbereichen der progressiven Jazz/Rockmusik stand nichts im Wege. Das zweite Solo-Album Rock Bottom war noch in Planung, als Wyatt bei einer Geburtstags-Party in Maida Vale aus dem Fenster des dritten Stockwerkes stürzte. Er überlebte – aber der Sturz fesselte ihn für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl. Aber statt die Karriere abrupt zu beenden, sagte Wyatt später, dieser Schicksalsschlag habe ihn musikalisch erwachsen werden lassen. Die quälende Zeit der Rekonvaleszenz ist den langen Melodiebögen und der Atmosphäre der Songs deutlich anzuhören. Wyatt musste sich auf die Keyboards beschränken, und sein Spiel und seine Texte spötteln sanft der verlorenen Karriere hinterher. Schon zu Zeiten seiner vormaligen Bands (Soft Machine und Matching Mole) hatte er einen Sinn für’s Absurde gehabt – nun verlegte er Trauer und Absurdität in eine zarte Traumwelt. Er holte sich Freunde aus der Canterbury Szene ins Studio: Fred Frith und Mike Oldfield, sowie Bassist Hugh Hopper von Soft Machine begleiten ihn, Pink Floyd Drummer Nick Mason produziert -und ans Studio und den Rollstuhl gebunden erfand er sich musikalisch neu. Die Melancholie, die den Klassiker „Sea Song“ trägt, überdeckt nicht die exquisite Melodie; sie besänftigt nur ein Bedauern das sonst übermächtig werden könnte, und wenn Wyatt mit seiner an Curtis Mayfield gemahnenden Stimme die Liebe zu seiner zukünftigen Frau besingt, schlägt er dazu eine Handtrommel, als wäre sie sein Herzschlag. Man könnte vielleicht das Solo-Album des Ex Talk Talk Kopfes Mark Hollis als Vergleich benennen, aber letztlich widersetzt sich die Musik auf Rock Bottom jedem Vergleich und auch jeder genauen Beschreibung. Am besten gibt wohl das von seiner späteren Frau gezeichnete Cover in hingehauchten Grautönen die Atmosphäre der Songs wieder

Richard & Linda Thompson

I Want To See the Bright Lights Tonight

(Island, 1974)

1974 ist auch ein wichtiges Jahr für Fans der Folkmusik – in all ihren Formen: Ob Van Morrison’s Verquickung von irischem Folk und Jazz, ob Gene Clark’s Mix aus Psychedelik, Theater und amerikanischem Folk oder eben Richard & Linda Thompson’s Folkrock britischer Herkunft mit höchsten lyrischen Ansprüchen. So wird I Want To See the Bright Lights Tonight oft als Höhepunkt in der reichen Diskografie Thompson’s bezeichnet, denn hier kamen alle Talente zusammen: Das exzellente Songwriting Richard Thompsons mit seinen scharfzüngigen Lyrics, instrumentale Fertigkeiten allererster Güte – insbesondere eben Thompson’s quecksilbriges Gitarrenspiel – aber auch das Können solcher Leute wie John Kirkpatrick am Bandoneon, und natürlich die klare und reiche Stimme von Linda Peters, frisch mit dem Ex-Fairport Convetion Gitarristen verheiratet, deren Liebe – man mag es bei den düsteren Lyrics nicht glauben – noch frisch und inspirierend war. Und all das verbunden durch den offensichtlichen Willen, ein gemeinsames Meisterwerk zu schaffen. Linda Thompson kam auch mit dem schwierigsten Material zurecht, vom traurigen „Has He Got a Friend for Me“ bis zum zynischen „The Little Beggar Girl“. Die Maladitäten in „Withered and Died“, „The End of the Rainbow“ und „The Great Valerio“ erklingen ohne Selbstmitleid, stattdessen sind es lyrische Darstellungen von psychischem und physischem Leid, die man in so sensibler Form einem Mann von gerade 25 Jahren kaum zutrauen würde. Und um das mal klar zu stellen: Dieses Album mag noch so düster sein, es ist – auch nach Aussage beider Protagonisten – letztlich ganz einfach Ausdruck einer immensen Lust an der eigenen Kreativität. Hier kamen der bis heute beste Songwriter und eine der besten Stimmen des britischen Folkrock in perfektem Gleichklang auf ihrem ersten gemeinsamen Album zusammen.

Van Morrison

It’s Too Late To Stop Now

(Warner Bros., 1974)

Van Morrison ist bekannt als erratischer, auch perfektionistischer Live Performer, und auf dem Live-Doppelalbum It’s Too Late to Stop Now ist er in bestechender Form. Eine superbe Songauswahl, die einen Querschnitt durch seine bisherige Karriere von den Tagen mit Them (glühende Versionen von „Gloria“ und „Here Comes the Night“) bis zum letzten Album Hard Nose the Highway („Warm Love“, “Wild Children“). Dazu die Hits seiner Solo Karriere, einschließlich „Caravan“, „Domino“ und vor allem „Into the Mystic“ (dessen letzte Textzeile dem Album den Titel gab), Morrison holt noch ein paar Blues-Standards hervor („Bring It on Home to Me“, „Ain’t Nothin‘ You Can Do“) bevor er das Konzert mit „Cyprus Avenue“ – einem seiner vielen besten Songs überhaupt – krönt. Diese hochwertige Art Best Of Album ist ein ungemein unterhaltendes und intensives Portrait eines Künstler auf der Höhe seiner Kunst, mit einer Band, die magische Momente garantiert – und der kritische Van Morrison war tatsächlich mal mit dem Personal zufrieden, hatte womöglich sogar mal gute Laune – und eines der besten Live Alben der Rockgeschichte konnte entstehen. Und es kam noch besser…:

Van Morrison

Veedon Fleece

(Warner Bros., 1974

…denn das im selben Jahr folgende Veedon Fleece ist das letzte der sechs Alben der kreativsten und musikalisch fruchtbarsten Phase des „besten weissen Bluessänger’s“, wie er von John Lee Hooker genannt wurde – und es ist das Album, das ich persönlich als mein „Album für die Insel“ bezeichnen würde. Van Morrison hatte 1968 mit dem introspektiven Meisterwerk Astral Weeks seine Solo-Karriere begonnen und kehrte nun auf Veedon Fleece zur Intimität dieses Albums zurück. Er war nach der stressigen Tour und der Scheidung von seiner Frau für drei Wochen nach Irland gegangen und hatte, als er von dort zurückkam, die meisten Songs fertig. Material, dass irgendwo zwischen Soul, irischem Folk und Jazz changierte, dass schwer zu vermarkten schien, aber Van musste zu dieser Zeit nichts mehr beweisen, konnte machen was er wollte. Im Vergleich zum Live-Album ist Veedon Fleece subtil, sparsam aber natürlich auch wieder hoch emotional – und wieder einmal in Van’s Werk-Kanon nicht wirklich vergleichbar. Auch wenn die Songs nicht so kathartisch sind wie auf Astral Weeks, so gibt es doch kaum intensivere und brilliantere Songs in Van Morrisons Katalog als „Linden Arden Stole the Highlights“, „Who Was That Masked Man“ oder „You Don’t Pull No Punches…“ und „Cul de Sac“ Und selten zuvor hatte Van Morrison so autobiografisch geklungen wie auf diesem Album, das er dann in wenigen Tagen in seiner Garage mit ein paar ausgewählten Musikern meist in einem Take aufnahm. Vielleicht weil die Songs sich Live quasi nicht reproduzieren ließen – es sind regelrechte Momentaufnahmen – vielleicht weil er erst kurz zuvor mit Hard Nose the Highway ein weiteres hervorragendes Studioalbum und im selben Jahr das oben genannte Live Album veröffentlicht hatte, geriet Veedon Fleece in Vergessenheit. Es mag nicht sein revolutionärstes Album sein, aber es ist visionär – und es ist sein „schönstes“ Album. Besser als Astral Weeks. Und das meine ich genau so!

Neil Young

On The Beach

(Reprise, 1974)

Hiermit haben wir Teil III der „Ditch“ Trilogie: Finsterer Alben, die Neil Young nach dem Tode seines Freundes Danny Whitten, nach Drogensumpf und Desillusionierung und nach dem kommerziellen Erfolg von Harvest aufnahm. Lange Zeit weigerte sich Young, On the Beach – neben einer handvoll anderer 70er Alben – überhaupt auf der von ihm verhassten CD zu veröffentlichen (Teil I besagter Trilogie, das chaotische Live Album Time Fades Away von 1973 war lange Zeit sogar gar nicht erhältlich), mit dem berechtigten Argument, diese Musik auf einen binären Code zu reduzieren, werde ihr nicht gerecht. On the Beach ist inzwischen doch noch als CD erhältlich, aber das LP-Format ist zweifellos überlegen. Aufgenommen hatte er das Album ein paar Monate nach den Sessions zum erst ein Jahr später veröffentlichten Tonight’s the Night. Aber er musste die fatalistische Selbst-Analyse wohl noch vor dem noch finstereren Werk veröffentlichen, weil das Abmischen von Tonight… sich als zu schwer erwies, da er dieses Album quasi Live aufgenommen hatte. Der Unterschied zwischen On the Beach und dem kommerziell so erfolgreichen Vorgänger-Studioalbum Harvest war aber auch denkbar krass. Die zerschossene, desillusionierte, wütende – aber teils eben auch triumphierende – Musik auf diesem Album jedenfalls braucht zumindest die Pause, in der man die LP umdreht. Es hatte – wieder durchaus beabsichtigt – keine echte „Produktion“ stattgefunden, und genau das gibt den Songs die Unmittelbarkeit, die ihnen so gut steht. On the Beach ist ein trüber Strudel aus Steel Guitar, Dobro, Wurlitzer, Slide und Young’s hohem, einsamen Wimmern. Aber die Songs sind groß, Young erinnert sich im „Ambulance Blues“ an seine „old folky days“, bevor er mit den Worten „All you critics sit alone / You’re not better than me for what you’ve shown“ seine Kritiker verflucht, er verlachte Lynyrd Skynyrd und die Rednecks („Hold On“) und schrieb eine Hommage an das zu gleichen Teilen verhasste und geliebte Amerika. Und auf seltsame Weise entsagte er vermutlich gerade durch seinen wütenden Fatalismus letztlich der Verzweiflung.

Steely Dan

Pretzel Logic

(MCA, 1974)

Nach Steely Dan’s erfolgreichem Debüt Can’t Buy a Thrill war der Nachfolger Countdown to Ecstasy kommerziell nicht ganz so erfolgreich gewesen wie erhofft. Aber nun wollten Donald Fagen und Walter Brecker es wohl wissen. Steely Dan waren zu diesem Zeitpunkt noch eine Band, die auch Live auftrat, aber die komplexe Musik auf Pretzel Logic sollte sie vor so große Probleme stellen, dass die beiden kreativen Köpfe sich danach entschlossen, nur noch im Studio unter diesem Projekt-Namen zu arbeiten. Und Pretzel Logic ist wirklich ein hochkomplexes, dabei aber auch ausgesprochen vergnügliches Stück Musik. Die Hitsingle „Rikki Don’t Lose That Number“ zitiert einen Jazz-Klassiker von Horace Silver, um dann in einen grandiosen Pop-Song zu münden. Auch der Titelsong verwandelt sich vom Blues zu einem Song mit jazzigem Chorus, – „Any Major Dude Will Tell You, „Barrytown“, „Parker’s Band“ (Über Jazz-Legende Charlie Parker) – alles konzise Songs, die mit kleveren Wortspielereien und den geliebten Jazzeinflüssen in großem Pop münden. Pretzel Logic ist populäre Musik in ihrer intelligentesten und intellektuellsten Ausprägung – und die beiden Köpfe hinter Steely Dan hatten damit wohl für den Rest ihrer (langen) Karriere endgültig das individuelle Rezept gefunden, Intellekt und Rockmusik miteinander zu verbinden. Es war eine Rezeptur, die niemand wirklich nachkochen konnte, die sie auf einen ganz eigenen Platz in der Masse der Rock-Acts stellt. Ab jetzt mussten sie ihr Konzept nur noch variieren und verfeinern – um sich dann auf dem Erfolg ausruhen zu können. Und tatsächlich gelangen ihnen – mit Alben wie Aja oder Gaucho etwa – noch ein paar tolle – und kommerziell erfolgreiche – Nachfolger.

Miles Davis

Big Fun

(Columbia, Rec. ’69-’72, Rel. 04-1974)

Es gibt 1974 nicht nur auf dem jungen europäischen ECM-Label innovative Jazz/Fusion-Alben. Auch Jazzer der älteren Generation veröffentlicht teils enorm beseelte Musik – den Jazz also, der mich interessiert. Joe Henderson’s The Element’s zusammen mit Alice Coltrane war auch ein Kandidat für den Hauptartikel ’74 – aber Miles Davis kommt mit den letzten Studio-Alben für lange Jahre daher und führt auf diesen die Fusion aus Jazz, Rock, Funk, World Beat und Psychedelic in weitere Extreme und macht mit Get Up With It ein Abum, das ich hier exponieren muss. Und die auch in diesem Jahr veröffentlichte, aus Tracks von ’69 bis ’72 zusammengebaute Compilation Big Fun ist nicht bloß Ergänzung. Bei Miles Davis gilt in diesen Jahren: Was er veröffentlichen lässt, hat Klasse und Bedeutung. Big Fun ist angeblich seine Antwort auf Soft Machine’s drittes Album, es besteht aus Tracks, die in den Sessions zu Bitches Brew, Jack Johnson und On the Corner entstanden sind – und ein weiteres Mal baut Produktions Genie und Partner Teo Macero aus diesen Aufnahmen ein schlüssiges Album zusammen, auch wenn es zunächst ignoriert wurde. Die vier Tracks erstrecken sich über je eine LP-Seite. „Great Expectations/Orange Lady“ und „Lonely Fire“ wurden drei Monate nach Bitches Brew aufgenommen, bei ersterem prägen indische Instrumente den Sound: Sitar, Tabla, Tambura, dazu Miles‘ verfremdete Trompete und ein nebliger, schwebender Rhythmus. Miles im „psychedelic mood“. Das komplette Album hat eine koheränte Atmosphäre, das zentrale „Go Ahead, John“, nachträglich von Macero zusammengesetzt aus den Sessions zu Jack Johnson, bezieht sich auf John McLaughlin’s Wah-Wah Gitarren-Soli. Hier spielt Bassist Dave Holland einen Drone-artigen One Note Rhythmus über Jack DeJohnette’s komplexe Drums und erzeugt auch hier den für dieses Album so wichtigen orientalischen Vibe. Wie in den Jahren zuvor: Teo Macero benutzte Aufnahmen aus Miles Davis‘ „elektrischer“ Phase von ’69 bis ’73 um eigenständige, neue Tracks zu bauen. Sein Beitrag zu den Alben dieser enorm produktiven Phase ist mindestens so groß, wie der von Davis selber. Big Fun wurde wie gesagt eher ignoriert. Vielleicht gab es zuviel Musik – und diese Alben sind gewaltige Brocken – aber inzwischen hat auch dieses „psychedelische“ Album eine positive Neubewertung erfahren…

Miles Davis

Get Up With It

(Columbia, Rec. ’70-’74, Rel. 11-1974)

…und sieben Monate später kam es noch härter: Auch Get Up With It ist streng genommen eine Compilation aus Aufnahmen aus den letzten vier Jahren – mit unterschiedlichem Personal – so wurde „Honky Tonk“ 1970 mit dem von Bitches Brew bekannten Personal aufgenomme, drei Tracks wiederum sind mit der aktuellen 74er Band aufgenommen. Auf fast allen Tracks bestimmt Percussionist James Mtume – nach dem auch einer der neuen Tracks benannt ist – die Szene. Davis widmet den 30-Minüter „He Loved Him Madly“ dem gerade verstorbenen und von ihm verehrten Duke Ellington – und bietet darauf eine Art von Jazz, die an Improvisations-Künste solcher Bands wie Can erinnert. Es gab damals wie heute genug Hörer, denen die Musik auf diesem Album zu far out ist, die den selbstvergessenen Improvisationen nicht folgen wollen oder können – Get Up With It gilt als unzugänglich, kompliziert, Kritiker-Papst Robert Christgau nannte das Album „Background Music“ (auf hohem technischen Niveau immerhin). Den Background für das Percussion-Gewitter über dröhnendem – von Davis gespieltem – Electric Piano bei „Rated X“ kann ich mir allerdings kaum vorstellen. Die beiden über-langen Tracks – „He Loved Him Madly“ und „Calypso Frelimo“ – sind mit ihren seltsam weggetretenen Improvisationen, mal über einem vor Kraft berstenden Teppich aus Percussion und Funk-Bässen, mal über zerhackten Rhythmen und kleinen Bass-Figuren, so ausserirdisch, dass mich die Tatsache, dass Brian Eno dieses Album als höchst inspirierend bezeichnete, nicht verwundert. Manches hier wird in der Tat zu einer Form von ambientem Rausch. So ist vielleicht zu erklären, dass Get Up With It erst im Laufe der Zeit als wirkliches Meisterwerk erkannt wurde. Aber Miles Davis Discographie ist voller Meisterwerke, die ihrer Zeit voraus waren – Get Up With It ist sein letztes großes Studio-Album, kommende Live-Alben wie Agharta (’75), Pangaea (’76) und Dark Magus (’77) wurden nach bewährtem Prinzip von Teo Macero aus diversen Aufnahmen der vorherigen und nachfolgenden Touren zusammengebaut – auch das eine Technik, die erst einmal akzeptiert werden musste, die aber zu weiteren Klassikern führte. Get Up With It ist in all seiner Komplexität und Abgedrehtheit IMO genauso einzig-… und doppelt so eigenartig wie Bitches Brew.

King Crimson

Starless & Bible Black

(Island, 1974)

Bleiben wir bei Komplexität: King Crimson kommen im Quartett-Format in den Mitt-Siebziger an. Mit dem Bass und dem Macho-Gesang von John Wetton, mit den muskulösen Drums von Bill Bruford und mit David Cross‘ jetzt voll integrierter Violine und natürlich mit Robert Fripp’s Gitarre werden die Songs und Improvisationen des letztjährigen Larks Tongues in Aspic jetzt noch einmal verfeinert. Die Vier Virtuosen hatten das erste ’74er Album Starless and Bible Black im Jahr ’73 zum großen Teil Live eingespielt und (wie Miles Davis…) im Studio überarbeitet. Das Zusammenspiel wurde immer organischer, Fripp nutzte die Fähigkeiten seiner Untergebenen zur einen Hälfte für die von ihm geliebten Improvisationen, ließ aber an ein paar Stellen auch die „Rock-Seite“ seiner Band glänzen. Der komplett im Studio entstandene Opener „The Great Deceiver“ gilt als Klassiker KC’s: Hier baute Fripp mit David Cross‘ Violine eines seiner gewundenen, aber zugleich eingängigen Riffs auf, über dem Wetton’s Stimme die bekannt absurden Lyrics deklamierte. „Lament“ erinnert mit seinen Mellotron-Passagen an das revolutionäre erste Album King Crimson’s – ein Ballade, die in irrwitzige Improvisationen ausbricht, ehe sie wieder zur Ballade wird. „Trio“ verwies zuletzt auf das, was Fripp suchte: Eine Symbiose aus Improvisation und Song. Aber hier zeigt sich, dass diesen vier Individual-Könner nicht immer die perfekte Einheit gelang. Immerhin sind die beiden neun- bzw elf-minütigen Tracks der zweiten LP-Seite schon nah an den Expolsionen von Red – und auch nah an manchen Passagen auf Miles Davis‘ Get Up With It. Vor Allem der Closer „Fracture“ ist ein einziges, angsteinflössendes Crescendo. Wie der Lärm hier nach einigen Minuten in einem enormen Riff mündet, muss man erleben – aber man muss eben auch erst mal da durch… was mich wiederum an Get Up With It erinnert

King Crimson

Red

(Island, 1974)

Aber KC waren einfach keine stabile Entität. So wurde Geiger David Cross Mitte der Aufnahmen zum für lange Zeit letzte KC-Album geschasst. Die Band mag in den letzten Zuckungen gelegen habe – aber das Ergebnis ist nur mit dem Wort „majestätisch“ zu bezeichnen. Es mag da eine bewusste Betonung des Rhythmus-Gespannes beabsichtigt gewesen sein, die jeden Track hier vor Kraft bersten lässt. Aber Fripp’s überienander geschichtete Gitarrenfiguren, der Einsatz von Bläsern, die aus Live-Impürovisationen entstandenen, ziemlich rasanten Tracks und (für mich) auch John Wetton’s Macho-Gesang fallen zu einem Klumpen zusammen, der dann von der Band im Studio selber zu einem Diamanten gepresst wird. Man müsste als Beispiel jetzt den Closer der 1. LP Seite – „One More Red Nightmare“ – hören. Da sind diese fast „poppigen“ Gesangs-Passagen, dann die Instrumental-Parts, in denen sich der Sound auftürmt, um irgendwann über dem Hörer zusammenzubrechen. Dass dieses Stück ein so abruptes Ende findet, wirkt nachlässig. Aber es wird logisch, wenn man Red als Einheit begreift. Auf „Providence“, dem abstrakten Opener von Seite 2 irrt David Cross‘ Geige noch einmal durch zerklüftete Improvisationen von Bass und Gitarre, ehe mit dem Closer „Starless“ fünf Jahre King Crimson in besagten Diamanten gepresst werden: Ein klassischer, regelrecht lyrischer Beginn incl. Mellotron und Fripp’s gleitenden Gitarren, dazu Wetton’s Gesang – jetzt im Klang fast identisch mit den Vocals von Greg Lake auf dem Debüt der Band – und dann bricht eine erschreckende Düsterniss via brachialer Improvisationen an, die immer wieder von lyrischen Momenten erhellt werden. King Crimson nahmen hier die Dynamik der harten Post-Rock Franktion mit Bands wie Isis oder Explosions in the Sky vorweg. „Starless“ ist ein würdiger Abschluss der ersten Regierungs-Phase des scharlachroten König’s. Dass auch auf diesem Album Teile zusammengesetzt wurden, um ein Ganzes zu bilden, ist bei solcher Geschlossenheit nur von dokumentarischem Interesse. Dass auch Red damals nur von Kritikern geschätzt wurde, ist eine weitere Parallele zu Miles Davis ’74er Alben. Inzwischen erkennt man es: Diese Musik steht ausserhalb aller Moden.

Ann Peebles

I Can’t Stand the Rain

(Hi Records, 1974)

Ann Peebles hatte (…Klischee, Klischee…) als Kind im Gospel Chor gesungen, war in Clubs aufgetreten und hatte Ende der Sechziger ihren Job beim feinen HiRecords Label bekommen. Sie hatte etliche Hits (auch für Andere) geschrieben, und ein paar feine eigene Alben aufgenommen. Mit der Single und dem Album I Can’t Stand the Rain kam nun der eine große Hit – auf den sie gerne reduziert wird. Es gibt in jener Zeit Mitte der Siebziger nicht mehr viele „politische“ Soul Alben, alle Aussagen sind gemacht, der Sound of Soul wandert Richtung Disco, und wird damit austauschbarer. Aber es gab noch immer solche Soul Alben, bei denen Songwriting und Sänger(in) die Hauptsache spielten, bei denen das Backing so minimalistisch wie exzellent war. HiRecords war Spezialist darin, deren Chef Willie Mitchell hatte schon Al Green einen Klang auf den Leib geschneidert, der perfekt saß. Dieser extrem funky Sound – um dezente Bläser und Streicher ergänzt – unter Peebles Stimme, die irgendwo zwischen weiblichem Al Green und Aretha Franklin liegt, macht mit den entsprechenden Songs ein elegantes – ein perfektes – Soul Album. Eines, das klingt wie das letzte Wort, das über den Southern Soul der Jahre 64-74 gesprochen wird. Es sind Songs über die dunkle Seite der Liebe, und der ungewöhnliche Titelsong mit seinen gezupften Strings als Einleitung ist nicht das einzige Highlight. Die meisten Songs hatte Peebles mit ihrem Ehemann Don Bryant geschrieben, die Ergänzung zum Hit – „Do I Need You“, das finale und düstere „One Way Street“. Aber sie hatte auch Coverversionen wie den Charts-Vorgänger „I’m Gonna Tear Your Playhouse Down“ – einen Song, der das Selbstbewusstsein schwarzer Frauen deutlicher propagiert, als es so mache Rapperin heutzutage wagt. Diese Art Soul scheint 1974 allerdings nicht mehr solche Wellen geschlagen zu haben, wie es 2-3 Jahre zuvor der Fall war. I Can’t Stand the Rain blieb kommerziell nur ein moderater Erfolg, es hätte mehr Aufmerksamkeit verdient – und erhält sie inzwischen via Re-Releases. Ein extrem cooles Album.

Kraftwerk

Autobahn

(Philips, 1974)

und Schüler von Gerhard Richter. Hat diverse

Cover für Kraftwerk gestaltet

…und nach warmem Soul nun kalte Maschinen-Musik… Es gibt von mir irgendwann einen tiefer gehenden Ausflug in die (Kraurock) – Musik aus Deutschland, die auch ’74 einiges zu bieten hat – aber das vierte Album der Düsseldorfer Kraftwerk steht in seiner Bedeutung für die populäre Musik doch noch über den Alben von Faust oder Tangerine Dream. Allein die ersten drei Alben von Kraftwerk waren schon Pionierarbeit in Richtung elektronischer Musik – mit analogen Geräten und auch mit Gitarren gemacht, aber immerhin… Auf Autobahn nun begann der elektronische Puls von Kraftwerk ganz allein auch außerhalb der Grenzen des Krautrock zu schlagen. Das 22-minütige Titelstück wurde in gekürzter Form zum Radiohit – bei Krautrock bis dahin (bis auf den einen Hit von Can…) undenkbar – mit sich wiederholenden Mustern von Synthesizer, Gitarre und klopfendem Rhythmus, der eigentlich monoton sein sollte. Und mit einem Refrain, der so kindlich-simpel wie eingängig ist. „Autobahn“ beginnt mit einem synthetischen Hupen und beschleunigt dann in die mobile Zukunft, die 1974 – trotz Ölkrise – noch golden erschien – zumal, wenn sie von Kraftwerk beschrieben wurde. Aber über das Titelstück sollte man die Tracks auf der zweiten Seite der LP nicht vergessen: „Kometenmelodie 1“ und vor Allem „…2“ sind Versuche in ambientem Synth-Pop – zu einer Zeit, als es so etwas noch nicht gibt, als Synthesizer und Pop noch nicht zusammengefunden haben. „Mitternacht“ und „Morgenspaziergang“ klingen da noch eher nach elektronischem Experiment – und erinnern so an das Vorgängeralbum Ralf und Florian. Aber selbst da sind Kraftwerk auf dem Weg zum Pop. Aus den kosmischen Klängen in die Computerwelt, die sie ab hier exklusiv definieren würden.

Gene Clark

No Other

(Asylum, 1974)

Gene Clark

Als das ehemalige Gründungsmitglied der Byrds, Gene Clark 1974 sein viertes Solo-Album herausbrachte, war er selber ziemlich begeistert – und mit seiner Begeisterung leider Allein. Und das, obwohl No Other nicht wie geplant als Doppel Album mit 13 Stücken veröffentlicht wurde, sondern nur in verkürzter Form. Clark hatte 100.000 Dollar für die Produktion ausgegeben – unerhört für einen erfolglosen Sänger – und das Album wurde ein finanzieller Flop, vergleichbar höchstens noch mit dem Spät-Western „Heaven’s Gate“. Wahrscheinlich war No Other zu diesem Zeitpunkt noch zu bizarr für den amerikanischen Musikgeschmack. Da war schon das Cover, eine Collage im Vintage Hollywood Look, aus einer Schnapslaune entstanden, und dann die Musik: Psychedelischer Country-Glamrock wäre vielleicht eine Beschreibung dessen, was unter Mithilfe von einer großen Anzahl namhafter LA Studiocracks und einem kompletten weiblichen Chor entstand. Aufgenommen hatte Clark das Album in einem kleinen Cottage mit Meerblick in Nord-Californien, unter dem Einfluss von Zen, Meditation und der Natur. Wäre No Other zwei Jahre später erschienen, hätte es sein Publikum vielleicht auf Anhieb gefunden, denn an den Songs kann es nicht gelegen haben. Clark war auf der Höhe seiner sowieso schon beachtlichen Songwriterkunst. Der Titelsong, fast rockig, „Silver Raven“, geisterhaft und an eine abgerundetet Version von CSN&Y erinnernd, „From a Silver Phial“, seltsamerweise mit Anti-Drogen Botschaft. Gerade wo Gene Clark den Drogen immer tüchtig zugesprochen hatte – aber in seinem Refugium soll er zu dieser Zeit clean gewesen sein und nur der letzte Song gab einen Hinweis auf seine vorherigen Alben, die er zusammen mit Doug Dillard geschrieben hatte. Inzwischen gibt es das Re-issue des Meisterstückes als Komplettpaket wie von Clark geplant. Es ist ein Album, das Platten wie Fleetwood Mac’s Rumour vorwegnimmt – und sie dabei gleich mal übertrifft.

Gram Parsons

Grievous Angel

(A&M, 1974)

davon sprechen kann) Ed Thrasher

Aus der gleichen Ecke wie Gene Clark kam Gram Parsons. Er hatte sich zuvor mit den Byrds um die Verbindung von Pop, Psychedelischem Rock und Country verdient gemacht, hatte die Stones beeinflusst – und zerschellte gerade am Rock’n’Roll Lifestyle. Bei den Aufnahmen zu seinem zweiten Solo-Album Grievous Angel war der Millionärssohn schon vom Drogenmissbrauch gezeichnet, er hatte bei den Stones Keith Richards kennengelernt, und fatalerweise versucht an dessen Lebensstil teilzuhaben – aber er hatte nun einmal nicht dessen Konstitution… Grievous Angel allerdings ist ein künstlerischer Triumph, eine der Platten, die den modernen Country-Rock begründeten. Das war gewiss auch den Mitstreitern geschuldet: James Burton, Byrone Berline, Glen Hardin, exzellente Musiker, die sonst Elvis in Vegas begleiteten und die hier ein perfektes Backing boten. Dazu kommt dann – sozusagen als Widerpart zu Parsons‘ brüchiger Stimme – der wunderbare Gesang der jungen Emmylou Harris. Das allein macht diese Platte schon zu einem Ereignis. Und dann hatte Gram Parsons trotz seiner Probleme auch noch die richtigen Songs: „$ 1000 Wedding“, „Brass Buttons“, „In My Hour of Darkness“ sind Songwriter-Kunst auf höchstem Niveau und waren in ihrer Melange aus Rock und Country ihrer Zeit weit voraus. Er zeigte sich auf diesem Album als Songwriter, der es locker auch mit solchen Country-Koryphäen wie Jennings oder Nelson aufnehmen konnte – allein – es sollte ihm Nichts nutzen. Parsons erlebte die Veröffentlichung des Albums nicht mehr. Er starb Ende ’73 nach massivem Drogenmissbrauch, und sein „Begräbnis“ wurde zu einer absurden Farce incl. Diebstahl des Leichnams. Auf seiner Musik jedoch baute eine ganze Musikrichtung auf.

The Sparks

Kimono My House

(Island, 1974)

Roxy Music Cover…

1974 ist auch Glam-Jahr. Bowie hatte vor zwei Jahren lustvolle Androgynität, Theatralik und intelligenten Pop etabliert – und ein großes Feld war bereitet. Roxy Music waren mit Velvet’scher Experimentierlust und schrillem Image auf der intelligenten Seite des Glam erfolgreich, andere, wie Alice Cooper oder Mott The Hoople verbanden Hardrock und Glam. Und auch die Brüder Ron und Russell Mael hatten ’71 und ’73 mit ihren Bands Halfnelson und nach Namenswechsel als Sparks zwei sehr eklektizistische, an Prog, Art Pop und Glam orientierte Alben gemacht. Jetzt waren die beiden Amerikaner aus LA nach England gezogen und konzentrierten ihre beträchtlichen Talente auf stilistisch gezielteres Songwriting und auf ein ironisch überhöhtes Image-Theater. Dass sie talentierte Songwriter waren, hatten Kritiker schon auf A Woofer in Tweeters Clothing festgestellt. Jetzt hatten sie ein Konzept, ein Ziel. Russell Mael’s Falsett-Gesang mag zu Beginn irritieren, aber er passt zu den Lyrics und zu den komplexen Songs irgendwo in der Schnittmenge zwischen Zappa und Bubblegum, Und dass der Opener „This Town Ain’t Big Enough for Both of Us“ völlig over the top ist (und mich lustigerweise auch an Queen erinnert), gehört zum Konzept. Ron Mael hatte alle Songs geschrieben – und ihm gelang es, progressiven Rock so zu zuckern, dass alls Oberlehrerhafte wegschmolz. Mit besagtem ersten Track von Kimono My House und mit „Amateur Hour“ hatten sie in England und der BRD verdiente Hits, aber auf dem Album sprudeln auch andere Tracks vor Ideen: „Here In Heaven“, „Hasta Manana Monsieur“, „Talent is an Asset“ sind allesamt perfekter, vordergründig lärmender und hintergründig fordernder Pop in Glam-Verkleidung. Dass die Sparks immer ein bisschen „albern“ wirken, dass Ron mit Hitler/Chaplin-Bärtchen und Sänger Russell mit hübschem Gesicht und Löckchen Klischees übererfüllen ist Teil des Plans. Und die beiden Mael’s hatten in ihrer neuen Heimat eben auch die passend virtuosen Musiker gefunden. Als Produzenten war Muff Winwood eigentlich nur 2. Wahl gewesen, sie hatten eigentlich Roy Wood im Kopf gehabt, aber Steve Winwood’s Bruder machte seinen Job sehr gut und ihr Plan war ausgereift. Ach ja – Michi Hirota, die japanische Tänzerin mit dem Fächer auf dem tollen Cover hat später für Bowie’s „It’s No Game“ ein paar Worte gesprochen. Und die Mael-Brüder…?

Sparks

Propaganda

(Island, 1974)

…die ließen nach gerade mal sechs Monaten mit Propaganda das nächste Album auf die nun aufmerksam gewordenen Zuhörer los. Vermutlich kann Ron Mael nicht Anders – wieder sind die Songs fast anstrengend komplex, zugleich aber in bunteste Farben getauchter Pop, bei dem die Ideen eigentlich für mehrere Alben reichen würden. Russell’s Maschinengewehr-Falsett Gesang mit Texten, die man mitlesen muss, wenn man diese Musik verstehen will, komplexeste Arrangements und eine immer besser eingespielte Band, die technisch wohl auch an die damals aktuellen Prog-Rock Bands herankommt. Dazu wieder etliche Songs, die (erst) nach dem zweiten- oder dritten Hören einhaken… Offenbar waren die Sparks zwar keine „Hit-Band“, dafür aber eine erfreulich anders geartete Alternative zu Roxy Music – eine Band mit Stil. Kein Wunder für mich, dass sie in den USA nur wenig Fans hatten. Diese Art Glam ist zu komplex für den Mittelwesten und Sparks‘ Ästhetik ist zu oft ironisch gebrochen, um vom Durchschitts-Amerikaner verstanden zu werden. Propaganda und Kimono My House bilden ein hervorragendes Duo von Alben, ein perfektes Bild der Musik der Sparks, die übrigens etliches aus Power Pop/New Wave vorwegnahm) Besonders erwähneswert finde ich den sublimen Album-Closer „Bon Voyage“, aber auch die beiden nicht mehr ganz so erfolgreichen Singles „Never Turn Your Back on Mother Earth“ und „Something for the Girl with Everything“ bleiben immerhin unmittelbarer im Ohr. Aber es gilt auch hier: Man muss das Album mindestens zweimal hören und im besten Fall die Lyrics lesen, um wirklich Zugang zu finden. Aber dann hat man ein Füllhorn in der Hand. Dass die beiden Brüder ihrer Zeit voraus blieben und 1979 mit No.1 In Heaven eines der tollsten frühen Synth-Pop Alben machten, soll erwähnt werden. Die sind einzigartig. Dies sind ihre ersten beiden wirklich großen Alben.