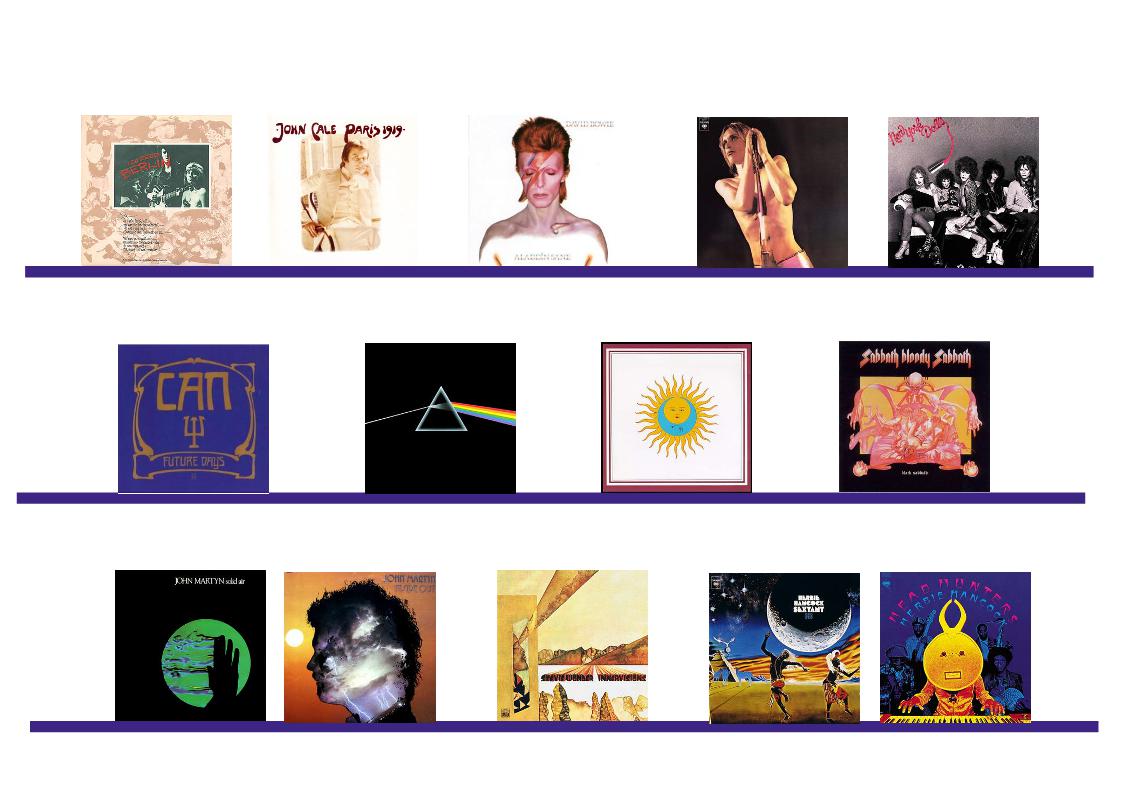

In Chile kommt es mit Unterstützung des CIA zu einem Militärputsch, bei dem der demokratisch gewählte Präsident Allende umgebracht wird. Augusto Pinochet wird für lange Jahre Staatschef und Folter und Mord werden vom Staat gegen alle demokratisch denkenden Menschen angewandt. Die US-Streitkräfte ziehen sich derweil langsam aus Kambodscha zurück und der unselige Vietnamkrieg nähert sich seinem Ende. Der amerikanische Präsident Richard Nixon wird nach der letztjährigen Aufdeckung eines Abhörskandals – dem sogenannten Watergate Skandal – tatsächlich wegen Amtsmissbrauchs angeklagt. 1973 werden DJ Shadow und Josh Homme geboren. J.R.R. Tolkien stirbt, ebenso der Country-Visionär Gram Parsons. Der Exorzist kommt ins Kino. Kommerziell und auch musikalisch wird 1973 noch vom Progressiv-Rock bestimmt und es ist die hohe Zeit der Rock-Alben. Pink Floyds kommerzieller Durchbruch, Mike Oldfields Tubular Bells, Genesis, Yes sind die Bands die man hört, allerdings bläht sich diese Art der Rockmusik auch immer mehr auf – und natürlich gibt es eine Gegenreaktion. David Bowie, Iggy Pop mit den Stooges, Lou Reed, Roxy Music und die New York Dolls machen eine andere, weniger auf Virtuosität konzentrierte Art von Rockmusik – und werden mehr und mehr gehört. Es ist in gewisser Weise Musik, die sich wieder auf die Grundlagen des Rock’n’Roll besinnt. Und Deutschland glänzt in diesem Jahr mit Meisterwerken des Krautrock, Country kehrt in Form der Outlaw-Bewegung ebenfalls zu seinen Wurzeln zurück und paart sich parallel mit Rockmusik, die Fusion aus Jazz und Rock gebiert immer mehr Kinder, Soul blüht immer noch, Southern Rock hat seine beste Zeit. Reggae wird in Europa wahrgenommen, überall gibt es eine reiche Ausbeute an sehr guter Musik, die 60er glühen in all dem höchstens noch nach. Man kann, wenn man die Ohren öffnet, die Vorzeichen der Punk-Revolte von 77 erkennen… allerdings wohl eher nicht in den Alben, die ich wegen mangelnder Qualität gerne ignoriere: Steve Miller’s „The Joker“oder Chicago VI – verkaufen sich wie geschnitten Brot, finde ich allesamt nicht ganz schlimm, aber auch nicht gut. Dafür aber..

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1973/pl.u-WabZZkPUdKkB04b

Pink Floyd

Dark Side of the Moon

(Harvest, 1973)

Gestaltung, der lustigerweise ein Klassik-

Album-Covers aus den 40ern zitiert

Auch 1973 kann man als eines der „entscheidenden“ Jahre in der Rockmusik bezeichnen – und wenn man es nur wegen dieses Albums macht: Auf Dark Side of the Moon kondensierten Pink Floyd die Soundexperimente und instrumentalen Trips ihrer bisherigen Karriere zu ein paar gut durchdachten Songs, ließen all das sauber produzieren und schufen vermutlich auch zur eigenen Überraschung eine kommerzielle Supernova. Die größte Erkenntnis die man aus dem Album ziehen konnte, war, wie fokussiert Pink Floyd mit ein bisschen Disziplin sein konnten. Roger Waters schrieb Texte über so banale wie entscheidende Dinge wie Geld, psychische Probleme, Krieg und Religion – Ein-Wort-Themen sozusagen – und in Pink Floyd’s atmosphärischem Soundkosmos entstanden mit ein paar wohlgesetzten Effekten und ein paar geschickt gewählten Melodiebögen Songs von großer emotionaler Tiefe und Bedeutung. Die Kraft, die von Dark Side of the Moon bis heute ausgeht – und die es nebenbei zu einem der bestverkauften Alben der gesamten Rockgeschichte macht – liegt in der Textur dieser Musik, die von Psychedelic Rock über Fusion und Blues wieder zurück zu Space Rock und Psychedelia changiert. Dass Dark Side of the Moon damit im Vergleich zu einigen anderen Alben dieses Jahres eher ein Rückblick als ein Blick in die Zukunft war, soll erwähnt werden. Aber man kann es eben auch als Destillat aus den genannten bewährten Zutaten preisen. Die Effekte sind mit Liebe zum Detail ausgedacht und klingen doch nie konstruiert, und das Songwriting ist so simpel wie exzellent. Pink Floyd mögen bessere Platten gemacht haben, aber Dark Side of the Moon würde sie für den Rest ihrer Karriere definieren – was Fluch und Segen zugleich war.

Lou Reed

Berlin

(RCA, 1973)

Nach dem überraschenden Erfolg von Transformer und vor Allem nach dem Hit „Walk on the Wild Side“ durfte Lou Reed offenbar so ziemlich alles machen, was er wollte. Die Plattenfirmen-Verantwortlichen hatten sicher gehofft, dass nun eine Erweiterung des hippen Glam-Sounds folgen würden. Nun – sie kannten Lou Reed offensichtlich nicht gut genug. Der versuchte sich nämlich erst einmal an einem Konzept-Album über ein drogensüchtiges Liebespaar im geteilten Berlin. Die Reaktionen des Publikums und der Kritiker waren zunächst negativ, die Hoffnungen der RCA-Chef-Etage wurden nicht erfüllt… Aber Berlin hat im Laufe der Jahre – vollkommen zu Recht übrigens – immer mehr an Reputation gewonnen. Natürlich ist das Album ein schwerer Brocken und gilt nicht umsonst als eines der depressivsten, schwärzesten Alben der Rockgeschichte. Und Ja – es ist aufgeblasen – zumindest für Reed’s Verhältnisse. Der extra herangekarrte Produzent Bob Ezrin holte einige Studiocracks dazu, Musiker wie Jack Bruce und Steve Winwood, es gab Bläser und großes Orchester – aber all das betont nur die Klasse der Songs und ihre erzählerische Kraft. „Caroline Says“ ist eine andere Version des VU Stückes „Stephanie Says“, auch andere Songs bauen auf ehemaligem Velvets-Material auf, das Titelstück ist von Lou Reed’s ansonsten weniger erklecklichem Debütalbum bekannt, die Atmosphäre des Albums ist intensiv und bekommt mit Sound-Collagen und kompositorischen Tricks irgendwie tatsächlich das morbide Flair des Berlin der 20er Jahre. Die Kritiker mögen zur damaligen Zeit den ungewohnten Pomp bemängelt haben, sich gewundert haben, dass Reed nicht Transformer Teil 2 liefern wollte, aber Berlin ist meiner Meinung nach letztlich besser als sein Vorgänger und im Kanon der Klassiker in Reed’s Diskografie angekommen. Seine Zerrissenheit zwischen Pop und Unkommerzialität wird inzwischen als Qualität erkannt.

John Cale

Paris 1919

(Reprise, 1973)

Auch Randy Newman’s Good Old Boys

Es mag ja so aussehen, als würde ich dieses Album nur aufgrund thematischer Logik auf Lou Reed’s Berlin folgen lassen – aber Paris 1919 IST für mich auch ohne Berlin DAS Album des Jahres 1973: John Cales Verehrung für Brian Wilson mag ein gut gehütetes Geheimnis sein, wer aber dieses zugänglichste und sicher „schönste“ Solo-Album des anderen Velvet Underground-Kopfes gehört hat, kann den Einfluss des Beach Boys-Masterminds nicht übersehen. Nun ist Cale viel zu subversiv – oder zu stur und zu walisisch – um Songs über Liebe und Harmonie ohne zynische Hintergedanken zu schreiben. Das wiederum hinderte ihn aber auch nicht daran, auf seinem dritten Solo-Album in klanglicher Schönheit und klugen Arrangements zu schwelgen. Chris Thomas – zuvor mit Procol Harum beschäftigt – produzierte, arrangierte und orchestrierte gemeinsam mit dem klassisch geschulten Cale, und die Musiker von Little Feat brachten ein süffiges Southern-Feeling ein, einen warmen Sound, den Cale nachher nie mehr nutzte. Konzipiert war Paris 1919 als literarisches Werk, als Ansammlung von Kurzgeschichten – und im Erzählen von Geschichten ist Cale auf diesem Album gut. Dass er sich mit dem Titel auf die Pariser Friedenskonferenz von 1919 bezog, gibt dem Album ja schon ein historisierendes Flair. Aber auch die Songtitel sind Geschichten genug: „Child’s Christmas in Wales“, „Macbeth“ und „Graham Greene“! „Hanky Panky Nohow“ und „Half Past France“ sind europäisch/melancholisch und manchmal inhaltlich oder atmosphärisch fast ein bisschen vergnügt – aber vor Allem berauschend schön. Und das Titelstück, aufgebaut auf einem simplen Cellolauf, ist der beste Song, den Cale je schrieb. Laut Aussage des Künstlers war das Album „An example of the nicest ways of saying something ugly…“ Vergleichbar barockes machte er hernach nicht mehr und so bleibt Paris 1919 ein Album voller wundersamer Schönheit. Nun – nach dem Hören soll Brian Wilson seinen Pyjama gewechselt haben.

David Bowie

Aladdin Sane

(RCA, 1973)

Das Vorgänger-Album Ziggy Stardust hatte den von da an endgültig zum Trend-Vorreiter aufgestiegenen David Bowie auf beiden Seiten des Atlantik zum Star gemacht. Aladdin Sane war wieder ein deutlicher Schritt zurück aus dem Rampenlicht – und aus der Glam-Rock Welt von Ziggy in Richtung von Hunky Dory’s stylischer Pop-Welt. (Obwohl das Cover mit dem ikonischen Make-Up anderes suggerieren mag) Es ist somit kein Wunder, dass Aladdin Sane im Vergleich zu seinem Vorgänger etwas unterging – was andererseits aber nicht wirklich berechtigt ist. Tatsache ist: Bowie machte in den gesamten 70ern auf künstlerischer Ebene fast alles richtig. Bei diesem Album war er der Glam-Klischees müde – nachdem er dieses Genre im Alleingang definiert hatte. Statt ein Stardust Redux zu erschaffen, setzte er sich stilistisch zwischen alle Stühle und versuchte mit den Spiders of Mars Jazz, Rock, Lounge, Glam, Cabaret, und Pop auf einem Album zusammenzuführen – obwohl das Cover mit dem geschminktem Gesicht wie gesagt noch in Glam-Richtung feuert, ist Aladdin Sane’s charakteristischste Eigenschaft, dass es ein eklektizistisches Album ist, das eigentlich nur von Bowie’s Stimme zusammengehalten wird. Bei vielen Künstlern ist eine solch schizophrenes Style Hopping nicht besonders vergnüglich. Aber Bowie machte wieder das, was seinen Alben in diesr Zeit die notwendige Dauerhaftigkeit verleiht: Er schuf mit dem Titelsong, „Lady Grinning Soul“ und „The Cracked Actor“ mindestens drei seiner besten Songs. Als Chamäleon war er wirklich gut – warum er bis zum Ende der Siebziger als Vorreiter für Post-Punk und New Wave fungieren würde, ist schon hier deutlich erkennbar. ’73 ist – wie man insbesondere an diesem Album, dem Stooges Klassiker Raw Power und dem Debüt der New York Dolls erkennen kann – eine Jahr, in dem Fundamente gelegt wurden .

Iggy & The Stooges

Raw Power

(CBS, 1973)

Sollte Jesus irgendwann tatsächlich zu uns armen Seelen zurückkehren, um die Spreu vom Weizen, die Seligen von den Sündern und die Ed Shheran’s von Iggy Pop zu trennen, dann wird er möglicherweise Raw Power als Zeugnis für die Verderbtheit der Welt auf seiner Playlist haben. Und vermutlich werden die Engel mit ihren Gitarren die nitroglyzerin-haltigen Riffs als Thema spielen, wenn sie uns zur Hölle schicken. Rock’n’Roll ist schließlich nach Meinung vieler christlicher Pharisäer Sünde, und wer das hier mag, der wird ihrer Meinung nach zur Hölle fahren und dort all die anderen Sünder treffen: Kurt Cobain, Jimi Hendrix und Janis Joplin und natürlich Robert Johnson und den ganzen Rest der Ahnengalerie des Rock’n’Roll. Aber wenn es irgendeine Gerechtigkeit gibt, wird Gottes Sohn doch heimlich „Search and Destroy“ von den Stooges hören, und wir werden wissen, dass er Iggy Pop nach der letzten Schlacht einen ganz speziellen Platz gesichert hat. Warum? Weil niemand so singt, schreit in Zungen spricht und den Zorn Gottes herausgröhlt wie James „ Iggy Stooge“ Osterberg. Denn dieser scheinbar so gottverlassene Mann ist der Initiator des Absturzes aller Kultur in den Punk und Raw Power ist so apokalyptisch wie Krieg, Hunger und Pestilenz. Nun – Iggy ist bis dato (2020) immern noch nicht für unsere Sünden gestorben, scheint im Gegenteil irgendwie geläutert. Aber ’73 tat er das Nächst-Beste: Er suhlte sich für den Rock’n‘ Roll in Blut, Pisse und Peanut Butter und vertonte mit Raw Power den Untergang des christlichen ASbendlandes . Amen. – Und Das noch als Nachsatz: Dass Pop heute eine Persiflage seiner Selbst geworden ist, gehört zur Sünde. Es hätte ja schlimmer kommen können, und er hätte die große Musik, die er bis ca ’77 gemacht hat, via Adult-Rock völlig in den Schmutz ziehen können.

New York Dolls

s/t

(Mercury, 1973)

Haare – Shin, Make-Up Dave O’Grady

Dass aus New York nicht nur die Velvet Underground/Lou Reed/John Cale Kreativzelle kommt – dass da immer wieder andere Blumen des Bösen erblühen, das zeigen u.a. Bands wie die New York Dolls – 1971 entstanden und wie die Stooges Vordenker und Alchimisten von Glam und Punk. Nach diversen skandalös-glorreichen Live-Events, kam es zum Plattenvertrag und zur ersten LP. Als Produzent wurde der namhafte Studio-Wizard Todd Rundgren ausgesucht, und der hätte die Dolls vielleicht auch einfach ohne Studio-wizardry in ihrer schmierigen Proto-Punk Glorie aufnehmen können – das hätte vielleicht schon gereicht – aber auch mit und vielleicht sogar trotz seiner Zauberei wurde New York Dolls eine großartige LP, ein unsterbliches Rockalbum. Man bekam eine Paarung aus der Atmosphäre von alten Horrorfilmen mit schmutzigen Gitarrenriffs, gespielt von fünf zugedröhnten Teilzeit-Transvestiten, die es geschafft hatten, mit ihrem Image und ihrer Musik soagr hippe New Yorker Szene-Freaks zu unterhalten. Hier wurde erstmals Glam und samtener New York Uderground zusammengerührt. Nun – wem im Sumpf von NY sollte so etwas auch nicht gefallen? Die große und bleibende Leistung ist es, dass es den Dolls gelang, in einem Chaos aus Drogen und Image eine für diese Zeit einmalige und zeitlose Melange aus Stones-Energie und Phil Spector-Genie zu erschaffen. Der Underground-Starkult, den sie in den zwei-drei Jahren bis zum fast ebenso gelungenen zweiten Album schufen, reicht weit über die 70er hinaus, Fans dieser Band sind unter Kritikern wie Musikern zu finden (Morrissey von den Smiths war Chef ihres britischen Fanclubs…) und ihre Form der Verkleidung wurde zum Vorbild für die Hair Metal Bands der Neunziger. Und unabhängig von Kult und Image ist dieses Album ganz einfach eines DER Proto-Punk Alben der 70er – und weist somit weit in die Zukunft. Nicht verwunderlich bei Songs in der Qualität von „Personality Crisis“ oder „Frankenstein“.

Can

Future Days

(United Artists, 1973)

Auch „Krautrock“ – die erste interessante und halbwegs eigenständige „deutsche“ Form von Musik seit den Zwanzigern – ist in den Jahren ’70-’73 auf einem Höhepunkt angelangt. Bands wie Can sind zu dieser Zeit gewissermaßen „etabliert“ – weil nun auch im englisch-sprachigen Ausland angesagt, wie man an diesem Album sieht: Future Days ist das dritte Meisterwerk des „anarchistischen Kollektiv’s“ Can, (wie Drummer Jaki Liebzeit sie seinerzeit bezeichnete) und es hat zwar den selben Sound wie die vorherigen Meisterwerke Tago Mago und Ege Bamyasi – als würden James Brown und The Velvet Underground miteinander jammen – aber die Wolken aus Acid haben sich etwas verzogen und einem klaren Himmel Platz gemacht, unter dem sich trefflich reflektieren und aufeinander eingehen lässt. Damo Suzuki’s Vocals (ein letztes Mal – er verließ bald die Band um sich den Zeugen Jehovas anzuschließen) sind so ungewöhnlich wie immer, oft reine Improvisation, Michael Karoli’s Gitarre deutet Melodien eher an und Jaki Liebzeits Drumming und Holger Czukay’s Bass sind das bekannte dynamisch-motorische Gerüst, auf dem alles schwingt und tanzt. Aber Can verschwenden auf ihrem fünften Album keine Zeit mit schwierigen Klangcollagen (wie beispielsweise auf Tago Mago bei „Aumng“). Future Days weist – wie so manches in diesem Jahr – eher in die Zukunft. Das Album klingt mitunter wie eine analoge Version des 25 Jahre später erschienen Albums Moon Safari von Air (…die Can auch als Einfluss gewürdigt haben…) und Can zeigen hier einen feinen Sinn für Atmosphäre. Ihre Tracks driften, fließen, hüpfen und segeln dahin und machen manchmal regelrecht Angst, wenn sie sich beim 17-minütigen „Bel Air“ etwa verträumt in Richtung Kollaps steigern. Vier langgestreckte Songs, die sich drehen wie Diamanten – die immer neue Facette zeigen ohne sich ein einziges Mal zu wiederholen. Die Krone ihre Entwicklung.

King Crimson

Lark’s Tongues in Aspic

(Island, 1973)

Das für’s fünfte Album von King Crimson zusammengestellte Lineup brachte die Wende: Zusammen mit Ex-Yes Drummer Bill Bruford, dem Ex-Family Bassisten und Sänger John Wetton, Percussionist Jamie Muir und Geiger David Cross ließ Robert Fripp Jazz Jazz sein und erkannte im harten Rock das passende Gewand für den purpurnen König. Am Anfang und Ende von Lark’s Tongues in Aspic steht das im Laufe der Zeit in vielen Versionen reinkarnierte Titelstück, ein überlang hyperventilierendes Liedmonster mit all den vertrackten Rhythmen, mathematischen Disharmonien und irrsinnigen Gitarrenläufen, die man seither mit Fripp verbindet – und die in weiteren Jahrzehnten hunderte von Prog- und Math-Rock Vertretern beeinflussen sollten. Der Sound des verzerrten Bass, die kreischende Violine, die extrem körperlichen Percussion von Muir (der bald darauf die Band verließ um Mönch zu werden) und Fripps Gitarre machten King Crimson zu einem einzigartigen Klangerlebnis mit einem Sound, der für die nächsten drei Alben nur noch verfeinert werden würde. Auf den drei an King Crimson anno ’69 angelehnten Vocal Tracks sang John Wetton Lyrics von Richard Palmer-James (zuvor für Supertramp tätig) mit einer Stimme die in ihrer Kraft fast an die seines Vorgängers Greg Lake heranreichte, Lark’s Tongues... ist zweifellos anstrengende „Brain Music“, aber es gelang der Band den emotionalen wie physischen Aspekt ihrer Musik zugleich herauszustellen. Ein Album das so sehr mitreisst, dass es alle Synapsen zum schwingen bringt. Und ein weiteres Beispiel für „progressiven Rock“, dessen Prätention hinter seiner schieren Kraft verschwindet.

Black Sabbath

Sabbath Bloody Sabbath

(Vertigo, 1973)

Struzan (der später mit Indiana Jones

Kino-Postern berühmt wurde…)

Zunächst der Hinweis: Die vorherigen vier (!) Alben von Black Sabbath seit 1970 hätten es allesamt verdient, in Hauptartikeln erwähnt zu werden. Das zweite Album Paranoid insbesondere, da damit ein komplettes Genre definiert wurde. Aber zu Beginn der 70er gibt es so viele wichtige Alben, dass ich es dann in passenden Themenartikeln beschrieben habe. Achtung! Das ist kein Minderung meiner Wertschätzung sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass ich mich auf 12 Künstler pro Hauptartikel beschränke. Warum Sabbath Bloody Sabbath jetzt hier landet? Es ist ein weiteres großes Album der Metal Institution, es bietet eine Hinwendung zum ’73 so „wichtigen“ progressiven Rock, ohne die Sabbath-typische Heavyness auch nur ansatzweise zu verlieren. MIR gefällt es so gut wie Paranoid. Dabei kamen die Vier zunächst von einem vergeblichen, völlig zugekifften Versuch, den Nachfolger zum Vorgänger Black Sabbath Vol. 4 zu schreiben, aus LA zurück. Aber dann mietete man sich im angeblich von Geistern heimgesuchten Clearwater Castle ein, holte sich den Keyboarder Rick Wakeman dazu – und im zum Aufnahmeraum umgebauten Kerker des Schlosses begannen die Ideen zu fließen. Die gespenstische Atmosphäre dürfte da einiges geholfen haben – Tony Iommi und Ozzy Osbourne begegneten angeblich tatsächlich einem Geist – und Ideen und Songs erschienen aus dem Nichts. Der Titeltrack allein hat schon die Wucht der vorherigen Alben, ist um keinen Deut softer und bietet schön böse Lyrics: „The people who have crippled you/ You want to see them burn … Fill your head all full of lies/ You bastards!“ Wakeman’s Keyboards betonen die Heavyness statt sie aufzuweichen und sorgen zugleich für den leichten Progressive Einschlag. Und so „evil“ man sich via Cover und Image gab – mit „DNA (Spiral Architect)“ z.B. gab es einen textlich regelrecht intellektuellen Track auf dem Album. Dass Kirk Hammett von Metallica „Killing Yourself to Live“ als besten Song seiner Idole bezeichnet, hat durchaus seine Berechtigung. Tatsächlich gab es erstmals sogar Lob von den Kritikern… womit der Abstieg begann…

John Martyn

Solid Air

(Island, 1973)

John Martyn mag als Folk-Musiker begonnen haben, aber die Grenzen des Genres hatte er 1973 schon längst gesprengt – was nach meiner Meinung keine bewusste Entscheidung war, sondern sich zwingend aus seiner Musikalität und seiner Abenteuerlust ergab. Dazu muss man nur das Titel-Track von Solid Air hören (übrigens Nick Drake gewidmet – und verfasst, bevor dieser starb), bei dem er die Worte zerdehnt und zerkaut wie ein Jazz-Sänger, die Gitarrensaiten knallen lässt, ein Saxophon in Pharoah Sanders-Bereiche gleitet und die Melodie nichts Traditionelles mehr an sich hat. Da kommt dann der Nachfolger „Over the Hill“ fast wie die Vergewisserung daher, dass die Begleiter überhaupt noch Folk können – die sind nämlich auch aus dem Umkreis um Fairport Convention – und kommen natürlich mit der anspruchsvollen Musik bestens zurecht. Martyn’s Gitarrenspiel mit dem Echoplex-Effektgerät bei „I’d Rather be the Devil“ sprengt dann ein weiteres mal Grenzen…. Und „May You Never“ sollte später von Clapton gecovert werden. Vielleicht kann man beklagen, dass das Album Zeit braucht: Das Experiment überdeckt (wie bei Kid A von Radiohead…) zunächst manche Schönheit, und man muss sich an John Martyn’s Stimme und Gesang gewöhnen – aber es lohnt sich.

John Martyn

Inside Out

(Island, 1973)

…und der ein halbes Jahr später veröffentlichte Nachfolger Inside Out ist die ideale Ergänzung. Das Album gilt als „noch experimenteller“ – nicht zu Unrecht. John Martyn ließ sich von John Coltrane inspirieren ( bei „Make No Mistake“), er setzte sein geliebtes Echoplex noch mehr ein und benutzte seine Stimme nun endgültig eher als Instrument denn als Organ zur Textverbreitung. Aber immer noch und immer wieder gelangen ihm wunderschöne Songs wie „Fine Lines“, oder „So Much in Love With You“. Die These, dass die Intensität seiner Musik Katharsis war, kann ich nicht beweisen, aber die Songtitel weisen darauf hin. Auf Inside Out heißt einer der Songs „Beverley“ – der Name seiner Frau, mit der er zu Beginn gemeinsam Musik gemacht hatte. Die hatte inzwischen ihre Karriere beendete um auf Haus und Kinder aufzupassen, während Martyn das exzessive Tourleben inklusive Drogen und Alkohol führte. Stress und psychische Belastung sollen groß gewesen sein…Die Beziehung brach jedenfalls bald auseinander.

Stevie Wonder

Innervisions

(Motown, 1973)

Schwarz, von Geburt an blind und in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen. Und dennoch – oder eben deswegen – Stevie Wonder wurde zu einem DER Superstars des Soul. Nachdem Barry Gordy den Teenager zum Kinderstar gemacht hatte, hatte er sich seit seinem 21. Geburtstag von seinem Mentor emanzipiert, einen neuen, verbesserten Vertrag mit Motown ausgehandelt und in den letzten Jahren seine musikalischen Entscheidungen zunehmend selbst gefällt. Mit Music of My Mind und Talking Book vom Vorjahr hatte er sich dann endgültig von allen Fesseln befreit und schloss nun – gerade mal sieben Monate später – eine Trilogie von Alben mit seinem visionärsten und vielseitigsten Werk ab (… diese Sache mit den Album-Trilogien – da sollte ich mal drüber nachdenken. Siehe Dylan, Fairport Convention, Neil Young, Tom Waits etc…). Innervisions jedenfalls ist zwar explizit politisch, aber Wonder vermied es dankenswerterweise zu predigen. Beim großartigen „Living for the City“ beschrieb er den Absturz eines Burschen vom Lande in Verbrechen und Drogen im faulen Big Apple, „Visions“,die Hitsingle „Higher Ground“, „Jesus Children of America“, sie alle behandeln seine Sorge über das auseinanderfallen der amerikanischen Gesellschaft und „He’s Mista Know-It-All“ war direkt an Tricky Dick – Richard Nixon – gerichtet und vertonte die Empörung und Enttäuschung der Menschen über die Lügen ihres Präsidenten. Und all das gelang ihm mit Soulmusik die zunehmend mit Rock Elementen angereichert wurde und die durch Synthie-Sounds experimentell und zugleich ungemein funky klang. Kurz nach Fertigstellung des Albums hatte er einen schweren Autounfall, der ihn veranlassen sollte sich danach mit Spiritualität und der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Innervisions bleibt als eines der großen „politischen“ Soul-Alben bestehen und würde dann von Wonder nur noch einmal durch den Nachfolger Songs in the Key of Life 1976 übertroffen werden.

Herbie Hancock

Sextant

(Columbia, 1973)

Das Gewicht des Steines Bitches Brew, den Miles Davis 1970 in den Teich namens Jazz geworfen hatte, muss man nicht mehr kontrollieren. Das war ein Felsblock, und die Ringe, die er erzeugt hat, reichen weit in die Siebziger hinein. ’73 lässt Davis zwei weitere schöne Live Doppel-Alben folgen, aber es sind seine Schüler, die jetzt wirklich spannende neue Versionen der Fusion aus Jazz und Rock herausbringen. Herbie Hancock selber war bei Bitches Brew nicht dabei, hatte aber bei dessen Vorgänger In a Silent Way die elektrischen Keybords bedient, und damit – zumindest für sich selber – Neuland erforscht. Seine Solo-Karriere nahm in der Folge ein kreatives Tempo auf, das ihn weit tragen würde. Da waren in den Vorjahren die Alben Fat Albert Rotunda (…noch nicht GANZ so toll), Mwandishi (sehr gut – Hancock’s Swahili-Name), Crossings (die nächste Steigerung) und nun – erstmals auf Columbia – Sextant. Das war die nächste Stufe in in der Entwicklung des Hancock’schen Funk-Soul-Jazz Gebräu’s. Noch einmal arbeitete er mit der erprobten Mwandishi Band, noch einmal wurden die Ideen von Visionären wie Eric Dophy und Miles Davis (natürlich) nach Afrika versetzt, mit einer ganzen Batterie von Keyboards und mit dem Synthesizer von Patrick Gleeson angereichert und in ein Meer aus funky Rhythmen getaucht. Hancock ist ein Komponist, der tatsächlich „Hits“ in seinem Idiom zu schreiben vermag. Auf Sextant aber ist das Augenmerk auf den Rhythmus gelegt. Eine der Leistungen dieses Albums – und eine Parallele zu Davis‘ Alben dieser Tage – ist, dass es dennoch mitreisst und gehört werden will. Die drei langen Tracks brodeln und blubbern wie ein Piranha-Becken. Saxophon, Trompete und Posaune von Mwandishi’s Zulu-Brüdern Bennie Maupin (Mwile), Eddie Henderson (Mgaga) und Julian Priester (Pepo) rasen über die Ursuppe hinweg, scheren sich nicht um Harmonie, versuchen sich gegenseitig zu übertönen. Und der Rhythmus hält alles zusammen. Sextant ist die finale Stufe des Jazz-Funk, der Herbie Hancock vom Lehrmeister Miles Davis emanzipierte. Und es ist ein Feuerwerk.

Herbie Hancock

Head Hunters

(Columbia, 1973)

…und wer Abwechslung wollte, konnte bei Herbie Hancock bleiben: Der hatte erkannt, dass das Afro-Funk-Soul-Jazz Gebräu seiner Mwadishi-Band nun ausformuliert war, wusste nicht mehr wie es weiter gehen sollte – und suchte via Soul den Weg ‚raus aus der elitären Jazz-Ecke. Er nahm sich insbesondere Sly & The Family Stone zum Vorbild, tauschte bis auf den Saxophonisten Bennie Maupin das Personal aus – und machte mit Head Hunters eines der kommerziell erfolgreichsten Jazz-Alben aller Zeiten. Ich hab’s ja gesagt. Hancock konnte Hits schreiben. Mit dem Album Opener „Chameleon“ gab es direkt eine wohltuend simpel erscheinende, dennoch rhythmisch mitreissende Grundlage zur Testung aller möglichen Synth’s und Keyboards. Und zugleich wird man bei dieser genial simplen Melodie immer wieder auf den Bass, dann auf die Percussion, dann wieder auf das Saxophon gelenkt. Das ist souliger Jazz-Funk in Perfektion, ganz ohne verkopfte Theorie. Und dann kommt Hancock’s Meisterstück: Das Remake seines „Watermelon Man“ ist weit vom ’62er Original (Auf Hancock’s Takin‘ Off) entfernt. Die Rufe des Wassermelonen-Mannes kommen hier von der von Bill Summers gespielten Hindewho – eine Art Bierflasche, in die er hineinbläst. Dazu ein dichter Rhythmus-Teppich, Paul Jackson’s ungeheure rhythmisch rumpelnder Bass – ein Spass, der afrikanische und amerikanische Musik-Traditionen zusammendenkt. Es ist interessant, Sextant und Head Hunters hintereinander zu hören: Beide Alben bieten enorm rhythmusbetonten Funk/Jazz –aber Ersteres zeigt die intellektuelle Variante, Letzteres bringt Funk und fast kindlichen Spaß zusammen. Und damit hatte Herbie Hancock offenbar den richtigen Riecher. Head Hunters sprach auch tausende von jazz-fernen Hörern an, brachte die womöglich sogar dazu, ein scheinbar elitäres Gebiet zu erforschen. Und das Album verkaufte sich als erstes mehr als eine million-mal.