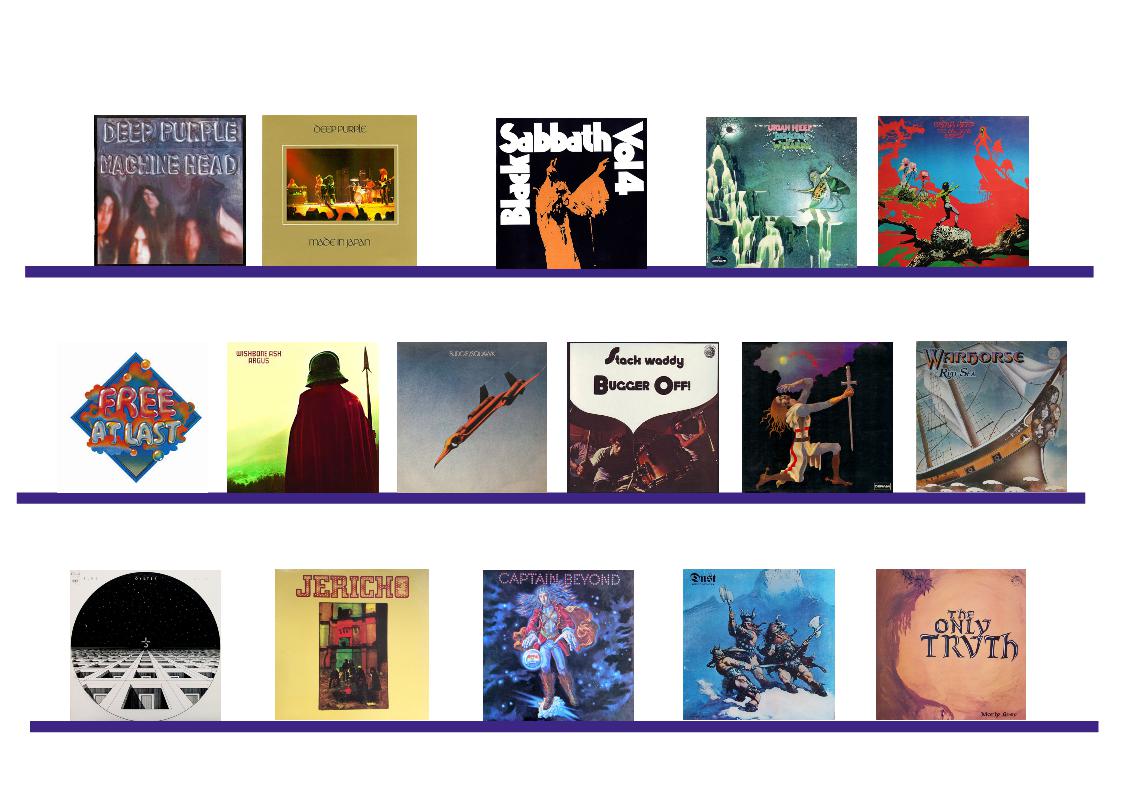

Da kommen Blues, Psychedelic Rock, Rock’n’Roll und die Begeisterung für brachiale Lautstärke und angezogenes Tempo zusammen, und machen aus den jeweiligen Grundlagen eine Musik, die „härter“ klingt – die bald ganz logisch Hard Rock genannt wird. Bei manchen Acts dieser Gattung sind die Ursprünge und Basis-Zutaten noch immer deutlich erkennbar: Free haben alle acht Füße im Blues. Deep Purple kommen aus Prog Rock & Blues, Black Sabbath wiederum kommen fast ohne Blues auf Rock mit Horror-Elementen und enormer Schwere, Wishbone Ash haben exklusive Twin-Gitarren und Progressiven Folk in ihrer DNA und Uriah Heep verbinden dumpfen Prog mit viel Theater. Diese fünf sind die Schaumkronen einer Welle in der nun, da die Siebziger vorangehen, bestimmte Grundregeln ausformuliert werden. Manche Acts forcieren Härte, andere Bands werden komplexer, damit aber auch wieder ein bisschen weniger hart. Es gibt gerade im UK ein paar leider obskur gebliebene Acts wie Budgie, Stack Waddy, Jerusalem oder Jericho, deren Alben die Wiederentdeckung lohnt, die viele Ideen des Heavy Metal der kommenden Jahre tatsächlich vorweg nehmen. Bands, die ihrer Zeit damit vielleicht so weit voraus sind, dass sie den Durchschnitts-Fan überfordern. Auch in den USA machen Bands wie Captain Beyond, die völlig obskuren Morly Grey aus irgendeinem Kaff in Ohio oder die New Yorker Dust leider erfolglos eine US-Variante von Hardrock, der durch die Brillen Acid Rock und Country gefiltert ist Nur die schlauen Psychedeliker vom Blue Öyster Cult sind in ihrer Heimat erfolgreich. Hard Rock in dieser, seiner Urform ist also zumindest entwicklungstechnisch ein ernsthaften Faktor in der Rockmusik – und eine ältere Generation von „Rock-Musik-Fans“ schüttelt den Kopf über die lauten, jungen Leute. Hippies sind inzwischen alt geworden und über den revolutionären Ansatz von Dylan, den Beatles oder Stones lacht der Hardrock-Fan. Es findet also erstmals ein Generationswechsel statt – der sich auch darin äußert, dass die „harte“ Musik von Uriah Heep oder Black Sabbath von Kritikern zunächst noch belächelt oder sogar diskreditiert wurde – ehe sie nun langsam als das erkannt wird, was sie ist: Eine neue Form von populärer Musik, die gut oder schlecht gemacht sein kann. Dem harten Rock, der den gerade aufblühenden Glam integrieren, widme ih ein eigenes Kapitel. Hier nur die IMO erwähneswerten Alben mit purem, hartem Rock des Jahres 1972…

Deep Purple

Machine Head

(Purple Rec., 1972)

Es war schon das fünfte Album von Deep Purple, aber der Hard-Rock Conaisseur zählt Machine Head wohl als Album No.3, denn es ist das dritte Album der legendären Mk.II Besetzung mit Sänger Ian Gillan, Gitarrist Richie Blackmore, Keyboarder Jon Lord, Drummer Ian Paice und Bassist Roger Glover. DAS klassiche Quintett. Diese Fünf hatten 1970 mit In Rock gemeinsam mit Black Sabbath im Grunde Hardrock und seine Folgen definiert. Der Nachfolger Fireball war eine kleine Senke in der Formkurve, aber Machine Head zeigte wieder, was Hardrock a la Deep Purple war: Progressive Rock mit knochenbrechender Härte. Die Aufnahmen in einem mobilen Studio in Montreux wurden von einem chaotischen Brand bei einem Konzert von Frank Zappa und seinen Mothers unterbrochen. Aus diesem Ereignis entstand das „You Really Got Me“ der 70er: „Smoke on the Water“ mit dem archetypischen Riff, der in den USA angeblich bekannter ist, als die Nationalhymne. Mit „Highway Star“ ist ein weiterer Klassiker der Band auf dem Album, „Space Truckin‘ und „Lazy“ kennt am auch, aber auch die nicht als Live-Versionen dokumentierten Tracks „Maybe I’m a Leo“ und „When a Blind Man Cries“ sind großartiger, harter Prog-Rock – incl. Der Gitarren- und Orgel-Soli, die den Sound der MK.II Formation so typisch machten. Dennoch – Machine Head klingt im Rückblick gebremst, wenn man dann im Anschluss (oder davor) DAS Deep Purple Live Album hört…

Deep Purple

Made In Japan

(Purple Rec., 1972)

Made in Japan mag nicht das beste Live-Album in der Rock-Geschichte sein – aber es ist eines der bekanntesten und auch eines der ikonischsten. Eine gewisse Zeit lang dürfte kaum ein Haushalt ohne diese geschmacklos-goldene Doppel-LP ausgekommen sein, die Alles – aber auch wirklich Alles – bietet, was man sich in den Siebzigern unter „Hard Rock“ incl. 15-minütigen Tracks voller Gitarren- und Drum-Soli vorstellt. Somit ist dieses Klischee im Doppel-LP-Format natürlich irgendwie fast unverzichtbar. Die vom Studio-Album bekannten Formation strahlt mit der Sirene Gillan in testosteron-strotzender Kraftfülle, dem Über-Vater aller Heavy Metal-Shouter. Dazu kommt der selbstverliebte Gitarren-Meister Richie Blackmore und sein Widerpart John Lord an der Orgel. Und auch wenn sie nur im Hintergrund rumoren – Bass und Drums von Roger Glover und Ian Paice haben auch ihre Momente im Rampenlicht – auf einer Rampe, die bei weitem noch nicht so üppig mit Show-Effekten ausgestattet ist, wie das in wenigen Jahren sein wird. Immerhin haben Deep Purple in den letzten Jahren ein paar Songs angesammelt, die es ihnen ermöglichen, ihre spezielle Version des progressiven Rock mit viel Härte und Lärm an ein dankbares Publikum zu verkaufen. Insbesondere Japan wird sich in den kommenden Dekaden als fruchtbarer Boden für die Tourneen der kommenden Metal-Heroen erweisen. Ikonisch wie das Cover sind zweifellos die Songs hier: Das archetypische Riff von „Smoke on the Water“ KENNE ich nur in dieser Live-Version mit dem unterbrochenen Beginn. „Child in Time“ mit Ian Gillans ausserweltlich virtuosem Geschrei ist großartig. Eine Schule für alle Metal-Shouter. Den massiven Rhythmus von „Strange Kind of Woman“ gibt es nur live – der ist allein schon ein Grund für dieses Album. Manches Duell zwischen Gitarre und Orgel mag heute angestaubt wirken – aber den damals noch unschuldige Spaß am Zurschaustellen von Virtuosität kann ich einfach nicht übel nehmen. Ich sage: Made In Japan wurde zurecht zur Ikone. Und wer es nicht kennt, darf Ignorant genannt werden.

Black Sabbath

Vol.4

(Vertigo, 1972)

Dass auch Black Sabbath als Gründerväter des Heavy Metal gelten – vielleicht sogar mehr noch als Deep Purple – dürfte klar sein. Ihr fast blues-freier harter, dunkler Doom ist so nah am „modernen“ Metal, dass man sich fragt, ob sich in den letzten 50 Jahren wirklich nur so wenig getan hat – oder ob Black Sabbath ihrer Zeit so weit voraus waren. Dazu war ihre Produktivität seit ’70 schier unmenschlich. Es gab Tourneen und Plattenaufnahmen ohne Pause. Dazu wurde komponiert, wenn die Zeit es zuließ – und bei all dem Stress wurden Riffs gefunden, die Äonen überstehen würden. Diesmal gingen die Vier nach LA und produzierten erstmals selber. Immer hatten Drogen bei ihnen eine Rolle gespielt – aber bei den Aufnahmen zu Vol.4 nahmen die Mengen an Kokain bedrohliche Ausmaße an. Angeblich wurden täglich Lautsprecherboxen mit Kokain geliefert – was seltsamerweise die Qualität der Songs und Performances nicht minderte. Vol.4 ist sogar regelrecht experimentell. Die Härte blieb, psychedelische Texturen wurden dazugestellt, Tony Iommi hatte das Piano entdeckt und schrieb mit „Changes“ direkt mal eine Ballade, für die Bands wie Metallica morden würden. Das donnernde „Supernaut“ wurde von Frank Zappa zum Favoriten erklärt, mit „Snowblind“ gab es einen eindeutigen Kokain-Verweis, der auch noch das Riff eines Klassikers hatte. Die Band wollte das Album ganz passend nach diesem Song benennen, aber die Plattenfirma weigerte sich, den eindeutigen Kokain-Bezug zuzulassen. Es mag am Kokain gelegen haben, aber laut eigenen Aussagen der Musiker hatten sie alle Angst, bei den Aufnahmen zu weit gegangen zu sein, zuviel Experiment gewagt zu haben… und es war natürlich eine Menge drogen-induzierter Paranoia im Spiel. Dabei bildet Vol.4 nur die logische Entwicklung dieser Band ab – zu einem Zeitpunkt, als sie den Stress und die Drogen noch so gerade verarbeiten konnten (die waren alle um die 25 Jahre alt…). Das Album hat schlicht und einfach den enorm individuellen Sound von Black Sabbath: Ozzy’s seltsam unirdisches Quaken, Tony Iommi’s kurzangebundene Soli und die schweren Rhythmen von Bill Ward und Geezer Butler. Vol.4 ist ein weiteres Juwel in ihrer Krone. Und da kommt noch mehr…

Uriah Heep

Demons and Wizards

(Bronze, 1972)

Dieser Band wird von der Presse zu Anfang eine vergleichbar geringer Respekt gezollt, wie Black Sabbath. Zugleich aber haben sie unter ihrem jungen Publikum fanatische Anhänger. Allerdings mussten die erst einmal ein ziemlich übles Debütalbum hinter sich bringen (Very ‚eavy… Very ‚umble von ’70), ehe sie mit einer Ballade auf ihrem zweiten Album den Riesenhit bekamen. „Lady in Black“ von Salisbury war der Durchbruch – und in seiner schwülen Theatralik typisch für die Musik der Band aus London. Immerhin bewiesen sie mit der schnell nachgeschobenen LP Look at Yourself, dass sie auch über die lange Strecke Ideen haben konnten. Nun wollten sie mit Album Nummer 4 Stehvermögen beweisen. Die meisten Songs von Uriah Heep leben von schweren Rhythmen, der dröhnenden Orgel von Ken Hensley und dem pathetischen Gesang der Sirene David Byron. Gitarrist und Bandgründer Mick Box spielt ähnlich kurz angebunden wie Tony Iommi von Black Sabbath, aber der Hardrock von Uriah Heep (benannt nach einem Charakter aus Charles Dickens‘ David Copperfield) badete auf dem neuen Album in Gothic-Fantasy-Klischees und Melodien, die auch mal ein bisschen ZU kinderlied-haft werden konnten. David Byron wollte gerne Ian Gillan sein, war es aber nicht. Und trotzdem: Demons and Wizards ist ein gutes Hardrock-Album. Vor allem die erste Seite der LP wuchert mit fünf wirklich gelungene Songs hintereinander, bei denen all die Teile zusammenfallen, die Uriah Heep unverwechselbar machen, bei denen auch die peinlichen Bestandteile ein ansehnliches Gesamtbild erzeugen. „Easy Livin““ wurde zurecht zum Hit. Und „Poet’s Justice“ und „Circle of Hands“ sind beeindruckender Proto-Gothic-Rock. Und der musste ja auch erstmal erfunden werden.

Uriah Heep

The Magician’s Birthday

(Bronze, 1972)

Und da – wie bei Black Sabbath – auch die Kuh Uriah Heep gemolken werden musste, so lange sie Milch gab, wurde noch im selben Jahr ein fünftes Album hinterher geschoben. Mick Box, Ken Hensley und David Byron hatten sich als kreativer Kern der Band etabliert, mit Gary Thain war ein Bassist dabei, der wirklich was ‚drauf hatte – und das Fantasy Konzept bot genug Stoff. Dass Roger Dean wieder das Cover gestaltete, würde die Fans schon locken – und mit „Sweet Lorraine“ und in Deutschland vor allem mit dem schlichten „Spider Woman“ waren Hits dabei. In der BRD hatten Uriah Heep eine Menge Fans, selbst als sie nach diesem Album Schritt für Schritt in der Bedeutungslosigkeit versanken. Schon The Magician’s Birthday ist ein kleiner Rückschritt. Zwar sauber produziert und mit dem patentierten, orgellastigen Sound, mit Byron’s charakteristischen Vocals und noch einmal mit dem kraftvollen Bass von Gary Thain ausgestattet – aber diesmal mit ein paar schwächeren Songs. Der 10-minütige Titeltrack ist schön: Klassischer Fantasy-Metal mit Allem, was diese Band an positiven Seiten vorzuweisen hatte – sogar inclusive eines lange, wirren Gitarrensolo’s. Aber da sind auch schon Schwächen – Songs, die denen des Vorgängers ähneln, nur nicht ganz so gut sind (Obwohl der Fan „Sweet Lorraine“ auch heute noch feiert und „Rain“ als großartige Balade bezeichnet.) Freunde dieser Art von Gothic/ Fantasy/ Prog–Hardrock wissen dieses Album bis heute sehr zu schätzen – und 1972 WAR The Magician’s Birthday innovativ. Aber dann erlitt Gary Thain bei einem Konzert einen elektrischen Schlag, von dem er sich nie erholte, Byron verließ die Band um seine Selbstdarstellung in noch peinlichere Höhen zu treiben und Uriah Heep machten weit über den Punkt weiter, an dem sie hätten aufhören sollen. Dennoch. Ich mag die vier Alben von Salisbury bis Magician – mögen sie noch so uncool sein.

Warhorse

Red Sea

(Vertigo, 1972)

Warhorse sind in Vergessenheit geratene Hardrock Pioniere. Und hört man ihre beiden Alben – das gleichnamige Debüt von 1970 und ihr zweites Album Red Sea – dann kann man sich nur darüber wundern. Bassist und Bandgründer Nick Simper war Ur-Mitglied von Deep Purple, er hatte sich schlicht nicht mit Richie Blackmore verstanden (was ganz gewiss nicht gegen ihn spricht. Blackmore war nach Aussagen aller Beteiligten ein unangenehmer Zeitgenosse). Er hatte mit ein paar erfahrenen Leuten Warhorse gegründet und einen durchaus vergleichbaren Sound wie Deep Purple. Auch bei Warhorse gibt es einen Wettkampf zwischen Frank Wilson’s Orgel und Peter Parks Gitarre – allerdings wurde daraus kein Krieg. Mit Ashley Holt hatten Warhorse einen großartigen Sänger – eher an David Coverdale als an Ian Gillan erinnernd. Dazu gibt es auf Red Sea – mehr noch als auf Warhorse – neben kraftvollem Blues auch starke Progressive-Rock Untertöne. Man kann sagen, Warhorse hören sich auf diesem Album an, als hätten Deep Purple Mk II David Coverdale an den Mikro’s. Was nicht heissen soll, dass hier Imitatoren am Werk waren. Auf Songs wie „Red Sea“ oder „Sybilla“ wären auch Blackmore und Kollegen stolz gewesen. Insbesondere Ashley Holt erwies sich als sehr variantenreicher Sänger, der sowohl hohe Töne als auch kraftvolles Blues-Shouting beherschte. Dass es eine 8-minütigen Instrumental-Tour de Force wie „Mouthpiece“ gibt, bei der jeder mal solieren darf, ist normal zu Beginn der 70er. Wer sein Handwerk beherrschte, zeigte das auf diese Art. Es ist beeindruckend, wie wuchtig und lustvoll Red Sea klingt und wenn es gerecht zugegangen wäre, hätten die Fünf den gleichen Erfolg wie Deep Purple oder Uriah Heep gehabt. Zu Anfang lief es auch ganz gut, aber der große Durchbruch kam nicht, Glam begann seinen Siegeszug und finsterer Hardrock wurde zum Auslaufmodell. ’74 war Schluss und Nick Simper verschwand in der Versenkung. Warhorse sollte jeder kennen, der die Bands in diesem Kapitel hier mag.

Free

Free At Last

(Island, 1972)

Da sind sich sicher NICHT alle einig… Sind Free eine „Hardrock Band“? Ich denke, sie sind zumindest für die Entwicklung des Hardrock essenziell, ihr Mega-Hit „Allright Now“ dürfte jedem gefallen, die klassischen Hardrock kennt – und ihr trockener, blueslastiger Sound ist in meiner Welt nur mit „hart“ zu beschreiben. ICH höre bei ihnen immer ein bisschen den Sound des 90er US-Hardcore a la Steve Albini. Aber ’71 hatten die vier Musiker sich aus diversen Gründen getrennt: Da war der geringe Erfolg des vorherigen Album’s Highway, Gitarrist Paul Kossoff’s Gesundheit ging den Bach ‚runter – Drogen in Kombination mit Diabetes sind nicht gut. Dazu kamen die bekannten „künstlerischen Differenzen“ zwischen Rodgers, Fraser und Kossoff. Es schien, als wäre Nichts mehr zu machen. Eine kurze Zeit lang versuchte es jeder in anderen Konstellationen und scheiterte – und zu Beginn des Jahres ’72 waren die vier wieder in den Island Recording Studios. Andy Fraser hatte seinen alten Kumpel Kossoff irgendwann regelrecht kidnappen müssen, um ihn aus den Drogen-Kreisen ‚rauszuhalten. Der war sowieso in desolatem Zustand, weil sein Freund Jimi Hendrix im September ’70 gestorben war und sein Gitarrenspiel auf diesem Album ist entsprechend düster. Seine Gibson darf losgelöst schreien, weinen und grollen, während Bassist Andy Fraser es inzwischen auch an Keyboards und Piano zur Meisterschaft gebracht hatte. Wieder hält das Rhythmus-Fundament die Songs zusammen und Paul Rodgers hat immer noch eine der besten Blues-Stimmen Englands. Es gibt kein Free Album, das textlich so dunkel ist, der Sound ist ausgefeilt, die Keyboards geben eine zusätzliche Dimension, aber selbst beim etwas flotteren „Little Bit of Love“ (endlich wieder eine UK Top Twenty Single) klingt Kossoff’s Gitarre, als würde sie weinen. „Little Bit of Love“ mag schlicht sein, aber „Guardian of the Universe“ ist Free mit neuem Sound und alter Intensität. Free At Last gilt als ihr schwächstes Album – diese Ansicht teile ich nicht. Es ist zerrissen und düster – aber das steht der Band. Leider wurde Kossoff bei den folgenden Auftritten zum Problem, sein Freund Andy Fraser verließ die Band, Kossoff ging in Therapie – und Free machten mit zwei neuen Leuten tatsächlich noch ein letztes Album. Und auch Heartbreaker ist toll.

Wishbone Ash

Argus

(MCA, 1972)

Wishbone Ash’s Argus ist genau genommen ein Heavy Folkrock Album – und damit etwas, das es eigentlich nur in dieser Zeit gibt (…hat also Nichts mit unerträglichem Mittelalter-Metal zu tun…). Denjenigen, die diese Band noch kennen, gilt Argus oft als ihr bestes Album. Die beiden Vorgänger waren noch nicht ganz so ausgefeilt, da gab es noch Höhen und Tiefen. Auch wenn die phänomenale Twin-Gitarren von Andy Powell und Ted Turner von Beginn an begeistern konnten (Deep Purple’s Richie Blackmore hatte ihnen wegen dieser Kunst den Vertrag besorgt), so war auf Wishbone Ash (’70) und Pilgrimage (’71) immer der dünne Gesang störend. Aber die beiden Gitarristen und Bassist Martin Turner hatten inzwischen anscheinend Crosby, Stills & Nash studiert und verlegten sich jetzt auf ausgefeilte Harmony-Vocals. Dass ihne dazu wieder ein paar gute Songs eingefallen waren, dass sie inzwischen eine eingespielte Einheit waren… all das fiel nun auf Argus zusammen. Der Opener „Time Was“ mag mit akustischen Gitarren beginnen, dann geht es in progressive Rock-Gefilde, aber wenn dann die Twin-Guitars loslegen, erkennt man, was Bands wie Thin Lizzy oder Iron Maiden dazu bewogen hat, Argus als Inspiration zu bezeichnen. Wishbone Ash fuhren einfach die Jazz- und Blues-Anleihen ‚runter, holten Melodien aus dem Folk, textliche Themen aus dem britischen Mittelalter und nutzten zwischendurch immer wieder die Härte und Wucht, die sie live so gerne zelebrierten. Dass ein Track, der „Warrior“ heisst, mit ein bisschen mehr Härte und theatralischerem Gesang auf jedes NWOBHM-Album gepasst hätte, bestätigt nur die Bedeutung dieses Albums für den Metal. Was Argus über den Status des bloßen Beispieles erhebt, sind Songs wie der mitreissende Boogie „Blowin‘ Free“ und vor Allem „The King Will Come“ und besagtes „Warrior“. Wishbone Ash wurden mit diesem Album einmalig. Und das Cover Design von Hipgnosis passt perfekt zum Album.

Budgie

Squawk

(MCA, 1972)

Und wieder ein Power Trio. Wieder eine dieser Bands, die progressiven, psychedelisch angehauchten Rock mit so viel Härte versehen, dass sie bis heute als Wegbereiter des Heavy Metal gelten (und von Metallica gecovert wurden…). UND wieder ein Cover von Roger Dean, das sich sicher etliche Metal-Bands der 80er/90er gewünscht hätten. Die Waliser Budgie waren damals allein schon durch die hohe Stimme ihres Bassisten Burke Shelley einmalig. Ich höre da Parallelen zu den Kanadiern Rush, die wie Budgie schon seit ’68 existieren, aber erst ’74 ihr erstes Album veröffentlichten. Und mit Tony Bourge hatten Budgie – ähnlich wie Rush – einen virtuosen Gitarristen, der allerdings wenigstens mit einem Fuß in Folk und Blues stand. Bass und Drums konnten massiv klingen, konnten aber eben auch Folk. Die drei Musiker hatten im Vorjahr mit ihrem Debüt Budgie dem aufblühenden Hard Rock eine äußerst eigenständige Facette hinzugefügt. Squawk – übrigens vom Black Sabbath-Produzenten Roger Bain betreut – schien ein Schritt zur Seite – Richtung Folk. Zwei kurze Tracks („Rolling Home Again“ und „Make Me Happy“) sind zurückhaltend akustisch und in ihrer Art sehr gelungen, haben aber vermutlich die paar Fans, die Budgie hatten, eher enttäuscht. Dafür war der Opener „Whiskey River“ rumpelnder Hardrock, der Closer „Stranded“ sehr energisch und das 8-minütige „Young Is a World“ fast progressiver Metal. Bourge’s Gitarrenspiel war eine Freude und bei „Bottled“ zeigte er, was er mit dem Flaschenhals konnte. Diese Band wusste, wie man kraftvoll nach vorn geht, sie waren aber auch mühelos dazu in der Lage, komplexere Strukturen zu spielen. Bestes Beispiel: „Hot As a Dockers Armpit“. Squawk ist eingezwängt zwischen dem tollen Debüt und dem noch besseren Nachfolger Never Turn Your Back on a Friend, aber diese Band hatte einfach zu wenig Erfolg. Wer die in diesem Artikel beschriebene Musik zu schätzen weiss, sollte Budgie entdecken. Die haben bis 1975 hintereinander fünf extrem individuelle Proto-Metal Alben gemacht.

Stack Waddy

Bugger Off!

(Dandelion, 1972)

Auch der DJ John Peel hatte die Zeichen der Zeit erkannt. Er soll wohl auch Black Sabbath gut gefunden haben, wollte sie angeblich auch auf sein Dandelion-Label holen, aber es soll da irgendeine Art Zank gegeben haben. Dafür hatte er auf seinem Dandelion-Label mit Tractor und Stack Waddy zwei Bands, deren Alben selbst für die damalige Zeit enorm laut und kraftvoll waren. Stack Waddy waren im Londoner Club-Circuit berühmt und berüchtigt: Wenn sie nicht völlig besoffen auf der Bühne standen, konnten sie ungeheuer mitreissend sein, spontan, wild, laut, mit einem Sänger gesegnet, der die britische Antwort auf Captain Beefheart war. Dazu virtuos ohne jeden Selbstzweck. Man kann sie in ihrer Energie durchaus mit den Punks der kommenden Jahre vergleichen – aber wenn sie schlecht waren, dann waren sie WIRKLICH miserabel. Der Bier-Konsum der Band war legendär – und auch im Studio waren sei schwer zu bändigen. Sie weigerten sich, Songs zu proben, jeder Track wurde in einem Take aufgenommen, Overdubs oder eine zweite Aufnahme wurde verweigert und der verzweifelte John Peel wurde mit dem Spruch „Bugger Off, Peel“ abgefertigt. Auch auf ihrem zweiten Album Bugger Off! coverte die Band Blues- und Rock-Klassiker auf unnachahmliche Art. Da war Nichts augefeilt, Progressiver Rock oder Psychedelic kamen nicht vor. Dafür aber gab es pure proletarische Urgewalt. Sie coverten Zappa’s „Willy the Pimp“ – und klangen dabei wie Black Sabbath „You Really Got Me“ von den Kinks wurde in Stahl gebadet, das von denen gecoverte „I’m a Lover Not a Fighter“ wurde kurz und bündig abgehandelt, mit „Meat Pies ‚Ave Come But Band’s Not ‚Ere Yet“ zeigten sie, dass sie auch selber wuchtige Klötze fabrizieren konnten – bei dem Song wurden sie fast zur Jam-Band. Aber vor Allem der Gesang vom Urviech John Knail macht das Album zum Erlebnis. Die Tatsache, dass Knail das Publikum gerne mit Bierflaschen bewarf und der „obszöne“ Titel dieses Albums aber wurde der Band zum Verhängnis. Es gab kein weiteres Album und die Band versank. Ihre beiden Alben sind Bleiwürfel.

Jerusalem

s/t

(Deram, 1972)

Auch typisch Metal: Ein furchtbar dilettantisches Selfmade-Cover. Die Armhaltung des Kreuzritters auf dem Sleeve des einzigen Albums der Band aus Salisbury, UK ist schmerzhaft unbeholfen gezeichnet. Und zugleich ist auch hier die Musik ihrer Zeit erstaunlich weit voraus – was der Grund sein mag, warum Jerusalem zwar unter Kollegen einen guten Ruf hatten, kommerziell aber erfolglos blieben. Jerusalem sind wirklich richtig „metallisch“, spätestens in den Anfangstagen der NWOBHM wäre dieses Album aufgefallen: Wegen des rohen, aber gekonnten Gesanges von Lynden Williams, wegen der einander umspielenden Gitarren von Bob Cooke und Bill Hinde und wegen des Bassisten Paul Dean, von dem ihr Produzent und Förderer Ian Gillan so beeindruckt war, dass er mit ihm 1984 tatsächlich ein zugegebenermaßen unwichtiges Solo-Album machte. Auf Jerusalem aber klingen Tracks wie „Hooded Eagle“ fast nach Metallica, wird der Einfluss von Black Sabbath immer wieder deutlich – hör nur „Primitive Man“. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Ian Gillan sie ins Studio holte. Und man bekommt Songs zu hören, die nach zwei-dreimaligem Hören sogar im Ohr bleiben. Da scheint es fast ungerecht, dass Black Sabbath zur Legende wurden, Jerusalem aber kläglich unterging. Qualititiv gibt es keinen Unterschied. Selbst ruhigere Tracks wie „Murderer’s Lament“ haben eine innere Härte, glänzen dabei durchaus mit jazzigen Instrumental-Passagen und klugen Texten. Das darauf folgende „When the Wolf Sits“ wiederum lässt an Judas Priest denken. Es gibt ’72 einen Haufen interessanter Hardrock/Metal Alben, die damals wohl niemand wirklich zuzuordnen wusste, denen keine wirkliche Unterstützung zuteil wurde, weil auch die Plattenfirmen noch in anderen stilistischen Kategorien dachten. Immerhin tourten Jerusalem mit Sabbath, Deep Purple und Uriah Heep. Geholfen hat es nicht wirklich. Das Album ist jedes Anhören wert – und sollte dringend auf Vinyl re-issued werden.

Jericho

s/t

(A&M, 1972)

…und der nächste Fall von obskurem Proto-Hardrock, den ich hier mit den kommenden Metal-Bands vergleichen will. Jericho waren allein schon personell ausserhalb der Norm ihrer Zeitgenossen. Eine Anglo-Israelische (!) Band, die sich ’65 (!!) in Jerusalem als The Churchills gegründet hatte, die erst Beat Cover-Versionen spielte, ehe sie mit neu rekrutiertem britischem Gitarristen und kanadischem Sänger als Churchill’s ein tolles, bald sehr gesuchtes Psychedelic Rock Album auf einem israelischen Label gemacht hatten. Die dann nach Management- und Besetzungswechsel als Jericho Jones im Vorjahr einen Heavy Psych Diamanten veröffentlicht hatten, der sang- und klanglos unterging, um heutzutage unter Nerds für astronomische Summen gehandelt zu werden (…nicht zu Unrecht…) – und die ’72 – nach dem Umzug nach England – mit neuer Besetzung als Jericho einen letzten Versuch machten. Ja – diese Band kannte alle Kniffe, das waren erfahrene Musiker, die mindestens einen vergleichbaren Erfolg wie Wishbone Ash verdient hätten. Aber obwohl Jericho mit Led Zeppelin-hafter Härte glänzen kann, gibt es auch immer wieder exotische Melodieführungen, können und wollen sie ihre hebräischen Wurzeln wohl nie verbergen. Immerhin waren sie in Israel eine der führenden Bands, deren Album mit mehr Anstrengung seitens A&M vielleicht auch in Europa mehr Erfolg gehabt hätte. Es beginnt schon vielversprechend mit den gellenden Gitarren von „Ethiopia“ und den nach zwei Minuten einsetzenden Vocals vom Band-Neuling Danny Shoshan. „Featherbed“ ist ein neun-minütiges Jam-Monster mit poppigem Beginn und enorm harten Gitarren-Parts. Hier klingt die Band wie Led Zeppelin in ihren besten Momenten. Und „Justin and Nova“, der Opener der zweiten LP-Seite, ist Jericho’s „Stairway to Heaven“, ihr bester Track: komplexe Arrangements, der schlaue Aufbau von Leise zu Laut, herzerweichender melodischer Reichtum… Tatsächlich soll Led Zep-Manager Peter Grant so beeindruckt gewesen sein, dass er sie unter Vertrag nehmen wollte. Aber trotz dieses wunderschönen Albums ging die Band im folgenden Jahr auseinander. Und wer auf diesen Seiten auf Proto-Hardrock oder Psychedelischen Rock angefixt wurde, der muss dieses Album probieren.

Blue Öyster Cult

s/t

(CBS, 1972)

1972 sind Black Sabbath auch in den USA ein bekannter Name. So bleibt es nicht aus, dass sich manche US-Bands an deren Hardrock orientieren. Da sind z.B. ein paar New Yorker, die ’68 als The Soft White Underbelly um den Gitarristen Donald „Buck Dharma“ Roeser begonnen haben, im Laufe der Jahre das Personal etablierten und ihrem psychedelischen Rock immer mehr Härte beimischten. 1971 waren ihnen Black Sabbath erschienen – sie benannten sie sich nach einem Gedicht ihres Spiritus Rector‘ und Manager’s Sandy Pearlman in Blue Öyster Cult um, gaben sich das Kreuz- und-Haken Logo und nahmen ihr erstes Album auf. Bei besagtem Kult handelt es sich um eine Gruppe von Ausserirdischen, die im Geheimen die Welt beherrschen – Pearlman hatte literarische Ambitionen und belieferte die Band mit kryptischen Texten, die ihnen von Beginn an ein eigenständiges Image verliehen. Dass die fünf Musiker – insbesondere der Musikstudent Roeser – durchaus in der Lage waren, komplexe Strukturen, und ungewöhnliche Melodien mit Jazz-und Blues-Einflüssen zu schreiben, machten sie zur „Thinking Man’s Heavy Metal Band“. Sie mögen sich an Black Sabbath orientiert haben – hören kann man das auf Blue Öyster Cult nicht. Das futuristische Konzept aber hört man sofort,wenn der Opener „Transmaniac“ loslegt. Mit „Cities On Flame With Rock And Roll“ ist ein echter Hit dabei, viele Songs haben einen fast „eleganten“ Flow und sind melodisch gewagt. Man höre nur „Workshop of the Telescopes“. Und Buck Dharma“ Roeser hat einen äußerst individuellen Gitarrenstil, er ist auf Augenhöhe mit Meistern wie Richie Blackmore. Dieses erste Album badet noch im Psychedelic Rock der früheren Band-Inkarnationen und ist – wie die meisten Alben hier – nicht wirklich „Metal“. Aber so fing Metal an und etliche spätere Bands haben sich BÖC ganz gewiss angehört. Ich sag‘ nur Queensryche…

Captain Beyond

s/t

(Capricorn, 1972)

Wie man sieht -auch in den USA versammeln sich Musiker, um harten Rock zu spielen. Wobei – auch Captain Beyond entwickeln ihren eigenständigen Sound ganz organisch. Da ist der Ex-Deep Purple Sänger Rod Evans, der Ex Johnny Winter Drummer Bobby Caldwell und die beiden Ex-Iron Butterfly Leuten Larry Reinhardt (g) und Lee Dorman (b), die beim Southern Rock Label Capricorn unterschreiben und ihre Kenntnisse um Progressive und Heavy Psychedelic Rock in eine Form gießen, die bisher noch nicht existierte. Das Ganze spiegelt eine seiner Zeit offenbar normale Entwicklung wieder: Bekannte Ingredientien werden mit mehr Wucht, Lautstärke und Tempo als bislang üblich zelebriert. Es war ein Trend, dem so manche Band auf verschiedenen Pfaden folgte und den auch Evans‘ Ex-Band Deep Purple gerade erfolgreich beschritt. Captain Beyond tropft (wie Blue Öyster Cult) noch vom Psychedelic Rock, es passt, dass die Tracks ineinander fließen, dass manche Passagen nur mit dem Begriff „spacig“ beschrieben werden können. Aber wenn man den Beginn von „Mesmerization Eclipse“ hört, kann man nur an Metall denken. Dass Rod Evans frühere Band Deep Purple hieß, lässt sich nicht verleugnen. Ich denke, auch Captain Beyond hatten die Probleme, die einige der obskureren Bands dieser Art und Zeit hatten: Sie waren dem Psychedelic-Fan zu hart und dem Black Sabbath-Fan zu komplex. Und in den USA war man vielleicht auch noch nicht so weit, wie im UK. Interessanterweise sind einige der Tracks auf Captain Beyond nah am Stoner Rock gebaut. „Raging River of Fear“ würde heute kraftvoller produziert. Aber es stünde jedem Act zwischen Monster Magnet und Clutch ganz hervorragend. Diese Band schrieb tolle Songs und hat zu Recht in den entsprechenden Kreisen Kult-Status.

Dust

Hard Attack

(Kama Sutra, 1972)

…und kein Cover-Design entspricht so sehr den Heavy Metal-Alben der 80er, wie das des zweiten Albums der New Yorker Dust. Das Cover von Hard Attack hat ein Helden-Epos-Design, das sich hunderte von Metal Bands der übernächsten Generation wünschen – gezeichnet vom legendären Fantasy-Maler Frank Frazetta. Schon die Totenköpfe auf deren Debüt aus dem Vorjahr waren höchst Metal-geeignet. Da ist es schön und logisch, dass auch die Musik auf beiden Alben Proto-Metal ist. Dust hatten mit dem Bassisten Kenny Aaronson einen Virtuosen an Bord, Sie waren eines dieser in den 70ern immer noch hoch angesehenen Power Trios a la Cream, ihr talentierter Gitarrist Ritchie Wise war A&R Mann für ein kleines Label, er produzierte ein Jahr später das Debüt von KISS – der Mann hatte einen Plan. Und Drummer Marc Bell würde sich ’78 in Marky Ramone umbenennen bei den Ramones spielen. Soviel also zum Personal. Die Musik auf Hard Attack ist – für 1972 – in der Tat heavy. Natürlich gibt es ruhige Passagen – Härte ist zu diesem Zeitpunkt kein Selbstzweck, sondern eine Methode Songs eine gewisse Dynamik zu verleihen. Als Beispiel kann man schon den Opener „Pull Away/So Many Times“ nehmen: Da ist ein Akustik-Gitarren-Intro und ähnliche Zwischen-Passagen, aber der Drummer rastet zwischendurch genauso aus, wie der Gitarrist. Und der Bass – Kenny Aaronson war einer der ganz Großen seiner Zeit. Andererseits wären Richie Wise‘ Vocals gewiss nicht Heavy Metal tauglich – aber in der Hinsicht ähneln Dust anderen Bands in diesem Kapitel. Songs wie „Suicide“, „Ivory“ und „Learning to Die“ aber sind in allem Anderen purer Proto-Metal. Und „Walk in the Soft Rain“ ist wunderbarer harter progressiver Rock. Etwas, das es nur in dieser Zeit gibt (und das damit bald unmodern sein wird…). Dust blieben eine Band für Musiker, „Suicide“ wurde 2008 von den Stoner-Rockern Red Fang gecovert, Hard Attack wird immer wieder mal re-issued. Zu Recht. Dust aber wurden nach diesem Album zu Staub.

Morly Grey

The Only Truth

(Starshine, 1972)

…und es ist mir ein Fest, das Kapitel Hardrock ’72 mit einer ganz besonders obskuren Perle zu beenden. Dass Morly Grey aus Alliance/Ohio kamen, dürfte mit ein Grund für ihre Obskurität gewesen sein. Dass ihr Label Starshine quasi nur in Ohio agierte, kommt hinzu. Das einzige Album dieser ’69 entstandenen Band um die Brüder Tim und Mark Roller allerdings MUSS ich Leuten empfehlen, die Bands wie Captain Beyond toll finden. Tim Roller war ein enorm wilder Giarrist, seine Rückkopplungs-Orgien schon beim Opener „Peace Officer“ sind beeindruckend. Diese Band hatte gewiss auch Black Sabbath gehört, aber sie hatten auch tiefe Wurzeln im Country und Southern Rock des Mittelwestens. Manchmal versuchen sie sich in Harmony-Vocals, klingen bei „Who Can I Say You Are“ mit Akustik-Gitarren und Haschisch-Wolken fast romantisch. Aber immer wieder unterbrechen Tim Roller’s kreischende Gitarren die ruhigen Momente. Die Idee, Metal mit Chorgesang zu machen, mag darauf beruhen, dass sie keinen wirklichen Sänger hatten – aber auch das war in diesem Fall eine gute Idee. Und dass die drei Musiker seit ’69 Zeit hatten, sich ihre Songs zurecht zu legen, ist auch nur zum Nutzen von The Only Truth. Und zuletzt beschenken sie uns noch mit dem wunderbar über-ambitionierten 17-Minüter „The Only Truth“. Das „In A Gadda-Da-Vida! des Mittleren Westens, das man sich nur erlauben kann, wenn man ein paar Jahre im Saft des eigenen Talent’s geköchelt hat. Ich finde, da ist keine Minute verschwendet. Auch The Only Truth ist „Hardrock“. Heavy Metal ist es nicht – genauso wenig wie Argus, Jericho oder Captain Beyond. Metal war noch nicht erfunden, Härte nur EIN Gewürz im Gebräu der Stilmittel. Man hört auch dieser Band an, dass sie mit Psychedelic Rock aufgewachsen ist. Aber sie haben – wie all diese Bands hier – etwas Neues daraus gemacht.