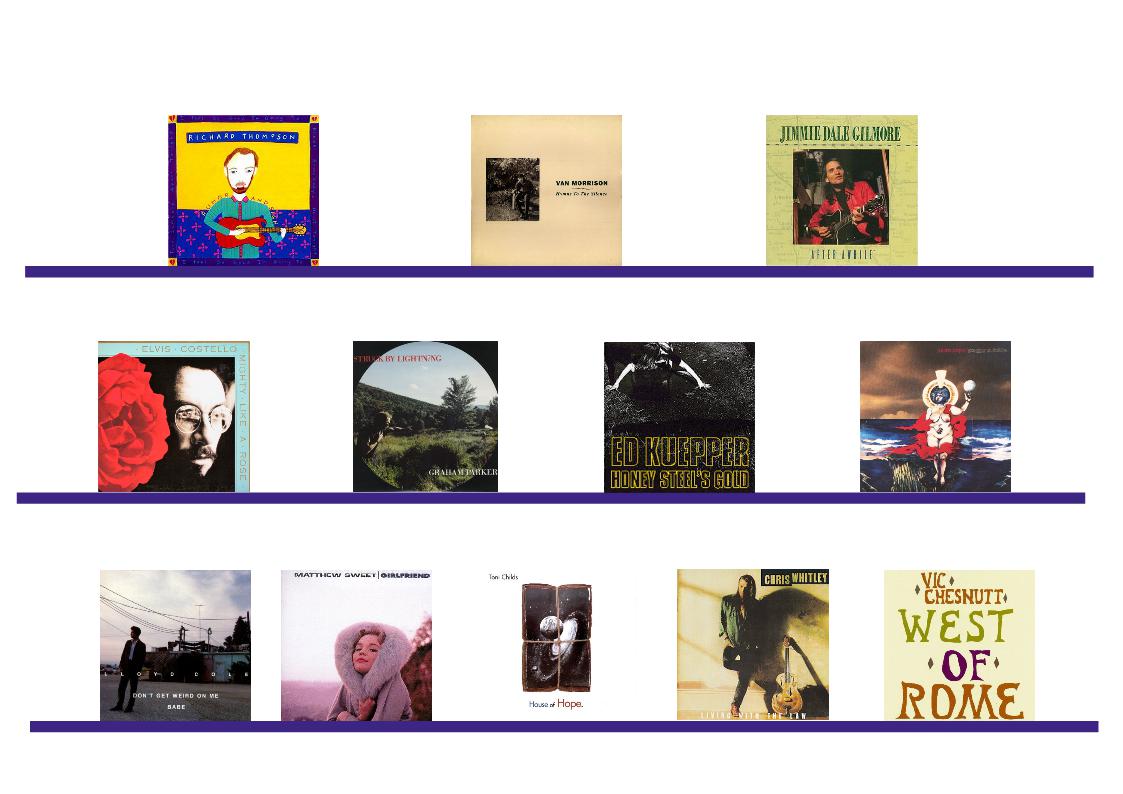

…und so behandele ich hier nur den Teil der Kreativen, die unter eigenem Namen antreten. Es ist wie – z.B. – mit dem Genre-Begriff „Elektronische Musik“. Das ist kein „Genre“ – weil im Grunde genommen alle auf Tonträger gebannte Musik auch automatisch „elektronisch“ bearbeitet ist…. und weil (fast) jedes populäre Musikstück mithilfe der Kunst des Songwritings entstanden ist, ist alles das Werk vom Singer/… und vor allem Songwriter. Somit verwende ich nur den Umstand, dass hier die Ausführenden ihre eigenen (Künstler)Namen zu Markte tragen, als Auswahlkriterium. Dass es etliche Singer/Songwriter gibt, die sich hinter Bandnamen verbergen (Siehe Mark Eitzel aka American Music Club), wird in einem amderen Kapitel betrachtet. Hier die altmodische Variante, die in diesem Jahr von Bob Dylan – dem Großvater aller Singer/Songwriter – mit dessen Bootleg Series Vol. 1-3 eingeleitet werden müsste, wenn dieses Werk nicht im Hauptartikel beschrieben wäre. Daneben haben 1991 alte Helden wie Richard Thompson und Van Morrison meisterliches bewerkstelligt. Mittelalte Barden, die man einstmals in die New Wave Ecke gestellt hatte, wie Graham Parker, Elvis Costello, Julian Cope, das einstige The Saints Mitglied Ed Kuepper oder Lloyd Cole machen jetzt Alben, die ich in die Singer/Songwriter-Ecke stelle. Da ist der Ex-Flatlanders Country-Meister Jimmie Dale Gilmore, da ist der wunderbare Songwriter Matthew Sweet, der schon seit den Mitt-Achtzigern eine eigene Spur hinterlässt. Da ist der Blues-Erneurer Chris Whitley und da ist mit Vic Chesnutt ein neuer, dunkler Stern am Songwriter Himmel. Auffallend, dass ich nur EINE Frau gefunden habe: Toni Childs ist eine hervorragende Songwriterin, und dass sie hier die einzige Frau ist, liegt nicht daran, dass ich die Ohren verschlossen habe, sondern schlicht daran, dass die Musikindustrie auch Anfang der Neunziger eine patriarchalische Gesellschaft ist, die Frauen nur bei gutem Aussehen fördert. Aber Singer/Songwriter-Alben wird es wohl immer geben…

Bob Dylan

The Bootleg Series 1-3, Rare and Unreleased 1961-1991

(Columbia, 1991)

Klar – DAS Singer/Songwriter Compendium 1991 ist der Karriere-Rückblick via unreleased tracks von Bob Dylan. Und das ist alt alt alt… und dennoch so frisch. Und ist nicht genau DAS der Zauber dieser Musik und ihrer Künstler? Siehe…

Richard Thompson

Rumor & Sigh

(Capitol, 1991)

… denn dieser Gitarrist und Songwriter ist auch schon seit 1967 im Geschäft. Zuerst hatte er mit Fairport Convention britischen Folk in Rockmusik überführt, dann mit seiner Frau Linda Musik gemacht, die seinen geliebten Folk noch weiter dehnte, und seit der Trennung des Paares 1982 sechs Solo-Alben veröffentlicht. Und seine Produktivität war auch in den 90ies ungebrochen, seine Skills als Songwriter und als wortgewaltiger Texter noch ausgefeilter. Und – ich muss es herausstellen, er war – immer noch und würde es bleiben – einer der besten Gitarristen in der Geschichte der „Rockmusik“. Da frage ich – wer ist Hendrix? Wer ist Clapton? Man kann beklagen, dass Thompson’s Songs zu klug und zu sperrig für den Pop-Hörer sind. Seine herbe Stimme mag Geschmackssache sein (das hat er mit Elvis Costello gemein), aber wer sich nur EINMAL auf seine Musik einlässt, öffnet eine reich gefüllte Schatzkiste. Freilich haben die Songs Wurzeln im britischen Folk, aber da ist auch Rock’n’Roll, da ist Jazz und da ist irgendwo sogar Blues – gefiltert durch die britische Brille. Aber eigentlich ist seine Musik vor Allem durch die reichen Melodien geprägt. Melodien, die sich ungewohnt, neu und zugleich hundert Jahre alt anhören. Da wäre zum Beispiel die wunderschöne Ballade „Why Must I Plead“, in der Einflüsse aus Jazz, Folk und Blues zusammenfließen. Und dann ist da natürlich als besonderer Kick dieses niemals selbstverliebte, quecksilbrige Gitarrenspiel. Es gibt auf Rumor & Sigh mit „1952 Vincent Black Lightning“ eine Art „Hit“. Einen Fan-Favorite, der unzerstörbar ist. Er wird auf „Mother Knows Best“ explizit politisch, wenn er der im Vorjahr zurückgetretenen Maggie Thatcher die Worte „She says ‚Bring me your first-born. And I’ll suck their blood/ Bring me your poor/ I can trample in the mud‘ widmet. Ein Song wie „Backlash Love Affair“ mag ja mit seiner gewundenen Melodie erst mal befremdlich wirken – aber irgendwo findet man dann die Melodie, bewundert die abgedrehte Gitarre, fragt sich, was ihn da geritten hat. Er lässt sich von der Psychiatrischen Heilanstalt inspirieren, an der er in der Kindheit vorbeifuhr, feiert mit „God Loves a Drunk“ als Anti-Alkoholiker die Trunkenheit. Rumor & Sigh ist schlicht das nächste Album, das jeden an Musik interessierten auf R. Thompson’s Spur setzen sollte. Es gibt in seiner Diskografie bis heute (2022) keine schlechten Alben.

Van Morrison

Hymns to the Silence

(Polydor, 1991)

Dieser Mann ist auch schon lange dabei… fast so lange wie Dylan. Van Morrison hat in den Jahren zwischen den Mitt-Sechzigern und den frühen Siebzigern reihenweise klassische Alben veröffentlicht. Ab ’74 und dem Meisterwerk Veedon Fleece ließ er langsam nach. Zwischendurch kam mal was interessantes (Common One von 1980, No Guru No Method No Teacher von ’86), aber dann verfuhr er sich immer öfter mit seinen Autopilot im Folk/Bluesrock-Modus – und doch war da immer diese Stimme. Immer hatte er den einen oder anderen tollen Song in petto – und 1991 kam er – nun aber wirklich ein letzes Mal – mit einem komplett gelungenen Album daher. Ganz passend zum Image des soziophoben Grantles Hymns to the Silence betitelt. Er hatte schon oft genug seine Wut über das Musik-Business besungen, hatte die Betrügereien und Heuchelei beschimpft – und sich mit seiner Widerspenstigkeit tatsächlich inzwischen eine Autarkie erarbeitet, die es ihm ermöglichte, so ziemlich alles machen zu können, was er wollte. Man muss bedenken – dies war 1991 – das Jahr in dem Alternative Rock den Durchbruch hatte, das Jahr von Nirvana, Metallica und My Bloody Valentine. Und da kam Van the Man und machte ein Blues-Album mit gediegenem Sound und mit einem Soul und einer Thematik, die all die jungen Spunde vor ihren kommenden Karriere-Kartastrophen hätte warnen können. Aber es hörte wieder niemand auf den alten Meister. Er stellte seine Jugend in Belfast bei „On Hyndford Street“ in goldenem Licht dar, er fragte auf einem der besten Songs „Why Must I Always Explain“ – und seine Stimme war mal wieder beeindruckend in ihrer kurzangebundenen soulfulness. Auf Hymns to the Silence fielen mal wieder alle Teile perfekt zusammen. Auch wenn das nicht mehr die transzendentale Über-Musik von Astral Weeks war, geschweigen denn der mystische Folk von Veedon Fleece – anscheinend war er gerade mal zufrieden mit seiner Unzufriedenheit. Hatte Songs und Musiker, die ihn dazu trieben, das beste aus der Goldkehle zu pressen. Und so vergoldet einer der eigenständigsten altvorderen Singer/Songwriter 1991 seinen eigenen Herbst.

Jimmie Dale Gilmore

After Awhile

(Elektra, 1991)

Auch wenn dieser Mann in Europa weit unbekannter ist als Dylan, Van Morrison oder auch Richard Thompson… in seinen Kreisen ist Jimmie Dale Gilmor eine Legende. Der ’45 geborene Texaner war mit Hank und Elvis aufgewachsen, hatte ’72 mit den ebenso großen Unbekannten Joe Ely und Butch Hancock die Flatlanders gegründet, die den Outlaw Country definiert hatten… aber über ein obskures Album nicht hinaus kamen. Dann war er in ein Ashram gegangen, hatte indische Philosophie und Meditationstechniken verinnerlicht -und machte seit ’88 wieder Musik. Man kann es sich bei dem Cover schon denken: After Awhile ist ein Country-Album. Aber es ist eines von der guten Art. Ein kitsch-freies, das nicht reaktionär ist. Aber eben auch eines, das seinen starken Country-Akzent mit Stolz trägt. Gilmore intoniert mit Sorgfalt, seine Tenor-Stimme erinnert ein bisschen an Willie Nelson’s nasale Coolness – aber er hat nicht dessen Jazz, dafür ein gewisses 20er Jahre Flair. Das ziemlich witzige „My Mind’s Got a Mind of Its Own“ kommt mit flinker Fiddle und Mandoline – und war vom Freund Butch Hancock geschrieben. Aber eigene Songs wie das folkige „Chase the Wind“ zeigten, dass dieser Man ein toller Country-Songwriter war. Dazu spielte mit Stephen Bruton ein Freund aus Austin Gitarre, der zu den ganz Großen seiner Zunft gezählt wird. Gilmore nutzte die musikalische Sprache seiner Heimat, er war in dieser Hinsicht völlig free-minded. Und wenn man als Europäer dann den TexMex bei „Go to Sleep Alone“ hört, ist man erst einmal befremdet. Aber After Awhile ist ein unverstelltes Country-Album – und das ist 1991 selten. So ist es auch das einzige „pure“ Country-Album (vielleicht noch neben Dancing Under Water von Freakwater) das ’91 Gnade vor meinen Augen findet.

Elvis Costello

Mighty Like a Rose

(Warner Bros., 1991)

Elvis Costello gehört zu der Generation von Songwritern, die in Zeiten des Punk/New Wave – Ende der Siebziger – ihre Karriere begann. Und er ist einer von denen, die dann laufend auf höchstem Niveau Alben ablieferten – die bei genauem hinhören mit „Punk“ Nichts zu tun hatten. Declan Patrick MacManus hätte in jeder Generation das gemacht, was Singer/Songwriter so tun: Songs geschrieben, in denen er seine Geschichten erzählt. Und er hatte immer eine eigene Stimme. Immer scharf beobachtet, immer mindestens ein bisschen zynisch, gerne an klassichen Vorbildern orientiert, immer mit Melodien, die gerne mal ein bisschen ZU komplex für die Massen waren. Aber auf jedem Album ein-zwei Songs, die Hits wurden, auch wenn sie Widerhaken hatten. In gewisser Weise ähnelt er in seinem Witz und seiner Beobachtungsgabe Richard Thompson, Nur, dass er nicht britischen Folk als Fundament hat. Mighty Like a Rose war sein 13. Album seit My Aim is True von ’77. Ein sehr produktiver Mann also. Einer, der inzwischen von den Großmeistern anerkannt wurde und der beim letzten Album (Spike von ’89) mit Paul McCartney gearbeitet hatte. Seine Band, die Attractions, war nicht dabei, dafür ein Cast aus echten Könnern, und diesmal ein üppiges Orchester. Nicht nur dadurch gilt den alten Fans Mighty Like a Rose als schwaches Album. Dazu kam nämlich, dass Elvis mitunter fast sanft wurde. Da war der blumige Titel des Albums ganz ehrlich. Man höre das nostalgische „So Like Candy“, bei dem der verlassenen Liebhaber sagt: „Here lie the records that she scratched and on the sleeve I find a note attached, and it’s so like Candy ‚My darling Dear it’s such a waste‘, she couldn’t say ‚goodbye‘, but ‚I admire your taste‘ and it’s so like Candy“. Wie man sieht – bei Costello war zwar mmer noch nicht alles Sonnenschein, aber der Blick auf die Welt war gnädiger. Und wenn man genau hinhörte, gab es wieder Songperlen zuhauf auf Mighty Like a Rose: Das atmosphärische Akustik-Stück „After The Fall“, die Beatles-Pastiche „Sweet Pear“, das bedrohliche „Broken“… Er hatte nur die Kanten etwas abgerundet. Aber seine Kunst blieb auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Man musste diesen etwas weicheren Costello nur mal lassen.

Graham Parker

Struck By Lightning

(Demon, 1991)

Bei Graham Parker und Elvis Costello gibt es einige Parallelen: Auch Parker wurde Ende der Siebziger mit eigentlch im Pub-Rock verwurzelten Songs in die New Wave Schublade gepackt, Auch er war ein energetischer Songwriter (mit besserer Stimme als Costello) mit einer famosen Band im Rücken. The Rumour waren Parker’s Attractions. Auch er war zu Anfang ziemlich gallig – was den Fans gefiel – und auch er machte zu Beginn (1976) mit Howlin‘ Wind und Heat Treatment zwei ganz große Alben zwischen Rhythm’n‘ Blues, Pub Rock und Punk. Aber die Begeisterung für seine Musik ließ zu Beginn der Achtziger nach, The Rumour waren weg, ein paar weniger inspirierte Alben – erst ’88 kam mit The Mona Lisa’s Sister wieder eine beachtenswerte LP. Aber da war Nichts mehr mit Punk oder New Wave – und so Mancher sah genau das als Rückschritt an. Ich gebe zu bedenken: Wie Costello war Parker jetzt über 40 – und er konnte und wollte auch nicht mehr den jungen zornigen Mann geben. So ist Struck By Lightning (wie Mighty Like a Rose) ein sanftes Album, eines, mit dem Parker seine Songwriting-Skills in eine andere Richtung dehnte. Wenn man es ohne die Geschichte hört, kann man diese sommerlichen, zärtlichen Songs, den Soul in seiner Stimme, die geschmackvolle Produktion vielleicht besser genießen. Denn schöne Songs hatte der Mann – würde er auch in den kommenden Jahren noch haben. Da mag das auf dem Cover zitierte „The Kid With the Butterfly Net“ programmatisch sein: Hier bezog er sich auf sein eigenes Kind – und machte einen Folk-Song mit Geige und den Keyboards von The Band Legende Garth Hudson. Da war das wunderbare, erzählerische „She Wants So Many Things“. Da war ein Musiker, der endlich zuhause angekommen war, der nichts mehr beweisen musste und dessen soulige Stimme wunderbar gereift war. Struck By Lightning war das Singer/Songwriter Album für die, denen Van Morrison zu alt und Julian Cope zu abgedreht war. Und es war ein return to form für Graham Parker.

Ed Kuepper

Honey Steel’s Gold

(Hot, 1991)

Auch Ed Kuepper – geboren 1955 Edmund Kuepper in Bremen, dann nach Australien ausgewandert – war einer von denen, die Ende der Siebziger mit den Saints in die Punk-Schublade gesteckt wurden. Aber auch er passte da nicht wirklich rein. Bei den Saints (die sowieso nur am Rande „Punk“ waren) war er für die seltsamen Zwischentöne verantwortlich, lenkte sie schon nach dem Debüt (I’m) Stranded mit Bläser-Arrangements und verbogenen Songs in Art-Rock Gefilde. Dann hatte er die Laughing Clowns als eigene Spielwiese gegründet und seit ’85 machte er als Solo-Künstler Alben, die Art-Rock, Avantgarde, Psychedelic und Jangle Pop verbanden. Dass er ausser in Australien meist unter dem Radar flog, ist bedauerlich, aber das hat er mit etlichen Künstlern gemeinsam. Honey Steel’s Gold war sein fünftes Solo-Album. Er hatte sich eine Ästhetik erarbeitet, die hier nochmal verfeinert wurde. Kuepper arbeitete selten nach dem üblichen Verse-Chorus-Verse Schema, schon der Opener „King of Vice“ baut auf Tribal-Drums und einem rollenden Piano auf und dauert fast 10 Minuten, in denen die Spannung kontinuierlich aufgebaut wird. Das folgende „Everything I’ve Got Belongs To You“ geht als normale Ballade durch. Aber Kuepper’s australischer Akzent, seine eigenartige Stimme und Zeilen wie „I’ve got designs on you that come from dirty books“ waren kaum das übliche Radiofutter. Honey Steel’s Gold ist dunkel, tief und anspruchsvoll, – aber nie anstrengend. Da ist „Friday’s Blue Cheer/Libertines“ bei dem acht Minuten lang Psychedelik zelebriert wird. Ein Song, bei dem Kuepper zeigt, wie man effektvoll Gitarre spielt und den er auch mit der Band spielen könnte, mit der er in dieser Zeit gleichzeitig spielte. (The Aint’s, deren ’91er Ascension hier auch hinpassen würde, aber es ist eben ein Band-Album…). Man kann jeden Track hier hervorheben. Kuepper wusste, wie man spannende Alben macht. Und dieses ist eines der vielen tollen, die er gemacht hat. Es gilt, ihn zu entdecken.

Julian Cope

Peggy Suicide

(Island, 1991)

Und der nächste Überlebende der „New Wave“. Julian Cope war der Kopf und Songwriter der Teardrop Explodes. Der Band, die – mehr noch als die tollen Echo and the Bunnymen – Punk und Psychedelic zusammenbrachte. Und seit dem Ende seiner Band war er auf diesem Weg weitergegangen. Da gab es meisterliches wie World Shut Your Mouth und Fried, dann eine Schwächephase – aber mit diesem überbordenden Doppelalbum begann seine stärkste Phase. Der Mann warf für Peggy Suicide alles zusammen, konzentrierte sein beträchtliches Talent als Songschreiber und Musiker, schluckte angeblich alle Drogen, derer er habhaft wurde – und heraus kam ein Kaleidoskop aus Surf, Pop, Rock, Metal, Folk und Funk mit einer gehörigen Prise Krautrock (der Musik, deren Erforschung er sogar literarisch betrieben hat… man suche sein Kompendium Krautrocksampler von 1995). Cope mag ein Spinner sein, seine Vorliebe für Paganismus, für neolithische Kulturen, für alte und neue Drogen und obskure Psychedelik mag seltsam erscheinen. Aber so ganz ausserhalb der Welt ist der auf keinen Fall. Er schreibt große Songs – und das besonders auf Peggy Suicide und dem Nachfolger Jehovakill. Ich nehme ihm die bedrogte Verwirrung nicht ab, wenn ich konzise Songs wie den Opener „Pristeen“ oder das Anti-Thatcher Statement „Leperskin“ höre. Das war ein neues Merkmal: Er wurde offen gesellschaftspolitisch. Seine Verachtung jeder organisierten Religion, sein Engagement für Frauenrechte, für animal rights, gegen Polizei-Willkür, die er in „Soldier Blue“ offen angriff… all das war ernst gemeint, all das mag ihn zum konzentriertem Songwriting motiviert haben. Dass er mit seiner Jim Morrison-Stimme, mit seiner Musikalität und nicht zuletzt mit den fähigen Mitmusikern viele Songs spontan aufnahm und damit ein so gelungenes Kaleidoskop entstehen lassen würde, kam überraschend. Ein Prog-Epos wie „Safesurfer“ müsste jeder hören, der meint, die Musik der 60er wäre bloß Geschichte. Peggy Suicide (bezieht sich auf den Buddy Holly-Hit „Peggy Sue“) ist eines der ganz großen Songwriter/Psychedelic-Alben der Neunziger. Ein Doppel-Album, das die Länge verdient hat. Ein Klassiker.

Lloyd Cole

Don’t Get Weird On me Babe

(Capitol, 1991)

Nun – der Brite Lloyd Cole ist 10 Jahre jünger als Graham Parker. Er gehört einer anderen Generation an und hat Jahre nach Punk, in der Abend-Dämmerung des New Wave, mit seiner damaligen Band The Commotions ein Debüt geliefert, das ähnlich großartig ist, wie die ersten Alben von Costello oder Parker. Rattlesnakes war eines der besten Alben des Jahres 1984 und DIE Definition von Jangle-Pop. Aber ’89 fielen die Commotions auseinander, weil Cole in die USA ging. Dort hatte er 1990 mit seinem ersten Solo-Album neue Wege beschritten. Und mit Solo-Album No. 2 ging er noch weiter aus der Jangel-Pop Ecke ‚raus. Don’t Get Weird on Me Babe ist ein zweigeteiltes Ding. Auf der ersten Seite verpackte er seine immer noch wunderbar klugen Songs in Streicher-Arrangements vom alten Meister Paul Buckmaster. Der hatte dereinst schon Leonard Cohen sinistre Streicher verpasst. Aber Cole war nicht so dunkel wie Cohen. Seine Songs klingen immer ein bisschen nach einem verregneten Tag in London, europäisch/melancholisch, aber sanft. Dadurch wirkt Don’t Get Weird On Me Babe tatsächlich zunächst unauffällig. Man muss bei Cole immer auch die Texte beachten – sie verleihen auch den Arrangement’s ihre Logik. Das Thema ist meist der Mann, dem die Frau ein Rästel ist – ob sie ihn verlässt, oder ob er sie verlässt. Die zweite Seite der LP wiederum ist die „Rock“ Seite. Cole hatte ein paar kredible New Yorker Musiker dazugeholt, die seinen Songs einen ungewohnten urbanen Schimmer verliehen. Mit Gitarrist Robert Quine und Drummer Fred Maher machten Musiker aus der NY-Art Punk-Szene um Television und die Voidoids mit. Und der Kollege und Cole-Geistesverwandte Matthew Sweet half mit. Dass die Beiden einander kennen- und schätzen gelernt haben, wird verstehen, wer dieses Album mit Girlfriend (siehe hier nach) vergleicht. Da halfen sich zwei meisterlich Songwriter gegenseitig. Cole soll später den schizophrenen Charakter des Albums bedauert haben. Ja – ich könnte mir zwei Alben nach dem jeweiligen Konzept vorstelle – aber hier hat man Songperlen wie den in weiche Streicher getauchten Opener „Butterfly“ und den rockenden Closer „She’s a Girl and I’m a Man“. Und wenn man die Texte hört – es sind beides ratlose Blicke auf Frauen und die Beziehung zu ihnen. Und die passen genau so zusammen.

Matthew Sweet

Girlfriend

(Zoo, 1991)

…und nach Don’t Get Weird On Me Babe ist es natürlich schön, auf das ebenfalls in NY aufgenommene Schwester-Album von Lloyd Cole’s Kollegen und Kollaborateur Matthew Sweet einzugehen. Der hatte ’81 seine Musiker-Karriere in Athens begonnen, mit einer Band namens Oh OK u.a. mit Michael Stipe’s Schwester und einem Sound irgendwo zwischen den B 52’s, Pylon und den damals noch ach so unschuldigen R.E.M. Die dann folgenden ersten beiden Solo-Alben gerieten wenig erquicklich – aber dann kam die Scheidung von seiner Frau nach sechs Jahren Ehe und – so traurig und ungerecht das sein mag – auf einmal hatten seine Songs Gehalt, Sweet’s Stimme klang nun nach Schmerz und das Songwriting schien als Ventil für all die widerstreitenden Gefühle nach einer zerbrochenen Liebe zu funktionieren. Vom vorherigen Album übernahm er die Begleitmusiker – und die waren exzellent – hatten ja teils auch bei Lloyd Cole mitgespielt: Robert Quine – und hier auch Richard Lloyd – von Richard Hell’s Voidoid’s waren dabei, sowie der Drummer Fred Maher, und Greg Leisz veredelte Girlfriend mit seiner glühenden Steel-Gitarre. Das Album hat sicher ein paar Sound-Parallelen zu Don’t Get Weird on Me Babe, aber Sweet ist mehr New York. Vor Allem durch Richard Lloyd’s Gitarren meint man, Television spielen Big Star- und Beatles-Songs. Und das Beste an diesem Power Pop-Klassiker: Der Sound von Girlfriend ist zeitlos. Es gibt wunderbare Songs wie das furchtbar traurige „You Don’t Love Me“ – mit weinender Steel und der eiskalten Gitarren von Quine. Es gibt die Vermischung aus Blues und gloomy Pop bei „Day for Night“. Da ist Beatles-Saccharin bei „Looking at the Sun“ oder „Winona“, das von der Steel-Gitarre gewärmte Tribut an Winona Ryder. Girlfriend erreichte tatsächlich die Billboard Top 100 – und blieb damit noch immer sträflich erfolglos (trotz Anime-Video etc.) Es würden noch zwei großartige Alben folgen, denen aber auch kein großer Erfolg beschieden blieb. Schade. Das wunderbare Cover zeigt übrigens die junge Tuesday Weld. Eine Schauspielerin aus den Sechzigern…

Toni Childs

House of Hope

(A&M, 1991)

Dass es ’91 kaum Musik von Frauen gibt – genauer, kaum Musik, die unter dem Namen einer Künstlerin veröffentlicht wird, die NICHT auf ihr Äußeres reduziert wird – ist ein Ärgernis…wenn man es denn mal bemerkt hat. Dieser Zustand wird sich erst im kommenden Jahrtausend allmählich ändern. Nur als Hinweis – schau mal, wie viele Singer/Songwriterinnen ihre Alben mit viel Anerkennung im Jahr 2020 veröffentlichen werden: Phoebe Bridgers, Fiona Apple, Laura Marling, Adrienne Lenker. Aber 1991 ist Toni Childs mit ihrem zweiten Album House of Hope ziemlich allein neben all den Männern hier. Sie hatte 1988 mit „Stop Your Fussin’“ einen Hit, hatte mit dem Produzenten und Songwriter David Ricketts einen hervorragenden Fürsprecher (der mit David & David 1986 ein ganz großartiges Album gemacht hatte) und durfte nun im Gefolge des Hits und unter der Ägide des anerkannten Künstlers ein zweites Album nach eigenen Vorstellungen machen. Dass sie eine äußerst charakteristische Stimme hat, die nicht jedermanns Geschmack ist, muss man bemerken. Sie klingt durchdringend, dramatisch, mancher mag es nicht, wie kehlig und scheinbar gepresst ihr Gesang ist. Aber sie ist immer wiedererkennbar. Und sie hat gute Songs: „The Dead Are Dancing“ mit Tex-Mex Flair und Akkordeon trägt sicher ein bisschen modische 90er political correctness in sich, aber es behandelt die in den Folterkellern verschwundenen Menschen in Chile. Da darf man zu Recht klagen. Auch ein Track wie der Opener „I’ve Got to Leave Now“, bei dem es darum geht, eine toxische Beziehung zu beenden, ist ernst und glaubhaft. Das ist das Pfund, mit dem House of Hope wuchern kann: Toni Childs meinte all das so, die dunklen Farben, in denen sie malte, waren satt aufgetragen. Manchmal gleitet ihre Musik in New Age Gefilde ab. Manches hier hätte vielleicht etwas weniger Soundschichten vertragen. Aber es sind einige gute Songs dabei. House of Hope ist in der Sound-Ästhetik der frühen 90ies gefangen. Aber darin ist es gut.

Chris Whitley

Living With The Law

(Columbia, 1991)

Ja – auch sowas gibt es noch in den Neunzigern. Da sitzt ein junger Mann im Central Park und spielt Gitarre, und der Produzent Daniel Lanois, der dort sein Frühstücksbrötchen essen will, hört ihn – und engagiert ihn für Plattenaufnahmen. Nun – Chris Whitley WAR ein virtuoser Gitarrist (er ist 2005 mit 45 viel zu jung an Krebs gestorben). Aber virtuos reicht nicht – er war eben auch ein sehr guter Songwriter und Sänger und er hatte in all dem einen eigenwilligen Stil, der ihn von anderen (Blues-)Musikern abhob. Nach diesem Debüt verlor er sich ein bisschen in Grunge und Gitarrenfeuerwerk, was verzeih- und verständlich ist, wenn man seinen Umgang mit Dobro, E- und Akustik-Gitarre bei Youtube bestaunt. Aber das Studio war selten sein Lieblingsort. Ich empfehle noch sein auf 2-Spuren aufgenommenes Album Dirt Floor (’98). Aber Living With the Law ist das Album to have… Die Dobro vor dem Titeltracks weist den Weg. Whitley’s kehlige Stimme bricht immer wieder ins Falsett, die E-Gitarre fährt hoch, der Bass dröhnt auf, und der ganze Song bekommt ein bisschen zu viel Politur a la Toni Childs. Aber die Stimme, die Gitarre – sie lassen jede Mode vergessen. „Big Sky Country“ wäre auch als Soul-Track denkbar, aber dann holt ihn die Dobro zurück. Das Verdienst von Whitley war – Er holte den Blues in SEINE Zeit – und verpasste ihm manchmal sogar Noise-Ausbrüche. Das war der Blues der Trailer-Parks, der Wüsten-Highways, der county jail cells. Denn in diesen Zeiten klingen Blues-Songs nicht mehr nach den Rohformen, die Muddy Waters oder Robert Johnson hinterließen. Solche Klassiker würde Whitley 2000 covern. Da kam eine Album mit Songs von Waters, Johnson, Dixon, Dylan etc.. Aber das hier ist besser. Wahrer.

Vic Chesnutt

West of Rome

(Texas Hotel, 1991)

Zum Einen – Kann sein, dass West of Rome damals erst Anfang 1992 in die Plattenläden kam… aber ich lese es mal so und mal so und das ist jetzt schon lange her… Vic Chesnutt ist einer dieser vielen – und doch so wenigen – wirklich eigenständigen Songwriter. Er war nach einem Autounfall 1982, also seit seinem 18. Lebensjahr an den Rollstuhl gefesselt und er hatte sich in der Gegend um Athens in den letzten Jahren einen Ruf als selbstironischer und zugleich tiefgründiger Sänger und Songwriter erspielt. In R.E.M.’s Michael Stipe hatte er seit ein paar Jahren einen prominenten Fürsprecher gefunden, der ihm den record deal verschafft hatte und der sein Debüt Little (1990) und nun das zweite Album West of Rome produzierte. War Little noch an einem Tag mit einfachsten Mitteln aufgenommen worden, so gab es für dieses Album nun Drums, Bass, mal ein Cello, mal eine Geige (wenn M. Stipe sie für nötig hielt…) und ein paar Tage mehr, an denen aufgenommen wurde. Wobei man bei diesem Musiker eigentlich nicht viel mehr brauchte, als ein Mikro und die Gitarre. Seine Lyrics sind legendär. Michael Stipe hatte ihm nach einem Konzert vom Fleck weg seine Hilfe angeboten, Chesnutt’s Texte und auch seine Songs und melodischen Einfälle kamen ohne Bekleidung aus, seine Stimme klang gebrochen, wie die eines Propheten, der sich über die Welt lustig machen durfte, dabei aber immer mitfühlen würde. Und er wusste mit diesem seltsamen Instrument umzugehen. Er war kein Blues- oder Soul-Sänger, sein Gesang war weder „schön“ noch „beeindruckend“ – aber selten hörte man eine Stimme, die so nah kam. West of Rome klingt – nach einer kurzen Phase des Staunens – als säße der Musiker neben dir. Man möge sich etwa „Panic Pure“ anhören. Den wunderbaren Gesang, die Geschichte, in der Chesnutt sich daran erinnerte, als kleines Kind eine Wunderkerze gehalten zu haben – mit einer Begeisterung, die völlig unschuldig war, die er so gerne wieder fühlen würde, die er gegen sein jetziges Leben mit all den Narben und Behinderungen eintauschen musste. Und all das ganz ohne Selbstmitleid, sparsam, und effektvoll in Szene gesetzt. Der Mann konnte mit wenigen Worten ganze Welten entstehen lassen. Ja – die Musik muss man sich erst erarbeiten. Aber ist es nicht genau das, was manche Platten wertvoll macht? Man konnte – wie man all diesen Beispielen sieht – auch 1991 Hoffnung haben für diese Art von Musik.

Und dann noch der Hinweis…

…es gibt wie so oft gesagt keine Stil-Grenzen. Und der Begriff Singer/Songwriter ist so schwammig, wie (fast) alle Genre-Bezeichnungen. Man könnte also auch sagen, dass Talk Talk’s ’91er Album Laughing Stock hier hin passt – denn es ist ein Album, das von einem Künstler bestimmt wird, der ein loses Kollektiv um sich schart, um seine Songs zu präsentieren. Oder da sind diese hinter einem Bandnamen versteckten Sänger und Songschreiber bei den Bats (= Robert Scott + Freunde), dem American Music Club (= Marc Eitzel), Nova Mob (= Grant Hart), Element of Crime… Aber all die kommen in anderen Zusammenhängen = Kapiteln vor. Aus Gründen, die ich mir dann ausdenken werde. Dieses Kapitel ist ja nur EIN Querschnitt von Vielen durch die Musik des Jahres 1991…