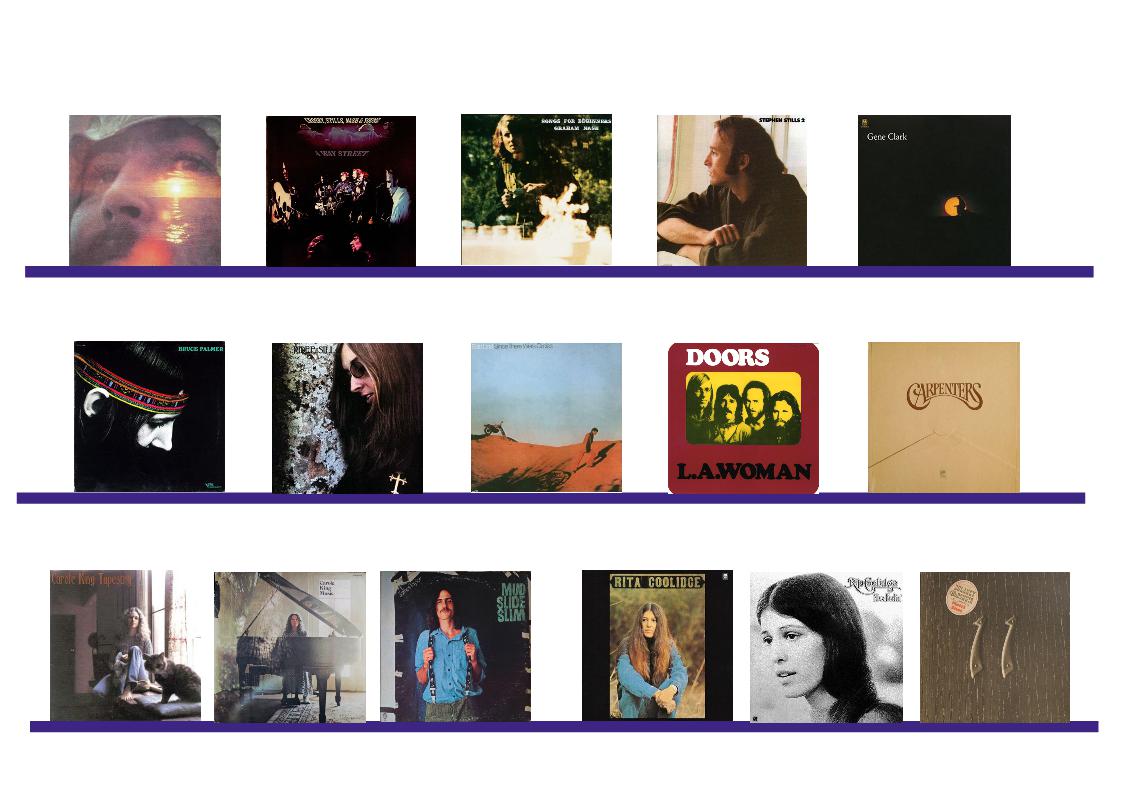

Nun, die macht 1971 ihr Meisterwerk Blue – welches für mich zu den besten Alben dieses Jahres zählt (mindestens… falls das jemanden interessiert…) und daher in „Das Wichtigste aus 1971“ behandelt wird. Aber es gibt noch einen riesigen Haufen weiterer Alben von Musikern jener Zeit und jener „Szene“, die äußerst hörenswert sind. Die hier unten versammelten Alben – die natürlich den örtlichen Bezug teilen – zeigen ein breites stilistische Spektrum der Musik aus dieser räumlich so kleinen Szene. Da sind diverse Singer/Songwriter neben besagter Joni Mitchell – namentlich David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash und Neil Young (der zufällig in diesem Jahr kein Solo-Album veröffentlicht), die jeweils hervorragende Alben machen, welche heute synonym für den Sound des Laurel Canyon stehen, und die zu viert ihr gemeinsames Star-Projekt mit einem sehr schönen Live-Album verabschieden. Da sind andere Songwriter/innen wie Carole King und Judee Sill, James Taylor und Gene Clark, da ist die als Background-Sängerin überall mitmischende Rita Coolidge mit zwei wunderbaren Solo-Alben, da sind weniger bekannten und teils nur am Rande der „Szene“ mitmischende Musiker wie Bob Lind, Ex Buffalo Springfield Bassist Bruce Palmer oder Jimmy Webb, da sind die Weltstars Doors und Carpenters auf zwei sich scheinbar gegenüberliegenden Seiten des Spektrums der „populären“ Musik – die aber beide im Laurel Canyon ‚rumhängen. Und man sieht – Musik dieser Art breitet sich aus, wie die Wellen eines Steines, der ins Wasser geworfen wurde. Was daraus wird? Ich habe es angedeutet: Hier findet man die Wurzeln des „Soft Rock“, des A(dult) O(riented) R(ock) – und so schrecklich das dann werden kann – hier haben wir es noch mit ungemein schöner, geschmackvoller, ernst gemeinter Musik zu tun. Heute in ihrer Bekenntnishaftigkeit etwas peinlich, im schon leicht weichgespülten Sound etwas ZU angenehm (manchmal, wirklich nur manchmal…) – aber hey! Die wilden Sechziger sind vorbei, es geht ins Private und manchmal auch in die ganz harten Drogen, die es dunkel werden lassen (siehe Judee Sill oder David Crosby). Manche Alben mögen ein paar Lesern hier fehl am Platze erscheinen (Doors zum Beispiel…?). Ich fand’s aber gut so. Und ich entscheide hier…

Joni Mitchell – Blue

(Reprise, 1971)

Wie gesagt: Ein so großartiges Album wie Blue gehört zwingend in den Kanon der zwölf wichtigsten Alben des Jahres ’71. Es ist eines der definitiven Statements seiner Zeit. Einer Zeit, in der sich viele der sog. Singer/ Songwriter nach dem Verlust der Illusionen der 60er auf’s Private konzentrieren, Innenschau betreiben, günstigenfalls mit einer gewissen Allgemeingültigkeit und musikalisch so befriedigend, dass die Musik ihren Wert behält. Blue hören und das Review im Hauptartikel lesen…

David Crosby

If I Could Only Remember My Name

(Atlantic, 02-1971)

danach oft für seine Alben fotografiert

In Englisch lassen sich manche komplexen Dinge oft sehr schön verkürzen. David Crosby’s erstes und lange Zeit einziges Solo-Album wird in einem Review mit folgenden Worten beschrieben: „One of the defining moments of hungover spirituality from the era“ … und Ja – David Crosby’s Drogenkonsum in jener Ära war legendär, dass er immer noch lebt (2020…), ist ein Wunder. Allein dass er zu Beginn der Siebziger immer noch dazu in der Lage war, aus dem Verlust von Illusionen und dem Absturz mit diversen psycho-aktiven Substanzen immer noch inspirierte Musik zu machen, kann verwundern – und lässt sein beträchtliches Talent erkennen. Tatsächlich zeigt das Solo-Debüt des Ex-Byrds und CSN&Y Kombattanten die Verlorenheit seiner Generation bis heute so deutlich, dass es wie ein in Bernstein gefangenes Insekt erscheint. If I Could Only Remember My Name ist – wie schon der Titel sagt – zerfahren, verträumt, müde, ominös bis tief-traurig, ein Sonnenuntergang, nach dem dunkle Nacht kommt. Crosby’s Stimme ist wie immer eine Wonne, er hat den gesamten Freundeskreis zu den Sessions versammelt, Joni Mitchell singt im Background, Nash and Young machen mit, Stephen Stills allerdings war anscheinend nicht willkommen, dafür alle wichtigen Mitglieder von The Grateful Dead – die zeitgleich American Beauty aufnahmen – und Jefferson Airplane, deren Paul Kantner die bei den Sessions versammelte Truppe kurzerhand Planet Earth Rock and Roll Orchestra nannte. Manche der Songs scheinen nur Skizzen mit ein paar wunderbaren Details zu sein (der engelsgleiche Choral von „Orleans“, das A-cappella-Ende von „I’d Swear There Was Somebody Here“), andere, wie das Western Epos „Cowboy Movie“, sind voll ausgearbeitet. Bei „Tamalpais High (At About 3)“ fehlen Crosby die Worte und er singt „di-du-di-du-di“ – und es ist gut so. Manches mag hingeworfen klingen, aber irgendwie scheint Crosby gewusst zu haben, was er wollte. Hier passt jeder Vokal-Beitrag, jeder Gitarren-Ton, um ein Album zu machen, das den Absturz in schönsten Farben dokumentiert. Schade, aber eben auch passend, dass David Crosby dann erst einmal für Jahre komplett versumpfte. Er überlebte immerhin.

Crosby, Stills, Nash & Young

4 Way Street

(Atlantic, 04-1971)

DIE Supergroup der Laurel Canyon Szene. Crosby, Stills, Nash & Young hatten im Vorjahr auf Deja Vu ihre vier unterschiedlichen Charaktere im Studio in scheinbar perfekten Einklang gebracht. Wobei auch Deja Vu ein Konglomerat von Aussagen der vier Künstler ist- Aber dieses eine Mal schienen sie miteinander auszukommen – obwohl insbesondere Young und Stills seit Buffalo Springfield-Tagen nicht die besten Freunde waren. Aber Ende Juli 1970 war nach diversen Live-Auftritten (unter anderem in Woodstock) Schluss. Das Live Album 4 Way Street wurde vom ausgleichenden Faktor des Quartetts – von Graham Nash – aus den Aufnahmen dreier Konzerte im Juni und Juli 1970 zusammengestellt. Atlantic, die Plattenfirma der drei Band-Gründer Crosby, Stills und Nash wollte natürlich die Kuh melken, solange sie Milch versprach. 4 Way Street wäre also so gesehen Resteverwertung. Die hier beschriebenen ’71er Solo-Alben der drei Buchstaben CSN sind zweifellos auch in diesem Sinne geplant gewesen – aber nicht jeder Profit-Gedanke führt zu schlechten Produkten, und die Tourneen und Auftritte der vier Musiker müssen spannend gewesen sein, auch wenn sie deutlich bewiesen, dass hier Charakter-Köpfe mit unterschiedlichen künstlerischen Vorstellungen und Ansätzen nebeneinander arbeiteten. Immerhin unterstützten die vier sich live gegenseitig. Das Songmaterial als Quartett war beschränkt, aber jeder hier hatte genug eigene Songs, die er jeweils als Haupt-Person zur Aufführung bringen durfte und sollte – mit Unterstützung von enorm kompetenten Musikern und insbesondere Stimmen. Wobei man die Beiträge des Drummers (Johnny Barbata) und Bassisten (Calvin Samuels) nicht ungenannt bleiben lassen sollte. Aufgeteilt ist 4 Way Street in ein Akustik- und ein Electric-Set, Besonders gelungen auf der Akustik-LP: Crosby’s Byrds-Outtake „Triad“, Stills‘ „49 Bye-Byes“ und Young’s „Cowgirl in the Sand“. Auf der elektrisch verstärkten LP werden – ganz 70er-mäßig – die Gitarre losgelassen. Dass Neil Young dafür sein „Southern Man“ auf 13 Minuten dehnte, Stills sein „Carry On“ auf dieselbe Länge ausdehnte, finde ich ganz lustig. Sogar in der Gewichtung ihrer Tracks und Soli scheinen die beiden Streithähne einander partout keine Minute Vorsprung gegönnt zu haben. 4-Way Street ist KEIN Best Of mit Applaus, es ist eine Zurschaustellung dessen, was möglich ist, wenn vier fähige Individualisten sich zusammenraufen – und sofort wieder audseinander laufen. Immerhin fängt es Stephen Stills, Graham Nash und David Crosby im Moment ihrer Blüte ein. Neil Young blühte – wie man weiss – um Dekaden länger.

Graham Nash

Songs for Beginners

(Atlantic, 05-1971)

Und so ging es dann weiter: Nicht einmal einen Monat nach 4-Way Street kam mit Songs for Beginners das erste Solo-Album des Ex Hollies und britischen Singer/Songwriters Graham Nash. Das zweite Solo Album eines der Protagonisten der Laurel Canyon Supergroup Crosby, Stills, Nash & Young im Jahr ihrer Auflösung. Und bei diesem zurückhaltenden Briten hätte man wohl nicht unbedingt mit einem veritablen Meisterwerk gerechnet. Dass die Gästeliste illuster war, kam nicht unerwartet: David Crosby, Jerry Garcia, Phil Lesh, der britische Kollege Dave Mason, David Lindley, Rita Coolidge, und Neil Young (warum auch immer unter dem Pseudonym Joe Yankee…) veredelten die Songs. Nash startet schon mit „Military Madness“ im eindeutigen Anti-Kriegs Modus, stellt hier noch einmal das von 4-Way Street bekannte „Chicago“ vor, das sich voller Empörung gegen die Urteilssprüche eines extrem rechten Richters gegen einige Vietnam Protest Aktivisten wendet: Im Vorjahr waren die sog. „Chicago Seven“ zu Haft- und Geldstrafen verurteilt worden, weil sie angeblich zum Aufruhr aufgestachelt hatten (’72 wurden die Urteile aufgehoben…). Nur gerecht, dass Nash diesen Track als Single auskoppelte und damit Platz 35 der Billboard Top Ten erreichte. Das Album versammelt alle Stärken von Graham Nash: Seinen Sinn für gut konstruierte Pop-Songs, eine gewisse britische Coolness und politischen Aktivismus, der anderen Musikern im Laurel Canyon verloren gegangen war. Manches hört sich an, wie gelungene Outtakes aus einem McCartney Album (der „Simple Song“ mit David Lindley’s Geige etwa). Dass er auch das Ende seiner Bezieheung mit Joni Mitchell behandelt, kann man ganz sicher verzeihen – insbesondere wenn dabei Tracks wie der „Sleep Song“ heraus kommen. Songs for Beginners ist britische Popmusik mit starken US-Farben. Und es ist voller gelungener Songs. Ein gelungener Solo-Einstand, dem aber nur noch ’73 mit Wild Tales etwas beinahe gleichwertiges folgte. Graham Nash brauchte Partner.

Stephen Stills

Stephen Stills 2

(Atlantic, 06-1971)

Na ja, Stephen Arthur Stills erstes Album aus dem Vorjahr bot eine Versammlung von Stars und war so voller gut geschriebener Songs, dass eine Verbesserung unmöglich schien. Und in der Tat gilt Stephen Stills 2 als die schwächere Fortsetzung, als zweitrangiger Nachfolger. Jeder andere Musiker wäre froh, wenn er EINEN Track wie „Change Partners“ oder das muskulöse „Sugar Babe“ hätte – oder das großartige, spartanische „Know You Got To Run“, oder „Marianne“, den Should’ve Been Hit mit Falsett-Gesang, oder das Dylan-hafte „Word Game“ oder „Bluebird Revisited“, die neue Version des brillianten Buffalo Springfield Klassikers „Bluebird“. Kurz: Stills konnte in diesen Tagen immer noch mit dem Pfund seines Songwritings wuchern, und er war immer noch ein beeindruckender Sänger mit seiner grellen, gepressten Stimme. Dazu ist auch hier die Gästeliste beeindruckend: Eric Clapton macht wieder mit, David Crosby hilft auch mal mit Harmony-Gesang, mit Nils Lofgren hat er einen aufstrebenden Star an der Gitarre und an der Steel dabei – namechecking ist hier Angeberei…. und würde ja nur vom guten Album ablenken. Kritiker sahen Stephen Stills 2 als Rückschritt – ich habe den Eindruck, da waren einige dabei, die dem Un-Sympathen einen ‚reinwürgen wollten und sich das Album nicht angehört haben. Er bedient alle Varianten, fährt bei „Open Secret“ die Memphis Horns auf, nutzt die ganze Range seiner Stimme – er ist immer noch in Form. Ganz lustig, dass er 1972 mit dem Projekt und Album Manassas noch einmal ganz groß herauskommt. Ich denke, zwischen Stephen Stills 1 und Manassas gab es – wenn überhaupt – höchstens eine kleine Qualitäts-Senke. Man sollte sich …2 auf jeden Fall anhören, wenn man die Musik dieser Szene/Zeit/Clique kennenlernen will. Es lohnt.

Und was macht Neil Young?

..der nimmt zwischen Januar und September ’71 mit einigen Country Musikern (den Stray Gators) sein viertes Solo Album Harvest auf. Aber – vielleicht, um nicht mit den Kollegen zu konkurrieren, die allesamt bei Atlantic unter Vertrag sind – Warner veröffentlicht das Album erst im Februar ’72.

Gene Clark

(White Light)

(A&M, 1971)

Tja. Gene Clark war definitiv einer der Musiker, die sich im Laurel Canyon ‚rumtrieben. Mit dem notorischen David Crosby war er bei den Byrds gewesen, teilte mit ihm die Liebe zu Waffen und Drogen – und mit Gram Parsons teilte er Talent und Einfluss auf die Art von „Country-Musik“, die ein wichtiger Bestandteil des typischen Sounds der Musik aus dem Laurel Canyon war/ist. Diverse Aussagen deuten allerdings darauf hin, dass Clark sich gerade vor und zu den Aufnahmen zu seinem zweiten echten Solo-Album (… ich zähle seine Dillard-Clark Projekt also nicht dazu…) erst einmal von den Sauf- und Kiff-Kumpanen aus Hollywood fernhielt. Die Songs zu White Light schrieb Clark in Mendocino, erster Begleiter und Produzent war der Native American Jesse Ed Davis – da schon ein namhafter Gitarrist bei Taj Mahal. Der brachte noch Drummer Gary Mallaber von seinem Arbeitgeber mit und holte den Bassisten Chris Ethridge von den Flying Burrito Brothers zu den ersten Aufnahmen in LA. Dort setzten die Vier sich erst einmal zusammen und spielten auf wunderbar trockener akustischer Basis die neuen Songs ein. Clark war in Top-Form. Dylan’s Bewunderung war ohne Zweifel berechtigt, seine Stimme war klar und ausdrucksvoll, die Songs auf diesem Album sind durch die Bank kostbares Kulturgut. Man mag sich vorstellen, wie sie mit den Byrds geklungen hätten – aber die sparsame Behandlung durch Davis tut ihnen – nach heutigen Maßstäben – nur gut. Und dass er sich porblemlos mit Gram Parsons messen konnte, kann jeder hören, der Ohren hat. Später wurden noch ein paar Piano- und Organ-Parts eingefügt, aber Songs wie „Where My Love Lies Asleep“, „The Virgin“ oder der Titelsong sind typisch Clark, auf der ihm eigenen Spur, die unerforschte Gegenden zwischen Country, Folk und Rock befährt. Er covert ganz passend „Tears of Rage“ von Dylan/The Band – den Kollegen, die mit ihm zeitgleich das neue Land erforscht hatten. In den US-Charts herrschte allerdings in dieser Zeit noch Ignoranz. Kaum jemand nahm dieses Meisterwerk wahr. Nur in Holland wurde White Light zum Hit (?). Die Expanded CD Version ist tatsächlich lohnend, weil hier noch ein paar weitere Preziosen von den Sessions ergänzt sind. Und der Mann hatte Songs…

Bruce Palmer

The Cycle is Complete

(Verve, 1971)

Ex-Buffalo Springfield Bassist und Neil Young-Kumpan Bruce Palmer war kurz auch als Bassist bei CSN&Y, aber seine Drogen-Probleme waren so massiv, dass sogar David Crosby ihn ablehnte. Als Kanadier mit diversen Drogen-Klagen war er in den USA eher unerwünscht, aber 1970 gelang es ihm, sich mit ein paar Musikern zusammen zu tun, um dieses eine Album aufzunehmen. Für The Cycle Is Complete holte er sich u.a. drei Ex-Kaleidoscope Mitglieder ins Studio, mit Richard Aplan einen Flötisten, der viel zu tun bekam – und ließ die ganze Truppe bekifft im Studio jammen. Ich finde weder, dass hier ein Songwriter zu Gange ist, noch singt Bruce Palmer auf diesem psychedelischen Kleinod – dafür ist beim viertelstündigen „Alpha – Omega – Apocalypse“ der spätere Funk-Papst Rick James für die Vocals zuständig, der eine Art wortlosen Scat-Gesang anstimmt. Dieses Album ist eine neue Facette im seltsamen Edelstein, den Alben wie Syd Barrett’s The Madcap Laughs und Skip Spence’s Oar bilden. Aber ich finde, dieses in der Sound Factory in Hollywood aufgenommene Album gibt – wie David Crosby’s If I Could… – auch den Geist der Szene im Laurel Canyon gut wieder. Man hört acht zugekifften Musikern dabei zu, wie sie ihre Ideen frei fliessen lassen. Dass das zu einer durchaus schönen Platte führt, die mitunter ein bisschen zu relaxed dahinfließt, ist einfach logisch. So sind Stream of consciousness Jams eben. Mir gefällt das abschließende „Calm Before the Storm“ mit seiner weltmüden Düsternis besonders. Ein Album mit vier sehr individuellen Tracks, die auf eigenartige Weise Folk, Jazz und Psychedelic Rock zusammenbringen. Dass Palmer so etwas nicht noch einmal schaffen würde, war irgendwie klar. Er machte danach noch mal hier und da mit, aber eigentlich endete seine Karriere mit diesem kommerziellen Flop, der heute – vermute ich – weit mehr Anerkennung finden würde…

Judee Sill

s/t

(Asylum, 1971)

Ja – Drogen in der Szene um den Laurel Canyon… oder eigentlich: Drogen in dieser Generation von Musikern. Ein weiteres trauriges Opfer davon würde 1979 Judee Sill werden. Und sie hatte bis ’71 schon Einiges hinter sich. Sie hatte als Kind Gewalt in der Familie erlebt, als Schülerin Tankstellen und Liquor Stores ausgeraubt, in der dann besuchten Besserungs-Anstalt Kirchenorgel und Bach (kennen)gelernt. ’66 geheiratet, sich mit ihrem Mann eine Heroin-Sucht zugelegt, die sie u.a. mit Prostitution finanzierte. Als dann aber ihr Bruder starb beschloss sie, Songwriterin zu werden. 1971 verliebte sie sich in J.D. Souther, einen texanischen Singer/Songwriter, der fest zur für ihren Drogen-Konsum bekannten Laurel Canyon Clique gehörte. Dass diese Liebe ungücklich endete, mag einem Schema folgen, aber immerhin kam ihre erste Single dabei heraus. Graham Nash produzierte „Jesus Was a Crossmaker“, David Crosby sang Background und Judee Sill bekam einen Plattenvertrag beim aufstrebenden Asylum Label und ihr Debüt war das erste Album auf dem Laurel Canyon All Star Label: Judee Sill wurde aus den Songs zusammengestellt, die sie in den Jahren bis dato geschrieben hatte. Sie selber war eine hervorragende Pianistin und Gitarristin und ihre Stimme straft das Leben Lügen, das sie bis dato hatte. Ihre Songs sind komplex, dabei aber von einer fragilen Schönheit, die Texte durchzogen von christlicher Symbolik. Die Arrangements stammen von ihr, die Orchestration vom Ehemann Bob Harris und Don Bagley, beides erfahrene Jazzer. Es mag gerecht sein, dass „Jesus Was a Crossmaker“ von diversen Kollegen gecovert wurde (Warren Zevon, Cass Elliot, The Hollies…) aber das Album war wohl Vielen zu komplex. Wie sie organisch Klassik, Pop, Jazz, Gospel und Country verbindet, ist bewundernswert. Es gibt etliche tolle Songs, die eine seltsam narkotische Ruhe ausstrahlen: „Ridge Rider“ mit glühender Steel und sanftem Orchester, die Miniatur „Lopin‘ Along Thru the Cosmos“ – verträumt und jazzy, es gibt keinen schwachen Song – und ich verstehe, was spätere Musiker wie Jim O’Rourke oder Andy Partridge von XTC an ihr fanden. So begann ihre Karriere hoffnungsvoll – drei Jahre später folgt auf dem gleichen Niveau Heart Food. Tragisch, dass es dann bergab ging.

Bob Lind

Since There Were Circles

(Capitol, 1971)

Ganz passend im Anschluss an das wunderbare Gene Clark Album nun meine Empfehlung eines Albums und eines Künstlers, der – zumal in Deutschland – wohl ziemlich obskur geblieben ist. Bob Lind war ein One Hit Wonder, hatte ’65 mit „Elusive Butterfly“ den ominösen Einen Hit, der ihn bis heute verfolgt. Er war danach nur noch als Komponist wirklich erfolgreich gewesen. Aber nachdem auch er den damals so leicht zugänglichen Drogen verfiel, galt er wegen seines erratischen Verhaltens bald als schwer vermittelbar. Also machte er für drei Jahre Pause, zog nach New Mexico und kam nun noch einmal zurück, um mit Doug Weston, dem früheren Besitzer des Troubadour-Club in LA ein neues Album aufzunehmen. Weshalb er in dieem Artikel landet? Bei den Aufnahmen zu Since There Were Circles war die LA-Connection dabei – namentlich Doug Dillard, Gene Clark, Bernie Leadon und das Wrecking Crew-Session-As Carol Kaye am Bass. Dass Lind ein hervorragender Songwriter war, dürfte klar werden, wenn man sieht, wen er alles versorgt hat: Glen Campbell, Aretha Franklin, Dolly Parton, Eric Clapton etc… sie alle haben seine Songs interpretiert. Auf Since There Were Circles bietet er nur noch selten den Baroque Pop seiner Mitt-Sechziger Periode. Höchstens „Anymore“ erinnert noch an „Elusive Butterfly“. Aber Lind konnte eben auch psychedelisch angehauchten Country: Man muss einen Track wie „Loser“ mit wundervoll glühender Steel Guitar unbedingt hören. Andere Tracks wie „Spilling Over“ erinnern an Folk a la Tim Buckley. Lind’s gedehnter Gesangsvortrag scheint noch in den Sechzigern verwurzelt, ist in Folk und Pop getaucht. Das Album scheint – auch für ’71 – aus der Zeit gefallen. Aber genau DAS war Bob Lind zu dieser Zeit ja auch. Since There Were Circles ist eigenartig – Und in seiner Vermischung aus 60ies Pop und warmem Country einzigartig.

Carole King

Tapestry

(Ode Rec., 1971)

ihrem Wohnzimmer aufgenommen

Ja – das Cover von Tapestry, dem dritten Album der zuvor nur als Sponglieferantin erfolgreichen Songwriterin Carole King wurde in ihrem Haus im Laurel Canyon aufgenommen. Carole King kam direkt aus der Brill-Building Sonschmiede, und hatte dort über Jahre mit ihrem Ehemann und Texter Gerry Goffin reihenweise Hits für Andere geschrieben. 1968 wurden die beiden geschieden, King ging nach LA, hatte mit The City kurz eine Band, scheute sich aber zunächst, live zu spielen. Nachdem sie die Band aufgelöst hatte, war ihr für ihr erstes Solo-Album Writer immerhin schon Respekt gezollt worden. Mit Tapestry ging es dann richtig los. Sie war mit James Taylor und Joni Mitchell befreundet, kannte durch The City den hervorrgenden Gitarristen Danny Kortchmar und hatte natürlich sowieso einiges an Reputation als Komponistin. Und da war es vor allem James Taylor, der sie ermutigte ihre eigenen Songs auch selber einzuspielen. Er bediente auf Tapestry die Akustik-Gitarre, sang Background und teilte mit ihr Studio und Musiker, als er zur geleichen Zeit wie sie sein Mud Slide Slim and the Blue Horizon aufnahm. Tapestry wurde zu einer dieser Platten, auf die sich fast Alle einigen können. Es blieb monatelang in den Charts und wurde tatsächlich über 10 Millionen mal verkauft. „Eigentlich“ist Tapestry nicht einmal besonders aufregend, Carole King’s Stimme ist warm und unprätentiös, ihre Songs bewegen sich irgendwo zwischen Folk und durchdachtem Mainstream-Pop – und sind damit ein weiterer Aspekte des Laurel Canyon-Sound, der bald etwas langweilig werden würde. Aber diese Songs! „I Feel the Earth Move“ ist der archetypische Ausdruckstanz-Schlager bei Abschlussfesten feministischer Töpferworkshops – und ein toller Song. „You’ve Got a Friend“ ist Philantropie in Songform und kommt ohne jeden Kitsch aus. „Where You Lead“ wurde spätestens als Titelmelodie für die TV-Serie Gilmore Girls zum Klassiker, und ist so angenehm, wie der im Text besungene alte Freund. Tapestry ist ein Dokument selbstbewussten Könnens, es mag manchen Mist beeinflusst haben, aber in seiner geschmackvollen Konzentration auf den „Song“ als Kunstwerk ist es einfach unschlagbar.

Carole King

Carole King Music

(Ode Rec., 1971)

Man sagt ja, das Eisen muss geschmiedet werden, solange es heiß ist: Nun – Carole King hatte auf jeden Fall genug Rohmaterial = Songs – und sie war offenbar auf den Geschmack gekommen. Noch im Dezember kam Music auf den Markt und schoss sofort in den Charts nach oben. 1,3 Millionen Alben in der ersten Woche. Das reicht. Dass Music danach nicht die Fabel-Zahlen von Tapestry erreichte, hat mehr mit Übesättigung als mit mangelnder Qualität zu tun. Das Personal war das Gleiche, produziert hatte wieder Lou Adler – einer der fleißigsten Produzenten seiner Zeit – und auch James Taylor machte wieder mit. Dass mit dem sehr souligen „Brother, Brother“ einer ihrer schönsten Songs direkt am Anfang steht, dass aber danach kein weiterer Mega-Hit folgt, mag Music etwas schwächer wirken lassen. Aber ihre Songs sind auch hier durchdacht, klug getextet, geschmackvoll und ohne unnötigen Ballast arrangiert. „Sweet Season“ ist einfach schön, „It’s Going To Take Some Time“ wurde von den Carpenters zum Hit gemacht… und das ist ein gutes Stichwort: Carole King’s zwei 71er Alben passen wunderbar neben das so leicht erscheinende, aber tiefgründige Easy Listening der Carpenters. Carole King wurzelt nur ein bisschen tiefer im Folk, ihre Musik vebindet den Laurel Canyon mit Manhattan – und das ist nicht das Schelchteste. Musikerinnnen wie Alanis Morrisette gäbe es ohne Carole King nicht und ich empfehle genau diese beiden Alben. Aber mehr brauche ich nicht von ihr…

James Taylor

Mud Slide Slim and the Blue Horizon

(Warner Bros., 1971)

Ich finde es ja immer ganz lustig, mal nachzuschauen, wie alt die Musiker zur Zeit ihrer Meisterwerke sind: Carole King war 1970 schon 28 Jahre alt, ihr Freund und Kollege James Taylor aber war erst 23 Jahre alt, als er mit Mud Slide Slim and the Blue Horizon sein zweites wirklich gelungenes Album veröffentlichte. Und dieses Album ist fast genauso typisch Laurel Canyon wie Sweet Baby James aus dem Vorjahr. Wie zuvor beschrieben nahmen Taylor und King zur gleichen Zeit auf und liehen sich gegenseitig die Begleiter. Joni Mitchell – zu der Zeit seine Freundin – singt auch hier im Background, Gitarrist Danny Kortchmar macht genauso mit, wie Drum-As Russ Kunkel. Und Taylor coverte Carole’s „You’ve Got a Friend“ ER hatte den Single-Hit mit diesem Song, Mud Slide Slim… blieb in den Charts hinter Tapestry, aber erfolgreich genug war Taylor auf jeden Fall. Wobei seine eigenen Songs von den meisten Kritikern wegen ihrer (durchaus Laurel Canyon-typischen) Selbst-Bezogenheit verspottet wurden. Taylor gilt als das Urbild des sich-um-sich-selbst-drehenden Künstlers. Er ist immer ein bisschen depressiv, immer mit dem eigenen Unglück befasst. Das kam nicht von ungefähr. Er gehört zur Generation der Desillusionierten, hatte selber genug mit Depressionen zu tun, tauchte diese aber nicht in kalte Pracht, sondern in die Laurel Canyon-typische Folk, Soul und Country-Melange. Seine nasale Stimme ist nicht jedermanns Geschmack, aber das Album hat einen dunklen Sog, dem man durchaus erliegen kann. Mud Slide Slim… kann allerdings auch einfach so vorbei fließen – dann ist es nur angenehm und ein bisschen langweilig. Aber wer sucht, findet die Untiefen. Taylor hatte auf Sweet Baby James die besseren Songs dürftiger verkleidet. Hier gibt es mehr Lametta, aber mit „Love Has Brought Me Around“, Mud Slide Slim“, „Hey Mister“ und dem „Highway Song“ und natürlich dem Hit von Carole King genug… Spaß? DAS Wort passt hier eher nicht. Und ich sage auch hier: Die beiden ersten Alben reichen. Danach kam nichts bedetendes mehr.

Delaney & Bonnie and Friends

Motel Shots

(Atco, 1971)

Spätestens seit ihrem formidablen Live Album On Tour, bei dem sie der Superstar Eric Clapton begleitet hatte, wurden Delaney und Bonnie Bramlett bei ihren Aufnahme-Sessions anscheinende gerne von äußerst namhaften Gästen besucht. Nach besagtem On Tour Album war der damalige Cast zwar auseinander gelaufen, um Stars wie George Harrison, Clapton Solo und den Stones bei ihren neuen Alben zu helfen, aber man traf sich dann doch immer wieder gerne bei dem Bramlett’s. So war letztes Jahr schon To Bonnie From Delaney entstanden, so wurde auch Motel Shots mit edelsten Begleitern aufgenommen. Die ganze Clique hatte schließlich Joe Cocker’s Mad Dogs And Englishmen Tour überstanden, und so ist auf diesem Album tatsächlich auch Joe Cocker dabei, Leon Russell, Rita Coolidge, Drummer Jim Keltner undsoweiter. Der Titel des Albums bezeichnet die lockeren Sessions, die so manche Band nach einem Konzert im Motel improvisiert – und so ist das Material hier zum größten Teil rein akustisch – und man könnte Motel Shots als erstes echtes „Unplugged“ Album bezeichnen. Diese lockere Atmosphäre tut manchem Song hier gut, kann aber auch in beliebige Spielerei ausarten. Schön ist hier zum Beispiel der Country von „Never Ending Song of Love“, bei „Going Down the Road, Feeling Bad“ klingen sie wie eine Art Gospel-Grateful Dead, der 20er Jahre Robert Johnson Blues „Come On In My Kitchen“ wird von Leon Russell’s Piano angetrieben. Es wird lustig improvisiert, was mit den Gitarren von Clarence White, Dave Mason und Duane Allman irgendwie nahe liegt. Manchmal wird es ZU locker, da scheint dann der Alkohol und andere Genussmittel der Konzentration geschadet zu haben. Aber schön ist das Album schon. Nicht ihr bestes, aber ihr lockerstes Album.

Rita Coolidge

s/t

(A&M, 1971)

siehe Carol King

Wer die Besetzungslisten der Alben hier mal gelesen hat, der wird immer wieder auf den Namen Rita Coolidge als Backing-Sängerin gestoßen sein. Die Tochter eines Cherokee Indianers und Baptisten-Predigers und einer halb-schottischen, halb-cherokee Mutter hatte von Kind an mit ihren beiden Schwestern im Kirchen-Chor gesungen, sie hatte Delaney & Bonnie begleitet, war bei Joe Cocker’s Mad Dogs & Englishmen Tour dabei gewesen, hatte dort Leon Russell kennengelernt, der ihr weitere Studio-Jobs vermittelte. Im Laurel Canyon verliebten sich Stephen Stills UND Graham Nash gleichzeitig in die junge Frau, sie aber war zuletzt mit Kris Kristoffersen zusammen. Soviel zum Gossip… Reden wir über ihr erstes Album: Nach ihrer Mad Dogs Tour bekam sie einen Vertrag bei A&M und mit David Anderle einen fähigen Produzenten. Und wenn man dann die Liste der Musiker auf Rita Coolidge liest, mag man erkennen, wie groß ihre Reputation war. Da ist quasi Jeder dabei, der im Laurel Canyon Rang und Namen hat: Stills, Nash, Ry Cooder, Clarence White, Chris Ethridge, Leon Russell und dessen Partner Marc Benno, Booker T. Jones (der mit Rita’s Schwester Priscilla verheiratet war), Jim Keltner, Spooner Oldham… wieder Namen, Namen. Und die Tracks ihres Debüt’s? Alles äußerst klug und geschmackvoll gewählte Fremdkompositionen: Van Morrison’s „Crazy Love“, der Albert King Klassiker „Born Under a Bad Sign“, „The Happy Song“ von Otis Redding. Auch da wird klar – Rita Coolidge war auf der Blue-Eyed Soul Schiene neben Dusty Springfield unterwegs. Und mit ihrer leicht heiseren, kühlen Stimme war sie dem Material vollauf gewachsen. Das Album hat Vieles, was man im Laurel Canyon in dieser Zeit findet – es ist laid back, geschmackvoll, mit einem Fuß in Country, und noch mit der Kraft und Begeisterung eingespielt, die Laurel Canyon-Alben der frühen Siebzigern auszeichnet. Der Erfolg blieb allerdings auch hier erst einmal mager, ein zweites Album musste her…

Rita Coolidge

Nice Feelin‘

(A&M, 1971)

Für Nice Feelin‘ wurde die Atlantic-Hausband aus Miami, die Dixie Flyers, herbeigekarrt, die hatte gerade mit Aretha Franklin aufgenommen. Dazu machte Leon Russell’s Gitarrist Marc Benno wieder mit und schrieb auch zwei Songs. Coolidge coverte Graham Nash’s „Better Days“ auf’s Feinste, Neil Young’s „Journey Through The Past“, „Only You Know And I Know“ vom Laurel Canyon Dauergast Dave Mason und sogar Dylan mit „Most Likely You’ll Go Your Way“ – und wieder kann die Auflistung nicht beschreiben, wie klar, kühl und zugleich gefühlvoll all diese Tracks von ihr nach Hause geholt wurden. Bei beiden Alben ist es faszinierend, wie sehr Rita Coolidge sich die Vorlagen zu Eigen macht. Das ist perfekter Country Soul von einer echten Delta Lady. Dennoch war der Erfolg noch gering. Erst ’77 hatte sie mit dem Mainstream von Anytime… Anywhere einen Riesen-Erfolg – und ’83 sang sie dann den James Bond Titelsong. Schön für sie – ich bevorzuge diese beiden Alben.

The Doors

L.A. Woman

(Elektra, 1971)

Ja, die Doors… Eigentlich kommen die in jedem Artikel über den Laurel Canyon vor, weil sie Alle – natürlich auch Jim Morrison – ebanda wohnten, feierten, sich inspirieren ließen und einfach als Personen dazu gehörten. Andererseits war die Musik der Doors nie vergleichbar mit der von Mitchell, Crosby, Taylor oder gar den Eagles – DER Quntessenz dessen, was man so unter „Laurel Canyon“ versteht. Die Doors kannten keinen Country-Rock und Folk war höchstens in Spurenelementen bei ihnen zu finden. Aber inzwischen hatten sie ihren charakteristischen Sound um Ray Manzarek’s Orgel und Robby Krieger’s Gitarre mit Blues geerdet. Schon Morrison Hotel aus dem Vorjahr war eine Blues-Platte, L.A. Woman betonte den Einfluss noch einmal, hatte aber tatsächlich die (noch) besseren Songs. Die vor der LP ausgekoppelte Single „Love Her Madly“ ist ein Klassiker auf kraftvollem Blues-Fundament. „L’America“ mit seltsamen Lyrics und seinem Marsch-Rhythmus mag an die alten Doors erinnern, noch weiter von der reinen Blues-Lehre entfernt ist das sehr schöne „Hyacinth House“ mit verschlüsselten Lyrics, die sich wohl auf „The End“ beziehen. Highlights sind die langen Tracks „L.A. Woman“ und natürlich der Album-Closer „Riders on the Storm“. Sehr schön, wie mit reduzierten Mitteln und einem simplen Riff diese gespenstische Atmosphäre geschaffen wird. Durchgehend toll ist Jim Morrison’s Gesangsleistung auf diesem Album. Er zieht alle Register, bellt, röhrt, rezitiert, schimpft und singt auch mal einfach schön. Dass diese Ikone der Hippie Zeit sich hier noch einmal als „Sänger“ – und nicht nur als Dichter – präsentierte, machte es vielleicht um so tragischer, dass er am 3. Juli ’71 mit nur 27 Jahren unter unbekannten Umständen in einer Badewanne in einem Pariser Hotel ertrank. Dieser Sohn eines hochdekorierten US-Marine Admirals war schon vor seinem Tod eine Ikone der Subkultur, er war zu diesem Zeitpunkt in großer Form, auch wenn nicht sicher ist, ob er mit den Doors weiter gemacht hätte. Es gibt zwar ein weiteres Album der Doors in ’71 (Other Voices) – aber das ist schlicht nicht erwähnenswert.

Carpenters

s/t

(A&M, 1971)

Es dürfte nach den Doors und neben einigen anderen Alben hier irritieren – aber die beiden Vollblut Musiker Karen und Richard Carpenter waren seinerzeit auch Bestandteil der Musik-Szene in LA, und auch wenn ihnen nach dem Vorjahres-Hit-Album Close to You nicht viel Zeit blieb, um mit Joni, David, James oder Carole ‚rumzuhängen, kannte man sich. Die Hippie- Wurzeln der Beiden waren allerdings eher schwach ausgeprägt, was an der Klasse ihrer so ungemein leicht klingenden Musik nichts ändert. Das hat inzwischen auch die Sub-Kultur anerkannt. Die Arrangements ihrer Songs sind so frisch wie ein Sonntag-Morgen, Karen Carpenter’s Stimme ist so sanft, so distinguiert, dass man sie zunächst immer „angenehm und nett“ findet. Und dass sich unter dieser Leichtigkeit eine bodenlose Tiefe verbirgt, bemerkt man erst beim dritten oder vierten Hören. Carpenters ist das erste von zwei wirklich unverzichtbaren Alben dieses eher als Singles-Act bekannten Duo’s. Auch hier strahlen drei Singles hell, die es 1971 in die Top 10 schafften: „For All We Know“, „Rainy Days and Mondays“ und „Superstar“ (übrigens geschrieben von Leon Russell und Bonnie Bramlett…) wurden zu veritablen Hits und das Album brachte ihnen einen Grammy ein. Eingespielt in den A&M Studio’s mit der „Wrecking Crew“ – den Musikern die u.a. auch die Beach Boys bedient haben – von Richard Carpenter arrangiert, von Jack Daugherty produziert (der aber eigentlich alles von Richard machen ließ), ist hier Alles formuliert, was dieses Duo in den nächsten Jahren ausmachen würde. Das meint auch die Gestaltung eines kompletten Album s als Song-Kollektion, bei dem die Singles zwar wohl gewählt sind, bei dem aber das restliche Material nicht schlechter ist. „Let Me Be the One“ wäre als Single auch erfolgreich gewesen, das „Bacharach/David Medley“ mag eine Art Leistungsschau sein, aber Karen kann eben alles singen und von flott zu melancholisch wechseln, als wäre das Nichts. Ein sehr ästhetisches Vergnügen, das nicht direkt den „Geist“ des Laurel Canyon atmet, aber dennoch in diesem Umfeld entstand.

Die zehn Besten? Typischsten? Gibt es das?

Zum Abschluss die unvermeidliche Aufzählung und Empfehlung der 10 Laurel Canyon-Alben, die das wiedergeben, was die Musik dieses Ortes ausmacht. Mit der Anmerkung, dass im Laurel Canyon natürlich auch Zappa, die Monkees, oder die Doors oder die Carpenters inspiriert wurden/gefeiert haben/den Sound mit-geprägt haben – aber IMO NICHT „typisch“ sind. Ich benenne hier also die LC-Alben, die den von Folk, Country und Pop geprägten Sound haben, den man (heute) mit dieser Zeit und Gegend in LA verbindet. Und Ja – da kann jeder seine eigene Liste machen, ich könnte diese Liste auch in fünf Minuten anders aussehen lassen. Allein schon weil ich ich mich hier und jetzt auf je ein Album pro Protagonist beschränke:

The Mama’s and the Papa’s – If You Can Believe Your Eyes and Ears – (1966) – so fing es (auch) an. Hippies im LC…

The Byrds – Younger Than Yesterday – (1967) – Folk und Pop und Country. Eine der ganz starken Wurzeln des LC-Sound.

Judy Collins – Who Knows Where the Time Goes – (1968) – Folk und Country und die erste der vielen Frauen, die den LC geprägt haben.

Crosby, Stills, Nash & Young – Deja Vu (1970) – Die vier Musketiere des LC, dieses eine Mal Alle für Einen. Songwriter galore.

James Taylor – Sweet Baby James – (1970) – Heul-Doch Musik. Typisch LC. Tolle Songs

Joni Mitchell – Blue (1971) – Noch tollere Songs. Die Königin des LC.

Carole King – Tapestry – (1971) – Befindlichkeits-Pop so gut wie es geht…

Judee Sill – Heart Food – (1973) – einer dieser Klassiker aus dem LC, der viel zu unbekannt ist.

Jackson Browne – Late for the Sky (1974) – Der schönste Junge aus dem LC mit seinem schönsten Album. Da noch ein toller Songwriter.

Eagles – Hotel California – (1976) – Gipfel und Abgesang der Szene. Und nur eines von mindestens drei tollen LC-Alben der Eagles.