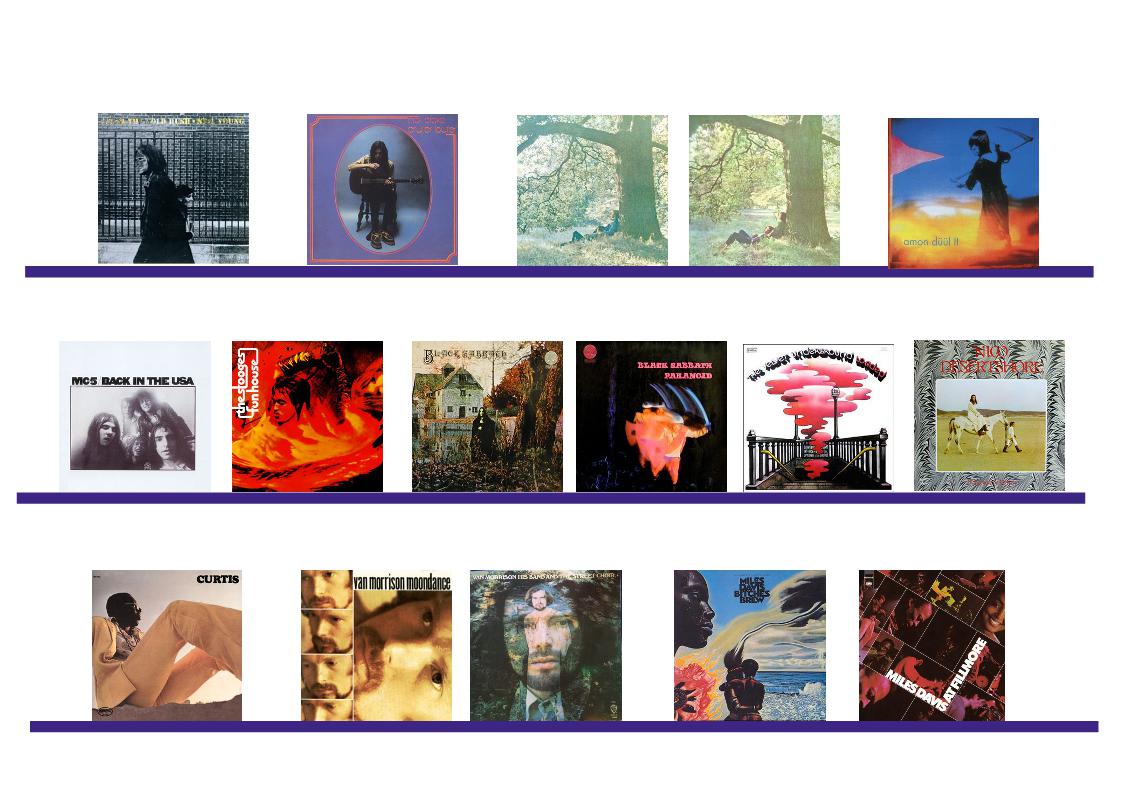

Derweil geht Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Soldatenmahnmal in Warschau in die Knie, was von großer symbolischer Bedeutung für den Entspannungsprozess zwischen Ost und West ist. Die beiden Machtblöcke versuchen so etwas wie ein friedliches Miteinander hinzukriegen. In Vancouver wird – u.a. von Joni Mitchell – ein Benefizkonzert für eine Anti-Atomtest Kampagne namens Greenpeace gespielt. Daraus entwickelt sich im kommenden Jahr die gleichnamige Organisation. Die 70er beginnen mit der Trennung der Beatles, nachdem diese ihr letztes Album veröffentlicht haben. Mit Jimi Hendrix und Janis Joplin sterben zwei Kultfiguren der Rockmusik der 60er Jahre. John Frusciante und Zack De La Rocha werden geboren, in Düsseldorf gründet sich die Band Kraftwerk. Zunächst sind es aber noch die Helden der 60er, die das musikalische Geschehen bestimmen. Neil Young arbeitet nun mit Macht an seiner Solo-Karriere, britischer Folk-Rock steht immer noch in seiner Blüte, Progressiver Rock mit ellenlangen Suiten und instrumentalen Meisterleistungen hat einige Höhepunkte, aber auch Proto-Punk von den Stooges oder MC 5 entsteht, im Velvet Underground blühen dunkle Rosen und Heavy Metal-Vorläufer wie Black Sabbath und Deep Purple starten durch. Soul gewinnt ein immer größeres weißeres Publikum, Miles Davis fusioniert Jazz mit Rockmusik, etliche bald etablierte Singer/Songwriter tauchen auf der Szene auf, und The Who veröffentlichen eines der besten Live Alben der Rockgeschichte. Viele Bands sind so produktiv, dass sie in diesem reichhaltigen Jahr zwei Alben veröffentlichen – und mir fällt die Auswahl der zwölf wichtigsten Alben des Jahres wieder sehr schwer, weil es so viele Klassiker gibt (Black Sabbath, Soft Machine, CSN&Y…). Tatsächlich ist die Masse an interessanten Alben speziell 1970 enorm. Größer als sie in den 90ern sein wird. Immerhin keine Gnade vor meinen Ohren, dafür aber großen Erfolg in den Charts dieses Jahres finden z.B. die Soft Rocker Bread, die Partridge Family, die Jackson Five, oder der Soundtrack zum Film Woodstock, der immerhin ganz ok ist…

https://music.apple.com/de/playlist/der-grosse-rockhaus-1970/pl.u-oZylD6eCR7y8N5z

Neil Young

After The Goldrush

(Reprise, 1970)

Nach seinem zweiten, sehr erfolgreichen Solo-Ausritt Everybody Knows This Is Nowhere hatte Neil Young sich kurzzeitig nochmals mit seinen seinen alten Laurel Canyon Kumpels Crosby, Stills und Nash zusammengetan und auf Deja Vu eine Rückbesinnung von Rrrrock auf Folk und Country angedeutet. Für sein drittes Solo-Album After The Gold Rush wollte er anscheinend noch tiefer nach diesen Wurzeln graben. Zwar holte er den Gitarristen Nils Lofgren von Grin zu den Aufnahmen – einen ausgewiesenen Rocker – aber er ließ ihn meist Klavier spielen und mit „Southern Man“ gibt es auch nur einen einzigen echten Rock Song: Der war als Attacke auf reaktionäre Rednecks gedacht und angetrieben von Neil Youngs energischem Gitarrenspiel eine Reprise zur vorherigen LP. Der Rest der Aufnahmen jedoch, wie zum Beipiel „Only Love Can Break Your Heart“, ist Country-Folk, gerne mit düsteren Texten, aber dabei auch voller trotzigem Optimismus. Mit den für Young so typischen simplen Melodien, die dennoch immer so einzigartig sind, mit einem wundervollen Bläsersatz beim Titelsong, mit Dramatik bei „Don’t Let it Bring You Down“, das schon mal im Voraus „Old Man“ vom kommenden Harvest zitiert. Dazu coverte Young erfolgreich den Country Klassiker „Oh Lonesom Me“ von Don Gibson und legte mit dieser LP einen weiteren Markstein zu seiner durchstartenden Solo-Karriere. Es ist eine seiner Wichtigsten, wenn auch noch nicht seine beste LP in den Siebzigern.

Nick Drake

Bryter Layter

(Island, 1970)

Wie alle drei von Nick Drake zu Lebzeiten aufgenommenen Alben verkaufte sich sein Zweites – Bryter Layter – zunächst so gut wie garnicht, aber wie seine beiden anderen Alben ist auch dieses inzwischen fester Bestandteil im Kanon der Klassiker des britischen Folk-Rock – oder eigentlich… der Populären Musik. Bryter Layter mag von machen als Drakes schwächstes Album eingeschätzt werden, aber erstens ist es MEIN Lieblingsalbum von Drake und dann: Was heißt „schwach“ bei drei Meisterwerken? Es ist die LP, die am besten durcharrangiert ist, wieder unter der Ägide von Produzent Joe Boyd, wieder mit den fantastischen Streicherarrangements vom Schulfreund Robert Kirby, wieder mit einer Gruppe exzellenter Begleit-Musiker von Fairport Convetion und Pentangle. Es gibt im Gegensatz zum Debüt mehr Streicher, manchmal entsteht eine jazzige Atmosphäre, es ist ein Album, das mich in seiner Stimmung ein wenig an Van Morrison’s Astral Weeks erinnert, aber Drake’s Persönlichkeit ist natürlich noch weit introvertierter und seine Musik hermetischer. John Cale veredelt mit Piano und Celeste das wunderschöne „Northern Sky“, es gibt ein paar geschmackvoll eingestreute Instrumentals und der meiner Meinung nach beste Song ist „Hazy Jane II“ mit Richard Thompsons Gitarre. Das Album ist – um es einfach zu sagen – zurecht ein Klassiker, der später hunderte von Musikern beeinflusst hat. Man mag Drake’s Art Songs zu schreiben bei Belle and Sebastian genauso wiederfinden wie bei manchen Folkies der 00er Jahre. Zuletzt aber ist es immer explizit Drake. Ganz Nebenbei: Das Cover wurde später von der japanischen Drone-Band Boris auf deren 2003er Album Akuma no Uta zitiert

John Lennon/Plastic Ono Band

s/t

(Apple, 1970)

Wenige LP’s in der Rock-Geschichte sind so persönlich und so kompromisslos in der Offenlegung der Gefühle und Gedanken des Künstlers – und dadurch auch inhaltlich so schwierig, wie dieses Album. Dabei ist Plastic Ono Band mitnichten ungenießbar! Aber John Lennon hatte mit Yoko Ono zusammen vor den Aufnahmen eine Urschrei-Therapie bei seinem Arzt und „Guru“ Arthur Janov gemacht, und damit hatte ihn nun anscheinend das Bedürfnis überkommen, sich offen über all die Dinge zu äußern, die ihn belasteten: Als da wäre: Seine Ehe, der Tod seiner Mutter, seinen Ruhm, seine Fans, seine Idole und natürlich seine ehemalige Band. (Eine Offenlegung von Gefühlen, die – ganz nebenbei – doch sehr „70er“ ist). Und so kompromisslos und offen, wie er die Themen wählte, wählte er auch ohne jede Zurückhaltung und Rücksichtnahme auf Stilistik oder Vergangenheit die musikalische Sprache, die ihm gerade dazu passend erschien: Harte Rock’n’Roller, spartanische Folksongs, sanfte Piano-Balladen, all diese Themen in Songs in denen er sich nur von seiner Frau, Klaus Voorman, Billy Preston und Ringo Starr am Schlagzeug begleiten ließ. Die Tatsache, dass Bombast-Produzent Phil Spector im Hintergrund wirkte, ist fast überhaupt nicht erkennbar. Wenige Musiker zuvor oder nachher haben in Songtiteln und -texten ihre Seele so offengelegt wie John Lennon es hier tat. Titel wie „Mother“, „Isolation“, „God“ oder „Working Class Hero“ waren Selbstentäußerung galore, aber eben auch Pop-Songs von großer Musikalität und Kraft. Es ist gerade die Diskrepanz zwischen den extrem persönlichen und schmerzhaften Themen und der Schönheit der Songs, die diese LP zu einer so einzigartigen Platte machen – einer Platte, die zwar seltsam naiv ist, die aber wegen der Klasse des Materials – gepaart mit ihrer Ehrlichkeit – zeitlos geblieben ist.

Yoko Ono/Plastic Ono Band

s/t

(Apple, 1970

….und jetzt – das Zwillingsalbum, das man weit weniger kennt, aber wegen des fast identischen Covermotives damals sicherlich des öfteren unfreiwillig gekauft haben wird. Man beachte also: Bei Yoko Ono/ Plastic Ono Band lehnt sich Lennon an den Baum, Yoko lehnt an ihn, der Baum ist besser zu sehen. Das dazu. Dass Yoko Ono der Grund für die Trennung der Beatles gewesen sein soll, ist die eine (inzwischen wenigstens ein bisschen revidierte) Meinung – die aber ihre musikalische Karriere in dieser oder jener Weise behindert haben mag. Dass diese japanische Experimental-Künstlerin sich an Lennon’s Erfolg und Bekanntheit „angezeckt“ haben soll, ist die andere, noch dummere Behauptung unverbesserlicher (Beatles-) Nostalgiker. Dieses Album hat neben dem fast gleichen Cover auch fast das gleiche Personal, ABER – das Ergebnis ist typisch Ono. Zum Einen wurden die Songs teils schon vorher eingespielt, der Großteil der sechs langen Tracks aber dann bei den Sessions zu Lennon’s Album fertiggestellt. Meist sind es minimalistische Improvisationen ohne Overdubs – Phil Spector spielte hier also keine Rolle, aber auch Yoko Ono befasste sich mit den Ergebnissen ihrer gemeinsamen Urschrei-Therapie und mit ihrem Leben mit Lennon. Und auch sie ist auf eine fast unangenehme Weise offen, wenn sie etwa bei „Greenfield Morning I Pushed an Empty Baby Carriage All Over the City“ zwei vorangegangene Fehlgeburten thematisiert. Aber Yoko Ono war – im Gegensatz zu John Lennon – ja auch nie Popmusikerin. Dieses Album hat weit mehr mit Noise, mit Kunst, mit Experiment zu tun als Lennons erstes Solowerk. Sie macht keine „Rockmusik“, sie benutzt hier nur zufällig das Instrumentarium, Ihr Gesang ist improvisiert, die Texte (oft nur ein Wort und Geräusche) sind es ebenso. Sie machte ein künstlerisches Statement – sicher auch als Ehefrau und gleichberechtigte Partnerin Lennon’s – das Leute wie Björk und Diamanda Galas beeinflusst bzw beeindruckt haben dürfte. Sie machte ein Album mit experimenteller Musik, das via geliehener Berühmtheit an viele Ohren kam, zunächst wohl nur wenig Anerkennung erhielt – aber auch heute noch abenteuerlich klingt.

Amon Düül II

Yeti

(Liberty, 1970)

Das zweite Album von Amon Düül II ist wohl eines der archetypischsten Krautrockalben, das je gemacht wurde – und es ist eines der ersten (Nach Can’s Monster Movie aus dem Vorjahr), das auch international bei Magazinen wie dem Rolling Stone in Person von Lester Bangs großen Eindruck hinterließ. Der nannte Amon Düül II „Germany’s great psyche-overload band“ – und in der Tat sind vom Cover bis zum letzten Ton dieses Doppelalbums alle Stärken dieser Band versammelt – mit Allem was diese Art der Rockmusik ausmacht. Die Band hatte zunächst als wildes Kollektiv unter dem Namen Amon Düül dilettiert, dann aber hatte sich aus dem Haufen die musikalisch kompetentere Formation Amon Düül II herauskristallisiert, die freilich immer noch haariger, heavier, psychedelischer, womöglich auch bekiffter schien, als der Rest der aufstrebenden Krautrock-Riege. Sie wirkten gewiss weniger akademisch vorgebildet als Can, dafür aber deutlicher anti-faschistisch und revolutionär, weil immer noch in ihrer Kommune verwurzelt. Nach ihrem famosen Debüt Phallus Dei hatten sie es fertig gebracht, ihre Plattenfirma zu einem Doppel-Album zu überreden – bei dem natürlich die komplette Kommune mitwirken wollte. Und so wurde dann zumindest das halbe Album live im Studio improvisiert. Die erste LP enthält noch strukturiertere „Rock“-Stücke, das 13 minütige „Soap Shop Rock“ gemahnt an King Crimson, die folgenden Stücke sind allesamt kürzer, „Archangels Thunderbird“ ist düsterer Rock, irgendwo zwischen Black Sabbath und King Crimson, mit großartigen Vocals von Renate Knaup, „Cerberus“ wiederum ist fast Kräuter-Wald-und-Wiesen-Folk. Die zweite Hälfte von Yeti ist dann der „improvisierte“ Teil. Er besteht aus drei Stücken, die fast so etwas wie ein eigenes Sub-Genre begründet haben: Improvisationen und Jams die den ausufernden Space Rock solcher Bands wie der Japaner Acid Mothers Temple und all ihrer Vorläufer stark beeinflusst habe dürfte. Diese drei Improvisationen, insbesondere „Sandoz in the Rain“ sind mit das Beste, was Amon Düül II je zustande bringen sollten. In England war dieses Album u.a auch dank DJ John Peel sehr bald der heiße Scheiß. Die Anerkennung in Deutschland ließ – durchaus aufgrund der Herkunft der Band – einige Zeit auf sich warten. Tatsächlich bleiben Amon Düül bis heute in Deutschland eine Band, die von Vielen schief angesehen wird.

Van Morrison

Moondance

(Warner Bros., 1970)

Im Triumvirat Morrisons‘ bester LP’s ist Moondance … mal abzählen… die Nummer 3. Astral Weeks von 1969 war Meta-Musik, eher Expression als Blues, in Musik gefaßte Poesie, während meine persönlicher Favorit Veedon Fleece aus dem Jahre 1974 dann Introspektion und geistige Rückkehr nach Irland war. Moondance ist am ehesten das, was man als Blues- oder R&B-Album bezeichnen könnte – also in gewisser Weise die “normalste“ Platte unter diesen Dreien. Aber was heißt schon normal bei Van Morrison (in den Siebzigern). Er hatte keinen „Hit“ auf diesem Album, jedoch endlich eine kommerziell erfolgreiche Top 30 LP mit einigen Live-Höhepunkten für die kommenden Jahre. Zur Zeit der Aufnahmen Ende ’69 lebte Van Morrison mit seiner Frau in der Nähe von Woodstock, und eine gewisse Leichtigkeit schien in sein Leben eingekehrt zu sein – den Eindruck jedenfalls macht die Musik hier, obwohl Morrison laut Zeugenaussagen bei den Aufnahmesessions immer noch ein grantiger Perfektionist war – die „Expanded Edition“ dieses Klassikers beinhaltet etliche fast gleichwertige Versionen der einzelnen Songs, bei denen man sich fragt, was er da wohl wieder auszusetzen gehabt haben mag. Zumal er offenbar nicht sonderlich viele Songs zur Wahl gestellt hatte. Daher ist die in den 2010ern unvermeidliche Expanded Edition rausgeschmissenes Geld. Das Besondere an dem „normalen“ Album sind die schwebenden, gleitenden Songs, denen man Van’s nervenden Hang zum Perfektionismus wahrlich nicht anhört. Und da ist der natürliche Flow eines Albums, auf dem er regelrecht munter klingt. Er hatte etwas Neues gewagt, hatte seine Songs gekürzt, und etablierte sich mit diesem Album als größter weißer Soul-Musiker. Und er hatte wunderbare Songs wie den swingenden Titeltrack, den all time favorite „Caravan“ und die schönen „Glad Tidings“. Dazu kam natürliche eine famose Band und elaborierte Bläser-Arrangements. Und „Into the Mystic“ – der Höhepunkt der Platte – ist pure Magie.

Van Morrison

His Band and the Street Choir

(Warner Bros., 1970)

Aber dass Van Morrison eine wankelmütige Diva sein konnte, erfuhr der Interessierte noch im Herbst 1970. Nach der recht erfolgreichen Moondance-Tour ging er für ein paar Sessions in eine Kirche, nahm Material aus den Vorjahren, holte ein paar Musiker der vorherigen Sessions dazu – und beschloss, ein reines A Capella Album aufzunehmen. Daher der Titel His Band and the Street Choir. Man ging für die weiteren Aufnahmen nach New York, Van the Man hatte seinen Plan – aber der Meister war mit dem Endergebnis unzufrieden. Und man muss sagen – er hatte durchaus Recht. Zwar ist mit „Domino“ Van’s größter Hit auf dem Album, aber es gibt auch ein paar Ausfälle und der Sound und der wunderbare Flow von Moondance sind nicht vorhanden. Stattdessen gibt es Brüche und zu viel Background-Vocals. Zwar attestierten manche Kritiker His Band and the Street Choir eine gewisse „Leichtigkeit“, aber man kann auch Nervosität oder gar Hysterie dazu sagen. Ja – es gibt ein paar tolle Songs: Mit „I’ll Be Your Lover, Too“ ist sogar eine weitere mystische Ballade dabei, „Street Choir“ ist ähnlich gelungen und gegen Tracks wie „Sweet Jannie“ oder „Call Me Up in Dreamland“ kann man wenig sagen… ausser, dass man nicht unbedingt darauf zurück kommen wird. His Band and the Street Choir verblasst schlicht neben den Meisterwerken der Jahre zuvor. Und mit Veedon Fleece und Saint Domincs Preview würden bald bessere Alben folgen. Hier habe ich nur ein Album erwähnt, das im selben Jahr wie ein Klassiker erschien.

Curtis Mayfield

Curtis

(Curtom, 1970)

Hier nun eines dieser Alben, die als perfektes Beispiel für den Paradigmenwechsel im Soul der Siebziger stehen – eingesungen von einer Stimme, die sich in ihrer Ausdrucks-Stärke mit der Van Morrison’s oder Marvin Gaye’s messen kann. Curtis Mayfield hatte schon Jahre zuvor den Autoren-Soul begründet, als er für sich und seine Band – Die Impressions – lange vor seinem Solo Debüt die Songs selber schrieb und ab 1968 bei der eigenen Plattenfirma Curtom veröffentlichte. Songs, die eben nicht mehr nur die altbekannten „Mann liebt Frau-Thematik“ auf diese oder jene Weise abhandelten, sondern sich explizit mit den Rechten und Pflichten seiner schwarzen Brüder und Schwestern befassten. Als der Vorsänger der Bürgerrechtsbewegung einmal auf seine Verdienste zurückblickte, rührte ihn der Gedanke an die 60er zu Tränen: „…weil wir Soulmusiker die Welt veränderten und Grenzen überwanden. Dabei gewesen zu sein ist mehr als man verlangen kann.“ Dass er neben dem durchaus berechtigten Stolz auf seine gesellschaftliche Leistung mit Curtis auch einen musikalischen Meilenstein lieferte, an dem sich etliche Nachfolger orientieren sollten, ließ er bei dieser Aussage bescheiden Aussen vor. Auf diesem Album verließ er endgültig die reine Lehre des Soul und Pop und weitete seine stilistische Bandbreite mit Psychedelic und Funk aus – und blieb dabei so kommerziell wie nötig. Dass er mit seinem souligen Falsett ein großartiger Sänger war, macht nur einen Teil der Klasse von Curtis aus. Hauptargument für die Aussage, dass es das Sgt. Pepper … des Soul ist, sind Songs wie „Move on Up“ – mit perkussivem Feuerwerk, melodische brilliant und politisch eindeutig, oder die Hitsingle „(Don’t Worry) If There’s a Hell Below We’re All Going to Go“, oder „We the People Who Are Darker Than Blue“ mit Harfen und Orchester…. Man muß dieses Album hören, um die Geschichte des Soul nach den Sechzigern zu verstehen

The Stooges

Fun House

(Elektra, 1970)

Das Debüt der Stooges war noch von John Cale produziert worden, der zwar die wenig ehrfürchtige Haltung der Stooges zur Rockmusik teilen mochte, ihnen aber vielleicht einen etwas zu laschen Sound hatte angedeihen lassen. Bei Fun House war Don Galucci, der ehemalige Keyboarder der Kingsmen (…die mit dem Garagenklassiker „Louie Louie“) als Produzent engagiert worden – und machte es ganz richtig: Er ließ die Stooges so weit wie möglich live im Studio spielen. Die Band stürzte in dieser Zeit immer tiefer in einen Nebel aus Sex, Drugs and Rock’n’Roll, zwischen den Aufnahmen wurden exzessive Partys gefeiert – der Intensität der Songs tat das freilich noch keinen Abbruch – man war schließlich gerade mal knapp der Pubertät entwachsen. Gitarrist Ron Asheton haute minimalistische Gitarrenchords ‚raus und fundamentierte seinen späteren Ruf als Held aller Proto-Punk-Gitarristen. Die Rhythmussektion spielte kraftvoll und primitiv, der spätere Roxy Music Saxophonist Steve Mackay, der im Nebenstudio mit seiner Band arbeitete, verströmte Noise und Iggy Pop schrie wie ein gefangenes Tier. Songs wie „TV Eye“ oder der apokalyptische „L.A. Blues“ jedenfalls sind pure Energie. Hiernach versank die Band zwar erst einmal komplett im Drogensumpf, kehrte aber drei Jahre später in veränderter Form in apokalyptischer Raserei zurück. Fun House wurde – mehr noch als die beiden anderen Alben der Stooges – Vorbild für etliche Bands der Punk-Revolte. Ohne dieses Album, das übrigens logischerweise von den armen, desillusionierten Hippies vehement abgelehnt wurde, hätte es Jahre später Bands wie die Voidoids oder Black Flag etc. nicht gegeben.

MC 5

Back In The USA

(Atlantic, 1970)

Vorbilder des Punk, zum Zweiten: Nach Kick Out the Jams war Back in the USA eine ziemliche Überraschung (und für Manche auch eine Enttäuschung…). Die Motor City Five hatten auf dem Debüt die politische Agression der White Panther Bewegung mit dem Free-Form Spirit von Sun Ra und anderen Jazz Experimentalisten und mit gutem altem Detroit Thunder vereint, waren dann u.a. wegen Drogenbesitz von ihrem Label gedroppt worden und bei Atlantic gelandet. Und nun, auf ihrem Studiodebüt, wurden Lärm und Chaos komplett eingedampft. MC5 zeigten ihre „Roots“ als Garagen Band und spielte in gerade mal 28 Minuten ein paar Tunes ein, die bis auf die Knochen reduziert waren. Little Richards “Tutti Frutti“ als Opener und Chuck Berry’s „Back in the USA“ als letzter Song bilden den Rahmen und setzten die Duftmarken. „High School“ klang wie Wilson Pickett mit härteren Gitarren. Produzent Jon Landau – genau derjenige, der später Bruce Springsteen entdecken sollte – war großer Rock’n’Roll-Fan und auf seltsame Weise ist gerade seine von der Band mit getragene Rückbesinnung auf die reduziertere Musik der 50er abenteuerlicher, als jedes progressive Experiment es hätte werden können. Wobei ich darauf hinweisen will, dass die politisch klaren Aussagen von Kick Out the Jams nicht vergessen wurden: Auf „The American Ruse“ wird die US-Gesellschaft und ihre Vorstellung von Freiheit verspottet, „The Human Being Lawnmower“ ist eindeutiger Vietnam-Protest und „Teenage Lust“ beklagt die Prüderie der US-Girls und bietet als Lösung an, eine Rock’n’Roll Band zu gründen. Landau und die MC5 mögen es nicht geplant haben, aber sie schufen eine Blaupause für das, was frühstens fünf Jahre später Punk-Bands wie die Ramones weiter dachten. Back in the USA ist Rockmusik, die so reduziert ist, dass man sie meinetwegen auch Proto-Punk nennen darf.

Black Sabbath

s/t

(Vertigo, 1970)

Black Sabbath – das ist die Band, die den maximalen Einfluß auf den Heavy Metal der kommenden Dekaden haben wird. Sie waren 1969 als Jazzrock-Band unter dem Namen Earth in Birmingham entstanden, entwickelten bald aber einen eigenen Sound, indem sie den Heavy Blues Led Zeppelins seines Blues-Anteiles beraubten und dann einfach noch „heavier“ spielten. Den besonderen Titel als Ur-Väter des „true“ Heavy Metal aber haben sie sich dadurch verdient, dass sie ihre Musik mit dem Element „Horror“ – mit einer finsteren Theatralik verbanden. Ein junges Publikum war schnell überzeugt, aber die Kritiker spielten jahrelang nicht mit – was den Musikern allerdings herzlich egal gewesen sein dürfte. Das gleichnamige Debütalbum (mit gleichnamigem Song – auch eine „Tradition“ die sich im Metal bis heute hält…) hat schon viele der Trademarks, die die nächsten fünf Jahre nur noch leicht variiert wurden. Einen dumpfen, düsteren Sound, schwere Riffs, eine benebelte, halluzinatorische Atmosphäre und die erwähnten, von einem Horror-Kino neben dem Proberaum inspirierten Horror-Elemente. Der apokalyptische Titeltrack, der Klassiker „N.I.B.“ und „The Wizard“ zeigen, wie die Band mit Bildern schwarzer Magie kokettiert. Und natürlich war gerade sie gerade mit dieser Effekthascherei bei ihrem jugendlichen Publikum sehr erfolgreich…. und beeinflussten zukünftige Musiker-Generationen. Auf Black Sabbath wurden Heavy Metal und der Teufel einander bekannt gemacht.

Black Sabbath

Paranoid

(Vertigo, 1970)

…und was für das Debüt gilt, trifft auf das im selben Jahr aufgenommene Paranoid in noch höherem Maße zu: Der Sound war gefunden, jetzt kamen noch ein paar wirklich fantastische Riffs dazu, die Musik klang unendlich „evil“ – ganz klar auch wegen Ozzy Osbournes Gesang, seiner quengelnden Stimme, die späterhin von diversen Sängern nachgeahmt werden würde, die aber doch unerreicht bleibt. Dann ist da noch Tony Iommies Gitarrenspiel. Dessen abgehackten „Soli“ und das prägnante Rhytmusspiel unterlegten Songs, die für die Ewigkeit gemacht sind – und die mit dem sog. Doom-Metal ein ganzes Subgenre des Metal beeinflusst haben. Der Titelsong kam in England und den USA ohne jeglichen Radioeinsatz hoch in die Charts, ebenso das unsterbliche „Iron Man“ mit seinem unvergesslichen, verzerrten Refrain. „War Pigs“ und „Electric Funeral“ sind weitere Klassiker, und „Planet Caravan“ zeigt, dass auch ein langsames Akustikstück von tiefer Finsternis durchzogen sein kann. Man mag es als erste Metal-Ballade bezeichnen. Dass diese Art von Musik insbesondere wegen ihrer Koketterie mit dem „Bösen“ da noch als wenig ernst zu nehmende Scharade galt, hatte (und hat bis heute) eher Image- als Vernunftgründe

The Velvet Underground

Loaded

(Cotillon, 1970)

Und nach den Vorbildern des Punk kommen wir zu den Vorbildern des Post-Punk: Velvet Underground waren 1970 nur noch ein Gerippe, aber die Musik auf Loaded– ihrem vierten Album – ist immer noch visionär und überraschend. Als einziger Schwachpunkt werden von Zweiflern die Vocals von Doug Yule genannt. Lou Reed verließ die Band, bevor die Sessions beendet waren, und Yule mußte ein paar übrig gebliebene Lyrics einsingen. Anscheinend war Reed so vom Musik-Business angewidert, dass er einfach keine Lust mehr hatte, die Songs komplett fertig zu stellen, vielleicht hatte er auch den mangelnden Erfolg „seiner“ Band satt, zumal dem zuvor aufgenommenem Material die Veröffentlichung verweigert worden war (…das kam erst ’85 als VU ans Tageslicht) – aus welchem Grund auch immer – das Fehlen seiner weltmüden Stimme bei großen Songs wie „Who Loves the Sun“ und „New Age“ ist bedauerlich, gegen ihn klingt Yule’s little-boy-lost-Stimme schwach – aber jammern ist sinnlos, und man kann es auch so sehen, dass gerade diese weniger individuelle Stimme den Songs einen neuen Reiz verleiht. Zumal Loaded immerhin solch allmächtige Hymnen wie „Sweet Jane“, „Rock and Roll“, „Head Held High“ und besonders „Oh! Sweet Nuthin’“ hat. Die Ausführung dieser Songs mag konventioneller sein als auf den vorherigen Alben (Mo Tucker’s schlichtes Pulsieren vermisse ich besonders), aber die Subversivität von Velvet Underground läßt sich auch unter dem Deckmantel der Konvention nicht verbergen. Man bedenke: Der Niedergang der Ideale der Sixties hing wie eine Wolke über der Gesellschaft, und Velvet Underground machten ihr fröhlichstes Album: Rosa Wolken aus dem Untergrund eben. Wenn das nicht subversiv ist…

Nico

Desertshore

(Reprise, 1970)

Auf dem 69’er Album The Marble Index hatte die ehemalige Velvet Underground Chanteuse Nico schon einen ein bisschen „kargen“ Musikstil etabliert – aber dann kam ihr nächstes Album Desertshore – und klang noch seltsamer und leerer. Natürlich war schon Nico Päffgen’s Gesang befremdlich – dunkel, bewusst emotionslos, abgehackt – und durch den unverstellten deutschen Akzent noch fremder – aber genau das war eines der Geheimnisse ihrer Musik. Ihr Produzent und Ex-Velvet Underground Kreativ-Kopf John Cale jedenfalls wußte, wie Nico’s Musik zu arrangieren war. Dass mit Joe Boyd ein britischer Folk-Spezialist als Co-Producer zur Hilfe kam, mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, aber spätestens beim Brian Jones‘ gewidmeten Opener „Janitor of Lunacy“ mit Nico’s dröhnendem Harmonium und mittelalterlichem Flair wird das nachvollziehbar. Es gibt deutsche Texte auf diesem Album: „Mütterlein“ hat dunklen Begräbnis-Charakter , „Abschied“ klingt auch nicht gerade lebensfroh – ein anderer gespenstischer Song ist „Afraid“ mit den zum Ex-Model passenden Textzeilen „you are beautiful and you are alone“. Tatsache ist: Jeder einzelne acht der Songs von Desertshore vermag alleine zu bestehen, hier ist Nichts radiotauglich oder „catchy“, aber das soll und kann auch nicht zu Nico passen. Finstere Texte und die morbide Atmosphäre fordern den Hörer, die sparsame Instrumentierung betont die Kargheit des Materials – und dennoch ist das Album erstaunlich kurzweilig (wenn man das so ausdrücken will…). Desertshore nahm so einerseits vieles vorweg (Gothic, Free und Freak-Folk), blieb zugleich jedoch – vor Allem aufgrund des singulären Stils und Charakters der Person Nico – einzigartig.

Miles Davis

Bitches Brew

(Columbia, 1970)

Bitches Brew ist das Album, mit dem Miles Davis zum Einen seine Stellung als wichtigster Musiker des Jazz wieder gewann bzw. neu etablierte -und es ist ein Album, durch das er ein neues Publikum fand (… und nach dem manche Puristen sich natürlich angewidert abwandten – aber das ist dann auch besser so). Mit einer Mischung aus freiem Jazz, Rock-Improvisationen und seinem eigenen, in den Jahren zuvor entwickelten Sound begründete er ein eigenes Genre, den Jazz-Rock bzw. Fusion. Wobei – wenn man es genauer anhört – keines der sog. Fusion-Alben aus den folgenden Jahren wie Bitches Brew klingt. Teilweise mit drei Drummern, zwei Bassisten und drei Keyboardern sowie mit dem Sopransaxofon von Wayne Shorter und der virtuosen Gitarre des jungen John McLaughlin schuf er einen symphonischen Sound, über dem sein gedämpfter Trompetenton schwebte, wie Wolken über einem Hurricane. Zusätzlich nutzten Miles und Produzent Teo Macero das Studio auf radikal neue Art: Beim Titeltrack und beim Eröffnungsstück „Pharaoh’s Dance“ kamen innovative Sound- und Echo-Effekte, Tape Loops und Delays zum Einsatz. Auch dass Davis die Band auf Zuruf improvisieren liess, kann man insbesondere bei ruhigeren Passagen hören, wenn er Ansagen macht, oder den Rhythmus mit Fingeschnipsen vorgibt. So wurden die improvisierten Tracks in Teilen aufgenommen und erst am Ende zusammengesetzt – eine Technik, die Davis und Macero in den kommenden Jahren bei etlichen weiteren Live-und Studio-Alben praktizieren würden. Davis wollte für Bitches Brew nach eigener Aussage die session-artige Atmosphäre von Hendrix‘ Electric Ladyland nachempfinden, auf ein anderes Niveau heben – und damit etwas Eigenes und Neues schaffen… was ihm auf sensationelle Weise gelang. Die Doppel-LP wurde extrem erfolg- und einflußreich, und Miles Davis sollte für die kommenden Jahre einer der wichtigsten Grenzgänger zwischen Jazz und Rock bleiben. Man muss Bitches Brew als Doppel-Vinyl haben. Das Coverdesign von Mati Klarwein funktioniert nur in LP-Größe und es ist eines der ikonografischsten der Siebziger. Klarwein gestaltete danach u.a. Cover für Carlos Santana… Dass Bitches Brew sich bei den folgenden Live-Auftritten niederschlagen würden, war klar. Allein aus den folgenden Konzerten wurden fünf Live-Alben destilliert,auch wenn das Personal sich ständig änderte – und Alle sind hörenswert: Denn Live-Evil, In Concert: Live at Philharmonic Hall, Dark Magus, und Black Beauty: Live at the Fillmore West sind im Grunde Erweiterungen des Materials aus den Sessions zu Bitches Brew (und In a Silent Way). Schließlich baut ja jedes Jazz-Konzert auf Improvisation auf, und Teo Macero setzte das vorliegende Material wie erwähnt dann einfach im Studio neu zusammen.

Miles Davis

Miles Davis at Fillmore

(Columbia, 1970)

… und erstes Beispiel dafür ist dieses Album, das zwei Monate vor den Bitches Brew Sessions entstand: Bei den an vier Tagen im Juni ’70 aufeinander folgenden Konzerten zu …at Fillmore waren mit Chick Corea und Keith Jarrett zwei junge, bald namhafte Keyboarder an Bord, statt Wayne Shorter gab es Steve Grossman am Saxophon, und der für Bitches Brew so essenzielle Gitarrist John McLaughlin war auch noch nicht dabei. Aber das Ergebnis war nicht schlechter, ist nur etwas „schwieriger“ und schlicht unbekannter geblieben. Dave Holland und Jack DeJohnette legten mit Percussionisten Airto Moreira ein polyrhythmisches Fundament unter teils abgefahrene Improvisationen und insbesondere der für dieses Konzert engagierte Keyboarder Chick Corea würde nie mehr so durchdrehen. Man unterstellt Davis und Kollegen bei …At Fillmore dass er sich von der Musik von Stockhausen hat beeinflussen lassen – mag sein, dass vor Allem beim Editing der abstraktere Teil der Mitschnitte mit dem Gedanken an den deutschen Experimtal-Komponisten zusammengesetzt wurde. Letztlich ist das Ergebnis dadurch wohl eine kaum wiedererkennbare und für Jazz-Fremde schwer verdauliche Improvisation zum Studiomaterial der Bitches-Brew-Tage. Angenehmer“ soll das ähnlich zusammengebaute Live-Album Dark Magus sein – Aber so soll Jazz doch sein: herausfordernd.

Diese Auswahl…

Wie in der Einleitung erwähnt ist auch das Jahr 1970 wieder eines, in dem es wirklich bedeutende Alben vom Himmel regnet – und noch hat der Regen nicht nachgelassen. Ich belasse es aus dem schon zuvor erwähnten Grund der leichteren Konsumierbarkeit in diesem – wie in jedem anderen Jahr seit ’65- bei zwölf Künstlern mit ihren jeweiligen Alben (12 Monate/12 Künster, got it?). Und lege hier ein gewisses Gewicht auf die Alben rund um The Velvet Underground…und habe somit in einem solchen Jahr wie ’70 das Problem, dass einige mindestens genauso gelungene Alben hier nicht vertreten sind. Ich werde sie allerdings – wie in meinem Konzept vorgesehen – an anderer Stelle beschreiben/loben. Hier will ich aber dennoch kurz die Alben benennen, die ’70 in meinen Ohren zu einem musikalisch enorm reichen Jahr machten und die ich eigentlich auch in diesem „Haupt“-Artikel unterbringen könnte:

Michael Nesmith & the First National Band – Magnetic South und Loose Salute – Cosmic Country Rock in Perfektion, viel zu unbekannt

Grateful Dead – Workingman’s Dead und American Beauty – Perfektion. Die beiden besten Grateful Dead Alben

Alice Coltrane – Ptah, the El Daoud – Spiritual Jazz, spiritueller geht’s nicht

Van Der Graaf Generator – The Least We Can Do Is Wave To Each Other und H To He Who Am The Only One – Progressive Rock der besten Art

Savoy Brown – Raw Sienna – mein persönliches Lieblings-Blues-Rock Album

… und das war nur die Spitze eines Eisberges, auf dessen unterseeische Anteile ich dann an anderen Stellen eingehen muss. Andere würden gewiss ergänzen, neu wählen, sich über die mangelnden Geschmack beschweren – aber ich bin kein Anderer.