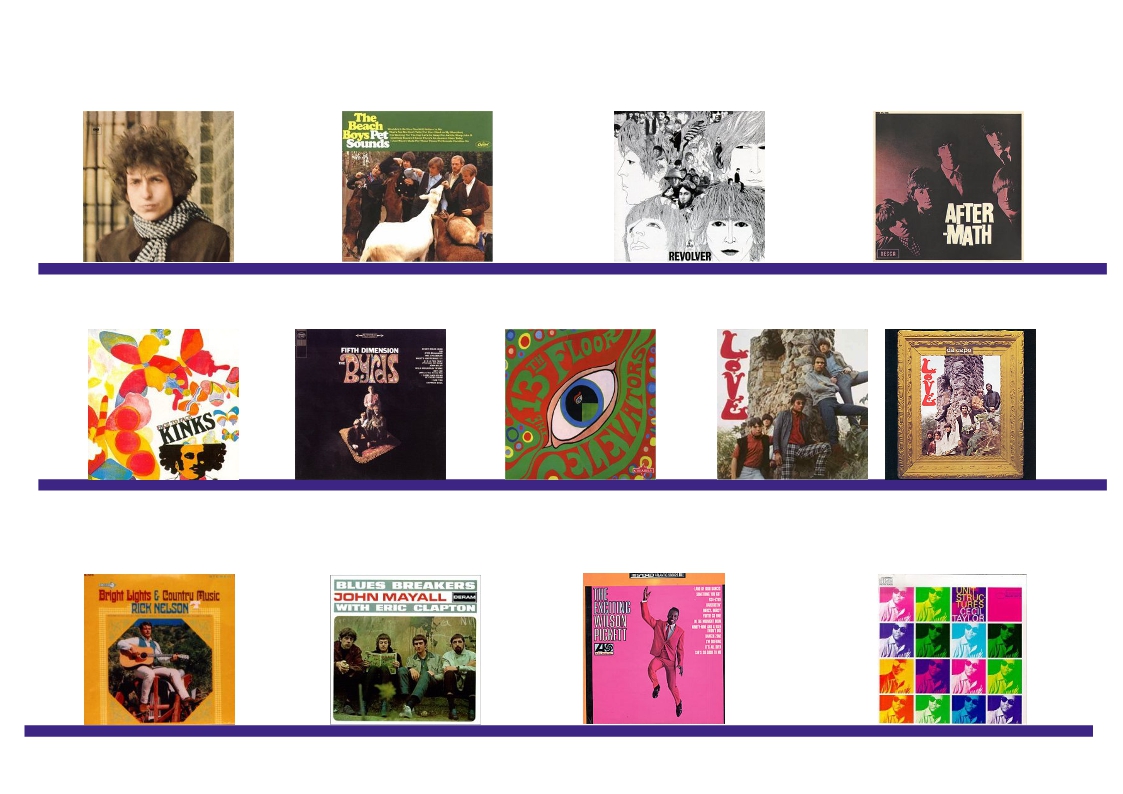

In Vietnam erhöht sich die Truppenstärke der US Streitkräfte im Verlaufe des Jahres auf 400.000 Mann, einen Erfolg in den Auseinandersetzungen mit dem kommunistischen Norden kann man durch mehr Soldaten allerdings nicht erzwingen. In Deutschland wird Willy Brand Vorsitzender der SPD. Gary Grice, später GZA (Wu-Tang Clan), Ben Folds und Jeff Buckley werden geboren und der Bluesmusiker Mississippi John Hurt stirbt. Die Beatles machen nach der Veröffentlichung von Revolver ihre letzte Tournee ehe sie sich komplett im Studio einschließen. Für Live Auftritte sind die meisten neuen Songs zu kompliziert. John Lennon behauptet in einem Interview die Beatles wären „more popular than Jesus“ und ruft damit in den USA heilige Empörung hervor. 1966 ist – in Ergänzung zu ’65 – DAS Jahr der LP-Klassiker der Sechziger, und es ist steht auch für den Zeitpunkt, an dem einige der wichtigsten musikalischen Entwicklungen der folgenden Jahrzehnte ihren Anfang nehmen. Zwischen April und August ’65 erschienen Schlag auf Schlag wichtige und wegweisende LP’s – wie die hier unten besprochenen Alben von Dylan (Blonde on Blonde), den Beach Boys (Pet Sounds), den Beatles (Revolver) und den Stones (Aftermath), – auf denen die führenden Köpfe der Popkultur einander die Inspirationen um die Ohren hauen. Es werden aber auch einige der ganz großen Soul-LP’s veröffentlicht – komplette Alben nun, nicht mehr nur Singles und etliche junge und wilde Bands aus den USA entdecken die psychedelische Musik und spielen „Garage Rock“; eine rohe Form von Rockmusik, die sich Mitte der Siebziger im Punk wiederfindet . Dafür dreht sich Jazz mit seiner Befreiung in eine Komplxität, die es schwierig macht, ihm zu folgen. Das letztjährige A Love Supreme war die Krone einer Welle die nun bricht. In der populären Musik hat in diesem Jahr der Longplayer gegenüber der Single erstmals die größere Bedeutung. Die Jahre zwischen ’65 und ’70 gehören fraglos zu den wichtigsten in der Rockmusik. Aber – auch ’66 finde ich Musik, die ich mit dem gnädigen Mantel des Vergessens überdecke: So etwa das patriotische Geheul des Staff Sergeant Barry Sadler, Barbara Streisand, die hier ihre Karriere beginnt, ist mir zuviel Musical und Neil Diamond zuviel Pomp…. über deren Musik mögen Andere ihrer Begeisterung Ausdruck verleihen – dafür gibt es 1966 aber auch genug obskures Zeug, das das Hinhören lohnt.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1966/pl.u-GgA5epRuZXEJG0N

Bob Dylan

Blonde On Blonde

(Columbia, 1966)

Die Jacke hat Dylan auch auf den beiden folgenden Album-Cover’s an…

Über dieses Album (…und die drei in diesem Artikel folgenden…) ist schon so viel geschrieben worden, dass ich annehme, dass ein weiteres Review nichts Erhellendes beitragen wird. Aber ein paar grundsätzliche Fakten will ich dennoch benennen – und ich will zeigen, wie wichtig diese vier Alben seinerzeit waren und bis heute sind. Dylan hatte 1966 auf Anraten seines Produzenten Bob Johnston beschlossen, seine nächste LP in Nashville aufzunehmen. Mit Produktionsbedingungen wie bei den beiden Vorgängern war er nicht mehr zufrieden, er wollte nicht nur neue Wege gehen, er brauchte auch ein anderes Umfeld. Die in Nashville ansässigen Musiker hatten solche Sessions zwar noch nie erlebt – Sessions, bei denen Dylan kaum mit den Musikern redetet, ihnen nur Skizzen zuwarf, die dann ausgearbeitet wurden – aber Dylan war mit dem Ergebnis so zufrieden, dass er die Aufnahmen als eine der ersten Doppel LP’s der Rockgeschichte veröffentlichen ließ. Und natürlich sorgte Blonde On Blonde bei Fans und Presse gleichermaßen sofort für Aufregung. Da war das epischen „Sad Eyed Lady Of The Lowlands“, das – für damalige Verhältnisse im „Pop“-Bereich ganz ungewohnt – eine ganze LP-Seite einnahm. Da war die organische Verquickung von Folk, Blues, Country und Rock zu einer ganz neuen Art von Songs – wie „I Want You“, „Just Like a Woman“ oder dem 7-minütige „Visions of Johanna“ – da waren harte Gitarrenriffs und sogar Bläserarrangements („Rainy Day Women 12 & 35“) und da waren vor Allem Dylan’s bizarre, wunderbare Lyrics. Für den war die Essenz von Blonde On Blonde allerdings der „thin wild mercury sound“ und die Spontaneität und Improvisationsfreude der Musiker. Er befand später selber, dass er nie besser geklungen habe – was stimmen mag – und er versuchte immer wieder, diese Magie neu zu erzeugen. Blonde on Blonde ist die Zusammenführung all der Teile – in musikalischer wie textlicher Hinsicht – die sich in den Monaten zuvor mit den Vorgänger-Alben Bringing it all Back Home und Highway 61 Revisited – angekündigt hatte. Welcher der drei Meilensteine den anderen überlegen ist, bleibt der persönlichen Vorliebe überlassen, bei mir ändert sich das von mal zu mal, Blonde on Blonde ist End- und zugleich Anfangspunkt einer der fruchtbarsten Phasen in der Rockgeschichte: Die Zahl derer, die sich hiervon beeinflussen ließen, ist Legion. Dylan allerdings hatte kurz nach Fertigstellung des Albums einen Motorradunfall und startete danach seine Karriere neu. Und ganz nebenbei steht Blonde on Blonde für die endgültige Etablierung des Albums als Format. Dieses Album ist Kulturgut und gehört in jeden Haushalt

The Beach Boys

Pet Sounds

(Capitol, 1966)

Auch dieses Album ist auf seine Art eine Blaupause für so Manches, was in den folgenden Jahrzehnten in der Rockmusik geschieht – wobei Pet Sounds interessanterweise auch immer wieder unmodern zu werden scheint – von der Zeit verschluckt wird, um dann wieder aufzutauchen. Dieser Geniestreich war in den Achtzigern etwa ja so was von unhip, um dann in den Neunzigern frenetisch abgefeiert zu werden. Inzwischen ist die Entstehungsgeschichte von Pet Sounds Legende. Beach Boys-Mastermind Brian Wilson hatte – des Tourens überdrüssig – die restlichen Beach Boys schon seit 1964 mit einem Ersatzmann (Bruce Johnston) in die weite Welt geschickt. Bei den beiden Vorgänger-Alben Today! und Summer Days (And Summer Nights) war er schon gesundheitlich angeschlagen gewesen. Nun komponierte und arrangierte das erratische Genie – unterbrochen von psychisch bedingten Schwächeanfällen – fast ganz für sich allein ein Album, das er als Antwort auf das von ihm verehrte Rubber Soul von den Beatles verstand. Als seine Boys von ihrer Tour zurück kamen, schüttelten sie erst einmal die Köpfe und waren mit den von Brian geforderten Gesangs-Spuren wahlweise überfordert oder nicht einverstanden. Immerhin – die Instrumental-Spuren waren da, das Studio stand bereit und es musste ein Album her. So wurde Pet Sounds etwas unwillig fertig gestellt und auf einen gleichfalls überforderten US-Markt geworfen. Tatsächlich war der kommerzielle Erfolg nicht so groß, wie von Brian erhofft. Nur in den UK-Charts gelangte Pet Sounds auf Platz 2 und wurde als „the most progressive pop album ever“ beworben. Brian machte sich unmittelbar daran, einen noch schöneren, noch ausgefeilteren Nachfolger zu erschaffen, und drei Monate später gab es seinen künstlerischen Zenith, die Single „Good Vibrations“ (Also Nicht! Auf Pet Sounds enthalten…), die nur Teil seines Groß-Werkes Smile sein sollte. Boys und Plattenfirma streikten, und so ist diese Symphonie im Mini-Format auf der Resteverwertung des verschollenen Meisterwerkes Smile – genannt Smiley Smile! – enthalten. Auf Pet Sounds findet sich immerhin Wilson’s schönstes Liebeslied „God Only Knows“ sowie etliche andere Wunderwerke, wie etwa das verträumte „Caroline, No“ oder der „Good Vibrations“-Vorläufer „Sloop John B.“ Die Texte zu Pet Sounds hatte Wilson übrigens mit dem Werbejingles Experten Tony Asher verfasst. Ihre Naivität verstärkt wohl den Punkt – wenn man so will – der Pet Sounds einzig vorzuwerfen ist: Diese Musik hat soviel Sex wie ein Kindergeburtstag – Anzüglichkeiten oder gesellschaftliche Revolt sind nicht existent – Pet Sounds ist pure, naive Schönheit. Und genau deswegen ist dieses Album – auch wenn es in der Rezeption immer wieder auf- und absteigt – in jeder Hinsicht einzigartig und unübertroffen.

The Beatles

Revolver

(Parlophone, 1966)

Bei den beiden nun folgenden Alben bin ich in meiner Begeisterung und somit meinem Glaube an ihre „Zeitlosigkeit“ etwas schwankend. Ganz einfach, weil sowohl die Beatles als auch die Stones (meiner Meinung nach) bessere Alben gemacht haben – die Stones später mit Sticky Fingers oder Let It Bleed etwa, die Beatles -für mich – mit Rubber Soul ein Jahr zuvor. Aber Revolver ist zweifellos das Album, auf dem die Beatles die Avantgarde umarmten. Und wenn man nachverhfolgt, in welch kurzer Zeit sie sich von einer – immerhin perekten – Beat-Kapelle zu einem Kunst-Projekt gewandelt hatten, kann man sie nur bewundern. Beachte: Please Please Me ist gerade mal zwei Jahre her! Sie waren als Pop-Stars natürlich im Epizentrum der Entwicklungen, sie hatten die Freuden des Drogen-Konsumes, die dazugehörigen Psychedelik-Trends, musikalische Revolten wie Dylan und nicht zuletzt die Beach Boys unmittelbar miterlebt – und sie wollten an all den rasanten Veränderungen teilhaben, selbsz wenn die Einigkeit in diesem Quartett nicht mehr so gewährleistet war: Man muss sich vor Augen halten: Die Jungs waren gerade mal knapp über Zwanzig Jahre alt. Da ist noch Nichts festgefügt, und neue Einflüsse sind nicht nur willkommen, sondern erforderlich. Aber hier kam dann noch das erforderliche Talent dazu. So sind die Tracks auf Revolver teilweise wirklich brilliant, von fast kühler Eleganz, die sanfte Unschuld von „Michelle“ wird von John Lennon gegen einen Song über seinen New Yorker Lieblings-Dealer („Dr. Robert“) getauscht. Inzwischen arbeitete man nicht mehr in dem Maße zusammen wie zuvor, jeder in der Band versuchte sich mit nur noch einem bisschen Unterstützung vom Kollegen an den Basics der Popmusik – und kam zu exzellenten Ergebnissen. Harrison hatte die indische Musik entdeckt und verinnerlicht – und bot mit „Love You To“ einen seiner besten Songs an, beim wunderschönen „Eleanor Rigby“ ersetzte Paul McCartney die Band durch ein Streich-Quartett, Harrison beschwerte sich mit dem (für Beatles-Verhältnisse) „harten“ Rock von „Taxman“ über das Steuersystem und für den limitierten Ringo Starr gab es das Kinderlied „Yellow Submarine“. Ich könnte jeden Song kurz beschreiben, aber am besten ist es, das Album komplett anzuhören – als Das, was es ist: Eine Song-Sammlung, bei der – mir! – ein bisschen der rote Faden fehlt, den ich beim Nachfolger Sgt. Peppers finde. Und natürlich muss der Closer „Tomorrow Never Knows“ erwähnt werden: Eines der ganz großen – weil so ungemein gut gelungenen – Studio-Experimente der Beatles, eine elektronische Versuchs-Anordnung in Songform, die Alles miteinander verbindet, was die Beatles ausmacht – und in die Zukunft katapultiert. So weit hinaus übrigens, dass sie selber Schwierigkeiten hatten, diesen Ort noch einmal zu finden. Revolver ist ein Sinnbild für die Innovationen dieser Zeit – und allein schon deshalb jede Lobeshymne wert

The Rolling Stones

Aftermath

(Decca, 1966)

Die Musik der Stones war nie im selben Sinne revolutionär wie die von Dylan. Und produktions-technisch waren ihre Alben nicht so innovativ wie die der Beach Boys oder der Beatles – aber die Stones waren diejenigen, die das Blues- bzw. Soul- und Rhythm & Blues-Erbe aus den USA besonders glaubwürdig nach Europa überführten, inzwischen ihr eigenes Gebräu daraus kochten und dafür auch noch die im Vergleich zur Konkurrenz besseren Songs schrieben. Und in genau dieser Hinsicht ist Aftermath das wichtigste Album ihrer formativen Jahre, denn ’65 emanzipierte sich das Songwriter-Team Jagger/Richards endgültig. Auf diesem vierten (In den USA sechsten…) Album stammten erstmals ALLE Songs aus ihrer Feder, hier nahmen sie bewußt und deutlich Einflüsse aufkommender Psychedelia – meinetwegen auch von Dylan – in ihre Musik auf. Zwar wurde es am Ende noch keine komplette LP voller gleichwertiger Songs, aber es gibt Highlights wie „Under My Thumb“ und „Stupid Girl“ – Songs mit einer Macho-Attitüde, wie man sie von den immer noch braven Beatles nicht zu hören bekam. Da ist aber auch die zärtliche Ballade „Lady Jane“ – mit fast mittlelalterlichem Arrangement, oder das Motown-angehauchte „Out Of Time“ und da ist natürlich mit „Paint It Black“ einer dieser dekaden-übergreifenden Stones-Klassiker. Noch war auch Brian Jones‘ Kreativität in voller Blüte, er setzte Dulcimer und Sitar zur Verfeinerung des Sounds ein und bewies ein letztes Mal vor seinem Drogenabsturz, wie wichtig er für die Band war. Als Abschluss kommt dann noch das inzwischen obligat über-lange „Goin‘ Home“, eine 11-minütige dramaturgische Meisterleistung und ein Beweis, dass sich Mick Jagger als Sänger vor Leuten wie Van Morrison damals nicht verstecken mußte. Es mag – wie oben gesagt – auch ein paar Schwachpunkte geben, aber es sind wenige. Aftermath ist eines der besten Alben der Stones in ihrer noch rohen Form als Rhythm and Blues Band und es ist – wie so vieles in diesen Tagen – zugleich End- und Startpunkt einer Entwicklung. Ab jetzt war auch für die Fans klar: Diese Band war mehr, als begabte Rhythm & Blues Kopisten. Den endgültigen Beweis dazu würden sie ein knappes Jahr später antreten.

Kinks

Face To Face

(Pye, 1966)

Keine Ahnung.

Neben den fraglos bedeutenden Veröffentlichungen der “major league player“ wird das erste „komplette“ Album der Kinks gerne vergessen. Liegt vielleicht daran, dass es so ur-britisch ist. Oder daran, dass es soundmäßig angestaubter wirkt als Pet Sounds oder Revolver etwa und per Definition nicht zeitlos ist wie Blonde on Blonde. Und Ray Davies gilt bis heute als Meister des Singles-Formates. Und so sind es auch auf Face to Face einzelne Songs wie „Sunny Afternoon“ oder „Dandy“, die im kollektiven Bewusstsein geblieben sind. Aber damit tut man dem Album als Ganzes unrecht – und Ray Davies sicher auch keinen Gefallen – denn der begann hier eindeutig das große Format als Komplettwerk zu nutzen – was dem allgemeinen Trend entsprach, und was die Kinks in dieser Zeit als Band auch fraglos zu meistern in der Lage waren. Sie ließen sich zwar noch ein letztes Mal von Shel Talmy produzieren, aber sie nahmen sich tatsächlich mehr als ein paar Wochen Zeit für die Produktion. Und Ray Davies hatte die Themen für ein komplettes Album. Seine Studien der britischen Mittelschicht, ihre halb ironische, halb liebevolle Beschreibung in Verbindung mit Songs, die vor jeder Konkurrenz bestehen können, macht Face to Face genauso zu einem der großen Alben der beginnenden Psychedelic-Ära, wie die wachsenden instrumentalen Fähigkeiten der Band. Sein Bruder Dave hatte offenbar gelernt, was einen guten Gitarristen ausmacht, Beim ironischen „Holiday in Waikiki“ erklingt eine Hawaii-Gitarre, das Album ist neben den beiden Hits voller gleichwertiger, aber unbekannterer Songs wie „Rosy Won’t You Please Come Home“, „Party Line,“ „Too Much on My Mind“, „Rainy Day in June“ und „Most Exclusive Residence for Sale“. Songs, die allesamt hörenswert sind – und die später zum Beispiel Bands wie Blur inspiriert haben dürften. Und die Face to Face tatsächlich meiner Meinung nach zur mindestens gleichwertigen Alternative zu Aftermath macht… ich wollte es nur mal sagen…

The Byrds

Fifth Dimension

(Columbia, 1966)

Jaja, die zweite Reihe der Bands, die den Ruck Richtung Innovation in der Rockmusik mitmachten: Die Byrds hatten dem Folk-Rock auf ihren ersten beiden LP’s im Vorjahr schon drei bis vier Dimensionen hinzugefügt. Aber auch sie waren zunächst eine Band, die über Singles definiert wurde. Und auch sie wollten nun erkennbar die LP als komplettes Paket nutzen. Auf Fifth Dimension jedenfalls gingen sie weiter als je zuvor. Zwar hatten sie noch nicht durchgehend befriedigendes Material beisammen, aber jetzt wurde der Sound der Byrds festgezurrt – ein Sound, der Folk, Pop, Psychedelic und Spuren von Country enthielt, und der durch Roger McGuinn’s 12-String-Gitarre einen bis heute distinktiven Charakter hat. So gibt es auf diesem ersten sinnigen Album der Band neben traditionellen Folk Songs wie dem schön ochestrierten „Wild Mountain Thyme“, neben dem Country Rocker „Mr. Spaceman“ auch psychedelische Höhenflüge wie „Eight Miles High“ – einen der größten Songs der 60er mit Anklängen an John Coltranes Love Supreme. Und da ist „I See You“ mit einem herrlich psychedelischen 12-String-Workout, da ist auch mit „What’s Happening?!?!“ der erste von David Crosby allein verfasste Song, noch etwas unbeholfen, aber seiner Zeit sehr sympathisch verhaftet, da ist aber leider auch eine weitere überflüssige Version von „Hey Joe“ (jede Band in den USA schien diesen Song 1966 spielen zu müssen). Dadurch und durch noch ein paar Ausreißer ist Fifth Dimension noch nicht der komplett fehlerloser Klassiker, wie die beiden folgenden Alben. Aber besser als die meisten Konkurrenten waren die Byrds Anno ’65 allemal. Aber sie würden bessere LP’s machen.

Love

s/t

(Elektra, 1966)

Hier folgen zwei Bands, die der „neuen“ Generation angehörten – die Debütalben hinlegten, die vor zwei Jahren wohl noch „unveröffentlichbar“ gewesen wären. Arthur Lee, Gitarrist und Sänger von Love, war eine der schillerndsten Figuren der Rock Musik der 60er Jahre. Er hatte Love Mitte der 60er zunächst unter dem Namen The Grass Roots gegründet, aber als eine andere Band unter diesem Namen eine LP veröffentlichte, änderte er den Namen in Love um und unterschrieb einen Vertrag beim aufstrebenden und für progressiverer Musik offenen Folk-Label Elektra – das sich mit ihm (und mit den Doors) jetzt im aufstrebenden Rock-Bereich positionieren wollte. Auf dem Debüt Love wird noch deutlich der Sound der Byrds mit dem der Stones verquickt, aber ein eigenes Profil war bei aller Begeisterung für die Idole auch zu erkennen. allein schon Arthur Lee’s charakteristische Stimme und sein exzellentes – nicht elektrisches, sondern meist akustisches – Gitarrenspiel sollten typisch werden. Neben einigen hervorragenden Songs wie einer lärmenden Version des Bacharach/ David Stücks „My Little Red Book“, dem düsteren „Signed D.C.“ oder dem von Bryan McLean – dem zweiten, ähnlich talentierten Songwriter in der Band – geschriebenen „Softly to Me“, sind auch auf diesem Debüt noch ein paar durchschnittliche Stücke zu hören, die das Album gegenüber den beiden legendären Nachfolgealben etwas abfallen lässt. Aber die Klasse der Band lässt sich schon erkennen und es ist ein Debüt, das den Charme einer gewissen Unschuld hat.

Love

Da Capo

(Elektra, 1967)

Und in der Tat kam dann noch im November ’66 der künstlerische Durchbruch: Da Capo, das zweite Album der Band, ist ein psychedelisches Meisterstück, fast schmerzhaft schön und melodiös, nun die perfekte Verbindung aus Byrds’schem Jangle und Stones-Härte. Man kann Songs wie ihren einzigen Hit – das fast punkige „Seven & Seven Is“ -auch heute noch hören und bewundern. Und auch das jazzige „Stephanie Knows Who“ und vor allem „She Comes in Colors“ gehören mit zum Besten, was die inzwischen oft romantisierte Zeit des Psychedelic Rock Mitte bis Ende der Sechziger zu bieten hat. Aber auch auf Da Capo waren Love noch nicht am Zenith: Die zweite Seite der LP verliert durch eine 19-minütige Jam Session etwas an Spannung. Und nach dem kleinen Erfolg der Single und dem Hype um die 7-köpfige Band kamen immer mehr Drogen ins Spiel, Bandleader Arthur Lee’s Verhalten wurde immer erratischer und die Band drohte auseinanderzubrechen – schaffte aber im Anschluss noch ihr definitives Meisterwerk Forever Changes. Nur weigerte Lee sich weiterhin entschlossen, die USA im Flugzeug zu bereisen – Touren war somit unmöglich. Aber zu all dem mehr im Hauptartikel ’67.

The 13Th Floor Elevators

The Psychedelic Sounds Of…

(International Artists, 1966)

Und mit diesem Album hätten wir die endgültige Quintessenz des Psychedelic Garage-Rock der Sechziger. Das Cover von John Cleveland ist eines der definitiven Artefakte psychedelischer Kunst – und die Musik ist so wie das Cover: Chaotisch und….. eben psychedelisch, Die texanische Band 13th Floor Elevators hatte mit Roky Erickson einen manischen Sänger, dessen „Karriere“ eine der erratischsten ist, die es in diesem Business gibt, sein Gesang nimmt das Atemlose, Entfesselte solcher Punk Heroen wie Iggy Pop oder Richard Hell vorweg. Der Sound der Band ist einzigartig, geprägt vom pulsierenden Wummern des „Electric Jug“ (ein afrikanischer Tonkrug, der als zweiter Bass fungiert), die Produktion ist roh und primitiv, aber was das Album an die Spitze der langen Reihe der Garage-Rock und Proto-Punk Klassiker stellt, sind Songs wie „You’re Gonna Miss Me“ und „Fire Engine“. The Psychedelic Sounds Of… zeigt die dunkle Seite des Psychedelic Rock, die Musik hat mehr mit den düsteren Seiten von Bands – wie den zu dieser Zeit noch in der Wiege liegenden Doors – gemein als mit dem fröhlichem Flower Power-Folk-Pop der Mama’s and the Papa’s . Und auch dei im Hauptartikel ’65 beschriebenen Sonics gingen nicht so weit wie diese Texaner. Die Gitarren waren – vermutlich nicht nur für diese Zeit – zu hart, die Texte zu finster, die Musiker zu sehr den Drogen zugetan, als dass die rigide Gesellschaft in ihrem Heimatstaat solche Freaks hätte dulden können oder wollen. Die Musiker nahmen (mit Ausnahme des Drummers) bewusst LSD (was zu dieser Zeit erlaubt war) und Marihuana (was illegal war) und standen dementsprechend ständig mit einem Fuß im Gefängnis. Mit „You’re Gonna Miss Me“ hatten sie dennoch einen mittleren Hit – aber dann wurden sie in Texas ins Gefängnis gesteckt, und was dann kam… siehe 1967.

Rick Nelson

Bright Light & Country Music

(Decca, 1966)

Wie auch schon mehrfach erwähnt – es gibt etliche Alben, deren kommerzieller Erfolg und Bekanntheitsgrad weit hinter ihrer musikalischen Klasse und Bedeutung liegt, deren pure Schönheit mich veranlasst, ihnen einen weit prominenteren Platz im Jahres-Kanon einzuräumen, als es in anderen Listen, Lexika oder Kompendien der Fall sein mag. Rick Nelsons erstes Country-Rock Album ist eines von dieser Sorte. Auf Bright Lights & Country Music erfand er im wahrsten Sinne des Wortes eine Musik, die erst Mitte der Siebziger mit Bands wie den Eagles kommerzielle Höhen erreichen sollte. Eine Art Musik, die er natürlich nicht alleine entwickelte – Bald kam Bob Dylan mit Nashville Slkyline, da ga es die Byrds ein paar Monate später mit Gram Parsons und Sweetheart of the Rodeo. Und auch der Ex-Byrd Gene Clark mit den Gosdin Brothers begann (psychedelischen) Rock und die – Mitte der 60er dem „Rock“ so ferne – Country Musik miteinander zu verbinden – aber noch war das ein gewagter Schritt. Dylan mochten Manche das Wagnis demnächst verzeihen – andere, wie der ehemalige Teen-Star/ Leichtgewichts-Rock’n’Roller Rick(y) Nelson hatte es da möglicherweise nicht so leicht… oder auch leichter, weil er machen konnten was er wollte – weil sich ausserhalb des Oldie-Zirkus kaum jemand für ihn interessierte. Bright Lights & Country Music jedenfalls hat ein Sleeve-Design, das an Kitschigkeit den buntesten Sleeves der Nashville Riege in nichts nachsteht – und das eine „Rockmusik“-hörende Käuferschicht wohl kaum angesprochen haben dürfte. Die Musik freilich ist für das Nashville dieser Tage zum Einen zu wenig poliert, vor Allem aber zu progressiv für den reaktionären Country-Markt. Die Songs sind zwar teils Coverversionen bekannter Country-Hits („Truck Drivin‘ Man“, „Louisiana Man“), aber Nelson hatte auch formidable eigene Songs dabei – sein „You Just Can’t Win“ muß sich vor keinem Original verstecken – und dazu kommt eine Band, wie sie besser nicht sein kann: James Burton an der Dobro hatte bei Elvis (und auch bei Nelson) gespielt, Leon Russell und Glen D Hardin machten mit, ebenso wie der spätere Byrds Gitarrist Clarence White – alles Musiker, die mit Nashville wenig am Hut hatten, die eher einen modernen Sound spielen konnten und wollten – und so das Album zwischen die zu der Zeit ungünstig gestellten Stühle setzten. Heute hört sich das Album nur noch schön – und erstaunlich modern – an. Nelson machte zunächst so weiter und gilt zu Recht als einer der Pioniere des progressiven Country Rock.

John Mayall

Blues Breakers with Eric Clapton

(Deram, 1966)

– ganz un-psychedelisch…

Ganz sicher war ich mir nicht, ob dieser Klassiker des britischen Blues-Rock in diesen Artikel passen würde. Aber nicht Alles, was ich für 1966 als besonders „wichtig“ erachte, ist nur innovativ. Der Blues von John Mayall’s Bluesbreakers jedenfalls ist sehr nah an den Vorbildern. Aber in der Zeit zwischen seinem Engagement bei den Yardbirds und der Supergruppe Cream folgte mit Eric Clapton ein seinerzeit immens wichtiger Gitarrist ein Jahr lang mit den Bluesbreakers seiner Liebe zum reinen Blues – und war damit tatsächlich innovativ. John Mayall ließ ihm – wie all seinen Nachfolgern an der Gitarre in den folgenden Inkarnationen seiner Bluesbreakers – alle Freiheiten, sich zu entfalten. Der spätere Fleetwood Mac Gründer John McVie sowie Hughie Flint legen ein kraftvolles und intensives Rhytmusfundament und insbesondere dank des Produzenten Mike Vernon entstand mit John Mayall & The Blues Breakers with Eric Clapton eines der ersten, der besten und der archetypischsten Alben des britischen Blues-Booms der 60er – ja, man kann sagen, dieses Album zog einen Rattenschwanz aus Bands wie Savoy Brown, Steamhammer, Ten Years After etc. hinter sich her. Die Songs sind ein Mix aus Blues-Traditionals und Eigenkompositionen von Mayall bzw. Mayall/Clapton – im Gegensatz zu den Stones aber ohne die rebellische Attitüde der Jugend gespielt. Die Version von Robert Johnsons „Ramblin‘ On My Mind“ ist unschlagbar und mit dieser LP untermauerte Clapton seinen Ruf als einer der besten Gitarristen England’s. Bald stand „Clapton is god“ an den Hauswänden – ein Kompliment , das ihn auf ein Podest stellte, von dem er nie mehr herunterkam, ob er wollte oder nicht, und das ich bei all seinem Können für ungerechtfertigt halte. Seine Karriere jedenfalls bekam mit genau diesem Album den nötigen Schub, um durchzustarten.

Wilson Pickett

The Exciting Mr. Pickett

(Atlantic, 1966)

Die Verantwortlichen bei Atlantic hatten den Wert des „Album’s“ als künstlerisches Komplettpaket offenbar noch nicht erkannt. Das dritte Album von Wilson Pickett wurde schon im Frühling 1965 aufgenommen, aber erst mehr als ein Jahr später als eine Art Compilation veröffentlicht. Da dürften kommerzielle Erwägungen die Hauptrolle gespielt haben – man wollte wohl erst einmal die Hits vom Vorgänger In The Midnight Hour abschöpfen, dann wurde ein weiterer String von Hit-Singles ‚rausgeschossen, die dann auf The Exciting Mr. Pickett zusammengefasst wurden. Und dennoch ist dieses dritte Album des 26-jährigen aus Prattville, Alabama eine einheitlichere und strukturiertere Angelegenheit als das Hit-Album aus dem Vorjahr. Und es ist das Album, welches ihn als einen der wichtigsten Soul-Künstler der Sechziger etablieren wird. Nicht dass zu diesem Zeitpunkt noch größerer Zweifel bestanden hätten: Sein Gesangs-Stil hatte sich – wie der vom Kollegen Otis Redding – von den Vorbildern emanzipiert. Man hört immer noch, dass er James Brown und Little Richard verehrt hat, aber seine Stimme war unverkennbar – und auch seine Songwriting Skills waren inzwischen weit gediehen. Unter den zwölf Tracks sind seine Monster Hits „Ninety-Nine And A Half (Won’t Do)“ noch einmal das vom Vorgänger bekannte „In The Midnight Hour“ – beide von Pickett (mit)verfasst, sowie „634-5789“ und „Land Of 1000 Dances“ (der sein erster Top Ten Hit in den „weissen“ Pop Hitparaden werden sollte). Was aber letztlich zu einem durchweg großartigen Album beiträgt ist die wieder einmal Tatsache, dass die Non Hit Cuts auf nahezu gleichem qualitativem Level sind. Cover von R&B Standards wie „Something You Got“, „Mercy Mercy“ und „Barefootin’“, verschiedene Songs die er in Zusammenarbeit mit Größen wie Eddie Floyd, Steve Cropper (von dessen Booker T. & the MG’s hier drei Viertel mitspielten) sowie Bobby Womack’s „She’s So Good To Me“ machen The Exciting Mr. Pickett zu einem weiteren Berispiel für die inzwischen immer häufiger erscheinenden konzisen Southern Soul „Alben“ dieser Zeit. Es zeigt, dass man auch im Soul ein ganzes Album machen kann, das das komplette Durchhören lohnt.

PS. Pickett hat noch einige weitere gelungene Alben gemacht: Siehe die entsprechenden Themenartikel zu Soul ’67 etc…

Cecil Taylor

Unit Structures

(Blue Note, 1966)

Ohje!!! Free Jazz!!! Muss das sein?? Ja, das ist der Jazz, der in dieser Zeit interessant bleibt, wenn man sich für die weiteren Entwicklungen auch ausserhalb der „normalen“ Populärmusik interessiert. Und Unit Structures, das Blue Note Debüt des Pianisten Cecil Taylor gehört zu den besten Beispielen für diese Tendenz in Jazz Kreisen. John Coltrane drehte nach A Love Supreme (auch Free Jazz, wenn man so will…) seine Kontroll-Knöpfe immer mehr Richtung Abstraktion. ’66 wurde sein anstrengendes Album Ascension auf Impulse! veröffentlicht. Und die Konkurrenz schlief natürlich nicht, war ihm auf bzw. neben seinen Wegen durchaus gefolgt. Wobei man sagen muss, dass ein Mann, der seinem Album den technoiden Titel Unit Structures gibt, sich wohl nicht der spirituellen, sondern eher der intellektuellen Erleuchtung verdächtig macht. Immerhin hatte der in New York geborene Taylor schon seit Ende der Fünfziger seinen Jazz sehr „Free“ aufgefasst, sein Piano-Spiel war so hart, dass man ihm nachsagte, die Tasten eher wie „eighty-eight tuned drums“ zu traktieren. Seine Tendenz zu langen, komplexen Tracks machten es für Club-Besitzer schwer, ihm Auftritte zu erlauben – aber Mitte der Sechziger schien sein Stern aufzugehen. Verdientermaßen, muß man sagen, hatte er seinen freien Jazz doch aus eigenen Ideen entwickelt, hatte er doch sein eigenes System entwickelt, in dem er sich mit seinen Mit-Musikern nach Herzenslust austoben konnte – was bei diesem enorm intensiven Album auch der Fall ist: Da sind zwei Bassisten, von denen mich Henry Grimes mit seinem tiefen Gerumpel am meisten beeindruckt, die beiden Saxophonisten Jimmy Lyons und Ken McIntyre umspielen einander auf’s erfreulichste und Taylor’s Piano sorgt für Unruhe – und zugleich für Struktur. Den theoretischen Unterbau seiner „Unit Structures“ erklärt der auch als Poet kreative Künstler in den Liner Notes – und die sind so komplex dass ich empfehle, einfach zu hören, was das Ergebnis ist. Unit Structures IST anstrengend, aber ich persönlich habe – als eher theorie-feindlicher Jazz-Hörer – irgendwie den Zugang gefunden und kann diese Sound-Kluster, diese mal wilden, mal fast kammermusikalischen Improvisationen sehr genießen. Vielleicht auch, weil sie mich an manche Noise-Künstler erinnern, die in den 00ern meine Ohren zum bluten brachten. Als Teaser würde ich empfehlen, sich in „Enter, Evening (Soft Line Structure)“ zu stürzen. Dass Unit Structures von etlichen Quellen als eines der besten Alben seiner Zeit beschrieben wird, mag den Appetit anregen. Aber wer es ’66 modaler mag, der vergnüge sich mit Herbie Hancock’s wunderbarem Maiden Voyager. Auch ganz toll.