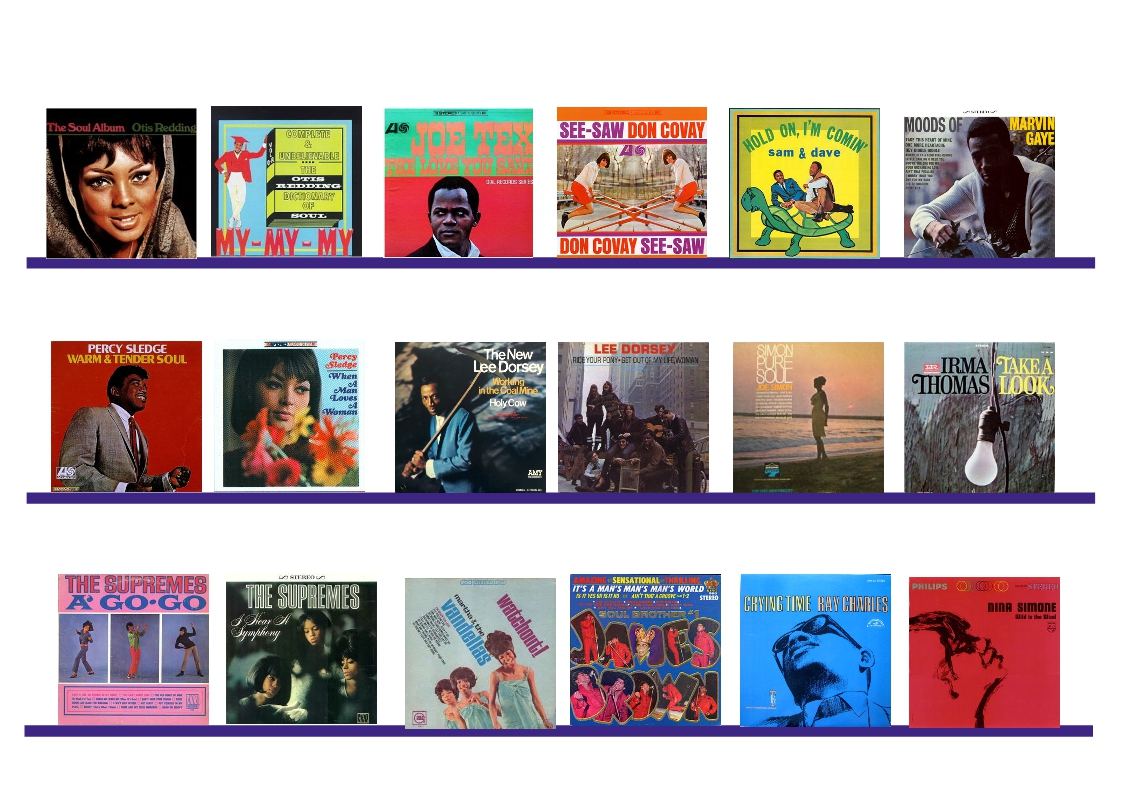

Und noch immer ist Soulmusik Single-orientiert, dabei aber manchmal sogar schon gesellschaftskritisch oder sogar politisch. Und inzwischen geben sich Musiker und Labels Mühe (insbesondere Atlantic), eine LP durchgehend mit guten Songs zu bestücken – eine interessante Parallelität der Entwicklung in Soul und „weissem“ Folk übrigens. Wobei das Grund-Rezept aber immer noch gleich – und somit auch ein bisschen langweilig – ist: Eine Hitsingle(s) prominent zu Beginn von Seite 1 und 2 der LP, danach ein paar flott eingespielte Tracks, teils Coverversionen, teils vom Produzenten und/oder seinem Team für die LP geschrieben Tracks, dazu der Sound des jeweiligen Studios. Noch fehlt ein echtes Konzept, es gibt im Soul noch keine Story, die im Album-Format erzählt werden soll. Immerhin finde ich aber, dass die großen Künstler des Soul, die allesamt hier unten vertreten sind, gerade ab der Mitte der Sechziger Alben machen, die auch aus heutiger Sicht als Songsammlung überzeugen können. Man erkennt es noch am Supermarkt-Cover-Design, dass die LP in diesem Marktsegment der populären Musik ein Versuchsballon bzw. nur die Ergänzung zur Single ist. Dabei mag auch der Umstand eine Rolle spielen, dass Soul immer noch (aber nicht mehr ausschließlich) „schwarze“ Musik ist – Musik, die von einer nicht ganz so kaufkräftigen Klientel erworben wird. Von Leuten, die sich eher die billigere 7“ leisten können, als die teurere LP. Aber – wie gesagt – da ändert sich langsam etwas. Für mich sind die Jahre von ’64 bis ’72 die goldenen Jahre des Soul. Insbesondere die Labels Stax, Atlantic und Motown haben große weibliche und männliche Sänger und Songschreiber in ihren Reihen und sie haben ein System von Studios mit fest-angestellten Musikern (… darüber mehr ein anderes Mal…), die einen klassischen Sound garantieren. Einen Sound, den man immer noch auf den hier unten vorgestellten Singles und dazugehörigen Alben genießen kann.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1966-southern-soul/pl.u-GgA5eqVIZXEJG0N

Wilson Pickett – The Exciting Mr. Pickett – (Atlantic, 1966)

Einerseits sind es doch irgendwie immer die selben Namen, die für die großen Alben im Soul der Sechziger stehen – andererseits gibt es ja doch so viele Unbekannte in dieser Musik, dass die Wahl ein bisschen beliebeig ist. Wilson Pickett’s zweites Album als im Hauptartikel, all die anderen tollen Beispiele für Soul im Folgenden…,

Otis Redding‘

The Soul Album

(Atlantic, 1966)

Nach dem letztjährigen Crossover-Erfolg des Über-Klassikers Otis Blue konzentrierte Redding sich auf The Soul Album auf das, was dem Album den Titel gab: pure soul music. Hier sind nur Kompositionen anderer Soul-Musiker zu hören, sowie Songs die Redding selbst mit Hilfe der Stax-Hausband verfasst hatte. Und wieder machte Otis sich auf seine unnachahmliche Weise die Vorlagen zu eigen. So zum Beispiel „Chain Gang“ von Sam Cooke, – der wäre vermutlich beeindruckt gewesen. „It’s Growing“ von Smokey Robinson, „Everybody Makes a Mistake“ von Eddie Floyd: Alles Songs die eine völlig eigenständige Interpretation erfuhren, und teils auch die Originale übertrafen. Als Songwriter lernte Redding wohl immer mehr dazu, und er hatte insbesondere den Gitarristen und Songwriter Steve Cropper der Stax-Haus-Band dabei, der mit ihm unter anderem „Just One More Day“ auf den Leib schrieb. Bester Song hier ist allerdings das mit Jerry Butler und Eddie Thomas geschriebene „Cigarettes and Coffee“. Ein weiteres Beispiel für Southern Soul at its Best – bei dem deutlich wird, dass die Verantwortlichen bei Stax inzwischen auch mal ein komplettes Album mit einer vernünftigen Produktion ausgestattet sehen wollten…

Otis Redding

Complete and Unbelievable: The Otis Redding Dictionary Of Soul

(Atlantic, 1966)

Was sich mit Fug und Recht und vielleicht sogar mit noch größerer Überzeugung vom Nachfolger Complete and Unbelievable… sagen lässt. Hier ging Redding wieder über die Grenzen des puren Soul hinaus indem er ein zweites Mal die Beatles mit “Day Tripper“ coverte, indem er den Tin Pan Alley-Song „Try a Little Tenderness“, den er bei Sam Cooke oder Aretha Franklin gehört haben mochte, interpretierte. Jetzt sah man auch deutliche Fortschritte im Songwriting. Drei Songs sind von ihm alleine geschrieben, „Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song)“ ist zusammen mit Steve Cropper verfasst – und gewiß einer der besten von Redding überhaupt. Und auch hier ist wieder die Stax Haus Band Booker T. & The MG’s mit von der Partie – es gab keine bessere Band um solch einen Ausnahmesänger zu begleiten. Sie spielen akzentuiert wo es erforderlich ist, sparsam wo es notwendig ist. Und im Verbund mit Redding waren sie am besten. Es ist eine der Tragödien des Soul: Dies sollte Reddings letzte komplette Studio LP sein. Er nahm noch ein Duett-Album mit Carla Thomas auf, aber Dock of the Bay wurde 1968 schon posthum veröffentlicht.

Joe Tex

The Love You Save

(Atlantic, 1966)

Joe Tex hatte 1964 mit „Hold What You Got“ einen astreinen Crossover-Hit, der sich in den Black Music Charts genauso gut behauptet hatte wie in den Pop Charts, die zu dieser Zeit ansonsten eher „weiss“ waren. Das dazugehörige Album von ’65 gehört zu den großen „Southern Soul“ Alben seiner Zeit, das darauffolgende The New Boss war eher an Country orientierter Soul und der Titel muss James Brown gehörig auf die Palme gebracht haben. – aber das 66er Album The Love You Save war wieder eine reine Soul-Angelegenheit. Die Titelballade ist sparsam um Bläser arrangiert, der #1 R&B Smash Hit „A Sweet Woman Like You“ ist countrifizierter Soul mit feinen Solo-Fills von der Gitarre und einer coolen Hammond -Orgel im Hintergrund. Beim Blues „I’m a Man“ werden die Stones, B.B.King, Rufus Thomas und James Brown erwähnt, Joe Tex hatte durchaus Humor, und die Rivalität zwischen ihm und James Brown hat ihm wohl eher Spaß bereitet. Seltsamerweise ist Joe Tex weit weniger bekannt geblieben als Andere, nicht unbedingt bessere Soul-Sänger. An seiner hervorragenden, charakteristisch rauen und heiseren Stimme kann es nicht gelegen haben

Sam & Dave

Hold On I’m Coming

(Stax, 1966)

Als die Northern Soulsters von Motown begannen, Streicher und Pop Elemente in ihren Soul einzufügen, verweigerten sich Sam & Dave diesem schändlichen Pop-Ausverkauf und ließen ihren Soul weiterhin roh und einfach klingen. Ihre Alben waren nie überproduziert – was letztlich ihren Reiz ausmacht. Hold on, I’m Comin‘ war das erste Album des Duos Samuel David Moore und Dave Prater für Atlantic und man konnte erkennen – die beiden hatten es wahrlich nicht nötig, sich hinter Sounds und Arrangements zu verstecken. Wie die Blues und Gospel Musiker, die ihre Vorbilder waren, spielten sie unmittelbar die Stärke ihrer Stimmen aus: Das Titelstück, geschrieben von Issac Hayes (der hier noch einige andere Songs mit-schrieb…) und David Porter, wurde vom unwiderstehlichen Groove der unvermeidlichen Booker T & the MG’s angetrieben. Der Titel entstand angeblich, als Isaac Hayes ungeduldig wurde, weil Dave zu lange auf der Toilette brauchte. „I Got Everything I Need“ ist eine wunderbare rohe Ballade von Eddie Floyd. „Just Me“ klingt mit seinem fetten Orgelsound nach heutigen Kategorien fast Lo-Fi. Die Chemie zwischen den beiden Sängern erzeugte einen unwiderstehlichen Sound, den man nach Gusto altertümlich oder ursprünglich nennen kann: Memphis Soul eben.

Don Covay

See-Saw

(Atlantic, 1966)

sondern eine weisse Frau als Verkaufs-Argument…

Die 65er Hit Single „Mercy Mercy“ war für Don Covays Recording Karriere eigentlich der ideale Kick-Start. Zuvor hatte er als Songwriter für Aretha Franklin und Andere schon einige Erfolge gehabt, aber nach der Hitsingle und dem dazugehörigen eigenen Album hatte er Zugang zu den Stax Studios in Memphis und durfte seine Musik nun selber aufnehmen. Im Gegensatz zu manch anderen Kollegen sind die Aufnahmen und Arrangements noch roher, sein Gesang dafür aber weniger an Gospel und Blues ausgerichtet. Hört man See-Saw, so erkennt man, wo Mick Jagger seinen Gesangsstil abgekupfert hat. Das Titelstück – mal wieder ein mit Steve Cropper zusammen verfasster Song – wurde zum nächsten Hit, der Single Hit vom Vorjahr -„Mercy Mercy“- wurde ein weiteres Mal aufgenommen, „Boomerang“ ist eine unwiderstehliche Aufforderung zum Tanz, „Sookie Sookie“ und „Everything Gonna Be Everything“ sind sparsam und immens effektiv, es ist eine Freude den Licks von Steve Cropper zu lauschen, aber Don Covay selber ist tatsächlich ein ebenbürtiger Gitarrist. Vieles an diesem Album weist tatsächlich deutlich auf britische Epigonen wie die Pretty Things und die Stones, und See-Saw ist ein weiterer Soul-Klassiker in einem an tollem Soul wahrlich reichen Jahr. Und übrigens, lustiges Cover – und interessant, dass da eine „weisse“ Frau auf der gespiegelten Wippe sitzt…

Percy Sledge

When a Man Loves a Woman

(Atlantic, 1966)

Und noch einmal diese Sache mit den Cover-Motiven. Es lässt tief blicken, dass auf der LP zum Hit eine weisse junge Frau abgelichtet ist – keine Afro-Amerikanerin und auch nicht der Künstler. Das war schon Programm – man wollte ein weisses Publikum nicht abschrecken. Percy Sledge’s erstes Album When a Man Loves a Woman war, wie viele Soul-LP’s in dieser Ära, um den gleichnamigen No.1 Hit herum aufgebaut. Der Titelsong war schon insoweit etwas Besonderes, als er sowohl in den R&B Charts als auch in den Pop-Charts Spitzenreiter wurde (Was für eine Zeit, in der so etwas No.1 werden konnte!). Aber hier, wie bei vielen anderen LP’s dieser Stilrichtung gilt: Der Hit mag der Appetizer sein, aber es gibt eine ganze handvoll Songs, die nicht viel schlechter sind. Für Qualität bürgten hier Musiker und Songwriter wie der Studio-Gitarrist Dan Penn und Spooner Oldham an Piano und Organs, die ihm bei den Aufnahmen in den Muscle Shoals Studios in Atlanta zur Seite standen und die ebenfalls Songs wie „You Fooled Me“ und „Success“ beisteuerten. Penn hatte schon einige Erfolge – mit James Carr zum Beispiel – vorzuweisen. Percy Sledges Stimme schlug in die gleiche Kerbe. Und es gab noch andere große Songs hier wie die definitive Version von „My Adorable One“. Also: Wieder wäre es ein Riesenfehler, das Album auf den Hit zu reduzieren

Percy Sledge

Warm & Tender Soul

(Atlantic, 1966)

und dass Southern Soul 1966 definitiv seine Blüte erlebte, kann man schön hören, wenn man den Nachfolger Warm & Tender Love hört. Der wurde – in der Hoffnung an den Riesenerfolg des Vorgängers anzuknüpfen – ebenfalls in Atlanta und wieder mit dem Erfolgsgespann Oldham/Penn aufgenommen. Das Rezept war also bekannt, das Ergebnis keinen Deut schlechter als der Vorgänger. Der kommerzielle Erfolg allerdings war nicht mehr so durchschlagend wie beim Debüt, was den Songs, wie dem ebenfalls von Oldham/Penn geschriebenen „It Tears Me Up“, dem von Penn mit Don Covay geschriebenen „I’m Hanging Up My Heart For You“ oder dem später durch Dusty Springfield auf ihrem Meisterwerk Dusty in Memphis bekannter gewordenen „So Much Love“ nicht anzulasten ist. Geboten wird wieder Southern Soul vom Feinsten, vorgetragen von einem Sänger, der mit einem gewaltigen, emotionalen Organ ausgestattet war, der – wie einige seiner Label-Kollegen – Soul mit Country zu verquicken vermochte. Zwei der ganz Großen Southern-Soul LP’s deren Anschaffung sich nicht nur wegen der Hits lohnen sollte – und auch die Nachfolger The Percy Sledge Way (’67) und Time to Know Her (’68)sind in sehr positivem Sinne more of the same

The Supremes

I Hear a Symphony

(Motown, 1966)

Mitte der Sechziger haben die Supremes – nicht nur in den USA – niemanden über sich und höchstens noch die Beatles neben sich. Eigentlich könnten sie sich jetzt schon Diana Ross & The Supremes nennen, denn um sie dreht sich alles. Florence Ballard und Mary Wilson sind „nur“ ihre Background-Sängerinnen. Aber diese Girl-Group Konzeption hat sich seit Beginn der Sechziger etabliert. Mit der generalstabsmäßigen Planung der Alben durch das Motown-Label und dessen Boss Berry Gordy und mit dem erprobten Produzenten-Team Brian Holland und Lamont Dozier + Arrangeur und Texter Eddie Holland ist der Erfolg des achten und neunten Supremes-Albums buchstäblich vorprogrammiert. I Hear a Symphony wird zunächst als Kollektion von Pop-Standards geplant, die die Supremes-Behandlung erhalten sollen – um Pop, Soul und den bewährten Motown-Sound miteinander zu verbinden. Letztlich werden dann doch Originale von Holland-Dozier-Holland hinzugefügt und das Ganze als „einfaches“ Album veröffentlicht. Dass deren Titlesong und das ebenfalls von ihnen geschriebene „My World Is Empty Without You“ selber zu Klassikern (und Hits) werden, macht I Hear a Symphony heute tatsächlich zu einem Album voller Pop-Standards. Hier covern sie „Yesterday“ von den Beatles und die „Unchained Melody“ von den Righteous Brothers – um nur die bekanntesten zu nennen. Und das Geheimnis des Erfolges und den Reiz der Supremes-Alben greift auch hier: Diese drei Stimmen machen sich jedes Material zu eigen, machen auch aus den bekanntesten Tracks Originale.

The Supremes

The Supremes A‘ Go-Go

(Motown, 1966)

Das galt um so mehr für den noch erfolgreicheren Nachfolger The Supremes A Go-Go. Die drei Mädchen sind von einer Europa-Tour zurück und vertreiben mit dem neuen Album Revolver von den Beatles vom Spitzenplatz der US-Pop-Charts. Und mit „You Can’t Hurry Love“ ist auch noch einer der absoluten Klassiker der Supremes dabei. Die andere Single „Love Is Like An Itching In My heart isz heute weniger im Bewusstsein – und daher die schönere Überraschung. Ihr Sound ist inzwischen patentiert, das Songwriter-Team Holland-Dzier-Holland schreibt Songs scheinbar im Akkord – und da sind immer wieder Preziosen wie „This Old Heart of Mine (Is Weak For You)“ dabei. Ja – die Alben der Supremes sind nicht als „Werke“ gedacht, aber die Bemühung, die halbe Stunde + ein paar Minuten angenehm zu füllen, ist deutlich zu hören. Mit diesen beiden Alben hat man die Supremes auf dem Höhepunkt ihres Motown-Girl-Group-Sounds. Sie SIND eine Singles-Band, aber müsste ich mich für zwei Alben entscheiden, dann wären es diese hier.

Martha and the Vandellas

Watchout!

(Motown, 1966)

Martha and the Vandellas sind ebenfalls auf Motown, auch sie werden ebenfalls vom Team Holland-Dozier-Holland bedient, aber echte Konkurrenz für die Supremes sind sie nicht. Das mag Label-Politik sein – Motown Boss Berry Gordy war ein echter Tyrann – aber Martha Reeves und ihre zwei Mit-Sängerinnen Rosalind Ashford und Betty Kelly sind auf ihrem vierten Album näher am Soul, bedienen nicht ein so breites Publikum, wie die Supremes – was auch an Martha Reeves Stimme liegen mag, die immer noch auch von Gospel beeinflusst ist, die einfach nicht das Crossover-Potential hat wie die Stimme von Diana Ross. Mag sein, wie es will, das vierte Album der drei Mädels ist (für mich) das Highlight in ihrer Diskografie – nur knapp vor dem Vorgänger Dance Party allerdings. Hier ist es natürlich der Hit „Jimmy Mack“, der heraussticht. Noch ist wie erwähnt bei Motown (mehr als bei Atlantic übrigens) die Single das Zugpferd und das Album nicht ganz so wichtig. Dennoch – spätestens auf Watchout! wird Martha Reeves zur eigenständigen, stilsicheren Soul-Sängerin, auch wenn sie nie eine Diva wie Diana Ross werden wird – aber ist nicht gerade das sympathisch? Und die Songs, die die Hitschreiber von Motown für sie schreiben bzw aussuchen sind beileibe keine Resteverwertung. Siehe Highlights wie die Single-Auskopplung „What Am I Going to Do Without Your Love“ oder den unbekannteren Album-Track „He Doesn’t Love her Anymore“. Im folgenden Jahr verließen H-D-H und Smokey Robinson (ihr anderer Songlieferant) das tyrannische Reich des Berry Gordy, Martha machte noch ein Live-Album ehe sie sich Martha Reeves & The Vandellas nannte – und einiges wurde anders.

Marvin Gaye

Moods of Marvin Gaye

(Tamla Motown, 1966)

So sehr ich den politisch bewussten und nachdenklichen Marvin Gaye von What’s Going On (’71), den lustvollen von Let’s Get It On (’73) und den desillusionierten von Here My Dear (’78) liebe… so interessant ich die Meta-Ebene bei jenen Soul-Alben finde – so muss man auch wissen, dass Marvin Gaye vor den Siebzigern ein paar sehr beachtliche „pure“ Soul Alben gemacht hat. Allein und mit Gesangs-Partenrin Tammi Terrell. Das erste dieser Alben, das wirklich Klasse hatte – auch weil hier das Album-Format genutzt wurde – ist Moods of Marvin Gaye. Hier ist er noch in seiner vom Managemant geforderten Rolle als Interpret, als Talent, als Kronprinz und männlicher Ausgleich zu den Supremes zu hören, hier ist das instrumentale Backing noch so üppig – meinetwegen auch kitschig – wie man es von Motown kannte, Gaye fühlte sich als R&B-Standard-Interpret angeblich nicht wirklich wohl, war mit den Sessions nicht so zufrieden, wie das Publikum: Moods… warf sechs Singles ab, die allesamt in den R&B-Charts landeten, von denen gar vier in die Pop-Charts gelangten – ’66 noch eine erstaunliche Leistung. Marvin Gaye war 27 und gutaussehend – das zählte. Dass er hier Songs der Haus-Komponisten Smokey Robinson und Holland-Dozier-Holland interpretierte, leuchtet ein – so wurden verschiedene Schattierungen des Soul abgedeckt. Die Version von Willie Nelson’s „Night Life“ ist wunderbar sanft und romantisch und zeigt ein weiteres Mal, wie gut sich Country und Soul vertragen, Gegen Ende der LP wird es recht jazzig, die wirklichen Hits des Albums aber sind Soul-Klassiker wie „Take This Heart of Mine“ und „One More Heartache“ oder der Album-Opener „I’ll Be Doggone“ – allesamt von besagtem Smokey Robinson verfasst. Man „kann“ eine gewisse Beliebigkeit beklagen – Moods… ist eine Art Leistungsschau, der das tiefgründige Konzept fehlt. Aber detwas anderes gab die Gesellschaft noch nicht her. Und was für ein hervorragender Sänger Gaye war…. zumindeste DAS wird hier deutlich.

Irma Thomas

Take a Look

(Imperial, 1966)

Warum die Soul-Sängerin Irma Thomas nie den gleichen Erfolg hatte wie Zeitgenossinnen wie Aretha Franklin oder Etta James, ist mir ein Rätsel. Vielleicht hatte sie ’66 mit ihren 25 Jahren schon zu viel hinter sich – sie war mit 19 schon zweimal verheiratet gewesen und vierfache Mutter – vielleicht standen die häuslichen Verpflichtungen im Wege für eine Karriere im Pop-Business. Immerhin hatte sie 1964 mit „Wish Someone Would Care“ einen Hit gehabt, das dazugehörige Album war toll, aber leider kein Bestseller, nun versuchte sie es mit einem weiteren Album voller famoser Singles, die sie in der Zwischenzeit aufgenommen hatte. Die hatten zwar moderaten Erfolg in den Charts gehabt, aber der Durchbruch wollte einfach nicht gelingen. Das hier enthaltene „Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)“ erreichte gerade mal Platz 52 in den Charts, was angesichts des ausgefeilten Arrangements und angesichts dieser fantastischen Stimme ein Witz ist. Im Gegensatz zum Vorgängeralbum ist Take A Look üppiger ausgestattet, der Einfluss von Motown ist unverkennbar, das Songmaterial ist erlesen, Produzent und Songwriter Allen Toussaint aus New Orleans – dessen Name bei den nun folgenden Alben ständig auftauchen wird – trägt den Titeltrack bei, Jerry Ragavoy und der junge Randy Newman schreiben ihr Songs auf den Leib, und Allen Toussaint’s „Wait, Wait, Wait“ verbindet Soul mit Country. Letztlich aber wäre all das Nichts ohne die wunderbar mühelos klingende Stimme von Irma Thomas. Dass sie nach diesem Album vom Label gedroppt wurde und auch später nie wirklich Erfolg hatte, dass sie New Orleans treu blieb, und ihr Studio und ihr Club in den 00er Jahren beim Hurrikan Katrina weggespült wurde, ist nochmal tragisch. Hört sie euch an – und lasst darauf noch weitere Alben folgen, die unter Allen Toussaint’s Einfluss entstanden.

Lee Dorsey

Ride Your Pony

(Amy, 1966)

Der frühere Profi-Boxer Lee Dorsey war Anfang der Sechziger in New Orleans mit Allen Toussaint zusammengetroffen und hatte dessen Rat, sich als Sänger und Songwriter zu versuchen beherzigt – mit recht großem Erfolg und mindestens einem New Orleans Klassiker in Form der Single „Ya-Ya“. Aber erst einmal ging es nicht so recht weiter, die Nachfolger floppten, Toussaint musste zum Militär und Dorsey verlor die Lust am Music-Business und arbeitete wieder in der Autowerkstatt. Als Toussaint ’65 zurückkam, wollte der sofort wieder mit Dorsey arbeiten. Er verschaffte ihm einen Vertrag beim Amy-Label, schrieb ihm mit „Ride Your Pony“ einen Hit und mit „Get Out of My Life, Woman“ einen noch erfolgreicheren Nachfolger und die beiden nahmen dann mit den Meters (DER New Orleans Backing Band, die übrigens auch alleine einige fantastische Alben gemacht hat…) ein Album voller Toussaint-Songs auf. Zu Beginn war die Musik Dorsey’s noch roher, süffiger New Orleans R&B gewesen, inzwischen waren wunderbar groovende Funk-Elemente und satte Soul Einflüsse dazu gekommen. Auch für Ride Your Pony gilt, das Album ist komplett ein Spaß, es ist mehr als zwei Singles + acht mal Füllmaterial. Dorsey hat eine schöne, raue Stimme, die Musik ist relaxed, hat einen eigenen Stil und einen ganz speziellen Rhythmus…

Lee Dorsey

The New Lee Dorsey

(Amy, 1966)

er auf dem Nachfolger The New Lee Dorsey noch einmal ausformuliert wird. Hier bekommt man sozusagen „more of the same“ – wieder hat Allen Toussaint co-produziert, wieder sind die Meters die Backing Band, und wieder sind zwei Hit-Singels die Aufmacher für das Album. „Working in the Coalmine“ ist ein weiterer Klassiker, ein Song, der bis heute gespielt wird und Dorsey in Pop- und R&B-Charts einen Crossover-Erfolg bescherte. Der Nachfolger „Holy Cow“ist etwas unbekannter, aber auch formidabel, Dorsey’s Stimme ist ein weiterer Grund für den Erfolg dieser Songs – im Unterschied zu Ride Your Pony ist der unwiderstehliche FunkRhythmus auf The New Lee Dorsey nur noch eine Spur unwiderstehlicher. Beide Alben gehören zusammen – zumal Dorsey hiernach nur 1970 noch ein großes Album machte und sich dann wieder in die Reparaturwerkstatt zurückzog. Sein und Toussaint’s Einfluss auf Funk, HipHop und die Musik New Orleans‘ ist nicht zu überschätzen. Dies hier mag kein „klassischer“ Soul sein, aber es könnte Fans von James Brown bis Aretha Franklin gefallen.

Joe Simon

Simon Pure Soul

(Sound Stage 7, 1966)

Joe Simon ist der nächste „Southern Soul“ Künstler mit klassischem Werdegang. Er hatte in Louisiana und später in Californien im Gospel-Chor angefangen zu singen, war mit dem Chor getourt, hatte dann als Solo-Künstler eine von Dan Penn und Spooner Oldham geschriebene Hit-Single im Muscle Shoals Studio aufgenommen – für’s Vee-Jay Label, das dann aber Pleite ging. Dann war er in Nashville durch den DJ und Produzenten John Richbourg bei Sound Stage 7, dem Soul Ableger des Monument Labels, unter Vertrag genommen worden, hatte dort mit „Teenager’s Prayer“ eine weitere erfolgreiche Single – mit erfahrenen Nashville-Studio-Cracks eingespielt – und legte nun als Ergänzung ein ganzes Album vor. Simon ist ein weiteres Exemplar dieser großartigen Soul-Stimmen, die seltsamerweise nur Soul-Kennern ein Begriff geblieben sind. Vielleicht ist sein Vortrag nicht spektakulär genug, klingt zu laid back und zu mühelos – aber sein samtiger Bariton transportiert ganz wunderbar alle Emotionen, man muss nur eben zwei mal hin hören, um seine Klasse zu erkennen. Sein erstes Album Simon Pure Soul ist genau das, was der Titel aussagt. Die Hit-Single ist nicht das einzige Highlight, viele Tracks sind in Country geerdet – wurden ja auch in Nashville eingespielt. Es gibt Coverversionen von Dee Clark („Nobody But You“), er macht eine schöne Version von Percy Sledge’s „When a Man Loves a Woman“ (siehe oben…) und er covert gleich drei Mal Allen Toussaint-Freund Allen Orange – womit der Bezug zu Irma Thomas und Lee Dorsey hergestellt ist… und mit „My Special Prayer“ von Wini Scott hatte er im folgenden Jahr den nächsten Hit. Die Zusammenarbeit mit dem Sound Stage 7 Label und die Protektion durch John Richbourg garantierte bis zum Ende der Sechziger einen Erfolg in der Soul-Szene – und mit No Sad Songs von ’68 und The Chokin‘ Kind von ’69 hat mindestens zwei weitere Southern Soul Klassiker geschaffen.

James Brown

It’s a Man’s Man’s Man’sWorld

(King, 1966)

Ja, James Brown… der ist im Soul quasi seine eigene Kategorie. Natürlich ist seine Musik Soul-beeinflusst, aber sein Gebaren, das Konzept hinter seinen Auftritten – hinter seiner kompletten Band – ist so ausgefeilt wie das Bild, das der Mann von sich selber nach außen trägt. Auch James Brown ist vor Allem Singles-Künstler, aber er hat schon 1963 mit Live at The Apollo ein komplettes Album mit Konzept veröffentlicht – wobei dieses Konzept seine Live-Präsenz IST. Brown’s bisherigen sechs Studio-Alben hingegen waren immer um eine oder zwei Singles aufgebaut, aber auch er beginnt bald das Alben-Format ernster zu nehmen. It’s a Man’s, Man’s, Man’s World ist noch ein Album vom alten Schlag – was man übrigens auch an diesem unsäglichen Supermarkt-Cover sehen kann, Brown war mit den Hits „Papa’s Got a Brand New Bag” und „I Got You (I Feel Good)“ auf dem Gipfel seines Erfolges, nun hatte er auch eine erfolgreiche Ballade, die mit eleganten Strings, einer großen Vocal-Performance und gut gemachtem Text allem anderen hier die Show stiehlt. Er lässt den Funk mit Teil 1 und 2 von „Ain’t It a Groove“ krachen, es gibt noch ein paar weitere Balladen und ein Instrumental, bei dem er die Famous Flames mal machen lässt. Somit ist It’s a Man’s, Man’s, Man’s World ein Album, das sich eher an die Soul-Gemeinde richtet, ein Album, das verzichtbar wäre, wenn man mit Compilations der frühen Jahre von James Brown zufrieden ist.

Ray Charles

Crying Time

(ABC-Paramount, 1966

Ob Ray Charles‘ Musik wirklich so richtig „Soul“ ist? Die Frage kann man stellen, er kommt aus dem R&B der Fünfziger, hat Blues, Jazz, Gospel und Country bis in die Sechziger miteinander verbunden – und damit irgendwie Soul erfunden (… wird ja auch oft genug genau so gesagt…). Aber ich denke, er hat – wie die meisten Musiker – die Musik, die er gemacht hat nie begrifflich definieren wollen. Darum ging es ihm nicht – er hat einfach seine Musik gemacht. Persönlich, auf seinen Vorlieben und Einflüssen aufbauend – und in seinem Fall – ohne seinen Vorbildern sklavisch nacheifern zu wollen. Mitte der Sechziger jedenfalls ist er schon über zehn Jahre erfolgreich im Geschäft – ist selber ein Star und Vorbild – und hat eigentlich seine ganz große Zeit in den Charts hinter sich. Er hat sein Stammlabel Atlantic vor sechs Jahren verlassen, etliche weitere klassische Alben gemacht (siehe seine Modern Sounds in Country & Western Music (’62) oder Sweet and Sour Tears (’64) und im Vorjahr einen harten Heroin-Entzug hinter sich gebracht. Als er nun ins eigene Studio ging, war er in reflektiver Stimmung – der Stress seines bis dahin sehr öffentlichen Lebens, der Entzug, all das schlug sich in der Musik auf Crying Time nieder – und macht es zu einem seiner besten und am tiefsten im Blues verwurzelten Album. Der klassische Opening Tune „Crying Time“ ist zwar vom Bakersfield-Country-Star Buck Owens verfasst, aber Ray’s Vokal-Behandlung macht den Country-Heuler zum tief empfundenen Soul-Blues. Seine Gesangsleistung hier ist formidabel, der emotionale Schmerz, den er bei Tracks wie „Tears“ und „No Use Cryin’“ vermittelt ist glaubhaft, herzergreifend und so eindeutig Ray Charles, dass man sich – wie bei James Brown – eigentlich scheut, Kategorien wie Soul oder Blues zu benutzen. Aber na ja – sie sind eben nützlich, wenn man auf Musik hinweisen will. Auf „Peace of Mind“ beschreibt und besingt er mit den Zeilen: „The bus was too slow, so I bought me a plane / I can’t find happiness even when I’m flying / That’s why I’d give it all up for a little peace of mind“ regelrecht humorvoll sein Leben als „Star“. „Let’s Go Get Stoned“ wiederum ist krachender Rhythm and Blues – Crying Time ist ein weiterer Grund dafür, Ray Charles als „Genius“ zu bezeichnen, es zeigt einen Mann, der seine Fehler erkannt hat, sein Schicksal akzeptiert hat und der jetzt versucht, wieder Fuß zu fassen. Es ist ein Album eines Künstlers am Scheideweg – und das sind oft die besten.

Nina Simone

Wild Is The Wind

(Philips, 1966)

Und ob die Musik der Nina Simone wirklich „Soul“ genannt werden kann? Auch diese Frage kann man mit Recht stellen, SIE hat Mitte der Fünfziger mit einer Art von Vocal-Jazz reüssiert, die Blues, Jazz, Gospel – auch klassische Musik – miteinander verbindet. Und sie jetzt hier in einen Zusammenhang mit Künstlern wie den Supremes oder Otis Redding zu stellen, ist durchaus gewagt. Aber – Ich treffe meine Auswahl in diesen Artikeln nach dem Motto „..,wenn dir Album X gefäll möchte ich dir Album Y vorstellen…“ Und ich kann mir vorstellen, dass in einer gedachten Playlist Nina Simone’s Wild Is the Wind ganz gut hinter Ray Charles‘ Crying Time passt. Es handelt sich bei diesem Album eigentlich um eine Zusammenstellung von Outtakes verschiedener Sessions aus den Jahren ’64 und ’65 – und dennoch funktioniert das hier ganz hervorragend als „Album“ in tiefblauen Farben. Der Opener „I Love Your Lovin‘ Ways“ ist rumpeliger Rhythm and Blues – für eine Sängerin von Simone’s Format fast ZU robust. Aber dann kommt mit „Four Women“ direkt einer ihrer schönsten Tracks: Eine Ode an ihre Geschlechts-Genossinen, ein feministisches und anti-rassistisches Manifest in Songform, das manchen Radio Stationsn ZU eindeutig war und entsprechend nicht gesendet wurde. Nina Simone ist eine der „menschlichsten“ Sängerinnen, die es gibt. Ihre (durchaus seltsame) Stimme ist dermaßen unmittelbar, dass es schwer fällt, ihr irgendeinen mißlungenen Track übel zu nehmen. Und auf Wild Is the Wind sind etliche wunderbare Songs: Das sanfte „Lilac Wine“, der dramatisch aufgebaute Titeltrack, das ebenfalls selbstbewusst auf ihre afro-amerikanische Herkunft zielende „Black Is the Colour of My True Love’s Hair“, das ziemlich coole „Either Way I Lose You“ – das sich Amy Winehous in einer besseren Welt angeeignet hätte – Wild Is theWind mag zusammengestoppelt sein, aber Nina Simone hatte in dieser Zeit viel zu sagen, sie nahm politisch klare Positionen ein – und inZeiten wie diesen war genau Das notwendig, richtig und – wenn von ihr gesagt, ausgesprochen überzeugend. So mag Wild Is the Wind wegen ein paar Aussetzern nicht ihr allerbestes Album sein – aber was heisst das bei einer Künstlerin, die so einzigartig ist?