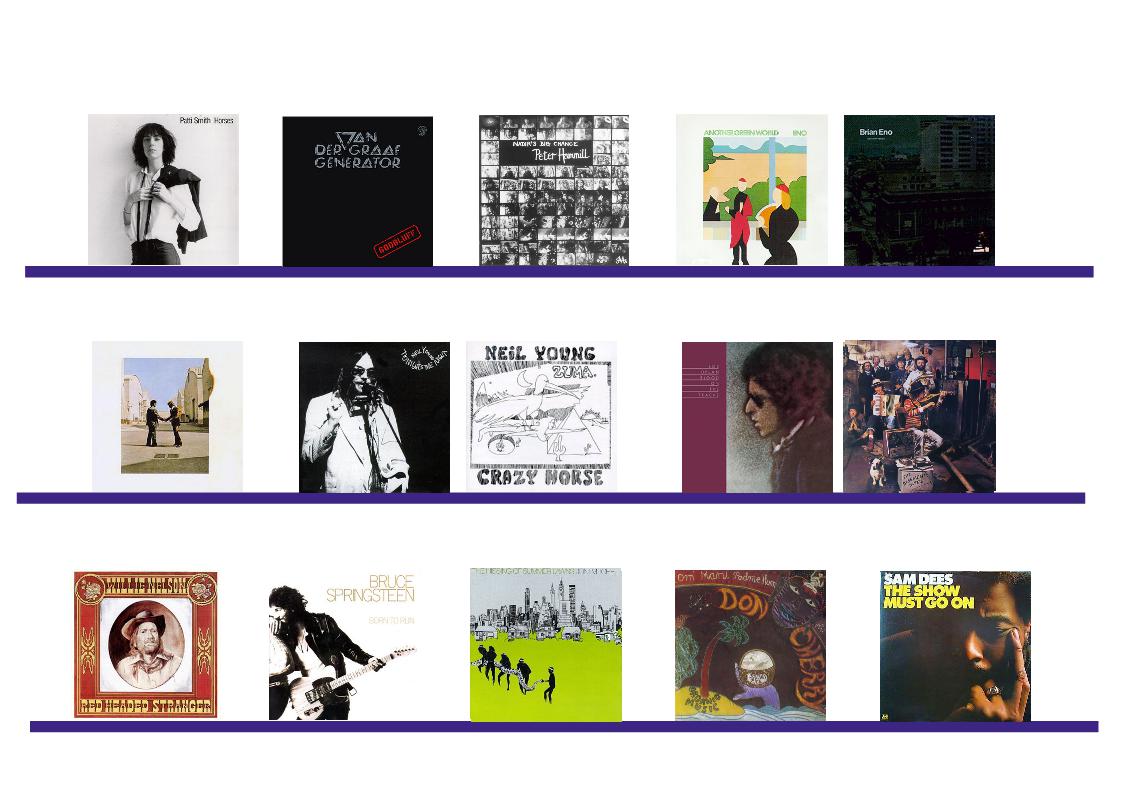

Der Vietnamkrieg endet mit dem Sieg der Roten Khmer. Die US Streitkräfte sind derweil aus Saigon geflohen. In Europa wird die KSZE (Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) gegründet – ein Zeichen der Entspannung. Derweil wird in Deutschland die linksradikale Terror-Organisation RAF gegründet und auch direkt aktiv. In Spanien stirbt General Franco und eine 36-jährige Diktatur endet. Zwei junge Amerikaner namens Bill Gates und Paul Allen gründen die kleine Firma Microsoft, es ist ein Jahr der Polyester-Klamotten und der breiten Hemdkragen und fürchterlichen Frisuren, es ist die Mitte der Siebziger und eigentlich müßte alles schrecklich sein, in China kommen bei Staudammbrüchen über 230.000 Menschen ums Leben, Hawaii wird von einer vierzehn Meter hohen Tsunami-Welle getroffen und Tim Buckley stirbt. Aber musikalisch ist ’75 überraschend interessant, voller toller Alben: Es ist ein gutes Jahr für Singer/Songwriter – Bob Dylans neues und altes Album, Neil Young auch mit zwei Meisterwerken, der junge Bruce Springsteen, Joni Mitchell, Paul Simon. Und das sind nur die namhaftesten. Patti Smith debütiert mit ihrer ureigenen Musik – und ist für mich die Mutii des „Punk“, Reggae ist in voller Blüte, genauso wie Outlaw-Country – der diverse Blüten und Ableger hinterlässt – während Krautrock glorreich verglüht und Ambient von Brian Eno erfunden wird. Das ECM Label bringt tollen Jazz, die Dictators machen schmutzige Musik und Dr. Feelgood spielen ihren Rhythm ’n‘ Blues so roh, dass man auch am liebsten „Punk“ sagen will. Auch klassischer progressiver Rock erblüht ein letztes Mal in Person von Peter Hammill und den reformierten Van Der Graaf Generator, aber auch mit Pink Floyd und noch ein paar anderen, um demnächst von besagtem Punk weggefegt zu werden. Derweil finde ich Donna Summer’s Disco- Hit „Love to Love You“ nicht unwichtig, aber uninteressant, Jeffersons Starship langweilig und Rod Stewart nur noch einen Schatten seiner selbst – und schweige somit darüber.

Patti Smith

Horses

(Arista, 1975)

fotografiert von Robert Mapplethorpe

Über die Frage, welches das wichtigste Album des Jahre ’75 ist, kann man eigentlich nicht diskutieren. Ich vermute die meisten würden mir zustimmen, dass Patti Smith’s Debüt Horses ganz oben steht – weil es voller Klasse, Kraft, Wucht und Wut weit in die Zukunft weist und weil es ohne jede Verkrampfung einen jungen Feminismus in die Männerdomäne Rock einbringt… Weil es zeitlos ist. Es ist schlicht Fakt, dass Horses ein wichtiges Fundament des Punk ist – mit seinem Hintergrund in der künstlerischen New Yorker Szene ums CBGB’s – ohne die „No Future“ Attitüde britischer Punks wie der Sex Pistols freilich. Im Gegenteil: Patti Smith’s fiebriger Gesang, die Virtuosität der Musik, die Literatur-Zitate (Smith liebte Rimbaud und zollte ihm in „Land“ Tribut), die unverstellten Jazzeinflüsse bei „Birdland“… all das hatte wenig mit dem teils gewollten Dilettantismus des Punk zu tun. Was aber 1975 regelrecht skandalös war: Das bewusst ungeschönte Image der Musikerin, ihre Selbstbestimmtheit, ihre „Ich mache was ICH will“-Haltung, die im Jahr 1975 noch ausserordentlich war – und die wiederum das ist, was Punk wirklich ausmacht… Natürlich hatte die Band ihre Position in der Szene um das CBGB’s entwickelt, war befreundet mit und beeinflusst von Bands wie Television, Blondie, den Ramones und in diesem Umfeld „aufgewachsen“. Und mit all dem im Gepäck steht Patti Smith als Role Model für Musikerinnen wie Siouxie oder PJ Harvey – was wiederum nichts mit Punk zu tun hat, sondern einfach mit intelligenter und nicht einzig am kommerziellen Erfolg ausgerichteter Musik. Vom Coverfoto von Robert Mapplethorpe bis zu den Lyrics ist das Album Kunst, und jeder sollte Horses gehört haben, so wie jeder einen Van Gogh gesehen oder ein Buch von John Steinbeck gelesen haben sollte. Ihre Version von Van Morrison’s „Gloria“, mit den – damals skandalösen – einleitenden Zeilen „Jesus died for somebody’s sins / but not mine“, das erwähnte „Land“ oder das Television-artige „Break it Up“ – bei dem Tom Verlaine seine Gitarre beisteuerte – klingen heute weniger nach Punk als nach der Musik einer Band, die Weniger zu viel Mehr macht. Kein Wunder: John Cale hatte produziert und den Musikern Freiraum zur Improvisation gelassen – was kein Produzent bei den folgenden Alben mehr zulassen wollte. Und so blieb Horses leider auch unerreicht…

Van der Graaf Generator

Godbluff

(Charisma, 1975)

„Lips-Logo“ der Stones erfunden hat

Ich habe es oben schon behauptet: Der progressive Rock ist 1975 nicht mehr das ganz große Ding. Die wichtigsten Bands des Genre’s wiederholen sich, blähen sich auf, hängen wie überreife Früchte am Baum, um bald herunter zu fallen. Aber da gab es diese eine Band, die von vorne herein auch in dieser Sparte der Rockmusik immer ein bisschen aussen vor war – weil sie bei allem Barock auch immer irgendwie geschmackvoll reduziert und weniger selbstverliebt geklungen hatte: Van der Graaf hatten sich 1974 reformiert – die Musiker hatten festgestellt, dass ihr Zusammenspiel noch immer funktionierte und dass sie als Band immer noch genug zu sagen hatten. Hinzu kam wohl, dass Sänger Peter Hammill den drei anderen Mitgliedern jetzt Mitspracherecht beim Songwriting zugestand – vermutlich, weil er sich auf seinen Solo-Alben genügend austoben konnte. Es gibt Unterschiede zu den ersten drei Alben der Band, genauso wie zum Solo-Werk Hammill’s. Alle vier Musiker hatten sich weiterentwickelt – was neben ihrem eigen- und einzigartigen Sound ein Grund ist, warum VdGG MK II eine der „progressiven“ Bands ist, die über zeitabhängigen Trends steht. Wie das reduzierte, düstere Cover schon andeutet, ist Godbluff ein sehr intensives Album – nicht „Heavy“ im Sinne von Hard-Rock, sondern emotional intensiv. Die klanglichen Experimente des Vorgängers Pawn Hearts von 1971 werden reduziert – besser destilliert – ohne die Komplexität aufzugeben. Noch immer gibt es ausgedehnte Instrumental-Passagen, auch wenn die Band sich nicht in Stimmungsmalerei verliert (was ja durchaus auch seinen Reiz hat). Insbesondere das Saxophon-Spiel von David Jackson, das den Gesang Hammills in den instrumentalen Teilen ersetzt, macht den Sound ungemein prägnant. Die vier Tracks sind alle sehr lang, aber es kommt keine Langeweile auf, das Prinzip der Steigerung und der Dynamik hatte diese Band so drauf, wie es 30 Jahre später nur die besten Post-Rock Bands konnten. Hinzu kommen Hammill’s Lyrics und seine eigenartige Stimme. Bei „Scorched Earth“ gleitet der Protagonist langsam in den Wahnsinn ab, bei „Arrows“ geht es um Angst und Krieg, – Bass und das Orgelspiel von Hugh Banton untermalen die Dramatik der Texte und geben der Musik eine enorme Kraft. Über die instrumentalen Fähigkeiten dieser Band konnte kein Zweifel bestehen und man konnte zu Recht hoffen, dass es mit Ihnen weitergehen würde. Und dazu kamen nun beständig Solo-Alben wie…

Peter Hammill

Nadir’s Big Chance

(Charisma, 1975)

Man mag ja denken, dass Peter Hammill nichts mit Punk zu tun hat. Der kreative Kopf und Sänger von Van Der Graaf Generator hatte mit seiner Band – bis ’72 und nun wieder seit ’74 – exzellenten und exzentrischen progressiven Rock gespielt, den er für seine bisherigen vier Solo-Alben nur ein ganz kleines bisschen eingedampft hatte. „Un-komplexe“ Songs hatte er bislang nicht geschafft – und auch wenn er sich für sein fünftes Solo-Album den Namen Rikki Nadir gab – ein jüngeres Selbst, das wütender, aggressiver und straighter sein sollte als er sich selber normalerweise sah – ist Nadir’s Big Chance mitnichten simpel. Es ist einfach etwas kraftvoller als die vorherigen Alben, die Songs sind etwas kürzer als gewohnt und kommen eher zum Punkt. Dabei handelt es sich teilweise um ältere Songs – „The Institute Of Mental Health, Burning“ war sogar noch mit seinem Jugendfreund und VdGG Mitgründer Chris Judge Smith geschrieben, „The People You Were Going to“ eine frühe Single der Band – und vor allem die ersten vier Songs des Albums sind verglichen mit dem meisten, was man erwartet haben wird, tatsächlich roh und wild. Wie gesagt hatten sich VdGG zu dieser Zeit reformiert und Hammill nahm auch sein Solo-Album mit allen drei Musikern auf. David Jackson’s Saxophon quäkt so eigenartig und eigenständig, Hugh Banton’s ist Bass so kraftvoll und melodisch und Guy Evan’s Drums so komplex, wie bei der Haupt-Band. Aber die Musik, die sie im ersten Drittel des Albums spielen, ist im Vergleich fast simpel. Die Balladen „Been Alone So Long“ und der schöne „Shingle Song“ haben mit Punk zwar nichts zu tun und das sechs-minütige „Two or Three Spectres“ ist sogar typisch End-60er VdGG. Und dennoch wird Nadir’s Big Chance immer wieder in den Kontext „Punk“ gebracht… weil Johnny Rotten von den Sex Pistols dieses Album bald in höchsten Tönen lobte und weil in den Liner Notes der Begriff „Punk“ benutzt wird: Letztlich egal: Auch hier handelt es sich einfach um gute Musik

Bian Eno

Another Green World

(Virgin, 1975)

Mit Another Green World entfernte sich Brian Eno, das ehemalige Gehirn von Roxy Music, endgültig vom Art- Pop/Rock Sound seiner vorherigen Alben Here Come The Warm Jets (1973) und Taking Tiger Mountain (By Strategy) (1974) und begann seine Suche nach einer experimentellen, „ambienten“ und hauptsächlich instrumentalen Musik. Ihm war nach einem Autounfall und erzwungener physischer Immobilität die Idee gekommen, Musik zu erschaffen, die zwar wie ein Möbel „funktioniert“, aber zugleich mehr sein müsste, als reine Hintergrund-Musik. So haben nur fünf der vierzehn Tracks auf Another Green World noch Lyrics, und selbst da klingen Eno’s Vocals unpersönlich und passen so in die Atmosphäre des gesamten Albums. Auf manchen Tracks lässt er sich von Freunden wie John Cale, Phil Collins und Robert Fripp unterstützen, meist baut Another Green World aber auf dem klaren, kalten Klang auf, den er mit Keyboards und Synths selber erzeugen kann. Eno hatte im Studio mit dem klassischen Instrumentarium experimentiert, verfremdete diese Sounds dann, nutzte die sogenannten „Oblique Strategies“ um Ideen für seine Kompositionen zu sammeln (Das heisst, er nutzte Karten, auf denen in kurzen Sätzen Tips und Anweisungen für kreative Zwickmühlen gegeben werden) und erschuf – zufällig und zugleich organisch – eine neue Art von Musik. Das, was wir heute als „Ambient“ kennen, was damals aber noch unbenannt war. Übrig blieben die Skelette seiner Songs und Kompositionen – ihre pulsierenden Herzen. Die neue Herangehensweise eröffnete eine komplett neue Welt für Eno (und ganz nebenbei in den kommenden Jahren für ganze Generationen von Adepten – Bowie, Talking Heads, IDM, Techno etc pp…) so dass er noch im selben Jahr zwei weiter Alben veröffentlichte:

Brian Eno

Discreet Music

(Obscure, 1975)

Zum einen das Solo-Album Discreet Music, eines, auf dem er den Gedanken der „Furniture Music“ -bzw. Ambient Music weiter und konsequenter noch ausführt, als auf Another Green World. Hier setzte er das Konzept radikal um, beim Titelstück, das sich über eine ganze LP-Seite erstreckt (ja, die angenehmen 20 Minuten…) wurden die Klänge des Synthesizers auf Tape aufgenommen, wiederholt und übereinander geschichtet, wodurch überlagernde Loops entstanden, Auf der zweiten Seite der LP spielte Gavin Bryars Cockpit Ensemble Variationen des Pachelbel Kanons, wobei sie ihre Themen nach Anweisungen veränderten. Interessant, aber dieser Teil verblasst hinter dem Titelstück, das mit Recht eines der ersten Ambient Stücke genannt werden kann. Ob er seine Ideen einzig aufgrund des geschilderten Hörerlebnisses nach dem Autounfall hatte, oder ob er sich hier auch von deutschen Elektronik-Bands wie Tangerine Dream beeinflussen ließ – die von einer anderen Seite kommend einige Jahre vorher zu ähnlichen Ergebnissen gekommen waren – ist eine akademische Frage. Eno’s Musik ist deutlich eher Klangskulptur als „kosmisches Rauschen“, sie ist funktionaler und zugleich näher am Pop, als die der deutschen Kollegen. Er würde bald Musikern wie David Bowie sowohl seine Ideen, als auch die Ideen solcher Kraut-Rock-Bands wie Cluster nahebringen. Diese Musik ist ein perfektes Beispiel für kluge Kooperation und gegenseitige Befruchtung und ich gehe in einem meiner gesonderten Artikel genauer darauf und auf das dritte Album dieser Art ein. Evening Star, eingespielt gemeinsam mit Robert Fripp.

Pink Floyd

Wish You Were Here

(Harvest, 1975)

Ikone der Coverkunst.

Dieses Album wird die weniger kunstbeflissene Fraktion der Musikhörer als Höhepunkt des Jahres ’75 benennen. Und man kann bestätigen, dass Wish You Were Here zu den kommerziell langlebigsten Alben der Musikgeschichte zählt – zu Recht. 1975 wurde es von der Presse allerdings eher ungnädig aufgenommen, aber Pink Floyd waren nach The Dark Side of the Moon nun einmal die größte Band der Welt – und die werden dann von arroganten Besserwissern (= Kritikern) oft schlechter behandelt, als verdient. Egal. Dieses Album wird bis heute von genug Menschen gehört und gut gefunden. Tatsache ist, dass der als Opener und Schluss-Stück aufgebaute Song „Shine on You Crazy Diamond“ einer der besten Songs der Band ist. Getragen im Tempo und basierend auf Floyd-typisch schlichten Akkordfolgen, aber so effektiv ausgestattet wie möglich, ist er als Tribut an den ehemaligen Bandkopf Syd Barrett gedacht, der inzwischen durch LSD geistig zerstört, zurückgezogen bei seiner Familie lebte. Dass bei der Abmischung von „Shine On…“auf einmal der zur Unkenntlichkeit aufgedunsene, glatzköpfige Barrett im Studio auftauchte, und zunächst nicht einmal erkannt wurde, trug zur Mythenbildung um Wish You Were Here bei. Mit „Welcome to the Machine“ und „Have a Cigar“ zeigte Roger Waters seine wachsende Unzufriedenheit mit dem Musikbusiness. Die im Text gestellte Frage „And which one is Pink?“ wurde der Band tatsächlich gestellt und Waters gab dem Business eine große Mitschuld an Barretts Niedergang. Bei „Have a Cigar“ übernahm mit Roy Harper ein bewunderter Freund der Band den Gesang, der zu der Zeit ebenfalls im Abbey Road Studio aufnahm (und er machte das hervorragend, obwohl Waters das später anders sah). Pink Floyds Musik auf Wish You Were Here mag simpel strukturiert sein, aber sie kommt von Herzen, sie wissen genau, wie man aus 4-5 Akkorden Musik machen kann, die fesselt, sie sind innovativ, nutzen Keyboards und Synthesizer effektiv und spielen mit Soundschnipseln und Alltagsgeräuschen, wie man es von ihnen kennt und mag. Das Album ist als komplettes Werk beeindruckend – ich selber schätze es mindestens so hoch wie den erfolgreiche Vorgänger, Es ist – neben dem folgenden Animals – ihr bestes Album.

Neil Young

Tonight’s The Night

(Reprise, Rec. 1973, Rel. 1975)

Hier nun Neil Young als Meister der Katharsis: Tonight’s the Night – sein sechstes Album – war tatsächlich schon zwei Jahre zuvor – noch vor dem Vorjahres–Album On the Beach – an einem einzigen Tag aufgenommen worden und gehört mit diesem und dem Live-Album Time Fades Away zu einer der kaputtesten Alben-Trilogien in der Geschichte der Rockmusik. Zum damaligen Zeitpunkt war die Stimmung sowohl bei Crazy Horse als auch bei Young selber auf dem Tiefpunkt, und so wurde Tonight’s the Night halb Beerdigung, halb Séance. Es behandelt den Drogen-Tod seiner Freunde, des Crazy Horse Kollegen Danny Whitten und des Roadies Bruce Berry. Die Band scheint teilweise völlig out of tune, Neil Young’s Stimme, die sowieso zum Wimmern neigt, klingt hier womöglich noch trunkener – und genau das trägt entscheidend zur Intensität und Klasse der Musik bei. Die Idee, die Songs in einem einzigen Take auf Tape zu bannen, war in dieser Situation und mit diesen Musikern logisch gewesen. Aber Neil Young war dennoch zunächst erschrocken über das Resultat der Session – und die Plattenfirma weigerte sich zunächst, das Album zu veröffentlichen und brachte es dann – wie oben gesagt – zwei Jahre später heraus. Die Songs selber mögen nicht zu den Besten seiner Karriere gehören, das Titelstück- das in zwei Versionen Anfang und Schluß des Albums bildet – wurde aber immerhin zum Klassiker. Aber Tonight’s the Night ist als Gesamtpaket eines seiner besten Alben – und Neil Young hat etliche tolle Alben gemacht. Man sollte bei dieser desolaten Musik bedenken, dass er noch drei Jahre vorher mit Harvest ein No 1 Album hatte. Niemand konnte ihm also vorwerfen, sich von kommerziellen Erwägungen leiten zu lassen.

Neil Young & Crazy Horse

Zuma

(Reprise, 1975)

…so war das ebenfalls 1975 veröffentlichte Zuma im Vergleich zwar weniger kompromisslos, aber inzwischen ging es ihm besser, er hatte ein Konzept, die passenden Songs und mit Frank Sampedro einen Nachfolger für Danny Whitten in seiner Band. Zuma dreht sich oberflächlich gesehen um Amerikas Ureinwohner. Höhepunkt ist ohne Zweifel „Cortez the Killer“, das von Hernan Cortez und dem Völkermord an den Inkas handelt – was wiederum dazu führen sollte, dass Zuma in Spanien verboten wurde. Das Stück glänzt mit Young’s unnachahmlich brennender Gitarre, es hat die für Young typische, bestechend einfache Melodik, und es ist vor Allem viel mehr, als nur ein „Bericht“ über die Greuel an den Ureinwohnern Mittelamerika’s. Auch „Dangerbird“, das auch das Covermotiv des mexikanisch-stämmigen US-Künstlers James Mazzeo thematisiert, gehört zu seinen großen Songs. Auf „Through My Sails“ wird er von Crosby, Stills & Nash begleitet, offenbar herrschte da mal wieder kurz Frieden zwischen den Konkurrenten. Das ganze Album verströmt eine Stimmung von trauriger Friedfertigkeit, es zeigt eine weitere Facette von Neil Young’s Kunst – es ist ein weiteres Meisterwerk – und ganz nebenbei mein liebstes Neil Young Album.

Bob Dylan

Blood On The Tracks

(Columbia, 1975)

Nach dem fatalen Motorradunfall von 1966 und nachdem die Sechziger endgültig vorbei sind, ist Bob Dylan künstlerisch scheinbar auf dem absteigenden Ast. Er ist nicht vergessen – dazu sind seine Leistungen zu groß – aber man wähnt ihn im kreativen Ruhestand – schließlich ist er schon 33 Jahre alt und sein Publikum ist mit ihm gealtert. Auf dem durchaus feine Live Album Before The Flood aus dem Vorjahr war er in Form, hatte mit seinen alten Freunden von The Band die altbekannten Songs recycled. Dass er dann aber so fantastisches neues Material in der Hinterhand haben würde, dürfte viele überrascht haben. Blood on the Tracks reicht qualitativ an die Trilogie von 65/66 heran, und es bietet auch keine bloße Wiederholung der wilden, aufgeregten Musik jener Tage – stattdessen sind die Songs hier „musikalischer“, die Lyrics sind Mini-Film Scripts, der Sound ist regelrecht theatralisch, aber seine Songs unterwerfen sich nicht mehr den Lyrics, die Melodien sind feiner ziseliert, wieder an Folkmusik angelehnt, die Country und Rock Versuche sind beiseitegeschoben und natürlich erkennt jeder Dylans Stimme, seine Mundharmonika und sein Gitarrenspiel. Bei den Sessions sind neue Musiker dabei, die den Sound geschmeidiger machen. Dylan hatte wieder zur Fähigkeit gefunden, echte Songs zu schreiben, und diese neu gefundene Quelle schien ergiebig. Da sind der Opener „Tangled Up in Blue“ der zu Recht als einer seiner besten Songs gilt, direkt gefolgt von „Simple Twist of Fate“ – gleich mal eine Ansage, wer der beste Songwriter ist. Lyrics und Melodie eine perfekte Einheit, klug und schön. Da ist „Lily, Rosemary, and the Jack of Hearts“, eine ganze Novelle in neun Minuten, da ist das fast acht-minütige „Idiot Wind“ – und keine Sekunde ist zuviel. Blood on the Tracks könnte zu jeder Zeit entstanden sein, es klingt zeitlos/modern. Wollte ich jemandem Dylan’s Musik schmackhaft machen, dann würde ich dieses Album vorschlagen. Dylan als Ästhet, und das zu einer Zeit, als er durch eine hässliche Trennung ging – obwohl er immer leugnen würde, Blood on the Tracks sei ein „Trennungsalbum“. (P.S. – es gibt ein sehr lohnendes Bootleg mit den Aufnahmen zu diesem Album, genannt The New York Sessions ). Und Dylan Fans – Neue und Alte – bekamen im selben Jahr noch einen Nachschlag vorgesetzt…

Bob Dylan & The Band

Basement Tapes

(Columbia, Rec. 1967-68, Rel. 1975)

1967 – im Jahr nach seinem fatalen Motorrad-Unfall also – hatte Dylan’s damalige Band – The Band eben – sich ein großes, rosafarbenes Haus gemietet, dort im Keller ihr eigenes Album (Music from Big Pink) aufgenommen, und zuvor in etlichen Sessions mit Bob Dylan gemeinsam 105 Songs aufgenommen – meist klassischen Folk, Country, Blues und eine Anzahl neuer Dylan-Songs. Es war Musik, die völlig gegen die psychedelischen Trends jener Zeit lief, Musik, die Dylans Versuch dokumentiert, sich wieder auf das Einfache, die Essenz aus Folk, Blues und Country zu konzentrieren. So ließ er ein paar dieser Songs („The Mighty Quinn“ z.B.!) für andere Künstler freigeben – und den Rest einfach liegen. Ab 1968 kursierten Teile der Aufnahmen als erster Bootleg der Rockgeschichte unter dem Namen The Great White Wonder, aber nun – nach dem Erfolg von Blood on the Tracks – beschlossen Dylan und Columbia, einen Teil der Songs unter dem Namen Basement Tapes zu veröffentlichen. Das Album wurde entgegen den Erwartungen zunächst nur ein moderater kommerzieller Erfolg, es war dann wohl doch zu viel Dylan in einem Jahr – und tatsächlich sind die Basement Tapes auf gewisse Weise anstrengend: Es ist ein Querschnitt durch die Musik Amerikas – Americana nennt man das heute – bei dem so viele Facetten beleuchtet werden, dass man geblendet wird. Der Einfluss von The Band ist groß, aber Dylan ist der wahre Kopf hinter der Musik, voller Humor, Spaß, Neugierde, mit feinen eigenen Ideen und vor Allem völlig locker, da er nicht den Druck verspürte, diese Musik zu veröffentlichen. Heutzutage existiert das Album im üblichen 5-fach CD Komplettpaket, mit allen 105 Aufnahmen – ob man die unbedingt haben muß, bleibt jedem selbst überlassen. Mir reichen die ’75er Basement Tapes, mit Favoriten wie „Million Dollar Bash“, dem Traditional „Ain’t no More Cane“, dem The Band-Song „Bessie Smith“…. eigentlich findet man bei jedem Hören einen neuen Favoriten. Dylan war – zumindest für eine Weile – wieder da.

Willie Nelson

Red Headed Stranger

(Columbia, 1975)

Backsleeve – Lynn Capri

Eigentlich ist der von Willie Nelson mit ein paar Kollegen erschaffene Outlaw-Country-Sound ’75 schon ausformuliert und einige Protagonisten beginnen schon in Suchtmitteln und Klischees zu ersaufen. Dennoch: die Compilation Wanted! The Outlaws, die der Szene ihren Namen gab – und auf der neben Willie auch Waylon Jennings, dessen Frau Jessie Colter und Tompall Glaser mitwirkten, würde erst ein paar Monate nach Red Headed Stranger veröffentlicht werden. Aber letztlich stand Willie Nelson immer über den Trends, denn seine Stimme, seine Art zu Singen und sein jazziges Gitarrenspiel waren zu country-untypisch. Dennoch schmiedete Nelson mit diesem Konzeptalbum die Krone des Outlaw Country – die dadurch – wie alle klassischen Alben – über ihr „Genre“ hinaus strahlte. Es waren Nelson’s individuellen Eigenheiten, die ins Auge fielen: Seine unverschämt coole Stimme, sein immer etwas ZU spät einsetzender Gesang und sein sparsam-jazziges Gitarrenspiel – und natürlich auch sein Songwriting, das ihm lange das Geld zum nackten Überleben gesichert hatte. Mit Phases and Stages hatte er im Vorjahr ein Konzept-Album über Trennung und Scheidung aus männlicher und weiblicher (!) Perspektive gemacht. Jetzt aber kam eine klassische Westerngeschichte, auf dem Back-Cover übrigens als Cartoon illustriert. Der „Red Headed“ Prediger, der seine Frau und ihren Lover aus Eifersucht umbringt… als fast shakespeare’sche Tragödie, Und Nelson sang diese Story-Songs, als wäre er der Protagonist. Und die Songauswahl? Dass Nelson einer der kreativsten und besten Songwriter inner- und ausserhalb der Country-Welt war, bewies er hier ein weiteres mal, aber er war sich nicht zu schade, ein paar wohlgesetzte Cover-Versionen ins Konzept einzubauen: Das wunderbare „Blue Eyes Crying in the Rain“ von Fred Rose wurde gar zum signature tune. Er integrierte Gospel, er legte die absteigenden Akkorde des selbstverfassten „Time of the Preacher“ über das Album, er nahm die Hörer mit in eine Geschichte, die er mit der ihm eigenen Coolness erzählte – und er verpackte all das so sparsam, dass die Columbia Executives zunächst glaubten, er habe ihnen ein Demo geschickt. Nun – Red Headed Stranger blieb so, wie Nelson es wollte und wir haben heute einen Klassiker der populären Musik- Es mag Country sein – aber es ist eigentlich viel mehr.

Bruce Springsteen

Born To Run

(CBS, 1975)

ist eine Ikone

Das Cover-Foto ist eine Ikone, die Musik ist nach zwei Alben endgültig ausformuliert, und er ist auch noch (bald) befreundet mit Patti Smith. Bruce Sprinsteen, der Mann, der ungerechtfertigterweise ein paar Jahre später von Ignoranten wegen seines „Born in the USA“ in die Ecke dümmlichen Patriotismus‘ gestellt werden würde, hatte Mitte der Siebziger einiges an Credibility – und er hatte ’75 mit seinem opulenten Referenz-Album Born to Run einen enormen Erfolg. Einen Erfolg, der ihn wiederum so sehr verfolgen sollte, dass er danach – quasi als Trotzreaktion – mit Nebraska sein „reduziertestes“ Album machen würde. Born To Run ist so amerikanisch wie Hot Dogs, wie der Super Bowl und Cadillac, es zeigt all die Archetypen des amerikanischen Traums mit ergreifender Hingabe, aber eben auch mit einem Blick auf die dunklen Seiten des amerikanischen Traumes und aus einer unkitschigen Working-Class Perspektive. So ist das Album für Europäer vielleicht schwer zu verstehen, aber man muß Songs wie „Thunder Road“, den Titelsong oder den 9+ Minüter „Jungleland“ nicht intellektuell verstehen, um die pure Leidenschaft und Wucht mitzuempfinden – vielleicht schadet ein analytisches Verstehen-Wollen dieser Musik sogar. Dabei hat der Sound der E-Street Band mich nie wirklich begeistert. Sie mögen live eine Wucht sein, aber sie klingen mir persönlich manchmal zu sehr nach über-eifriger White Soul Kapelle, und Springsteens Gesang bekommt bei manchen Stücken einen Testosteronschub, den ich lächerlich finde, und der ihm dankenswerterweise bei den ruhigen Alben komplett abgeht – so dass ich auf diesen seine wunderbar erzählten Stories besser verfolgen kann und will. Aber die drei oben genannten Songs, und mit vernachlässigbaren Abstrichen auch noch „Night“, „Backstreets“ und „Meeting Across the River“ – sind große Song-Kunst, die in wenigen Zeilen den amerikanische Mythos abbilden. Und auch Born to Run funktioniert incl. schwächerer Songs als Einheit, es ist ur-amerikanisch und darin ganz authentisch. Ein großes Album, wenn auch (für mich) nicht Springsteen’s bestes.

Joni Mitchell

The Hissing Of Summer Lawns

(Asylum, 1975)

Seit dem Beginn der Siebziger hatte Joni Mitchell über mehrere Jahre auf ihrem Feld kaum jemanden neben und niemanden über sich, sie war die vollkommen eigenständige, selbstbestimmte Künstlerin, die so manche Songwriterin auch heute gerne wäre. Sie hatte eben die Fähigkeiten – und auch die entsprechenden Bewunderer an den richtigen Plätzen – und damit wohl das entsprechende Selbstvertrauen. Eine erfinderische, unakademische Gitarristin mit einer Stimme und einem Songwriting in der Schnittmenge zwischen Folk und Jazz, und genau da hatte sie sich Mitte der Siebziger auch musikalisch klar positioniert. The Hissing of the Summer Lawns verbindet manches für diese Zeit revolutionäre Klangexperiment mit messerscharfem Songwriting und surrealer Imagination. Da gibt es bei „The Jungle Line“ Weltmusik-Experimente mit den „Drums of Burundi“, sie verlässt die akustische Folk-Instrumentierung zugunsten eines warmen Jazz-Sounds. Sie beobachtet Leben und Liebe in der modernen Gesellschaft in scharfsinnigen Bildern, die es bewusst vermeiden, allzu persönlich zu sein. Und die Musik – auf diesem Album ausschließlich mit einer versierten Band aus Fusion- und Jazzmusikern wie Larry Carlton und Robben Ford – verweigert sich der instrumentalen Leistungsschau, die ansonsten in dieser Zeit – und insbesondere von genau diesen Musikern – gerne betrieben wird. Hier ordnen sich die Könner Songs unter, die Jazz und Folk organisch miteinander verbinden und – wie das Vorbild Kind of Blue – die Musik souverän und gleichmäßig dahinfließen lassen. The Hissing of the Summer Lawns ist in Joni Mitchells Karriere ein Album des Überganges zwischen akustischem Folk und ihrer ureigenen Form des Jazz – hier nun mit einem Schwergewicht auf Letzterem. Sie schafft darauf erstmals die Atmosphäre, die sie auf den folgenden Alben ausformulieren würde, und die niemand sonst so erzeugen konnte. Dass das dann irgendwann auch ins geschmäcklerische Abrutschen würde, sei verziehen – wer hat schon eine so lange und zugleich fruchtbare Karriere mit so vielen großen Alben vorzuweisen?

Don Cherry

Brown Rice (s/t)

(EMI Italy, 1975, ReRel. 1977)

Jazz ist ’75 (noch) nicht ganz unwichtig geworden, aber er richtet sich anscheinend an ein kleiner werdendes Publikum. Kammer-Jazz ECM-Style und Free Jazz sprechen zunächst einmal eher elitäre Nerds an. Aber der Trompeter Don Cherry hatte es nicht mit elitärem Jazz. Schon als er Ende der 50er mit dem als verrückt (und unfähig) geltenden Ornette Coleman spielte, war er auf der Pocket-Trompete ein Virtuose mit Witz. Bald bereiste er die ganze Welt, um seinen musikalischen Horizont zu erweitern, machte bis ’77 etliche großartige, klug konzipierte Solo-Alben (… von der Symphony for Improvisers bis zu den beiden „mu“ Alben..). 1975 nahm er dann für EMI Italy ein Album mit dem Titel Brown Rice auf, aber erst ’77 kam es mit neuem Cover als Don Cherry bei Horizon Rec. weltweit heraus. Cherry war inzwischen intensiv dabei, afrikanische, arabische und indische Musik mit westlichem Jazz-Instrumentarium zu verbinden, er hatte Gesangsunterricht genommen und seinen sowieso schon weiten Horizont um diverse Ideen aus der Fusion aus Rock und Jazz erweitert. Letztlich akzeptierte der Mann keine stilistischen Grenzen und machte seit ein paar Jahren entsprechende Musik mit der Organic Music Society. So verweigert die Musik auf diesem Album sich Kategorien, ist aber für Jazz-gewöhnte Ohren wegen der Instrumentierung erst einmal leichter zu akzeptieren. Zugleich hat sie aber durch den Sounds von Sitar, durch Harmonien und Skalen aus indischer und arabischer Musik und durch extrem abwechslungsreiche Rhythmik eine „exotische“ Anmutung. Bei „Chenrezig“ – dem Opener der zweiten LP-Seite – rezitiert Cherry tibetische Gebetsformen in einem Chant, der erst nur von tiefen Basstönen begleitet wird, um dann in eine „A Love Supreme“-Spiritualität zu gleiten. Er lässt seine Trompete wie einen Geist über den Klangwolken von Bass und Drums schweben, verbindet Elemente, die eigentlich nicht verbunden werden können, und hält doch alle auseinandestrebenden Elemente zusammen. Seine Trompete klingt auf dem Fusion-Track „Degi-Degi“ wie eine verzerrte Gitarre. Und der Titeltrack basiert auf einem enorm eingängigen Riff, über dem er „Brown Rice, Brown Rice“ flüstert während seine Mitspieler sich austoben, ohne dass der Faden verloren geht. Natürlich ist das auch den Mitspielern zu verdanken: Charlie Haden am Bass und Billy Higgins an den Drums kannte er schon von Ornette Coleman, aber Cherry hat eine Spiritualität, die Nichts mehr mit dem abstrakten Expressionismus von Coleman zu tun hat. Für mich ist das Album Don Cherry eine Art Best of Fusion, Funk, Free Jazz, Spiritual Jazz und Weltmusik. Und dass all das so mühelos zusammenfällt, ist der Grund, warum ich Don Cherry jedem – auch Jazz-fernen Interessierten – empfehlen würde.

Sam Dees

The Show Must Go On

(Atlantic, 1975)

Den aus Birmingham, Alabama stammenden Soul-Sänger und Songwriter Sam Dees wiederum kennen eigentlich nur Soul-Spezialisten. Wie so oft – sehr zu Unrecht. Dees hatte für etliche Größen des Soul Hits geschrieben, hatte selber auch durchaus einige erfolgreiche Singles gehabt, war ein fantastischer Arrangeur und Sänger mit einer Stimme, die nach tiefergelegtem Curtis Mayfield klingt – mit dem er auch das kritische gesellschaftliche Bewusstsein teilte. Sein erstes und für sehr lange Zeit einziges Solo-Album The Show Must Go On beginnt mit den Zeilen „Your Father Is a Pusherman“, der Song „Child of the Streets“ könnte inklusive Instrumentierung und Atmosphäre zu den Klassikern Curtis Mayfield’s gehören. Aber The Show Must Go On teilt die Eine wichtige Qualitäten mit anderen, weniger bekannten Soul Preziosen: Auch die nicht als Singles veröffentlichten Songs haben Klasse, sind nicht redundant. Bei allen Tracks war Sam Dees Co-Autor, die Band, die er in zwei Studios in seiner Heimatstadt um sich versammelte, spielte wunderbar zusammen, Dees‘ Stimme ist ein Genuss und vor Allem – Songs wie „Troubled Child“ oder „What’s It Gonna Be“ hätten weit mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber Dees war – wie Ann Peebles ein Jahr zuvor – in Zeiten von Funk, aufkommendem Smooth-Soul und Disco ein bisschen zu spät mit seinem gefühlvollen Southern-Soul. Musik mit soviel Tiefe passte nicht zum Hedonismus der jungen Generation. Dabei wird auf The Show Must Go On hier und da sogar der aktuellen Mode Tribut gezollt: „Just Out of My Reach“ oder „Worn Out Broken Heart“ bedienen durchaus auch die „Love Song“- Abteilung. Aber ein kraftvoller Soul Stomper wie „Claim Jumpin’“ war bei aller Klasse und trotz fantastischer Stimme zu dieser Zeit nicht mehr up to date und obwohl das Album nicht nur im tiefen Sumpf des Southern Soul brodelt, blieb der Erfolg aus. In der Zeit danach stieg die Anerkennung für das Album kontinuierlich, inzwischen gilt es als Klassiker des Soul der Siebziger – und ist nach einer Ewigkeit auch als CD veröffentlicht und somit eigentlich der Obskurität entrissen. Für mich eines der wichtigsten Soul Alben der Siebziger… mindestens.