Siehe Polen, Türkei, Ungarn – siehe rechte Parteien in den etablierten Demokratien Englands, Frankreichs, Deutschlands – und eben in den USA, wo Präsident Trump mit Atomkriegs-Fantasien gegen Nord-Korea zündelt, internationale Vereinbarungen nach Lust und Laune kündigt, das Personal seiner Regierung wie in seiner einstigen Casting-Show heuert und feuert – und dafür von seinen debilen Anhängern bewundert wird. Einziger positiver Effekt: Demokraten in- und ausserhalb der USA vereinigen sich… ein bisschen. Der völlig verfahrene Bürgerkrieg in Syrien geht weiter und weiter, Derweil jagen Umweltkatastrophen von bisher nicht gekannter Gewalt über den Globus, Hurricanes im Wochenabstand in den USA und den umliegenden Staaten und Stürme in Asien, Wetterextreme in Europa, das Massen(aus)sterben von Fischen, Vögeln, Säugetieren und Insekten, dazu noch ein massives Erdbeben in Mexiko… dass der Ausbau der Elektro-Mobilität in Gang kommt, ist da marginal. Die alte Garde der Rockmusik mit Leuten wie Chuck Berry und Fats Domino stirbt aus und auch „jüngere“ Musiker wie Tom Petty oder Can’s Jaki Liebzeit und Holger Czukay sind dahin. Es gibt sehr viel – fast ZU viel – gute Musik in Form von Downloads und… wieder auf Vinyl!!. Dessen Verkäufe ziehen immer mehr an. Wer Musik als wertige Kunst sieht, ist gerne bereit, Das Geld für eine LP samt Cover auszugeben. Musik mag nicht mehr die Bedeutung haben, die sie in den Sechzigern oder Siebzigern hatte, aber es gibt nach wie vor Künstler, die Position beziehen, die mehr, als bloß unterhalten wollen. Gerade Pop und R’n’B-Künstler fühlen sich in Zeiten von Populisten wie Trump bemüßigt, ihre Popularität für klare politischen Aussagen zu nutzen. Eine Tendenz aber bleibt: Alles wird mit Allem vermischt, wer gute Musik macht, nutzt seine kleine eigene idee, den persönlichen Stil. Interessant wird es immer dann, wenn man die nicht ganz so populären Ecken ausleuchtet. Es gibt mit Solwdive oder The Jesus and Mary Chain oder den Feelies alte Helden, die sich reformiert haben und tolle Alben abliefern. Ein schöner Trend sind die jungen Outlaw-Country Musikerinnen, aber ich liebe auch etliche Black Metal-Alben, etliche Alben aus dem weiten Feld der elektronischen Musik (wo Wolfgang Voigt sein Projekt Gas wieder zu Leben erweckt), Post-Punk, Psychedelik Rock, Folk in moderniesierter Form und vor Allem im HipHop, wo neben (wieder) Kendrick Lamar dieses Jahr zwei komplette Hände voll Alben von Künstlern wie Tyler The Creator, Vince Staples, Mach-Hommy oder Brockhampton großartig sind – die aber oft nur als Download zu bekommen sind. Ein Trend, der sich fortsetzt und der mich frustriert.

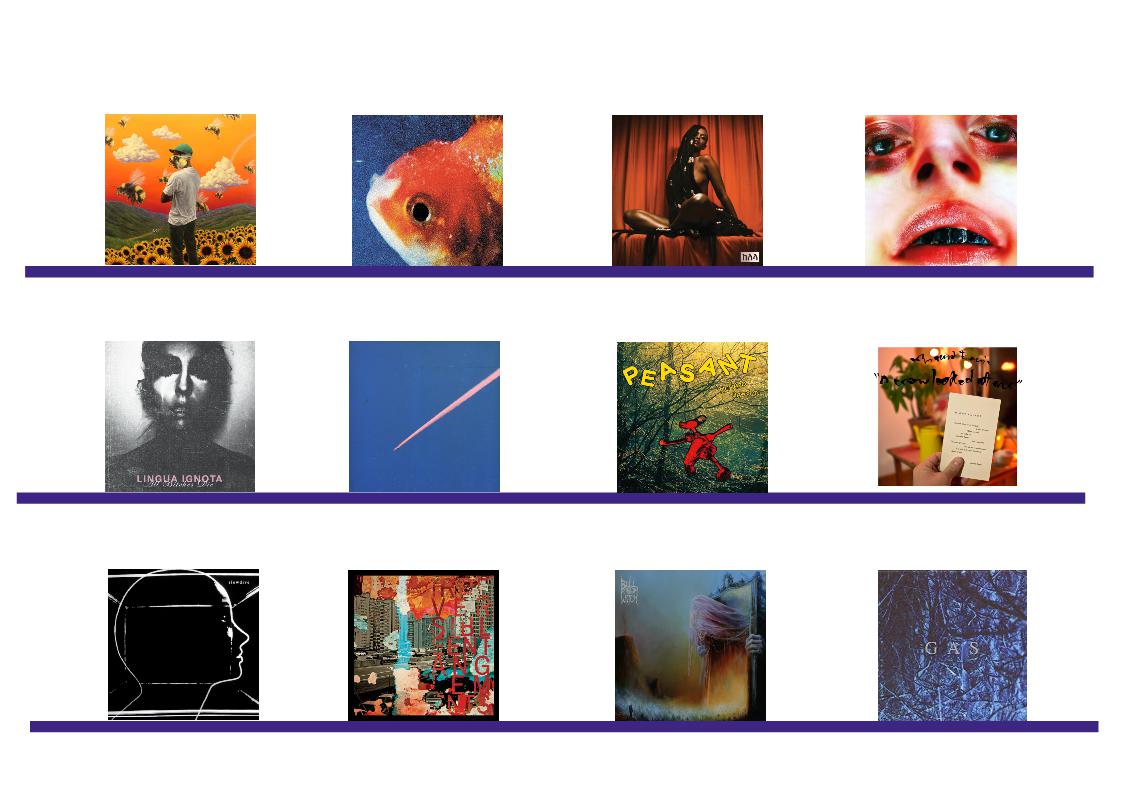

Tyler, the Creator

Scum Fuck Flower Boy

(Columbia, 2017)

Ich nehme an, man kann mit Recht sagen, dass Kendrick Lamar den HipHop in die 10er gerettet hat. Und auch 2017 liefert er mit DAMN. ein sehr gutes Album ab. Aber jetzt haben andere Künstler einen neuen Ansatz gefunden, jetzt steigt so mancher interessante Act aus dem Underground hoch und tolle HipHop Alben kommen im Wochentakt heraus. Teilweise bleiben sie (bewusst) Geheimtips: Die Abstraktionen von Mach-Hommy sind bis heute (2023) nur downloadable. Aber Tyler Okonma aka Tyler, The Creator suchte wohl schon Ruhm und Erfolg, als er in den 00ern mit dem HipHop Kollektiv Odd Future bekannt wurde. Seine damals kritisierten Horrorcore Texte hatte er inzwischen gegen kluge, introspektive, mitunter fast conscious lyrics ausgetauscht. Und dass er musikalisch gewachsen war, konnte man an diesem, seinem ersten wirklich meisterhaften Album erkennen: Scum Fuck Flower Boy zeigt alles, was moderner HipHop kann. Der Typ holte offenbar aus den vorherigen Alben alle guten Ideen ‚raus und baute draus tatsächlich etwas zeitloses. Dass er mit seiner seltsam tiefen, rauen Jungs-Stimme toll rappen konnte, war ja immerhin bekannt. Tyler ist ein leicht wiedererkennbarer Rapper. Hier hatte er Musik dazu, die dem Cover entsprechend oft warm, verspielt, ein bisschen psychedelisch verbogen klang. Ein sommerlicher Sound, Handclaps, weiche, summende Synth-Sounds, ab und zu rumpelt ein tiefer Bass und Tyler rappt über kleine Song-Preziosen. Es gibt einen Cast von Gästen mit großen Namen: Kali Uchis, Frank Ocean, A$AP Rocky, Lil Wayne… viele, die 2017 oben sind, machen mit. Ein Track wie die Single „Who Dat Boy“ ist dunkel – eine kleine Rückbesinnung auf den alten Horrorcore, dann gibt es aber wieder eine Neo-Soul-Session wie „Garden Shed“ mit Gast Vocals von Estelle. Mit verzerrten, verträumten Gitarren. Er macht auf seine Weise das, was Kendrick Lamar so mühelos geschafft hat: Er breitet sich weit aus über die Grenzen des HipHop in alle Bereiche der Popmusik – und macht so eine eigene Musik, die mit dem Genre-Begriff HipHop nur unzureichend beschrieben ist. Man höre nur seine wunderbar durcharrangierte Neo-Soul Klagen über Einsamkeit bei „Boredom“ oder „911/Mr. Lonely“ (wieder mit Frank Ocean). Scum Fuck Flower Boy ist -wie gesagt – ein Kaleidoskop, in dem alles zu sehen ist, was inzwischen in den HipHop eingeflossen ist. Und Tyler, The Creator ist einer von denen, die diese Einflüsse sehr stilvoll zu einer eigenen Musik zusammenfügen können. Dass er das sogar noch besser konnte, bewies er 2019 mit dem Nachfolge-Album Igor.

Vince Staples

Big Fish Theory

(Def Jam, 2017)

Im Gegensatz zu Tyler und im Einklang mit etlichen hervorragenden HipHop-Alben der letzten Jahre ist auch Big Fish Theory – Album No. 2 des aus Compton, L.A. stammenden Vince Staples – kaum als LP zu finden. Das hält mich meist davon ab, die entsprechenden Alben zu beschreiben. Wie soll ich diese Musik hören? Nur Streamen? Aber gerade im HipHop gib es viele extrem unterhaltsame Alben nur als Download – und ggf. als limitierte und scheissteure Items bei discogs. Und das wird bald zur Regel. Siehe Billy Woods, Siehe Lil‘ Ugly Main… Immerhin ist Def Jam ein großes Label und hat dieses Album limitiert als CD und LP veröffentlicht.. Denn dieses Album sollte man suchen – weil es eine eigenständige Facette des HipHop aufleuchten lässt. Schon beim Vorgänger Summertime ’06 hatte Staples ein paar Electronic Beats, ein bisschen Techno einfliessen lassen. Die EP Prima Donna – ebenfalls 2016 – untersuchte das Gebiet weiter, jetzt ging er in die Vollen. Diese Techno-Einflüsse machen Big Fish Theory originell und eigenständig. Staples hatte einen beeindruckenden Cast an Gästen dabei: Damon Albarn, Kendrick Lamar (natürlich…), A$AP Rocky, Kilo Kish… Als Produzenten Justin Vernon, Future Bass Koryphäe Flume, SOPHIE… Tja – da waren viele Leute dabei, aber das Album blieb aus einem Guß, eindeutig Vince Staples. Wobei eine Produzentin wie SOPHIE natürlich goldene Hände hatte – man höre sich nur „Yeah Right“ an, das Flume und SOPHIE gemeinsam produziert hatten. Harte elektronische Beats, Gaming-Sounds, ein nervender Chorus. Da ist „Love Can Be“ mit Geschrei von Damon Albarn und dem Knistern einer Schallplatte zu Beginn noch leichter zu genießen. Oder der Einstieg in „Homage“… Das ist reine elektronische Musik, mit Staples Rap wird es Trap, Big Fish Theory zeigte, was im HipHop angesagt und möglich war. Natürlich waren Staple’s Lyrics düster und nihilistisch, behandelten die dunkeln Seiten des Ruhms, die traurige politische Situation der Schwarzen in den USA. Big Fish Theory ist avantgardistisch, dunkel, elektronisch, ideenreich. Ob es in 20 Jahren denselben Wert haben wird? Oder ob dann eher Mach-Hommy oder BROCKHAMPTON oder Big K.R.I.T. Erinnert werden? Mal sehen…

Kelela

Take Me Apart

(Warp, 2017)

Der Hinweis auf den Bedeutungs-Gewinn von R&B in den Jahren seit Neo Soul a la D’Angelo und Erykah Badu wiederhole ich gerne. Und natürlich gibt es auch in 2017 weitere Beweise dafür, dass dieses in den 80ern oft so stylish leere Genre inzwischen oft Alben und Künstler von Bedeutung und Klasse hervorbringt. 2017 fällt neben den vielen Neo-Soul Spuren in Tyler, the Creator’s oben gelobtem Album und Solána Imani Rowe aka SZA’s Debüt CTRL (könnte genauso gut hier stehen..) eben Kelela Mizanekristos‘ Debüt Take Me Apart auf. Die hatte schon 2013 mit dem Mixtape Cut 4 Me und ’15 mit ihrer EP Hallucinogen begeistert – im Club genauso wie unter’m Kopfhörer. Und ich lasse die Vergleiche regnen: Aaliyah’s Style, Sade’s elegante Melancholie und – für die Indie Fraktion unentbehrlich für die Liebe – Björk’s Artyness. Wenn man das zusammen steckt… könnte eine traurigere FKA Twigs herauskommen…? Nun – Kelela hat nicht deren Exzentrik, dafür eine regelrecht luxuriöse Alt-Stimme, ihre Musik ist ein quiet storm, ist perfekt – und verstört zugleich, denn unter der polierten Oberfläche lauert eine Tiefe, die man ausloten muss. Natürlich glänzen Produktion und Arrangements wie Chrom. Die Beats von Arca, Jam City oder Ariel Rechtshaid sind einerseits sehr clean, andererseits wunderbar avantgardistisch. Es entsteht keine Musik zum Tanzen, sondern Musik, für regnerische Herbstnächte – in luxuriösem Environment meinetwegen, aber in samtener Finsternis, die die Banalität hunderter R’n’B-Acts disqualifiziert. Es wird auch mal flotter: „Onanon“, von L’Arca mit ihren typischen Sounds und Beats möbliert, ist schnelles Stolpern. Aber da ist auch das minimalistische „Better“. Da stellt sie eine Trennung schlicht und treffend mit den Worten „Didn’t it make you better? Aren’t we better now?” mit einer Stimme wie fließende Seide dar. Den Track hatte sie mit Romy Madley Croft von The xx geschrieben, für die sich damit vermutlich einen Traum erfüllte. Es geht in all den nächtlichen Songs um Trennungen, um’s Sich Finden, um die Kraft und die Verletzungen, die man sich dabei zufügen mag. Um Kelela’s Selbstbestimmung – Take Me Apart ist ein Album aus persönlicher Sicht und voller subtiler Kraft. Es ist schön und dunkel…. Und es bereitet personell vor auf…

Arca

s/t

(XL, 2017)

Den Namen Arca konnte man seit ein paar Jahren in den Produktions-Credits interessanter Alben lesen. 2013 hatte die Venezuelanerin Alejandra Ghersi Rodríguez aka Arca FKA Twigs und Kanye West produziert, dann arbeitete er/sie mit Björk, dann machte er/sie bei The Weeknd und bei Frank Ocean mit… wie man sieht, diese Person (er/sie hat sich 2018 als Transgender definiert…) hatte das Ohr am Puls der Zeit. Zumal es vor 2017 schon je zwei bemerkenswerte EP’s und Alben gab. Das Cover von Arca hatte der Visual Artist und Produzent Jesse Kanda fotografiert, der auch die Cover der letzten FKA Twigs und Björk-Alben gemacht hatte. Und so kann man leicht nach musikalischer Verwandtschaft suchen. Nun – Björk, mit der Gehrsi inzwischen befreundet war, hatte ihn/sie ermutigt, wieder zu singen (in Venezuela hatte sie als Kinderstar unter dem Namen Nuuro letztmals gesungen) – und so kreist die Musik hier um die kehlige, androgyne Stimme von Ghersi. Er/Sie sang auf Spanisch, weil es die Sprache sei, in der er/sie als Kind gelernt hatte, Emotionen auszudrücken. Und ja – wenn man einen Track wie das wunderschöne „Anoche“ mit seinen flüsternden Percussion hört, muss man an Björk und ihr tolles 2015er Album Vulnicura denken. Nun – das hatte Arca schließlich produziert. Wunderbar ist das zentrale „Reverie“, das zunächst auch den Titel des Albums darstellen sollte. Diese üppig verwinkelten Sounds und gedämpften Beats, mal bedrohlich, mal aus der Ferne. Und Arca klingt fast wie eine klassisch ausgebildete Sängerin. Der Kontrast zwischen den hoch-artifiziellen und elektronischen Sounds und seiner/ihrer so „menschlichen“ Stimme machen einen großen Teil des Reizes von Arca aus. Aber da waren eben auch sehr schöne, kluge Songs zwischen all den Studio-Tricks verborgen. Es gibt auch Instrumentale Tracks: „Castration“ klingt wie modernisierter Aphex Twin. Aber dann kommt „Coraje“ und selbst wenn man kein Spanisch versteht… hier entblößt jemand all seine Wunden in einem traurigen und wunderbaren Song – der in ein Gewand gekleidet ist, das in gänzlich unbekannten dunklen Farben schimmert. Arca zeichnet sehr subjektiv die Befreiung aus den Zwängen der Gender-Festlegung auf. Es ist eine emotional schmerzhafte Wandlung, eine Befreiung, die große Teile der Geselschaft nach wie vor nicht dulden wollen. Arca dürfte mit diesem Album vielen Menschen in ähnlicher Situation aus der Seele gesprochen haben. Und er/sie hat zugleich ein Kunstwerk geschaffen, das Avantgarde und Schönheit perfekt verbindet.

LINGUA IGNOTA

All Bitches Die

(Profound Lore, 2017)

… nun – auch die aus Kalifornien stammende Kristin Hayter thematisiert in allem, was sie künstlerisch erschafft, ihre Erfahrungen mit der Intoleranz der Gesellschaft. Das sehr religiös erzogene Mädchen hatte schon in der Schule nicht das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Sie positionierte sich als Atheistin, hatte mit Altersgenossen wenig am Hut, wurde gemobbt, litt an Anorexie… der Alltag einer nicht ganz konformen Jugendlichen im prüden Amerika. Aber als sie acht Jahre alt war, wurde ihre Stimme entdeckt, sie erlernte klassisches Piano, Gesang, Komposition und würde irgendwann ihren schlichten Hass auf die Kirche gegen eine differenzierte Haltung tauschen – was sie alles nicht daran hinderte, sich in ihren Teenager Jahren mit Metal zu befassen. Ihre Wut über die Mysoginie in der (US-)Gesellschaft prägte ihre Abschlussarbeit zum Master of fine Arts: 10.000 Seiten mit dem Titel Burn Everything Trust No One Kill Yourself über Frauenfeindlichkeit in der klassischen Musik waren programmatisch für das, was kommen würde. Ab 2017 nannte sie sich LINGUA IGNOTA (Unbekannte Sprache). Hier verband sie ihren Gesang und ihre Kompositionen mit martialischen Industrial Klängen, mit Elementen Klassischer Musik und mit wütenden Lyrics. Ihr erstes Album All Bitches Die veröffentlichte sie auf Bandcamp, ohne Reaktionen zu erwarten. Aber das Konzeptwerk um Angela Browne’s 1987er Buch When Battered Women Kill – eine Studie über Frauen, die ihre gewalttätigen Partner umgebracht hatten – wurde bemerkt. Das experimentelle Extrem-Metal Label Profound Lore veröffentlichte es neu und ließ sie in der Folgezeit mit der famosen Band The Body touren und aufnehmen. All Bitches Die ist eine zunächst schockierende Mischung aus majestätischer Schönheit und fieser Elektronik. Ein Grand Piano und ihre geschulte Stimme tragen beeindruckende Melodien, die von hartem elektronischem Noise zerfetzt werden. Wie sie auf vier je 10-15 minütigen Tracks die Erlebnisse und Meinungen der Opfer/Täterinnen aus besagtem Buch darstellt – in Songs wie „Holy Is the Name (Of My Ruthless Axe)“ – ist völlig schlüssig. Wie sie mit All Bitches Die im männerdominierten Power-Electronic-Genre ihre männlichen Kollegen regelrecht kastriert, ist ein zusätzlicher Pluspunkt. Dieses Album „schön“ – und es ist auf vielen Ebenen wichtig.

King Krule

The Ooz

(True Panther, 2017)

…der nächste junge Mensch, der nicht in die Gesellschaft passen wollte – und daraus Kunst erschuf. King Krule aka Archy Marshall wuchs nahe London bei getrennten Eltern auf, verweigerte den Schulbesuch, hatte keine Lust auf Regeln, wurde wegen seiner „Disfunktionalität“ zum Psychiater geschickt, durfte zuletzt Kunst studieren und machte seit seinem 17. Lebensjahr Musik. Sein zweites Album The Ooz wurde zum beeindruckenden Statement… zum Beweis, dass disfunktionale Kinder nicht automatisch unkreative Jugendliche werden. The Ooz ist so „cool“, so klug und reichhaltig, wie man es von einem 23-jährigen nicht erwarten mag (…oder eigentlich doch. Ist Popmusik doch eigentlich grundsätzlich Musik von Jugendlichen für Jugendliche). Marshall’s Stimme war schon beim Debüt ein tiefer Bariton, stand im Gegensatz zu seiner Erscheinung. Der Mann sah immer noch aus wie ein 16-jähriger weisser „Lad“ aus London. Dazu der unverstellte Cockney-Akzent, der ihn ein bisschen in die Nähe des 15 Jahre älteren Mike Skinner aka The Streets stellt (man höre dessen im entsprechenden Hauptartikel gelobtes Album Original Pirate Material von 2002…). Und ja – auch King Krule „rappt“. Aber er singt auch, er bewegte sich in dem musikalischen Umfeld, das SEINE Generation kannte – er nutzte alles, was man inzwischen irgendwo streamen konnte – Jazz, Punk, HipHop, TripHop und Psychedelik. Dazu seine weltmüden Lyrics und die Information, dass er erst mal nicht wusste, wo das Album hinführen sollte. Er litt in der Zeit der Aufnahmen an Schlaflosigkeit und Depressionen, behauptete eine Schreib-Blockade zu haben – von der man Nichts bemerkt. Interessant dass auch dieses Album voller schöner „Songs“ ist, mit konfrontativen Bekenntnis-Lyrics, die aus einem Leben schöpfen, das noch nicht lang sein mag, das aber nicht behütet oder besonders toll gewesen war. Man konnte sich tatsächlich fragen, ob er – wenn er mal seine Probleme verarbeitet haben würde – noch was zu sagen haben würde. Aber zunächst gab es Preziosen wie den sanft fließenden Titeltrack mit dem enorm lässigen Sprech-Gesang Marshall’s. In dieselbe Kerbe schlägt der formidable Opener „Biscuit Town“. Eine Mischung aus Rap und TripHop. Toll gereimt, sparsam instrumentiert. Cooles Album.

Richard Dawson

Peasant

(Weird World, 2017)

Stellt sich die Frage? IST Richard Dawson’s Album Peasant ein Album, das auch in 20 Jahren noch erinnert wird? Ein paar Faktoren mögen das befördern: Richard Dawson nutzt das ehrwürdige, ausserhalb aller Moden stehende britische Folk-Idiom, er hat schlicht die songschreiberischen Fähigkeiten, er ist ein toller Geschichtenerzähler, er setzt die Handlung seines Konzept-Albums ins mittelalterliche angel-sächsische Königreich Bryneich – und ist so eigenständig in seiner Nutzung altehrwürdiger Traditionen, dass er immer herausstechen wird. Der Gitarrist und Sänger ist selber in Newcastle-Upon-Tyne geboren, sein Umgang mit Folk ist enorm einfallsreich. Er spielt eine virtuose, mitunter atonal-avantgardistische Gitarre, er singt… wie singt der eigentlich? Er hört sich an wie ein mittelalterlicher David Thomas (…der Mann, der bei Pere Ubu singt und quäkt). Laut, exklamatorisch, expressiv im Übermaß, so wie es sich für einen Barden gehört haben mag, der auf dem Marktplatz Gehör finden musste. Das passt natürlich zu dem Mikrokosmos, den er in seinen elf Songs erschafft. Im Königreich Bernicia, das von 400 bis 600 an der englischen Ostküste existiert hat, lebten all die Leute, deren Geschichten er in Songs erzählt, die „Soldier“, „Weaver“ oder „Prostitute“ heissen. Der Mann hat all das geplant, jede autarke Geschichte ist auf die nächste abgestimmt, jedes Detail scheint vorgedacht zu sein – und zugleich LEBT Dawson’s Musik von Improvisation abgefahrenster Art. Man höre sich doch nur die kreischende Rückkopplung in der Mitte von „Prostitute“ an. Oder diese unmöglichen Chords beim folgenden „Shapeshifter“. Es ist erstaunlich, wie all die Dissonanzen zusammengehen und ein logisches, schönes, unheimliches Ganzes bilden. Und dann reflektieren die Allegorien von Peasant auch noch hintersinnig unsere Zeit: Da stehen die Ritter Camelot’s symbolisch für junge Soldaten, die vor dem ersten Einsatz kalte Füße bekommen. Da muss der „Scientist“ sein Wissen und seine Hilfe für die Gemeinschaft gegen sturen Unglauben verteidigen. Wie diese Lyrics, diese Melodien und die Arrangements zwischen Mittelalter und weit in die Zukunft weisender Avantgarde oszillieren, ohne irgendwie anzustrengen, ist alleine schon jedes lobende Wort wert. Dazu die Schönheit von Tracks wie „Ogre“ oder „Beggar“, Und am Schluss die fast elf Minuten der „Masseuse“… Das Album belohnt jede Minute Beschäftigung und fordert die Übersetzung seiner altertümlichen Texte….

Mount Eerie

A Crow Looked at Me

(PW Elverum & Sun, 2017)

…Textverständnis fordert auch dieses Album. Und ich frage mich, ob ein solches Dokument der Trauer, des Entsetzens und der Fassungslosigkeit wirklich den Status eines „Wichtigsten Albums des Jahres…“ behalten kann. Zunächst die Worte der ersten Zeilen des ersten Songs auf A Crow Looked at Me: „Death is real, someone’s there and then they’re not / And it’s not for singing about; it’s not for making into art / When real death enters the house, all poetry is dumb / When I walk into the room where you were / And look into the emptiness instead / All fails / My knees fail / My brain fails / Words fail…“ Die Fakten: Mount Eerie aka Phil Elverum hatte am 9. Juli 2016 seine Frau Geneviève verloren. Die Mit-Musikerin und Grafikern war nach kurzer Krankheit an Krebs gestorben und ließ ihn und ihr gemeinsames Kind allein. Elverum, den ich als Microphhones und als Mount Eerie zuvor schon mit zwei Alben zu den „Wichtigsten…“ gezählt habe (2001 – The Glow Pt.2 und 2012 – Ocean Roar und Clear Moon) nahm kurz nach ihrem Tod mit ihren Instrumenten in ihrem Zimmer dieses Album auf, auf dem er ihren Tod und seine fassungslose Einsamkeit in einer Intensität beschrieb, die die Kehle zuschnürt. Über den Tod ihrer Nächsten haben auch schon andere geschrieben (siehe Nick Cave’s Skeleton Tree von 2016) – das hier ist die schlichte Verweigerung eines „Verständnisses“ für diesen Verlust. Hier ist nichts heroisch, Elverum hat sich nicht „abgefunden“, hat sich auch nicht „erholt“. Und A Crow Looked at Me war wohl auch nicht als Trauer-Gesang gedacht. Elverum ist wütend und stellt das Leben und den Tod in Frage… und bekommt keine Antworten. Er beobachtet mit einer Mischung aus Frustration und Wut “...When I’m in public I don’t know what’s that look in their eyes / I now wield the power to transform a grocery store aisle into a canyon of pity and confusion, and mutual aching to leave“. All das hätte schiefgehen können, zu emotional, zu banal, zu melancholisch, einfach weinerlich. Und das könnte man auch verstehen. Aber die Songs – die Melodien – sind schön, die einfachen Arrangements sind – vielleicht sogar unfreiwillig – geschmackvoll, die stream-of-consciousness Lyrics sind nachvollziehbar. Es sind nicht einmal „gedichtete Lyrics“. Hier singt jemand was er fühlt und was IST. Und ja – DAS ist hart. Das wird nicht jeder aushalten. Aber es scheint mir sehr wahr.

Slowdive

s/t

(Dead Oceans, 2017)

Wie es scheint, sind die wirklichen Könige des Shoegaze-Revivals ihre „Erfinder“: My Bloody Valentine’s m b v (2013) war das beste Album, um das Revival anzuschieben. Und nun kam – 22 Jahre nach dem letzten Album – das Slowdive-Album No. 4. Und es war wie bei MBV. Slowdive war keinen Millimeter schwächer, als die drei Shoegaze-Referenzwerke aus den 90ern. Das war kein lascher Aufguss, Konzertmeister Neil Hastead war in den Jahren zuvor nicht untätig gewesen (wie Kevin Shields von MBV…). Seine Band Mojave 3 hatte vor Allem zu Beginn wunderbaren Dream Pop gemacht, ein bisschen unter dem Radar, weil der Ruf alter „Shoegazer“ offenbar ruiniert war. Aber in den 10ern hatten Musiker und Hörer auf einmal wieder Lust auf verhallte Stimmen, schwellende Gitarren, süße Melodien und einen kleinen oder großen Schuß Noise. Auf Slowdive ist der Noise-Anteil gering. Halstead hatte nicht umsonst mit Dream Pop gedealt. Und Slowdive waren schon 1993 keine Noiseniks gewesen. Die hatten nah an den wunderbaren Cocteau Twins musiziert. Jetzt fielen wieder Puzzle-Teile zusammen, die verloren gegangen schienen: Das Gitarren-Feuerwerk, die eigentümlich gelayerten Sounds waren sofort wiedererkennbar – wenn man sie von damals kannte – und ich nehme an, dass viele Hörer sich Alben wie das ’93er Meisterwerk Souvlaki angehört hatten. Und natürlich sind auf Slowdive wieder tolle, verträumte, benebelte Songs. Schon der Opener „Slomo“ startet mit der Vokal Dynamik zwischen Neil Halstead und Rachel Goswell. Bei „Everyone Knows“ werden die Gitarren lauter, Slowdive spielen Space-Rock, „Star Roving“ ist fast fröhlich – die Wolken glitzern – aber der letzte Track – das acht-minütige „Falling Ashes“ – entspricht in seine kargen Düsternis dem Titel. Slowdive ist schlicht ein hervorragendes Album. Egal wann es von wem gemacht wurde.

Bell Witch

Mirror Reaper

(Profound Lore, 2017)

Wer hier liest, findet in den Kapiteln über die „Wichtigsten Alben“ immer eines, das „metallisch“ ist. Und wer sich die Kapitel 1997 und 2008 anschaut, findet dort zwei Alben von Esoteric – einer Band, die das Sub-Genre Funeral Doom Metal definiert hat. Die sind auch 2017 noch dabei, aber es gab und gibt jedes Jahr beeindruckende (im wahrsten Sinne des Wortes) Konkurrenten, deren Brocken genauso mächtig sind, wie Esoteric’s Maniacal Vale etwa. So ist das Duo Bell Witch mit seinem dritten Album Mirror Reaper die nächste erfreuliche Ergänzung eines Stils, der nur scheinbar wenig Varianz zulässt. Ja – Bell Witch sind nur zwei Leute – der Bassist Dylan Desmond und auf Mirror Reaper Drummer und Keyboarder Jesse Shreibman. Beide teilen sich unterirdische „Growls“ und den klaren Gesang. Den gewaltigen Track – auf zwei LP’s aufgeteilt in 48 Minuten „Mirror Reaper (As Above)“ und 36 Minuten „Mirror Reaper (So Below)“ – hatte der Bassist noch mit dem 2016 an einem Schlaganfall verstorbene Bell Witch Mit-Begründer Adrian Guerra, geschrieben, dessen Vocal Beitrag selbstverständlich mit genutzt wurde. Desmond hatte nach Guerra’s Tod die Band eigentlich auf Eis legen wollen, aber als sein Tour-Manager ihm Hilfe anbot, machten die beiden ein Album, das Funeral Doom ins nächste Extrem schob. Dieser EINE Track, der über 80 Minuten andauert, ist eigentlich nur digital wiederzugeben. Wodurch Mirror Reaper die Entsprechung zum Stoner-Doom Klassiker Dopesmoker von Sleep ist. (2003… bitte anhören, sehr lang und sehr laut…). Um dieses Album zu beschreiben, zunächst der Hinweis: Funeral Doom – zumal in diesem „Ausmaß“ – ist physisch!! So wie ein Konzert der Swans. Es gibt berghohe Riffs, die über dir zusammenstürzen, die sich voranschieben wie Kontinente. Funeral Doom Metal ist ein überraschend abwechslungsreiches Genre. Bell Witch baden NICHT wie Esoteric mit knirschenden Vocals in psychedelischem Noise. Alle großen Acts dieser Musik haben einen eigenen Ansatz. Bell Witch schaffen eine feine Balance zwischen brüllend lauten und ambient-haften Parts. Sie nutzen ein altertümliches Pump-Organ für ihren Sound-Teppich. Die Vocals sind oft klar, es entsteht eine Art Post-Metal. Sie SIND langsam, bauen diesen einen Track in verschiedenen Phasen auf, es wird natürlich episch und sehr würdevoll. Der Bass ist melodisch, ersetzt die Gitarre vollwertig, und die einzelnen Passagen dieses Tracks sind fein auskomponiert. Zunächst waren tatsächlich einzelne „Parts“ geplant, aber die Geistergeschichte, die sie auf Mirror Reaper erzählten, brauchte keine klaren Trennungen. Und das Konzept funktionierte! Mirror Reaper wurde zu Recht eines der erfolgreichsten Alben im Metal 2017.

Irreversible Entanglements

s/t

(International Anthem, 2017)

Diese Auswahl stellt auch immer dar, was in dem thematisierten Jahr Aufmerksamkeit erregt hat. Da ist z.B. das 2014 in Chicago gegründete Label International Anthem, das eigentlich für die „Association for the Advancement of Creative Musicians“ – eine 1965 entstandene Vereinigung von Free Jazzern – gedacht war. Die Gründer wollten sich allerdings nicht auf Jazz eingrenzen lassen… es ging den Verantwortlichen um die Förderung und Veröffentlichung von „Boundary-defying music“. Und so spielten die Jazzer hier – durchaus den Trends der letzten Jahre entsprechend – oft mit DJ’s, Post-Rockern oder Musikern aus der experimentellen HipHop Szene. Enter Moor Mother aka Camae Ayewa, eine Dichterin, Musikerin, politische Aktivistin und Rapperin, die Public Enemy mit der Muttermilch aufsog, sich in den letzten Jahren mit etlichen Projekten einen Namen in der black community gemacht hatte – und die sich 2015 mit dem Drummer Tcheser Holmes, dem Trompeter Aquiles Navarro, dem Saxophonisten Keir Neuringer und dem Bassisten Luke Stewart als Irreversible Entaglements zusammengetan hatte. So traf Free Jazz auf Spoken Word, auf Poesie incl. politischer Agitation (in Trump-Zeiten dringend notwendig) – so gab es „Jazz with a meaning“. Die Musiker hatten sich bei einem Konzert unter dem Motto Musicians Against Police Brutality getroffen, das zustande kam, nachdem ein New Yorker Polizist den Schwarzen Akai Gurley erschossen hatte. Dass solche Morde in den USA schon immer begangen wurden, inzwischen aber nicht mehr einfach hingenommen wurden und so das gesellschaftliche Klima der USA in Flammen aufging – zumal nun ein ausgewiesener Rassist zum Präsidenten gewählt worden war – machte Irreversible Entanglements gesellschaftlich wichtig und notwendig. Wäre es „nur“ das, dann würde mir das nicht für den Hauptartikel reichen. Aber man bekommt feurigen Free Jazz mit Vocals, mit wütender Poesie, die das Trauma der schwarzen US-Bevölkerung darstellt. Bei der die Interaktion zwischen Texten und Musik großartig zusammenläuft. Free Jazz war schon in den 60ern eine Vehikel für Black Liberation. Hier kamen Können und Inhalt bei einer einzigen Session perfekt zusammen. Von den vier Tracks einen hervorzuheben ist schwer – zumal diese Tracks aus einzelnen Phasen zusammengebaut sind. Ich liebe „Enough“ in seiner Entschlossenheit. Man muss das Album schon komplett hören. Und sich nicht wundern, dass Irreversible Entanglements weitermachten…

Gas

Narkopop

(Kompakt, 2017)

Und hier der Beweis, dass Ambient in der Hand der Meister (Eno, Basinski, Gas…) spannend bleibt. Wolfgang Voigt hatte als Gas bis in den 90ern mit drei Alben das gemacht, was (nicht nur) bei mir in elektronischer Musik den größten Eindruck macht. Er hatte einen erkennbaren Stil, er hatte ein kluges Konzept, er ließ seiner Musikalität ungehemmt Lauf. Als Label-Eigner hatte er Ende der 90er aber wohl zuviel zu tun (Das Kölner Kompakt Label ist seins…) – dazu noch diverse andere Projekte – und er meinte als Gas schon alles gesagt zu haben. Aber 2016 meldete das Netz, dass die Gas-Alben re-issued werden würden – und dass er ein neues Album gemacht hatte. Sogar eine 3-fach LP-Box!! Dass er dieses Album nun Narkopop nannte, war ein irritierender Joke am Rande (2000 hatte er sich mit Pop verabschiedet). Und er machte weiter, als wären keine 16 Jahre vergangen – wohlgemerkt – er machte WEITER… Natürlich erkannte man, wer hier mit Klassik-Samples Musik erschuf. Aber Narkopop wurde mit mehr Veränderungen innerhalb der Tracks zugleich aus sparsamem Minimal Techno in Richtung Moderne Klassik verschoben. Ich weiss nicht, ob Voigt auch am Computer komponiert – natürlich ist alle Musik in dieser Zeit am Rechner zusammengebaut – aber ich vermute, der Mann komponiert noch altmodisch am Klavier mit Sounds im Kopf. Es gibt dunkle Verschiebungen innerhalb der Tracks, sogar rhythmische Variationen, auch wenn der Rhythmus tief und dumpf im Wald geschlagen wird. Pop war irgendwie „fröhlich“ – das Cover-Konzept von Voigt war da ehrlich – Narkopop zieht den Tag von Pop in die Nacht… und du merkst, dass du im Wald nie alleine warst. Natürlich ist so ein Brocken von 71 Minuten Musik nicht sofort zu verdauen, die LP-Box hat den Vorteil allen Vinyl’s – man muss Pausen machen. Und die tun den zehn Tracks gut. Wenn man spätestens nach „Narkopop 2“ drin ist im Wald, dann will man nicht unbedingt wieder raus. „Narkopop 5“ wird von vielen Waldmenschen besonders empfohlen, die abschliessenden 17 Minuten von „Narkopop 10“ sind majestätisch, das An- und Abschwellen dieser unverkennbaren und zugleich unkenntlichen Orchester-Sounds ist betörend und auch ein bisschen betäubend. Und noch etwas macht dieses Album groß: Das Gas sich hier bei vielen Tracks im „normalen“ 3-5 Minuten-Bereich bewegt, gibt zusätzlich etwas von dem, was man gemeinhin banal „Abwechslung“ nennt. Mag man bei Gas nicht vermuten, aber man kann sagen… Narkopop ist unheimlich und unterhaltsam. Und das ist eine hohe Qualität.

It’s Oh so honourable to mention…

…wie so oft gesagt – die Rezeption von Musik… besser… der subjektive Blick auf Musik ändert sich laufend. Und ob eines der hier zuvor beschriebenen Alben mir auch in 5, 10, 15 Jahren noch gefällt, kann ich nicht sagen. Es gibt in jedem Jahr selbstverständlich noch etliche große Werke, die hier nicht mehr hin passen oder die ich schlicht bis dato nicht kenne, gekannt habe, aber irgendwann kennenlernen werde. Hier einige Titel, die 2017 ebenfalls toll waren, die ich aber einfach habe hintenüber fallen lassen, Ignorant, der ich bin: SZA’s Debüt CTRL ist genauso toll wie Kelela’s Debüt Take Me Apart. Big K.R.I.T. Ist auf 4 eva is a Mighty Long Time so gut wie Tyler, The Creator und DAMN. von Kendrick Lamar könnte in diesem Kapitel Vince Staples ersetzen. Aber der war schon so oft dabei. Chelsea Wolfe’s Hiss Spun könnte durchaus All Bitches Die ersetzen. King Gizzard & The Wizard Lizard kippen uns 2017 mit fünf (5!) Alben zu, von denen mindestens Polygondwanaland und Microtonal Banana Klassiker werden dürften. TFCF von den Liars war lange in diesem Kapitel vorgesehen, aber die Band habe ich schon zweimal in Hauptartikeln (2006 und 2010) gelobt, das reicht erstmal. Auch die australischen Necks wurden von mir schon 2011 hochgelobt, so dass ich ihr tolles Album Unfold verschoben habe und stattdessen den Jazz der Irreversible Entaglements beschrieben habe, der keinen Millimeter „schlechter“, aber ganz anders sind. Hört euch um. Es gibt auch Klasse-Alben von den Fleet Foxes (Crack-Up) oder von Alvvays (Antisocialites) und ein wunderbares Album aus dem Archiv von Neil Young (Hitchhiker), das er ’76 aufnahm und 2017 veröffentlicht hat. Die alle und noch viel mehr sind auch toll…