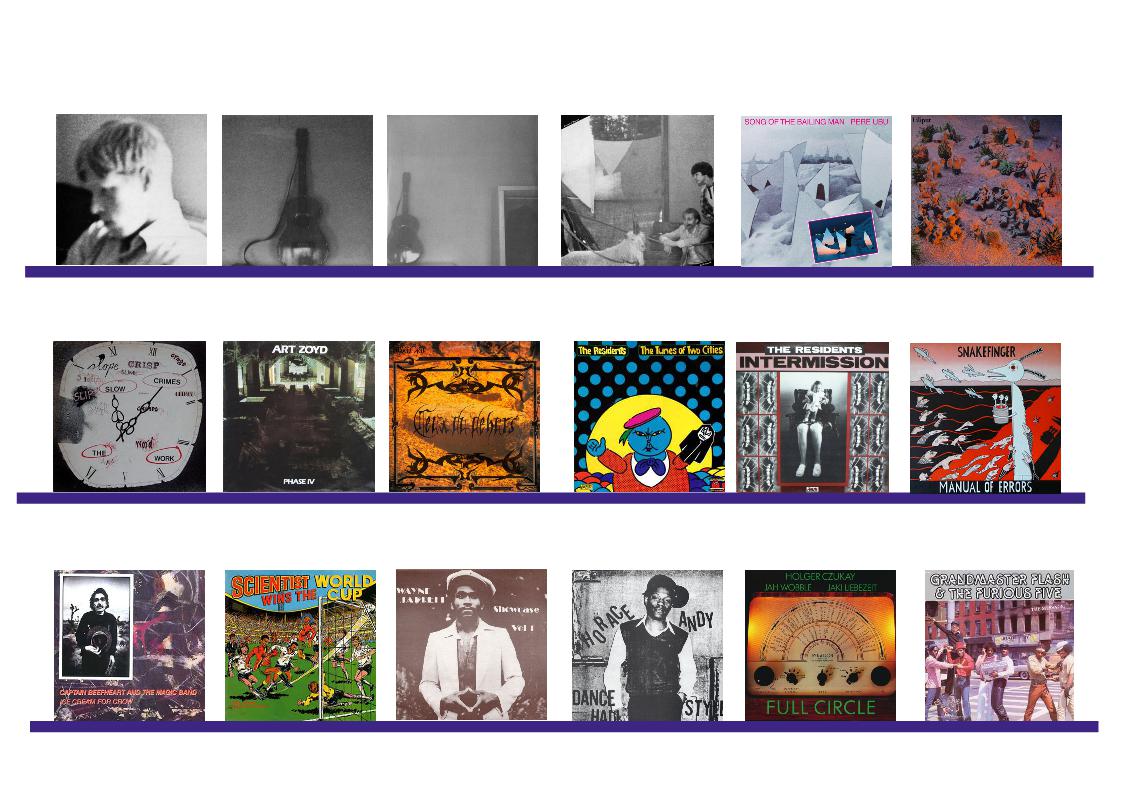

Andere Künstler/Alben ausserhalb der Norm bleiben aber auch außerhalb aller Trends. Sind Ausdruck einer individuellen Sicht auf Kunst und Kreativität. Musiker wie Jandek oder auch der Veteran Captain Beefheart machen Musik, die nur von ihnen kommen kann. Und kommerzielle Erwägungen scheren sie dabei wohl kaum (Jandek etwa veröffentlicht sogar völlig autark…). Andere „randständige“ Alben dieses Jahres berühren immerhin die angesagten Trends – 1982 ist das die sog. New Wave – aber sowohl die Residents und deren Label-Kollege Snakefinger als auch Pere Ubu wurzeln tief in der Avantgarde der frühen 70er, nur dass inzwischen ihre Musik etwas hilflos in den großen New Wave-Topf geworfen wird. Ebenso in der Musik der End-Sechziger wurzelt der jazzhaft-komplexe „Rock in Opposition“ von The Work, Univers Zero oder Art Zoyd. Diese Art Musik ist immer Avantgarde gewesen. Inzwischen ist Dub-Reggae zwar bekannt, aber die paar wirklich meisterhaften Alben dieser Art sind nicht das täglich Brot der Musikhörer – ich erwähne sie hier, weil diese Musik von der Avantgarde aka Can/Jah Wobble adaptiert wird. Und dann ist da 1982 auch noch Grandmaster Flash & The Furious Five… deren Album The Message IST ’82 etwas völlig Neues… das tatsächlich Charts-Erfolg hat. HipHop/Rap ist ’82 Underground/ Avantgarde, gilt vielen Empörten wiederum nicht einmal als Musik (…siehe Jandek). Die Frage ist also – was IST Avantgarde? „…Bewegungen, die eine starke Orientierung an der Idee des Fortschritts gemeinsam haben und sich durch besondere Radikalität gegenüber bestehenden (…) Verhältnissen oder vorherrschenden ästhetischen Normen auszeichnen. Als Avantgarde wird gemeinhin eine Gruppe von Vorkämpfern dieser (…) Entwicklungen bzw. avantgardistischen Zielvorstellung bezeichnet“ (Siehe Wikipedia…). Das trifft bei vielen Alben in diesem Kapitel zu. Dies ist die Musik aus 1982, die ich als abenteuerlich betrachte. Die ausserhalb der damals vorherrschenden ästhetischen Normen war – und dort oft genug auch blieb. Die Gründe und Hintergründe dazu… lies in den Beschreibungen.

John Cale – Music For A New Society

(ZE Rec., 1982)

Ein Hinweis: Avantgarde findet in diesem Buch auch in der erlauchten Auswahl der „wichtigsten Alben“ statt. John Cale’s Music for a New Society ist zweifellos ziemlich avantgardistisch. Was man von dem hier folgenden Künstler womöglich nicht einmal genau sagen kann…

Jandek

Chair Beside a Window

(Corwood Industries, 1982)

…da ist er also: Der Corwood Industries Representative, von dem ’82 noch nicht einmal der bürgerlicher Name bekannt ist. Chair Beside a Window war Jandek-Album No. 4, er meinte es also ernst. Und erstmals hörte man sogar Helfer: Bei „European Jewel“ trommelte jemand – oder machte er das selber? Es begann mit dem gruseligen „Down in a Mirror“, eine Rezitation zur wie üblich nach eigenen Vorstellungen gestimmten Gitarre und einer tickenden Uhr (?). Jandek’s Lyrics – vielleicht im Moment improvisiert – oder er hat ein Thema, über das er halb spricht, halb tonlos singt? „…We can’t deny there are spirits in this house…“ Und dieses Haus ist womöglich sein eigener Geist, zuletzt hört man sein „come baaaack, oh please come baaack…“ das langsam verstummt. Das folgende „European Jewel“ war schon auf dem Debüt dabei gewesen, er interpretierte es auch in den kommenden Jahren immer wieder neu – und wieder versuchte er sich selber zu entkommen. Hier lief der Song in einer Kakophonie aus Bass, atonaler Gitarre und wildem Getrommel aus. Immer wieder wundere ich mich über diese Gitarren-Töne. Dass es das Instrument nach eigenem Bedarf stimmte, erfuhr man erst bei dem einen Interview, das er 1985 telefonisch gab, Jandek schuf mit seinem Spiel eine klare rhythmische Struktur, die aber auch immer wieder aufgelöst wurde. Der Mann benutzte die Gitarre völlig anders, als man es gewohnt war. Gefühlt begann jeder Track mit dem selben atonalen Akkord. Nach einer heulenden Mundharmonika kam „Nancy’s Blues“ – und hier wurden die Saiten nur angezupft und besagte Nancy sang!!! Melodisch!!! Einen Folk-Blues, der allein durch die atonal klingende Gitarre im Jandek-Territorium blieb. Auch hier waren die Lyrics beachtenswert. Immer wieder beschrieb Jandek Situationen und die Gefühle die sie auslösen. Hier versprach er auf Haiku-Art, dass eines Tages die Natur alle üblen Geister vertreiben wird. Die folgenden Tracks boten mehr Trost, der Erzähler war nicht mehr nur gefangen in sich selbst. Jandek beschrieb bei „The Times“ eine gescheiterte…? nicht stattgefundene..? Beziehung, verband diese beim folgenden „Love, Love“ mit der Betrachtung „…Make the most of your talents/Don’t bury them in the ground/Decide for yourself just what is God“. Dieses Album – alle Alben von Jandek – boten unfassbar viel Platz zur Interpretation, folgten einem Plan, einem ästhetischen Konzept, das Nichts mit den Regeln der Populärmusik zu tun hatte. Auf Chair Beside a Window ließ er ein paar Veränderungen zu, die das Album regelrecht abwechslungsreich machten. Aber man konnte einen Loner dahinter vermuten. Einen, der in einer Hütte im Wald sitzt, und die Monster und Mörder ausserhalb mit ungestimmter Gitarre und Beschwörungen zu vertreiben vermag. Kann Chair Beside a Window als Jandek-Pop-Album durchgehen…?

Jandek

Living in a Moon So Blue

(Corwood Industies, 1982)

…denn offenbar wollte er zunächst in eine andere Richtung weitergehen. Noch im selben Jahr folgten zwei Alben mit einem Cover-Shoot der Akustik-Gitarre, die er schon seit seinem ersten Album eingesetzt hatte. Man kann bei Jandek jedes Detail, das er auf einem Album enthüllt, trefflich interpretieren. Die einsamen Songs mit „frei“ gestimmter akustischer Gitarre und einem Gesang, der eher Rezitation und Geheul ist, waren nun wieder da. Aber Veränderung fand dennoch statt. Jandek hatte ein paar neue Ideen für die Nutzung besagter Gitarre gefunden – Auf Living in a Moon so Blue haute er aggressiver in die Saiten – man höre nur das rein instrumentale „One Step Ahead“. Er nutzte hier und da höhere Töne, um so etwas wie Melodie anzudeuten, schlug zuleich auf die Saiten ein, um die Gitarre perkussiv zu nutzen. War das Virtuosität? Nicht im üblichen Sinne, aber dieser Künstler wusste, was genau ER erzeugen konnte und wollte. Und auch sein Vokal-Vortrag hatte an Aggressivität zugelegt. Irgendwann würde er noch lauter werden als bei „Suppression“, aber er murmelte und heulte nicht mehr nur, er schrie – um geläufige Begriffe für seine Vocals zu benutzen. Das ist nicht despektierlich, es war die einzige passende Art, in der diese Texte und Inhalte vorgetragen werden konnten. Irgendwann begann eine ganze Generation von Indie-Musikern Jandek zu bewundern. Da gab es dann irgendwann auch Tribute-Cover-Alben. Aber das, was Jandek macht, IST er selber, kann nur von ihm gemacht werden. Auf Living in a Moon so Blue laufen ein paar Tracks ins Leere – aber das ist eben auch eine Eigenschaft seiner Musik. Hier schien er sich an seiner Version von altem Country-Blues zu versuchen… aber auch das führt in die Irre – die Instrumentierung mit akustischer Gitarre und hier und da mal Harmonika sowie Gesang führt auf diese Fährte – aber welcher Blues würde so klingen? Da fällt die Mutter des „Cruel Young Boy“ beim Ausstieg aus dem Bus in den Matsch. Da lacht Jandek über ein Kind mit Masern, bei „Anticipation“ ist die einzige Zeile die er singt „Please, oh please/it’s just that I got/some kinda anticipation“. Ein Versuchsalbum? Das ist jedes Album von Jandek, denn er bewegte sich musikalisch in unerforschten Gegenden.

Jandek

Staring at the Cellophane

(Corwood Industies, 1982)

…die er auf dem folgenden und offenbar mit Living in a Moon so Blue verbundenen Nachfolger Staring at the Cellophane weiter untersuchte. Ja – beide Alben gehören zusammen, Das Cover ist da eindeutig, dieselbe Gitarre wird angestimmt. Wieder beginnt jeder Track gefühlt mit demselben atonalen Akkord. Man nimmt an, dass er hier zum letzten Mal die abgebildete Gitarre benutzte, die ihn auf den bisherigen Alben begleitet hatte. Womöglich war sie jetzt verstimmt…? Parallelitäten? Dieses Album beginnt mit dem Song „Michael“, Living… begann mit „Gretchen“. Beide male sucht der Protagonist die Person, beide male ist der zweite Track ein Instrumental – sozusagen ein Tribut an das Instrument. Und das ist keine unwahrscheinliche Idee! Man wusste einfach Nichts über den Corwood Industries Representative und seine Vorlieben. Man konnte nach den Texten seiner Songs nur annehmen, dass er traurig, melancholisch, ratlos gegenüber Menschen war. Mit einer Ausnahme singt er low-key, wobei „Basic Themes“ ohne Worte auskommen muss, nur geschlagene Saiten und am Ende „Baah, Baaah Baaah“. Grundlegend eben. So wie das darauf folgende „I See Lights“: „… I see red lights/I see green lights“. Das war’s. Dazu nochmal die Gitarre austesten. Staring at the Cellophane ist minimalistisch, ist traurig, ist sehnsüchtig und zugleich fern von anderen Menschen. Es wirkt wie eine eigene Art von Musik, die gerade erschaffen wird. Man kann grundsätzlich sagen, dass Jandek’s Musik nicht sofort zugänglich ist. Man muss sehr vieles von dem, was man über (Pop) Musik weiss und für notwendig hält, über Bord werfen. Man muss seinen Texten zuhören, das „Album“ als Ganzes sehen, so minimalistisch es auch sein mag. Man… ICH kann ihn nicht immer hören. Er ist eine einmalige Figur, die seit ’78 ein sehr individuelles Werk von gewaltigem Ausmaß geschaffen hat. Und er ist kein fake. Dazu hält er schon zu lange durch. ’85 gab er EIN Interview, in dem er seinen Namen mit Sterling Richard Smith angab. Und 2004 trat er erstmals Live auf… und war großartig …fanden seine devoted fans und etliche Musiker, die es als Ehre ansahen, ihn zu begleiten. Wer sich für Musik interessiert MUSS ihn hören. Finde ich. Ansonsten… to be continued, denn inzwischen (2023) gibt es kanpp 120 Alben von ihm, die man nur über Corwood Industries in Houston/TX bestellen kann.

Bobb Trimble

Harvest of Dreams

(Self Rel. 1982)

…ab hier ist es weniger ungewohnt. Nehmen wir mal Bobb Trimble: Der kam – wie Jandek – vom Land, war ’58 irgendwo in Massachusets geboren und beschloss 1980 erstmals, seine geliebte Musik zu veröffentlichen. Das Debüt Iron Curtain Innocence fiel komplett aus der Zeit. Als New Wave und Disco hochgingen machte der junge Mann Psychedelic Folk mit strangen Texten und ausserweltlichen Melodien. Dazu der Umstand, dass Bobb Trimble eine Stimme hatte, die eher an Kate Bush als an Peter Gabriel erinnerte. Dazu der Umstand, dass seine Begleitband The Kidds aus 12-14-jährigen bestand… so dass ihn niemand live auftreten leiß und die besorgten Eltern ihren Kindern den Umgang verboten. Trimble hatte alles selber produziert, nun kam er mit Harvest of Dreams und einer noch tieferen Versenkung in eine Traumwelt, die halb naiv, halb unheimlich wirkte. Nun – 1982 ließ er 300 LP’s pressen, die sich kaum verkauften, danach gab er das Musikmachen quasi auf. Die Original-LP’s werden z.Zt. für mehr als 2000,- € bei discogs gehandelt. Wenn man dieses Album mit Jandek vergleicht, ist es zunächst fast „gewöhnlich“. Trimble bewegte sich im Feld der uns bekannten Harmonien. Aber seltsam war und ist das Album schon. Die Atmosphäre (…schwer zu fassen…) ist verträumt, weltabgewandt, als wolle da jemand Musik aus dem Feenreich für uns hörbar machen. Songs wie der Opener „Premonitions – The Fantasy“ sind so fragil wie Porzellanblumen. Dann gibt es zwei Minuten komplette Stille mit dem Titel „The World I Left Behind“, dann kommt wieder ein wunderbar melodischer freaky Folk-Song mit Glockenspiel und durch Filter gejagter Stimme irgendwo zwischen Joni Mitchell und Elliott Smith. Rückwärtslaufende Bänder, wieder sanfte Gitarren, an Walgesang erinnernde Effekte… „Premonitions Boy – The Reality“ lässt dich fast weinen in seiner freundlich-verzweifelten Naivität. Dafür klingt „Oh Baby“ – von den Kidds allein gespielt – wie ein T Rex Song, der im Psycho- Kindergarten aufgeführt wird. Auch in den 60ern wäre dieses Album „Far Out“ gewesen und erst die Freak Folks der 00er haben es gefeiert. 2007 sah das von Trimble authorisierten Re-Release. Man kann sicher fragen, ob dies „Avant-“ garde ist. Aber es ist ein Album ausserhalb vieler Konventionen.

The Work

Slow Crimes

(Woof, 1982)

Es ist ein riesiges Feld, das man hier betritt: Die Bands und Musiker, die im Umfeld der Keimzellen Henry Cow und Slapp Happy seit dem Ende der 60er Musik weit ausserhalb der Konventionen machen. Alles durchaus jazz-geschulte Virtuose, aber nicht an den Angebereien vieler Jazzer interessiert… wie z.B. Tim Hodgkinson, der ’68 zusammen mit Fred Frith in Cambridge Henry Cow gegründet hatte und seither in allen möglichen Kombinationen mit Gleichgesinnten Musik machte. Gleichgesinnt ist wichtig – Bands wie Art Bears, Samla Mammas Manna (Schweden), Art Zoyd (Frankreich), Univers Zéro , Aqsak Maboul (Belgien) etc… standen insbesondere in Opposition zu den Forderungen der Musik-Industrie, verweigerten sich kommerziellen Zwängen und machten avantgardistischen Rock/Prog/Jazz/Post Punk/whatever mit einer großen Menge Spaß und hohem Anspruch an die Hörgewohnheiten. Bei The Work traf Hodgkinson auf den famosen Gitarristen Bill Gilonis, die holten sich zwei weitere Klasse-Musiker dazu und leißen sich beim Debüt Slow Crimes auch noch vom RIO-Zampano Chris Cutler helfen. Einem Typen, der alles mit seinem Label Recommended Records zusammenhielt. Dazu noch eine gewisse Lepke Buchvalter, die ebenfalls Gesang beisteuerte… und aus Slow Crimes wurde ein Album, das sicher viel Post Punk in sich hat, aber auch sehr schrägen Progressive Rock kennt. Die Musik hier ist tatsächlich kaum zu kategorisieren und der Avantgarde-Stempel ist die willkommene Vereinfachung. Man sollte sich vielleicht mal „Balance“ anhören: Klappernde Percussion, zwei Stimmen singen gegeneinander an, dann legt eine rasante Kakophonie aus Gitarre, Saxophon, Geklimper los, der Bass brummt dazwischen, Hektik, Hektik. Oder das unmelodische Gewimmer am Anfang von „Cain & Abel“… wieder Percussion der abgefahrensten Art. Dann eine Melodie, die majestätisch sein könnte, wäre sie nicht so skelletiert. The Work haben einen eigenen, wiedererkennbaren Stil. Klingen wie Nichts anderes, sind humorig, wild, machen was sie wollen. Holen Henry Cow ins Feld um Public Image Ltd.

Pere Ubu

Song of the Bailing Man

(Rough Trade, 1982)

…um diesem Kapitel Zusammenhänge zu geben – hier als Einschub ein avantgardistisches Post-Punk Album von einer US-Band mit ähnlich langer Geschichte wie The Work. Pere Ubu wurden ebenfalls von Chris Cutler besucht. Die US-Band aus Cleveland entstand aus der Asche der 60ies Psychedelic-Punks Rocket From the Tombs. Schon allein ihr Sänger/Kopf David Thomas ist lebende Avantgarde. Ihre ersten beiden Alben (The Modern Dance und Dub Housing, beide ’78) sind Klassiker des abseitigen Punk, des Art Punk, der Avantgarde. Song of the Bailing Man war Album No. 5 – und es wird unter Wert gehandelt, weil es nicht den innovativen Druck und damit den legendären Ruf der beiden ersten Alben hat. Die Band war inzwischen mehrfach umgebaut worden, teils hatten die Musiker um Thomas den mangelnden Erfolg nicht ausgehalten. Jetzt war mit Anton Fier der Ex-Drummer der Feelies dabei, ein Songwriter der (s)einen eigenen Charakter mitbrachte. Wobei – jeder Song, der von David Thomas gesungen wird, ist ausserhalb. Schon beim Opener The Long Walk Home wird sich der Unvorbereitete ob dieser quakenden, meckernden, albern lamentierenden Stimme erschrecken. Was bei „Use of a Dog“ nicht besser werden wird. Da fragt er „Who would question the worth of a dog“, während im Hintergrund seltsame Wasser-Geräusche erklingen und die Band in Jazz-Gefilde abgleitet. So funktioniert Song of the Bailing Man: Ekstatische Rhythmen, schimmernde Gitarren, Synth-Sounds aus der Unterwelt. Dazu singt Thomas Lyrics die knapp neben kindlich, knapp neben Delirium liegen. Pere Ubu spielen ihr eigenes „West Side Story“ – und das ist Meilen vom Klassiker entfernt. Für „Big Ed’s Used Farms“ verwandelt Thomas sich in verschiedene Tiere, es gibt für jeden Song Irrsinn und Perfektion – denn die Musiker sind nah am Jazz, klingen, als hätten sie irrsinnigen Spaß dabei. Irgendwie ist es das kommerziellste Album der Band bis dahin. Aber zugleich ist es ihr artifiziellstes. Man muss Pere Ubu immer weiter beobachten. Ach ja – Chris Cutler hatte schon im Vorjahr bei David Thomas & The Pedestrians gespielt und würde ’87 bis ’89 bei Pere Ubu trommeln.

Art Zoyd

Phase IV

(ReR, 1982)

…zurück zum „Rock in Opposition“. Die Band Art Zoyd kommt aus Nord-Frankreich, entstand 1968 um den Gitarristen, Komponisten und Sänger Rocco Fernandez (…der inzwischen nicht mehr dabei war…) Seither hatte sich eine unüberschaubare Menge von Musikern unter diesem Namen versammelt, die Band hatte mit den Geistesverwandten Magma gespielt, sich um Soundtracks für Stummfilme verdient gemacht und eine Art Rockmusik entwickelt, die in Vielem dem ähnelt, was Henry Cow and the like seinerzeit machten. Logisch, dass der allgegenwärtige Chris Cutler (siehe hier vor…) in London produzierte und Phase IV auf seinem Label veröffentlichte. Inzwischen waren die Köpfe der Band Gérard Hourbette und Thierry Zaboitzeff – beides klassisch geschulte Könner, die mit diesem (logisch…) vierten Album der Band – nah ans Konzept „Kammermusik“ rückten. Natürlich war es „Neue Kammermusik“, Klassik, Jazz, Progressive Rock, Avantgarde, was man auf diesem zugänglichsten Album von Art Zoyd zu hören bekam. Zuvor und auch hiernach haben Art Zoyd oft Avatgarde um der Avantgarde Willen gemacht. Waren dornig, unbequem, es war anstregend, sich ihre Alben anzuhören. Phase IV ist tatsächlich zugänglicher… im Sinne von Progressive Rock. Manche Passagen sind verständlich und melodisch. Dass das Quintett tatsächlich ohne Drummer auskam, fällt kaum auf. Rhythmisch ist diese Musik hochkomplex und voller Kraft. Auch das Fehlen einer E-Gitarre fällt kaum auf, Saxophon, Bass, Keyboards, diverse schön hart solierende Streicher lassen Nichts vermissen. Die Bands aus diesem Umfeld haben einen gänzlich unromantischen Umgang mit Progressive Rock gemeinsam, sind nicht verträumt oder eskapistisch, sondern oft sehr politisch. So ist der fast viertelstündige Opener „État d’urgence“ manchmal halsbrecherisch komplex, aber eben auch melodisch reich. Und was die Musiker da auf ihren Instrumenten veranstalten ist beeindruckend, kann mit jedem Jazz Quintett mithalten. Den „Dernière danse“ schiebt der Bass tief in Rock-Territorium, Die „Ballade“ hat ein paar folkige Untertöne, die der Band gut stehen, die aber selten zum Vorschein kommen. Das Album streckt sich über vier LP-Seiten und ist damit vielleicht etwas zu lang. Aber Art Zoyd waren nicht gekommen, um leichtgewichtige Musik zu machen. Genauso wenig wie ihre Kollegen und Freunde von…

Univers Zéro

Ceux du Dehors

(ReR, 1982)

…Univers Zéro. Die sind ’74 in Brüssel entstanden, die tauschen sich mit Art Zoyd personell aus und haben sich – mit anderer Gewichtung – auch dem Erschaffen von Progressiver, ernsthafter, von „Klassik“ beeinflusster Musik verschrieben. Der Bandgründer und Drummer Daniel Denis nannte gerne den belgischen Komponisten Albert Huybrechts als Einfluss, aber auch bekanntere Namen wie Stravinsky und Bartók werden gerne im Zusammenhang mit der Band genannt. Sprich – Univers Zéro machen Musik, die klar unkommerzielle und avantgardistisch ist. Ihr drittes Album Ceux du Dehors ( auf englisch „The Outsiders“) hat Parallelen mit Phase IV, ist aber auch in vielen Bereichen anders: Dass Der Bandkopf alle möglichen Percussion-Instrumente virtuos und klug einsetzt, wäre ein Punkt. Dazu sind Univers Zéro mit zwei Violinisten und prägnatem Harmonium hier ziemlich „akustisch“ unterwegs. Nebenbei gastierte auch noch Art Zoyd’s Thierry Zaboïtzeff am Cello… Ceux du Dehors thematisiert schön finster die Literatur des ominösen Prä-Horror-Schriftstellers H.P. Lovecraft. So entsteht oft die Atmosphäre einer absurden Horror-Kirmes, und beim zentralen „Combat“ wird es komplex, melodisch und zugleich duster – aber man muss darauf hinweisen: Das Gründungsmitglied Roger Trigaux war ausgeschieden, und mit ihm war neben der Gitarre auch die tiefe Düsternis des famosen Vorgängers Hérésie (1979) einer gewissen Verspieltheit gewichen. Es ist bei beiden Alben faszinierend zu hören, wie gut Kammermusik, moderne Klassik und Progressiver Rock zusammengeführt werden. Hier ist Nichts „konstruiert“, das ist nicht zu vergleichen mit den hilflosen, mitunter gar peinlichen Versuchen mancher etablierter Rock-Acts mit Orchester zu reüssieren (Siehe Deep Purple…). Ein Track wie das komplett vor Ort improvisierte „La musique d’Erich Zann“ ist strange… aber er ist logisch und funktioniert organisch. Diese Musik ist in der Tat avantgardistisch. Aber die Welt ist nie hinterher gekommen. Solche Bands waren und sind Aussenseiter.

The Residents

The Tunes of Two Cities

(Ralph Rec., 1982)

Der Schritt von RIO zu den Residents und ihrem Kosmos ist kein großer. Die Residents kamen aus Kalifornien, sie gab es auch schon seit dem Ende der 60er. Auch sie hatten sich aus dem „normalen“ Musik-Business-Betrieb herausgehalten, seit sie ihre seltsame Musik auf dem eigenen Label Ralph Records veröffentlichten. Auch sie hatten ein paar Freunde gesammelt, ein Kult-Following aufgebaut und fanden nun im New Wave neue Hörer, die sich über ein Album wie Meet The Residents aus 1974 wundern durften, weil da schon Seltsames geschehen war. Seither hatte es acht Alben gegeben. – Mit absurden Konzepten, die man sich nicht gedacht hätte. Man höre nur ihr Third Reich’n’Roll an… oder eben ihre „Mole-Trilogie“, von der The Tunes of Two Cities Teil 2 ist. Der Vorgänger – Mark of the Mole – hatte den Konflikt zwischen zwei Kulturen – den Moles und den Chubs – eingeführt, nun wurde dieser Konflikt musikalisch weitergeführt. Und natürlich hatten die Residents mehr vor, als bloß die Geschichte zweier Völker exemplarisch zu vertonen. Sie hatten den Emulator entdeckt, der es ihnen erlaubte, Instrumente zu imitieren, die sie nicht beherrschten, und sie wollten baldigst eine Multi-Media-Show um diese Geschichte aufführen. Wie die Musik der beiden Kulturen nun vorgestellt wurde, mag manchem Hörer missfallen haben: Die Moles mögen es maschinenhaft, ihre Songs klingen nach dunklem Minimal Synth und Industrial, die Chubs sind fröhlicher, sie sind Eskapisten, die sich an 30er Jahre Big Band-Sounds delektieren… und im „residnetiellen“ Sound-Zusammenhang klingen sie regelrecht albern. Den geheimnisvollen Mitgliedern der Residents (…ihre Namen sind bis heute unbekannt…) war das Konzept womöglich wichtiger, als die Songs. Dennoch – mit metallischen Percussion, creepy Synths und unheimlichen Gesängen gibt es mit „Serenade for Missy“ und „Happy Home (Excerpt From Act II of „Innisfree“)“ mindestens zwei weitere meisterhafte Songs in der eigenartigen Avantgarde der Residents auf The Tunes of Two Cities..

The Residents

Intermission EP

(Ralph Rec., 1982)

Keine sechs Monate später kam mit Intermission eine weitere EP innerhalb des Konzeptes der „Moles-Trilogie“. 25 Minuten, in denen die Band Opening- Closing- und Intermission-Tracks zu den geplanten Shows vorstellten. Hier war das Songwriting wichtiger, auch wenn man wieder diesen seltsamen, wattierten Sound alter Synthesizer zu hören bekam. Dazu wurde der Gesang von völlig geisterhaften Damen-Chören übernommen. Die standen in schriller 20er Jahre Gespenster-Verkleidung vor dem inneren Auge (das bei den Residents immer offen ist… Allein schon, weil die Musiker gerne mit Eyeball-Masken auftraten). Es sind fünf Songs auf dem Album. Sparsamer, unheimlicher Minimal-Synth-Comedy-Industrial. Wie man sieht, hat die Musik der Residents die Eigenschaft aller in diesem Kapiltel vorgestellten Acts: Sie ist mit Worten kaum zu beschreiben, muss gehört werden, um’s zu glauben. Das kühle Klappern der Trommeln bei „Shorty’s Lament“, der cheesy Synth, dann setzen geisterhafte Chöre ein, ein Radiosprecher (?) lamentiert, die Melodie wird mit weichen Synth’s und Flötentönen weitergeführt, während der Tribal-Rhythmus voranklappert. Der Damenchor übernimmt… Diese Musik erzählt Geschichten im 30er Jahre Science Fiction Style – und ist dabei so avantgardistisch wie die Metropolis-Verfilmung. Lustig, dass Teil Drei der Trilogie nie so richtig veröffentlicht wurde. Es gab ein Live Album zur Multi-Media Show, die unter dem Anspruch zusammenbrach. Was die Residents nicht im geringsten angefochten hat. 1985 machten sie Teil Vier der Trilogie. …Hello Madness… Auch bei dieser Band ist eine Auseinandersetzung mit der Diskografie toxisch. Man kann böse angefixt werden.

Snakefinger

Manual Of Errors

(Ralph Rec., 1982)

…denn da gab es auch den Londoner Philip Lithman, der zu Beginn der 70er mit Chilli Willi & The Red Hot Peppers (really!!) countryfizierten PubRock gespielt hatte, ehe er nach LA zog und sich mit den o.g. Residents einließ. Der Mann war ein Virtuose an der Gitarre …womit er ja nicht allein ist… aber er war eben auch ein Musiker, der sehr gerne sehr seltsame Musik machte. Als Snakefinger hatte er mit seinen Freunden von den Residents zusammengearbeitet und zwei eigene Alben gemacht. Für Manual of Errors suchte er sich erstmals eine eigene Band. Und mit dem Captain Beefheart Keyboarder und Residents-Freund Eric Drew Feldman war direkt ein Könner dabei. Diese ganze Band wusste, was sie tat, die Arrangements der Songs waren gekonnt – und gewollt seltsam. Mit schwirrenden Keyboards und Synthesizer-Sounds, mit komplexen Rhythmen und flinken Gitarren. Dazu bedenkliche und absurde Texte: Beim Opener „Yeti: What Are You“ grummeln Urmenschen zu hüpfenden Gitarren, bei „You Sliced Up My Wife“ ist die Begeisterung für die Untat unverstellt: „You Sliced up my wife…/She wouldn’t let me go to the ballgame/You know just how much I like a ballgame/She thought you were docile and I was tame/But she was wrong/WRONG!“ Man kann klagen, dass die Exzentrik in den Texten und in den Arrangements hier sehr „gewollt“ ist… aber das war ein Teil des Programms der Acts rund um die Residents. Man kann die „Beatnik Party“ gekünstelt finde. Aber Lithman’s Spaß am seltsamen Humor war echt. Der Mann machte seine Musik mit Überzeugung und gegen jeden angesagten Trend. Bedenke – Residents und der komplette Ralph Records-Stall waren zu Zeiten der „New Wave“ schon Veteranen. Dass Snakefinger das psychedelische „The Garden of Earthly Delights“ von den United States of America aus dem Jahr 1968 coverte, zeugte von exzellentem Geschmack – und von der historischen Dimension, in der Snakefinger seine Musik machte. Der war gar nicht so anders, als die ganze RIO-Gemeinschaft. Anders gesagt – Ein Album wie Manual of Errors war und ist auch heute noch avantgardistisch, seltsam, nicht in den normalen Kategorien unterzubringen. Dass Snakefinger und Residents in die New Wave-Schublade gesteckt wurden, war nur ein hilfloser Werbe-Schachzug.

Captain Beefheart & The Magic Band

Ice Cream For Crow

(Virgin, 1982)

Und da ich Eric Drew Feldman erwähnt habe… Dessen langjähriger Arbeitgeber Don Van Vliet aka Captain Beefheart war inzwischen über 40 Jahre alt, hatte seit ’67 genauso individualistische Musik gemacht wie …ich sag mal Jandek… und hatte die Musik-Industrie inzwischen sehr satt. So wurde sein zwölftes Album Ice Cream for Crow sein letze musikalische Entäußerung, ehe er sich (erfolgreich) komplett der bildenden Kunst zuwandte. Natürlich war die seit fünf Jahren etablierte Magic Band in der Tat magic. Sehr virtuos und geübt im Umsetzen von captain’s orders. Schon der Opener, das Titelstück, ist herrlich absurd, gleitet glitzernd voran wie ein völlig verformter Cadillac in viel zu hellem Sonnenschein. Man mag heraushören (wenn man vergleicht), dass hier ein bisschen ruhiger -ich will nicht sagen „konventioneller“ – musiziert wurde. Aber Van Vliet legte offenbar größeren Wert auf „Das Wort“. Somit bekam der geübte Hörer tatsächlich drei Spoken Word-Tracks um die Ohren gehauen („Hey Garland, I Dig Your Tweed Coat“, „81′ Poop Hatch“, „The Thousandth and Tenth Day of the Human Totem Pole“… was für Titel!) bei denen die Band im Hintergrund lose lärmen durfte. Dafür war „The Past Sure is Tense“ pures Entertainment, dafür bekam Gitarrist Gary Lucas beim Solo-Stück „Evening Bell“ die Gelegenheit, zu zeigen, warum er einer der ganz großen Gitarristen war. Das Album wird trotz all der recht unterschiedlich konzipierten Tracks im Gleichgewicht gehalten, weil jede LP-Seite (Pech, wenn es eine CD ist) mit einem regelrechten Popsong beginnt. Weil die Magic Band loslassen darf, weil die Wort- und Text-Lawinen immer wieder unterbrochen werden. Ice Cream for Crow mag „nur“ Fortsetzung und Abschluss zu den abenteuerlustigen Vorgängern Doc at the Radar Station (80) und Shiny Beast (Bat Chain Puller) (’78) sein, aber wer will sich beklagen, wenn das Niveau bei Musik, die so einzigartig ist, so hoch gehalten wird. Nach diesem Album veröffentlichte Captain Beefheart bis zu seinem Tod 2010 keine Musik mehr. Schaut euch Don Van Vliet’s bildende Kunst an. Dann wisst ihr, was euch musikalisch erwartet…

LiLiPUT

s/t

(Rough Trade, 1982)

Das ’82 auch im sog. Post-Punk Interessantes geschieht, sieht man an vielen Beispielen. Z.B. „All-Female-Bands“. Das war untypisch, Sowas gab es erst ab ca. ’79/80: Da gab es im UK die formidablen Raincoats (man höre deren ’81er Klassiker Odyshape) und die Slits in England (…deren ’79er Album Cut)… und es gab in der Schweiz die Band Kleenex, die sich 1980 nach der Drohung, einen Namensprozess gegen den gleichnamigen Toilettenpapierhersteller führen zu müssen in LiLiPUT umbenannten. Die blieben Zeit ihrer Existenz äußerst independent/obskur und waren mit ihrem Konzept und ihrer Musik massiv ihrer Zeit voraus. Die Tatsache, dass die Musik-Industrie – damals mehr noch als heute – völlig patriarchlisch war, spielte dabei gewiss eine Rolle. Kleenex hatten quasi keine Möglichkeit, ihre Musik zu veröffentlichen. Nur der legendäre DJ John Peel in England liebte und spielte sie woraufhin sie mit den Raincoats auf Tour gehen durften. Dennoch – auch als LiLiPUT hatten Claudia Schiff, Marlene Marder und Astrid Spirig aka Astrid Spirit erst 1982 nach etlichen Line-Up changes die Chance, ihre musikalischen Erkenntnisse auf einem „normalen“ Album auf Rough Trade zu veröffentlichen. Bezeichnend, dass das Material von Kleenex und LiLiPUT erst eine Dekade später (im Zuge des Hypes um „Riot Grrrl“) wieder auf einer Compilation den Hörern zugänglich gemacht wurde. Denn LiLiPUT is not your average New Wave Record. Die Rhythmen und die Songstrukturen sind stark und repetitiv, erinnern eher an Can als an New Wave. Natürlich gibt es durch die Stimmen und den Gesang Parallelen zu den beiden zuvor genannten britischen Bands oder meinetwegen zu den amerikanischen B 52’s – allerdings ohne deren überbelichteten Humor. Wobei – ein Track wie „Tschik-Mo“ hat Witz. Aber die Schweiz ist nicht für ihre Komiker bekannt. Jeder Song versucht etwas, mancher Versuch mag nicht gelungen sein, aber der Opener „Do You Mind My Dream“ ist toller avantgardistischer Post-Punk, ebenso wie „Outburst“ oder das von Geigen zerkratzte „Birdy“, in dem sie wie Schweizer Velvet Underground scheinen. LiLiPUT bietet eine eigenständige, experimentelle Art Post Punk. Sucht die Compilation.

Dub… ist hier Popmusik?

Ich widme „Dub“ im Jahr 1981 ein ganzes Kapitel… Dub ist eine „Erweiterung“ des Reggae, den man in Europa seit Bob Marley kennengelernt hat, eine Form des „Roots Reggae“, der in Jamaika und im UK den zehntausenden jamaikanischen Zuwanderern geläufig war. Dub ist der Umbau des Reggae-Tracks durch bestimmte Produzenten, die Betonung auf den „Riddim“, die Manipulation der Sounds von Bass, Gitarre, und anderen Instrumenten. Dub ist in diesen Jahren denjenigen bekannt, die Reggae besser kennen, als der Hitparaden-Bob-Marley-Fan (…da kann Marley nichts dafür…). Und es ist eine Art Rhythmen zu verändern, die auch so mancher weisser Musiker zu schätzen weiss (siehe Jah Wobble von PIL, siehe aber auch den schottischen Folk-Innovator John Martyn). Dub ist ’82 gewiss nicht Jedermanns Musik. Daher hier vier aussergewöhnlich gelungene Beispiele für Dub…

Scientist

Scientist Wins the World Cup

(Greensleeves, 1982)

Hier haben wir Hopeton Brown aka Overton Brown aka Scientist aus Kingston, Jamaica. Ein Schüler des legendären King Tubby (Osbourne Ruddock), einer der Erfinder und Meister des Dub Reggae. Irgendwann in den 70ern begannen ein paar Produzenten unter dem Einfluss des Produzenten-Guru’s Lee „Scratch“ Perry – und natürlich unter dem Einfluss von Ganja – Reggae zu dehnen wie ein Kaugummi. Zu verformen, die Rhythmen durch Echo-Kammern zu jagen, den Bass zu betonen, den „Riddim“ aufzuschaukeln, bis das Gehirn abhob. Und darin hatte Scientist nach Lehrjahren im Sudio One bei King Tubby inzwischen Meisterschaft erlangt. 1982 nahm er mindestens neun Alben auf, Scientist Wins the World Cup mag das beste sein, Kenner mögen andere vorziehen… Hier konnte man auf zehn nicht mit Titeln versehenen Tracks hören, was Dub ausmacht – und was Scientist so besonders macht. Er hatte die Studio Band Roots Radics Tracks einspielen lassen, ließ die unbetitelten, aber erfreulich unterschiedlichen Tracks von Reggae-Gesangskünstlern wie Hugh Mundell, Wayne Jarrett und Johnny Osbourne einsingen und legte dann los mit einem Re-mix (…denn das ist ein Dub-Reggae-Album eigentlich – ein Re-Mix), wie er schöner, schlauer, angenehmer und bekiffter nicht sein kann. Man muss sich nur die ersten Sekunden von Track 1 anhören – dieser Bass, diese klappernden Percussion, das gravitätische Geschaukel, Sounds aus dem All, eine gaaanz leise Trompete, Klingeln, irgendwann beschwörender Gesang… man muss es hören. Im Gegensatz zu vielen anderen Dub-Alben ist …Wins the World Cup bei allem Produktions-Feuerwerk songorientiert. Es ist ein feines Dub-Reggae-Album, das nicht nur um den Sound, die Effekte, den Dub kreist, sondern auch um den Sänger/Songwriter. Track 4 ist wunderschön, der Gesang beseelt, und dann wandert er sanft durch verschiedenen Echo-Kammern. Eine Art, Reggae zu machen, die seltsam nach innen gewandt scheint. Einmal drin, kann man sich schwer lösen.

Wayne Jarrett

Showcase

(Wackie’s 1982)

…wo wir schonmal dabei sind… Wayne Jarrett ist – wie gelesen – einer der Sänger auf Scientist Wins the World Cup. Der hat also eine anerkannt tolle Stimme. Und noch im selben Jahr veröffentlicht Jarrett mit Showcase Vol.1 sein zweites Solo Album. Dafür war er nach New York gereist, zum Jamaikanischen Produzenten Lloyd Barnes aka Bullwackie. Der war eine Zeit lang ernsthafter Konkurrent für Lee Perry und King Tubby. Insbesondere 1982 produzierte er (…und wer das liest, weiss, dass diese Tätigkeit genauso wichtig ist, wie das Songwriting oder der Gesang…) mit diesem Album und mit dem fast zeitgleich aufgenommenen Dance Hall Style vom Meistersänger Horace Andy zwei der besten, größten Dub-Alben aller Zeiten. Dub wurde schon zuvor definiert. Schon Anfang der 70er war das Grundgerüst gebaut. Produzenten/DJ’s hatten sich die Instrumental-Tracks irgendwelcher Künstler auf Acetat brennen lassen und diese „Dub’s“ laufen lassen, verändert, mit neuem Gesang versehen, Dub gemacht. 1982 war diese Kunst ausgereift und verändert und Alben wie die drei in diesem Abschnitt waren von vorne herein als Spielwiese für den Produzenten gebaut. Klar. Songwriting fand statt, und insbesondere die Stimme war bei anerkannten Reggae Vokalisten wie Jarrett und Andy enorm wichtig, weil eine wiedererkennbare Marke. Aber das verbiegen und verfremden der Instrumentals war auch Programm. So entstanden hier zwei der besten Dub-LP’s (die leider in Europa kaum zu finden sind…) – unter ziemlich primitiven technischen Verhältnissen übrigens. Die Fähigkeit aus Wenig Viel zu machen war einer der wichtigsten skills von Dub Produzenten. Aber natürlich sind die Ingredientien auch auserwählt. Jarrett’s schöne (…man kann es nicht anders sagen…) Stimme, dazu als Startpunkt Songs wie der Opener „Brimstone and Fire“. Oder das völlig abgedrehte und zugleich wieder sehr schöne „Every Tongue Shall Tell“ mit komplett abgedrehten Gitarren und einem Instrumental-Part, bei dem man sich in der Echo-Kammer verirren wird. Beide Wackie’s Alben muss man zusammen hören. Sie sind unterschiedlich – und beide perfekt. Eine Sünde, dass sie kaum zu finden sind.

Horace Andy

Dance Hall Style

(Wackie’s, 1982)

Horace Andy wiederum ist einer der wiedererkennbarsten Sänger, die je aus Jamaika kamen…. Und der Mann kam tatsächlich „raus“ – 1997 holten ihn Massive Attack als Gastsänger zu den Aufnahmen zum Meisterwerk Mezzanine – und sein Falsett prägte deren Hit „Angel“. Dass der Mann schon über 30 Jahre unterwegs war, wussten da vermutlich nicht ganz so Viele. Dass Massive Attack wiederum das wunderbare Meisterwerk Dance Hall Style kannten, dürfte sicher sein. Vermutlich kannten die übrigens auch sein ’77er Roots-Reggae Album In the Light… auf das ich somit pflichtbewusst hingewiesen habe. Andy’s delikate Falsett war für Dance Hall Style natürlich prägend. Produzent Bullwackie wusste in diesen Tagen offenbar ganz genau, wie man ein stylishes Dub-Album machte. Dass er dieser Stimme diese Bühne bereitete, war ein kluger Schachzug. Aber natürlich ist dies trotzdem ein Dub-Album. Der ’69er Rocksteady-Hit „Cuss Cuss“ von Lloyd Robinson wird zu einer Orgie aus verhalltem Riddim, schrillem Organ, extrem zurückgelehnten Bässen und Gitarren, die irgendwo im Raum verzischen. Da gibt es minutenlange Passagen, in denen der Song nur noch Hall und Echo ist. Aber immer wieder kommt dann diese Stimme, schlichte Melodien werden angestimmt, „Money Money“ und „Lonely Woman“ waren früher Hits von Andy, jetzt badete Bullwackie sie in Dub und versetzte sie in die vierte Dimension. Am ausgewogensten scheint mir die Rezeptur bei „Let’s Live in Love“… vermutlich auch weil das ein so schöner, friedvoller Song ist, weil Andy hier auf seine charakteristische Art singt und der Song auf einmal ganz langsam im Dub versinken darf. Und natürlich ist alles wieder so reduziert, wie es im Studio von Bullwackie üblich war. Man kann – wieder einmal – hören, dass beschränkte monetäre und technische Möglichkeiten paradoxerweise oft die Beschränkungen von Kreativität ausser Kraft setzen. Das wurde hier bei zwei Alben deutlich erkennbar.

Holger Czukay, Jah Wobble & Jaki Liebzeit

Full Circle

(Virgin, 1982)

Und hier folgt die Verbindung zwischen Dub, Krautrock und Post Punk: Auf Full Circle spielten der britische Public Image Ltd. Bassist und Reggae und Dub Fanatiker John Wardle aka Jah Wobble und die beiden Ex-Can Musiker Holger Czukay und Jaki Liebzeit auf Album-Länge zusammen. Im Vorjahr hatten sie auf der EP How Much Are They? vier Tracks eingespielt, die sie jetzt noch einmal aufnahmen, ergänzten, die Möglichkeiten noch einmal weiter ausloteten. Die Motorik von Liebzeit und der Dub-Bass von Jah Wobble passten freilich perfekt zusammen – und Holger Czukay war einer, der sich von stilistischen Limitierungen nicht mal unter Zwang hätte einschränken lassen wollen. Hier spielte er French Horn, Gitarre, diverse Keyboards, und baute seltsamste Sounds und Fetzen aus Radiosendungen (siehe Cover) ein. All das wurde im Can-Studio durch Echo-Kammern gejagt, dem Bass wurde der notwendige Raum gegeben, damit man auch den Sound solcher Alben wie Showcase in diesem Umfeld genießen konnte. Das tolle „Full Circle R.P.S. (No.7)“ ist genau die Verbindung zweier bis dreier Welten in einer magischen Echo Kammer. Das ist (natürlich) kein „Song“ – aber drei Könner spielen um eine Grundmelodie herum und holen heraus, was herauszuholen ist. Die seltsamen Sound-Fetzen von weit entfernten Radio-Stationen sind genauso sinnig, wie die Trompete und das Waldhorn, der Rhythmus ist nicht „Reggae“ oder dgl. aber in seiner ständigen Wiederholung wird er so hypnotisch wie man es bei jamaikanischem Dub liebt. Auf diesem Album mag manches Experiment zu breit getreten werden. Aber das ist Programm. Der Typ, der bei „Mystery R.P.S. (No. 8)“ zuerst die Treppe hochgeht, ist fast zuviel. Aber wenn Jah Wobble dann zu singen anhebt, wird es tatsächlich logisch und schön. Wohlgemerkt: Diese drei Musiker nehmen auf Full Circle nur einige Bestandteile und Techniken das Dub mit. Und das tun sie voller Respekt und vor Allem mit großem Spaß am „Spiel“. Sollte das jemand „Vereinnahmung“ nennen, dann hat er das Prinzip von Kunst/Avantgarde nicht begriffen.

Grandmaster Flash & The Furious Five

The Message

(Sugar Hill, 1982)

In der Einleitung steht’s geschrieben: „HipHop“ ist 1982 kein Stil-Begriff, „rappen“… das ist über irgendwelche funky Tracks sprechen, das machen nur hier und da ein paar Disco-Acts. Und in den letzten beiden Jahren war da die Sugarhill Gang, deren „Rapper’s Delight“ ‚(basierend auf Chic’s „Good Times“) 79 ein Hit war… der aber nicht als Basis eines neuen Styles oder Stil’s angesehen wurde, sondern als Kuriosum, Auswuchs der abebbenden Disco-Welle. Dass es da schon viele andere Musiker gab, die gesampelte Beats, Sprechgesang, „fun“ Lyrics und Rhymes zu einer eigenständigen Musik machten, war eine Sache die in den schwarzen Communities bei Parties und in den Straßen New York’s wahrgenommen wurde. Erwähnen muss man Kurtis Blow, der 1980 ein sehr gutes Album machte, das aber unter dem Radar blieb. Das war Musik, die der gepflegte Mitteleuropäer (und weisse Amerikaner) kaum wahrnahm – und wenn doch, dann oft als Un-Musik abtat. Aber da war mit Grandmaster Flash (aka Joseph Saddler) in der Bronx ein Rapper, der sich ’79 mit fünf Freunden zusammentat, um als Grandmaster Flash & The Furious Five aufzutreten. Die Furious Five waren Melle Mel, Kidd Creole, Scorpio, Raheem und Keef Cowboy, der angeblich den Begriff „HipHop“ erstmals bei Auftritten in den Call and Response Passagen mit dem Publikum verwandte. Ihr erstes komplettes Album The Message benannten sie nach der Single, die als einer der ersten wirklich ernsthaften HipHop-Hits gelten kann. Die Leute von der Sugar Hill Rhythm Section (Doug Wimbish, Skip McDonald, Keith LeBlanc) gaben den musikalischen Background, Grandmaster Flash und Kollegen erzählten ihre Stories – und sangen natürlich auch: Die erste Seite von The Message ist mehr Disco-Fun als HipHop, wie wir ihn kennen. Der Opener „She’s Fresh“ ist purer Funk – allerdings wird zwischendurch ein bisschen gerappt und die Band stellt sich vor. Keine Samples, das war noch nicht wirklich üblich. Dass sie sich mit „Dreamin’“ vor Stevie Wonder verneigen ist ehrenhaft – mit einem Soul-Funk Track, der wenig mit HipHop zu tun hat. „Scorpio“ wiederum ist ein erstaunlicher Electro-Dance-Cut, der in seiner 80er Ästhetik immer wieder modern werden wird. Seite 2 der LP wurde dann interessant. Der Opener mag ja noch purer Schmuse-Soul sein, aber der Hit „The Message“ ist eine Offenbarung. Conscious HipHop gäbe es ohne diesen absolut sparsamen Track nicht. Die Lyrics und Rhymes sind perfekt, inhaltlich kritisch und immer aktuell – zumal in New York. Die Beschreibung der Straßen der Bronx, das Lebensgefühl der schwarzen Community… das haben sich Legionen von jungen Schwarzen in den Ghetto’s der großen Städten der USA zum Vorblid genommen. In den Worten des großen Rappers KRS-One (der ab ’86 mit Boogie Down Productions HipHop auf die nächste Stufe heben würde…): „If You Don’t Own this Album… you must learn…“ Und zur Frage, ob das „Avatgarde“ war..? Definitiv.