In Nord-Korea stirbt „der große Führer Genosse Kim Il Sung“ – und Nichts ändert sich im Steinzeit-Kommunismus, da sein Sohn Kim Jong-Il genauso „groß“ ist. Nelson Mandela wird der erste schwarze Südafrikanische Präsident, der Massenmörder John Wayne Gacy wird in den USA hingerichtet, in Russland wird ein ebenso grausamer aber weit unbekannterer Massenmörder namens Andrei Romanowitsch Tschikatilo hingerichtet. Er hatte 53 Menschen umgebracht. Der Schriftsteller Charles Bukowski stirbt, Kurt Cobain (Nirvana) erschießt sich in seiner Garage, ein Tod, den man irgendwie hatte kommen sehen. Danach lösen Nirvana sich auf und es scheint, als würde Grunge damit zuende gehen. Neil Young singt Cobains Totenklage, zugleich kommen aus England eine ganze Reihe großer Bands und Alben. Unter dem Moniker BritPop entsteht dort eine gehypte Welle mit den Alben von Oasis und Blur als Schaumkrone. Aber der immer noch ein bisschen „alternative“ Rock bietet die meisten und größten Highlights, Bands und Musiker wie Pavement, Guided By Voices oder Beck – und US-Bands wie Tortoise und Pram, aber auch Briten wie Bark Psychosis und Disco Inferno die weniger rockistisch daherkommen und den sog. Post Rock einläuten. Im HipHop lösen neue Künstler wie Nas oder Notorious B.I.G. die etablierten Acts wie Public Enemy oder A Tribe Called Quest ab. In der elektronischen Musik ist eine Menge Bewegung, als Techno (höre Robert Hood…) Randbereiche erreicht/beeinflusst, die in den Mainstream münden. Johnny Cash’s dritter bis vierter Frühling beginnt, als Hipster-Produzent Rick Rubin sich seiner annimmt, Big Beat (The Prodigy) hat eine kurze Blüte, Black Metal hat eine weitere Hochzeit mit Bands wie Burzum oder Darkthrone und die verlangsamte Variante von Metal (Doom in diversen Ausprägungen) ist mit etlichen tollen Alben dabei. Ein trauriges Jahr aber auch ein an sehr guten Alben in allen Ecken der Populärmusik reiches Jahr – natürlich auch wieder mit verachtenswerter Musik etwa von der gesangstechnischen Leistungssportlerin Mariah Carey, einem schrecklichen Disney Soundtrack zum König der Löwen vom übersättigten Elton John und dem Jodelhit „Zombie“ der Cranberries, die traurig langweilig sind, aber das Radioprogramm bestimmen.

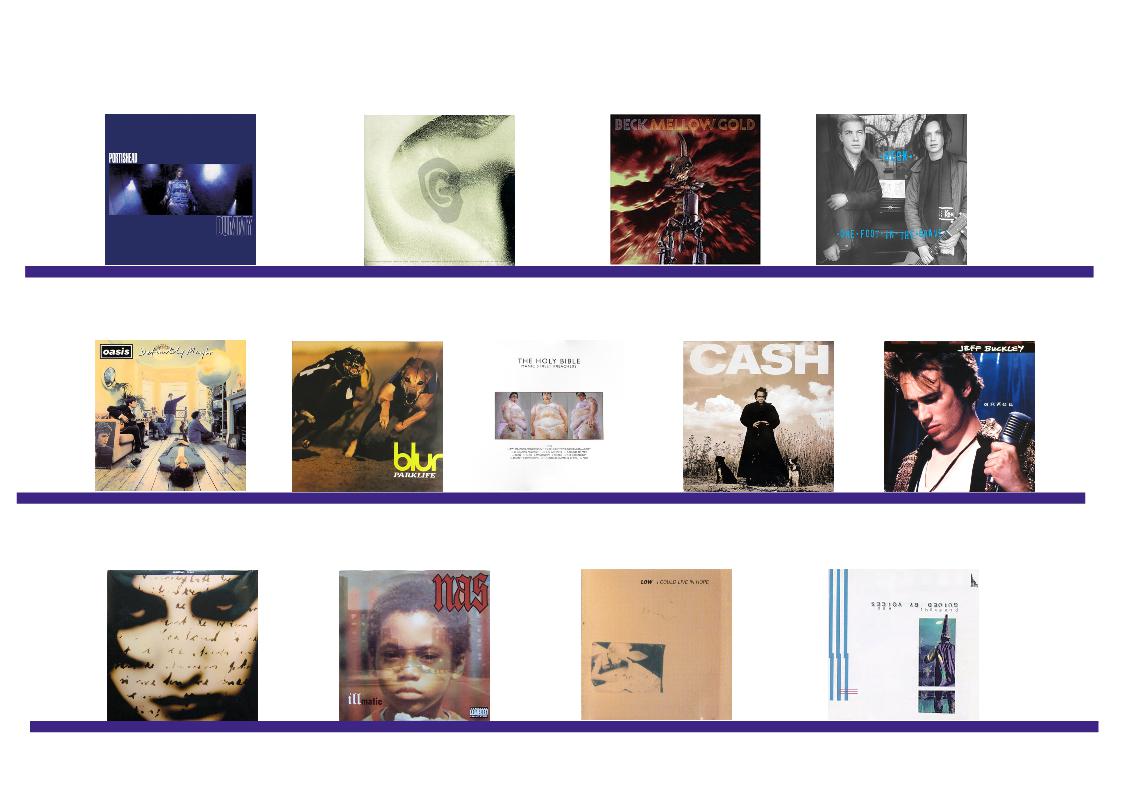

Portishead

Dummy

(Go Beat, 1994)

Ich bin nicht der einzige der sagt: Portishead’s Dummy hat kein TripHop Album über sich und nur ein paar neben sich (..da wähle ich Massive Attacks Mezzanine und Portishead’s eigenes Live-Album). Der Stil dieses Albums mag dem Zahn der Zeit ausgesetzt worden sein, manches mag zwischenzeitlich unzeitgemäß klingen (bis zum nächsten Post-TripHop Hype jedenfalls), aber Dummy bleibt aus verschiedenen Gründen dennoch zeitlos. Im Grunde bediente die Band aus Bristol, die sich im Umfeld um Neneh Cherry gefunden hatte, sich auf diesem Album nur einer Anzahl selbst gewählter und damals innovativer Stilmittel, um hervorragend komponierten Songs und dem sublimen und klaustrophobischen Gesang von Beth Gibbons Raum zu bieten. Geoff Barlow unterlegte die Songs mit Astro-Lounge Beats und Spy-Movie Guitars, ließ den Rhythmus von Scratches und dem Knistern alter Schallplatten unterstützen und schuf einen Soundkosmos, der zu einer unheiligen Allianz zwischen einem Mann, einer Frau und einem Sampler wird. Die Songs allerdings – und das ist auch hier das Entscheidende – hätten in jeder Klangkulisse Bestand. Erster unter Vielen: „Sour Times“, der Torch Song mit dem Lalo Schifrin Sample. Das Album machte Bristol zum Klang-Epizentrum, von dem aus sich eine ganze Reihe interessanter Acts in Bewegung setzten. Das Live Album mit Unterstützung eines Orchesters drei Jahre später würde den Songs dieses Debüt’s eine weitere, intensivere Dimension verleihen, aber Trip Hop als „Stil“ wurde hier definiert – und ist auch jetzt noch in seiner „Coolness“ kaum zu überbieten.

Global Communication

76:14

(Dedicated, 1994)

Nachdem die Briten Mark Pritchard und Tom Middleton (der auch mit Aphex Twin zusammengearbeitet hatte) unter dem Namen Reload mit Industrial Sounds begonnen hatten, verlangsamten sie ihre Musik unter der neuen Projekt-bezeichnung Global Communication mit würdevollen Rhytmen und einem Ohr für Melodie, das im Downtempo-Bereich nahezu unerreicht geblieben ist. 76:14 mag inzwischen etwas vergessen sein, aber es ist eines der besten Alben des Ambient House. Die tick-tock Beats und das gezeitenhafte Rauschen auf „14:31″ zeigen die perfekte Balance aus Schönheit und Düsternis. Techno, aber mehr noch der griechische Synthesizer-Visionär und Blade Runner Soundtrack-Erzeuger Vangelis hatten offensichtlich großen Einfluß auf das Album. Machmal will die Düsternis überhand nehmen – der verhallte Ambient von „9:39“ – aber die Melodien und fließenden Rhytmen auf 76:14 gleiten immer wieder ins Positive. Die Songs wurden nach ihrer Laufzeit bezeichnet um „..dem Hörer freien Raum für die Imagination zu lassen…“. Läßt man sich darauf ein, so ist es leicht, den Reichtum dieses Albums zu erkennen, das weit über Sprachen, Geschmack und Temperamente hinweg Eno, Tangerine Dream und den Sound of Detroit miteinander vereint… Erwähnen will ich noch, dass Pritchard und Middleton als Jedi Knights (…was für ein toller Name…) ’96 mit New School Science ein ausgezeichnetes Big-Beat Album gemacht haben. Und noch ein PS: Der Guardian erkor 76:14 zum „Best Ambient Album of the Nineties“ – wenn das nichts bedeutet…

Beck

Mellow Gold

(Geffen, 1994)

Becks erstes Album bei einer großen Plattenfirma ist wie ein Mixtape für die alternative Musik der 90er. Es ist ein Kaleidoskop aus zusammen- gesampelten Stilen, aus Blues, HipHop, Country, Folk, eben dem, was den jungen Beck Hansen in seiner Jugend inspiriert und beeindruckt hatte. Dass diese postmoderne Musik beim Publikum ankam, lag zum einen an der Slacker-Hymne „Loser“ – der Single, der man 1994 nicht ausweichen konnte – zum anderen aber auch an der lustvollen Vermischung aller Genres ohne sich um Regeln zu scheren. Mellow Gold ist zusammengebastelt aus Tape-Schnipseln, hat eine vollkommen uneinheitliche Produktion und klingt wie eine ironische Zitatensammlung aus drei Jahrzehnten Rockmusik, aber die Songs, die dabei herauskommen sind immens klever und liebevoll: Die Stoner-Raps von „Loser“ und „Beercan“ sind das, was man zunächst oberflächlich mit Beck verbinden würde, aber er hatte auch schon Urban Folk („Pay No Mind (Snoozer)“) oder Garagenrock („Fuckin‘ With My Head (Mountain Dew Rock“) im Programm. Und die Texte sind originell, die ganze Musik hat bis heute genug Ironie um nicht zu langweilen und wie es sich zeigen sollte, meinte Beck diesen eklektizistischen Ansatz für alternative Musik offenbar ernst – und hatte genug Ideen und Material, um nicht als One-Hit Wonder zu verglühen. Mellow Gold war ’94 eines der Pop Alben des Jahres – und eines, das nur die Basis einer interessanteren Karriere sein sollte, als zu vermuten gewesen wäre – und das sage ich trotz meines Unwohlseins ob Beck Hansens‘ späterer Hinwendung zur Church of Scientology…

Beck

One Foot in the Grave

(K Records,, 1994)

Und im selben Jahr veröffentlichte Beck noch ein zweites Album auf dem Indie-Label K Records, das in Olympia beheimatet war, das Bands wie die Microphones beheimatet. Sicherlich Zeichen seines zu dieser Zeit noch intakten „unabhängigen“ Geistes – wobei ich, wie schon öfters gesagt, den Versuch, Geld mit seiner Musik verdienen zu wollen, nicht unehrenhaft finde. Wie auch immer. Auf diesem Album waren etliche Größen der Szene versammelt: Built to Spill’s Drummer Scott Plouf, Chris Ballew von den zu jener Zeit recht bekannten Presidents of the United States of America, diverse Szene Größen aus Amerika’s Nord-Westen und als Produzent K Records‘ Calvin Johnson. Aber was bedeuten schon die Namen? Wichtig ist: Hier findet man Beck im Urzustand – im wahrsten Sinne des Wortes, da das Album vor Mellow Gold aufgenommen wurde, aber erst im Zuge des Erfolges veröffentlicht werden konnte. Hier hört man, wo Beck herkommt, wie er seine Ideen ohne Sahne und Zuckerguss verwirklicht – und man kann entscheiden, ob das vielleicht der bessere Beck ist. Was für ein wunderbares Jahr, in dem diese Wahl möglich war. Auf jeden Fall haben Songs wie „He’s a Mighty Good Leader“, „Painted Eyelids“, „Hollow Log“ oder „I’ve Seen The Land Beyond“ einen windschiefen Charme, der den folgenden Alben entweder fehlt, oder der später künstlich erzeugt wurde, um Glaubwürdigkeit zu generieren. Nicht dass dies Beck’s einziges „Indie“ Album war. Er hatte davor schon zwei ähnliche Alben veröffentlicht, aber One Foot in the Grave ist Höhe- und Endpunkt seiner Anti-Folk Vision. Und darin war er wirklich gut. Was danach kam, war nicht besser, nicht schlechter, aber doch anders.

Oasis

Definitly Maybe

(Creation, 1994)

Nachdem der junge Manucian Noel Gallagher zunächst als Gitarren-Roadie für die Inspiral Carpets gearbeitet hatte, erklärte er sich einverstanden, bei Rain – der Band seines kleinen Bruders Liam – mitzumachen… unter der Voraussetzung, als Songwriter auch derjenige zu sein, der den musikalischen Kurs bestimmen dürfte. Der kleine Bruder willigte ein, benannte die Band um in Oasis und das Quartett begann mit Noel’s an den Beatles geschulten Songs eine Reihe erfolgreicher Club-Gigs zu spielen. Ihr Selbstbewusstsein war schnell so aufgebläht, dass sie dem Creation – Label Boss Alan McGee ihr Demo aufdrängten – der wiederum war so beeindruckt, dass er ihnen sofort anbot, ihr Debütalbum aufzunehmen. Man kann tatsächlich sagen, dass Definitly Maybe das Beste aus 30 Jahren britischer Pop Musik vereint: Da ist der Sound der Beatles, gepaart mit dem Rave der Stone Roses, wilde Gitarren wie bei den Sex Pistols und Songs die so archetypisch nach britischem Pop klingen, dass Viele Noel Gallagher bis heute (nicht zu Unrecht) als Plagiator bezeichnen. Wer klug ist, wird das nicht als Vorwurf verstehen. Songs wie „Supersonic“, „Live Forever“ oder „Shakermaker“ sind großmäulig, laut und selbstbewußt – und perfekter Pop – Sie zitieren die alten Helden tatsächlich, aber sie tun das ungemein geschickt, und gut geklaut ist bekanntermaßen besser als schlecht erfunden. Mit ihren Songs und ihrer Attitüde gaben Oasis – egal ob zum Guten oder zum Schlechten – der britischen Rockmusik neues Selbstbewußtsein. Definitly Maybe wurde zum Hit – vollkommen zu Recht. Das folgende Album What’s the Story (Morning Glory) mag – zweifellos wegen der Single „Wonderwall“ – kommerziell erfolgreicher sein, Definitly Maybe aber ist insbesondere in seiner juvenilen Energie eindeutig das bessere Album.

Blur

Parklife

(Food, 1994)

Dass Blur an dieser Stelle direkt nach Oasis genannt werden, liegt natürlich an der legendären, von der britischen Presse zum „Krieg“ erklärten Rivalität zwischen den beiden Protagonisten des Brit Pop. 1994 allerdings war davon zunächst noch keine Rede. Noch war so selbstbewusster und eindeutig britischer Pop frisch, Oasis nur eine aufstrebende Band von vielen – und Blur existierten schon seit Ende der 80er. Sie hatten schon zwei Alben hinter sich, und holten nun mit Parklife zum großen Schlag aus. Auf dem Vorgänger Modern Life is Rubbish hatten sie sich bewusst vom „amerikanischen“ Life- und Music-Style abgegrenzt und klangen auf Parklife nun so britisch wie der 5-Uhr Tee (oder wie die Kinks, mit denen sie noch einiges mehr gemein hatten). Aber im Gegensatz zu manchen Epigonen des „Laddism“ hatten sie sowohl den Stil als auch die Songs, um stolz und gleichberechtigt neben den gerade so angesagten amerikanischem Indie-Pop Acts – und den britischen Vorbildern aus der Vergangenheit – bestehen zu können. Parklife enthält einige der klassischen Singles der Band: Das Titelstück und „Girls & Boys“ sind für die 90er das, was so manche erfolgreiche Single der Small Faces oder eben der Kinks für die 60er sind. Und auf dem Album sind – leider auch genauso verkannt wie bei den Vorgängern aus den Sechzigern – noch ein ganzer Haufen ähnlich guter Songs: „Badhead“ und „This Is a Low“ sind Albumtracks die Andere gern als Singles gehabt hätten. Und Parklife ist die würdevolle Fortsetzung dessen, was britische 80er Bands wie XTC vorgedacht haben. Blur machten im Gegensatz zu Oasis keinen reinen Retro Pop, sondern hatten – wie man später sehen würde – das Potential zur Weiterentwicklung. Zunächst aber war auch das hier klingender Beginn eines neuen Selbstbewusstseins britischer Popmusik.

Manic Street Preachers

The Holy Bible

(Epic, 1994)

Und noch einmal Great Britain? Nun – die Manic Street Preachers sind Waliser – und als solche sehen sie sich auch. Und The Holy Bible ist das künstlerische Statement einer Band, die endlich zu sich gefunden hatte, die eine von den aktuellen Moden nur am Rande berührte Stilistik gefunden hatte – und die dann tragischerweise nicht mehr in der Lage war, alle Versprechungen, die sie auf diesem dritten Album machte, zu erfüllen, weil ein Jahr später mit Richey James ein Protagonist verschwand, der die Richtung mitbestimmt hatte, in die The Holy Bible geht. Im Gegensatz zu ihren vorherigen Alben waren die Waliser hier wütender, düsterer, politischer und in Allem noch ein bisschen extremer als bislang. Sie hatten schon immer klare politische Positionen bezogen, aber hier waren die Slogans von Nicky Wire noch deutlicher, und für Pop fast zu extrem (Siehe Songs und Songtitel wie „Ifwhiteamericatoldthetruthforonedayit’sworldwouldfallapart“). Dagegen behandeln Edwards‘ Texte persönliche Probleme und Katastrophen (beim bedrückenden „4st 7lb“ geht es um Anorexie). Das komplette Album ist manchmal tatsächlich fast ZU intensiv. Musikalisch war ihr Glam-Hard Rock reduzierter als zuvor, und der Nihilismus sowohl der Texte als auch der Musik ließ keinen Raum für Abstufungen. Aber in seinem Purismus hat die Musik auf The Holy Bible viel gemeinsam mit dem Besten von The Clash. Das ist wahrhaftig kein übler Bezugspunkt. Logischerweise wurden die Manic’s letztlich auch nie wirklich als Teil des aufkommenden Brit-Pop Hype wahrgenommen. Sie waren schon vorher da gewesen und spielten in ihrer eigenen Kategorie – und sie sind Waliser…

Marillion

Brave

(EMI, 1994)

Statt mich für ’94 auf das naheliegende Metal-Meisterwerk (des Jahres ’94) zu konzentrieren (Brutal Truth’s Need to Control…), will ich dringend das siebte Album der Neo-Progger Marillion – ihr drittes mit Sänger Steve Hogarth – empfehlen. Mitte der Neunziger ist es dieser Band gelungen, mit eigentlich gänzlich un-hippem Früh-Siebziger Bombast eine Art zeitloses musikalisches Feld zu kultivieren. Marillion haben Alles, was Bands wie Yes, Genesis, meinetwegen auch Pink Floyd, ausgezeichnet haben, aber sie können auch Metal-Härte, sie sind sehr eigenständige Songwriter, ihre Konzepte (und Konzepte müssen sein im Prog-Rock) sind modern und durchdacht und ihr Band-Sound ist unnachahmlich. Einfach gesagt: Brave ist unkopierbar. Ein Konzept-Doppelalbum wie Brave hätte man ’70 wohl Rock-Oper genannt, aber die Geschichte um das verwirrte Mädchen, das ohne Erinnerung und ohne Sprache auf der Londoner Severn Bridge gefunden wurde, basiert erstens auf Fakten, ist aber in ihren psychologischen Interpretationen klug und spannend. Und wen der Hintergrund nicht interessiert – die Band zog auch musikalisch alle Register. Ich kenne nur wenige Alben, die so dynamisch sind, Fast-New-Age-Passagen wechseln mit Folk, Dream Pop, Art Rock und kraftvollem Rock. Hogarth’s sensible Stimme erreicht fast Peter Hammill-Dimensionen – und melodisch konnte Marillion inzwischen kaum noch einer das Wasser reichen. Tatsächlich nimmt Brave in Manchem Radiohead’s OK Computer vorweg. Die übernahmen übrigens tatsächlich das Recording Concept von Brave… Aber den wellenartige Wechsel von leisen zu lauten und harten Passagen haben auch Radiohead nicht gemacht. Brave ist ein durchgehendes Werk ohne Brüche, aber mit etlichen Gipfeln. Sie lassen – ganz Pink Floydianisch – immer wieder Akkordfolgen auftauchen, bleiben als Band immer im Dienst der Story, sind aber inzwischen so versierte Musiker, dass es eine Freude ist, wenn hier und da ein Gitarrenglissando aufblitzt oder fast Stille einkehrt. Ihr bestes Album – bis sie 2004 mit Marbles wieder so einen Gipfel erreicht haben…

Johnny Cash

American Recordings

(American, 1994)

Johnny Cash war von seinem Hauslabel Columbia nach mehr als 30 Jahren in die Wüste geschickt worden und dümpelte als vergessener Klassiker der Countrymusik dahin. Da kam der Fan, Bartträger und bisherige HipHop und Thrash-Metal Produzent Rick Ruibin daher und überzeugte ihn davon, bei seinem American Label zu unterschreiben und seiner Karriere nach geänderten Vorgaben neuen Schwung zu verleihen. Rubin stellte dem zunächst etwas mißtrauischen Cash diverse Songs vor – teils von Musikern, von denen Cash bis dato vermutlich kaum etwas gehört haben dürfte – und ließ ihn diese Songs allein mit Gitarre und dem ikonischen Bariton aufnehmen. Und der Glücksfall trat ein: Cash ließ sich darauf ein, zeigte sich bald sogar begeistert von der späten Inspiration und Innovation (bzw. Rückkehr zu den Wurzeln) – und zu seiner nicht unbeträchtlichen Überraschung funktionierte das Experiment sogar im kommerziellen Bereich. American Recordings ist klingender Beweis für die Effektivität von Authentizität und Einfachheit. Cash machte sich mit reduzierten Mitteln völlig mühelos so unterschiedliches Material zu eigen wie „Rusty Cage“ von Soundgarden, „Thirteen“ von Glen Danzig und „Bird on a Wire“ vom Altersgenossen Leonard Cohen. Dazu brachte er noch einige beachtliche eigene Songs mit. Der kluge Rick Rubin wußte natürlich, dass der eigentliche Star der Show Cash’s Stimme war, stellte nur ein Aufnahmegerät in den Raum und ließ das Band laufen – Der Cash für die Alternative Generation war geboren – und machte endlich mal wieder Cash. Und auch Rick Rubin hatte seinen Ruf weg…

Jeff Buckley

Grace

(Columbia, 1994)

Jeff Buckley’s einziges echtes Studioalbum begründet eine Legende. Obwohl es sich im Jahr seines Erscheinens nicht sonderlich gut verkaufte, wurde es spätestens nach Buckleys Tod (Er ertrank 1997 während der Aufnahmen zum zweiten Album im Wolf River in Tennessee) zu einem modernen Klassiker der Popmusik. Vor allem Buckleys überirdische Gesangsleistung sollte Musiker weltweit inspirieren. Sänger wie Radiohead’s Thom Yorke oder Rufus Wainwright nannten ihn ausdrücklich als wichtigen Einfluss – sein kraftvoller und für Rockmusiker recht „hoher“ Gesang ließ die Akzeptanz für diese Art von Stimme in der Popmusik wachsen. Die Tatsache, dass er seinem Vater Tim Buckley, der so früh gestorben war, äußerlich so sehr ähnelte, die Tatsache, dass er ihn kaum gekannt hat, da seine Mutter sich kurz nach seiner Geburt von Tim Buckley getrennt hatte, die Tatsache, dass er musikalisch durchaus in den Spuren seines Vaters wandelte… alles das mag in seine Musik eingeflossen sein, ist aber nicht der Grund für den Status dieses Albums: Vielmehr ist Grace unbenommen all der genannten Tatsachen eines jener Alben, die außerhalb der Zeit zu stehen scheinen. Kaum etwas kann so sublim sein wie die 2:15 Minuten des Openers „Mojo Pin“, die „its never over“ Section von „Lover, You Should Have Come Over“, Buckleys seufzende Version von Leonard Cohen’s „Hallelujah“, die dann leider als Weihnachtshit irgendwann zu Tode gespielt wurde – oder die finalen drei Minuten von „Dream Brother“ – diese vier Songs allein haben gereicht, aus Grace einen Klassiker zu machen. Und die restlichen sechs Songs der recht eklektizistischen LP stehen den „Hits“ kaum nach. Buckleys Stimme, die mühelos vom tiefsten Knurren ins Falsett zu wechseln vermag (Siehe „Corpus Christie Carol“) und dazu das muskulöse und sensible Spiel seiner Musiker…. All das macht Grace zum Ausnahme-Album.

Nas

Illmatic

(Columbia, 1994)

Es gibt ein paar Hip Hop Alben, die außerhalb von Trends stehen, die – ob Old School oder welche Schule auch immer – ewig Bestand haben werden. Illmatic, das Debüt des als Nasir bin Olu Dara Jones im Queensbridge „Prospect“ in Queens, NY aufgewachsenen HipHop Visionärs Nas ist so ein Album. Sein Vater Olu Dara war namhafter Avantgarde-Jazztrompeter, hatte mit Art Blakey oder Bill Laswell gearbeitet, sein Sohn Nas sah sich selbst eher als politischer Poet und Rapper. Die Jugend in den sieben Y-förmigen Riesenhochhäusern Queensbridge’s mit ihren 7.000 Einwohnern inklusive erlebter Kriminalität, Drogen und Driveby Shoots (sein Bruder wurde bei einem solchen verletzt, ein Freund erschossen…) beeinflußte natürlich seine Rhymes. Sein erkennbar großes Talent, der Jazz Hintergrund des Vaters, Gastauftritte bei Kollegen und damit entstehende Beziehungen führten dazu, dass sein Debüt von HipHop-Koryphäen wie DJ Premier, Pete Rock und Large Professor produziert wurde. Illmatic ist einerseits ein Schnappschuss, ein Bild davon, was Hip Hop Mitte der Neunziger kann, es ist aber auch ein Ideal – Alle interessanten und wichtigen Elemente seiner Zeit werden eingesetzt und in etwas Neues überführt. Und es ist Showcase für Nas‘ Talent als Ghetto-Philosoph und Beobachter der Realität in Queensbridge – das wiederum für die Ghetto’s amerikanischer Großstädte Pate steht – und für seine Skills als Rapper und Geschichtenerzähler. Illmatic klingt wie der Prototyp für die HipHop Alben der kommenden Jahre. Beginnend mit dem Opener „The Genesis“ und rumpelnder U-Bahn, über „NY State of Mind“ mit dem Versprechen „I never sleep ‚cos sleep is the cousin of death“. Mit „One Love“ – einem wütenden Brief an die Brüder im Gefängnis, mit „The World is Yours“ mit selbstbewussten Versen über die eigenen Skills als Rapper und mit „Life’s a Bitch“ – mit Gastauftritt des Vaters an der Trompete – in dem er an seinem Zwanzigsten Geburtstag aufwacht und feststellt, dass das Leben in Queensbridge ihn zu mehr inspiriert als einer Karriere als Gangsta: „I switched my motto, instead of sayin‘ fuck tomorrow, that buck that bought a bottle could’ve struck the lotto“. Ein solch perfektes Album als Debüt führte zwangsläufig zu diversen Gastauftritten bei der Prominenz der Szene – bei Mobb Deep und dem Wu Tang-Clan – und zu Neid und Missgunst, die es schwer machten, ein gleichwertiges Album folgen zu lassen. Aber sogar Nas‘ Erzfeind Jay Z musste anerkennen, dass Illmatic das einzige echte Blueprint ist.

Low

I Could Live In Hope

(Vernon Yard, 1994)

“We wanted to play minimal,” erinnert sich Alan Sparhawk, der Kopf der Band Low aus Duluth, Minnesota. Man orientiere sich an Brian Eno, La Monte Young, Joy Division “...and We were narrowing the format of a band but this was also to convince Mimi (Parker) to join.” Und der simplizistischer Stil von Alan Sparhawk’s Ehefrau – sie hatte bis dahin noch nie hinter Drums gesessen – wurde zu einem der stilistischen Grundpfeiler des Sounds von Low. Dass sie, um die Aufmerksamkeit ihres Publikums zu bekommen, gerne immer leiser und langsamer wurden, ist ein weiterer Hinweis auf ihre Musik. Sie erregten mit dieser Zurückhaltung die Aufmerksamkeit des Produzenten und Shimmy Disc-Labe-Eigners Kramer (Galaxie 500, Daniel Johnson), bei dem sie die ihm zugesandte Cassette mit den Worten bewarben„We are Low. We hope you like our songs“. Dabei nutzen sie das klassische Rock-Instrumentarium Bass, Gitarre, Drums und singen dazu bittersüße Harmonies. Und dennoch – Damals klang eigentlich niemand wie Low und bis heute (2021) sind sie einzigartig geblieben. Dass das Album mit einem der bis heute besten Songs der Band beginnt, dass ein Qualitätsabfall danach aber nicht wirklich stattfindet, dass diese Musik dunkelblaue Emotionen transportiert, ohne in unglaubhafte Theatralik oder lähmende Hoffnungslosigkeit zu verfallen, ist ein Verdienst der Songwriter wie der wunderbar ökonomischen Sound-Architektur dieser Band – der es in den folgenden Jahrzehnten immer wieder gelang, ihre paar Elemente behutsam umzubauen, zu reduzieren oder zu ergänzen. Und was sich nach „Konstrukt“ anhört, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Songs wie „Words“ (…übrigens 1968 von den Bee Gees verfasst!!), „Lazy“ oder das zentrale „Lullabye“ von fast schmerzhafter und schwer zu beschreibender Schönheit sind. Kramer machte einen hervorragenden Job – indem er nur die Bänder laufen ließ. Low mögen Hardcore kennen – und der Begriff SlowCore für ihre Musik passt durchaus. Aber letztlich ist I Could Live In Hope einfach Musik von Low. Sie hat das, was die besten Alben in der Populärmusik ausmacht – sie ist unnachahmlich, spannend und wunderschön.

Guided By Voices

Bee Thousand

(Scat, 1994)

Guided by Voices wurden in den frühen 80ern vom Songwriter und Gitarristen Robert Pollard eher als Treffpunkt für Songwriter denn als Band gegründet, und als solches Projekt hatten sie 1994 schon sechs Alben ständig steigender Qualität hinter sich (Schon die Vorgänger Propeller und Vampire on Titus sind prächtig…). Pollard hatte ein Händchen für kurze, an der British Invasion angelehnte Power Pop-, Punk- und Indie-Rock Songs entwickelt, Freund und Teamkollege Tobin Sprout war ähnlich talentiert und hatte dieselbe Fähigkeit, in einem Song in ein bis zweieinhalb Minuten alles Wichtige zu sagen. So wartet das siebte Album Bee Thousand denn auch mit zwanzig Songs in etwas mehr als einer halben Stunde auf – und schreit von Beginn an „Go!“. Sprout und Pollard müssen in kurzer Zeit haufenweise Ideen gesammelt und direkt aufgenommen – und nach einem kurzen Aussiebeprozess dieses Album zusammengebaut haben. Man stelle sich vor, 30 Jahre exzellent ausgewählte Popmusik werden zusammengemixt, durch einen Schredder gejagt, auf Kassettenrekorder aufgenommen und dann über ein billiges Transistorradio abgespielt – das ist in Etwa der Eindruck den man beim ersten Hören von Bee Thousand gewinnt. (Und tatsächlich wurde es im Verlauf von drei Tagen aufgenommen – jeder Song brauchte etwa eine halbe Stunde…). Das Album ist als LP vorzuziehen – die 20 Songs in einer Reihe durchzuhören – ohne die Pause in der die LP umgedreht wird – überfordert und wird der Musik nicht gerecht. Da sind billig verzerrte Gitarrensounds aus dem Proberaum zusammen mit warmem Bass, da klingen die Stimmen immer verfremdet, da sind die Songs – oder besser Songschnipsel, angedeutete Skizzen, die aneinander geklebt wurden, die nach Ausformulierung schreien, die aber so schnell aufeinander folgen, dass man die Klasse des vorherigen Songs beim Anhören des nächsten vergessen hat. Und da sind natürlich auch die Texte des Hauptberuflichen Grundschullehrers Pollard, die die kindliche Perspektive mit Visionen eines LSD-Trips verbinden. Wo die vergleichbar schnell schießenden Ramones eine Idee hatten, haben Guided By Voices zehn, und wo die Ramones ihre Stories aus der Sicht eines debilen, bekifften Vierzehnjährigen erzählen, da fabuliert Pollard seine Short-Stories aus der Perspektive einer ganzen Klasse von großäugigen, fantasiebegabten Achtjährigen. Favoriten? Jeder wird seinen eigenen finden, ich empfehle „Smothered in Hugs“ und „Gold Star for Robot Boy“, das klingt wie ein verlorenes Demo der Flaming Lips. Warum ich dieses Album anderen Indie Highlights wie Sebadoh’s Bakesale oder Pavement’s Crooked Rain, Crooked Rain vorziehe? Tu‘ ich garnicht, aber Bee Thousand ist nur einfach so viel mehr, es ist wie die eingedampfte und ins Lo-Fi übersetzte Version des Indie-Rock der Neunziger. Man kann sich drauf einlassen und wird reich belohnt. Nach diesem Album zeigten immer mehr große Indie-Labels Interesse an Guided By Voices und Pollard „professionalisierte“ seinen musikalischen Ansatz allmählich – mit durchaus befriedigenden Ergebnissen – der Nachfolger Alien Lanes im folgenden Jahr ist ein perfektes Psychedelik/Lo-Fi Album – ebenfalls überbordend von Ideen. Der naive Charm dieses und der vorherigen Alben allerdings war dahin. Und inzwischen ist Bee Thousand im Kanon der Klassiker angekommen.

…und…

…ein paar Worte zum Vinyl-Notstand in den Neunzigern: Fast alle hier gelobten Alben erschienen ’94 wenn, dann nur in kleinen Auflagen auf Vinyl. Die CD war das billigere, schlechtere, aber einträglichere Geschäft, und manchem reichte das Argument, daß LP’s ja „so viel Platz wegnähmen“, um Ästhetik zu vermeiden. Die Musik-Industrie machte gerne mit – schnitt sich auf lange Sicht damit allerdings ins eigene Fleisch. Inzwischen werden/wurden etliche dieser Meisterwerke auch auf Vinyl re-issued. Alle hier gelobten Alben klingen auf Vinyl besser, sind wertiger – und der Faktor, daß man beim Hören eines Mammut-Werkes wie Brave etwa die LP’s umdrehen muss, nutzt nur der Aufmeksamkeit und ist somit ein Gewinn. Also: Sucht das Vinyl!!!