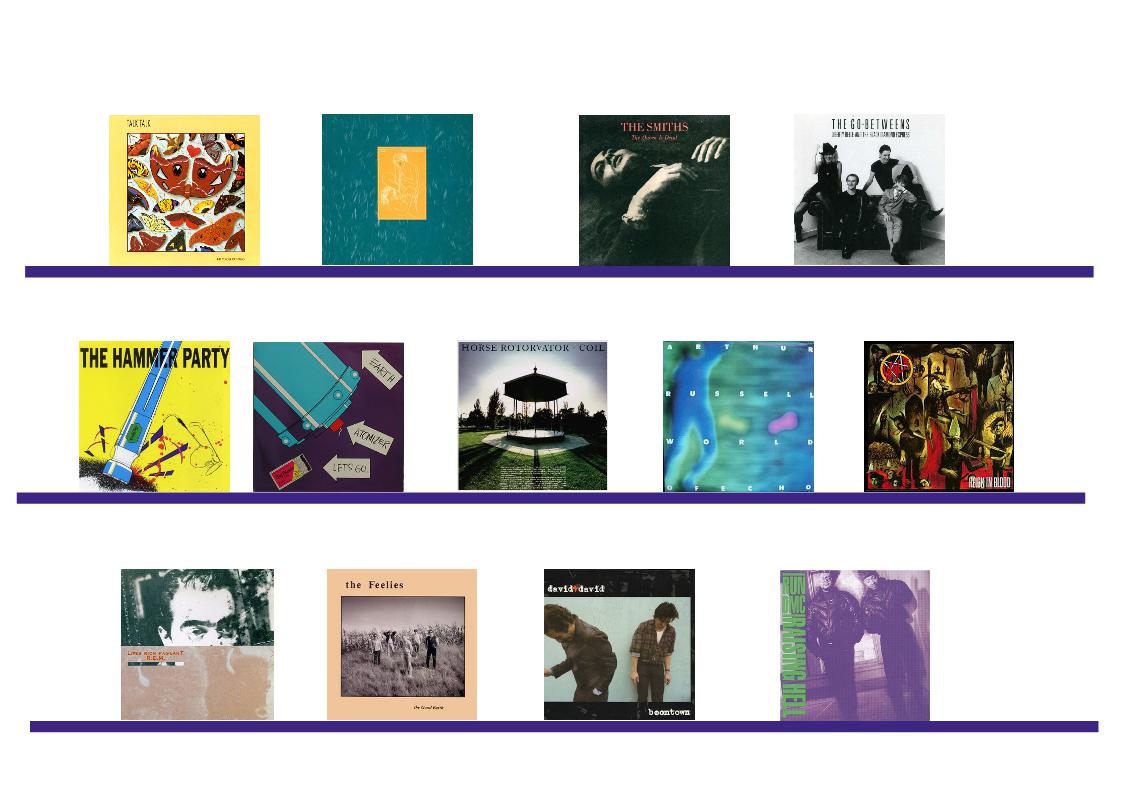

Zu einem Super-GAU (Größter anzunehmender Unfall) bei dem einer der Reaktoren explodiert und unkontrolliert Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre bläst. Die radioaktive Wolke verbreitet sich über große Teile Nord- und West-Europas, Spätfolgen gibt es natürlich nicht – wie auch – bei einem undenkbaren Unfall. Alles Einbildung…. Zugleich finden in der Sowjetunion massive politische Umwälzungen statt. Präsident Gorbatschow leitet das Ende der Alleinherrschaft der kommunistischen Partei ein und will bis ins Jahr 2000 alle Kernwaffen abbauen. Leider ein frommer Wunsch – und das nicht nur, weil die Ex-UdSSR sich nicht an Zusagen hält, sondern auch dank der Stärke der Rüstungs-Lobbyisten weltweit. Das US-Militär bombardiert Libyen, nachdem deren Terrorismus der US-Regierung zuviel geworden ist, während die zugleich wegen der Iran/Contra-Affäre vor dem internationalen Gerichtshof verurteilt wird – bei der Gelder aus Waffenverkäufen an den Iran an rechtsgerichtete Terroristen in Nicaragua verteilt wird, die gegen die den USA unangenehme Sandinista-Regierung vorgehen. All die Unmoral ficht die US Regierung unter dem konservativen Ex-Schauspieler Ronald Reagan nicht im geringsten an. Musikalisch ist die Mitte der Achtziger eine Wüste – allerdings eine voller Blumen. Im Thrash-Metal gibt es gleich vier Klassiker von den Größten des Genres (Slayer, Metallica, Megadeth, Metal Church) und noch ein paar mehr… Independent-Pop/Rock aus England, Australien und den USA wartet mit tollen Alben auf (The Smiths, XTC, Go-Betweens, R.E.M. etc…), es gibt feinen Synth-Pop (Pet Shop Boys…), wilden Noise-Rock, modernen Country und Roots-Rock (BoDeans, Dwight Yoakam…), Madonna macht ein schönes Album, genauso wie Etablierte wie Springsteen, Paul Simon, Peter Gabriel – Im HipHop gibt es mit Run D.M.C. und den Beastie Boys die ersten Chart-Topper und Talk Talk und XTC verwandeln sich mit Hilfe der wieder aufblühenden Psychedelik in etwas ganz Schönes. Vergessen wir also 80er Fieslinge wie Bon Jovi, Chris DeBurgh oder Lionel Richie, dann kann man musikalisch in diesem Jahr etliche hervorragende Alben genießen.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1986/pl.u-oZylldgsR7y8N5z

Talk Talk

The Colour Of Spring

(EMI, 1986)

Im Rückblick ist es natürlich immer einfacher, den „Wert“ eines Albums, die „Zeitlosigkeit“ von Musik zu erkennen. Man selber wird älter, die Musik wird älter, die Wellen und Moden kommen und gehen – und die Bedeutung mancher Alben scheint mit der Zeit zu wachsen – natürlich meist im Zusammenhang mit dem Einfluss, den sie dann irgendwann auf andere Musiker haben. 1986 haben sicher die Wenigsten geglaubt, dass ein paar Dekaden später noch jemand den „New Romantics“ von Talk Talk irgendwelche Bedeutung beimessen würde. Ja, sie hatten nach einem gut verkauften Debüt auf dem Nachfolger It’s My Life eine überraschende künstlerische Tiefe erreicht, waren für ihre Art von Pop regelrecht visionär, aber auf den Nachfolger The Colour of Spring hatte das nicht vorbereitet. Man war es ganz einfach nicht gewohnt (und ist es auch heute nicht…), dass eine kommerziell erfolgreiche Band ihr Rezept in Richtung Anspruch oder gar künstlerische Vision ausweitet. Mark Hollis – Kopf und Sänger der Band -verband sein außergewöhnliches Songwriting mit teils elektrischen, teils akustischen und sinfonischen Klängen, hatte einfache – man sage besser – reduzierte Songs in ein warmes Soundgewand gekleidet. Songs die in ihrer naiven Schönheit berühren, denen immer im passenden Moment das passende Kleid übergestreift wird. Man kommt sich vor, als blättere man durch ein Fotoalbum, das die Entwicklung einer Persönlichkeit in ihren wichtigsten Momenten von der Kindheit bis ins Alter dokumentiert. Auf jedes Bedauern folgt Akzeptanz, auf jede Bitterkeit das Erkennen eines Sinnes, jedes fallende Blatt verspricht eine Blüte. The Colour of Spring ist – trotz des Titels – in spätsommerliche Wärme getaucht – und Talk Talk hatten mit den teils überlangen Stücken sogar noch Hits: „Life’s What You Make It“ und „Living in Another World“ verbinden Pop und Anspruch wie es später höchstens noch Radiohead gelingen sollte. Ein komplettes Meisterwerk, das dann aber dennoch nicht auf die Nachfolger Spirit of Eden und Laughing Stock vorbereitet hat.

XTC

Skylarking

(Virgin, 1986)

1986 muss wohl neben der radioaktiven Wolke aus Tschernobyl auch eine bunte Wolke mit psychedelischen Dämpfen über Europa gezogen sein. Nicht nur Talk Talk verbreiteten Glück, Frieden und Anspruch, auch XTC ließen auf ihr mechanisches Cyberpunk-Monster The Big Express mit Skylarking eine psychedelische Spätsommer-Platte folgen. Als wären die Beach Boys auf einmal eine New Wave Band, oder als würden Andy Partridge und Colin Moulding – die Songwriter von XTC – ihren persönlichen Summer of Love erleben. – was durchaus sein mag – hatten sie doch schon im Vorjahr als Dukes of the Stratosphere begonnen psychedelische Musik zu erforschen – und sind sie doch sowieso wegen Partridge’s entsetzlicher Bühnenangst als reine Studioband und offensichtliche Musiknerds gewiss mit den Sounds jener Zeit vertraut. Partridge selber bezeichnete das Album später mit den Worten : “A summer’s day baked into one cake” – und das, obwohl er sich mit dem Produzenten Todd Rundgren wohl öfters gestritten haben muss. Ihm passte es überhaupt nicht, die Kontrolle über seine Songs an jemand anderen zu übergeben, aber die Plattenfirma verlangte nach dem Flop von Big Express einen Erfolg, und hoffte denselben durch einen großen Namen zu erlangen. Ob das Album ohne ihn anders geklungen hätte ? Ich bezweifel das. Die Songs sind wunderbarer, perfekter Pop, auf Augenhöhe mit English Settlement, das Konzept – das Leben am Verlauf eines (Sommer)-Tages nachzufühlen funktioniert, Schon Opener „Summers Cauldron“ mit Grillengezirpe ist herrlich blumig und bunt, bei „Grass“ wird die Liebe gefeiert, bei „Big Day“ der Hochzeitstag, bei „Earn Enough for Us“ die Probleme des normalen Lebens, das Album ist urbritisch, klingt dabei trügerisch einfach und jeder Song ist eine kleine Perle. Manchem waren XTC ja immer zu nervös, hier sind sie in ruhigem Gleichgewicht – für dieses eine Album jedenfalls.

The Smiths

The Queen Is Dead

(Rough Trade, 1986)

The Queen Is Dead ist das Meisterstück einer der besten Bands Großbritanniens – und damit logischerweise zugleich eine der besten Platten der 80er. Zuvor hatten The Smiths mit militantem Anti-Populismus auf Meat Is Murder schon Maßstäbe gesetzt, hatten eine Compilation mit ihren spektakulären Single-Only-Releases herausgebracht, wie es sie besser nicht geben kann, aber in der Band begann es zu kriseln, da Johnny Marr mit Morrisseys konsequenten/sturen Positionen (egal, ob politisch oder ernährungstechnisch) immer weniger klar kam. Auf musikalischer Ebene allerdings waren sowohl er als auch Sänger Morrissey in der Form ihres Lebens und die Spannungen mögen sogar zur Kreativität beigetragen haben. Das Titelstück dieses Albums stürmt mit rollenden Drums und bösem Text los, „Frankly, Mr. Shankly“ kommt danach als lockeres Gegenstück. Beide Songs stecken die Pole ab, die Hitsingles „Bigmouth Strikes Again“ und das über-romatische „There Is a Light that Never Goes Out“ sind großartig in Songwriting und Lyrics, gehören zum Besten was die 80er zu bieten haben und Albumtracks wie „Some Girls Are Bigger Than Others“ mit seltsamem Humor, oder das misanthropische „The Boy With the Thorn In His Side“ stehen den anderen Tracks in nichts nach. Johnny Marr’s Gitarren klingeln, das Rhythmus-Fundament rollt und Morrissey lamentiert, wie nur er lamentieren konnte. The Queen Is Dead ist perfekt austariert, jeder Ton sitzt an der richtigen Stelle. Also hatten die Smith’s ihre Versprechen eingelöst… und gingen bald danach konsequent unter höchst theatralischen Streitereien auseinander

The Go-Betweens

Liberty Belle and the Black Diamond Express

(Beggars Banquet, 1986)

Noch mal London: Die Australier Go-Betweens hatten zwar ihr altes Label verloren, hatten immer noch nicht den großen Erfolg gelandet, aber jetzt wollten sie es mit neuem Label und mit neuem Elan noch einmal probieren. Songwriter Robert Forster hatte sich vorgenommen „einfachere“ Songs zu schreiben, sein Freund Grant McLennan sollte mehr Einfluss bekommen und es sollte Pop-Hits geben. Aber natürlich können die Go-Betweens nicht banal werden – dazu sind sie zu intelligent. Also, wenn Liberty Belle and the Black Diamond Express „poppiger“ ist, dann im positivsten Sinne – etwa so als würden die Beatles und Velvet Underground gemeinsam Musik an einem verregneten Sonntagnachmittag machen. Jeder Song hat einen eigenen Stil, laut Drummerin Lindy Morrison hätte jeder Song ein Hit werden können, ob das pastorale „Spring Rain“ – zu dem es auch ein Video gab – oder das melodisch so feine „Head Full of Steam“ – ebenfalls eine Single – die ebenfalls keinen größeren Eindruck in den Charts hinterlassen sollten, weil sie zu anspruchsvoll für das formatierte Mitt-Achtziger Radio waren. Für „The Wrong Road“ wurde ein Orchester angeheuert, und auch das konnten sie, genau wie beim spannenden „In the Core of a Flame“, die wunderbare und beständige Stilsicherheit der Go-Betweens ist wahrscheinlich Segen und Fluch ihrer Karriere zugleich, egal ob sie – wie zu Anfang ihrer Karriere – roh klangen oder „kommerzieller“ wie hier oder gar gediegen, wie nach ihrer 12-jährigen Pause – immer blieben sie erkennbar, immer gab es diese Leichtigkeit, gepaart mit Melancholie und dem bisschen zu viel an Intellekt um stumpfe Massen zu erreichen. Ist Liberty Belle.. das beste Album der Go-Betweens ? Könnte sein, aber da gibt es auch noch Before Hollywood oder The Friends of Rachel Worth. Im Moment ist es dieses Album. Aber morgen…. ?

Big Black

The Hammer Party

(Homestead, Rec. ’81-’83, Rel. 1986)

Diese wunderbare Hardcore/Post-Punk/Noise-Rock Band existiert ’86 auch schon seit fünf Jahren, der junge Nerd Steve Albini hat sie irgendwo in Illinois mit zwanzig Jahren gegründet, sich einen Bassisten und einen weiteren Gitarristen von den von ihm verehrten US-Punk-Lokal-Matadoren Naked Raygun geliehen (deren Throb Throb von ’84 zeigt, was er an ihnen fand) und in den Jahren bis ’86 auf einigen Singles und EP’s seine recht ungewöhnliche Idee von Musik dargestellt. Die Compilation Hammer Party enthält die EP’s Lungs (’82) und Bulldozer (’83), auf denen Albini zunächst quasi alleine, dann mit seinen Kumpels und einem Drum-Computer eine Art Prä-Industrial Noise im Songformat entwickelt. Albini – der sich in den kommenden Jahren als enorm einflussreicher und glaubwürdiger Produzent einen Namen machen wird – passte seinerzeit nicht wirklich in die florierende Hardcore-Punk-Szene. Zu sehr „Student“, zu intellektuell vielleicht, vordergründig zu wenig „hart“, dafür aber auf andere Weise extrem, sind seine ersten EP’s mit Big Black Solitäre des riesigen und damals sehr fruchtbaren US-Underground. Lungs spielte Albini noch alleine ein, vieles hört sich unentschieden an – Hardcore ist eine Option, Industrial ebenso, die Lyrics kommen aus dunkelsten Tiefen, es geht um Nekrophilie („Dead Billy“), es geht um den eigenen Tod („I Can be Killed“) – dass Albini seine Aggressionen in Musik fasste, ist erfreulich – wo wäre er sonst gelandet? Lungs erinnert in seinem gezwungenermaßen reduzierten Sound an das Debüt von Suicide. Die folgende EP Bulldozer zeigt, wie die Ergänzung von zweiter Gitarre und Bass Albini’s Musik in Richtung Hardcore schiebt, beweist aber auch, dass Albini’s Idee von „Punk“ mit der anderer Bands jener Zeit wenig zu tun hatte. Die Drum-Machine marschiert voran, die Gitarren von Albini und Santiago Durango überlagern einander, der Bass baut das Fundament. Auf Bulldozer klingen die Songs ausgereifter, vielleicht ein bisschen gebremst, die Lyrics sind noch immer unerfreulich, aber nicht mehr ganz so persönlich, wenn etwa bei „Cables“ der Schlachtung von Vieh beschrieben wird. Auf der CD-Version von Hammer Party wurde noch die danach folgende EP Racer X ergänzt, auf der der Sound von Bulldozer etabliert wird, die Compilation ist gut, die einzelnen EP’s mag ich lieber, aber sie müssten mal re-issued werden.

Big Black

Atomizer

(Homestead, 1986)

… Albini hatte seinen Sound gefunden, seine extrem metallisch klirrende Gitarre und die verzerrten Noise-Ausbrüche machen ihn zu einem Beispiel für genau das, was ich Noise-Rock nenne. Und die zusammen mit Hammer Party veröffentlichte erste reguläre LP von Big Black – Atomizer – ist dann der vorläufige Endpunkt einer Entwicklung, die mit der einiger anderer Bands zusammenläuft. Mit Dave Riley hatte Albini einen neuen Basisten, der mit der Roland-Drum-Machine das nach Fabrik klingende Rhythmus-Gerüst baute, über dem die zwei Gitarren und eine Kreissäge irgendwas zwischen Industrial, Punk und Noise auftürmte. Dass Albini in ausführlichen Liner Notes den Hintergrund zu jedem einzelnen Song erklärt, deute ich als Zugeständnis, das diesen Songs kein bisschen ihrer Bösartigkeit nimmt. Selbst-Verbrennung als „just something to do“ zu bezeichnen, ist verstörend, der Titel „Fists of Love“ dürfte selbsterklärend sein – Albini war angekommen – er hatte einen einzigartigen Sound, der sich auch von Noiseniks wie Swans oder Sonic Youth deutlich genug unterschied, er hatte sein Konzept zu Ende entwickelt und würde mit dem hierauf folgenden Album Songs About Fucking die Kurve Richtung Post-Rock/Hardcore nehmen. Es gibt auf Atomizer mit „Kerosene“ eine weitere Noise-Hymne (wenn man so etwas so nennen kann), bei der Albini regelrecht in Flammen aufgeht, „Bad Houses“ klingt, als würden The Cure Hardcore versuchen, das komplette Album ist perfekt. So geht Noise-Rock.

Coil

Horse Rotorvator

(Some Bizarre, 1986)

Und noch eine Band, die auf ihre Art Hardcore ist. Und zugleich eine, die völlig eigenständig geblieben ist, die Pionierarbeit leistete, die weit unterhalb des Radars der Charts-Hörigen etwas fabrizierte, das dann erst Jahre später in den Pop-Kanon aufgenommen werden sollte. Ex-Throbbing Gristle Peter “Sleazy“ Christopherson und deren Harcore Fan John Balance hatten schon zwei Jahre zuvor auf ihrem Debütalbum Scatology Industrial, Dark Ambient und ihre polarisierende Gay-S/M Ästhetik zu dunkel schimmerndem Pop verarbeitet. Die Energie und das Talent der beiden Musiker ließ es auch auf ihrem zweiten Album Horse Rotorvator zu, sehr unterschiedliche Teilnehmer und Einflüsse unter dem Schirm „Coil“ zu versammeln – und sich zu eigen zu machen. Es beginnt mit dem pumpenden, pulsierenden Synth-Punk von „Anal Staircase“ (klar…), geht weiter mit dem schleichenden Industrial von „Slur“ – Bilder von homoerotischem Hardcore-Sex gibt es soviel wie Verweise auf Drogen und Tod, aber da ist auch glühende Schönheit – bei „Ostia (The Death of Pasolini)“ etwa oder beim verzerrten Cover von Leonard Cohen’s „Who By Fire“. Da sind die Hörner und krachenden Electronics von „Penetralia“ (auch klar) und am Schluss kommen „The First Five Minutes After Death“ mit dem Klang eines sterbenden Sternes. Dass Coil mit ihren Alben nicht nur Industrial Bands wie etwa Nine Inch Nails beeinflusst haben (Trent Reznor ist massiver Fan – was man seiner Musik auch deutlich anhört), sondern auch faschistoide EBM Projekte, dass sie extrem waren und nie in irgendeine Schublade passten und vor Allem, dass sie musikalisch und thematisch polarisierten, ist gerade die Eigenschaft, die sie so interessant macht. Coil folgten – wie die paar anderen Bilderstürmer in der Musik – ohne Kompromisse nur ihrer eigenen Vorstellung von Ästhetik und Geschäft – was so weit geht, dass ihre Alben wegen Streitigkeiten mit anderen Labels kaum erhältlich sind. Man kann sie nur lieben oder hassen. Ich mache ersteres, und kann mich so an großartiger Musik erfreuen.

Arthur Russell

World of Echo

(Rough Trade, 1986)

Um in kompletter Finsternis zu navigieren nutzen Fledermäuse (wie ein paar andere Lebewesen) die sogenannte Echo-Ortung. Sie stoßen Laute/Schallwellen aus, die von Objekten als Echo zurückgeworfen werden, so dass sie diese – ob Hindernis oder Beute – akustisch wahrnehmen und ihnen ausweichen – oder sie so fangen können. Sie leben in einer „World of Echo“Auch das gleichnamige Album von Arthur Russell kann man sich gut in einem lichtlosen, scheinbar leeren Raum vorstellen, in dem der Künstler mit Hilfe seiner Stimme und mit deren Erweiterung, dem verfremdeten Klang seines Cello’s (das doch so nah an der menschlichen Stimme erklingt) nach Orientierung sucht, die Wände, die Möbel, die anderen Bewohner zu erkennen versucht. Man höre nur das zweite Stück „Soon-to-Be Innocent Fun / Let’s See“, bei dem Russell Alliterationen murmelt und dazu das mit allen möglichen Methoden verfremdete und erweiterte Cello sanfte Laute ausstoßen lässt, man höre nur das dreiteilige „Tower of Meaning – Rabbit’s Ears – Home“. Sanft, narkotisch, die Stimme in vollem Einklang mit kaum angestrichenen Saiten, dazu seltsam dahingeschluderte Zeilen wie „I’m watching out of my ear“, die Stimme auch nur noch Instrument. Da sind die unglaublichen Laute, die Russell seinem Cello entlockt, er verfremdet es zu völliger Unkenntlichkeit, lässt es dröhnen oder zwitschern, da sind gedämpfte Percussion, da ist Russell’s Gesang, meist lautmalerisch, selten mit verständlicher Botschaft, da ist ein Künstler, der zu dieser Zeit wohl völlig unabhängig von allen kommerziellen Erwägungen Klang und Raum mit seinen Mitteln erforschen wollte. Ein Glück, dass dabei ein Album von solch fremder Schönheit herauskam – was auch seinem beachtlichen Talent, seiner im Nachhinein an Anthony Hegarty gemahnenden Stimme und seinem melodischen Einfallsreichtum geschuldet ist. Pech, dass solche Musik wohl auch heute noch dem oberflächlich Nebenbeihörenden als zu fremd und zu avantgardistisch erscheinen wird. Dass Russell Zeit seines Lebens kaum ein Projekt je beenden sollte, dass er sich in New York irgendwo im Spannungsfeld zwischen Disco, Avantgarde und Minimalismus bewegte und somit außerhalb der Norm, macht World of Echo noch kostbarer. Es sollte sein einziges zu Lebzeiten komplett fertiggestelltes Album bleiben. Russell selber wurde kurz nach Fertigstellung des Albums mit AIDS diagnostizierte und verschwand bald buchstäblich hinter seiner Musik. Er starb 1992.

R.E.M.

Life’s Rich Pageant

(IRS, 1986)

Es gab dereinst genug Fundamentalisten, die sagten, R.E.M. wären nach ihrer Unterschrift unter den dubiosen Major-Vertrag unglaubwürdig, langweilig und ganz banal schlecht geworden… was natürlich kompletter Unsinn ist. Aber – sie haben sich verändert, als sie ganz einfach mehr Geld und mehr Zeit in die Studioarbeit stecken konnten, was aber wiederum nicht bedeutet, dass die relativ bescheideneren Budgets für ihre Alben beim I.R.S. Label ihrer Musik auch nur einen Gran an Qualität vorenthalten hätten. Einer von fünf Beweisen ist ihr vorletztes „echtes“ Independent-Album Life’s Rich Pageant. R.E.M. hatten nach dem „schwierigen“ dritten Album beschlossen, etwas poppiger zu werden, Michael Stipe entschied sich dazu, deutlicher zu singen – nicht mehr zu murmeln, auch wenn seine Lyrics immer noch kryptisch waren, Bassist, Drummer und Gitarrist waren nach all den Jahren inzwischen eingespielt, und letztlich erfordert ihre Musik – sowohl vor, als auch nach dem Majordeal – ganz banal keine aufwendige Produktion – und somit keine übermäßigen Kosten. Das mögen die Musiker ja anders sehen, aber wichtig ist der Sound und die Songs, und R.E.M. hatten einen Lauf. Ob großartige und typische R.E.M.-Songs wie „Begin the Begin“, „Flowers of Guatemala“ oder „Cuyahoga“ und „Fall on Me“ mit größerem Budget besser geklungen hätten, bezweifele ich. Das Akkordeon bei „I Believe“ wäre kein Kostenfaktor, dass die Gitarren auf Life’s Rich Pageant manchmal fast nach Hardrock klingen, dass das Album für R.E.M. flott und laut ist, ist der Entwicklung der Band geschuldet, und keinen pekuniären Zwängen. Ganz einfach: Es ist eines ihrer vielen besten Alben. Dass die Vier bald mehr Geld mit ihrer Musik verdienen sollten, ist angesichts dieses Meisterwerkes verdient, und sie hätten sich unabhängig davon auf jeden Fall weiterentwickelt. Jetzt schon galt – R.E.M. waren eine große Band…

The Feelies

The Good Earth

(Rough Trade, 1986)

Mitglieder des Feelies-Side Projekts

Yung Wu

… und hier – eine der Bands, die R.E.M. enorm beeinflusst hat, die deren Erfolg aber nicht teilte und somit den Moralwächtern des reinen Independent Gedanken besser gefallen dürfte. Die Feelies waren sechs Jahre nach ihrem immens einflussreichen, aber leider kommerziell vollkommen erfolglosen Debüt mit verändertem Line-Up – u.a. auf betreiben von Fans wie Peter Buck von R.E.M. – wieder ins Studio gegangen. Nicht dass sie in der Zwischenzeit faul gewesen wären: Alle Bandmitglieder hatten ihre Sideprojects – die Musik zum Film Smithereens und Bands wie Yung Wu oder The Trypes – man muss ja auch von irgend etwas leben. Nun ließen sie mit Buck als Co-Produzenten auf dem neuen Album The Good Earth die vertrackten Rhytmen des Debüts bewusst etwas weniger nervös klingen, wollten es diesmal „akustischer“ und „ländlicher“ haben. Was heißt, dass die Television-artigen Gitarrenduelle von Crazy Rhythms verschwunden sind. Bill Million spielte dafür meist die akustische Rhythmus-Gitarre, Glen Mercer die verschlungenen E-Gitarren Soli. Und heraus kam ein veränderter Sound, der dazu führte, dass die Feelies etwas „erwachsener“ klangen. Damit unterliefen sie zwar die Erwartungshaltung mancher Fans – aber was hatten sie schon zu verlieren: Die paar Leute, die ihr Debüt kannten, würden das schon mitmachen und reich werden konnte man mit dieser Musik doch anscheinend sowieso nicht…? Und damit weise ich hin auf die Schönheit von – zum Beispiel – „Slipping (Into Something)“ und „The Last Round Up“. Ich will diese Musik zur Orientierung mal als Mischung aus Nick Drake und Velvet Underground beschreiben – oder eben als eigenständige und gleichwertige Variante zu dem, was R.E.M. so erfolgreich gemacht haben.

David & David

Boomtown

(A&M, 1986)

Bis hier habe ich für ’86 doch wieder eher zumindest ein bisschen „randständige“ Alben erwählt (Coil, Russell…). Aber dass es auch Mitte der Achtziger „normale“ Rockmusik gab, die bis heute meinen Ansprüchen genügt, die tatsächlich zeitlos klingt, dafür ist Boomtown ,das einzige Album der beiden LA- Singer/Songwriter und Studiomusiker David Baerwald und David Ricketts, schlagender Beweis. Die beiden Cracks hatten sich in einem Club kennengelernt, die Chemie stimmte, sie schrieben Songs und bekamen auf Vermittlung einer Freundin einen Vertrag – und das Wunder geschah: Die erste Single „Welcome to the Boomtown“ wurde ein (moderater) Hit. Manche Tracks auf Boomtown haben einen starken 80er Touch, der nun ein bisschen altbacken klingt – man war mitten in den Eighties und dieses Album sollte gerade NICHT „experimentell“ sein. Aber beide David’s wussten wohl damals schon, dass zu viele Modernismen irgendwann von übel sein würden, zumal die Songs allein, mit ihren düsteren Stories über Verlierer und Verlorene, kaum nach modischem Schnickschnack verlangten. Das Album wirft einen Blick auf verborgene urbane Landschaften und ihre Bewohner, auf Leute wie Kevin,“who deals dope out of Denny’s keeps a table in the back“. Es sind Geschichten über Verlangen und Verzweiflung und über die Dinge, die man getan hat, aber nicht hätte tun sollen. Ohne Mitleid, ohne Pathos, einfach so, wie es ist. Dazu lautmalen die Gitarren mit Rückkopplungen, dampft der Asphalt, blenden Laternen in der Nacht. Da ist „Swallowed by the Cracks“, das tatsächlich ein bisschen danach klingt, als hätte Bryan Adams mal einen nicht so aufgeblähten Song geschafft, da ist das coole und fast avantgardistisch instrumentierte „A Rock for the Forgotten“ etc pp. Boomtown ist ein geschmackvolles Album, Westcoast-Sound mit gebrochener Macho-Pose. Dass das Album bald verschwand, lag wohl auch daran, dass beide David’s auseinandergingen. Allerdings halfen die beiden Sheryl Crow im „Tuesday Night Music Club“ aus, David Rickett’s arbeitete mit der verkannten Toni Childs zusammen (deren Union von 1988 auch toller Pop ist) und David Baerwald machte ein paar sehr feine, sehr politische Solo-Alben die leider kaum Hörer fanden. (Bedtime Stories von 1990 und Triage von 1992 seien ausdrücklich empfohlen)

Run D.M.C.

Raising Hell

(Rofile, 1986)

Die hat sehr unterschiedliche Sachen gemacht.

Ein wichtiger Faktor bei diesen Artikeln ist, dass die beschriebenen Alben immer im Zusammenhang mit ihrer Zeit und deren Moden steht. Im günstigsten Fall entwickeln sie sich zu zeit- “losen“Klassikern, meist verschieben sie IMO irgendeine Grenze in der Entwicklung der populären Musik. Letzteres gilt ganz ohne Frage für das zweite Album des Trios Run D.M.C. Die beiden MC’s Rev Run (Joseph Simmons), DMC (Daryl McDaniels) und der DJ Jam Master Jay (Jason William Mizell) haben HipHop vielleicht nicht erfunden – aber sie sind ohne jeden Zweifel diejenigen, die HipHop dauerhaft auf die Karte der populären Musik gesetzt haben. Ihr ’84er Debüt war schon weit vorne, nach einem schwächeren zweiten Album ging nun mit Raising Hell die Rakete hoch. Weder bezüglich der musikalischen Qualität, noch bezüglich Popularität konnte es irgendein HipHop Act vor ’87 mit ihnen aufnehmen. Dass sie ab nächstem Jahr von Public Enemy, Eric B. & Rakim und Boogie Down Productions überholt wurden, zeigt nur, WEN sie beeinflusst haben. Raising Hell war der Riesen-Schritt voran, weil hier erstmals das Produktions-Genie Rick Rubin seine magischen Hände im Spiel hatte. Er hatte auf LL Cool J’s Debüt Radio gezeigt wie man mit schlauem Minimalismus und mit enormen Beats Klasse erzeugen konnte, Bei Run D.M.C. hatte er noch einen erfahrenen DJ neben sich sitzen, der den Stil seiner Brüder mit-denken konnte. Rev-Run und DMC waren inzwischen Meister darin, ihre Verses hin und her zu schieben, ihr Rhymes sind auch heute noch unnachahmlich und beeindruckend. Auf Raising Hell gibt es den bekannten Crossover-Hit „Walk This Way“ mit Aerosmith, aber die restlichen reinen HipHop Tracks sind keinesfalls schlechter, nur eben etwas mehr an eine bestimmte Sorte Hörer gerichtet sein. Man muss bedenken: ’86 war HipHop noch Underground, Tracks wie „Peter Piper“ „It’s Tricky“, das klassische „My Adidas“ oder der Titeltrack richteten sich in dieser Zeit eigentlich nur an ein kleines Sparten-Publikum. Aber mit Raising Hell wurden auch die weissen Indie-Kids aufmerksam. Und mindestens EINE Thrash-Metal Band machte auch die Ohren auf…

Slayer

Reign In Blood

(Def American, 1986)

Ein paar Monate zuvor hatten Metallica mit Master of Puppets die Metal-Welt in Begeisterung versetzt. Das war der Metal der Zukunft: Rasant und zugleich komplex und facettenreich – wie sollte Irgend jemand das toppen? Slayer waren zu dieser Zeit zwar durchaus Konkurrenten, aber man hatte Schlimmes gehört: Sie hatten beim HipHop Label Def Jam unterschrieben, wurden somit vom Major Columbia vertrieben, und ihr Produzent sollte gar der HipHop-Spezialist Rick Rubin sein – könnte dabei Vernünftiges herauskommen ? Aber dann kam – mit Verzögerung, weil Columbia Cover und Texte nicht akzeptieren wollten und man sich für den Vertrieb an Geffen wenden musste – dieses knapp 29-minütige Monster zum Vorschein. Slayer waren schon auf den Vorgängern Hell Awaits extrem gewesen, aber auf ein solch kontrolliertes, zugleich rasendes Hardcore/Thrash Gewitter war niemand vorbereitet. Die Texte waren zuvor comic-haft brutal gewesen, nun ging es weit konkreter um Serienmörder, Religion und die Hölle auf Erden, um Seuchen und beim Opener „Angel of Death“ um den Auschwitz-Arzt Josef Mengele. Natürlich war es Kalkül – daß Slayer in die Nähe faschistoider Kreise gerückt wurden, dürften sie in Kauf genommen haben. Sie haben es damit – vordergründig sogar schlüssig – gerechtfertigt , dass es sich bei dem Text lediglich um die Abbildung eines der Aspekte menschlicher Bosheit geht, denn das komplette Album handelt von solchen Abgründen die Band hat sich ansonsten immer sehr deutlich von rechtem Gedankengut distanziert. Und Splatter-Lyrics wie die Beschreibung von zerstückelten Körpern bei „Necrophobic“ oder das satanistische Menschenopfer bei „Altar of Sacrifice“ gehören zum Metal wie Drum-Gewitter und Gitarrensoli. Wichtig und beeindruckend ist Reign in Blood wegen der furiosen Art, in der Thrash revolutioniert wird. Bis auf den Openern und das abschließende „Raining Blood“ bleiben fast alle Stücke unter der 3-Minuten Marke, die beiden Gitarristen Jeff Hannemann und Kerry King wechseln sich – fein säuberlich auf dem Textblatt aufgeführt – bei den mit chirurgischer Präzision gesetzten Gitarrensoli ab, Drummer Steve Lombardo prägte das Double-Bass-Drumming der folgenden Jahre mit seinem Spiel und das Album hat eine Härte und vor Allem eine Intensität, die auch Slayer selber nicht mehr erreichen sollten, die aber Legionen von Metal-Fans und Musikern für die folgenden Jahre beeinflusste und Death Metal und Grindcore zwar nicht vorwegnahm, aber sicher beeinflusste. Reign in Blood war das härteste Album des Jahres ’86, eines der besten, vielleicht DAS beste Thrash-Album der Achtziger und ein Meilenstein der Rockmusik. Seine Klasse nicht zu sehen, wäre ignorant.