Die Firma Apple wird von den jungen Computerfreaks Steve Jobs und Steve Wozniak gegründet. In Argentinien wird Isabel Peron, Präsidentin und Marionette der bis dahin regierenden Peronisten, vom Militär abgesetzt. Zunächst ist das Volk begeistert, aber in der Folge verschwinden tausende von Linken und Intellektuellen in Folterzellen und eine Militär-Junta führt bis 1983 ein grausames Regime. Im italienischen Seveso kommt es zu einem Dioxin-Giftunfall, in dessen Folge hunderte Menschen sterben und England und Island führen einen regelrechten Krieg um Fischereirechte. Der Bluesmusiker Howlin‘ Wolf stirbt. Die Punk-Revolution des kommenden Jahres kündigt sich an – insbesondere in New York sorgen Bands aus dem Dunstkreis des CBGB’s (Country, Bluegrass and Blues Club !) wie die Ramones oder Blondie für Aufregung. In England ist es der Pubrock (siehe Graham Parker…), der den Punk vorwegnimmt – ganz abgesehen davon, dass Bands wie die Buzzcocks und vor Allem die Sex Pistols ihre ersten 7“es veröffentlichen – das eigentliche Medium, in dem Punk funktioniert – und mit ihren randalösen Auftritten etliche junge Zuschauer dazu bringen, selber Bands zu gründen und Musik zu machen. Es ist ein wirklich ergiebiges Jahr für Liebhaber des Reggae, während progressiver Rock langsam verwelkt und Dinosaurier wie die Rolling Stones oder Led Zeppelin schwächeln. David Bowie lässt sich von Drogen und elektronischer Musik beeinflussen und ist auf dem Sprung nach Berlin. Im „Mainstream“ haben ABBA derweil ihre ersten großen Hits, ein mittelmäßiger Gitarrist namens Peter Frampton macht ein ungeheuer erfolgreiches Live-Album – und ich frage mich nur, was Millionen Menschen daran finden – und musikalisch erzkonservative Bands und Musiker wie Bob Seger, Kansas, Chicago oder der dem JetSet verfallene Rod Stewart regieren die Charts, genau wie die immerhin etwas interessanteren Boston und Eagles. Seltsame Zeiten.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1976/pl.u-jV89bEpFdNerA95

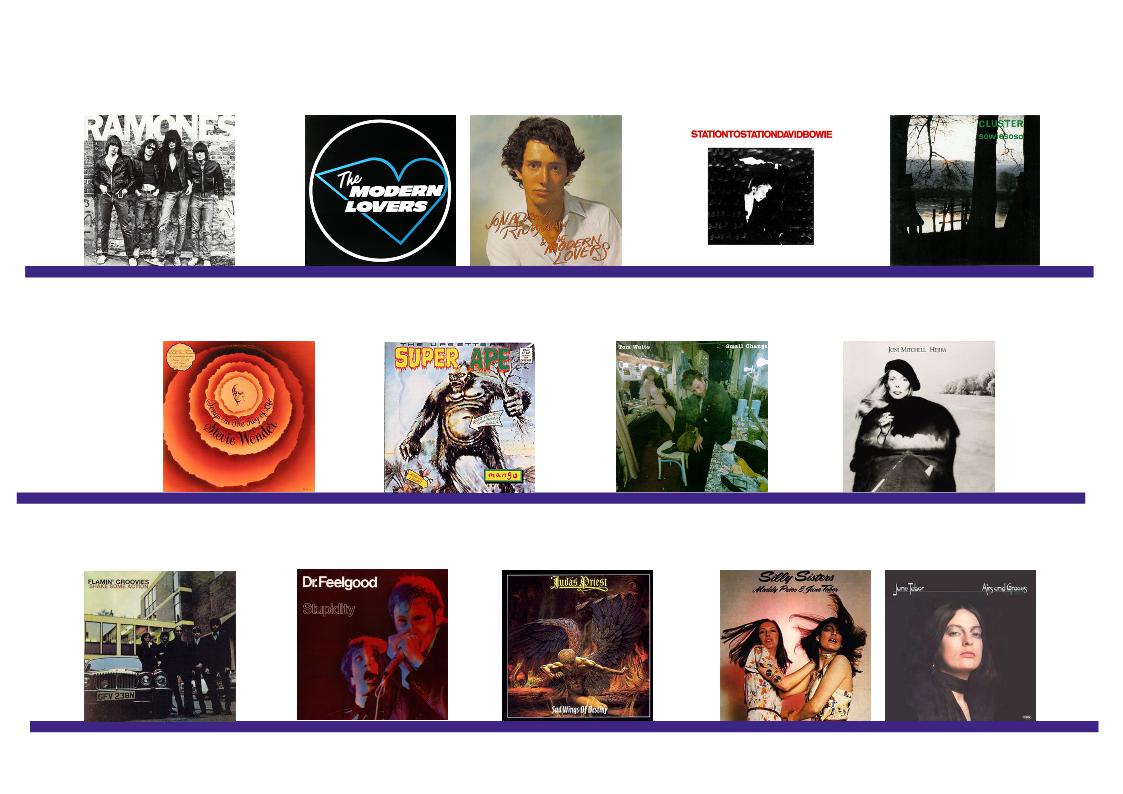

Ramones

s/t

(Sire, 1976)

viele Fotos aus dem CBGB’s sind von ihr.

Hier beginnt es also mit den Ramones: Müde vom immer gleichen Radioprogramm in den USA, angewidert von schaler Disco-Musik und Langweilern wie Styx oder Kansas gründeten vier Jungs in New York eine Band mit der Absicht, zu den einfacheren Pop & Rock-Regularien der 60er zurückzukehren. Musik zu machen, die schnell und ohne Prätention zur Sache kommt. Dee Dee Ramone war zunächst Sänger der Band, konnte aber nicht zugleich den Bass bedienen, also griff Joey, der sowieso nicht der weltbeste Drummer war, zum Mikro. Daher mußte Manager Tommy für die nächsten Alben die Sticks übernbehmen, ehe Marky (auch bekannt als Marc Bell) Richard Hell & the Voidoids verließ und sich auf den Drumstuhl setzen sollte – aber unabhängig von all den lustigen Drehungen des Bestzungskarussells – die Musik der Ramones scheint von Beginn an klar definiert. Mit Johnny’s Kreissägen-Gitarrensound und seinen simplen, harten Riffs ist Ramones sofort immens memorabel, so wie beim Opener „Blitzkrieg Bop“, einem Song, den vermutlich jeder irgendwann mal gehört hat. Songs wie „Beat on the Brat“ sind mit Lyrics ausgestattet, die Gewalt wie im Cartoon darstellt. Da ist der Tongue-in-Cheek Humor von „Now I Wanna Sniff Some Glue“ („…all the kids want something to do!“). Die Band neigt mitunter zu Monkee-artiger Albernheit – aber sie haben zumindest Humor – ganz anders als viele der krampfhaft ernsthaften bis zynischen Punk Bands ihrer Generation. Sie werden sogar romantisch bei „I Wanna Be Your Boyfriend“, brechen gar in Tränen aus bei „Listen to My Heart“.„53rd & 3rd“ wiederum – von Dee Dee geschrieben – behandelt eine berüchtigten Schwulenstrich in New York City. Alles in Allem ist es ein sehr variables Album, das in einer knappen halben Stunde nie zu ernst wird, nie seinen Punch verliert und viel Spaß bereitet – und mit all diesen Eigenschaften ist es ein Klassiker geworden, der in den Alternative/Indie/ Punkszenen der kommenden Jahre so gut wie jeden irgendwie beeinflusst hat. Und dabei ist Ramones erst der Beginn einer Quadriga von essentiellen Pop-Punk Alben.

David Bowie

Station To Station

(RCA, 1976)

dem Film The Man Who Fell to Earth

David Bowie war endlich in den USA angekommen. Mit dem Vorgänger-Album Young Americans (das ich persönlich aber wenig interessant finde…) und der Single „Fame“ hatte er den US-Markt geknackt, er hatte im Film „The Man Who Fell to Earth“ mitgespielt, er hatte sich eine massive Kokainsucht angeschafft – und war nun anscheinend nicht mehr zufrieden mit diesen Errungenschaften. Aber immerhin hatte er jetzt künstlerisch freie Hand – also beschloss er, seiner im Film entstandenen Kunstfigur – dem „Thin White Duke“ weiter Leben einzuhauchen – einer emotionslosen, klinisch reinen Maske, die wenig mit den Glam-Kreaturen seiner vorherigen Häutungen gemein hatte. Aber – so interessant Bowie’s Verkleidungen sind – die Musik ist mir immer wichtiger gewesen, und Station to Station gehört definitiv zu seinen besseren Alben – zu denen, die man auch ohne Image lieben kann, bietet es doch, obwohl in LA entstanden, einen deutlichen Ausblick auf die kommende Berlin-Trilogie mit den Alben Low, Heroes und Lodger, ja es passt sogar besser in die Trilogie als Letzteres. Das fängt schon mit dem Synthesizer- Zug-Sounds beim 10-minütigen Titeltrack an, der körperlosen Stimme, die das Kommen des „Thin White Duke“ verkündet, dann verwandelt sich der Song via Monster Chords und Wiederholung in ein Stück Power-Rock, bei dem er fragt „And who will connect me with love?“ und „Does my face show some kind of woe?“- Bowie ist Schauspieler – den Rocker kann er also auch geben. „TVC 15“ erinnert wieder an die Zeiten, als Bowie uns Songs wie „Suffragette City“ gab – und zu dieser Zeit hatte Bowie noch etliche andere Facetten vorzuzeigen, trotz seiner Drogensucht (die ihn dann auch bewog nach Berlin zu gehen) trotz der Tatsache, dass er diese Phase als die Schlimmste seines Lebens bezeichnen würde. Man kann beklagen, dass die leidenschaftliche Überzeugung seiner früheren Arbeit verloren ist, das Album ist gewiss nicht sein „Bestes“, aber man kann Station to Station auch – unter anderem wegen dieser Kühle – als eines der ersten New Wave Alben bezeichnen.

The Modern Lovers

s/t

(Home of the Hits, Rec. 72/73, Rel. 1976)

So geht das oft genug bei Bands, die irgendwann später einflussreich genannt werden: Jeder kennt ihre Platten, jeder behauptet von Anfang an Fan gewesen zu sein, aber irgendwie hat keiner ihre Platten gekauft. Keiner war da, als zum Beispiel Jonathan Richman, Jerry Harrison (- der spätere Gitarrist der Talking Heads), Ernie Brooks und David Robinson im Herbst 1971 in der Gegend um Boston umherzogen und ihre impertinent simplen Songs spielten. Richman war einer der wenigen echten Velvet Underground Fans (d.i. – tatsächlich von 67 an…), er ging sogar soweit, nach New York zu reisen und auf dem Sofa ihres Managers zu nächtigte, um die bewunderten Musiker kennenzulernen. 1972 produzierte John Cale dann wirklich ein Demo für Richman’s Band Modern Lovers, die Silvester ’72 mit Suicide, Wayne County und den New York Dolls im Mercer Arts Center den Urkeim des New Yorker Art-Punk bildeten. Nachdem sein anderes Idol, der Country-Erneurer Gram Parsons starb (ja, den kannte er auch, der war sein Freund…), nach diversen Streitereien mit den anderen Bandmitgliedern und weil er mit den Aufnahmen zum Debüt einfach nicht zufrieden war, brach Richman die Aufnahmen ab, löste die Band auf und wurde ein anderer Mensch. Seine alten Songs „Roadrunner“ und Pablo Picasso“ wollte er nicht mehr so aggressiv spielen und das Album, das dann erst 1976 – also drei Jahre später – gegen seinen Willen erschien, war eigentlich nur eine Sammlung von Demos – die ganze Generationen von Indie Musikern prägen sollte.

Jonathan Richman &The Modern Lovers

s/t

(Beserkley, 1976)

… Richman selber gründete eine andere, neue Inkarnation seiner Modern Lovers mit der er nun seine aktuelle Musik spielte. Der Unterschied ? Der Sound ist näher am Bubblegum-Pop, das zweite Album klingt „softer“: War The Modern Lovers Proto Punk-Rock, so ist Jonathen Richman & the Modern Lovers Proto Pop-Punk. Richman spielt hier häufiger akustische Gitarre, aber die Themen der Songs sind nach wie vor absurd und kindisch, beide Alben klingen auf sympathische Weise naiv und „unprofessionell“ – was ja schon eine Kunst für sich ist. Der Einfluss von Velvet Underground? Jonathan Richman liebt wie Lou Reed Doo Wop und frühen Rock’n’Roll, auch er kann simple Melodien – siehe das berühmte „Roadrunner“ oder „Pablo Picasso“ vom ersten Album, siehe „Hi Dear“ oder „Here Come the Martian Martians“ vom zweiten Album. Aber wo Velvet Underground urban, illusionslos und gefährlich sind, da sind die Modern Lovers ländlich, blauäugig und nett. Und man nimmt Richman seine Freundlichkeit, seine Seltsamkeit und sein Verliebtsein in das Leben und die Mädchen völlig ab. Beide Alben haben einen eigenartigen Charme, das erste ist düsterer, soweit man das bei Jonathan Richman sagen kann, klingt getriebener und drogeninduziert, das zweite ist absurder und zugleich „cleaner“. Beide sind eine Klasse für sich, beide sind klassisch.

Cluster

Sowieso

(Sky, 1976)

„Krautrock“ – vor Allem mit der Betonung auf „Rock“ – mag sich ja nach der Mitte der Siebziger totlaufen, aber Cluster haben nie „Rockmusik“ gemacht, waren immer Ausserhalb – irgendwo da, wo sie sich dann mit dem Ambient-Erfinder Brian Eno getroffen haben – um mit ihm gemeinsam als Harmonia und in anderen Konstellationen neue Musik zu erfinden. Das vierte Album der beiden Musiker Moebius und Roedelius kam ohne den Briten aus, die beiden deutschen Avantgardisten nahmen Sowieso an nur zwei Tagen in ihrem Studio im ländlichen Forst auf, aber der Einfluss Eno’s auf ihre Musik ist deutlich herauszuhören. Man könnte Sowieso als ihre Version von Eno’s Another Green World bezeichnen, wobei – um der Gerechtigkeit genüge zu tun – der Einfluss von Cluster auf Eno umgekehrt mindestens genauso groß war – was Eno wiederum auch nie leugnete. Sowieso ist ruhiger als der exzellente Vorgänger Zuckerzeit, Cluster arbeiten mit Drones, manchmal mit den bekannten pulsierenden Rhythmen, manchmal auch völlig ohne Rhythmus, der Opener und Titeltrack führt den Hörer sozusagen am frühen Morgen in den Wald, und das letzte Stück – „In Ewigkeit“ – führt in der späten Nacht wieder heraus. Naturassoziationen, die geplant und gewollt sind. Moebius und Roedelius Aufenthalt im kleinen Forst im Weserbergland hat (nicht nur da) seine Spuren hinterlassen. Dies ist ambiente Elektronik mit den Mitteln der Mitt-Siebziger im Einklang mit der Natur. Aber bitte nicht mit simpler Entspannungsmusik für Wellness-Oasen verwechseln. Dazu passiert zu viel im echten Wald. Die vier Cluster-Alben gehören zum Besten, was Deutschland musikalisch hervorgebracht hat.

Stevie Wonder

Songs In The Key Of Life

(Motown, 1976)

Wie sehr eine spätere kommerziell erfolgreiche Karriere im Pop Business die Wahrnehmung auf einen Musiker doch verzerren kann. Heute kennt man Stevie Wonder als den blinden Klavierspieler mit den bunten Rasta-Löckchen und der hohen Stimme, der mit Paul McCartney „Ebony & Ivory“ intonierte, der schmalzte „I Just Called to Say I Love You“ und der wegen einer Vergangenheit gefeiert wird, die letztlich vergessen scheint – aber in den frühen und mittleren Siebzigern war er DER Soul-Musiker – innovativ, inspiriert und politisch – und er konnte Alles: Pop, R&B, Soul, Jazz. Die drei (!!) formidablen Vorgängeralben hatten auf Songs in the Key of Life vorbereitet, hatten ihn an der Spitze des modernen Soul – vielleicht sogar knapp vor Marvin Gaye positioniert (dessen Stimme ich persönlich lieber mag). Songs in the Key of Life war nun Zurschaustellung all seiner Fähigkeiten – sein Hauptwerk – was man seinerzeit durchaus auch so erwartete. Eine dreifach LP, mühelos gefüllt mit Hits, Spielereien, Experimenten, quer durch alle Gattungen, ohne beliebig zu werden, immer zusammengehalten von Wonder’s Stimme, seinem Keyboard- und Harmonika-Spiel. Ein Album, das zeigt, wie R&B/Soul in den kommenden Jahren sein könnte – wenn er gelingt (aber etwas vergleichbares gelang dann kaum noch… und der Eklektizismus ist es auch, den man dem Album vorwerfen kann, wenn man will…) Da sind die Drei-Minuten Stücke: „Isn’t She Lovely“, bei dem Wonder die pure Existenz seiner drei-jährigen Tochter feiert, mit einem phänomenalen Harmonika-Solo, da ist „Sir Duke“, benannt nach „Duke“ Ellington, auf dem er seine musikalischen Vorbilder abfeiert – und zu ihnen auf die selbe Stufe steigt, da ist der superbe Funk vom klar politisch positionierten „Black Man“, da ist „Another Star“ mit Killer Soli und einem hyper-catchy „na na na ….“ Refrain, oder – wenn du willst – Jazz-Rock Fusion bei „Contusion“ und das beste Stück des Albums (für mich – ebenfalls eine der Radio-Singles) – „As“ mit Wonders kraftvollem Gesang, mit dem Fight zwischen rasanten Drums, akustischen Gitarre und Herbie Hancocks Keyboards. Über das ganze Album mit allen Facetten immer der Bass von Nathan West, flink, kraftvoll, völlig rhythmisch. Ganz einfach – Songs in the Key of Live ist ein korrekter Titel, denn es ist Stevie Wonders bestes Album und eines DER Soul-Alben der Siebziger.

The Upsetters

Super Ape

(Island, 1976)

Extra so comic-haft

Für mich eines der ganz großen Dub/ Reggae-Alben. Bob Marley mag die erfolgreichere Karriere und eine ganze Reihe wunderbarer Hits und Alben gehabt haben, aber Lee „Scratch“ Perry ist der real deal, The Upsetters war der Name, unter dem er seine Band-Projekte laufen ließ, und Super Ape ist sein komplettestes Album – neben dem ’73er Dub Monster Upsetters 14 Dub Blackboard Jungle – genauso von ihm produziert. Und diese Produktions-Skills sind das Geheimnis bei den Hunderten von Alben, auf denen dieser Wahnsinnige sein Hände im Spiel hatte. So ist das wichtigste Instrument Perry’s das legendäre Black Ark Studio in Kingston/Jamaica. Super Ape wurde, wie es in den Siebzigern häufig geschah – in anderer Form als Scratch the Super Ape in Jamaica veröffentlicht, ehe Richard Branson’s Island Label das leicht angepasste Album in den USA und Europa herausbrachte – Perry hatte wegen des Erfolges des War in a Babylon Albums von Max Romeo & The Upsetters (fast genau so toll) einen Deal mit Island, die sich in den letzten Jahren als Wegbereiter des Reggae in Europa und den USA hervortaten, und die größeren finanziellen Mittel ermöglichten es ihm nun, ein Album mit den eigenen Rhythm-Tracks plus Gesang von diversen Kollaborateuren zu veröffentlichen – genau das sind die Alben der Upsetters – Perry’s Produktions-Skills mit seiner sich in ständiger Fluktuation befindlichen Studio-Band. Er nimmt beispielsweise den Rhythm Track von Max Romeo’s „Chase the Devil“, lässt Prince Jazzbo Nonsense-Verse darüber singen und benennt den Song um in „Croaking Lizard“. Da ist der vor sich hin simmernde Opener (der verwestlichten Version von Super Ape), „Zions Blood“, mit minimalistischen Vocals von Perry, der singt: „Zion’s blood is flowing through my veins / So I and I will never work in vain…“, da ist das Titelstück am Ende des Albums, in dem Perry dich auffordert: „This is the ape-man, trodding through creation, are you ready to step with I man?“. Und da ist das zentrale „Dread Lion“, mit explodierenden Drums, Melodica und Flute und den Zeilen „Dread lion / King of the jungle / King of the forest / Strong like iron“. Das ganze Album ist in Schatten getaucht, klingt wie der nächtliche Dschungel, es ist Perry’s Aufruf an die Rastafari zur Revolution und zur Rückkehr zum natürlichen Leben, und es erfüllt das Versprechen „Dub it up, blacker than dread“ auf dem Comic-haften Cover vollkommen. Ein Album, das ganz anders ist als Marley’s Song-orientierte Alben, das Reggae in seiner rhythmisch kraftvollsten Variante zeigt. Dub in Perfektion.

Tom Waits

Small Change

(Asylum, 1976)

Erstmal: Als dieses, Tom Waits drittes Studioalbum erschien, war der gerade mal 27 Jahre alt – und dann hört man diese raue, verbrauchte, alte Stimme, dann hört man diese Songs, die ein desillusionierter Mitt-Fünfziger zu intonieren scheint? Jedenfalls hatte Waits zu dieser Zeit ein massives Alkohol-Problem, fühlte sich auch künstlerisch Missverstanden und konnte mit aufkommendem Punk genauso wenig anfangen wie mit der etablierten Rock-Szene. Er saß zwischen den Stühlen, und fühlte sich dort nicht einmal wohl. Bei einem Europa-Besuch ereilte ihn immerhin einen kräftiger Kreativitätsschub und er schrieb innerhalb weniger Tage die elf Songs zu Small Change, seinem kommerziellen Durchbruch. Das Setting ist jazzig, klingt nach verrauchter Bar zwischen 2 und 5 Uhr morgens, er hatte Musiker um sich, die ihm gefielen, ging immer mehr in seiner Rolle als 50er Beatnik auf, legte sich nun auf den verrauchten Louis Armstrong-Gesangsstil fest – und hatte vor Allem die Songs und Stories, die das Album so überzeugend machen. Mir persönlich gefällt aus der Anfangs-Phase seiner Karriere das Debüt Closing Time von 1972 besser, ich bin wohl Romantiker, aber hier gibt es immerhin „Tom Taubert’s Blues“, der 1:1 die inoffizielle australischen Nationalhymne „Waltzing Mathilda“ zitiert, hier sind Pianoballaden wie „I Wish I Was in New Orleans (In the Ninth Ward)“ incl. Streicherbegleitung, oder das berühmte „The Piano has Been Drinking“ nur mit Piano und Gesang. Die Atmosphäre von Bars und All-Night Diners zu erzeugen – und mit Songs wie dem wunderbar betitelten „Bad Liver and a Broken Heart“ zu untermalen, die dann auch noch wirklich tiefgründig, klug und so schön sind – das ist die Kunst, die Tom Waits über die kommenden Jahre verfeinern und verändern würde – bis er zur Ikone wurde. Small Change mag nicht Tom Waits‘ bestes Album sein – aber das gilt nur, weil er noch bessere machen sollte.

Joni Mitchell

Hejira

(Asylum, 1976)

Alles was Rang und Namen hatte

Hejira ist eine Abwandlung des arabischen Begriffes „hijra“ – die Reise – insbesondere die Reise Mohammed’s von Mekka nach Medina. Und tatsächlich hatte Joni Mitchell die Songs für ihren Nachfolger von The Hissing of the Summer Lawns auf mehreren Reisen geschrieben. So war sie mit ihrem Ex-Freund unterwegs gewesen, hatte den Rückweg quer durch Amerika dann alleine angetreten, hatte Zeit über ihre Beziehung zu besagtem Freund und zu anderen Bekannten zu reflektieren. Dementsprechend sind die Bilder von Straßen, Reisen, von Alleinsein, Heimweh und der Suche nach Liebe prägend, und Mitchell hat selten bessere Texte gemacht. Sie schreibt im wunderbaren „Amelia“ über die Flugpionierin Amelia Earheart :I was driving across the burning desert / When I spotted six jet planes / Leaving six, white vapour trails / Across the bleak terrain / They were the hexagram of the heavens / They were the strings of my guitar… / Oh Amelia, was it just a false alarm? Hejira ist ein zutiefst persönliches Album, aber es ist trotzdem keine öde Selbstreflexion, wie sie in den Siebzigern von etlichen Langweilern betrieben wurde. Mitchell hatte immer auch eine gewisse kühle Distanz zu sich selbst. Alle Songs wurden auf der Gitarre komponiert, was einerseits erklärt, wo solche einprägsamen Songs wie „Coyote“ oder „Furry Sings the Blues“ herkommen. Mitchell war zu dieser Zeit vom Bass-Sound der bisherigen Alben gelangweilt, und sie hatte den Weather Report Bassisten Jaco Pastorius kennengelernt, der hier seinen bundlosen Bass als echtes Lead-Instrument einsetzt. Es sollte eine fruchtbare Koalition werden, die sie musikalisch noch weiter in Richtung Jazz führen würde – wobei es immer eine eigenwillige Art Jazz bleiben würde, die eindeutig von ihrer Stimme, ihren Lyrics und ihrer Art Songs zu schreiben geprägt sein würde. Hejira ist genau an dieser Schwelle von Folk zu Jazz: Das Songwriting ist völlig Ihres, der Sound nähert sich dem Jazz an – das mag der Grund sein, warum dem Album kein größerer Erfolg beschieden war. Immerhin wird es heute anerkannt – also: Neu hören!

Flamin‘ Groovies

Shake Some Action

(Sire, 1976)

Es ist eines der besten 60ies Alben, das in den 70ern entstand: Ganze fünf Jahre liegen zwischen dem epochalen Teenage Head und der Rückkehr der Flamin‘ Groovies mit Shake Some Action. Sie hatten ihren Plattenvertrag bei Buddah verloren, Sänger Roy Loney hatte die Band verlassen und Cyril Jordan die uneingeschränkte Herrschaft übergeben, sie hatten eine (relativ) erfolgreiche Zeit in Europa gehabt und insbesondere in England eine Menge Fans mit ihren energetischen Live-Auftritten gewonnen. Das Ergebnis dieser Zeit war ein deutlich vom britischen 60ies-Rock beeinflusster Sound – nicht mehr so zügellos wie auf den Vorgängern Teenage Head und Flamingo, nicht mehr so sehr von Rockabilly und Blues beeinflusst, sondern vielmehr dem Fieber der „British Invasion“ und den Mods verpflichtet. Nicht von ungefähr war es nun Rock’n’Roll Koryphäe Dave Edmunds, der sie produzierte. Und natürlich konnten sie noch immer Songs schreiben, die sich mit den besten ihrer Zeit messen konnten – die sie mit dem Titelsong „Shake Some Action“ auch überflügelten. Das war der Sound der Beatles und der Stones ca. ’66 – gepaart mit der Energie des Punk. Natürlich gab es auch wieder einige wohlgesetzte Coverversionen – Chuck Berry’s „St. Louis Blues“ etwa – durch die britische Brille gesehen und zum eigenen Song gemacht, eigene brillante Interpretationen der Musik aus den glorreichen Tagen des britischen Rock wie „Please Please Girl,“ „I Can’t Hide,“ and „Let the Boy Rock and Roll“. Es ist Musik, die mit dem Rock der Prä-Hippie Ära in England genau soviel zu tun hat, wie mit den immer stärker werdenden Bands des aufkommenden Punk. Ganz passend gingen sie dann in Great Britain mit den Ramones auf Tour. Die Tatsache, dass sie ein weiteres Mal – trotz zweier fast ebenbürtiger Nachfolger – nicht den verdienten Popularitätsschub bekamen ist so bedauerlich wie unverdient.

Dr. Feelgood

Stupidity

(United Artist, 1976)

Aus verschiedenen durchaus nachvollziehbaren Gründen werden Dr. Feelgood gerne in die Punk-Ecke geschoben: Ist Punk doch eigentlich nichts anderes als Rock’n’Roll, auf seine wesentlichen Bestandteile reduziert – Gitarre, Bass, Drums und Gesang, etwas schneller, etwas aggressiver als man es inzwischen gewohnt war, aber letztlich Musik auf dem willkommenen Rückweg zur Simplizität. So mag es nicht erstaunen, dass der Kopf hinter Dr. Feelgood – Gitarrist Wiko Johnson – ein riesiger Verehrer der Urväter des Rock’n’Roll war. Das wird schon beim ersten Ton des Live Albums Stupidity klar. Es beginnt bei Chuck Berry’s „Talking About You“, es gibt als Titelsong „Stupidity“ vom Soul-Giganten Solomon Burke, die spielen eine Version von Muddy Waters „I’m A Man“, sie bieten „I’m A Hog for You, Baby“ vom Elvis-Songwriter-Duo Leiber/Stoller, dazu Eigengewächse wie „All Through the City“, die sich im Grunde an diesen Originalen orientieren – und sich auch nicht verstecken müssen. Die eben Das sind: Zeitgemäße Variantionen von urwüchsigem Rock’n’Roll und Rhythm’n‘ Blues. Der Punk-Faktor bei diesem Album? Die Gitarre spielt keinen unnötigen Ton, der Rhythmus ist hart und straight – und dann ist da die no-fun Stimme von Lee Brilleaux, die Alles in die Fabrikhalle schiebt. Ohne ihn wären Dr. Feelgood nur eine von vielen Bands geblieben, er bellt und beißt und kann dem irren Tempo von Wilko Johnson mühelos folgen. Stupidity wurde quasi ohne Overdubs aufgenommen – so authentisch wie möglich – und das funktionierte, weil Dr. Feelgood eine furiose Live Band waren, die man ganz einfach so schwitzend und lärmend wie auf diesem Album erleben musste. So entstand eines der besten Live Alben zwischen Punk und rohem Rhythm’n’Blues – nebenbei eines, das zu Recht ein komerzieller Erfolg wurde.

Judas Priest

Sad Wings Of Destiny

(Gull Rec., 1976)

und Metal-Cover sind von ihm.

Anfang der Siebziger hatten Bands wie Black Sabbath und Deep Purple eine neue Welle in der „harten“ Musik losgetreten. Aber fünf Jahre später war Hardrock schon wieder ein bisschen müde und die einst aufregenden Protagonisten klangen ausgebrannt und altbacken. Aber Metal hatte immer die Eigenschaft, sich in seinem Rahmen neu zu erfinden. Junge Bands machen das, was ihre Vorbilder angestellt haben – nur wieder ein bisschen härter, ein bisschen frischer. Sie überziehen alte Images, verändern das Tempo oder betonen ein bestimmtes Element. Die Band Judas Priest aus Birmingham war tatsächlich schon ’69 entstanden, hatte diverse Mitglieder verschlissen und sich ohne Plattenvertrag bis ’73 als Blues-Kapelle die Hacken abgespielt. Aber dann vermittelte die Freundin des Bassisten Ian Hill ihren Bruder Rob Halford in die Band – und die Teile begannen zusammenzufallen. Das erste Album Rocka Rolla war noch aus altem Material zusammengesetzt, aber bei Sad Wings of Destiny bekam der Hörer etwas geboten, was es bis dato noch nicht gab: DAS war Metal, komplett ohne Blues, mit kraftvollem, theatralischem Gesang von einem Shouter, der auch höchste Lagen nicht scheute. Dazu die (von Wishbone Ash abgeschauten) Twin Gitarren von K.K. Downing und Glen Tipton – und vor Allem Metal-Klassiker einer ganz neuen Art: Allein Songtitel wie „The Ripper“, „Deceiver“ oder „Victim of Changes“ spielten mit einem Image, das sonst nur Black Sabbath ungefähr angepeilt hatten. Aber deren Metal war langsamer, mehr an Drogen und Horror orientiert. Hier bekam man tragisches Theater in einer dunklen Sagenwelt geboten. Und dazu Rob Halford’s Gesang bei Tracks wie „Deceiver“! Sowas hatte es noch nicht gegeben. Dass die Songs neben allen Effekten und Ideen auch noch hervorragend geschrieben waren, schadete auch nicht. Mit Sad Wings of Destiny beginnt Heavy Metal – wer das Album heute hört, wird ständig auf Parallelen zu modernen Bands stoßen: In den Klassik-Zitaten, im von der Band etablierten Nieten- und Leder-Image, im Cover Design. Ohne Judas Priest wären all die Jungs von Saxon, Iron Maiden oder Metallica wohl nicht aus ihren Kinderzimmern gekommen. Und dass diese Band in den kommenden Jahrzehnten immer wieder Klassiker geschaffen hat, soll nicht unerwähnt bleiben.

Maddy Prior & June Tabor

Silly Sisters

(Chrysalis, 1976)

Das ich mich für britischen Folk begeistern kann, erkennt der Leser wohl immer wieder in meiner Auswahl in den Hauptartikeln. Britischer Folk hat IMO einen ebenso großen Einfluss auf die populäre Musik, wie Blues und Jazz. Auf jeden Fall behaupte ich, dass viele englische Folk-Alben nicht nur enorm geschmackvoll, sondern auch – entscheidend für meine Wahl – zeitlos und einzigartig klingen.. was ihnen wiederum das nötige Gewicht gibt, hier beschrieben zu werden, unabhängig davon, wer diese Musik einst oder jetzt bemerkt haben mag. Dass die meisten britischen Folk-Sängerinnen eine Art zu singen haben, die ich nur mit den Attributen „intim“ und „natürlich“ beschreiben kann, ist ein weiterer Grund für meine Begeisterung. Linda Thompson, Shirley Collins, Norma Waterson oder Sandy Denny klingen unnverstellt, transportieren die Lyrics mit Ernsthaftigkeit und Empathie zugleich, ohne ihr technisches Vermögen nach vorn zu stellen (was bei vielen US-Folk-Sängerinnen mitunter nervt…). Und da gibt es auch Maddy Prior und June Tabor, die Mitte der ’70er schon einiges an Erfahrung und Reputation in den entsprechenden Kreisen haben: Maddy als musikalische Partnerin von Tim Hart und bei Steeleye Span, June Tabor bislang eher auf Festivals, noch nicht auf LP. Dass die Beiden sich für ihr erstes gemeinsames Album der Dienste von Koryphäen wie Nic Jones, Martin Carthy oder Bassist Danny Thompson versicherten, zeigt, dass sie die Aufmerksamkeit der Folk-Szene hatten. Silly Sisters ist – wie Titel und Cover implizieren – ein durchaus humorvolles Album. Wobei – im Brit-Folk gibt es auch immer Tragik: Der kurze A Capella Track „The Burning of Auchnidoon“ schildert den Zwist zwischen zwei schottischen Clans, der noch heute an ein paar Ruine ablesbar ist. „My Husband’s Got No Courage In Him“ wiederum ist eher albern, und die Aufzählug der „Seven Wonders“ ist schön absurd und klingt mit seiner Instrumental-Begleitung mittelalterlich. Die Kombination von Tabor’s tiefer und Maddy Prior’s hoher Stimme ist zauberhaft, dass Maddy Prior ihrer Freundin half, die Plattenkarriere zu starten, ist begrüßenswert. Einziger Wermtstropfen – durch seine thematische Unentschiedenheit ist Silly Sisters nicht völlig begeisternd. Begeistern würde June Tabor dann ein paar Monate später…

June Tabor

Airs And Graces

(Topic, 1976)

and Diamonds wird von ihm fotografiert

…denn noch ’76 brachte June Tabor auf ihrem Solo-Debüt eines der besten Beispiele für die zeitgemäße und zugleich zeitlose Interpretation von Traditionals aus diversen english songbooks heraus – mit einem Cover-Foto übrigens, das in seiner Strenge ziemlich hardcore wirkt und vielleicht auch optisch das Gegenstück zu Silly Sisters abbilden sollte. Immerhin – dass Songs wie der Opener „While Gamekeepers Lie Sleeping“, „Reynardine“, oder die Child Ballad „Young Waters“ wunderbare Geschichten sind, mit schlichten, schönen Melodien, mag für den Initiierten ausser Frage stehen. Aber selbst die dürften von diesen Songs oft noch Nichts gewusst haben. Tabor hatte viele Texte und Melodien in ihrem bisherigen Beruf als Bibliothekarin ausgegraben. Für ihr Debüt Airs and Graces versicherte sie sich auf ein paar Songs der Hilfe von Nic Jones (g) und Tony Hall (melodeon), etliche Tracks aber wurden ohne jede Begleitung von ihr vorgetragen. Ein Erlebnis, an das man sich gewöhnen muss, denn mit „Pop“ hat das Nichts zu tun. Aber June Tabor’s a Capella-Version von „The Band Played Waltzing Matilda“ ist herzzerreißend. Ihr Gesang mag zwar „ungeschult“ sein – sie hat sich alles von Vorbildern wie Anne Briggs und Shirley Collins abgehört – aber ihr weicher Alt ist unverwechselbar und ihre Intonation hat Klasse . Und dass sie als Interpretin dieser englischen „Volksmusik“ inzwischen Erfahrung en masse hatte, war hier – mehr noch als im Duett mit Maddy Prior – deutlich hörbar. Selten klingt Musik so „offen und unmittelbar“. Man hört – insbesondere auf diesem und den folgenden Solo- Alben – jeden Zungenschlag, jeden Atemzug, man sieht regelrecht die Bewegungen der Lippen und kann jedem gehaltenen Ton bis zum Ende folgen. Texte, Gesang, Melodie bilden eine Einheit, bei der jeder einzelne Teil genaues Zuhören belohnt. Es gibt in der britischen Folkmusik noch andere a Capella-Alben von großer Klasse. Dieses ist (mir) das schönste und könnte als Einstieg ideal sein.