…aber die Unterschiede in Stil und insbesondere Haltung (= Lyrics) sind da, und sie gelten sogar bis heute. Vereinfacht kann man sagen: Country aus den Hit-Fabriken Nashville’s war und ist konservativ, wurde Ende der Sechziger/ Beginn der Siebziger von den Hippies verachtet. Outlaw Country wurde von Musikern dargeboten, die sich optisch eher den Hippies annäherten. Musiker, die sich dem studentischen Publikum annäherten, durch klügere Texte und weniger Schmalz. Und dann gab es Leute wie Gram Parsons (der den Begriff Cosmic American Music erst ins Spiel gebracht hat…) oder Michael Nesmith, die aus der Hippie-Generation kamen, die Country kannten, die Hank Williams und George Jones sogar verehrten, die der altehrwürdigen Traditionen dieser ur-amerikanischen Musik genauso Bewunderung zollten, wie die Folk-Szene um Joan Baez und Bob Dylan Jahre zuvor die Appalachian-Folk- oder Bluesmusiker aus den 30er Jahren bewundert hatte. Die fanden wohl, dass die Reaktionären in Nashville Countrymusik nicht für sich vereinnahmen durften und sie wollten die musikalische Freiheit und den Lebensstil, die die amerikanische Gegenkultur zelebrierte, dabei haben. Auch nicht zu vergessen sind die Musiker, die aus dem Folk kommend schon längst Country-Elemente in ihrer Musik hatten: Ich nenne nur Leute wie Jerry Jeff Walker oder John Stewart. So gibt es zu Beginn der Siebziger eine Vielzahl von Musikern, die Songwriting im Grenzbereich zur Country-Musik betreiben. Die – einfach gesagt – das Instrumentarium, die Stilelemente und die Bilder dieser ur-amerikanischen Kunstform benutzen, um eine neue, vom Geist der Hippies und/oder von „Folk“ durchzogene „amerikanische“ Musik zu machen (… und damit kommerziell ziemlich erfolglos bleiben…). Dass diese Musik mit allen möglichen Begriffen bezeichnet werden kann, dass die Songs von John Prine oder Gene Clark etwa durchaus auch in die geräumige Schublade Singer/Songwriter gelegt werden könnten, zeigt nur wieder, wie durchlässig Stilbgrenzen sind. Aber ich wähle diese Themen-Überschriften bewusst, und ich versammle hier unten etliche Alben, die der heutige Freund von „Americana“ kennen sollte. Übrigens – um die Brücke zum Artikel über Outlaw Country zu schlagen – dass Musiker wie Willie Nelson und Waylon Jennings sich von der anderen Seite der Gegenkultur annäherten war kein Zufall (siehe in diesem Artikel). Aber noch waren die Grenzen klar gezogen – und es gibt bis heute einen „weltanschaulichen“ Unterschied zwischen Country und Americana – dabei sind sich beide Musikformen mitunter sehr ähnlich….

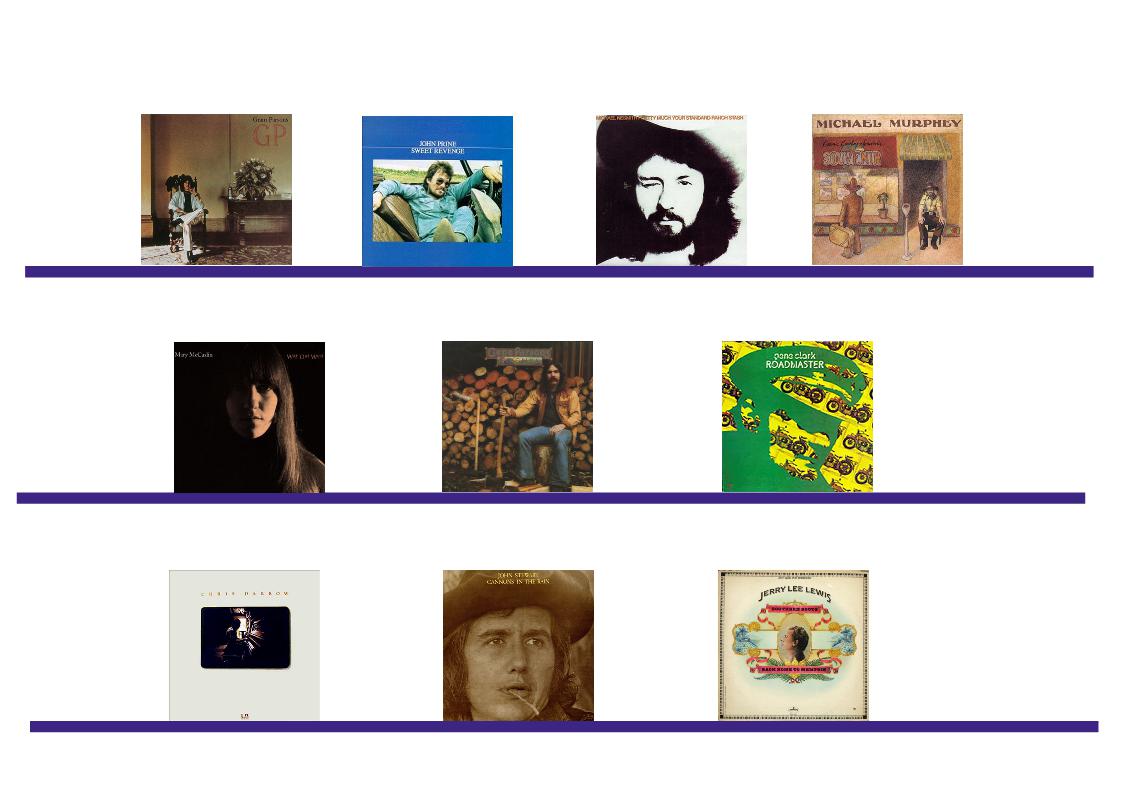

Gram Parsons

G.P.

(Reprise, 1973)

Mit der International Submarine Band hatte Gram Parsons schon 1968 Country und Rock gepaart – wobei er schon damals näher an Country gewesen war, als alle anderen. Mit den Byrds kam auf dem wunderbaren Album Sweetheart of the Rodeo ein Quentchen Psychedelik dazu, mit den Flying Burrito Brothers wurde seine Melange aus Country und Rock noch schmackhafter, er beeinflusste die Stones, brachte ihnen Country bei, erweiterte so ihr stilistisches Spektrum für ihr Meisterstück Exile on Main Street und bekam im Gegenzug eine Heroin-Abhängigkeit verpasst, die die Burrito’s veranlasste ihn rauszuwerfen. Nach einer halbherzigen Rehabilitation und einem Aufenthalt in England, bei dem er Rick Grech (Bassist bei Blind Faith etc.) wiedertraf, der ihn nun produzieren wollte, bekam er von Warner die Chance mit diversen Spitzenmusikern (u.a. Elvis‘ Backing Band mit James Burton und Glen D. Hardin) seine Vision von Country-Rock als Solokünstler zu verwirklichen. Und GP ist in genau dieser Hinsicht perfekt. Es sind nicht nur die fantastischen Musiker, er hatte mit der zuvor wenig erfolgreichen Folk-Sängerin Emmylou Harris eine kongeniale Gesangspartnerin entdeckt, die seiner schwächlichen Stimme die nötige pure Schönheit entgegensetzte. Die Harmonies bei Songs wie „We’ll Sweep out the Ashes in the Morning“ oder „That’s All It Took“ sind fast schmerzhaft schön, Emmylou stellt ihre klare Stimme neben seinen brüchigen Gesang und etablierte sich sofort als eine der besten Stimmen des Country. Tearjerker stehen neben Uptempo Dance-Tunes, mit „She“ und „A Song for You“ schrammt er – wie es sich ja auch gehört – nah am Kitsch vorbei, ohne dabei an Stil zu verlieren, es gibt diverse Coverversionen wie das von Tompall Glaser (siehe Outlaw Country ’73) geschrieben „Streets of Baltimore“, die sich perfekt in das Gesamtkonzept einpassen. GP ist von Glen D. Hardin im Stil der Country-Musik der 50er und 60er Jahre arrangierte, und es verkaufte sich seinerzeit nicht sonderlich gut, was Parsons Selbstbewußtsein ziemlich belastete, aber es sollte weit in die Zukunft weisen und beeinflusste neben den Stones in späteren Jahren auch Musiker wie Elvis Costello oder Ryan Adams, mal ganz abgesehen von all den „Americana“ Bands der 90er. Er „erfand“ diese neue Art der Countrymusik, die er bewusst so nicht nannte: In seiner Idealvorstellung spielte eine Soulband aus den Südstaaten Gospelmusik auf einer Steel Guitar – und das nannte er Cosmic American Music. Diese Vision konnte er selber allerdings dank seines Akohol- Kokain- und Heroinkonsum’s nicht mehr weiterverfolgen. Gram Parsons schaffte noch ein weiteres Album, ehe seine Drogensucht ihn noch 1973 umbrachte. Den ’74er Release des Nachfolgealbums Grievous Angel erlebte er nicht mehr.

John Prine

Sweet Revenge

(Atlantic, 1973)

John Prine’s ’71er Debüt ist eines der besten Singer/Songwriter Alben der 70er (durchaus auch mit den hier hin passenden Country-Elementen). Seine hohe Reputation als großartiger Erzähler hatte er also schon seit diesem Album, und vielleicht weil das Debüt so beeindruckend war, weil das zweite Album Diamonds in the Rough aus dem Vorjahr recht sparsam war, hielten ihn manche für einen Frühvollendeten, von dem nicht mehr viel kommen würde. Aber Sweet Revenge, Prine’s drittes Album, ist bei genauerem Hinhören wieder fast auf Augenhöhe mit dem Debüt. Es ist lauter, schneller und zynischer als das letzte Album, voller rowdy Country-Rocker, zugleich auch an Rock’n‘ Roll und Soul orientiert. Und Prine’s Stimme ist rauer geworden, charakteristischer und besser. Wieder produzierte Atlantic Boss Arif Mardin, teils in New York, teils in Nashville. Wieder gab es einen Cast aus Nashville-Cracks und Könnern aus dem Atlantic-Soul-Stall. Mit der etwas üppigeren Produktion könnte man vermuten, dass auf einen Mainstream-Erfolg gezielt wurde – aber da war John Prine’s für den US-Markt zu unanständige Zynismus vor. Natürlich konnte Prine immer noch Balladen, aber der Grundton war frei von Sentimentalität, und ein Song wie „Christmas in Prison“ mag noch so schlau und wahr sein – Eskapismus bedient er nicht. Also: Auch wenn Sweet Revenge eventuell nicht ganz so konsistent ist wie John Prine sind auch hier mit dem Titeltrack, mit „Please Don’t Bury Me“, dem genannten „Christmas in Prison“ oder „Blue Umbrella“ etliche Songs dabei, die andere Musikern gerne geschrieben hätten und die in Prine’s beeindruckend lange Reihe von großen Songs passen..

Michael Nesmith

Pretty Much Your Standard Ranch Stash

(RCA, 1973)

Design-Kollektives Gribbitt!

Sein vorheriges Album And the Hits Just Keep on Comin‘ hatte Michael Nesmith nur mit Pedal Steel-As Red Rhodes aufgenommen. Für Pretty Much Your Standard Ranch Stash holte er sich wieder den vollen Sound einer Band. Aber das vorherige Album hatte ihn wohl an das bekannte und immer kluge Motto „Weniger ist Mehr“ erinnert und trotz einer Besetzung mit sechs Musikern hielt der Ex-Monkee die Arrangements hier wohltuend zurückhaltend und tight. Ja, manchmal klang die Band hinter ihm wieder so unmittelbar und frisch wie die First National Band auf ihren ersten drei Alben (die ’70 schon diese Musik gemacht hatten und damit dem Trend weit vorgegriffen hatten…). Star des Ensembles war natürlich wieder Steeler Red Rhodes, aber der Rest der Band – insbesondere die Gitarren von Jay Lacy und Dr. Robert Warford sowie das solide Drumming von Danny Lane wußte zu überzeugen. Nesmith hatte mit „Winonah“ einen seiner besten und reinsten Country Songs dabei, mit „Some of Shelly’s Blues“ eine Reminiszenz an seine Tage bei den Monkees und mit „Back Porch and a Fruit Jar Full of Iced Tea“ ein tief in Bluegrass getauchtes Medley. Leider verkaufte sich auch dieses letzte Album für RCA trotz all seiner Qualitäten kaum, vielleicht stand Nesmith sein Ruf als Ex-Monkee im Weg, vielleicht war diese Musik zu sehr Country für ein Rock-Publikum. Heute lohnt es sich auf jeden Fall diese Cosmic American Music zu hören.

Michael Murphy

Cosmic Cowboy Souvenir

(A&M, 1973)

Dass in desem Jahr ein Album mit dem Titel „Cosmic Cowboy“ auftaucht, ist natürlich wunderbar für diesen Artikel. Aber Cosmic Cowboy Souvenir will ich nicht nur wegen des Titels erwähnen oder empfehlen. Es ist ein wundervolles Singer/Songwriter Album mit starken Country-Einflüssen, eines, das sich neben den Alben von McCaslin, Nesmith oder Prine nicht verstecken muss. Michael Martin Murphy hatte im Vorjahr mit Geronimo’s Cadillac (… dass ein deutscher „Musiker“ diesen Titel Jahre später ebenfalls verwendete, ist nicht seine Schuld…) einen veritablen Hit gehabt und seine Art, Countryelemente mit modernem Songwriting und kontemplativen Lyrics zu verbinden, setzte ihn zwischen alle Stühle. Eine Position, die er wohl gerne einnahm. Und auf dem Debüt und diesem zweiten Album machte er auch alles richtig. Die Songs sind teils wunderschön, der Quasi-Titelsong und der „South Canadian River Song“ haben genau die notwendige Einfachheit, die sie vor Kitsch bewahren, er hält sich klug von allzu traditionellen Themen und Arrangements fern – nennt sich schließlich selber einen „non-traditional Country-Musician„. Und das Album funktioniert durch das gleichbleibend hohe Niveau der Songs als Ganzes – „Alleys of Austin“, „Prometheus Busted“ oder „Drunken Lady of the Morning“ sind nicht schwächer als die Highlights des Albums und sind bei aller Romantik auch noch erfreulich unkonventionell. Die sentimentale Tiefgründigkeit der Texte wurde bald zur Pose, aber Cosmic Cowboy Souvenir ist ein gelungenes Beispiel dafür, was man mit Countrymusik machen kann, wenn man sich von den Limitierungen traditioneller Rezepte nicht beschränken lässt.

Mary McCaslin

Way Out West

(Philo, 1973)

Geboren in Indiana, war die Singer/ Songwriterin und Gitarristin Mary McCaslin in jungen Jahren mit ihrer Familie nach Süd-Kalifornien gezogen und hatte sich dort von Westernfilmen und den Cowboy-Songs eines Marty Robbins sowie der Laurel Canyon-Folk Innovatorin Joni Mitchell inspirieren lassen und 1969 ein erstes Album aufgenommen. Ihre ganz eigene Stimme entwickelte sie jedoch erst richtig auf ihrem Debüt bei Philo – einem Label, das das Motto: „We encourage the artist to assume full creative control of his or her album.“ tatsächlich bis heute ernst meint. Der Titelsong des Debüts wurde zu Mary McCaslin’s Signature Tune. „Way Out West“ ist ein sehnsüchtiger Song, der die Weite der Prärie auf erstaunlich unkitschige Weise darstellt, gesungen mit hoher, klarer Stimme, dezent arrangiert, mehr in Folk verwurzelt als in Country. Eine Rezeptur die sie mit erfreulichen Ergebnissen beibehalten sollte – Ihre folgenden beiden Alben für Philo sind auf jeden Fall ebenfalls schätzenswert. McCaslin blieb zwar ungerechterweise vollkommen unbekannt, aber diese Zeilen sollen ja gerade Musiker wie sie in Erinnerung rufen. Auf Way Out West coverte sie noch sehr schön Randy Newman’s „Living Without You“ und dann ist da auch noch ihr vielleicht bekanntester Song, der „San Bernardino Waltz“ und das schöne „Circle of Friends“…. aber das sind nur ein paar Highlights unter einem Haufen von hervorragendem Material. McCaslin tat sich mit dem Hallodri und Country-Sänger Jim Ringer zusammen (und heiratete ihn..) und verlegte sich fast komplett auf’s covern von Songs – aber mindestend das folgende Album Prairie in the Sky zeigt, was für ein Talent sie hatte.

Gene Parsons

Kindling

(Warner Bros., 1973)

…und Nein: Gene Und Gram sind nicht verwandt, allerding spielten beide bei den Byrds, Gram als Songwriter und prägendes Mitglied für ein Album (Sweetheart of the Rodeo ) und Gene als Drummer und Songwriter über vier ihrer späteren Alben – in der Zeit als die Byrds mit McGuinn, Skip Battin und Clarence White ihr bei weitem bestes Live-Lineup hatten und mit (Untitled) (1970) ein hervorragendes Dokument ihrer Stärke veröffentlichten. Gene indes war mehr als nur Takthalter und als Roger McGuinn ihn schließlich aus der Band feuerte kam das Angebot von Produzent Russ Titelman, ein Solo Album zu machen, gerade Recht. Gene war Multi-Instrumentalist, hatte gemeinsam mit seinem früheren Bandpartner Clarence White eine Art des „String Bendings“ erfunden, hatte ausreichend Kontakte zu einigen der besten Musiker aus der L.A.-Szene und auch ein paar eigene Songs für Kindling beisammen. Dazu spielte er noch eine feine Version von Little Feat’s „Willin’“ und von „Drunkard’s Dream“ von den Stanley Brothers, deren Ralph Stanley höchstpersönlich die Harmony-Vocals beisteuerte. Sein „I Must Be a Tree“ muß sich allerdings auch nicht vor den Fremdkompositionen verstecken, das ganze Album klingt entspannt und homogen, dazu die Fiddles von Vassar Clements und Gib Guilbeau, mit dem er auch schon vor den Byrds zusammengespielt hatte. Kindling ist das Album auf dem der großartige Clarence White das letzte Mal vor seinem tragischen Unfalltod Gitarre spielen sollte, die geplante Tour wurde daraufhin abgesagt, Gene Parsons zog sich erst einmal vom Musikbusiness zurück und verlegte sich nach ein paar erfolglosen Alben zu Beginn der Achtziger auf den Bau von Gitarrenzubehör.Und übrig blieb ein weiteres vergessenes Album zwischen Country und Rock.

Gene Clark

Roadmaster

(A&M, 1973

Und ein weiterer Ex-Byrds Musiker…. Roadmaster ist das Album zwischen Gene Clarks beiden Solo-Meisterwerken White Light und No Other, und es ist aufgebaut aus Aufnahmen diverser Solo-Sessions sowie Sessions mit den Byrds und den Flying Burrito Brothers, aber bei einem so exzellenten Songwriter wie Clark kann man dennoch nicht von schnöder Resteverwertung reden. Natürlich sind die Musiker bei den jeweiligen Songs – Mitglieder der Byrds und der Flying Burrito’s… – vom Feinsten, aber es mag auch sein, daß der Sound auf dem Album durch die unterschiedlichen Musiker ein wenig zu heterogen ist, aber das schadet nicht wirklich, denn Clarks Stimme hält Alles zusammen. „She’s the Kind of Girl“ hätte mit jangly Guitars und Flute gut auf ein Byrds Album gepasst, mehr noch aber klingt „One in a Hundred“ nach den Byrds. Andere Songs, wie „Here Tonight“ und eines der Highlights, der „Full Circle Song“, sind Hommagen an den Sound Gram Parsons‘ – Country Rock der besten Art, vollkommen kitschfrei und melodisch ausgefeilt. Und dann ist da noch „In a Misty Morning“, wiederum einer der Songs wie ihn nur Gene Clark schreiben konnten…. Es soll hier nicht der Eindruck erweckt werden, dass Gene Clark wie einer der hier genannten Künstler klang, er machte seine Art von Cosmic American Music (freilich ohne sich für einen solchen Begriff zu interessieren), aber er war mit dieser Musik seinerzeit sogar noch erfolgloser als Gram Parsons. So wurde Roadmaster aus unerfindlichen Gründen nur in Holland (!) veröffentlicht und ging kommerziell vollkommen unter…..Und spätestens mit den Alben der beiden Ex-Byrds sind wir in L.A. Angelangt – genauer im Laurel Canyon, in dem sich eine Szene entwickelt hat, in der verschiedene Songwriter Rock, Folk und insbesondere Nshville-fernen Countryrock zu einer neuen amerikanischen Musik vermischen, die von Gram Parsons vielleicht nicht „kosmisch“ genannt worden wäre, hätte man ihn gefragt. Aber ich gebe zu bedenken: Parsons war vor den Aufnahmen zu GP mit genau diesen Musikern aus L.A. verbunden, er hat seine Einflüsse hier gesucht und etliche Geistesverwandte gefunden – auch wenn er die Eagles verachtet haben soll…

John Stewart

Cannons in the Rain

(RCA Victor, 1973)

John Stewart ist einer dieser Musiker, die sich ganz mühelos im Leerraum zwischen Country, Pop, Psychedelik und Folk bewegte. Der Ex-Kingston Trio Folkie hatte ’69 mit California Bloodlines seinen Claim in Nashville abgesteckt – und eines der schönsten vergessenen Country/Folk Alben seiner Zeit gemacht. Die Nachfolger Willard und The Lonesome Picker Rides Again waren genauso schön und leider genauso wenig erfolgreich – auch wenn er sich eine treue Fanbasis aufgebaut hatte und vermutlich durch seine Tantiemen für den von ihm geschriebenen Hit „Daydream Believer“ ganz gut klar kam. Wenn man den ersten Track von Cannons in the Rain hört, ist man erst einmal klar in irgendeine Scheune im wilden Westen versetzt: Banjo, mexikanisches Flair, ein schlichter Rhythmus und der titel „Durango“. Dass die gesamte Nashville Studio-Elite mitmacht, spielt auch eine Rolle. Aber schon der nächste Track „Chilly Winds“ ist eine tief in Folk getauchte Ballade – freilich wieder mit Country-Harp vom Studio-Ass Charlie McCoy im Hintergrund. Für mich (und andere nicht fundamentalistische Hörer) ist der Mix hier sehr gelungen: Balladen wie „Spirit“ und der Titeltrack wechseln sich ab mit Up-Tempo Country/Folk-Rockern wie „Easy Money“ oder „Road Away“. Und diese Musiker können wohl nicht vermeiden, selbst bei dem folkigsten Song immer auch ein bisschen nach Country zu klingen. Beeindruckend ist für mich, wie groß auch auf Cannons in the Rain die Dichte an schönen Songs ist. John Stewart war ein begnadeter Songwriter, der auch noch gute Geschichten zu erzählen wusste. Kurios, dass er den Song „Armstrong“ erst auf diesem Album hinzufügte. Die Begeisterung für die erste Mondlandung und den Moment der weltweiten Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft erschien vier Jahre danach doch ein wenig naiv. Aber Cannons in the Rain ist schlicht ein weiteres sehr schönes Album eines Künstlers, den man – zumal in Deutschland- leider kaum kennt. Na ja, wofür schriebe ich das hier…

Chris Darrow

s/t

(United Artists, 1973)

Chris Darrow war ’73 ein Veteran in der südkalifornischen Psychedelic Rock Szene, hatte mit Kaleidoscope und der Nitty Gritty Dirt Band schon Country, Rock und Weltmusik vereint und war auch in den Studio’s in Nashville gern gesehener Multi-Instruentalist und musikalischer Zulieferer (er hat u.a. auf John Stewart’s Cannons in the Rain die Mandoline bedient). So war er eigentlich immer Zuspieler für Kreative wie David Lindley etc, und nicht so bekannt als Songwriter Dabei hatte schon sein Debüt vom Vorjahr Klasse, und auch auf dem Zweitling gab es mit dem Opener „Albuquerque Rainbow“, direkt mal ein Highlight, stilistisch irgendwo einzuordnen zwischen den Allman Brothers und den Stones im Exile On Main Street Modus und mit Gram Parsons als Leadsänger, komplett mit den an die Allman’s erinnernden gedoppelten Guitar Leads und feinen Steel-Ornamenten. „Take Good Care of Yourself“ wiederum antizipiert den Bluegrass/Reggae Sound, den Kaleidoscope-Kollege David Lindley später etablieren sollte. Dann ist da das Double-Mandolin Instrumental „Devil’s Dream“ oder der Old-timey Country von „We’re Living on $15 a Week“. Chris Darrow konnte Alles – wie er ja schon mit Kaleidoscope bewiesen hatte – was vielleicht auch das Problem ist… Einen durchgehenden Flow vermisst man auf Chris Darrow – ein Problem das er aber auch nicht allein hat – siehe das weit erfolgreichere Album der Eagles weiter unten. Leider hatte das Album einen äußerst überschaubaren kommerziellen Erfolg. Ein bisschen Schade, denn es ist mitunter sehr schön.

Jerry Lee Lewis

Southern Roots

(Mercury, 1973)

Inzwischen waren dem Enfant terrible des Rock’n’Roll Jerry Lee Lewis die Verfehlungen aus den Fünfzigern vielleicht vergeben, aber vergessen waren sie noch nicht… Was den Exzentriker vermutlich sowieso nicht wirklich angefochten hat. Seit den Mitt-Sechzigern hatte Lewis sich immer tiefer in die Countrymusik eingearbeitet, sie an seinen energetischen Stil angepasst und in den Country-Charts damit einige Erfolge gefeiert. Für das ’73er Album Southern Roots (eines von drei Alben in diesem Jahr übrigens) kehrte er Nashville den Rücken und ging nach Memphis zurück um noch einmal seine Rock’n’Roll Roots zu wässern und ein weiteres Comeback zu lancieren. Er holte sich den Produzenten Huey P. Meaux, die Stax-Begleitband MG’s (ohne Booker T Jones) mit den Memphis Horns sowie ein paar Cracks wie den Rock’n’Roll-Kollegen Carl Perkins oder Sir Douglas Organisten Augie Meyers, um ein Album zu machen, das Gram Parsons Vorstellung von Cosmic American Music (eine Soulband aus den Südstaaten spielt Gospelmusik auf einer Steel Guitar…) in seiner Konstellation her sehr nah kommt. Den Bogen zu Gram Parsons‘ Begrifflichkeit muss ich ja schlagen – aber es ist wie gesagt egal, ob es da nur von mir gezogene Verbindungen gibt – wichtig ist die Klasse von Southern Roots. Jerry Lee’s Country der Vorjahre wird hier von Rock’nRoll durchschossen und mit den Soul-Kenntnissen der MG’s und Memphis Horns gewürzt. Er selber klingt selbstbewusst und energiegeladen – dabei waren die drei-tägigen Sessions anegblich ein Albtraum. Lewis hatte miese Laune, weil er wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten war (Fahren unter Drogeneinfluss), er trank und nahm Medikamente, er bedrohte den Produzenten und einen Fotografen… aber diese Wut taucht in der Musik nur als Energie auf. Und Auto-destruktiv war er immer noch. Man höre Doug Sahm’s „Revolutionary Man“ auf dem er das Piano traktiert, man höre „Meat Man“ – einen Song über die Freuden des Oral-Verkehrs – den er als Single auserkor – man höre seine Angeber-Version von „When a Man Loves a Woman“… Jerry Lee Lewis war mal wieder an der Grenze zum Wahnsinn, das musikalische Ergebnis war erfreulich, auch wenn manche beklagen, dass die Country-Elemente zu weit zurückgefahren sind – eine Meinung, die ich nicht teile. Das Jahr ’73 entwickelte sich privat allerdings zur Katastrophe. Lewis‘ Sohn Jerry Lee Jr. starb im November ’73 bei einem Autounfall und vier Wochen später ließ sich sein vierte Frau von ihm scheiden. Das Album kam bis auf Platz 6 der Charts, aber es sollte sein letztes wirklich gelungenes bleiben.