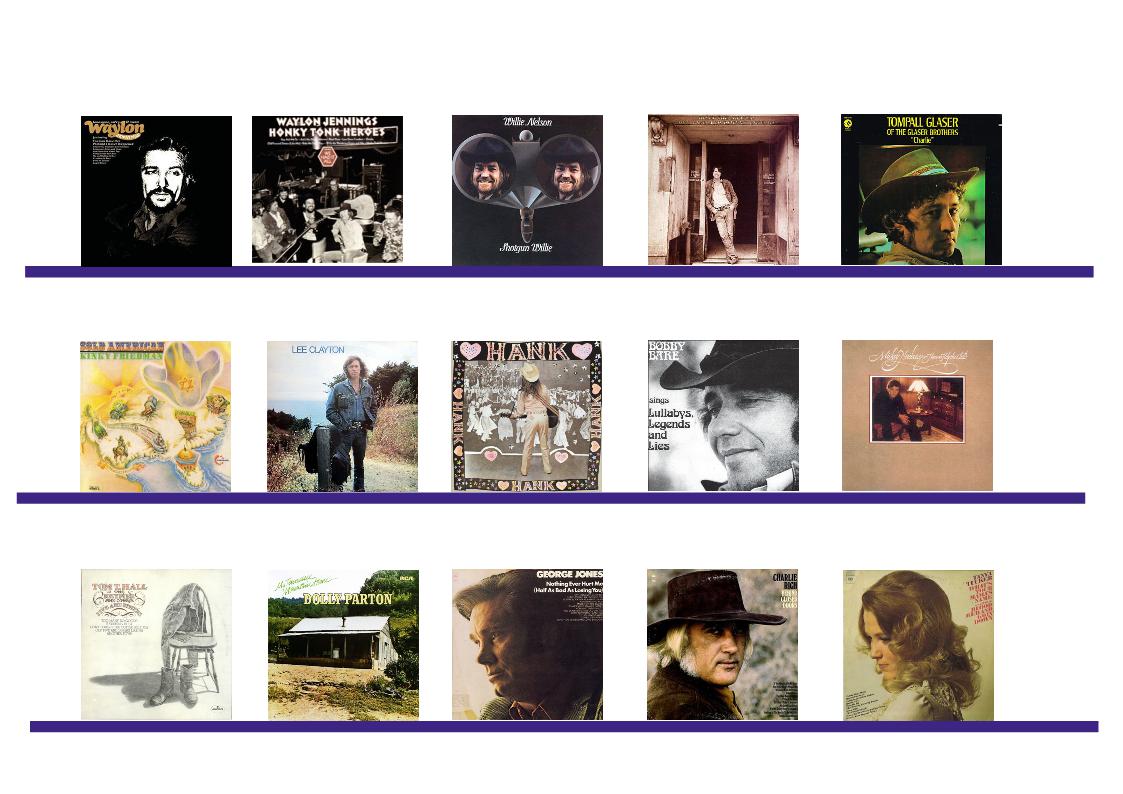

In Nashville waren es die Produzenten und Labels aus dem Entertainment Bezirk Music Row, die den Künstlern ihr Repertoire und die Arrangements vorschrieben, die sich im Laufe der Zeit immer weiter von klassischer Countrymusik Richtung kommerziellem Kitsch mit Cowboyhut und sogar elend-countryfiziertem Pop bewegt hatten. Das beinhaltete eine künstlerische Bevormundung, die sich Musiker wie Nelson, Waylon Jennings oder der weit unbekanntere Tompall Glaser nicht gefallen lassen wollten. Die beiden letztgenannten blieben in Nashville, Glaser eröffnete ’74 das Outlaw-Studio Hillbilly Central – und forderten und erlangten mehr Selbstbestimmung, als den Nashville Mogulen zunächst lieb war. Ausserhalb von Nashville hatte sich zur gleichen Zeit in Austin und LA, mit Musikern wie Jerry Jeff Walker, Michael Martin Murphy, aber auch mit den Über-Vätern Johnny Cash oder Merle Haggard eine weniger verkitschte Countrymusik etabliert, die Musikern wie Nelson oder Jennings weit näher war. So ist ’73 das formative Jahr des Outlaw Country, das Jahr in dem die hier unten genannten Interpreten mit einer im Grunde traditionelleren Spielart der Countrymusik ein größeres und vor allem jüngeres Publikum erreichten. Country wurde langsam trotz seines konservativen Images auch vom „Undergound“ (der damals natürlich nicht so genannt wurde) wahrgenommen – zumal Musiker wie Nelson und auch Jennings (beide nach Imagewechsel mit Bartwuchs und langem Haar…!) optisch eher den Klischees der Hippie Kultur entsprachen als die wandelnden Weihnachtsbäume des klassischen Nashville-Sounds dieser Zeit. Es ist eine Bewegung, die man als Reaktion auf die Hinwendung junger Ex-Hippies zum Country interpretieren kann, aber es half sicher auch umgekehrt, die „Cosmic American Music“ eines Gram Parson zu etablieren. Der Begriff „Outlaw“-Country übrigens entstand erst drei Jahre später, als die erfolgreiche Compilation Wanted! The Outlaws Songs von Willie Nelson, Waylon Jennings, dessen Frau Jessi Colter und Tompall Glaser versammelte – die hier unten mit ihren Alben vorkommen. Dass die konservativere Art des Nashville-Country in weiten Teilen der amerikanischen Gesellschaft in ihrer verkitschten und popularisierten Form auch 1973 noch beliebt war, ist eine Seite der Geschichte, die ich hier auch beschreiben will. Man muss sich immer darüber im Klaren sein: Auch Musiker, die nicht gegen das System der Nashville-Mafia revoltierten, machten teils ganz hervorragende Alben – denen sogar die Tendenz zur Hinwendung zum Ursprung des Country anzumerken ist (siehe Dolly Parton…) – Musiker wie George Jones, Tom T. Hall (der auch in der Hippie-Szene in Austin reüssiert hatte…) oder Charlie Rich aber waren und blieben – zumindest was ihre Beziehung zum Business betrifft – Nashville pur.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1973-country/pl.u-jV890pDFdNerA95

Waylon Jennings

Lonesome, On’ry an Mean

(RCA Victor, 1973)

Der Begriff „Outlaw Country“ war 1973 noch nicht etabliert für die gerade stattfindende Renaissance einer Musik, die lange Zeit ausschließlich als reaktionär und uncool galt – zumindest in den Kreisen der „progressiv“ orientierten Rockmusik-Hörerschaft. Heute verbindet man gemeinhin mit diesem Begriff die weniger kitschigen Seite des Countrymusik, die seinerzeit ausserhalb Nashville’s entstand. Aber Tatsache ist, dass Waylon Jennings seine beiden für den „Outlaw Country“ definitiven 73er Alben in Nashville aufnahm. Er war Mitte ’72 ebenso unzufrieden mit den Knebelverträgen der Nashville-Bosse wie sein Kumpel Willie Nelson, er hatte Hepatitis, vier Ehefrauen zu bezahlen, fühlte sich künstlerisch eingeengt und war ausgebrannt. Und dann nahm er sich mit Neil Reshen denselben Manager wie Kollege Willie Nelson – und durch dessen Verhandlungsgeschick, durch die eigenen musikalischen Erfolge und durch das entsprechende Selbstbewusstsein gelangte er in die Position, mit der eigenen Touring Band die Songs aufnehmen zu dürfen, die ihm in den Kram passten…. was ihn unter Nasville’s Oligarchen recht unbeliebt machte. Die Ergebnisse sind die Alben Lonesome On’ry and Mean und Honky Tonk Heroes – von denen Letzteres das bekanntere ist. Die neuerlangte künstlerische Freiheit tat Jennings jedenfalls gut, seine Stimme war bei den Afnahmen wieder sicher und fest, er neigte noch nicht so zum knödeln, wie in spätestens 3-4 Jahren und im Umfeld der eigenen Musiker fühlte Jennings sich offensihtlich wohl. Und nun bekam er Anerkennung von der „alternativen“ Musikpresse – die Liner Notes schrieb Rolling Stone Autor Chet Flippo… Von beiden ’73er Alben mag Lonesome… das weniger konsistente sein, ist die Songauswahl etwas beliebiger: Country- und Folk Outsider Steve Young war der Autor des Titelstückes, Jennings Version war wütender, er steckte all die Frustration nach Jahren der Gängelung durch sein Label hinein. Die Grenzen zwischen Rock & Roll und Country verwischten auf seiner Version von Kris Kristofferson’s „Me & Bobby McGee“ und er paarte Folk und Psychedelik in Mickey Newbury’s „San Francisco Mabel Joy“.

Waylon Jennings

Honky Tonk Heroes

(RCA Victor, 1973)

Für den Nachfolger Honky Tonk Heroes entstand dann ein regelrechtes Konzept: Jennings hatte im Vorjahr Songwriter Billie Joe Shaver nach Nashville eingeladen, seine Arbeit jedoch inzwischen schlichtweg vergessen, bis dieser ihn buchstäblich zwang seine Songs zu hören. Nun war Jennings so beeindruckt, dass er für Honky Tonk Heroes fast ausschließlich dessen Songs aufnahm, wieder mit seiner Band sowie mit Steve Young und David Briggs und dem Kollegen Tompall Glaser in dessen Hillbilly Central Studio an den Reglern. Und Jennings‘ war genau der Richtige für diese Songs über „old five and dimers, loveable losers and no-account boozers“. Seine Interpretation balanciert perfekt zwischen stoischer Schicksalsergebenheit und gravitätischem Kitsch, der Sound der Band ist nicht zu blumig, er klingt zurückhaltend und glaubwürdig nach Countrymusik. Honky Tonk Heroes ist wie gesagt vielleicht das geschlossenere der beiden Alben, aber beide sind touchstones des Outlaw Country, haben alles, was für ihn typisch ist, und bieten Country in einer reinen und glaubwürdigen Form – man muss sich nur auf diese Art Musik einlassen. Schade nur, dass Jenning nicht mehr mit Glaser aufnahm, der den Sound genau passend erdete, aber zunächst einmal hatte er seinen Höhenflug. Es folgten mit This Time und Ramblin‘ Man im folgenden Jahr und mit Dreaming My Dreams 1975 drei weitere hervorragende Alben – danach ging’s langsam bergab.

Willie Nelson

Shotgun Willie

(Atlantic, 1973)

Der etablierte Songwriter und Country Musiker Willie Nelson war Anfang ’73 nicht mehr willens, sich den Knebelverträgen der Nashville Oligarchen zu unterwerfen – und wurde dafür mit der Weigerung bestraft, weitere Songs aufnehmen zu dürfen. So ging er nach Austin, Texas und ließ sich auf die dortige Hippie- und Rockmusik-Szene ein, die ihm sowohl in ihrer Haltung als auch in ihrer musikalischen Ausrichtung näher schien, und die ihn mit offenen Armen empfing. Dann holte er sich mit Neil Reshen einen Manager an seine Seite, der respektlos genug war, sich gegen die Mafia in Nashville aufzulehnen und der ihm den Kontakt zum Atlantic Label vermittelte. Die nahmen ihn als ersten Country Musiker unter Vertrag, und sichertem ihm die gewünschte künstlerische Freiheit zu. Er wurde nach New York geschickt und nahm dort mit Shotgun Willie das erste von drei aufeinander folgenden Klassikern auf. Es sind diese Alben der Jahre ’73 bis ’75, die ihn zur wichtigsten Figur des Outlaw Country machten – und die inzwischen zu Recht als Klassiker der Countrymusik insgesamt gelten. Freund und Kollege Waylon Jennings war mit Ehefrau Jessie Colter zu Gast, Doug Sahm und Band begleiteten ihn und er nahm in kurzer Zeit etliche Songs auf – die teils erst vier Jahre später als The Troublemaker das Licht der Welt erblicken würden. Aus den späteren Sessions entstand Shotgun Willie – ein Album, das im Gegensatz zu den folgenden kein Konzeptalbum ist, das aber die beste Songauswahl hat. Der Titletrack startet mit den Memphis Horns, flottem Beat und Willie’s unnachahmlichen Lyrics: „Shotgun Willie sits around in his underwear / Bitin‘ a bullet, pullin‘ out all of his hair / Shotgun Willie’s got all of his family there“. Der bekannteste Song „Whiskey River“ feiert den Rausch als Gegenmittel zu emotionalem Schmerz. „Sad Song and Waltzes“, „Devil in a Sleeping Bag“ gehören zum Besten, was Nelson geschrieben hat, und er machte sich vier Fremkompositionen – zwei alte Country-Swing Tracks von Bob Wills und zwei von Leon Russell – so zu Eigen, dass sie sich perfekt in das Album einpassen. Eine Kunst, die ihm mit seiner charakteristischen Art der Gesangs-Phrasierung, seinem sparsamen und effektiven Gitarrenspiel immer leicht fallen würde… dieses Album zeigt: Die besten Jahre des Outlaw-Country hatten begonnen.

Billy Joe Shaver

Old Five and Dimers Like Me

(Monument, 1973)

Und da passt im Anschluss natürlich: 1973 war das Jahr, in dem Billy Joe Shaver endlich auch sein erstes eigenes Album aufnehmen durfte. Er war in Nashville zunächst unerwünscht gewesen – zu wenig angepasst, zu sehr Hippie aus Austin. Aber seine Songs waren inzwischen von etlichen Anderen gecovert worden, Willie Nelson hatte ihn gelobt, Waylon Jennings mit Honky Tonk Heroes ein ganzes Album um seine Songs aufgebaut (siehe oben) und Tom T. Hall hatte sein 73er Album nach dem Titelsong dieses Albums benannt (Siehe unten…) – aber Shavers eigene Versionen dieser Songs haben trotz einer recht limitierten Stimme eine Intensität, die Andere ihnen nicht geben konnten. Shavers Songs sprengten Grenzen, da sie sowohl in Country, als auch in Folk und Blues getränkt sind, „Fit to Kill and Going Out in Style“ wurde zur Hymne des Outlaw Movement, „Black Rose“ läßt „Cripple Creek“ von The Band anklingen, der Honky Tonk Blues „Played the Game Too Long“ kommt mit Dixieland Horn Section daher und „Low Down Freedom“ ist der ehrlichste Song über Freiheit, ihre Kosten und Schattenseiten, den man sich denken kann. Die Eleganz und Würde, mit der Shaver auf Old Five and Dimers Like Me seine Songs präsentierte, sollte sich auf den nachfolgenden Platten fortsetzen. Den kommerziellen Erfolg seiner Gönner freilich hatte er nie, aber es ist immerhin doch tröstlich, dass der Autor all dieser famosen Songs mit den nun fliessenden Tantiemen finanziell gut gestellt war.

Tompall Glaser

Charlie

(MGM, 1973)

Und beim Begriff Outlaw Country darf er nicht fehlen – Der deutschstämmige Sänger, Songwriter und Produzent Tompall Glaser: Der hatte ’73 mit den Glaser Brothers schon eine reiche Country-Karriere hinter sich. Die Brüder waren in einem kleinen Kaff in Nebraska aufgewachsen und vom durchreisenden Marty Robbins entdeckt worden, hatten Anfang der Sechziger kleinere Hits als Close Harmony Act a la Sons of the Pioneers und waren von Johnny Cash als Background-Chor engagiert worden. Aber ’73 waren die Glaser Brothers auseinander gegangen und Tompall (Thomas Paul…), der talentierteste Musiker und beste Sänger der Drei, hatte in Nashville ein kleines Studio aufgemacht, das sich zum Rückzugsort für die Unangepassten entwickeln sollte. So nahm – wie oben gesagt – Waylon Jennings sein Schlüsselwerk Honky Tonk Heroes hier mit Glaser als Produzent auf. Aber Glaser selber war auch nicht untätig. Er nahm eine Reihe von Songs in sparsamen Arrangements auf – ein paar Eigengewächse, ein paar Songs von Kinky Friedman, dem Storyteller und jewish cowboy, der von ihm und seinem Bruder entdeckt und produziert worden war (siehe hier unten) – und machte mit Charlie ein Album, das völlig zu Unrecht weit weniger Bekanntheit genießt, als die Alben Willie’s und Waylon’s. Nur der Titelsong wurde ein kleiner Hit, aber autobiografische Beobachtungen wie „An Ode to my Notorious Youth“ oder Stories wie „Bad Bad Bad Cowboy“ sind beileibe nicht bloß Füllmaterial – von Kinky Friedman’s „Sold American“ und „Gideon Bible“ ganz abgesehen. Und diese feinen Songs werden vorgetragen von der whisky-rauen Stimme eines versierten Sängers, eines Mannes, der 15 Jahre als Country-Musiker hinter sich hat und mit allen Wassern gewaschen ist. Charlie ist – mindestens was den Gesang angeht – für mich das beste der drei ’73er Outlaw-Alben der Achse Jennings, Nelson und Glaser. Der ausbleibende Erfolg mag damit zu tun haben, dass die Plattenfirma MGM die Songs einfach von Glaser herübergereicht bekam, ohne echten Vertrag oder Absprache, dass Glaser mit Produzieren und Managen mehr zu tun hatte, als mit dem Aufbau einer Karriere… er blieb im Vergleich ein Unbekannter, auch wenn er auf dem Begriff-definierenden Sampler Wanted! The Outlwas (’76) mit dabei ist. Seine drei noch folgenden Alben sind Pflicht für denjenigen, der sich für guten Country begeistern kann.

Kinky Friedman

Sold American

(Vanguard, 1973)

… und man sollte sich nach dem Tompall Glaser Album das erste Album des „jewish Cowboy“ anhören. Kinky Friedman ist ein gewitzter Musiker, Songwriter, Autor und Humorist, der vor seiner „Karriere“ als Country Musiker ein Psychologie-Studium abgeschlossen hatte, der mit dem Peace Corps in Borneo Einheimische unterrichtet hat, der ein veritabler Schachspieler und Zigarren-Raucher ist – und dessen mitunter äußerst unkorrekter Humor genauso viele Rassisten wie Anhänger der political correctness in den USA auf die Palme gebracht haben dürfte. Mit seinen Texas Jewboys war er seit ’71 live unterwegs gewesen, hatte über Commander Cody and his Lost Planet Airmen den Kontakt zum Vanguard-Label bekommen, war von Tompall Glaser ins Studio geholt worden und nahm mit ihm, seinen Brüdern und und einer Reihe hervorragender Sidemen in Nashville sein Debüt- Album auf. Friedman’s Stimme mag unspektakulär sein, seine Songs sind nicht herausragend, aber ihr Inhalt ist oft gewitzt, humorvoll und politisch klug – oder sehr unkorrekt. Er weiss mit den Regularien der Countrymusik umzugehen – dass Tompall Glaser – der ihn hier produziert – „Gideon Bible“ und den Titelsong der LP coverte, kommt nicht von ungefähr – aber für mich nutzt Friedman diese Musik vor Allem als Vehikel für seine Texte. Das macht das Album wie gesagt nicht schwächer – nur, man muss hinhören (und verstehen) was er zu sagen hat, und man muss die Doppelbödigkeit des Anti-femistischen Rundumschlag’s „Get your Biscuits in the Oven and your Buns in the Bed“ erst einmal erkennen. Auch Kinky Friedman hat kein Abonnement auf Richtigkeit von Positionen. Letzterer Song führte zu Aufruhr bei einem Konzert in Buffalo, NY, als eine Gruppe von Frauen die Bühne stürmte und die Band am weiterspielen hinderte. Den „Chauvinist-Pig Award“ nahm er immerhin an… Dagegen steht z.B. „The Ballad of Charles Whitman“, die in fast fröhlicher Randy-Newman-Manier den Amoklauf an einer Schule in Austin durch den „Texas Tower Sniper“ beschreibt. Ein erschreckend aktuelles Thema. Das Album ist nicht jedermanns Sache, man muss wohl die Hintergründe und die Person Friedman kennen – aber es zeigt mindestens, dass „Outlaw-Country“ auch politisch sein kann.

Lee Clayton

s/t

(MCA, 1973)

Schon allein dieser Cover-Shoot (Von Jim Marshall, der auch Billie Joe Shaver fotografiert hat) dürfte jeden über den Inhalt des Debüt-Albums von Lee Clayton informiert haben. Der als Billy Schatz (!) in Alabama geborene Sänger, Multi-Instrumentalist und Songwriter war -ähnlich wie Shaver – in Nashville als Songlieferant etabliert, hatte mit (dem auch auf diesem Album enthaltenen) „Ladies Love Outlaws“ einen Hit für Waylon Jennings geschrieben, der Bewegung damit (angeblich) ihren Namen verpasst und sich auch als Musiker in den erlauchten Nashville-Kreisen etabliert. ’73 ließ ihn MCA ein Album aufnehmen, das zwar von Kritikern gelobt, vom Publikum aber ignoriert wurde. Schade eigentlich – Clayton hat eindeutig tolle Songs, die Musik ist sparsam, aber geschmackvoll arrangiert, Könner wie Reggie Young (g) oder Tim Drummond (b) sind dabei, die Steel Guitar, bedient von Lloyd Green, heult ansprechend und darüber liegt Lee Clayton’s immer etwas nachlässig und cool klingender Gesang (die insbesondere U2’s Bono begeistert und beeinflusst haben soll…!). Aber der Reiz von Lee Clayton ist tatsächlich schwer in Worte zu fassen: Clayton’s Stimme mag ähnlich charakteristisch sein wie die von Willie Nelson etwa – aber er klingt nich unbedingt sympathisch… Er erzählt gute und interessante Stories, die die Outlaw Klischees bedienen, und seine Songs sind kraftvoll und saftig – aber dem Album fehlt ein Konzept, es ist eine schlicht, aber schöne Songsammlung, die vermutlich einfach im Haufen der Veröffentlichungen unterging. Clayton selber zeigte sich vom mangelnden Erfolg angepisst, verließ Nashville in Richtung Kalifornien, hörte zeitweise auf, selber Musik zu machen, schrieb aber weiter Songs für andere – u.a. für Willie Nelson, Tom Rush, Waylon Jennings und die Outlaw Supergroup Highwaymen – und nahm dann ’78 und ’79 mit Border Affair und Naked Child (siehe das Kapitel 1979…) zwei weitere hervorragende Outlaw-Alben auf… mit denen er dann einfach um ein paar Jahre zu spät dran war. Clayton selber mag ja mit seinem Debüt unzufrieden sein, ICH aber empfehle Songs wie „Carnival Balloon“ oder die mit Carly Simon’s Backing Vocals versehene „New York City Suite 409“.

Leon Russell

Hank Wilson’s Back Vol.1

(Asylum, 1973)

Und der nächste Songlieferant für die „Outlaws“. Dabei ist Leon Russell eher aus dem Umfeld „normaler“ Rockmusik bekannt – er hat vor ’73 u.a. mit Joe Cocker, Eric Clapton, George Harrison oder Bob Dylan gearbeitet, war Teil der Laurel Canyon-Szene und hätte – wäre ich dogmatisch – mit den „Outlaws“ der Nashville-Country-Szene wenig zu tun. Aber der Mann hatte tief reichende musikalische Wurzeln in der Country-Musik. Er stammte aus Oklahoma, und in seiner Jugend waren etliche Blues- und Countrymusiker durch seine Heimat gezogen. Als er sich Ende ’72 ins Bradley’s Barn Studio nahe Nashville begab, um unter dem Pseudonym Hank Wilson dieses famose Country-Album einzuspielen, betrat er also vertrautes Terrain. Hank Wilson’s Back Vol. 1 ist eine Kollektion von Klassikern des Honky Tonk, Bluegrass und Country, mit Songs wie Hank Thompson’s „Six Pack to Go“, Lester Flatt’s „Rollin‘ in My Sweet Baby’s Arms“, Bill Monroe’s „Uncle Pen“, dem George Jones-Heuler „The Window Up Above“ und gleich drei Songs vom Country-Giganten Hank Williams. Und all das nahm er unter der Ägide von J.J.Cale und dessen Produzenten mit der Creme de la Creme der Nashville-Studio Crack’s auf. Er passte seine Stimme den Erfordernissen der Songs an, ließ die Songs mit nur minimalen Arrangement-Tricks für sich sprechen, und machte überdeutlich, dass es sich hier um eine Herzensangelegenheit handelte. Russell mag zuvor und später andere Felder beackert haben, aber mir persönlich gefällt dieses Country-Album mit am besten. Und auch die Protagonisten des Outlaw-Country dürften dem Album volle Anerkennung gezollt haben, Russell gehörte – wie oben gesagt – einer anderen „Szene“ an, aber Hank Wilson’s Back Vol.1 geht weit über eine reine Kopie von Countrymusik hinaus, es enthält Song-Klassiker des Country in purer, kraftvoller Form… und daher passt es in diese Reihe von Alben. Und: Ein paar Jahre später machten Russell und Willie Nelson ein gemeinsames Album und 11 Jahre später folgt ein Sequel zu diesem Album – weniger spannend, aber ebenfalls heartfelt.

Bobby Bare

..Sings Lullabyes, Legends and Lies

(RCA Victor, 1973)

Auch Country Music Veteran Bobby Bare wollte 1973 was Neues wagen und ein ganzes Album mit Songs des Songwriters/Cartoonisten/Autors Shel Silverstein machen. Er hatte schon zuvor hier und da dessen Songs interpretiert – und er war mit seiner Begeisterung für diesen Songwriter und intelligenten Texter wahrlich nicht allein. Silverstein war bekannt geworden durch seine Arbeit mit Dr. Hook, er hatte für Loretta Lynn geschrieben und auch für den oben genannten Tompall Glaser und er war vor Allem durch Johnny Cash’s Version seines Songs „A Boy Named Sue“ bekannt geworden. Hier gab es nun – wie es der Titel besagt – eine Kollektion von American tall tales and myths, gefiltert durch Silverstein’s ganz eigenen Humor, gesungen mit Bare’s warmer, freundlicher Stimme. Der Eklektizismus seiner Musik, bei der Country mit Pop, Folk und auch Rock vermischt wird macht dieses Album zu einem guten Beispiel für das, was man bald progressive Country nennen würde – und was seinerzeit so weit von Nashville entfernt war, wie von „herkömmlichem“ Singer/ Songwriter-Stoff. Da gibt es den Titeltrack als erklärende Einleitung, dann kommen Story-Songs über mythische Charaktere wie Paul Bunyan oder Marie Lavaux, lustige und alberne Geschichten wie „The Winner“, „She’s My Ever Lovin‘ Machine“, „The Mermaid“ und den „Sure Hit Songwriter’s Pen“. Arg sentimental wird Bare im Duett mit seinem Sohn Bobby Bare Jr bei “Daddy What If“ Ernsthafter singt er über den Bürgerkrieg („In the Hills of Shiloh“), oder einsame Biker („Rest Awhile“) – und bedient damit natürlich alle Klischees. Das finale Highlight, das acht-minütige „Rosalie’s Good Eats Café“ – erweckt Bilder von traurigen Gestalten in Late-Night-Café’s, wandelt sich von todernst und herzergreifend über eine schlaue Punchline zu einer zurückgelehnten Betrachtung der Absurditäten des Lebens. Philosophie unter dem Cowboyhut sozusagen.

Mickey Newbury

Heaven Help the Child

(Elektra, 1973)

hat auch Tim Buckley’s Happy/Sad oder das

erste Stooges Album fotografiert

…und nun entferne ich mich immer weiter von dem, was (bald) „Outlaw-Country“ genannt werden soll – wobei – Mickey Newbury wurde gerne von den „Outlaws“ gecovert. Heaven Help the Child ist sein drittes, in Nashville’s Cinderella Sound Studio aufgenommenes Album und es war das dritte Album mit einer Art „Country“, die es nur von ihm zu hören gibt (Teil drei seiner „American Trilogy“ mithin…). Wieder hatte der Songwriter lange Songs verfasst, die ineinander flossen, wieder war sein Gesang ausgezeichnet, wieder waren die Arrangements nach heutigen Maßstäben etwas verkitscht, die instrumentalen Teile aber bestens arrangiert und die Musiker vom Feinsten. Newbury hatte sich in den Jahren einen hervorragenden Ruf als Songwriter erarbeitet – insbesondere durch die u.a. von Elvis gecoverte „American Trilogy“, aber seine eigenen Platten bekamen nur von Kritikern Lob. Ein Grund dürfte gewesen sein, dass seine Songs für die Radiostationen ganz einfach zu lang waren und zu schwer einzuordnen waren. Newbury scheint das nicht beeindruckt zu haben. Er machte es auf Heaven Help the Child wie der oft mit ihm verglichene Townes Van Zandt: Er spielte neue Versionen älterer Eigenkompositionen wie „Frisco Mabel Joy“ und „Sunshine“ – Songs die in dem neuen Kontext durchaus noch eine weitere Dimension bekamen. Und er hatte selbstverständlich auch tolles neues Material: Der Titelsong, in wenigen Zeilen eine amerikanische Odyssee über drei Genrationen, oder den astreinen Country-Rocker „Why You Been Gone So Long“. Heaven…mag mitunter kitschig klingen, aber Country hat immer einen Kitsch-Faktor, und die Songs hier sind erster Güte – Man kann das auch Musik von große emotionaler Tiefe nennen.

Tom T. Hall

The Rhymer and Other Five and Dimers

(Mercury, 1973)

Und jetzt langsam in Richtung der als weniger revolutionär geltenden Künstlern aus der Country Metropole: Da ist in diesem Jahr zum Beispiel Tom T. Hall mit seinem ’73er Album. Der hat nicht umsonst seinen Ruf als einer der besten Songwriter und „Storyteller“ des Country – er war ein Meister der Kurzgeschichte und hatte besagten Titel nicht umsonst erhalten. Sein Ding waren Geschichten aus dem Leben der einfachen Leute – einfach und klug und oft ein bisschen im Geiste von Woody Guthrie erzählt, und er hatte nie Angst, Grenzen zu überschreiten. Robert Christgau nannte seine Songs im besten Falle Documentaries in Rhyme. Und dann machte er ein Album, das The Rhymer and Other Five and Dimers hieß, das somit nach dem Song von Billie Joe Shaverbenannt war (Siehe weiter oben – 1973 war definitiv dessen Jahr), nach einem Song also, der ebenso erzählerisch ist, wie die Songs von Hall selber. Er hatte auf diesem Album freilich auch eigene Songs wie das herzergreifende „I Flew Over Our House Last Night“, oder die Geschichte vom jüngeren Bruder, der im Winter ’49 für Medizin und Kaffee in die Stadt geschickt wird. Da sind mit „Ravishing Ruby“ und „Spokane Motel Blues“, das seine Tourerlebnisse behandelt, zwei Hits aus den Country-Charts dabei und zwei Mal duettiert er auf’s feinste mit Patti Page, einer Ikone des jazzigen Country-Pop. Dass die musikalische Umsetzung dem hohen Standard der Nashville–Elite genügt, versteht sich in diesem Falle von selber – es war erkennbar 1973 nicht alles schlecht, was mit dem Segen der Oligarchen aus der Country Metropole kam. So wie…

Dolly Parton

My Tennessee Mountain Home

(RCA, 1973)

Es ist das Thema, das Dolly Parton ihr Leben lang in verschiedensten Songs auf diversen Alben behandelte: Ihre arme, aber glücklich verklärte Kindheit in Tennessee. My Tennessee Mountain Home allerdings ist ein komplettes Konzept-Album, das sich einzig mit diesem Thema befasst. Es beginnt etwas kitschig damit, dass sie den Brief vorliest, den sie ihren Eltern schrieb, nachdem sie nach Nashville gegangen war, um in der Music Row zu reüssieren. Musikalisch war es den bisherigen Alben ähnlich, aber textlich war sie, da dieses Album so etwas wie eine Autobiographie darstellt, noch inspirierter und engagierter als sonst. Sie hätte gewiß auch noch einige ihrer früheren autobiographischen Songs dazupacken können – tatsächlich ist „In The Good Old Days (When Times Were Bad)“ einer davon – aber das restliche Material war neu, und von hoher Qualität, natürlich wieder gekonnt begleitet von der Studio-Elite Nashvilles (u.a. Pete Drake an der Steel Gitarre) mit dem exzellenten Background-Gesang der Nashville Edition und natürlich mit Dolly’s kristallklarer Stimme. Dem Album war nicht der kommerzielle Erfolg beschieden war, den es verdient hätte – vielleicht war es dem konservativen Country-Publikum zu rootsy, und ein weniger konservatives Publikum gab es für Musikerinnen wie Dolly Parton 1973 noch nicht. Es gilt auch nicht als ihr Bestes, aber es ist in meinen Ohren nah am Klassiker Coat of Many Colors von ’71 dran. Der Titelsong wurde zum Theme-Song für den „Dollywood“-Freizeitpark und Maria Muldaur singt ihn auf ihrem Debutalbum. Und das Cover des Albums zeigt natürlich das Haus, in dem Dolly aufwuchs.

Nashville und Bill Sherrill

Bill Sherrill ist der Mann, der von den End-60ern bis weit in die 70er hinter den meisten erfolgreichen Country-Stars in Nashville steht. Sein üppiger, zuckriger Produktionsstil ist in den Country-Charts omnipräsent und die Musiker rennen ihm die Bude ein, um seinen „golddust“ abzubekommen. George Jones etwa bekam den Kontakt zu ihm durch seine damalige Ehefrau Tammy Wynette, die mit und durch Sherrill zum Star geworden war. Jones wechselte zu Epic, um sich in Sherrill’s goldene Hände zu geben. Eigentlich war Sherrill im Blues und Pop zuhause. Er hatte zu Beginn seiner Karriere in Sam Phillips‘ Sun Studio in Nashville gearbeitet, war nach dem Verkauf des Studio’s zu Epic gegangen und dort mit seinen Pop- und Phil Spector-haften Ideen zunächst auf Misstrauen gestossen. Aber er brachte Geld ein – und so bekam er immer mehr Macht. Zu Beginn der Siebziger hatte er freie Hand. Schrieb den Musikern die Songs, die Produktion und die Begleiter vor – und die dankten es ihm. Tatsächlich blieb George Jones von ’71 bis ’90 bei ihm, sein „Countrypolitan“ genannter Sound brachte Musikern wie Charlie Rich oder Tanya Tucker ihre größen Erfolge – und die Legende wuchs so weit, dass sich später auch Leute wie Johnny Cash (in den 80ern) oder Elvis Costello von ihm produzieren leißen. Und ich finde: Wenn Country-Kitsch, dann bitte von Bill Sherrill…

George Jones

Nothing Ever Hurt Me (Half As Bad As Losing You)

(Epic, 1973)

George Jones hat eine solche Unzahl von Alben aufgenommen, dass es mich mitunter regelrecht überrascht, wie viele davon bei genauem nachhören auch noch wirklich gut sind. Die Alben seiner Zeit bei Epic sind tatsächlich fast alle hörenswert. Nothing Ever Hurt Me (Half As Bad As Losing You) war sein zweites für Epic in Zusammenarbeit mit Bill Sherrill, und dessen kommerzielle Herangehensweise und sein Erfindungsreichtum hinterließ Spuren. Sherrill hatte Jones nämlich nach einer kurzen Phase der Uneinigkeit zum Balladensänger gemacht, die harten Kanten des Honky Tonk abgeschliffen und neue Facetten aus seinem Gesang herausgearbeitet – was durchaus zu Jones‘ Vorteil war. Gleichzeitig allerdings wurden Jones‘ Alkoholprobleme immer größer – und ein Song wie „Wine (You Used Me Long Enough)“ von ihm zusammen mit Ehefrau Tammy Wynette geschrieben war durchaus von tragischer Aktualität. Zusätzlich verkam die Ehe der Beiden immer mehr zur Soap Opera, und doch ist es erstaunlich, wie wenig man Jones‘ sagenhafter Stimme all die Turbulenzen anmerkte. Letztlich ist das Album mit dem flotten Titelcut, mit Tom T. Hall’s „Never Having You“, mit Lefty Frizzell’s „Mom and Dad Waltz“ oder mit der Hitsingle „What’s Your Mama’s Name?“, die Sherrill im Jahr zuvor schon mit der 14-jährigen Tanya Tucker zum Hit gemacht hatte, mit fließenden Steel Gitarren und Jones großartigem Gesang durchaus eines seiner vielen Guten aus den beginnenden Siebzigern. Er war nun einmal einer der besten Sänger in der Country-Musik, und Nothing Ever Hurt Me (Half As Bad As Losing You) ist nur ein weiterer Beweis

Charlie Rich

Behind Closed Doors

(Epic, 1973)

Und noch einmal Billy Sherrill. Charlie Rich hatte schon auf seinen vorherigen Alben den Schritt Richtung Country-Pop gemacht, mit Behind Closed Doors produzierte Sherrill nun ein schwer orchstriertes, vollkommen auf den Pop-Markt ausgerichtetes Album, das sich kaum noch Country nennen konnte. Es spricht für Rich, dass er nicht in den Schichten aus Geigen und der gewaltigen Produktion ertrinkt, dass seine Stimme auf eine gewisse Art sogar gewinnt. Hier bekam sein Eklektizismus Klasse, das Album ist auf seine Art perfekt und es zählt nicht umsonst zu den Klassikern der amerikanischen Musik – zu den Alben, die wie Sinatra’s oder Elvis‘ Klassiker – immer wieder neu aufgelegt werden. Und es machte den „Silver Fox“ endlich und endgültig zum Superstar. Große Songs, auch neben den Hits („Behind Closed Doors,“ „The Most Beautiful Girl,“ „I Take It On Home“) sind ein Grund, Arrangements die den schmalen Grat zwischen Schmalz und Pop schaffen ein weiterer. Behind Closed Doors wurde zur Schablone für Countrypolitan und zugleich zum Feindbild für Puristen. Aber eigentlich ist es ganz einfach nur ein großartiges Album mit Country-Pop… und toller Backenbart übrigens

Tanya Tucker

What’s Your Mama’s Name

(Columbia, 1973)

In der Country Musik gibt es eine seltsame und mir ziemlich fragwürdig erscheinende Art, aus Kindern Stars zu machen – eine Art, die mich unangenehm an die seltsamen Beauty-Contests mit prä-pubertären Kindern erinnert. Es ist auch auf dem Country-Markt ein immer noch andauernder Trend, der hier in Europa nicht unbedingt bekannt ist – in dem diese Kinderstars Songs interpretieren, die thematisch ob ihrer sexuellen Konnotationen auf jeden Fall eher zu erwachsenen Frauen passen würden. Als Tanya Tucker zum Beispiel auf „Horseshoe Bend“ über den Verlust ihrer Unschuld sang, war sie gerade mal 15 Jahre alt. Allerdings gibt es auf What’s Your Mama’s Name – ganz nebenbei schon Tanya Tuckers zweitem Album – auch Material, das wohl als eine Art Ausgleich dienen sollte. Songs wie „California Cotton Fields“ oder der „Teddy Bear Song“ sollten wohl so etwas wie eine zweifelhafte Balance schaffen. Wichtiger aber, und einer der Gründe, warum man ihre Musik hören kann und auch sollte – ist die Tatsache, dass Tucker bei all ihrer Jugend schon eine herausragende Sängerin war, dass Billy Sherrill, der einflussreiche Country Producer, hier noch recht nah am traditionellen Country produzierte und ihre Stimme klugerweise gänzlich unverstellt ließ, dass sie mit „Blood Red and Goin‘ Down“ – eine blutige Story darüber, dass ihr Vater seine Frau erschießt, als er von ihrer Untreue erfährt – einen weitere Hit hatte, der ebenfalls ziemlich toll war. Dazu kamen wieder einmal die großartigen Musiker Nashvilles und ein durchgehend großes Album, das schon den ersten Schritt Richtung Pop machte, aber noch Country genug ist um auch Puristen nicht zu verschrecken..