US-Präsident Trump und andere rechte Idioten aber erklären die weltweit imer häufiger auftretenden Stürme, Feuersbrünste und Dürrekatastrophen immer noch mit Zufällen oder der neuen „Das-War-Doch-Schon-Immer-So“ Saga und unterwerfen Umweltpolitik weiterhin rein wirtschaftlichen Prämissen. So wird der Klima-Gipfel in Kattowitz zum Witz, weil keine Regierung Wirtschaft und (rechte/verblödete) Wähler verprellen will. Wir werden sehen wohin das führt. Die Art, in der US-Proll-Präsident Trump die USA in die Isolation führt und methodisch alle demokratischen Errungenschaften zertrampelt, ist symptomatisch für politische Entwicklungen weltweit. In England führt der Brexit zur Regierungskrise, Russland wird vom Autokraten Putin nach belieben in Krisen hinein- und wieder herausgeführt, Teile Europas schwenken eindeutig nach Rechts und die scheinbar wehrlosen Demokratien weltweit werden demontiert, was wiederum zu Protesten von Linken/Intellektuellen/Feministinnen etc. führt – und Angela Merkel verspricht den Deutschen, endlich bald aufzuhören die Probleme auszusitzen. Mit Mark E. Smith, dem Kopf von The Fall, stirbt einer der Singuläre der britischen Musikszene. Ebenfalls 2018 verstorben: Aretha Franklin und Joe Cocker. Es gibt – wie schon seit Jahren – ein Überangebot an neuer Musik. Aber Vieles ist unwichtig bis furchtbar, nur manches gelungen. Stilistische Grenzen haben sich aufgelöst, es gibt kein wirklich „dominates“ Genre, das revolutionär wirkt – mir fällt immerhin auf, dass mir heuer etliche HipHop-Alben besonders gefallen, auch wenn der politisch durchgeknallte Kanye West seine Finger im Spiel hat. Die #metoo Debatte um den Missbrauch von Frauen und die zugleich beeindruckende Anzahl von Frauen (Solo oder mit Band), die wunderbare Musik veröffentlichen, stehen sicherlich im Zusammenhang. Man mag sie mit den Genre-Bezeichnungen Singer/Songwriter oder Folk oder Art Pop etikettieren – letztlich ist denen das vermutlich egal – ihre Musik spricht für sich und für notwendig femistische Positionen. Mein Konzept der „Kapitel, die sich auf einen Stil beziehen“, muss da überdacht werden. 2018 gibt es aber auch wieder altgediente Bands aus dem großen Feld der „Alternativen Rockmusik“, die Alben machen, die schön, sogar innovativ sind (siehe Low oder Yo La Tengo…). Und die Welle junger Acts, die sich auf den Post-Punk der 90er beziehen, hält an und im Metal kann der Conaisseur Veteranen bewundern und Mikro-Genres verfolgen – allerdings ist 2018 metal-mäßig seltsam lau. „Elektronische Musik“ wiederum bleibt spannend und hat gewaltigen Einfluss auf alle Spielarten der Populärmusik. Diese ist zu einem Feld geworden, das sich nicht mehr so einfach in „Sparten“ einteilen lässt. Ich halte das für ein natürliche Entwicklung – und die ist gut.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-2018/pl.u-KVXBBKLCZPeajl8

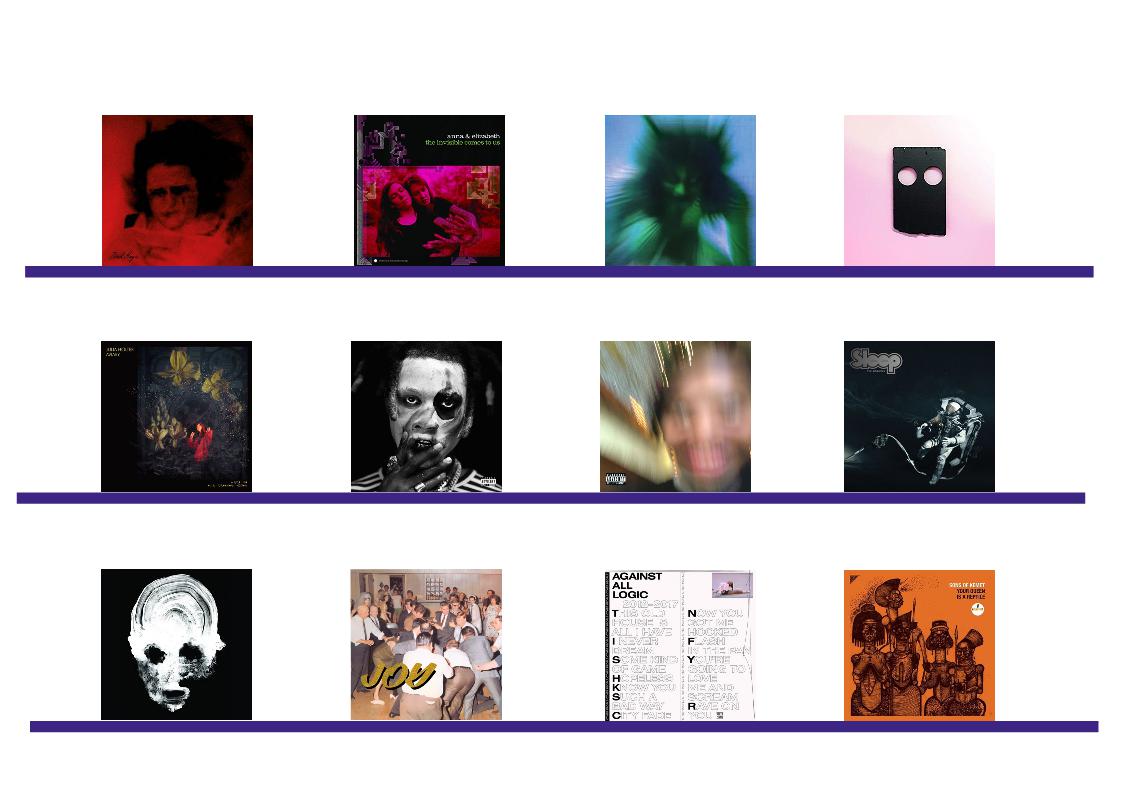

Anna Von Hausswolff

Dead Magic

(City Slang, 2018)

Natürlich ist das erste Album in einem meiner „Hauptartikel“ das interessanteste Album des jeweiligen Jahres. Wobei – die Sicht darauf ändert sich, die darauf folgenden Alben sind nicht schlechter, meist nur anders. Album No. 4 der Schwedischen Sängerin/Komponistin/Organistin Anna Michaela Ebba Electra Von Hauswolff (dieser Name!!) war seinerzeit kein riesiger kommerzieller Erfolg. Und ihre Musik – man nennt es „Neoclassical Darkwave“ – ist eher an Randgruppen gerichtet. Dennoch wurde Dead Magic einhellig in allen Medien gelobt und gehyped und das Album in alle Jahres-End-Charts gehoben. Zu Recht. Die Tochter des Avantgarde-Klang-Künstlers Carl Michael Von Hauswolff schaffte es nun schon seit ein paar Jahren, bei diesem Zwitter aus Klassik und Gothic (Rock) glitzernde Facetten aufblitzen zu lassen. Die ausgebildete Organistin (und Architektin…) setzte sich in Kopenhagen an eine Kirchenorgel, um bombastische Orgelklänge aufzunehmen und tat sich für die weiteren Aufnahmen mit Randall Dunn, dem Produzenten der Drone-Monster SunnO))) zusammen. Lies über deren 2005er Meisterwerk Black One im entsprechenden Hauptkapitel – und du wirst die Ähnlichkeiten hören. Da wären noch LINGUA IGNOTA und Dead Can Dance, die diese Musik mit ähnlicher Klasse meistern – aber dann wird man bemerken, wie virtuos Anna Von Hauswolff mit bekannten Zutaten neue Musik kreiert. Sie geht furchtlos mit dem majestätischen Black Metal, ihrer Kollegen Wolves in the Throne Room um, denen sie mit ihrer Stimme geholfen hatte. Sie hat die Gabe, beeindruckende „Songs“ zu schreiben, die den gewaltigen Bombast aus Kirchen-Orgeln, Bass, Gesang ohne jede Andeutung von Kitsch vertragen. Die Orgel „erschlägt“ nicht, aber sie zwingt den Hörer in die Knie… und Von Hauswolff’s Stimme erhebt wieder. Was das Album so weit trägt, ist ihr differenzierter Gesang, mit dem sie – jeweils an Inhalt und Song angepasst – die Lyrics vorträgt. Sie mag ja die für Darkwave übliche „ethereal voice“ haben, aber bei „The Mysterious Vanishing of Electra“ etwa singt sie weit aggressiver, als es sich Lisa Gerrard (Dead Can Dance) je zumuten würde. Und die Gesamt-Struktur – die Stimme und der Aufbau dieser beeindruckenden Soundberge – beim zentralen „Ugly and Vengeful“ ist tatsächlich so noch nirgendwo aufgetaucht. Man mag bei Dead Magic an die o. g. Vorbilder denken. Auch die tollen Black Metal Pioniere Ulver kommen mir in den Sinn… aber diese Zitate hat Anna Von Hauswolff komplett in die eigene Ästhetik gerückt. Weil ihre Kompositionen nicht die Kälte des Black Metal haben, weil sie aber auch nicht so ätherisch sind, wie your average Darkwave. Dieses Album ist enorm einfallsreich, es gibt Brüche und Höhepunkte. Es ist ein Biest, bei dem man ständig neue Details und Facetten entdeckt. Mit Dead Magic wird man auf diese Art Musik angefixt.

Anna & Elizabeth

The Invisible Comes to Us

(Smithsonian Folkways, 2018)

Es ist eines der ungwöhnlichsten Alben dieses Jahres – vielleicht dieser Dekade. Appalachian Folk ist der Ursprung der populären Musik. Nicht grundlos steht die vom Freak-Schellack Sammler Harry Smith in den frühen Fünfzigern zusammengebaute Anthology of American Folk Music am Anfang all meiner Beschreibungen (siehe 1952). Und 66 Jahre später kamen in Cedar Springs Elizabeth Laprelle und Anna Roberts-Gevalt daher und zerrten noch einmal uralte Musik in die 2010er Jahre. UND – es gelang auf’s Feinste. Ob The Invisible Comes to Us Einfluss auf die populäre Musik der End-10er hat, spielt keine Rolle. Ich bin mir sicher, dass nur wenige Interessierte das Album (bisher) gehört haben. Aber es wäre dumm wie Trump, es zu ignorieren, wenn man es einmal kennen gelernt hat – was nicht die einzige Gemeinsamkeit mit der o.g. Anthology ist. Die beiden Musikerinnen hatten sich ein paar Songs, u.a. aus der Helen Hartness Flanders Collection, vorgenommen. Eine Frau, die Anfang des 20. Jhdt’s Folk-Songs aus Vermont und Umgebung gesammelt und dokumentiert hatte. Dazu noch Traditionals aus anderen Quellen, dazu Neugier und ein Einfallsreichtum, der diese Songs in das 21. Jhdt. katapultierte, ohne sie zu beschädigen. Kein Wunder, dass das Smithsonian Institute The Invisible Comes to Us auf dem hauseigenen Label veröffentlichte. Die wussten anscheinend, was man mit alten Songs machen darf, um sie vor dem sonst unvermeidlichen Vergessen zu schützen. Die beiden Close-Harmony Sängerinnen stellten eine wunderbare Balance zwischen Tradition und Avantgarde her. Man nehme etwa „Virgina Rambler“: ein uralter Song, gesungen ganz traditionell der Melodie folgend, mit fatalistischer Entschlossenheit… und instrumental elektronisch zerhackt. Das wird im folgenden half-spoken-word Track „By the Shore“ noch verstärkt, wenn die beiden Stimmen die Erzählung überlappen, dazu zwischendurch ein Pump-Organ und eine Gitarre tröstliche Melodiefetzen spielen. Dass bei den Aufnahmen unter anderem der Percussionist extraordinaire Jim White von Dirty Three und die Pedal-Steel Meisterin Susan Alcorn halfen, mag zeigen, welche Bedeutung dem Album zuerkannt wurde. Aber es gibt auch schlichtere, weniger dem Experiment ausgesetzte Songs wie „John of Hazelgreen“ und „Mother in the Graveyard“. Beide sanft, düster und berückend schön in ihrer Einfachheit. Diese traditionelleren Tracks mögen den Hörer besser in das Album einführen, mögen deutlicher machen, WIE wichtig die sog. American Folk Music für die Entwicklung der populären Musik war und ist. Das Album verdient jedes Lob, weil es Folk in ein neues Jahrhundert führt, ohne die Schönheit der Originale zu banalisieren und zugleich ohne die Entwicklungen der letzten 30 Jahre zu ignorieren.

Yves Tumor

Safe in the Hands of Love

(Warp, 2018)

…da haben wir Yves Tumor: Das war der Namen des Projektes des in Miami geborenen, in Tennessee aufgewachsenen und zwischen Leipzig, Berlin, L.A. pendelnden Sean Lee Bowie. Sprich – der Mann war international unterwegs – und die Musik seit seinen ersten Veröffentlichungen Anfang der 10er spiegelte diese Entwurzlung wieder. Musiker seiner Generation haben günstigenfalls Alles zur Verfügung, akzeptieren keine stilistischen Einschränkungen oder einengenden Prinzipien. Nach dem letzten Album (Serpent Music, 2016) war er von Warp unter Vertrag genommen worden und hatte seine Verbindung aus Soul, Ambient, Field Recordings, Industrial, Clubmusik weiter ausgefeilt. Und so wurde Safe in the Hands of Love zum ersten wirklich erfolgreichen Album des Autodidakten. Yves Tumor hat mit seinem Namensvetter David Bowie einige Gemeinsamkeiten: Er passt sein Image der Kunst an, die er gerade erschafft – und versteckt die Person Sean Bowie hinter arkanem Glamour. Für Safe in the Hands of Love verwandelte er sich in ein psychedelisch schillerndes Rock Idol. Dass er mit anderen Musikern kollaborierte, war nicht wirklich zu merken. Yves Tumor schluckt Einflüsse – ob es die Dark Ambient-Klänge der dänischen PAN-Label Kollegin Puce Mary sind oder der Post-Industrial von Croatian Armor. Und wie gelingt das? Yves Tumor hat „Songs“, er setzt sie in ein Umfeld, das durch kluge Effeke beeindruckt (Siehe „Lifetime“, das tief im TripHop wurzelt, oder den Noise von „Noid“). Dazu irrlichtert seine wiedererkennbare Stimme durch die sehr „räumlichen“ Tracks. Am spannendsten wird Safe in the Hands of Love bei den weniger zugänglichen Tracks – wenn „Licking an Orchid“ mit monochromem Fuzz zum psychedelischen Monster wird oder beim Outsider House von „All the Love We Have Now“. Dass er alle Einflüsse unter einen Hut bringt, dass dieses Album trotzdem aus einem Guss ist, dass seine Stimme tatsächlich „schön“ ist und man sich mitunter bei den – übrigens nie zu langen – Songs wohl fühlt, obwohl Safe in the Hands of Love so „experimentell“ ist, macht es zu einem der besten und wichtigsten Post-Psychedelic/Industrial Alben seiner Zeit.

Low

Double Negative

(Sub Pop, 2018)

Ich weiss nicht, das wievielte mal ich Low hier exponiere. Aber es ist jedes Mal berechtigt. Ein Trio mit einem so bewusst beschränkten Sound-Kosmos, das dennoch immer wieder (seit 25 Jahren) zur Innovation – zu Musik von großer „Farbkraft“ – fähig ist, ist schon erstaunlich. Dass diese Abwechslung und Innovation dann auch noch so lange so spannend bleibt, dass ich sie schon wieder HIER unterbringen muss, sollte jeden Musikhörenden neugierig machen. Und wer Low’s Debütalbum und erstes Meisterwerk I Could Live in Hope (siehe Hauptartikel ’94…) kennt und dann die erste halbe Minute des Openers „Quorum“ hört, der mag denken, dass da ganz unterschiedliche Bands zugange waren. Das aber ändert sich schnell… Denn Double Negative ist Musik von Low, wie Low sie seit über 20 Jahren machen, mit der langsamen und beständigen Entwicklung im Sound… aber auch mit deren Fähigkeit, wunderbare Songs in das ihnen gerade notwendig erscheinende Gewand zu packen. Denn auch „Quorum“ hat diese getragene Melodie, diese wunderbaren Harmonie-Gesänge, die Low immer ausgezeichnet haben. Nur dass die hier in elektronischem Schneegestöber fast verschwinden, ehe sie am Ende des Songs in einen sakralen Raum laufen. Double Negative ist also Low-typischer Slowcore, in einen Schauer aus Glitch Pop und Ambient getaucht. Von letzterem ist Slowcore ja nicht so weit entfernt. Die Mittel sind andere, da kennt man andere Klangerzeuger. Aber Low hatten für dieses Album wieder den Produzenten BJ Burton (Bon Iver, Eminem) dazugeholt, der ihnen schon drei Jahre zuvor bei Ones and Sixes elektronische Texturen verpasst hatte. Das mag manchen alten Fan verschreckt haben. Man muss aber (an)erkennen, dass die Songs auch so funktionieren – dass ineinander übergehende Songs wie „Tempest“ und „Always Up“ schlüssig und deep und wunderschön sind – auch wenn nun die Instrumente, die für ihre Erschaffung genutzt wurden, nicht mehr zu erkennen sind. Dass kein Track die 5-Minuten Marke überschreitet, dient der Abwechslung und der Erholung. Denn die Sounds erzeugen eine mitunter sehr schwarze Spannung. Das ist natürlich gewollt. Das kann man toll bei einem Song wie „Always Trying to Work It Out“ erkennen, der „fast“ Low in Normal ist, der aber von betäubenden Rhythmen zerhackt wird. Ich vermute, Low haben ihre Musik immer auch als Experiment betrachtet. Wem Double Neagtive zu viel Experiment ist, der kann sich ja in die Alben aus den 90ern vergraben. Ich schaue gerne durch elektronisches Schneegestöber auf wunderbare Songs wie „Fly“ oder „Disarray“.

Julia Holter

Aviary

(Domino, 2018)

Julia Holter hat sich als Künstlerin erwiesen, die verläßlich hervorragende Alben abliefert. Loud City Songs (2013) und Have You In My Wilderness (2015) waren kluge, unter einer strahlenden Oberfläche sehr experimentelle Singer/Songwriter-Alben, die sie (für mich) zu einer Art Joni Mitchell für das neue Millenium machen. Ohne Bekenntnis-Lyrik und ohne Mitchell’s Folk/Jazz Background, dafür mit zwei Füßen in Klassik und mit ausgefeiltem Konzept. Und das fand man natürlich auch in ihrem fünften Album Aviary wieder: Es ging um zwei Bücher , die sich mit „Erinnerung“ und ihren Auswirkungen auf die Psyche befassten – wie sie den Blick auf das Umfeld verändern, verstellen. Und wieder… aus diesem Konzept Musik zu erschaffen, die auch ohne das Wissen um die Thematik so interessant und „schön“ ist, ist die Kunst, die Julia Holter beherrscht. Eine Fähigkeit, die den Hörer womöglich dazu bringt, sich mit einem so abstrakten Thema zu beschäftigen. Na ja – mit einem Abschluss in Elektronischer Musik am California Institute of the Arts hat man vermutlich einen analytischen Blick auf Musik. Und wenn der mit einem so tiefen Verständnis für Ästhetik gepaart ist, kommt da Kunst heraus. Aviary IST weniger zugänglich – verkopfter – als die beiden vorherigen Alben. Nicht nur wegen des Konzeptes, sondern auch weil Julia Holter sich – ähnlich wie Björk übrigens – durch ihre Kreativität große künstlerische Freiheit erarbeitet hatte. Sie machte, was sie wollte und fühlte sich musikalisch von Alice Coltrane’s Album Universal Consciousness beeinflußt (lies darüber im Hauptartikel 1971 – und du verstehst, warum es hier so viel Improvisation gibt…). Da ist ein Track wie „Every Day Is an Emergency“ mit einem minutenlangen Intro mit Bagpipes und Trompeten, das sehr… frei ist, aber dann in dunstige Schönheit ausläuft. Man hört ausgefeilte Orchester-Arrangements, man fühlt sich an Kammermusik erinnert, an Talk Talk und an die oben erwähnte Björk. Aber Songs wie „Words I Heard“ oder „I Shall Love 2“ sind nicht nur konzeptuell ausgefeilt, sondern auch fein gemalte Songs. Wunderbar, dass die (Musik) Industrie doch Kunst zulässt. Und wem das zu verkopft ist, der lässt es eben…

Denzel Curry

TAI3oo

(Loma Vista, 2018)

Seit einigen Jahren ist diese Form des HipHop schon angesagt. Trap – Southern HipHop aus Florida, laut gelesener Definition mit „fast hi-hat sound and heavy 808s set around 140 BPM“. So weit, so buchhalterisch. Einer der Rapper aus dieser Rige, die sowohl kommerziell als auch künstlerisch beachtenswert sind, ist (neben Travis Scott…) der in Miami geborene Denzel Curry. Ein Typ, der seit Anfang der 10er via Mixtapes, Kollaborationen und Alben wachsende Aufmerksamkeit erhielt. Einer, der seinen älteren Bruder durch einen dieser in den USA inzwischen traurig allgegenwärtigen Fall von police brutality verlor. Einer, der das Leben der von der weissen Gesellscaft getrennten schwarzen Community zu erklären suchte. Das verband Curry auf TAI3oo (= Taboo, Dummy’s) mit einer extrem schlauen Präsentation all dessen, was im Trap inzwischen state of the art war. Dass er in dem drei-geteilten Album textlich von leicht depressiv bis zum tiefsten Schwarzsehen ging, hätte Eintönigkeit erzeugen mögen. Aber da waren seine Rhyme-Skillz, die tollen und abwechslungsreichen Arrangements und kluge Gastbeiträge vor. Da half J.I.D. (hört dessen 2022er The Forever Story…), JPEGMAFIA und Billie Eilish (!). Und Curry’s Raps… voller Wut, Leidenschaft, virtuos und cool. Hört bloß das fantastische „Sirens“ an. Geht HipHop besser? Dass Curry von Neo-Soul Gesang zu fließenden Raps wechseln konnte, wäre ja bloß schönes Handwerk. Aber TAI3oo hat eben nicht nur EINEN Über-Track: „Clout Cobain“, „Percz“ oder das gänzlich schwarze „The Black Balloon“, wo er als einzige Lösung, seinen getöteten Bruder zu rächen die Gewalt sieht. Dass diese Fantasien vie Musik auf eine Meta-Ebene gehoben sind, muss man erwähnen, oder..? TAI3oo fühlt sich an, als würde man eine ruhige Person betrachten, die kurz vor der Explosion steht. Jedes einzelne Element passt zusammen, es ist eines der konzisesten Alben des – Ende der 10er so spannenden – modernen HipHop Und D. Curry macht auch so weiter.

Earl Sweatshirt

Some Rap Songs

(Tan Cressida, 2018)

Ganz unten nenne ich noch ein paar Alben, die hier hin gepasst hätten. Aber hier exponiere ich neben Denzel Curry das Chicago’er Odd Future Kollektiv-Mitglied Thebe Kgositsile aka Earl Sweatshirt und dessen 25-Minuten Meisterwerk Some Rap Songs. OFWGKTA – das steht für Odd Future Wolf Gang Kill Them All – ein Kollektiv mit namhaften Mitgliedern wie Tyler, The Creator und Frank Ocean. Mit Leuten, die den HipHop in den 10ern und 20ern in die Zukunft geschoben haben. Earl’s Vater und kurz darauf sein Onkel waren gestorben – Ersterer ein wichtiger afro-amerikanischer Poet, Letzterer die afrikanische Musik-Legende Hugh Masekela. Aber Earl Sweatshirt machte sein eigenes Ding. Er steckte all seine Trauer, all seine Liebe und all sein Können in 15 Tracks, von denen keiner länger war, als zwei Minuten. Keine Sekunde wurde verschwendet und zugleich blieb nichts zu kurz. Some Rap Songs baut auf alten Soul- und Jazz-Samples auf, die bis zur Unkenntlichkeit verbogen und verfremdet werden, die in ein Bad aus Loops und Störgeräusche getaucht werden. Der Tod von Vater und Onkel sind nicht explizit Thema – das Album war schon zum Teil fertig, als die Beiden starben – aber bei „Playing Possum“ sampelt er eine Ansprache seiner Mutter zu seinen Ehren und vermischt diese mit einem Gedicht seines Vaters. Der Closer „Riot“ ist ein verfremdetes Stück Hugh Masekela’s, bei dem gegen Ende die Gitarren so verwackelt klingen wie eine alte Fotografie. Hier wird HipHop abstrahiert, das Album ist absolut nicht als Charts-Produkt gedacht, es ist eine dringliche Botschaft. Bei „Azucar“ beschreibt er, wie er mit seinen Depressionen umgeht – über einem sanften Soul-Sample, der auf die festgelegten 4 Sekunden gekürzt ist. Bei „Veins“ geht es darum, den Ruhm in allen guten und schlechten Aspekten zu akzeptieren und zugleich um die Art, wie er sich von der Familie enfremdet hat. Man sieht, Some Rap Songs ist zutiefst persönlich, aber – wie alle große Kunst – zugleich allgemeingültig. Es empfielt sich, die Lyrics im Netz zu suchen und mit zu lesen. Earl Sweatshirt kann lyrisch mit Kendrick Lamar mithalten. Und hier komprimiert er seine Aussagen sogar besser als der…

Sleep

The Sciences

(Third Man, 2018)

In der Einleitung habe ich auf die Vielfalt im Riesenreich „Metal“ hingewiesen… aber Innovation ist 2018 kaum zu finden. Da passt es, wenn das bemerkenswerteste Album des Jahres ein Genre bedient, das tief in den frühen 70ern wurzelt. Die Band Sleep gab es schon seit fast 30 Jahren, mit ihnen hatte ihr „Genre“ – Stoner Metal – eigentlich angefangen und diese Verbindung aus Psychedelic Rock und Blues kam ohne Black Sabbath-Doom-Einflüsse aus den frühen 70ern nicht aus. Aber es ist eben auch Fakt, dass Sleep diesen Stil auf Alben wie Holy Mountain (1992) und Dopesmoker (1999) sowohl definiert, als auch in extreme Richtungen geschoben hatten. Dopesmoker war eigentlich bloß EIN durchgezogener, tonnenschwerer Riff. Das war Drone-Doom (…entsprechend nur was für Spezialisten). Und dann kam 15 Jahre später The Sciences – und die Untiefen wurden neu ausgeleuchtet. Man mag The Sciences gerade aus diesem Grund weniger stark finden. Es ist kein einzelner monolithischer Riff, es sind (für Drone-Doom-Verhältnisse) „Songs“, die dieses Album in sechs Teile schneiden. Und der Titeltrack dauert gerade mal 3:04, ist allerdings eigentlich nur bedrohliches Feedback… Auch das folgende „Marijuanaut’s Theme“ dauert gerade mal 6 Minuten, aber Black Sabbath haben 1970 gerade im Kurzformat definitives geleistet. So IST The Sciences das Black-Sabbath Album eines Trios, das schon in allen möglichen Side-Projects aus diesem ach so limitierten Genre fast alles herausgeholt hatte, was herauszuholen war (Hör‘ Al Cisneros‘ Alben mit Om). Bei „Sonic Titan“ und „Antarcticans Thawed“ ließen sie sich fast eine Viertel Stunde Zeit, um einen Lavastrom aus Bass, Gitarre, Drums und Cisneros‘ kurzentschlossenen Vocals über den Hörer zu wälzen. Die Lyrics behandelten konsequent alles, was THC mit dem Konsumenten macht, The Sciences ist ein Kiffer-Album, das aber nicht wie Dopesmoker II klingt. Und auch wenn hier nichts revolutionär war, es ist mit enormer Macht hervorgebrachter Doom mit Drone-Anteilen. Durch die Melodik – selbst beim viertelstündigen „Antarcticans Thawed“ – war The Sciences sozusagen ein „abwechslungsreiches“ Erlebnis. So wurde das Album zu so etwas wie dem surprise hit des Jahres 2018.

Daughters

You Won’t Get What You Want

(Ipecac, 2018)

Muss interessante Musik eigentlich immer über die Schmerzgrenze gehen? Muss sie bluttriefend wütend oder depressiv und abgrundtief traurig oder zumindest sehr melancholisch sein? Natürlich nicht. Aber es kann helfen. Da ist z.B. die Band Daughters um den extremen und extrem grenzwertigen Texter/Sänger Alexis Marshall. Der hatte zu Beginn der 00er mit seinen Kollegen als As The Sun Sets Screamo/Grindcore gespielt, dann aber beschlossen, dass es vielleicht besser wäre, das Growlen und das Chaos in Bahnen zu lenken und mit neuer Band dieses und jenes Extrem auszuloten. Vor Allem auf der Bühne gebärdete er sich krass bis weit in die Geschmacklosigkeit. Onanieren, Erbrechen, Rumspucken, Fellatio… muss ja live eigentlich nicht sein. Natürlich völlig besoffen, auch der Alkoholismus wurde offen zur Schau gestellt. Aber der Typ hatte live große Ausstrahlung und war ein guter Texter (des Schreckens) und Sänger (Nick Cave-Style). UND… er hatte diese virtuose Band und die Songs. Und so kam nach einer vorübergehenden Trennung mit You Won’t Get What You Want ein tiefschwarzes musikalisches Meisterwerk zustande. Ein Album, das mit den letzten Brocken der Swans verglichen wird. Zu Unrecht. Denn Vergleiche braucht es nicht. Daughters sind noisiger, zugleich kontrollierter, ihr Lärm ist keine Katharsis und kein artifizieller Selbstzweck. Hier erfordern Texte und Inhalt zwingend Musik, die nach Qual klingt. Insofern ist You Won’t Get What You Want natürlich sehr schwere Kost. Tracks wie „Devil in the Wait“, mit Lyrics wie „That bastard had a head like a matchstick / Face like he was sucking concrete through a straw / Some faces not even a mother can love / Says the spit and spatter of broken glass from above…“ mag man womöglich nicht immer gerne hören. Und sie zeigen zugleich, dass Marshall was zu erzählen hatte. Auch wenn der „Flammable Man“ nur das „Gefühl“ erzeugt, ausgeliefert zu sein und eine entsetzliche Wirkung auf das Umfeld zu haben. Oder wenn er beim Closer „Guest House“ schreit „I have come from the distance / Where you can’t see / It is there, believe me / Now let me in / Let me in / Let me in...“, dann weiss man – der Typ flieht vor allem vor sich selbst. So selbst-referenziell, so schön. Dass dazu eine sehr tighte Band eine eigenständige Melange aus Industrial und Noise und kaltem Metall zusammengießt, macht das Album noch „einzigartiger“. DAS ist der richtige Begriff. Es gibt wenige Alben, die so klingen. So intensiv und kaputt und dabei „schön“ und bewusst. Seither (Stand ’24) haben Daughters nichts Neues mehr gemacht, Marshall begann eine Beziehung mit Kristin Hayter aka LINGUA IGNOTA, die diese 2021 mit einer Klage wegen körperlichem und seelischem Missbrauch beendete. Traurigerweise kann man sich das gut vorstellen. Das Album ist toll, es stellt die komplexe Zusammenarbeit einer Gruppe von Musikern dar. So kann ich es hören. Auch wenn die Vorwürfe gegen den Sänger einen hohen Faktor des Unwohlseins hinzufügen.

IDLES

Joy As An Act of Resistance

(Partisan, 2018)

…schon der Titel!! In Zeiten von Brexit, Trump, Putin, Klimawandel und Intoleranz ist Spaß ganz gewiss eine Form des Widerstandes. Zumal, wenn man ihn – wie die Bristoler IDLES – nicht mit geschlossenen Augen leistet. Dass im sog. „Post-Punk“ seit Anfang der 00er jedes Jahr kostbare Alben erscheinen – Alben, die diesen Begriff immer wieder mit neuer Bedeutung erfüllt haben – hat wohl auch mit den gesellschaftlichen Brüchen in der westlichen Welt vor und nach 09/11 zu tun. Sprich: Post-Punk war dringend notwendig geworden. Mag die Stilistik – der Sound – noch so sehr an die Pioniere aus den frühen 80ern erinnern. IDLES etwa kannten sicher Gang of Four, The Fall, Killing Joke. Und ihr zweites Album Joy As an Act of Resistance war so wichtig wie die frühen Alben der Post-Punk Pioniere und stand zugleich auf einer Stufe neben Feelin‘ Kinda Free von den Drones (2016) oder Protomartyr’s The Agent Intellect (2015). Dass Post-Punk eine für blinde Hipster langweilige Geschichte ist, ist in der postmodernen Popmusik zum Einen unvermeidlich und zum Zweiten diesen Bands offenbar egal. Die Musik von IDLES MUSS so sein, um ihre Inhalte zu tragen. Dass eine ältere Generation ähnlich klang, ist Leuten wie Joe Talbot, dem Sänger der IDLES, sicher bewusst. Man sagt: „…(IDLES) put the punk back into post-punk…“ und wer Tracks wie „Colossus“ oder „Danny Nedelko“ hörte, wusste, was gemeint war… insbesondere, wenn er die Meisterwerke des Punk kannte… und wenn er die nicht kannte, war das sogar noch besserer, weil diese Wucht dann keine Referenzen hatte und man noch überraschender weggeblasen wurde. IDLES waren natürlich offen left-wing – Joe Talbot bellt seine prominenten Texte auf diesem Album mit rauer Stimme heraus, die Gitarren propellern, Bass und Drums treiben jeden Song voran, als ob es kein Morgen gäbe. Man mag das vorherige Album Brutalism (2015) bevorzugen, weil sie da noch unkontrollierter los-stürmten. Aber auf Joy… haben IDLES alles unter Kontrolle… sogar den Kontrollverlust bei „Rottweiler“. Und die klare Pro-LGBT-Position passte in allen Belangen zur Band und zum Album, wenn Talbot bei „Samaritans“ sang “This is why you never see your father cry” und „I kissed a boy and I liked it“. DAS Post-Punk-Ereignis 2018.

Against All Logic

2012-2017

(Other People, 2018)

Eigentlich kann man die Frage stellen: Was ist an diesem Album so besonders, dass es (Be)Achtung verdient? Letztlich besteht die Musik auf 2012-2017 aus Deep House Beats, Soul-Samples und Aphex Twin Melodien. Alles bekannt. Alles irgendwo zu finden. Aber dieses Album – das tatsächlich aus Tracks besteht, die der chilenisch-stämmige New Yorker Nicolás Jaar im genannten Zeitraum aufgenommen hatte – verbindet all diese und ein paar weitere Elemente zu einem so eleganten, spannenden Ganzen, dass man nicht einmal „Compilation“ sagen will. Jaar war kein Unbekannter – er hatte Solo und mit seinem Kollegen Dave Harrington als Darkside schon ziemlich viel Anerkennung geerntet. (Man höre sein Solo-Album Space Is Only Noise von 2011). Aber 2012-2017 kam überraschend, sowohl, was die Qualität anging, als auch, was die Art der Veröffentlichung anging. Er verbarg seinen Namen hinter dem Against All Logic-Moniker, der Namen Jaar war nirgendwo auf dem Cover zu finden, und so ganz hatte auch seine bisherige Musik nicht auf das hier vorbereitet. Denn 2012-2017 ist eine liebevolle, enorm klug gemachte Hommage an Deep House. Eine perfekte Wiedergabe eines Stils, der sich in den 80ern in den Clubs in Chicago entwickelt hatte: 110-125 bpM, tiefe Bässe, sanfte, repetitive Rhythmen, Soul- oder Jazz-Samples. Natürlich war (und ist) auch Deep House keine autistische, unveränderliche Form der Clubmusik. Nicolás Jaar baute in seine Tracks abstrakte Beats, Sounds und Samples ein. Sprich – er machte sich das Genre zu eigen, gab der Musik einen eigenen Twist. Und dennoch überstrahlte sein Ego nicht die Musik. So entstand eine Art Idealform des Deep House, die voller Liebe zur Musik und zu ihren Absichten gemacht war. Und all Das setzte er unter eine untergründigen Spannung. Dass 2012-2017 als ALBUM so gut funktioniert – mit allen Tracks – ist bemerkenswert. Da ist das ziemlich abstrakte „Flash in the Pan“ mit zwerchfell-erschütterndem Bass neben dem catchy „Now U Got Me Hooked“ mit süßem Vocal-Sample völlig logisch. Da werden als Opener gleich drei Facetten des Deep House perfekt ausgeleuchtet und der 9-minütige Closer „Rave on You“ zeigt, dass Deep House weit mehr ist, als bloße Gebrauchs-Musik für den Club. Ein perfektes Album.

Sons of Kemet

Your Queen is a Reptile

(Impulse!, 2018)

Ach ja – das wunderbare Impulse! Label. Da hat John Coltrane in den 60ern seine Meisterwerke veröffentlicht. Und Pharoah Sanders und Alice Coltrane und Charles Mingus und und und. Dann war da eine Pause von 30 Jahren und dann bekam Jazz seit den 00ern wieder Bedeutung!! Und bei Impulse! veröffentlichte ein Saxophonist, der wieder Alben mit Wirkung und spirit erschuf . Der ’84 in London geborene und in Jamaika aufgewachsene Shabaka Hutchings aka King Shabaka hatte sich seit den frühen 00ern in der Jazz-Szene London’s einen Namen gemacht. Er war enorm produktiv, hatte verschiedene Projekte am laufen, war als Instrumentalist vielleicht nicht revolutionär – aber er machte Musik, die das klare und eindringliche Selbstbewusstsein der black community widerspiegelte. Nun – wer sich bei der Band Shabaka and the Ancestors King Shabaka nennt, hat kein Problem mit dem Selbstbewusstsein und einen Plan, in dem es um Historie geht. Und seine Band Sons of Kemet (Kemet = „schwarze Erde“) war ein weiteres Instrument, um mit lauter Stimme die Bedeutung schwarzer Kultur zu betonen. Zumal – die Besetzung war ungewöhnlich: Mit Seb Rochford und Tom Skinner hatte er zwei (weisse) Percussionisten und mit Theon Cross gab es statt Bass einen Tuba-Spieler!! Das hatte schon auf den beiden vorherigen Alben funktioniert und auf Your Queen is a Reptile gelangte das Quartett zur Meisterschaft. Man muss beachten, dass Hutchings den Begriff „Jazz“ für seine Musik ablehnt. „Zu angestaubt, zu einengend“ Da hatte er Recht. Denn wer diese wunderbare Ansammlung von Tracks zu Ehren namentlich genannter schwarzer Freiheitsheldinnen (nur Frauen..) beschreiben will, dem wird der Begriff Jazz nicht reichen. Da werden Dub, Afrobeat (= afrikanische Musik diverser Herkunft), jamaikanische Musik, aber auch Spoken Word und HipHop zu einer enorm tanzbaren Melange verquickt, die völlig logisch klingt. Als Beispiel mag „My Queen is Harriet Tubman“ dienen – ein rasender Rhythmus, eine dröhnende Tuba, die halb Bass, halb Begleitung des schlichten, volksmelodie-haften Saxophonlaufs gibt. Harriet Tubman war mit 13 aus der Sklaverei geflohen, hatte – mit Hilfe der Abolitionisten – 70 Leute aus der Sklaverei befreit und gerettet, war im amerikanischen Bürgerkrieg bei der Unions-Armee als Scout tätig und setzte sich nach dem Krieg für das Wahlrecht von (schwarzen) Frauen ein. Und der Song ist mit seinem Temperament und seinem Abwechslungsreichtum vielsagender, als es so mancher Text sein mag. Den Sons of Kemet war die Botschaft weit wichtiger, als die Technik. Wobei das Drum-Gewitter auf Your Queen is a Reptile schon auch Techniker beeindrucken dürfte. Genau wie die klugen Melodiebögen Hutchings und der unfassbar variable Einsatz der scheinbar doch so reduzierten Tuba. Ein erstaunliches Album. Ein revolutionäres Album.Beispiel die Sons of Kemet.

…to mention the honourable…

Und natürlich – auch 2018 gäbe es einige Alben, die ich aus Unkenntnis oder momentaner Verwirrung nicht hier beschreibe. Weil es nur 12 Künstler sein sollen… Weil ich das Album gerade nicht so gut finde wie… Weil mir seine Bedeutung gerade noch nicht klar ist… Es gibt zum Beispiel Twin Fantasy von Car Seat Headrest. Aber das hatte der schon 2011 auf Bandcamp veröffentlicht – also lies darüber im Hauptartikel 2011… Aber was ist mit SOPHIE und sein/ihrem fantastischen OIL AND EVERY PEARLS N‘ UN-INSIDES? Das Album ist sehr groß und hätte jedes Recht… Und wenn man die „kommerziellere“ Wahl treffen wollte, wäre Kali Uchi’s Isolation zu erwähnen. Oder im HipHop die Kanye West und Kid Cudi Kollaboration KIDS SEE GHOSTS. Auch nur echt in Versalien. Auch toll. Genau wie das Album vom Rapper JPEGMAFIA titels Veteran. Aber der wird in kommenden Jahren noch besser werden. Frank Ocean’s Endless wiederum ist un-erhältlich, gibt es nur als Stream bei YouTube… wtf. Die Neo-Psychedelik von MGMT aus Little Dark Age ist delikat. Und da gibt es in Süd-Korea den Künstler Mid-Air Thief 공중도둑, dessen Album 무너지기 (Crumbling) sehr schöner psychedelischer Folk ist, der aber in Europa quasi unavailable ist. Man kann es ebenfalls eigentlich nur streamen (immerhin). Ich würde eine LP oder CD bevorzugen. Auch suchenswert: Kathryn Joseph’s From When I Wake the Want Is. Und was ist mit Beach House und ihrem Album 7? Es gibt viele tolle Alben, die unbekannt sind, manche, die völlig obskur bleiben und etliche, die ich übersehe. Also: Die Auswahl hier mag sich ändern. Oder auch nicht.