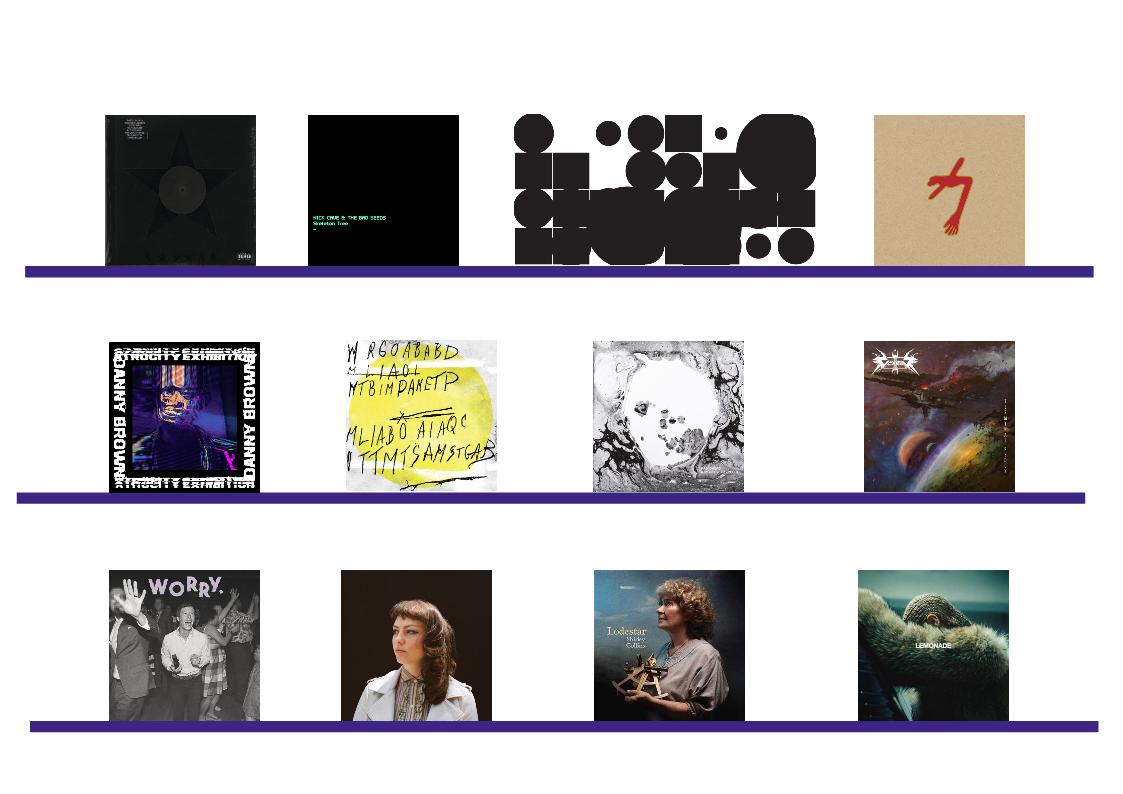

Mit dem Proll-Milliardär Donald Trump haben die Republikaner in den USA einen üblen Populisten und Macht- und Geldgeilen Demagogen zur Wahl gestellt – teils auch zum eigenen Entsetzen – aber die Demokratin Hillary Clinton ist nicht besonders sympathisch – und verliert die Wahl. Der Krieg in Syrien ist inzwischen ein reiner Stellvertreterkrieg – und die Menschen fliehen und fliehen aus ihrem Land und den Flüchtlingslagern, und wissen nicht wohin, weil in Europa – auch in Deutschland – die Angst vor Überfremdung umgeht und so die Rechten überall Zulauf finden. Das geschieht zugleich in England (die via „Brexit“ aus der EU austreten wollen…), Frankreich, den Balkan- Staaten, Polen, den Niederlanden oder der Türkei, wo Präsident Erdogan (ebenfalls demokratisch gewählt) die Demokratie außer Kraft setzt und zum Autokraten wird. Und die Umwelt? Spielt weiterhin verrück. Mit einem katastrophalen Hurricane über Haiti und der US Ostküste, mit Trockenheit und Hitze und Wetterextremen. Zwar scheinen das inzwischen einige Politiker zu bemerken, aber der Umweltgipfel in Marrakesch endet mit halbherzigen Absichtserklärungen und Dummkopf Trump castet in den USA einen Klimawandel-Leugner als Umweltminister. Ansonsten? Olympia in Rio ist ein Zerrbild der olympischen Idee, Auto-Konzerne wie VW betrügen Kunden und Klima-Politik zugleich und sind sich dann keiner Schuld bewusst…. Kurz nach dem Jahreswechsel stirbt mit David Bowie einer der ganz Grossen, ihm folgen Prince und Leonard Cohen (der immerhin mit 82…).Bob Dylan bekommt den Literatur Nobelpreis und ist Hochkultur… Und was ist neu in 2016?. Es gibt einige wirklich gute Alben von Altbekannten – Nick Cave, Swans und Radiohead etwa – und auch von ein paar nicht ganz so alten Bekannten – Angel Olsen, Vektor, Danny Brown. Toll ist Autechre’s Mammut-Release – nur als Download übrigens – manches im Post-Post-Punk, Techno, HipHop – und Neo-Soul von Beyonce und ihrer Schwester Solange Knowles reagiert auf Trump’schen Rassismus und Misogynie mit deutlicher Kritik und erhält so Klasse und Bedeutung. Vinyl erlebt einen andauernden Aufschwung, die CD wird immer unbeliebter. Manche populäre Musik wird gesellschaftskritisch, denn je schlechter und rechter die Politik, desto mehr achten einige Künstler auf ihre Aussagen. Aber viel kommerziell erfolgreicher Kram ist auch immer noch nur Tapete. Von besagter Tapete vermeide ich hier gerne den Post-Pubertären Justin Bieber, die sich immer weiter aufblähende Coldplay/Kings of Leon-“Rock“ Fraktion oder den peinlichen Hipster-Bart Passenger. Hört besser…

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-2016/pl.u-jV899JgtdNerA95

David Bowie

★ (Blackstar)

(Columbia, 2016)

Als David Bowie’s Album ★ (Blackstar) am 8. Januar 2016 (Bowie’s 69tem Geburtstag) erschien, war die Öffentlichkeit NICHT darüber informiert, dass er schon seit Monaten an Leberkrebs litt, dass sein Tod sicher war. Und als er dann nur zwei Tage nach Erscheinen des Albums starb, wurde aus ★ ein Grabstein, den Bowie sich in dieser Größe vielleicht nicht gewünscht hat. Ja – dass er vor dem Album mit „Lazarus“ eine Single mit wiederum sehr bezeichnendem Titel + passendem Kurzfilm veröffentlicht hatte, durfte man nachträglich als Hinweis auf den Tod deuten. Und wieder Ja, Bowie wird sich bei den Arbeiten zu ★ gewiss mit seinem Tod beschäftigt haben. War Musik bei ihm doch auch immer Abbild seines Lebens – auch wenn dieses Abbild dann immer stilisiert war. Aber es gibt bei diesem späten Meisterstück auch etliche Faktoren, die schlicht mit den Ideen und Entwicklungen Bowie’s in den letzten Jahre verbunden sind. Seine musikalische Beschäftigung mit Jazz war schon ’95 beim unterschätzten Album 1. Outside erkennbar gewesen. Danach hatte er die beste Phase seiner Karriere rekapituliert, nun arbeitete er mit der Band um den Saxophonisten Donny McCaslin zusammen – und holte damit erneut einen aktuellen Trend ins eigene Ästhetik-System. So wie er auch ’77 die damals spannende deutsche Elektronische Musik und Brian Eno in seine Musik aufgenommen hatte, um etwas originär Bowie-eskes zu erschaffen. Genau diese Adaption erfolgte auf ★ auf sehr befriedigende Weise. So befriedigend, dass man – unabhängig von seinem Tod – von einem seiner besten Alben sprechen kann. Und natürlich ist dieses Album finster und melancholisch. Aber zugleich scheint Bowie bei den Aufnahmen fast froh über die Gelegenheit gewesen zu sein, sich noch einmal zu inszinieren. Mit all seinem Können, all seinen Verzierungen und einem sehr endgültigen Ausbruch seiner Gefühle. Er hat nie so emotional geklungen. Ob beim Opener „Backstar“ oder beim wunderschönen Closer „I Can’t Give Everything Away“… dessen Titel einfach nicht stimmt. Und da ist natürlich „Lazarus“, einerseits aufdringlich in seiner Prophezeiung, andererseits einer von mindestens vier tollen Songs auf einem Album, das in seinen qualitativen Schwankungen auch wieder typisch Bowie ist. Ein positiver Faktor von ★ ist der Sound, der elektronische Texturen mit Glam-Gitarren und warmen Jazz-Vibes verbindet. Dazu Bowie’s Stimme, die ja beim Erwerb dieses Albums verklungen war (…was man da IMMER im Kopf hatte), die direkte, schmerzhafte Emotionalität, die selbst schwächere Tracks wie „Sue (Or in a Season of Crime)“ tragen konnte. Tatsächlich ist ★ tröstlich. Bowie hat sich keinen schweren Grabstein gesetzt, sondern einen dunkeln Stern hinterlassen. Ein Album, das ganz nebenbei auch noch durch ökonomische Kürze überzeugt. Unabhängig von ALLEM ein fantastisches Stück Populärmusik.

Nick Cave & the Bad Seeds

Skeleton Tree

(Bad Seed, 2016)

Und schon wieder Nick Cave und seine Bad Seeds. Der ist ein beständiger Lieferant hervorragender Alben, taucht in diesen Hauptartikeln immer wieder auf, Auch 2016 kam man nicht an seinem neuen Album Skeleton Tree vorbei. Auch weil der Poet der Düsternis in diesem Falle eine sehr reale Tragödie verarbeiten musste. In der Zeit der Aufnahme-Sessions stürzte sein 15-jähriger Sohn Arthur unter dem Einfluss von LSD von einer Klippe. Nun war Cave ein Mensch, der auch solche Tragödien durch und mit Kunst verarbeiten konnte, der schließlich auch selber eine harte Heroin-Karriere überlebt hatte. Seine Band ließ ihm Zeit, er hatte in Musik und Poesie ein Ventil – und er hatte die Texte schon, improvisierte nur noch einige neue Worte zu den fertigen Songs. Er war schon vorher bereit gewesen, mit Skeleton Tree dem auch schon tollen Push the Sky Away (siehe im Hauptartikel 2013) ein würdiges Album folgen zu lassen. Mit Warren Ellis hatte er eine kongenialen Mitstreiter, die Beiden hatten – schon vor der Tragödie – beschlossen, ein reduziertes Album zu machen, das schon an sich düster genug werden sollte. Zu den letzten Sessions holte Cave den Regisseur Andrew Domink, der die Band filmen sollte und der dazu Cave’s Gedanken und Ideen nach dem Tod seines Sohnes aufnahm… womit Cave klug alle aufdringlichen Interview Fragen umging. Dass Skeleton Tree so düster ist wie das sehr passende reduzierte Cover, war also keine Attitüde. Cave veränderte seine Lyrics nach dem Tod des Sohnes noch insofern, als er sie ihrer sonst erzählerischen Inhalte beraubte – hier eher allegorisch als narrativ schrieb – was er in besagter Dolumentation One More Time with Feeling damit erklärte, dass er den Glauben an diese Geschichten verloren habe. Und so hört man einen Nick Cave, der über Synthesizer und Orgel-Drones zu getragenen Rhythmen mehr rezitiert als singt: „You believe in God/but you get no special dispensation/for this belief now“ („Jesus Alone“). Dass er auch mit dieser experimentellen, weniger song-basierten Musik überzeugte, liegt an den atmosphärischen Arrangements und an Cave’s tiefempfundenen Worten. Er war auch ohne „Stories“ ein wortmächtiger Poet. Und Cave hatte im Angesicht von Katatstrophen immer funktioniert… dass er das bei Skeleton Tree auch tat, sollte nicht überraschen – dieser Künstler ist eben so.

Autechre

elseq 1-5

(Warp, Only Download, 2016)

Jaja, diese Sache mit überdimensionierten „Werken“… Irgendwann in den 2000ern nimmt die Anzahl stundenlanger Alben stark zu. Zuerst war da die CD, deren Spieldauer die sympathischen ca. 40 Minuten einer LP um eine halbe Stunde überschritt. Dann kam irgendwann die Möglichkeit, Musik ins Netz zu stellen und zu streamen… und dabei jedes Zeitlimit ausser Acht zu lassen. Dass längere Dauer keine Verbesserung von Qualität bdeutet, dürfte jedem klar sein. Aber nun gab es die Möglichkeit, Musik – die das brauchte – im Breitwand-Format zu präsentieren. Sinn macht das nur, wenn die Künstler auch etwas zu sagen hatten, das diesen Rahmen füllen kann. Da sind z.B. die Swans, die schon immer ihren Noise in auch zeitliche (..siehe weiter unten…) Extreme führten. Nun – die Musik des Elektronik-Duo’s Sean Booth und Rob Brown aka Autechre war schon zur Zeit ihrer Gründung (1987!!) für die Unendlichkeit wie gemacht. Ihre Abstraktion von Beats und Sounds konnte man sich – wie ein Fraktal – als immer weiter verzweigt vorstellen. Da war es passend, dass Autechre ihr 2016er Werk elseq 1-5 (steht für „Edited/Extended Live Sequences“) mit geschlagenen vier Stunden und acht Minuten Dauer als reinen Download – also nicht in physischer Form – auf der Warp-Website anboten. Die Tour de Force auf fünf CD’s oder zehn LP’s wäre möglich gewesen, aber 2016 war das wohl nicht zeitgemäß. Freundlich immerhin, dass die Beiden elseq in fünf Teile aufteilten. Das mag eine Verbeugung vor der eigenen Vergangenheit im LP/CD-Format gewesen sein, denn dieses Werk sollte man in Einzeldosen konsumieren. So beginnt elseq 1 mit unglaublich harten, desorientierenden 11 1/2 Minuten bei „feed1“. Kontrolliertes Chaos, das seltsamerweise dennoch organisch und auf ausserirdisch-insektoide Art melodisch ist. Da ist „13×0 step“ – ein klassischer IDM Tune, der zerhackt und zerkaut wurde und dann von Autechre’s Max/MSP Machine neu konstruiert wurde. elseq 2 ist noch schwerere Kost – so abstrakt klangen die Beiden nie zuvor: „elyc6 0nset“ pulsiert mit hochfrequenz-Schreien, ohne echte „Melodie“, die eine Richtung vorgeben mag. Eine solche hat „chimer 1-5-1“ immerhin… irgendwo. Aber man kann sich ja in den 56 Minuten von elseq 3 erholen: Zwei 20+ minütige Tracks und ein Zwischenspiel. Hier ist „mesh cinereaL“ das Highlight, womöglich einer der besten Tracks von Autechre – eine konstant gemorphterte langsame Melodie, ständig durch einen Vocoder gejagt, eine süchtige, obsessive Atmosphäre, die dazu führt, dass man auch nach 24 Minuten und LAUTEM climax mehr will. elseq 4 ist vermutlich der zugänglichste Teil dieser Installation – im Sinne von „das ist man von Autechre gewohnt…“. Das beginnt mit „acdwn2“, mit crunchy Bass und hin- und her-springender Melodie, die dann im Äther verschwindet, während ein seltsam organischer Bass das Kommando übernimmt. Dann mit den schwebenden Synth-Sounds von „foldfree casual“ weiterzumachen, ist perfekt. Man will sich fast erholen, aber dann wird die Melodik zerkratzt, dann mischen sich Störgeräusche ein, dann ballert Rhythmus rein, aber die Melodie bleibt immer im Kopf. Klug, dass der Titel dieses Tracks ein lesbarer, non-abstrakter ist. Auch schön – „latentcall“ mit enorm fremdartigem Anfang, in einen schönen, ausserirdischen Chor mündend. Dieser Teil der elseq–installments ist innovativ und zugleich tatsächlich accessible. Und mit Logik endet es bei elseq 5: Der Teil des Installments, den man „Ambient“ nennen könnt… Autechre-Style. Da mag ich als Beispiel bei „spTh“ den tollen Bass Synth lieben der von einem resonanten Feedback überlagert wird und Bilder im Kopf erschafft, wie sie nur wirklich kluge elektronische Musik erschaffen kann. Und die elf Minuten des Closers „oneum“ verlangen dann nach einem erneuten Hören… Besser: Einer neuen „Untersuchung“ dieses Werkes. Autechre haben mit elseq 1-5 nicht bloß ihr eigenes Feld erforscht und erweitert. Sie haben die elektronische Musik wieder unter Spannung gesetzt. Ich weiss nicht, ob auf diesen fünf wirklich zusammengehörigen Alben alles NEU ist. Aber diese Sound-Installation hat so viele klug ausgedachte Details, die in neue Zusammenhänge gesetzt wurden, dass es tatsächlich unabdingbar ist, dieses Mammutwerk nochmal zu hören. Und nochmal… und nochmal…

Swans

The Glowing Man

(Young Gods, 2016)

Ich habe wirklich gezögert… schon wieder die Swans UND noch ein Mammut-Werk. Das dritte Swans-Album in einer Reihe in den Hauptartikeln der jeweiligen Jahre: 2012 (The Seer), 2014 (To Be Kind) und 2016 The Glowing Man. Wieder eine 3-fach LP, wieder mit drei Tracks von 20+ Minuten Dauer. Aber – die 10er sind wie gesagt offenbar die Zeit der Mammutwerke – siehe Autechre hier oben. Die Alben-Trilogie der Swans war laut Michael Gira als komplettes Werk gedacht. UND The Glowing Man ist unabhängig von seiner Länge ein beeindruckendes Teil. Man mag die Grundsätze der Musik der Swans kennen – man mag es aufgebähten Nihilismus nennen, oder eben kathartische Musik² – und wieder hat diese Band neue Aspekte beim Sturz in den Abgrund gefunden. Man kann es so sagen: The Glowing Man fasst zusammen, was The Seer, To Be Kind und meinetwegen auch der erste Atemzug der neuen Swans (My Father Will Guide Me Up a Rope in the Sky von 2010) hervorgebracht haben. Der inzwischen 62-jährige Michael Gira hatte wohl auch bei Geistesverwandten wie Godspeed You! Black Emperor zugehört. Er hatte seine Ideen mit aller Konsequenz ausgewalzt – und damit eine Eigenschaft der bedeutenden Swans-Alben wiederholt. Man kann Gira gerade hier vorwerfen, dass er ein bisschen ZU gravitätisch daherkommt. Schon seit 2014 ist die Versuchung groß, ihm Arroganz und Selbstzufriedenheit zu attestieren – Die Swans galten inzwischen als unangreifbare Elder Statesmen des anspruchsvollen Noise. Aber man bekommt eben doch wieder dynamische Brocken wie „The Glowing Man“ am Ende des Albums, wieder wird eine Stimmung erzeugt, die apokalyptisch und wunderschön ist. Da behält das ganze „Werk“ trotz zwei Stunden Spielzeit eine Dynamik, die einfach besticht. „The World Looks Red/The World Looks“ wird sogar auf gravitätische Art „funky“ und bei „When Will I Return?“ kann man auch wieder echte Angst bekommen. Und dass Gira für „The World Looks Red“ die Lyrics eines 30 Jahre alten Sonic Youth Tracks verwendet (die er damals geschrieben hatte) mag man als altersmilde Respektbekundung lesen. Auf jeden Fall ist The Glowing Man wieder ein tolles Album der Swans.

Danny Brown

Atrocity Exhibition

(Warp, 2016)

Die 10er Jahre werden hiphop-mäßig scheinbar bestimmt von dem EINEN Künstler: Von Kendrick Lamar. Aber wer neben seine beiden Über-Werke good kid, m.A.A.d city (2012) und To Pimp a Butterfly (2015) blickt, dem fallen andere – gott sei Dank ANDERE – Künstler auf wie Run the Jewels, Death Grips, Lil‘ Ugly Mane, Mach-Hommy, Aesop Rock, clipping… und Danny Brown. Der hat 2016 mit Atrocity Exhibition ein dem Output des Kollegen Lamar absolut gleichwertiges Album gemacht. Und auch der hatte zuvor schon mit XXX einen Klassiker des HipHop geliefert (lies darüber im Hauptartikel 2011…). Seither sind fünf Jahre vergangen, Brown hatte zwischendurch mit Old ein gutes, aber nicht gänzlich überzeugendes Album gemacht – und jetzt bekam, wer wollte, die perfekte Verbindung von Post Punk, abstraktem Hardcore HipHop, Industrial Noise und Brown’s oft bewusst überzogener Cartoon-Stimme. All das in einem Füllhorn voller Ideen, Verrücktheiten, überbelichtetem Wahnwitz und tiefer Düsternis. Atrocity Exhibition zitiert im Titel den legendären Song der Post Punk Ikone Joy Division, der wiederum den Roman vom britischen Meister der Dystopien und der surrelaen Literatur J.G. Ballard zitiert. Aber was sich womöglich wie schwere Kost liest, ist enorm unterhaltsam, ist – mit einem kleinen bisschen Toleranz – wirklich spannend, sogar „schön“. Natürlich – beim ersten Track „Downward Spiral“ rezitiert Brown einen Albtraum… mit den irgendwie doch auch albernen Worten „paranoid and I think I’m seein‘ ghost-es, oh shit“ . Ja – es geht um Drogen und Einsamkeit und der Track ist mehr Post-Punk als HipHop. Danach reimt er sich sehr virtuos und fast „normal“ durch „Tell Me What I Don’t Know“. Beim Kumpel-Track „Really Doe“ bekommen wir tollen Hip Hop – Brown’s Cartoon-Gebell, dazu Kendrick Lamar in virtuos, Earl Sweatshirt und Ab-Soul. Lamar hatte Brown geholfen den Track fertigzustellen, der hatte seine drei Lieblings-Kollegen um Beiträge gebeten. Und das Tolle ist… auch dieser Feature-Track ist eindeutig Danny Brown. Oder das großartig getextete, gerappte „Ain’t It Funny“… Danny Brown’s Cartoon-Stimme mag manchmal nerven, aber er ist virtuos, seine Worte sind einfallsreich und klug, seine Bilder bunt: „I can sell honey to a bee/the fall time make trees take back they leaves…“ Und so kann man bei jedem der 15 Tracks irgend etwas spannendes finden, die Produktion und die Instrumentals allein sind schon das ganze Album wert. Dazu diese Texte (die man im Netz suchen sollte…). Kurz: Atrocity Exhibition ist das beste, was man 2016 an HipHop bekam… und das in Konkurrenz zu einigen ebenfalls tollen Alben.

Radiohead

A Moon Shaped Pool

(XL, 2016)

Und schon wieder: Eine Band, die -wie die Swans oder Nick Cave mit seinen Bad Seeds – hier immer wieder unter den zwölf wichtigsten Alben des Jahres vertreten ist. Ihr erster masterstroke The Bends lag 21 Jahre zurück. OK Computer und Kid A waren Wendepunkte in der Entwicklung der Rockmusik. So wie das 2007er Album In Rainbows. Und neun Jahre später kam es mit A Moon Shaped Pool zur endgültigen Pink-Floydisierung von Radiohead. Auf dem Vorgänger The King of Limbs (2011) waren sie ein bisschen zum Fürchten gewesen, jetzt schienen die Musiker um Thom Yorke und Johnny Greenwood Wärme und Menschlichkeit (wieder)entdeckt zu haben. Songs, schön wie Wolken, majestätische Melodien, die man von Radiohead seit „How to Dissapear Completely“ kannte, kreisten um Orchester-Arrangements, ausgeführt von Mitgliedern des London Contemporary Orchestra. Schön, wie „Daydreaming“ auf’s unmodernste monumental wurde. Dass A Moon Shaped Pool auf analogen 8- und 16-Track Recordern aufgenommen wurde, war nach all der Forschung in elektronischen Gefilde alt und neu zugleich. Dass die aus den 90ern übrig gebliebenen Fan Favorites „Burn the Witch“ und „True Love Waits“ an den Anfang bzw. ans Ende des Albums gestellt wurden, mag noch als letzter Strich auf’s Retro-Radiohead Bild gemalt werden. Aber natürlich waren Radiohead keine Retro-Band, ihre Nutzung von Loops, die Bearbeitung des Materials mit Synthesizern und elektronischen Percussion war schlicht nur EINE der Möglichkeiten, die diese Band hatte. Dass die Texte um Liebe, Verlust, Bedauern kreisten, war kein Wunder: Yorke hatte 2015 seine Frau verlassen, sie starb kurz nach Veröffentlichung des Albums an Krebs, und Greenwood’s Vater verstarb während der Aufnahmen zu „Burn the Witch“… die Musiker hatten keinen Grund zum Jubeln. Dass dabei so viel Schönheit herauskam, kann bei dieser Band dennoch nicht verwundern. A Moon Shaped Pool wurde Radiohead’s nächstes „schönstes“ Album.

Angel Olsen

MY WOMAN

(JagJaguwar, 2016)

Die Amerikanerin Angel Olsen gehört der wunderbaren Generation junger Musikerinnen an, die in den Jahren seit der Jahrtausendwende die alte Tradition der Singer/Songwriterinnen erweitert und erneuert haben. Sie hatte schon mit ihrem vorherigen Album Burn Your Fire for No Witness ein beeindruckendes Zeugnis ihrer Songwriter-Kunst abgelegt. Als sie 2007 nach Chicago kam, hatte sie sich sofort einen Namen gemacht. Will Oldham war so beeindruckt von ihr, daß er sie für seine Tour engagierte. Das oben genannte (schon zweite…) Album war nah am Folk gebaut, jetzt ging sie einige Schritte weiter. Da waren Einflüsse von Fleetwood Mac über Grunge und Glam bis Synth-Pop. Und was zu einem Sammelsurium werden könnte, hielt sie mit ihrer Stimme und ihren Songs zusammen. Man muss MY WOMAN als klares Statement zur Position der Frauen in einer Welt am Ende der Patriarchates interpretieren. Und dieses Statement kam mit Kraft, mit Wut, selbstbewusst, ohne jede Larmoyanz. Ihre Texte schöpften eindeutig aus persönlichen Erfahrungen, aber – wie bei allen großen Alben – sie haben eine gewisse Allgemeingültigkeit. Ihre Stimme ist resolut, manchmal sanft, sie hatte offenbar erkannt, was sie wollte, und sie wusste, was sie dafür in Kauf nehmen würde. Dass ihr Coming-Out erst 2022 erfolgte, hat mit ihren konservativen, aber liebevollen Adoptiveltern zu tun gehabt. Dass sie sich in ihre Gefühlswelt nicht hereinreden lassen würde, ist ein immer wieder auftauchendes Thema auf MY WOMAN. Angel Olsen hatte das Album bewusst als LP zweigeteilt, Seite 1 ist laut, poppig, manchmal melodramatisch, hier ist der Hit „Shut Up Kiss Me“, ein Song, der fast Grunge ist, der Liebe einfordert. Seite 2 ist ruhig, dafür klingt Olsen offener und verletzlicher. Zentraler Track ist hier das fast acht-minütige „Sister“, das sich aufbaut um am Ende zu explodieren – in dem sie singt „I want to follow my heart down the wild road“. Es gibt immer wieder schöne ruhige Momente aber Olsen’s Stimme bleibt immer im Vordergrund. Und in ihren vielfarbig schlimmernden Songs war genau Das richtig. MY WOMAN ist enorm abwechslungreich, stylish… es ist das beste, persönlichste und klügste Singer/Songwriter Album des Jahres.

Shirley Collins

Lodestar

(Domino, 2016)

…andererseits… was könnte persönlicher sein, als das erste Album der britischen Folk-Sängerin Shirley Collins seit 38 (!!!) Jahren? Diese Pionierin der britischen Folkmusik (lies im Hauptartikel 1964 über Folk Routes, New Routes…) hatte, nachdem sie von ihrem Mann, dem Folkmusiker Ashley Hutchings, verlassen worden war, in den 70ern ihre Stimme verloren. Aber 2014 hatten Musiker um den Folk Apokalyptiker David Tibet (Current 93) sie wieder dazu bewegen können, live aufzutreten. Sie war nun über 80 – und nahm mit Lodestar endlich wieder ein ganzes Album auf. Nach eigener Wahrnehmung mit unsicherer Stimme, aber mit viel Freude. Nun – mit 81 Jahren KLINGT man eben älter (siehe auch Leonard Cohen), aber die Songs, die hier ausgesucht wurden, konnten eine „alte“ Stimme nicht nur vertragen… sie sind teils wie dafür gemacht. Und Shirley Collins‘ Stimme hatte immer den Reiz des „Natürlichen“ – war immer unverstellt. Sie war freilich auch technisch versiert, aber ihr Gesang auf Alben wie dem ’71er Folk Klassiker No Roses (mit der Albion County Band) war vor Allem voller Emphase, keine Hochleistungs-Oktaven-Kletterei. Ihre Emphase hat das britische Understatement, ist mitgedacht und nicht herausgebrüllt. Das bekam man auch hier – incl. einer Weisheit, die fast zärtlich wirkte. Dazu gab es einen Sound, der in den Sechzigern so nicht entstanden wäre. Dass hier mit Ossian Brown einer mitspielte, der mal bei den abgründigen SM Synthesizer Meistern Coil mitgemacht hat (…der dunklen Version von Soft Cell), mag eine Rolle spielen. Der wollte die Song-Vorlagen, die so alt waren wie England, weit näher an den Originalen haben, als das 1965 üblich war. Mit Lodestar wollten Paganisten den Geist der britischen Folkmusik beschwören – und dazu passte die uralte Stimme einer ihrer größten Interpretinnen perfekt. Dass Songs wie die blutige Mordgeschichte um den betrogenen Maurer „Cruel Lincoln“ melodisch schön, wunderbar erzählt und nicht weniger grausam sind, als so manche Geschichte, die Coil in ihren Songs zu erzählen wussten, mag die Faszination der beteiligten Musiker erklären. Und Collins konnte und wollte Songs neu interpretieren, deren Geschichte sie in den Liner Notes genüsslich beschrieb. Dass Tracks wie „Pretty Polly“ oder „Death and the Lady“ seltsam fremd klingen, liegt an ihrem Alter. Und nicht nur das mach Lodestar zur exzellenten Ausnahme-Erscheinung…

Jeff Rosenstock

WORRY.

(SideOneDummy, 2016)

…und nach all dem Tod nun… POP!! So, wie der Titel des Albums WORRY. von Jeff Rosenstock in Versalien… Ich könnte auch den Pop von Car Seat Headrest loben, dessen Teens of Denial wird/ist aber vor 5/in 2 Jahren übertroffen vom Meisterwerk Twin Fantasy (mehr dazu im Artikel Das Wichtigste aus 2011…). Jeff Rosenstock ist ein Musiker aus Long Island/NY, einer dieser self made Künstler, dem die Menchanismen der Musikindustrie so komplett auf den Geist gehen, wie das bei vielen Leuten insbesondere seiner Generation der Fall ist. Seine vorherige Ska-Punk Band hieß nicht umsonst Bomb the Music Industry! Er gründete DIY das spendenbasierte Label Quote Unquote Records (…tat sich aber auch mit dem von Freunden geführten SideOneDummy Label zusammen um seine Alben zu verkaufen…) und hatte schon auf dem Vorgänger We Cool? beachtlichen Power Pop/Punk geliefert. Für WORRY. aber zündete er eine neue Stufe. Wer Namen wie The Clash, Beach Boys und Neutral Milk Hotel als Einflüsse nennt, verhebt sich entweder – oder hat einen Plan. Rosenstock war politisch, kritisierte die gesponsorte Festival-Kultur, die Gentrifizierung von Brooklyn, die Zerstörung jeder Romantik via Medien: „These are the Amazon days / We are the binge-watching age / And we’ll be stuck in a screen until our phones fall asleep“… Er machte mit WORRY. ein anti-kapitalistisches Power Pop Album. Was ja schon ehrenhaft ist, durch diese Ansammlung infektiöser Songs aber zum „bedeutenden“ Album wird. Der erste Song „We Begged to Explode“ ist mit prominentem Piano zunächst noch untypisch. In nachdenklicher Stimmung, die dann in Mitsing-Lärm ausartet, wird zum längstne Track der LP, bei dem nach der Entwicklung des Lebens als Mitt-Dreißiger-Punk gefragt wird. Immer wieder kommen bei den Songs wundervoll seltsamen chord-changes vor, der „Festival Song“ war eine der beiden Singles, das Thema habe ich oben erwähnt, Wieder wird man zum Mit-Gröhlen gezwungen… es ist eben ein Festival-Song, der im Ohr bleiben soll. Und immer ist da neben aller Ohrwurm-Qualität auch Reflektion im Spiel: Bei „Staring Out the Window At Your Old Apartment“ geht es wieder um die Veränderungen des Älterwerdens, um das, was übrig bleibt. Rosenstock war Mitte Dreißig, war Musiker – wie sein Leben weiter gehen würde, war irgendwie das Grund-Thema von WORRY. Na ja – und was er erwartete, liest man im Titel. Immerhin bekommt man dadurch 17 perfekte Power-Pop Hymnen und ein feines Album, das auch thematisch Gültigkeit hat. Übrigens – das Cover-Foto zeigt den euphorisierten Jeff bei seiner Hochzeit 2015.

Vektor

Terminal Redux

(Earache, 2016)

Hier nun ein modernes Thrash Metal Meisterwerk. Metal IST ein konservatives Genre, die Varianten von gaaaaanz langsam bis 200 bpM sind ausgetestet, von zärtlich bis ultra-brutal, von intellektuell bis völlig asozial… alles seit den 00ern schon mal gehört. Aber immer noch finden irgendwo irgendwelche jungen Leute (meist Männer…) zusammen und entdecken, dass da doch noch eine weitere Variation möglich ist… im Falle der US-Band Vektor eine Variante des in den Mitt-80ern in den USA „erfundenen“ Thrash Metal. Des Metal, der viel Hardcore Punk mit viel Technik verband. Und – Heureka! – Sie klingen nicht wie Metallica, sondern NEU. Und mit Terminal Redux sogar schon zum vierten Mal. Nach der 2009er Granate Black Future (…sorry für das Klischee-Bild…) MUSS man Terminal Redux als nächstes bestes Metal Album loben. Natürlich wird der Kenner die erneute Verneigung vor den kanadischen Techno-Thrashern Voivod erkennen. Nicht nur im Logo der Band, auch in ihrer musikalischen DNA. Aber über’s Plagiat sind Vektor weit hinaus. Es stimmt, dass sie ihre Härte mit noch mehr Komplexität gepaart haben, aber das ist nicht schlecht – zumal sie nach wie vor eine Wucht entwickeln, die es in sich hat. Da sind David DiSanto’s high-pitched Schreie, die eher in eine Death Metal Kapelle passen würden. Da ist wieder das ungeheuer komplexe Drumming von Blake Anderson. Dass die Tracks diese kompositorische Komplexität vertragen, ohne zu verstiegen zu werden, ist eine Eigenschaft, die Vektor von Beginn an aus der Masse heraushob. Und die Fünf haben auch keine Angst vor ungewöhnlichen Mitteln: Beim neun-minütigen Gewitter des Openers „Charging the Void“ erklingt zwischendurch sogar eine Art Chor, beim Closer „Recharging the Void“ (Klar… ein Konzeptalbum…) gibt es opernhafte weibliche Vocals. Und dennoch bleiben Vektor Thrash. Thrash des 21. Jahrhunderts eben. Terminal Redux kann man gut mit Verweisen auf (im Metal) Bekanntes beschreiben: Als würden späte Death mit Voivod und Kreator in ihren besten Tagen ein Album einspielen. Man mag sich über die Länge der einzelnen Tracks beklagen, aber wenn man sich die Ideen anhört, die in den sieben-einhalb Minuten von „LCD (Liquid Crystal Disease)“ verbaut wurden, dann passt die Länge schon. Es gibt bei diesem definitiven Thrash-Album so viel zu entdecken, dass es immer kurzweilig bleibt. Wie gesagt – ein modernes Thrash Metal Meisterwerk.

The Drones

Feelin Kinda Free

(TFS, 2016)

Under Construction

Australien, dein Punk. Immer mit Blues vermischt, immer etwas anders, als Punk aus den USA oder dem United Kingdom. Immer gerne mal aus Australien exportiert und dann in Europa versumpft… oder – siehe Nick Cave – ausnahmsweise mal mit einer Karriere „gesegnet“ (?). Da waren Birthday Party, The Saints, die Beasts of Bourbon, Feedtime, The New Christs…. und da sind die 1997 entstandenen Drones (und demnächst ihre Nachfolger Tropical Fuck Storm…). Deren gesamter Output ist toll. Ihr 2016er Album Feelin Kinda Free – ihr Letztes – kann stellvertretend stehen für den noisigen Punk-Blues mit Tiefgang und Niveau, der sich in der DNA von Australiern scheinbar durchsetzt, wenn die Punk wollen. Wobei – The Drones sind auf ihrem siebten Album weit über schlichten Punk’n’Blues hinaus… waren sowieso nie „schlicht“. Da ist schon ihr Sänger/Texter/Songwriter Gareth Liddiard davor. Der ist ein liebevoller Zyniker und „Leftist“ vor dem Herren, dessen Bild vom Heimatland ist von Sprüngen durchzogen, die er genüsslich mit dem Finger nachfährt. Als erstes veröffentlichten The Drones die Single „Tamam Shud“ – eine Geschichte aus en 40ern über einen mysteriöse männliche Leiche, die voll bekleidet am Strand gefunden wurde, deren Identität bis 2021 nie geklärt wurde, und die einen Zettel mit den persischen Worten „Tamam Shud (= es ist vorbei) bei sich trug. Auf der Rückseite des Zettels war das kryptische Zeug geschrieben, das auf dem Cover von Feelin‘ Kinda Free zu sehen ist. Der Song ist eine zerrissene, von Noise, Gitarren und Liddiards boshafter Stimme durchsetze Abrechnung mit der Ignoranz seiner Landsleute. Vieles auf diesem Album ist dunkel-psychedelisch, diese Band klingt immer nach kontrolliertem Chaos und spielt – natürlich, wir haben 2016 – auch mit elektronischen Sound-Manipulationen. Die Alben der Drones waren immer vielschichtig. Wenn man die sprachgewaltigen Texte von Liddiard durch hatte, konnte man sich an den Songs, dann an deren Einzelteilen und Elementen abarbeiten. …und dann sagen, dass man Berge wie „Then They Came for Me“ bis zum Gipfel erklommen hatte. Ja – „To Think That I Once Loved You“ etwa klingt ein bisschen nach Nick Cave – wenn man unbedingt vergleichen will. Aber The Drones sind eine völlig eigene Geschichte mit einer ganz eigenen Ästhetik. Hört doch nur das dunkel- psychedelische „Sometimes“. Ein beeindruckendes Album.

Beyoncé

Lemonade

(Columbia, 2016)

Zuletzt wieder Musik, die in den 90ern hier keine Chance gehabt hätte. Ein Album, so geplant wie eine Militäraktion, so auf Style und den EINEN SUPERSTAR der Populärkultur konzentriert, dass man „Michael Jackson…“ denken will. Aber – der hätte aus seinem Phantasialand und seinem Medikamentenhimmel nie so klar Position bezogen, der hätte und hat nie ein so wichtiges Statement als Album abgegeben, wie Beyoncé Knowles, Ex Destiny’s Child, Model der eigenen Modelinie, Identifikationsfigur für ca. 90% aller junger schwarzer Frauen in den USA etc. pp. Diese Position nutzte sie nämlich schon seit ihrem letzten „Werk“ BEYONCÉ (2013) um gesellschafts-politische Aussagen in schillernden, perfekten Pop zu verpacken. Und wer will da was dagegen haben? Lemonade wurde nur noch mal perfekter, noch mal größer, noch mehr gehyped – und aus guten Gründen mit noch mehr consciuousness ausgestattet. Man konnte sogar lesen, dass Lemonade so etwas wie „Blowin‘ in the Wind“ für die 2010er Jahre wäre. Beyoncé Knowles hatte ein klares Thema – die Situation der schwarzen Frau in der US-Gesellschaft. Und damit deckte sie Themenbereiche ab, die tatsächlich dringend betrachtet werden mussten. Feminismus, Black Lives Matter, der Blick auf die Institution Ehe – insbesondere in der eigenen Community. Und sie hatte die Mittel und das Publikum, das sich ihre Songs anhören würde, das sich den begleitenden Film auch ansah, in dem sie zeigte was es bedeutete, eine schwarze Frau in Amerika zu sein. Dass sie dazu eigene Verletzungen nutzte, nachdem ihr Ehemann, Rap-Star und Stil-Ikone Jay-Z sie betrogen hatte… wen stört’s? Zumal sie damit ja sofort im ersten Track „Pray You Catch Me“ ‚rausrückt. Und Lemonade war in vieler Hinsicht ein Augenöffner. Sie probierte alle möglichen Dinge aus, sie hatte tolle Songs, sie hatte (sowieso) eine tolle Stimme und sagte nun wirklich wichtige und interessante Dinge. Auf einmal musste man diese Frau… nein…. diese MUSIK ernst nehmen. Jetzt musste jeder bemerken, dass R’n’B oder meinetwegen Radio-Pop ernst zu nehmen war. Dass das die Aufmerksamkeit der kompletten Indie-Community endlich wirklich auf Musiker/innen wie Janelle Monaé , Lauryn Hill, Erykah Badu etc. richtete, war ein wichtiger Effekt dieses Albums. Und dass Musiker wie Jack White (beim famosen „Don’t Hurt Yourself“), James Blake, The Weeknd oder Kendrick „ich-bin-immer-dabei-wenn-es wichtig-wird“ Lamar hier mitmachten, zeigte, dass spannende Musik „geplant“ sein konnte – aber dabei vielleicht auch Niveau und Aussage haben konnte. Songs wie „6 Inch“ mit The Weeknd sind einfach groß. Vielleicht ja auf die Art „groß“, wie Kanye West’s …Dark Twisted Fantasies… aber das ist eben auch groß. Zumal Beyoncé hier (…im Gegensatz zum Spinner West…) niveauvoll, sympathisch und fast nahbar ‚rüberkam. Nicht jeder Song ist gelungen. Die Cowboy-Anmutung von „Daddy Lessons“ passt nicht zu Beyoncé’s Lack. Aber „Freedom“ (mit Lamar) oder „All Night“ sind toller, glänzender, intelligenter…Art Pop Soul?? Und so wurde Lemonade durch seine Reichweite zu dem Album, das nicht zu Unrecht Bowie’s Grabstein ★ umkippen durfte.

To mention other honourables…

…and the not so honourable… denn eigentlich müsste unter den wichtigsten Alben des Jahres 2016 Frank Ocean’s Blonde beschrieben sein. Aber der Idiot lässt seine Musik inzwischen nur noch ab und zu in Mini-Auflagen veröffentlichen. Und so kann man auch dieses Album nur bei Youtube anhören. Ein Schwachsinn, der mich dazu veranlasst, es als „nicht wichtig“ genug für dieses Kapitel zu erachten. Toll (und available…) ist das HipHop-Comeback von A Tribe Called Quest We got it from Here… Thank You 4 Your Service …nach fast 20 Jahren. Oder der kaputte Noise HipHop von Death Grips auf Bottomless Pit – der ist aber leider ebenfalls nur als Stream zu finden. Da lobe ich lieber Leonard Cohen’s Abschiedswerk You Want it Darker auf Vinyl… aber ich wollte hier nicht ZU viele Todes-Alben hinstellen. Solange’s A Seat at the Table ist genauso gut wie Lemonade von ihrer Schwester Beyoncé. Nonagon Infinity von King Gizzard and the Wizard Lizard ist ein weiteres Meisterwerk dieser Band… eines von mindestens zehn in den Jahren zwischen 2013 und 2020. Und Vektor’s Terminal Redux hat mit dem komplexen Death Metal von Blood Incantation auf deren Starspawn oder mit Värähteliä von Oranssi Pazuzu starke Konkurrenz. Es gibt – zumal so zeitnah – viele andere mögliche Klassiker der populären Musik, die hier hin passen könnten…