Da sind diverse Gruppierungen, Kurden, Christen, „demokratische“ Kräfte – die wiederum von anderen Mächten mit Geld und Waffen unterstützt werden. Am meisten lohnt sich dieser Konflikt für Konzerne aus Russland, den USA, China – und Deutschland. Zeitgleich startet der „lupenreine Demokrat“ Wladimir Putin mit der Annektion der ukrainischen Krim und dem Befeuern der Konflikte in diesem Land sein Programm zur Neu-Errichtung der sowjetischen Herrlichkeit. Dabei wird jedwede Verletzung des Menschen- oder Völkerrechts vom Westen großzügig übersehen. Die NATO will nicht eingreifen, weil das ja wirtschaftliche Interessen gefährden könnte. Wieder ist Patriotismus die Möhre, die den Eseln vor die Nase gebunden wird. Überhaupt – Patriotismus: In ganz Europa sind nationalistische und rechtsradikale Parteien auf dem Vormarsch. In Deutschland blüht die AfD, in Polen und Ungarn stellen Nationalkonservative die Regierungen, in ganz Europa werden sie mächtig, in den USA sind es Ultra-Rechte, die alles blockieren, was nicht in ihr Programm passt und den ehemaligen Hoffnungsträger Obama zur „lame duck“ machen. Die Gesellschaften weltweit sind tief gespalten – und diese Spaltung geht immer tiefer und führt zu immer mehr Gewalt. Und die Natur? Es macht keinen Spaß, es zu wiederholen. Dürren, Stürme, Temperaturspitzen nach unten wie oben, und die Klimakonferenz in Lima endet mit einem Nichts an Entscheidungen, aber in Afrika bricht wieder Ebola aus. Gestorben sind u.a. Jack Bruce, Johnny Winter, Bobby Womack, Phil Everly. Und was tut sich musikalisch? Es gibt immer noch wenig wirklich Neues, „nur“ alte Ecken werden neu ausgeleuchtet – und inzwischen gilt das sogar für „elektronische Musik“. Es erscheinen natürlich immer noch tolle Alben, aber D’Angelo hat uns 14 Jahre warten lassen, die Swans gab es schon in den Achtzigern, und ihre Reinkarnation ist auch schon vier Jahre alt. Sturgill Simpson spielt Outlaw-Country metamodern, The War On Drugs paaren Springsteen mit Post-Punk und Elegie und Sun Kil Moon klingen so toll wie seit 2003. Neu ist vielleicht, wie bei FKA twigs oder Azealia Banks R&B, TripHop und Experiment erfolgreich zusammengehen. Für viele Menschen ist Musik nur noch ein Accessoir, nur wer wirklich zuhört, verachtet Ed Sheeran, weint bei Coldplay und hört lieber nicht die neu erstarkte deutsche Scheißmusik a la Clueso, Jan Delay oder Tote Hosen – und liebt stattdessen…

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-2014/pl.u-kv9lbVvF7K3BYRg

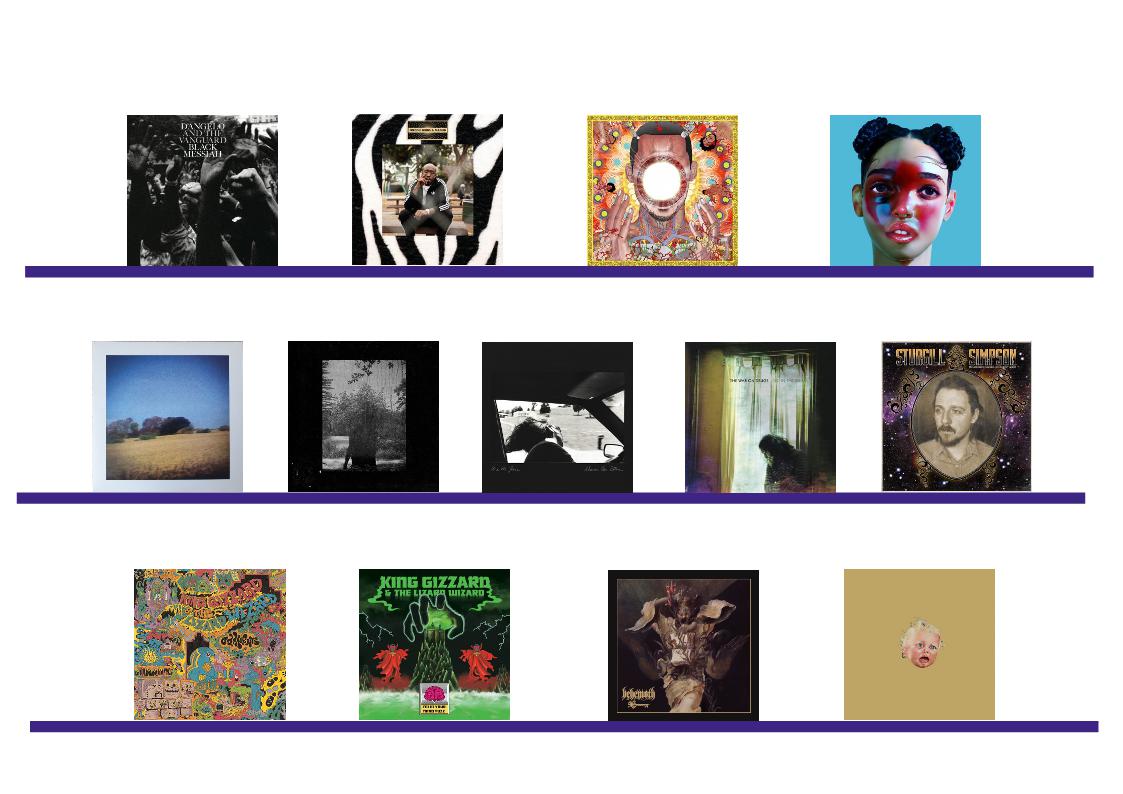

D’Angelo and the Vanguard

Black Messiah

(RCA, 2014)

Als dieses Album Ende 2014 erschien, war es eine faustdicke Überraschung. Michael Eugene Archer’s aka D’Angelo’s letztes Album lag geschlagene 14 Jahre zurück, man hatte gehört, dass er immer wieder mal im Studio verschwand – und dort versumpfte. Alkohol, Drogen, Unlust, absurd hohe Ansprüche an die Plattenfirma und an sich selber… es schien unwahrscheinlich, dass da jemals noch was kommen würde. Aber dann muss er sich zusammengerissen haben, arbeitete mit alten Kumpels wie ?uestlove (dr), Roy Hargrove (tr), Pino Palladino (b) etc zusammen, ging 2012 auf Tour und stellte so allmählich ein erstaunliches Album fertig. Eigentlich hätte Black Messiah 2015 veröffentlicht werden sollen – aber Skandale und Empörung um die virulente rassistische Polizeigewalt in den USA gegen Afro-Amerikaner (Ferguson, Staten Island…) und die Notwendigkeit, die „Black Lives Matter“ Bewegung zu unterstützen bewogen ihn, das Album früher als geplant zu veröffentlichen. Dass D’Angelo sich von Sly & the Family Stone und deren düsterem Meisterwerk There’s a Riot Going On beeinflusst sah, wird (dem der jenes Album kennt…) sofort deutlich. Dass er in den letzten 14 Jahren nicht durchweg geschlafen hatte, viel Zeit zum Durchdenken neuer Ideen und immer noch mit einem enormen Talent gesegnet war, wurde auch erkennbar. Black Messiah klingt mitunter betäubend dicht, jede Note und jeder Ton sitzt, die Songs scheinen vor unterdrückter Kraft bersten zu wollen – und tun genau Das nie. Für mich klang D’Angelo auf seinem 2000er Klassiker Voodoo wie die männliche Kombintion aus Prince und Erykah Badu (mit der er Szene, Musiker und den Neo-Soul-Throhn teilte), inzwischen hatte er noch einige weitere Einflüsse aufgesogen. Es ergäbe eine Liste, die man hier hin stellen könnte, aber damit täte man der letztlich entstandenen Originalität von Black Messiah keinen Gefallen. Im Herzen mag hier jeder Song Soul/R’n’B sein, aber D’Angelo ließ Tracks wie „1000 Deaths“ oder „Back to the Future (Part I)“ Zeit, in regelrechte Jams auslaufern, er klang wie ein weniger aufgebrachter Prince, ließ den Gesang aber hinter Background Vocals verschwinden. Man verliert ab und zu die Orientierung in der reichhaltigen Ausstattung dieser Songs, den Opener „Ain’t Tha Easy“ oder die Single „Sugah Daddy“ muss man 2-3 mal hören ehe man folgen kann, aber – wie so oft in solchen Fällen – dann ist man gefangen. Insbesondere Bass und Drums sind ein Erlebnis, geben jedem Track enorme Spannung. Dass hier (gesellschafts-) politische Themen verhandelt wurden, gibt Black Messiah eine zusätzliche Tiefe. Dass D’Angelo zwischen apokalyptischer Wut und der verzweifelten Suche nach Liebe pendelt, erhöht nur die Wucht dieses Albums. Es ist – unabbhängig von seiner Klasse – eines der wichtigsten Alben des Jahres 2014.

Freddie Gibbs & Madlib

Piñata

(Madlib Invazion, 2014)

2013 haben mich El-P und Killer Mike als Run the Jewels entzückt – dieses Jahr kommen sie mit Run the Jewels 2 daher, sind genauso gut, werden aber von Freddie Gibbs & Madlib knapp abgehängt, die mit ähnlich verteilten Rollen auch klugen, aufregenden HipHop machen. Madlib ist seit Jahren als Produzent und MC eine Bank. Er hat 2003 mit Shades of Blue: Madlib Invades Blue Note ein definitives Statement zum Jazz-Rap abgegeben, hat als Quasimoto oder mit Talib Kweli weitere großartige Alben gemacht – er hat Reputation galore. Sein Partner, der Rapper Freddie Gibbs, mag keine ganz so lange Diskografie haben, hat sich aber in den letzten Jahren als versatiler Gangsta Rapper einen Namen gemacht und mit Madlib in den letzten drei Jahren drei EP’s veröffentlicht, die einigen Staub aufgewirbelt haben. Sprich: Die Welt (…des HipHop…) hatte auf Piñata gewartet. Madlib schickte Gibbs CD’s mit Instrumentals, die Gibbs dann nach Belieben mit Stories über sein Leben in den armen Vierteln von Gary/Indiana veredelte. Ob die beiden einander mochten, weiss ich nicht, aber Madlib achtete offenslichtlich Gibbs‘ Fähigkeit, Rhymes und Geschichten organisch mit seinen Beats zu verschmelzen, verwies in Interviews darauf, dass er ihm Nichts beibringen oder erklären musste. Und laut Gibbs waren die Aufnahmen für ihn genauso einfach. Im Laufe von drei Jahren erzählte er vom Lauf seines Lebens, von seinen Erlebnissen, Niederlagen und Triumphen auf den Straßen von Gary. Piñata mag nicht besonders innovativ sein, die Arbeit mit Soul-Samples und dope Rhythmen ist nichts Neues, aber Gibbs hat einen eigenen Rhyme-Flow, Madlib’s Produktion und Bearbeitung der Tracks, die Ergänzung von Chorussen, Gastbeiträge von Leuten wie Scarface, Danny Brown, Raekwon, Earl Sweatshirt etc. – all das lässt Musik entstehen, in der man sich wie in einem sehr bequemen Sessel zurücklehnen will. Gibbs schilderte das Leben auf den Straßen von Gary ohne Sentimentalität, aber mit einer Portion Ironie, der jeder Grausamkeit die Spitze nahm. Die Single „Thuggin’“ oder ein Track wie „Deeper“ mit 50er Jahre Film-Streichern sind Perfektion in HipHop. Dass beide zusammen tatsächlich mit Bandana fünf Jahre später einen vergleichbar guten Nachfolger machten, bestätigt nur die Klasse von Piñata..

Flying Lotus

You’re Dead

(Warp, 2014)

Erstmal: Ein Album wie Flying Lotus‘ You’re Dead passt perfekt in diese postmoderne Zeit, in der automatisch aus Altem Neues entstehen muss. Steven Ellison selber – der Mann, der sich hinter dem Alias Flying Lotus verbirgt – ist als Großneffe von Free Jazz Ikone Alice Coltrane und Enkel der Songwriterin Marilyn McLeod (Hitschreiberin für u.a. Diana Ross) in History gebadet. Diese Herkunft hat er nie verschwiegen, seine Einflüsse waren und sind neben HipHop und all den „elekrtonischen“ Sounds seiner Generation auch im Jazz zu suchen – und auf diesem Album genau so wiederzufinden. Nach dem im 2008er Haptartikel gelobten Album Los Angeles, nach dessen Steigerung mit dem 2010er Album Cosmogramma (das nicht in den Hauptartikel kam, weil es von anderen Alben überflügelt wurde…) machte er mit You’re Dead den Future-Free-Fusion-Jazz, in dem die vorherigen Alben münden mussten. Er war inzwischen als Musiker etabliert, eine junge Generation von Jazzern stand ihm bei (Kamasi Washington, Deantoni Parks), auch Herbie Hancock machte mit – und Fusion-Jazz wurde hip…hop. Ellison hatte selber als Captain Murphy 2012 ein beachtliches HipHop-Album (Duality) gemacht. Hier gab es neben der Jazz-Abteilung auch namhafte Gäste wie Kendrick Lamar (bei „Never Catch Me“) oder Snoop Dogg („Dead Man’s Tetris“). Dass diese beiden Kunstformen in den kommenden Jahren einander befruchten würden, war abzusehen. Hier wurde die Betonung auf den Jazz und die Elektronik gelegt, Kendrick Lamar hatte die HipHop/Soul Seite auf dem 2012er Klassiker good kid, m.A.A.d city dargestellt, Kamasi Washington’s The Epic würde im kommenden Jahr auf’s Schönste die spirituelle Jazz-Seite ausleuchten. So gesehen ist You’re Dead dann wohl die Essenz all dieser Klassiker… weil es hier wunderbare, ausgeklügelte Tracks gibt, wie „Turtles“ (diese Bassline..!), „Moment of Hesitation“, „The Protest“ oder „Coronus“. Und den Lamar-Track „Never Catch Me“, der das Album alleine schon in die Ehrenloge des HipHop stellt. You’re Dead sprudelt über vor Ideen – etwas, das man AUCH als Schwäche ansehen mag, weil es dadurch unruhig wird. Aber den Fusion-Jazz-Vibe der 70er hat er so schön in diese Zeit gehoben, dass ich nicht umhin kann, ein zweites Mal ein Flying Lotus-Album zu den wichtigsten seiner Entstehungszeit zu zählen.

FKA twigs

LP 1

(Young Turks, 2014)

Wenn eine Musikerin sich in solchem Maße als Kunstfigur darstellt, wie Tahliah Debrett Barnett aka Twigs aka FKA twigs, dann kann sich das schnell abnutzen, kann das Image eine mögliche inhaltslose Leere oft nur kurz überstrahlen. Aber inzwischen hat sich erwiesen, dass FKA twigs ein Gesamt-Kunstwerk (ähnlich wie Björk übrigens) ist. Die Britin hatte als Tänzerin in Video’s von Ed Sheeran, Kylie Minogue oder Jessie J mitgewirkt, begann bald selber EP’s auf Bandcamp zu veröffentlichen, die immer mit dazugehörigen Videos gedacht waren – und man stellte fest, dass neben den optisch wunderbar trickreichen Clips auch die Musik immer beachtenswerter wurde, mindestens ebenbürtig oder sogar überlegen war. Natürlich sind FKA twig’s Einflüsse andere, als die der Hippie Kinder Björk oder Kate Bush, mit denen sie bald verglichen wird. Sie ist mit R’n’B aufgewachsen, hat TripHop eingeatmet, kennt die elektronischen Club-Sounds ihrer Generation und nutzt das, was sie kennt, um ihre eigene Persönlichkeit hinter schillernden Facetten zu verbergen. Dass sie sich in all ihren teilweise erschreckenden oder sogar unmenschlichen Verkleidungen einerseits bloßstellt, andererseits aber verbirgt, ist geplant und durchdacht, dass sie sich als Künstlerin wahrnimmt, bei der Musik nur EINE Facette ihrer Kunst ist, stellt sie in eine Traditions-Linie von Bowie bis Björk. Und dass ihr schlicht LP1 benanntes Album unter allen Beats, Sounds und Verzerrungen die hervorragende Songs nicht einmal verbirgt, konnten Ignoranten nur bewusst übersehen. Bei „Hours“ betreibt sie Vokal-Akrobatik über spinnenhafter Elektronik, in der man sich wie in einem Spiegelkabinett verirren kann. Bei „Pendulum“ zerhacken tickende Rhythmen eine herzzerreißende R’n’B-Ballade, die wieder mit spektakulärem Video daher kommt. „Video Girl“ ist selbsterklärend, „Give Up“ auf unheimliche Weise berückend, ich weiss nicht, ob man hier Alles innovativ nennen kann – oder muss – aber LP1 ist spannend, von Koryphäen wie Arca und Clams Casino abwechslungsreich und transparent produziert und vor Allem hochgradig persönlich – und das in einem Genre und mit Musik, der in meinen Ohren oft die Persönlichkeit abgeht, bei der ein komplettes Album oft sinnlos ist, weil die Künstlerin nur einen oder zwei spannende Tracks hat. FKA twigs‘ LP1 hat weit mehr…

Sun Kil Moon

Benji

(Caldo Verde, 2014)

Einst war Mark Kozelek der Kopf der Red House Painters. Ab 2002 hatte er mit seinem Projekt Sun Kil Moon eine neue Plattform geschaffen, auf der er den SlowCore seines vorherigen Projektes mit immer üppigee wuchernden Stream-of-Consciousness Texten verband. Er war schon ganz zu Anfang seiner Karriere vom Tod fasziniert, von dessen Unvermeidlichkeit und dem Weg dorthin. Schon der erste Track seines ersten RHP-Albums – „24“ – war eine Auseinandersetzung mit diesem Thema gewesen. Nun ging Kozelek auf die 50 zu, Freunde und Familie im Umfeld begannen zu sterben – und er war in dem Alter, das ihn dem Thema auf neue Weise nahe brachte. So wurde er vom tatsächlichen Tod seines Cousine zum Song „Carissa“ inspiriert. Das düstere „Pray for Newton“ behandelt School Shootings, die Morde an norwegischen Schülern und andere Massenmorde – und die seltsame Akzeptanz solcher Katastrophen in den USA. Die Kunst ist, wie Kozelek diese Geschichten fließen lässt, wie er mit trauriger Wut, mit einem gewissen Fatalismus Text und Song ohne Mühe ineinander fließen lässt. Wenn er bei „Jim Wise“ beschreibt, wie er mit seinem Vater dessen Freund besucht, der seine todkranke Frau erschossen hatte, dann aber durch eine Ladehemmung am Suizid scheiterte und nun auf das Todesurteil wartete – dann hat das sogar etwas tröstliches. Vielleicht ist gerade die Verweigerung des „normalen“ Songformates mit Chorus/Verse/Chorus ein Grund dafür. Benji ist ein dunkles Album von Einem, der die Dunkelheit bei aller Trauer auch betrachten will, sie vielleicht fürchtet, aber auch bewundert. Tatsächlich ist nicht alles düster – Der Titel bezieht sich auf einen Lieblingsfilm aus Kozelek’s Jugend. Die Geschichten um einen streuneneden Hund, der zwei Kinder rettet und dann von deren Familie aufgenommen wird. Aber bei dem Erinnerungs-Song „I Watched the Film The Song Remains the Same“ macht er klar… „But I’ve discovered I cannot shake melancholy / For 46 years now, I cannot break the spell / I’ll carry it throughout my life and probably carry it to Hell“. Diese Musik und diese Texte könnten zuviel werden, könnten eintönig werden. Kozelek’s Alben würden in den kommenden Jahren weniger ergreifend sein, auf Benji trieb er die Kunstform, die er in den vorherigen Alben entwickelt hatte, zur Spitze. Nur Phil Elverum würde 2017 mit seinem Album A Crow Looked at Me ähnlich asketische und ergreifende Musikmachen. Eine weitere, neue Facette der Singer/Songwriter-Kunst.

Grouper

Ruins

(Kranky, 2014)

Grouper – hinter dem Moniker verbirgt sich die enorm vielseitige US-Künstlerin Elizabeth Harris. Eine Frau, die in ihrer eine Dekade andauernden Karriere auf ca. 20 Alben unter verschiedenen aka’s einen Bogen von zerbrechlichem Folk über Ambient, Drone, Psychedelic bis zu noisigstem Shoegaze geschlagen hat. Und all diese Aspekte ihrer Kunst scheint sie gleichzeitig weiter entwickeln zu wollen. Ich habe schon ihr Album Dragging a Dead Deer Up a Hill im entsprechenden 2008er Hauptartikel geliebt. 2014 bietet sie mit Ruins eine andere Facette ihrer Kunst, die aber auch (wieder) originär Liz Harris/Grouper zeigt. War Dragging… gespenstischer Folk, so zeigt Harris sich hier als Ambient-Musikerin, die ihre Singer/Songwriter-Fähigkeiten einfach nicht unterdrücken mag. Für Ruins konzentrierte sie sich auf ihr Piano, benutzte aber auch Sounds aus der Umgebung, arbeitete mit Hall und Echo, vertonte Melancholie in ätherischer Schönheit. Man mag Ruins als „ethereal Dream Pop“ bezeichnen, auch wenn das Album so sparsam ist, dass es mit der Musik der Cocteau Twins etwa nicht vergleichbar ist. Der Opener „Made of Metal“ leitet mit tiefen Drums in einen zutiefts persönlichen Song-Reigen. Harris hatte das Album auf einem einfachen 4-Track Bandgerät in einem Haus in Portugal aufgenommen, in das sie sich nach zerbrochener Beziehung und stressigem Touren zurückgezogen hatte. Ihre Lyrics sind oft fast schmerzhaft persönlich, reichen vom sehnsüchtigen „I hear you calling and I wanna go/ Run straight into the valleys of your arms „ bei „Holding“ bis zum gebrochenen „Every time I see you/ I have to pretend I don’t „ bei „Clearing“. Aber Liz Harrris leidet nie nur, sie hat immer auch eine gewisse präzise Nüchternheit in ihrer Musik und in ihren Texten. Auf der Single „Call Across Rooms“ erkärt sie kühl „I have a present to give you/ When we finally figure it out“. Und genauso wirkt die Musik in ihrer Sparsamkeit völlig durchdacht. Im Interview erklärte sie, dass der Titel sich auf den Weg von ihrem Haus zum Strand bezog, der von Ruinen gesäumt war. Die Frau nutzt ihr komplettes Leben in aller Konsequenz für ihre Kunst. Und genauso ist der Closer „Made of Air“ ein 10 Jahre alter Ambient-Track, der das Album in schönster Logik beschließt. Ruins ist schlicht einweiteres kluges und schönes Album von Grouper.

Sharon Van Etten

Are We There

(Jagjaguwar, 2014)

Dass zerbrochene Beziehungen die Basis vieler fantastischer Singer/Songwriter Alben ist (und war), sieht man 2014 wieder bei der New Yorkerin Sharon Van Etten. Die Kunst, eine gescheiterte Liebe in Musik zu verwandeln, funktioniert schon seit Ewigkeiten – und vor Allem die weibliche Perspektive auf Beziehungen und ihre Katastrophen bringt seit denn Mitt-90ern wunderbare Musik hervor. Sharon Van Etten ist nur EINE aus einer jungen, stilistisch sehr breit aufgestellten „Generation“ von Frauen in der populären Musik, die ihre männlichen Kollegen locker überflügelt haben – Siehe Grouper, Cat Power, PJ Harvey, Joanna Newsom, Fiona Apple. Van Etten’s viertes Album bewegt sich im Umfeld von Folk und sphärischem Post Punk a la Cocteau Twins, ihre Stimme ist allerdings weit geerdeter, als die von Elizabeth Fraser, ihre Lyrics sind weit konkreter und offener. Sie hat sich seit den Tagen beim Ba Da Bing Label ständig weiterentwickelt, Ihre Inspirationen legt sie im Inner Sleeve unter der Überschrift „recommended listening“ wunderbar offen: Damien Jurado, Marissa Nadler, The Clean, Suicide, The War on Drugs (siehe hiernach…), deren Adam Granuciel sie hier begleitet und etliche andere Gute. Die Frau hat Geschmack… und sie hat einen Stil, der sie von ihren Vorbildern emazipiert. Und so hangelt man sich auf Are We There von einem tollen Song zum Nächsten: Schon das sehnsüchtige „Afraid of Nothing“ ist fast kitschig in seiner sehnsüchtigen Schönheit (und erinnert dadurch an The War On Drugs…). Großartig, wie sie beim Marsch von „Your Love Is Killing Me“ brennt. Sie in ihrer Verzweiflung mit PJ Harvey zu vergleichen, ist unfair. Sharon Van Etten ist weniger psychotisch, steht über den Emotionen… und ist traurig darüber. Die sardonische Anti-Hymne „Every Time The Sun Comes Up“ ist schlicht einer der besten bluesy folk songs der letzten Dekade. Are We There ist mitunter fast zu schmerzhaft. Aber diese Stimme, diese Texte, diese Songs – all das packt immer wieder… Es geht nicht besser.

The War on Drugs

Lost in the Dream

(Secretly Canadian, 2014)

…und nach Sharon Van Etten passt es, dass Adam Granduciel – Kopf und Songwriter von The War on Drugs und ihr Kollaborateur auf Are We There – in diesem Jahr mit seinem dritten Album Lost in the Dream auf dem gleichen Niveau abliefert. The War on Drugs hatten zu Beginn den ebenfalls tollen Songwriter-Kollegen Kurt Vile in ihren Reihen gehabt – auch ein Name, den Sharon Van Etten in ihren Credits nennt – aber Granduciel hatte schon mit dem zweiten Album als The War on Drugs seine eigene Ästhetik ausgebaut. Er ist so etwas wie der Indie-Widergänger von Bruce Springsteen… was auch wieder unfair ist, weil es ihn als Kopisten scheinen lässt. Das ist er mitnichten, er hat aber eben die Fähigkeit – kennt den Trick – wie man Songs so sehnsüchtig klingen lässt, dass es fast schmerzt. Dass eine Stimmung entsteht, bei der man meint, durch die Nacht zu fahren, vielleicht ziellos, vielleicht auf dem Weg zur Liebsten/zum Liebsten. Songs wie der fast neun-minütige Opener „Under the Pressure“ oder das folgende „Red Eyes“ entwickeln einen Zug, der sie enorm mitreissend macht. Dass diese Band darin eine solches Können entwickelt hatte, lag gewiss auch daran, dass sie seit dem Vorgänger Slave Ambient (2011) fast ohne Unterbrechung auf Tour gewesen waren. Da ist man eingespielt, da kann man auch bei langsamen Tracks wie „Suffering“ die Spannung hochhalten. Und natürlich ist Granduciel eben auch ein Songwriting-Talent. Bei „An Ocean Betweeen the Waves“ mag er ja einfach mal ein paar Floskeln über Liebe, Sehnsucht, Ziellosigkeit aneinander reihen… aber man weiss, um was es geht… nämlich um einfach Alles. Wie könnte es auch anders sein, wenn dieser Song langsam immer mehr Fahrt aufnimmt, der Sound anschwillt, die Gitarren in die Unendlichkeit laufen. Tja – das ist natürlich kitschig. Aber diese Dringlichkeit, dieser Sound einer Band, die natürlich (wie die E-Street Band) auch einen Saxophonisten hat, ist in dieser Generation schon ein Alleinstellungsmerkmal, dem mit solchen Songs noch die Krone aufgesetzt wird. Dass Granduciel nach der ewigen Tour nach Hause kam, sein altes Leben vergeblich wieder aufzunehmen versuchte, seine Freundin ihn verließ… All das fließt bei Lost in the Dream in Musik und Lyrics ein. Textlich nicht so brutal ehrlich, wie bei Sharon Van Etten, dafür musikalisch so eindeutig, als stünde es geschrieben. Und das ist eben auch eine große Kunst, zumal wenn es so gelingt wie hier.

Sturgill Simpson

Metamodern Sounds in Country Music

(Loose, 2014)

Wieder ein schwer verzerrter Blick in den Rückspiegel. Wieder werden Vorbilder idealisiert und auf eine Meta-Ebene transferiert. Schön, wie Sturgill Simpson genau das im Titel seins zweiten Albums klarstellt. Und besser noch, dass er all das auf eine Art macht, die jegliche Peinlichkeit vergessen lässt, die in den letzten Dekaden auf den „US-Country“ gehäuft wurde. Da ist kein dümmlicher US-Redneck-Patriotismus, Keine Mysiogynie, nur das notwendigste an Kitsch… dafür gelungenes Songwriting und eine Stimme, die angenehm wie Waylon Jennings knödelt – und zwar wie Waylon in seinen besten Outlaw-Tagen. Schon der Titel und das Cover mag dann auch jeden verdummten Redneck abgeschreckt haben. Ein psychedelischer Hauch umweht den Hörer nicht nur beim Höhe- und Endpunkt „It Ain’t All Flowers“ -einem Song der auch in jedem anderen Kleid schön wäre. Grundsätzlich klingen die Tracks auf Metamodern Sounds in Country Music, als kämen sie aus einer Parallel-Dimension, in der Cowboys nie peinlich waren, in der Selbstironie integraler Bestandteil von Countrymusik ist, in der Psychedelik normal ist. Klar, dass in diesem Country-Rock der Gitarrist die Slide lustvoll heulen lässt – Simpson hat mit Laur Joamets einen Gitarristen, der Klischees geschmackvoll erfüllen kann. Und er hat natürlich (…sonst stünde dieses Album nicht hier…) wunderbare Songs. Songs, die genau das tun, was dieses Album verspricht. Sie klingen trügerisch „klassisch“. Wie ein vergessener Meilenstein aus der ’73/’74er Meisterklasse des Outlaw Country – aber sie wurden von einem Dimensionsloch ausgespien – und Simpson’s Dank an den Physiker Stephen Hawking bekommt da eine interessante Konnotation. Tracks wie der Opener „Turtles (All the Way Down)“ sind immer auch ein bisschen absurd, haben auch ein paar moderne Elemente – sind aber vor Allem schlicht hervorragende Songs. Er covert „The Promise“ von den UK-Synth Poppern When In Rome und macht daraus eine herzergreifende Country-Romanze. Er lässt bei „Just Let Go“ die Bänder rückwärts laufen, um dann in einen psychedelic-Country-Jam zu gleiten. Metamodern Sounds… wurde für wenig Geld in ein paar Tagen aufgenommen… und bekam das Lob der New York Times und einen Grammy. Dieses Album war ein Wunder in Zeiten, in denen Country meist peinlich oder verkrampft klang. Und vor Allem – es besteht aus neun wunderbaren Songs mit klugen Texten und stylishem Sound. Was will man mehr.

King Gizzard & the Lizard Wizard

Oddments

(Heavenly, 2014)

Und wieder ein Blick in den Rückspiegel. King Gizzard and the Wizard Lizard sind sieben australische Schulfreunde, die ihre Liebe zu Surf, Psychedelic, Folk, Jazz, Prog… sagen wir einfach zur Rockmusik der 60er und 70er seit 2010 zusammenhält. (Auch der Name entstand übrigens aus ihrer Verehrung für den „Lizard King“ Jim Morrison…) Dass sie diese „historische“ Musik mit viel Idealismus und enormer Kreativität in ihre Zeit versetzen, dass sie mit Stu Mackenzie einen veritablen Songwriter an Bord haben, dass sie virtuos im Umgang mit analogem und modernem Equipment sind und vor Allem, dass sie ihre Musik ohne Ermüdungerscheinungen im Monats-Rhythmus ‚raushauen macht sie im Laufe dieser Dekade zu einer Band, die beachtet werden MUSS. Ihr viertes Album, Oddments, gehört wegen seines Eklektizismus noch zu den etwas schwächeren in ihrer wuchernden Diskografie. Dass sie ein Album mit einem psychedelischen Funk-Jam incl. kreischender Orgel beginnen, ist immerhin mutig. Bei „Stressin’“ klingen sie nach einem dieser etlichen an Drogen und ausschweifendem Lifestyle verlorenen Genies der Sechziger – siehe Syd Barrett oder Skip Spence. Dann könnte man glauben, John Lennon versucht sich an Jazz, „Hot Wax“ hat ein tolles Riff und wird mit spacigem Noise in den Weltraum gehoben… und so geht es munter weiter. Oddments ist eine Leistungsschau, ein bisschen fehlt der rote Faden, aber man findet in jedem Track Merkmale, die die Band erkennbar machen – und etliche der Songs würden sicher auch ohne bunte Verpackung funktionieren.

King Gizzard & the Lizard Wizard

I’m in Your Mind Fuzz

(Heavenly, 2014)

Und als sie dann Ende Oktober ihr nächstes Album I’m in Your Mind Fuzz veröffentlichen, fallen all die scheinbar so frei herum fliegenden Teile an ihren Platz. King Gizzard machen ihre – wohlgemerkt – eigene idealisierte Form von Musik, die alle psychedelischen Elemente aus Prog, Psych, Garage Rock und Kraut vereint – und daraus entsteht spätestens jetzt tatsächlich etwas Neues (das meinetwegen alt klingen mag). Auf I’m in Your Mind Fuzz haben sie bei allem Eklektizismus eine Klammer gefunden, die alle Ideen zusammenhält. Sie klingen energetischer als auf den vorherigen Alben und liefern mit den vier Eröffnungs-Tracks „I’m in Your Mind„/„I’m Not in Your Mind“/„Cellophane„/„I’m in Your Mind Fuzz“ eine der besten Alben-Eröffnungen, die mir bekannt ist. Dass auch auf den folgenden Songs das Energie-Level nicht sinkt, dass man hier einen ganzen Sack voller ikonischer Garage-Rock Riffs und energetischer Jams geliefert bekommt, erfreut mindestens all diejenigen, die so etwas (wieder)-entdeckt haben. So kann moderne psychedelische Musik klingen. Sie kennt die Sechziger, hat – wie in diesem Fall – Bands wie Gong, Can, The Seeds und The Doors, aber auch die Flaming Lips und Zeitgenossen wie die Thee Oh Sees studiert – und das Ganze ins Jahr 2014 transferiert und mit reichlich Individualismus in eine eigene Klasse geliftet. Dass die Soundqualität nicht modernster Standard ist, lenkt nicht von wunderbaren Songs/Jams wie „Her and I (Slow Jam)“ ab, lässt sie im Gegenteil sogar noch authentischer klingen. Eines ihrer vielen besten Alben. Eines, das an der Spitze des erstaunlich großen Haufens von Psychedelic-Alben 2014 steht und die sie dann spätestens mit Nonagon Infinity (2016) wieder erreichen.

Behemoth

The Satanist

(Nuclear Blast, 2014)

ICH würde ja empfehlen, die zwölf Alben hier in der Reihenfolge zu hören, in der ich sie beschreibe: Denn der massive Death/Black Metal der Polen Behemoth reißt mit schönster Wucht aus den bunten Träumen King Lizzard’s. Ich suche in meinen Hauptartikeln seit der Mitte der 70er in jedem Jahr ein Album mit metallischer Legierung heraus, das hörenswert ist – weil mir Metal zu oft als unwichtig oder gar künstlerisch wertlos betrachtet wird, er aber oft eine weit größere Intensität und Kraft hat, als man sie auf noch so klugen Indie, Ambient, R’n’B oder HipHop-Meisterwerken findet. 2014 war das zehnte Album der Band um Adam Michał Darski aka Nergal aus verschiedenen Gründen bei mir ganz vorne. Es war das erste Album seit fünf Jahren, das erste Album Behemoth’s, nachdem Nergal mit Leukämie diagnostizert worden war. Der Mann hatte die Krankheit überwunden, und The Satanist wurde – vielleicht deshalb – das erste wirklich perfekte Album dieser seit Beginn der 90er aktiven Band. Dass es in Polen eine Menge großer Metal-Acts gibt, dürfte dem Initiierten bekannt sein. Und Behemoth stechen heraus, weil sie von Anfang an mit Leidenschaft und wachsender Klasse ihre eigene, vielschichtige Version des blackened Death Metal spielen. Thematisch war von Beginn an Satanismus ihr Ding, schon ihr 2004 veröffentlichtes Album Demigod ist eines der besten seiner Art… Aber mit The Satanist hoben sie ihr Niveau auf ein höheres Level. Songwriter und Gitarrist Nergal war einer, der seine Sache mit erschreckender Leidenschaft betrieb. Er war sogar während seiner Chemo-Therapien auf Tour gewesen, seine Erkrankung ließ ihn nicht demütig werden, statt dessen trat er nun mit einem Furor auf, den seine beiden Mitstreiter zum Glück mit der gleichen Wucht unterstützten. Insbesondere Drummer Zbigniew Robert Promiński – aka Inferno – legte ein massives Fundament. Besonders beeindruckend aber ist neben der Kraft der Musik das ausgefeilten Songwriting und der Detailreichtum der Tracks. Es gibt orchestrierte Parts, mal ein Hammond-Organ, sogar ein Saxophon – und all das ist organisch eingebaut, ohne – wie sonst so oft – der Musik die Kraft zu rauben. Der Opener „Blow Your Trumpets Gabriel“ versetzt den Hörer noch mit doomigem Riffing in Trance, um nach zwei Minuten zu explodieren. Oder man höre die furiosen Drums beim Titeltrack, ihren Donner bei „Amen“ – dem Track vor „The Satanist“ – die Besessenheit bei „Messe Noir“, das Nergal mit den Worten „I BELIVE IN SATAN!“ einleitet. Und man muss sich Nergal’s regelrecht „schöne“ Gitarren anhören, wenn er bei „O Father O Satan O Sun“ ein gänsehaut-erzeugendes Solo spielt. The Satanist ist in fast jeder Hinsicht ein Black Metal-Album – das aber musikalisch in eine sehr eigenständige Variante von kraftvollem Death Metal gekleidet ist. Mit klar verständlichen, gegröhlten Vocals und eiskalt-prachtvollen Instrumental-Parts. So ist The Satanist nicht „innovativ“ – aber in solcher Perfektion gibt es eine Anbetung Satan’s via Death Metal nicht nochmal.

Swans

To Be Kind

(Young God, 2014)

Und zuletzt – Musik einer Band aus den 80ern… Dabei sind die Swans ein Phänomen: 1982 von Michael Gira als Noise Act in der New Yorker No Wace Ecke gestartet, waren sie härter und böser als Sonic Youth, kompromissloser als härteste FreeJazz Acts, brutaler als alle kommenden Death und Hardcore Bands – und machten bis Mitte der Neunziger fantastische Alben, bis Gira die Band pausieren ließ, um sich in Gothic/Folk zu versuchen, ehe er die Swans 2010 neu startete. Und wieder stürzten mit dem Vorgänger The Seer (2012) und nun mit To Be Kind zwei Lärm-Kolosse über dem Hörer zusammen. Im Nachhinein wurde kolportiert, dass Gira mit diesen beiden und dem nachfolgenden Album The Glowing Man eine monolithische Trilogie geplant habe… Das mag so sein, aber jeder einzelne Teil überwältigt für sich. Gira hat in den neuen Swans einfach alle Einflüsse der letzten 30 Jahre zusammengeführt und zu einem Berg aufgehäuft. Das betraf übrigens nicht nur die Musik: Auch mit dem Design der Alben war der übergreifende Zusamenhang erkennbar. Und in der Musik flossen Noise, Folk, Buße, Predigt, Qual und Katharsis zusammen. Immer noch bauten die Tracks – egal wie lang sie sind – auf EINER Idee auf, mitunter auf einem Ton, der nur in der Lautstärke variiert wurde, an und ab- schwoll. Und genau darin war diese Band inzwischen Meister. Dass Gira’s Gefährte aus den 80ern – der Gitarrist Norman Westberg – wusste, was der Meister wollte, kann man sich denken, aber inzwischen waren auch Drummer Thor Harris und Lap-Steel Gitarrist Christoph Hahn integraler Bestandteil des Sounds der Swans. Diese Mitmusiker erarbeiteten – wie dereinst die Kraut-Könige Can – eine „Motorik“, die hypnotisch und – wenn gewollt – unglaublich brutal war. Mit einfachen Mitteln schafften sie es tatsächlich, den Hörer durch das 34 (!) minütige Monster „Bring the Sun/Toussaint L’Ouverture“ zu navigieren. Der auch schon gewaltige Vorgänger The Seer (Siehe Hauptartikel 2012) war im Vergleich zielloser – Der Kritiker Colm Mcauliffe beschrieb es so: „Swans scheinen (inzwischen) tatsächlich so etwas wie „Spaß“ zu haben. Sie blicken immer noch in den Abgrund – aber der starrt nicht mehr zurück…“ Songs wie „Just a Little Boy (For Chester Burnett)“ oder das mit der Art-Pop Königin St. Vincent eingespielte „Kirsten Supine“ haben eine grausame Schönheit – und manchmal auch eine gewisse Sanftheit. Die Tatsache dass der inzwischen 60-jährige Gira ein 40 Jahre jüngeres Publikum zog, bewies dass er mit seinen Gebeten zu den Themen Tod, Wiedergeburt, Qual und Chaos immer noch interessant war. Auf To Be Kind fiel – mehr als auf dem Vorgänger – alles an seinen Platz. Produktion, Konzept, Ausführung – To Be Kind IST Swans essenziell.