In Syrien herrscht weiterhin Bürgerkrieg zwischen dem Machthaber Assad und etlichen Gruppierungen von erz-islamisch bis mittel-demokratisch und in Ägypten wird der gewählte Präsident vom Militär abgesetzt, weil er nach der Wahl die Demokratie quasi ausser Kraft setzen will. Derweil kriseln in Europa weiterhin die Volkswirtschaften, und die Spar- und Konzern-Politik der Regierungen und der EU führt zu Massen-Arbeitslosigkeit, -Armut und -Protesten. Extremismus sowohl von Rechts als auch von Links wird weiter ordentlich gedüngt. Der US-Geheimdienst-Mitarbeiter Edward Snowden macht die hemmungslosen Überwachungs-Methoden der NSA publik und wird dafür vom eigenen Rechtssystem mit dem Tode bedroht – weshalb er aus den USA flieht. Und das Wetter? Die Klimakatastrophe ist in vollem Gange – mit einem Taifun in Süd-Ost Asien mit 5.500 Toten, diversen Hurricane’s in den USA, Unwettern incl. Überschwemmungen und Rekord-Temperaturspitzen in Europa. Slayer Gitarrist Jeff Hannemann stirbt an den Nachwirkungen eines Spinnenbisses, die intellektuelle Rock-Institution, Ex Velvet Underground Leader und New Yorker Lou Reed stirbt – etwas gewöhnlicher – an Krebs. Es gibt in diesem Jahr ein paar Comebacks, die erwähnenswerte Musik hervorbringen: My Bloody Valentine’s drittes Album nach 17 Jahren, Mazzy Star, Daft Punk, David Bowie’s 24. Album. Ein paar neue Post-Punk Bands wie die zu Recht gehypten Savages, wundervolle elektronische Musik aus allen Ecken, dasselbe gilt für HipHop, Metal, die junge (Julia Holter), mittlere (Bill Callahan, John Grant) und alte (Nick Cave, Richard Thompson, Linda Thompson, Roy Harper) Generation der Singer/Songwriter. Und der Psychedelic Pop/Rock aus und neben der Garage blüht weiterhin ungemein farbig. Wirklich neu ist – wie schon seit Jahren – wenig, aber gute Alben gibt es zuhauf, während ich den Trend zurück zum Vinyl genieße. Zugleich gibt es alles irgendwo zum ‚runterladen oder streamen und Musik scheint für Viele nur die Soundtapete passend zur Einrichtung zu sein, bar jeder tieferen Bedeutung. Kein Wunder, wenn die Stars hohle Blender sind wie Justin Timberlake (den ich einfach nicht mag, egal ob Andere ihn hip finden), oder die ach so wilden Landjunker Mumford & Sons, oder das kalkulierte Irgendwas von Bruno Mars oder der Schmalz von One Direction… Egal, egal, egal. Immerhin gibt es auch klugen Pop von Lorde – und auch Beyonce’s neues Pop-Produkt findet Gnade vor meinen Augen!!

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-2013/pl.u-jV890vLudNerA95

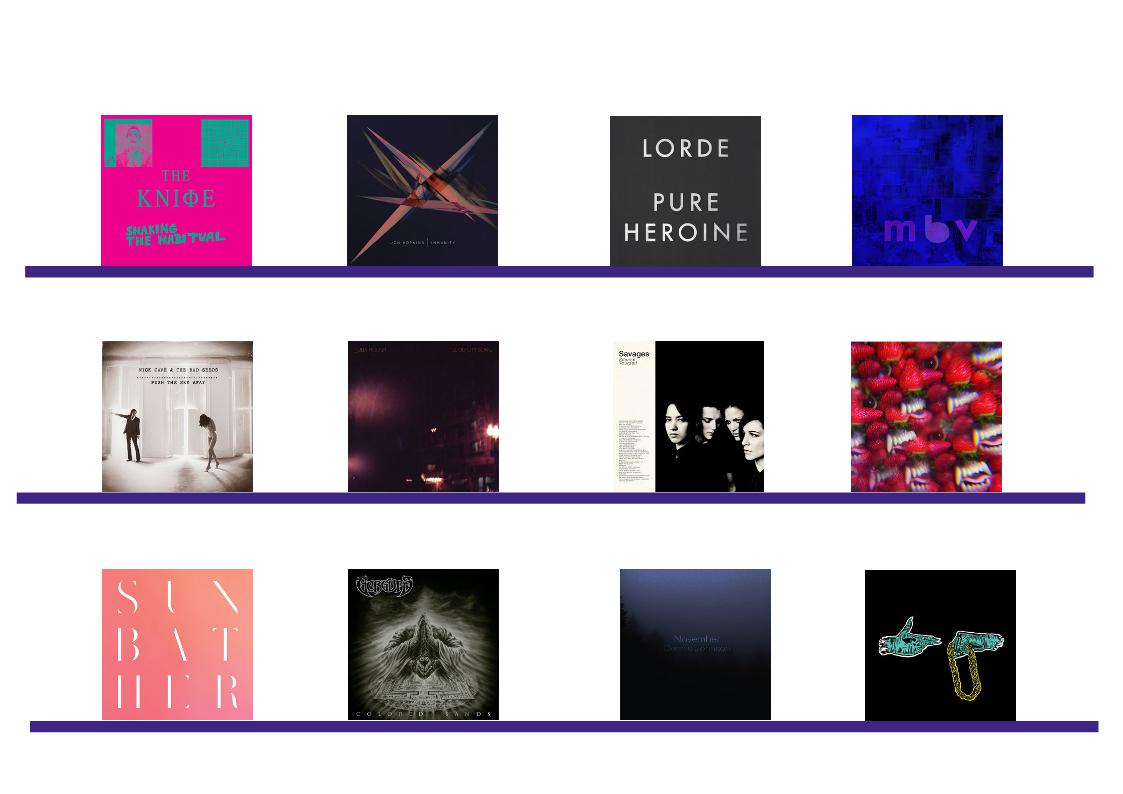

The Knife

Shaking the Habitual

(Brille, 2013)

Im Hauptartikel für 2006 habe ich das letzte Album der Geschwister Karin und Olof Dreijer gelobt. Silent Shout bot eine moderne Form des Synth-Pop, ideenreich, stilvoll, teils fast unverschämt eingängig, ohne banal zu sein. Aber inzwischen sind sieben Jahre vergangen, die Dreijer’s wollten offensichtlich nicht mehr kommerziell und gefällig sein. In den letzten Jahren hatten beide sich mit dem grassierenden Neo-Liberalismus in Gesellschaft und (Musik)-Industrie befasst, hatten die Gender Philosophin Judith Butler und die femistische Autorin Jeanette Winterson studiert und beschlossen nun Musik zu machen, die kompromissloser und thematisch eindeutiger war, als Alles zuvor. So wurde Shaking the Habitual zum Monster: Zwei CD’s/drei LP’s mit 90+ Minuten elektronischer Popmusik, Industrial, Techno, Drone und Noise, getragen von Karin Dreijers charakteristischer Stimme, vollgepackt mit Sound-Ideen, die sich an thematischen Notwendigkeiten – nicht an Radio-Freundlichkeit – orientierten. Der Opener „Tooth for an Eye“ ist noch ein relativ sanfter Einstieg, mit leicht verfremdeten Vocals und Fahrrad-Speichen-Percussion, beim folgenden 9-minütigen „Full of Fire“ verwandelt Karin Dreijer’s Stimme sich in technoides Kratzen und die Beats steigern sich von kühlem Techno in eiskalten Industrial. Mit „a Cherry on Top“ einen Hybrid aus Post Punk und Coldwave, aus Siouxie und rumpeldem Bass folgen zu lassen, ist mindestens mutig. Und es kommt noch härter: Am Ende der ersten CD muss man durch 19 Minuten Drone mit dem Titel „Old Dreams Waiting to Be Realized“ – basierend auf einem Zitat der Feministin und Journalistin Nina Björk. Das Interessante ist, dass sich unter all dem Noise immer wieder eine gewisse Sanftheit – vielleicht sogar Melodie-Seligkeit verbirgt. „Without You My Life Would be Boring“ etwa ist dramatisch, verstörend und zugleich schlicht „schön“. Und wenn man dann in die zweite CD mit Tribal-Drums und Björk/Kate Bush-haftem Gesang in die neun Minuten von „Raging Lung“ eingestiegen ist, dann ist man dem Album verfallen. Ich verstehe durchaus, dass Manchem Shaking the Habitual zu viel/zu anstrengend ist. Aber wenn Musik mehr sein soll, als eine bloße Klangtapete, dann wird sie manchmal auch fordernd. Zumal man hier intelligente Inhalte geboten bekommt. Das Cover ist in seiner anstrengenden Zwei-Farbigkeit ein fairer Hinweis auf den Inhalt. Dass dazu ein Comic mit dem Titel „End Extreme Wealth“ geliefert wird, macht das Ganze nur noch besser. Für mich DAS Album 2013. Im folgenden Jahr lösten The Knife sich (leider) auf.

Jon Hopkins

Immunity

(Domino, 2013)

Wie man sieht – elektronische Musik (dieser Begriff… du weisst was ich meine…) ist einfach in all ihren Facetten die Musik, in der seit Jahren die spannendsten Entwicklungen und die besten Alben entstehen: Auch 2013 gibt es von The Knife (siehe oben), Boards of Canada (Tomorrow’s Harvest) oder Autechre (Exai) Musik, die beeindruckt. Und auch der Brite Jon Hopkins macht seit dem Beginn der 2000er zuverlässig großartige Alben. Dass Bian Eno mit ihm kollaborierte, könnte man als eine Art Ritterschlag bezeichnen – und es verweist auf Hopkins‘ organischen Ansatz. Sein Zugang zur Musik ist romantisch, sein individueller Umgang mit Sounds und Beats hat den mir sympathischen Vorteil der Wiedererkennbarkeit – er baut „Songs“ zusammen, die seine eigene Sprache sprechen. Nach diversen gelungenen Alben legt er 2013 mit Immunity nun sein Meisterstück vor. Die zwei Jahre zuvor mit dem schottischen Folk-Erneurer King Creosote gemachte Folktronica würde auf die falsche Spur führen – passt zwar zu einem der puren Schönheit verpflichteten Ansatz, ist aber in den Dance- und Techno-Beats von Immunity nur noch in Spuren wiederzufinden. So hat „Breathe This Air“ Passagen, in denen ein fast überirdisch schönes Piano das Kommando übernimmt, aber aus dem Off schieben sich verzerrte straighte Beats über die wenigen Akkorde. Das gewaltige „Collider“ bekommt seine Spannung durch seltsam verschobene Rhythmen – und hat ein weiteres Mal eine majästetische ambiente Melodie. Immunity verbindet das beste aus den Welten Club und Chill-Out Lounge, die Beats reichen von tief-dunkel bis euphorisch. Alltags-Geräusche, Thom Yorke-artige Stimmen bei „Sun Harmonics“, über den Wolken schwebende Romantik bei „Abandon Window“ – Hopkins findet immer neue Wendungen und Immunity könnte durch den Facetten-Reichtum beliebig werden – aber Hopkins‘ Art zu komponieren, sein Stil (den er hier in allen Bereichen ausformuliert) hält das Album zusammen. Er ist einfach groß in Form. Wunderschöne Musik.

Lorde

Pure Heroine

(Universal, 2013)

Die Neuseeländer Ella Marija Lani Yelich-O’Connor aka Lorde ist gerade 17 Jahre alt, als sie ihr erstes Album Pure Heroine veröffentlicht, sie bekam schon mit 13 einen Vertrag bei Universal, hatte ihren ersten Erfolg 2012 mit einer EP incl. der Single „Royals“, die dann auch auf ihr erstes Album gepackt wird. Der offenbar programmierte Erfolg basiert – ganz zeitgemäß – auf Youtube-Videos und Millionen Klicks auf diversen Streaming-Plattformen… So weit, so verachtenswert. Allerdings ist Pure Heroine meiner Meinung nach tatsächlich eines der besten Pop-Alben seiner Zeit, egal wie vorausgeplant Produkt und Erfolg sein mögen. Lorde hat eine erstaunliche Stimme, jung, aber zugleich altklug, immer ein bisschen verschnupft und heiser und sehr wiedererkennbar. Sie hat sich ein Image verpasst, das nichts mit den oft uniformen, cleanen und leeren R&B-Pop-Sternchen incl. Mode-Linie + expliziter Tanz-Choreografie zu tun hat. Sie ist den YOLO Lifestyle offenbar leid, zu dem man gesagt bekommt, wie man am besten Party macht. Statt dessen tanzt sie auf der Bühne – na ja – wie eine introvertierte 17-jährige eben tanzt, beobachtet in ihren intelligenten Texten sehr genau die Langeweile, die Ängste und die Absurditäten im Leben eines Teenagers. Und all das zu Songs, die sich als erfreulich haltbar erwiesen haben: Besagten Hit „Royals“, die Nachfolger „Tennis Court“, und „Team“ sind allesamt intelligent, eingängig und eigenständig. Tatsächlich ist auf dem Album kein wirklich schwacher Song, alles ist mit viel Liebe zum Detail ausformuliert. Die Produktion ist phänomenal – minimalistisch irgendwo zwischen Dance-Pop, Art Pop und R&B, Man fühlt sich (nicht nur im Cover Design…) an The xx erinnert, allerdings ohne deren hermetischen Indie-Hintergrund. Ich kann nur spekulieren, ob Pure Heroine die Halbwertzeit hat, die es über einen langen Zeitraum interessant bleiben lässt – aber Lorde hat sich in der Zwischenzeit mit dem von ihr zusammengestellten Soundtrack zum Blockbuster Die Tribute von Panem: Mockingjay Part 1 und mit dem eigenen Nachfolge-Album immerhin als dauerhafte Kraft etabliert. Dieses minimalistische, intellektuell durchdachte Debüt ist fast perfekt.

Die Neuseeländer Ella Marija Lani Yelich-O’Connor aka Lorde ist gerade 17 Jahre alt, als sie ihr erstes Album Pure Heroine veröffentlicht, sie bekam schon mit 13 einen Vertrag bei Universal, hatte ihren ersten Erfolg 2012 mit einer EP incl. der Single „Royals“, die dann auch auf ihr erstes Album gepackt wird. Der offenbar programmierte Erfolg basiert – ganz zeitgemäß – auf Youtube-Videos und Millionen Klicks auf diversen Streaming-Plattformen… So weit, so verachtenswert. Allerdings ist Pure Heroine meiner Meinung nach tatsächlich eines der besten Pop-Alben seiner Zeit, egal wie vorausgeplant Produkt und Erfolg sein mögen. Lorde hat eine erstaunliche Stimme, jung, aber zugleich altklug, immer ein bisschen verschnupft und heiser und sehr wiedererkennbar. Sie hat sich ein Image verpasst, das nichts mit den oft uniformen, cleanen und leeren R&B-Pop-Sternchen incl. Mode-Linie + expliziter Tanz-Choreografie zu tun hat. Sie ist den YOLO Lifestyle offenbar leid, zu dem man gesagt bekommt, wie man am besten Party macht. Statt dessen tanzt sie auf der Bühne – na ja – wie eine introvertierte 17-jährige eben tanzt, beobachtet in ihren intelligenten Texten sehr genau die Langeweile, die Ängste und die Absurditäten im Leben eines Teenagers. Und all das zu Songs, die sich als erfreulich haltbar erwiesen haben: Besagten Hit „Royals“, die Nachfolger „Tennis Court“, und „Team“ sind allesamt intelligent, eingängig und eigenständig. Tatsächlich ist auf dem Album kein wirklich schwacher Song, alles ist mit viel Liebe zum Detail ausformuliert. Die Produktion ist phänomenal – minimalistisch irgendwo zwischen Dance-Pop, Art Pop und R&B, Man fühlt sich (nicht nur im Cover Design…) an The xx erinnert, allerdings ohne deren hermetischen Indie-Hintergrund. Ich kann nur spekulieren, ob Pure Heroine die Halbwertzeit hat, die es über einen langen Zeitraum interessant bleiben lässt – aber Lorde hat sich in der Zwischenzeit mit dem von ihr zusammengestellten Soundtrack zum Blockbuster Die Tribute von Panem: Mockingjay Part 1 und mit dem eigenen Nachfolge-Album immerhin als dauerhafte Kraft etabliert. Dieses minimalistische, intellektuell durchdachte Debüt ist fast perfekt.

My Bloody Valentine

m b v

(MBV, 2013)

My Bloody Valentine gehören natürlich zu den Veteranen. Das 30 Jahre zuvor in Dublin um den Gitarristen und Sänger Kevin Shields entstandene Quartett suchte sich einen Slasher- Film als Namen aus, machte ein erstes, inzwischen vergessenes Album, unterzeichneten beim krediblen Indie Creation Records und definierte mit den beiden Alben Isn’t Anything (’88) und Loveless (’91), sowie mit diversen formidablen EP’s einen ganzen Stil. Dieser „Shoegaze“ genannte Noise-Pop basiert auf infernalischen Gitarren-Rückkopplungen, tief im Mix vergrabenem Gesang und süßesten Pop-Melodien, war ein paar kurze Jahre hip – und wurde dann in Grund und Boden gehasst. Jahre vergingen, man hörte gerüchteweise von neuen Zusammenarbeiten, 2007 kam es zur Live-Reunion und 2013 war es soweit: Mit m b v erschien das dritte Album der inzwischen zur Legende gewordenen Band. Natürlich vergleicht man (so die alten Alben bekannt sind), natürlich befürchtet man, dass ein Aufguss die Legende beschädigt – aber immerhin lassen diverse junge Bands seit der Jahrtausendwende Shoegaze wieder aufleben, es gibt hippe Trends wie Blackgaze (Shoegaze mit Black Metal) – und m b v ist schlicht um Vieles besser gelungen, als man es befürchten musste. Die wellenförmigen Gitarren-Kaskaden sind geblieben (und für viele Hörer neu…) die Songs haben die Klasse alter Tage (was ein Lob ist…), und Kevin Shields hat in der Zwischenzeit weiter Musik gehört, er lässt hier und da Dance-Beats aus den Wellen auftauchen, das von Bassistin Bilinda Butcher gesungene „If I Am“ hat einen feinen Massive Attack-Vibe, ist richtig sexy, der Opener „She Found Now“ wiederum ist der „härteste“ Track, den MBV je zustande brachten und „New You“ ist einer dieser (fast) tanzbaren Tracks. Natürlich finden manche Fundamentalisten m b v unnötig, aber wäre das Album kurz nach Loveless erschienen, so gälte es als weiterer Klassiker der Band und dieses Stils. m b v ist nicht revolutionär wie Isn’t Anything, nicht überwältigend wie Loveless – aber es ist eine langersehnte Fortsetzung oder sogar Erneuerung, und für Neulinge eine stilvolle, sehr eigene Mischung aus Dance, IDM und fast vergessenem Gitarren-Noise.

My Bloody Valentine gehören natürlich zu den Veteranen. Das 30 Jahre zuvor in Dublin um den Gitarristen und Sänger Kevin Shields entstandene Quartett suchte sich einen Slasher- Film als Namen aus, machte ein erstes, inzwischen vergessenes Album, unterzeichneten beim krediblen Indie Creation Records und definierte mit den beiden Alben Isn’t Anything (’88) und Loveless (’91), sowie mit diversen formidablen EP’s einen ganzen Stil. Dieser „Shoegaze“ genannte Noise-Pop basiert auf infernalischen Gitarren-Rückkopplungen, tief im Mix vergrabenem Gesang und süßesten Pop-Melodien, war ein paar kurze Jahre hip – und wurde dann in Grund und Boden gehasst. Jahre vergingen, man hörte gerüchteweise von neuen Zusammenarbeiten, 2007 kam es zur Live-Reunion und 2013 war es soweit: Mit m b v erschien das dritte Album der inzwischen zur Legende gewordenen Band. Natürlich vergleicht man (so die alten Alben bekannt sind), natürlich befürchtet man, dass ein Aufguss die Legende beschädigt – aber immerhin lassen diverse junge Bands seit der Jahrtausendwende Shoegaze wieder aufleben, es gibt hippe Trends wie Blackgaze (Shoegaze mit Black Metal) – und m b v ist schlicht um Vieles besser gelungen, als man es befürchten musste. Die wellenförmigen Gitarren-Kaskaden sind geblieben (und für viele Hörer neu…) die Songs haben die Klasse alter Tage (was ein Lob ist…), und Kevin Shields hat in der Zwischenzeit weiter Musik gehört, er lässt hier und da Dance-Beats aus den Wellen auftauchen, das von Bassistin Bilinda Butcher gesungene „If I Am“ hat einen feinen Massive Attack-Vibe, ist richtig sexy, der Opener „She Found Now“ wiederum ist der „härteste“ Track, den MBV je zustande brachten und „New You“ ist einer dieser (fast) tanzbaren Tracks. Natürlich finden manche Fundamentalisten m b v unnötig, aber wäre das Album kurz nach Loveless erschienen, so gälte es als weiterer Klassiker der Band und dieses Stils. m b v ist nicht revolutionär wie Isn’t Anything, nicht überwältigend wie Loveless – aber es ist eine langersehnte Fortsetzung oder sogar Erneuerung, und für Neulinge eine stilvolle, sehr eigene Mischung aus Dance, IDM und fast vergessenem Gitarren-Noise.

Nick Cave & the Bad Seeds

Push the Sky Away

(Mute, 2013)

Mag ja sein, dass Nick Cave 2013 als restlos altmodisch durchgeht, ich kann dennoch nicht umhin, ihm hier Platz zu gewähren. Push the Sky Away ist das 15. Studio-Album der Bad Seeds – das ca. 20te Studio-Album von und mit Nick Cave im Fahrersitz – und es ist wieder einmal von bestechender Klasse. Dass Cave sich vom wilden Mann des Punk ca 1980 zum Elder Statesman der Singer/Songwritern gewandelt hat, sollte bekannt sein, er hält seit Jahren das Niveau verlässlich hoch, hat inzwischen einen Platz in der „Hochkultur“ mit Soundtracks, als Literat, als Stil-Ikone. Und immer noch macht er beeindruckende Musik, schreibt fantastische Songs und Texte. Für das Album traf sich die Band in einem Studio in Frankreich. Erstmals war Gründungsmitglied Mick Harvey nicht dabei, Cave hatte ein paar rudimentäre Ideen dabei – und die Band musste beweisen, dass sie auch in ihrer neuen Zusammensetzung funktioniert. Die Bad Seeds spielen natürlich auch ohne Harvey mit traumwandlerischer Sicherheit, sie sind so etwas wie Neil Young’s Crazy Horse für die Generation Punk, ihre rohe Kraft hatte unter dem Aderlass nicht im geringsten gelitten. Push The Sky Away hat keine der sonst bei Cave üblichen großen Singles, kein „Red Right Hand“, kein „Dig, Lazarus, Dig!!!“ – dafür ist mit „Jubilee Street“ einer von Cave’s schönsten Songs dabei. Es beginnt minimalistisch, nur ein simples Drum-Pattern und eine schlichte Gitarrenmelodie – und steigert sich in ein psychedelisches Delirium, zu dem Cave mit drohender Stimme deklamiert: “I got a foetus… on a leash! I am alone now. I am beyond recriminations. The curtains are shut, the furniture is gone. I’m transforming. I’m vibrating. I’m glowing. I’m flying… look at me now.” Wie die Band und Cave in diesen Malstrom absteigen, ist bewundernswert. Cave scheint Spaß an seinem patentierten Songwriting zu haben, er ist mit seiner Kombination aus Texten, wiedererkennbaren Songstrukturen und rasant polternder Band einzigartig. Der Punkt bei Push the Sky Away ist, dass es wie aus einem Guss wirkt. Die Qualität der Songs bleibt bei allem Abwechslungsreichtum durchgehend hoch, Cave scheint in sich selbst zu ruhen – vermutlich tut ihm das Zweit-Projekt Grinderman gut, bei dem er seine härtere Seite ausleben kann – wobei ein Song wie „We Real Cool“ mit grummelnden Bass mindestens so zum Fürchten ist, wie die Gewaltausbrüche mit Grinderman. Nick Cave und die Bad Seeds haben sich den Status der Klassiker verdient und sie haben Spaß daran.

Mag ja sein, dass Nick Cave 2013 als restlos altmodisch durchgeht, ich kann dennoch nicht umhin, ihm hier Platz zu gewähren. Push the Sky Away ist das 15. Studio-Album der Bad Seeds – das ca. 20te Studio-Album von und mit Nick Cave im Fahrersitz – und es ist wieder einmal von bestechender Klasse. Dass Cave sich vom wilden Mann des Punk ca 1980 zum Elder Statesman der Singer/Songwritern gewandelt hat, sollte bekannt sein, er hält seit Jahren das Niveau verlässlich hoch, hat inzwischen einen Platz in der „Hochkultur“ mit Soundtracks, als Literat, als Stil-Ikone. Und immer noch macht er beeindruckende Musik, schreibt fantastische Songs und Texte. Für das Album traf sich die Band in einem Studio in Frankreich. Erstmals war Gründungsmitglied Mick Harvey nicht dabei, Cave hatte ein paar rudimentäre Ideen dabei – und die Band musste beweisen, dass sie auch in ihrer neuen Zusammensetzung funktioniert. Die Bad Seeds spielen natürlich auch ohne Harvey mit traumwandlerischer Sicherheit, sie sind so etwas wie Neil Young’s Crazy Horse für die Generation Punk, ihre rohe Kraft hatte unter dem Aderlass nicht im geringsten gelitten. Push The Sky Away hat keine der sonst bei Cave üblichen großen Singles, kein „Red Right Hand“, kein „Dig, Lazarus, Dig!!!“ – dafür ist mit „Jubilee Street“ einer von Cave’s schönsten Songs dabei. Es beginnt minimalistisch, nur ein simples Drum-Pattern und eine schlichte Gitarrenmelodie – und steigert sich in ein psychedelisches Delirium, zu dem Cave mit drohender Stimme deklamiert: “I got a foetus… on a leash! I am alone now. I am beyond recriminations. The curtains are shut, the furniture is gone. I’m transforming. I’m vibrating. I’m glowing. I’m flying… look at me now.” Wie die Band und Cave in diesen Malstrom absteigen, ist bewundernswert. Cave scheint Spaß an seinem patentierten Songwriting zu haben, er ist mit seiner Kombination aus Texten, wiedererkennbaren Songstrukturen und rasant polternder Band einzigartig. Der Punkt bei Push the Sky Away ist, dass es wie aus einem Guss wirkt. Die Qualität der Songs bleibt bei allem Abwechslungsreichtum durchgehend hoch, Cave scheint in sich selbst zu ruhen – vermutlich tut ihm das Zweit-Projekt Grinderman gut, bei dem er seine härtere Seite ausleben kann – wobei ein Song wie „We Real Cool“ mit grummelnden Bass mindestens so zum Fürchten ist, wie die Gewaltausbrüche mit Grinderman. Nick Cave und die Bad Seeds haben sich den Status der Klassiker verdient und sie haben Spaß daran.

Julia Holter

Loud City Songs

(Domino, 2013)

2013 ist in meiner Wahrnehmung ein weiterer Höhepunkt in der Entwicklung des Singer/Songwriter-Genres – einer, in dem dieses Genre in etlichen Ecken wundervoll ausgeleuchtet wird. Im Idealfall ist Musik, die man so bezeichnet, individuell, innovativ, interessant – persönlicher Ausdruck der Kreativität eines/einer Künstler/in. So haben wir hier die studierte Komponistin Julia Holter, die genau DAS seit einigen Jahren mit Klasse und steigender Erfolgskurve praktiziert. Sie hat nach dem Studium am California Institute of Arts ein paar home-recorded Alben produziert, hatte mit den vorherigen, konzeptuellen Alben Tragedy (2011) und Ekstasis (2012) Staub aufgewühlt und nahm nun erstmals in einem richtigen Studio mit Gastmusikern und einem Produzenten (Cole M. Greif-Neill – Grammy Gewinner mit Beck, Snoop Dogg etc..) ihre Loud City Songs auf. Julia Holter arbeitet auch hier auf der Basis eines durchdachten, vielleicht sogar etwas verkopften Konzeptes. Aber der theoretische Unterbau ist keineswegs aufdringlich, er gibt Sinn und überdeckt nicht die Schönheit der Musik – und „schön“ ist dieses Album in der Tat. Es ist beeindruckend, wie avantgardistisch ihre Musik ist, und wie nahbar die Tracks zugleich bleiben. Holter arbeitet mit Free Jazz Elementen, sie baut komplexe Songstrukturen zusammen, die zugleich nachvollziehbar bleiben, an jeder Ecke warten Überraschungen – und die sind meist angenehmer Art, ohne banal zu werden. Holter wird mit Kate Bush, Laurie Anderson oder Grouper verglichen – aber diese Vergleiche sind nur Annäherungen – ihre eigene Stimme bleibt überdeutlich. Dass Loud City Songs auf dem 1958er Musical Gigi basiert, sowie auf Holters eigenen Erfahrungen, auf den Erwartungen und dem mitunter klaustrophobischen Lärm ihrer Mitmenschen, gibt den Songs eine Basis, die – wenn man sie kennt – das Album auf eine willkommene zusätzliche Ebene hebt. Tracks wie „Maxims I“ und „Maxims II“, die Single „World“ oder das Cover des 63er Soul-Songs „Hello Stranger“ haben exakt die Atmosphäre, die zur Basis-Story von Gigi passt. Das junge Mädchen, dass scheinbar ziellos durch die Stadt und die Gesellschaft wandert – aber doch genau weiss, wo es hin will. Mir kommt ein vergessener David Lynch-Film mit Julee Cruise-Soundtrack in den Sinn. Loud City Songs ist ein ambitioniertes, wunderbar bildhaftes Album (dessen Album-Cover sehr passend fotografiert ist…).

Savages

Silence Yourself

(Matador, 2013)

Silence Yourself ist zweifellos einer der Hypes der Saison – was dieses Album natürlich abqualifizieren könnte. Ich denke aber, dass der Hype hier (wie bei Lorde…) berechtigt ist. Da wurde insbesondere in den „etablierten“ Medien von der Kraft dieser all female Band geschwärmt, von ihren formidablen Live Auftritten, ihrer konsequenten Haltung, ihren Songs und Singles. Da gab es im Vorjahr mit der Live-EP I Am Here einen Teaser, der Appetit auf Mehr machte mit genau den beschriebenen Qualitäten: Kraft, Wucht, Songs und Haltung – und das Debüt Silence Yourself hielt dann tatsächlich alle Versprechen… und das wiederum brachte einige Glaubwürdigkeits-Apostel dazu, der Band einen gemanagten Masterplan zu unterstellen. Nun – mich interessiert das nicht – ich höre Silence Yourself unvoreingenommen und stelle fest: Savages ruhen fest in der Ästhetik des Post-Punk, Vorbilder sind leicht zu erkennen – Der Gesang gemahnt an PJ Harvey und Siouxie, der Sound ist an Joy Division, Magazine, Chameleons und andere Koryphäen der frühen Achtziger angelehnt – aber grundsätzlich gilt – Savages haben genug eigenen Charakter, um sich zu unterscheiden. Sich an Vorbilder anzulehnen ist weder falsch noch vermeidbar. Talk Talk haben schließlich auch Miles Davis und Can belehnt. Die Wucht all der Tracks hier ist wahrlich beeindruckend, das Songwriting groß, wäre Silence Yourself ca. 1980 erschienen, so hätte es heute den Stellenwert von Klassikern wie Gang of Four’s Entertainment oder Joy Division’s Unknown Pleasures. Das selbstbewusst-femistische Auftreten der vier Musikerinnen und die Produktion des Albums allerdings sind klar 2013, Songs wie der Opener „Shut Up“ mit spoken word Intro und Sirenen-Gitarren, die formidable Single „Husbands“ oder „City’s Full“ mit rollendem Bass sind in meinen Ohren großer Post-Punk, egal ob modern oder nicht. Ich denke mir – diese Musikerinnen sind Mitte der Achtziger geboren, sie haben ihre Vorbilder bei diversen Gelegenheiten deutlich genannt – und das Produkt ihrer Kreativität besteht problemlos neben den klassischen Vorbildern. Und das Schöne dabei ist (mit den Worten von Anthony Fantano – Internet’s busiest music nerd): „You dont need a bachelors degree in post punk to enjoy or get this record“

Thee Oh Sees

Floating Coffin

(Castle Face, 2013)

Der Hinweis ist auch in der Einleitung zu finden – und hier EIN Beweis: Psychedelischer (Garage)-Rock ist seit einiger Zeit ein Erfolgsmodell, hat eine große Zahl von interessanten Adepten. Zum Beispiel in der „Szene„ um den hyper-produktiven Los Angelino John Dwyer. Der ballert seit zehn Jahren im Monatstakt Singles, EP’s, LP’s unter diversen Namen ‚raus. Dass auch andere Acts (z.B. King Gizzard…, Ty Segall/Fuzz) sehr wuchtige, mutige, spannende psychedelische Musik machen, soll hier erwähnt sein und auf einen entsprechenden Themen-Artikel hiweisen. Bestes 2013er Beispiel aus der Psych-Garage ist Thee Oh See’s zehntes Studio-Album Floating Coffin: Man hört hier eigentlich herzlich altmodischer Musik – die aber von ihren Herstellern mit der Begeisterung und Frische von Innovatoren zelebriert wird. Natürlich hört man Einflüsse – wie sollte man die 2013 nicht hören: Hier treffen The Stooges auf Sonic Youth und Animal Collective um Rockmusik mit Testosteron-Zugabe zu machen. Ein verhallter Garage-Sound, Gitarren-Noise im roten Bereich, seltsame sounds from outer space, dazu aber auch eine seltsame Verspielt- und Verspultheit, die der Wucht Blümchen aufsetzt. Und – ganz wichtig – Songs, die sich dazu eignen, in Trance abzugleiten – die aber genau das in ihrer ökonomischen Länge nicht tun. Thee Oh Sees waren ein seit Jahren eingespieltes Quartett, sie wussten mit Dynamik umzugehen, hatten schon diverse Ecken des Psychedelic Rock ausgeleuchtet und machten mit Floating Coffin eine Art Bestandsaufnahme – bevor Dwyer die Thee Oh Sees 2013 auflöste, nach San Francisco umzog und dort mit verkürztem Namen und anderen Mitstreitern einen Neustart wagte. Dieses Album ist wie sein Cover: Süß wie Erdbeeeren, aber mit Zähnen. Manche Tracks klingen euphorisch, andere versinken in psychedelischem Sirup. Eine seltsam verträumte Stimmung, bei der man aber zugleich hellwach bleibt, weil diese Band immer auch muskulös klingt. Schon der Opener „I Come From the Mountain“ wäre ein Teaser auf jeder Psychedelic-Compilation der End-Sechziger. Einer, der den Hörer veranlassen müsste, weiter nach dieser obskuren Band zu forschen. Nun – Thee Oh Sees allerdings sind in den 10ern des zweiten Milleniums verwurzelt… und dieses Album ist nur eines von vielen gelungenen. Floating Coffin ist hier beschrieben, weil es zeitlos gut ist und um den Appetit auf diese Band anzuregen.

Der Hinweis ist auch in der Einleitung zu finden – und hier EIN Beweis: Psychedelischer (Garage)-Rock ist seit einiger Zeit ein Erfolgsmodell, hat eine große Zahl von interessanten Adepten. Zum Beispiel in der „Szene„ um den hyper-produktiven Los Angelino John Dwyer. Der ballert seit zehn Jahren im Monatstakt Singles, EP’s, LP’s unter diversen Namen ‚raus. Dass auch andere Acts (z.B. King Gizzard…, Ty Segall/Fuzz) sehr wuchtige, mutige, spannende psychedelische Musik machen, soll hier erwähnt sein und auf einen entsprechenden Themen-Artikel hiweisen. Bestes 2013er Beispiel aus der Psych-Garage ist Thee Oh See’s zehntes Studio-Album Floating Coffin: Man hört hier eigentlich herzlich altmodischer Musik – die aber von ihren Herstellern mit der Begeisterung und Frische von Innovatoren zelebriert wird. Natürlich hört man Einflüsse – wie sollte man die 2013 nicht hören: Hier treffen The Stooges auf Sonic Youth und Animal Collective um Rockmusik mit Testosteron-Zugabe zu machen. Ein verhallter Garage-Sound, Gitarren-Noise im roten Bereich, seltsame sounds from outer space, dazu aber auch eine seltsame Verspielt- und Verspultheit, die der Wucht Blümchen aufsetzt. Und – ganz wichtig – Songs, die sich dazu eignen, in Trance abzugleiten – die aber genau das in ihrer ökonomischen Länge nicht tun. Thee Oh Sees waren ein seit Jahren eingespieltes Quartett, sie wussten mit Dynamik umzugehen, hatten schon diverse Ecken des Psychedelic Rock ausgeleuchtet und machten mit Floating Coffin eine Art Bestandsaufnahme – bevor Dwyer die Thee Oh Sees 2013 auflöste, nach San Francisco umzog und dort mit verkürztem Namen und anderen Mitstreitern einen Neustart wagte. Dieses Album ist wie sein Cover: Süß wie Erdbeeeren, aber mit Zähnen. Manche Tracks klingen euphorisch, andere versinken in psychedelischem Sirup. Eine seltsam verträumte Stimmung, bei der man aber zugleich hellwach bleibt, weil diese Band immer auch muskulös klingt. Schon der Opener „I Come From the Mountain“ wäre ein Teaser auf jeder Psychedelic-Compilation der End-Sechziger. Einer, der den Hörer veranlassen müsste, weiter nach dieser obskuren Band zu forschen. Nun – Thee Oh Sees allerdings sind in den 10ern des zweiten Milleniums verwurzelt… und dieses Album ist nur eines von vielen gelungenen. Floating Coffin ist hier beschrieben, weil es zeitlos gut ist und um den Appetit auf diese Band anzuregen.

Deafheaven

Sunbather

(Deathwish, 2013)

Im Leit-Kapitel zum Jahr 2013 stritt sich dieses Album täglich mit Colored Sands von Gorguts um den Platz des besten Albums mit „harter Musik“… und oft gewannen Gorguts. Aber letztlich muss ich Sunbather einfach AUCH hier beschreiben, weil Deafheaven in terms of Innovation um eine ganze Kreuzeslänge vor den Technical Death Metallern aus Kanada liegen. Da ist allein schon ein Cover-Design, das eher an elektronische Musik oder Post-Punk erinnert, als die im Black Metal üblichen grau-schwarzen Fotografien oder düsteren Mittelalter-Motive zu verwenden. Da ist ein Album-Titel, der gewiss keine BM-Klischees bedient. Nicht nur aus diesen Gründen meiden Puristen der Szene Deafheaven wie der Teufel das Weihwasser. Die Kalifornier nutzen für ihre Musik prägnante Elemente des Black Metal: Sänger George Clarke kreischt sehr unheilig – aber er spielt auch ein prominentes Piano, die Gitarrenwände von Kerry McCoy sind massiv – aber auch durchscheinend wie Eisblöcke aus einem Gletscher, klingen nach gehärtetem Shoegaze, so wie die Drums von Daniel Tracy für BM trotz massiver Blast-Beats viel zu abwechslungsreich sind, die Melodien von Tracks wie „Dream House“ oder „Sunbather“ bei weitem zu erkennbar, zu süß klingen. Deafheaven haben eindeutig an Post-Rock gedacht, stille Passagen verleihen dem Titeltrack eine Dynamik, die im klassischen Black Metal gar verachtenswert wären. Der Hass, der Deafheaven aus BM-Kreisen entgegenschlug, liegt darin begründet, dass sie sich einiger Elemente des Black Metal bedient haben, und so von Nichts-Ahnenden Journalisten in diese dunkle Kiste gesperrt wurden. Dass die Musiker selber sich nachweislich sowohl an härtestem Metal wie auch an Post-Punk, Post-Rock und Pop delektieren, wird dem etwas genauer Zuhörenden schnell deutlich. Wer sich als BM-Fremder mit dem Kreisch-Gesang anfreunden kann, wird ein mitunter überwältigendes, fast „schönes“ Album entdecken. Sunbather ist melodischer Post-Rock mit Black Metal-Gesang – man sagt auch Blackgaze dazu, die richtige Musik für Freunde von Alcest (deren Neige hier übrigens mitmacht…). Also: Sunbather ist ein zielgruppen-orientiertes Album – man muß nur der richtigen Zielgruppe angehören.

Gorguts

Colored Sands

(Season of Mist, 2013)

Die kanadische Band Gorguts ist eine der im Death Metal so häufigen Kult-Institutionen – eine Band, die schon seit Ende der Achtziger existiert, die mit Obscura im Jahr ’98 eines der groß- und ab-artigsten (Technical)-Death Metal Alben aller Zeiten gemacht hat. Ihre Verwendung von Dissonanz und Chaos in rasanten und virtuosen Tracks wurde Vorbild für eine ganze Generation von nachfolgenden Death- und Black Metal Acts: Ohne Gorguts kein Deathspell Omega, keine Krallice, keine Ulcerate (und das würde zumindest ich bedauern…). Dabei hatte die Band um den Gitarristen Luc Lemay Ende der Achtziger noch als einer von vielen DM-Acts im Fahrwasser von Morbid Angel und Death begonnen. Aber schon ihr zweites Album The Erosion of Sanity ließ mit einfallsreicher Komplexität aufhorchen. Gorguts lösten sich auf, kamen für den Wahnsinn von Obscura wieder zusammen. aber nach diversen Umbesetzungen und einem weiteren hervorragenden Album (From Wisdom to Hate – 2001) nahm sich ihr Drummer das Leben. Lemay beendete erstmal seine Karriere, kam aber wieder mit Kollegen zusammen und nahm nach diversen Vertrags-Querelen mit Colored Sands ein von vielen Fans herbeigesehntes fünftes Album auf. Eines, dessen Stil nun endlich in die Zeit passt. Er hat ein paar versierte Musiker um sich versammelt: Kevin Hufnagel (g), Colin Marston (b), John Longstreth (dr) kommen von Krallice, Vaura, Dysrythmia – von Bands, die den Ball, den Gorguts ’98 ins Feld geworfen hatten, aufgenommen haben – und die jetzt mit Lemay den Mastermind und Komponisten über sich haben, der ihre beträchtlichen Fähigkeiten in die richtigen Bahnen lenkt. Lemay mag kein perfekter Gitarrist sein (dazu hat er hier Mr. Hufnagel), aber er ist ein Meister der DM-Komposition und Kombination von Elementen. Die chaotischen Passagen, die schrägen Harmonien beim Titeltrack, die ultra-komplexe Rhythmik – all das bleibt dennoch nachvollziehbar. Bis auf das Klassik-Pastiche „The Battle of Chamdo“ herrscht eine brutale Härte, die immer wieder mit melodischen Passagen gebrochen wird. Lemay hat bei aller Liebe zur Komplexität ein Ohr für Melodie und so ist Colored Sands abwechslungsreich und nachvollziehbar: Keine Selbstverständlichkeit bei Musik, die Härte oft zum Selbstzweck macht. Daß Drums und Bass auch hier enorm einfallsreich und kraftvoll donnern, daß Gitarrensoli in den Irrsinn abgleiten – all das wird von der dunklen Schönheit in Tracks wie „Embers Voice“ aufgefangen. Einzige Warnung: Death Metal sollte man schon wollen.

Dennis Johnson

November (R. Andrew Lee)

(Irritable Hedgehog, 2013)

Meine Interesse an Minimal Music dürfte nicht überraschen, wenn man etwa in meinem Hauptartikel 2002 über den damals erschienenen ersten Teil von William Basinski’s Disintegration Loops liest. Immer wieder gibt es begeisternde Beispiele für diese „Kunst“. Da entstehen Alben, die mit Rockmusik nicht das Geringste zu tun haben, die auf artifiziellen Konzepten aufbauen und als Klanginstallationen gedacht sind, denen die Kurzweile von „Pop“ abgeht. Das sind dann oft Alben, die vielleicht als wegweisend gelten, die aber selten gehört werden und kommerziell kaum eine Rolle spielen. Aber – bei meiner Auswahl der wichtigsten Alben eines Jahres ist Kommerzialität kein Kriterium.

Meine Interesse an Minimal Music dürfte nicht überraschen, wenn man etwa in meinem Hauptartikel 2002 über den damals erschienenen ersten Teil von William Basinski’s Disintegration Loops liest. Immer wieder gibt es begeisternde Beispiele für diese „Kunst“. Da entstehen Alben, die mit Rockmusik nicht das Geringste zu tun haben, die auf artifiziellen Konzepten aufbauen und als Klanginstallationen gedacht sind, denen die Kurzweile von „Pop“ abgeht. Das sind dann oft Alben, die vielleicht als wegweisend gelten, die aber selten gehört werden und kommerziell kaum eine Rolle spielen. Aber – bei meiner Auswahl der wichtigsten Alben eines Jahres ist Kommerzialität kein Kriterium.

So erscheint im Jahr 2013 mit der 4-CD Box November das vergessene Vorbild für das namhaftere Well Tuned Piano von La Monte Young. Der Komponist Dennis Johnson – an der UCLA befreundet mit Young und mit ihm und Terry Jennings Begründer der Minimal Music – hatte das 5-stündige Stück Musik 1959 komponiert, es 1962 zum Teil auf Cassette aufgenommen, sich ein paar Jahre später dann aber komplett von der Musik verabschiedet um als namhafter Wissenschaftler im Bereich der Mathematik Karriere zu machen. Seine Komposition existierte jahrelang nur als Fragment auf besagter Cassette, wurde aber in den Neunzigern von La Monte Young an den Musikwissenschaftler Kyle Gann übergeben, der die Arbeit rekonstruierte und 2013 vom Klassik- und Minimal – Spezialisten R. Andrew Lee einspielen ließ. La Monte Young wollte wohl der Tatsache Gerechtigkeit zollen, dass er sich fünf Jahre später von dieser Musik zu seinen Well Tuned Piano-Kompositionen hatte inspirieren lassen. Interessant finde ich, dass Johnson’s November deutlich erkennbare „mathematische“ Strukturen hat – was aber mitnichten bedeutet, dass hier akademisch verkopfte Musik gespielt wird – diese Komposition, das buchstäblich 54 Jahre lang verloren war, ist so kraftvoll, so „unendlich“, wie es für Musik überhaupt möglich sein kann. November scheint wie der Versuch, das Universums in seinen Bewegungen musiklisch darzustellenn. Man hört Schönheit und ihr Vergehen, mit ihren ruhigen, melancholischen und repetitiven Motiven ist November Musik in einer sehr endgültigen Form.

Run the Jewels

s/t

(Fool’s Gold, 2013)

Das „beste HipHop-Album“ für 2013 auszuwählen fiel mir nicht schwer. Das Projekt Run the Jewels besteht mit dem Rapper Killer Mike und dem Produzenten und Rapper El-P schon mal aus zwei Schwergewichten (die ganz nebenbei für mich Kanye West und sein 2013er Album Yeezus von der Waage schieben). Dass ihr Debüt dann tatsächlich ohne Filler über ökonomische 33 Minuten die Spannung hoch hält, ist Grund genug für seine exponierte Stellung in meinem Buch. Natürlich kommt die Tatsache hinzu, dass es sound- und produktions-technisch auf der Höhe der Zeit ist. El-P und Killer Mike brennen in diesen Jahren, im Vorjahr haben beide schon jeweils unter eigenem Namen große Leistungen geliefert: El-P’s Cancer 4 Cure und Killer Mike’s R.A.P. Music sind die von El-P produzierten Vorläufer zu Run the Jewels. Nach einer gemeinsamen Tour wurde die Zusammenarbeit der beiden in einem eigenen Projekt beschlossen, Den Namen für ihre Rap Supergroup entnahmen sie einem Song von LL Cool J, das Ergebnis wurde zunächst als digitaler Download ins Netz gestellt, bekam den erhofften Zuspruch und wurde schnell als DAS HipHop Album 2013 erkannt (von Denen, die nach Innovation und Intelligenz suchen). Dass Run the Jewels mit wenigen Gast-Beiträgen auskommt, mag als Indiz für seine Klasse gelesen werden. El-P ist ein meisterhafter Produzent, Killer Mike hat sich mit seinem Southern Drawl als einer der großen Rapper seiner Generation erwiesen, wird nicht zu unrecht gerne mit Ice Cube verglichen, die bedrohliche Atmosphäre, die der leicht paranoide El-P hier erschafft, hat einen eigenen, bislang unerhörten Charakter, Sounds und Beats sind einfallsreich und innovativ, beiden ist es gelungen Dub-Step, Dancefloor und prototypischen HipHop zu verbinden. Tracks wie das leicht absurde „Sea Legs“, das hoffnungslose „DDFH“ (Akronym für Do Dope, Fuck Hope) sind finster und spannend, sogar der möglicherweise schwächste Track „No Come Down“ ist so perfekt produziert, hat so fantastische Raps von beiden Seiten, dass Andere darum ein ganzes Album bauen würden. Die Tatsache, dass Run the Jewels mit ihren danach folgenden Alben den Standard gehalten haben, ist die letzte Bestätigung für dieses Debüt. Jeder mag sich seinen Favoriten heraussuchen, ich liebe No.1 weil es so fokussiert ist. Run the Jewels 2 (2014) und Run the Jewels 3 (2016) sind willkommene Ergänzungen, No.4 ist ein politisches Manifest. Einziger Nachteil: sie sind alle nicht mehr so überraschend wie dieses Debüt. Ein Klassiker, der auch in kommende Zeiten so gesehen wird.

…to mention the honourable again…

…ich mache es ja jetzt für jedes Jahr: Da es schwer einzuschätzen ist, welches Album sich wirklich als „Klassiker“ entpuppen wird, und weil die Masse an Veröffentlichungen so groß ist, nenne ich hier ein paar Kandidaten, die durchaus eines der oben beschriebenen Alben ersetzen könnten: Kanye West‘ Yeezus ist übertrieben (und) gut, Virgins von Tim Hecker würde ich jedem empfehlen, dem November zu lang und zu artifiziell ist. I See Seaweed von den Australiern The Drones ist eine starke Konkurrenz für Nick Cave’s tolles Album, Kayo Dot machen mit Hubardo das nächste Avantgarde Metal Referenzwerk. Die Flaming Lips sind schon wieder toll mit ihrem The Terror, ich mag auch Bill Callahan’s Dream River – aber dessen letztjähriges Album fand ich etwas besser… Und so könnte ich weiter machen mit The Electric Lady von Janelle Monae oder EXAI von Autechre. Jeder möge bevorzugen, was er will – ich wähle die Alben hier oben.