https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-2011/pl.u-WabZv4ZidKkB04b

Zunächst ensteht in Ägypten, Tunesien, Marokko und vielen anderen Staaten so etwas wie Hoffnung, aber bald werden die Bemühungen von den etablierten Herrschaftskasten mit Hilfe von religiösen Fundamentalisten blutig unterdrückt und speziell in Syrien bricht ein Bürgerkrieg aus, den die Weltmächte als neuen Stellvertreterkrieg instrumentalisieren. Am 11. März kommt es vor Japan zu einem Tiefsee-Erdbeben mit nachfolgendem Tsunami (über 19.000 Tote), der das Kernkraftwerk von Fukushima komplett zerstört – und wieder einmal ist ein völlig undenkbarer Super-GAU eingetreten – und wieder einmal verharmlost die Atom-Lobby bis heute die Folgen. Immerhin entscheidet Deutschland sich für den schnellen Atomausstieg – irgendwann demnächst… Weltweit kommt es zu Naturkatastrophen, Stürmen, Dürren etc wegen der immerhin von Manchen (an)erkannten Klimaveränderungen, dazu Erdbeben in Neuseeland, im Iran und wie gesagt in Japan. Osama Bin Laden, Chef der Al Qaida Attentäter wird – live vom US Präsidenten via Satellit verfolgt – von einem US Kommando erschossen und in Norwegen killt ein fanatischer Faschist 77 Jugendliche, die mit einer sozialdemokratischen Jugend-Organisation auf einer Ferieninsel kampieren. Weltweit driften Gesellschaften politisch immer weiter auseinander und politischer und religiöser Extremismus ist auf dem Vormarsch. Der Nordkoreanische Superheld Kim Jong Il, einzigartiger, vom Himmel abstammender Führer und glorreicher General stirbt – bzw. fährt wohl auf ins Paradies. Sein Erbe Kim Jong Un ist genauso bekloppt. Soul-Sängerin Amy Winehouse stirbt zu Niemandes Überraschung mit gerade mal 28 Jahren. Das Jahr 2011 ist geprägt von der elektronischen Musik, Avantgarde wird zum Mainstream (Siehe Oneohtrix Point Never etc) wie immer in den letzten Jahren gibt es in fast jedem Genre lohnendes zu hören. PJ Harvey macht großartigen Folk, Kate Bush kehrt zurück, extreme Musik bleibt extrem ohne sich zu verschlechtern. R’n’B und (Neo)-Soul bekommt erstaunliche Relevanz, etliche große Alben erscheinen (dennoch) erst einmal nur als Self-Releases und Downloads – ein Trend, der dieses Jahr etliche kommende Klassiker erfasst. Musik ist oft doch nur Begleitprodukt zum Lifestyle. Oberflächlichere Soundtracks dazu verkaufen Bruno Mars, Katy Perry, David Guetta und andere Leichtgewichte, Coldplay blähen sich bis zur Unkenntlichkeit auf, Müll überall, aber eben auch…

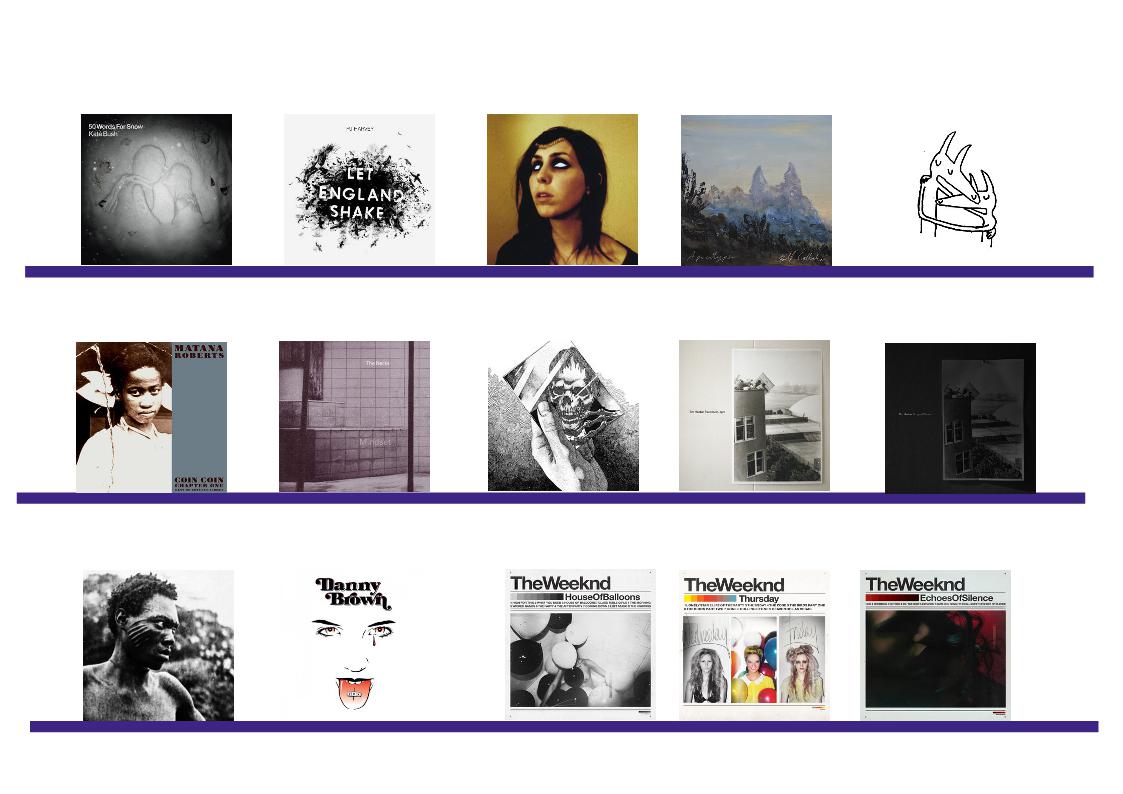

Kate Bush

50 Words for Snow

(Fish People, 2011)

Eigentlich will ich in diesem Kapitel nicht auf einem Thema herumreiten – aber ich habe herausgefunden, dass die (IMO) besten Alben dieses Jahres durchaus Gemeinsamkeiten haben, von denen Eine das Geschlecht der Interpreten ist… Dass PJ Harvey Kate Bush als eines ihrer größten Idole bezeichnete, dürfte immerhin überraschen – ihrer Musik hörte man das lange nicht an – aber inzwischen…? (Siehe White Chalk aus 2007 und das hier unten beschriebene Let England Shake…) Inzwischen hat Kate Bush den Status einer elder stateswoman, ihre in großen Abständen erscheinenden Alben sind Äußerungen einer Künstlerin, die schon aufgrund ihrer Geschichte Nichts mehr falsch machen kann. Und genau damit könnte sie natürlich in eine Kreativ-Falle treten und sich mit 50 Words for Snow nur auf alten Lorbeeren ausruhen. Aber das macht Kate Bush natürlich nicht. Das Album ist – wie der Vorgänger Aerial – ein gänzlich individuelles und eigenständiges Werk, zwar eindeutige Kate Bush aber zugleich wieder ganz neu. Kurz gesagt kommt mir 50 Words for Snow vor wie ein musikalisches Bild mit der Darstellung der meditativen Atmosphäre, die bei nächtlichem Schneefall entstehen mag. Kate Bush singt mit (inzwischen) tieferer Stimme, die elegischen Songs werden vom Klavier und von Steve Gadd’s Percussion getragen, sie beschreibt den Fall einer Schneeflocke aus der Ich-Perspektive, in „Misty“ verbringt sie eine Nacht mit einem Schneemann, im wunderschönen „Lake Tahoe“ sucht eine viktorianische Geister-Frau ihren ertrunkenen Hund „Snowflake“ unter dem Eis (was an die gespenstische Atmosphäre ihres einstigen Hits „Wuthering Heights“ erinnert) und beim exzentrischen Titeltrack zählt Stephen Fry besagte 50 Worte für Schnee auf. Das Album hat eine entspannende Wirkung (im Gegensatz zu den beiden weiter unten gelobten Alben von PJ Harvey und Chelsea Wolfe), Bush verzichtet auf Drama, auf komplizierte Beziehungs-Geschichten, und betrachtet die Natur, wie man eine Schneeflocke durch ein Mikroskop in all ihrer Komplexität bestaunen könnte. Dem langsamen Fall der Schneeflocken entsprechend sind manche Songs über zehn Minuten lang, und genau so muss es dann auch sein. Mit Elton John hat sie für „Snowed in at Wheeler Street“ einen prominenten Duett-Partner, der dem Song und dem Konzept nicht schadet. Das einzige, was ich bedaure ist, dass seither (2022) kein neues Album mehr zustande kam. Immerhin wurde 50 Words for Snow inzwischen auf Vinyl veröffentlicht.

Eigentlich will ich in diesem Kapitel nicht auf einem Thema herumreiten – aber ich habe herausgefunden, dass die (IMO) besten Alben dieses Jahres durchaus Gemeinsamkeiten haben, von denen Eine das Geschlecht der Interpreten ist… Dass PJ Harvey Kate Bush als eines ihrer größten Idole bezeichnete, dürfte immerhin überraschen – ihrer Musik hörte man das lange nicht an – aber inzwischen…? (Siehe White Chalk aus 2007 und das hier unten beschriebene Let England Shake…) Inzwischen hat Kate Bush den Status einer elder stateswoman, ihre in großen Abständen erscheinenden Alben sind Äußerungen einer Künstlerin, die schon aufgrund ihrer Geschichte Nichts mehr falsch machen kann. Und genau damit könnte sie natürlich in eine Kreativ-Falle treten und sich mit 50 Words for Snow nur auf alten Lorbeeren ausruhen. Aber das macht Kate Bush natürlich nicht. Das Album ist – wie der Vorgänger Aerial – ein gänzlich individuelles und eigenständiges Werk, zwar eindeutige Kate Bush aber zugleich wieder ganz neu. Kurz gesagt kommt mir 50 Words for Snow vor wie ein musikalisches Bild mit der Darstellung der meditativen Atmosphäre, die bei nächtlichem Schneefall entstehen mag. Kate Bush singt mit (inzwischen) tieferer Stimme, die elegischen Songs werden vom Klavier und von Steve Gadd’s Percussion getragen, sie beschreibt den Fall einer Schneeflocke aus der Ich-Perspektive, in „Misty“ verbringt sie eine Nacht mit einem Schneemann, im wunderschönen „Lake Tahoe“ sucht eine viktorianische Geister-Frau ihren ertrunkenen Hund „Snowflake“ unter dem Eis (was an die gespenstische Atmosphäre ihres einstigen Hits „Wuthering Heights“ erinnert) und beim exzentrischen Titeltrack zählt Stephen Fry besagte 50 Worte für Schnee auf. Das Album hat eine entspannende Wirkung (im Gegensatz zu den beiden weiter unten gelobten Alben von PJ Harvey und Chelsea Wolfe), Bush verzichtet auf Drama, auf komplizierte Beziehungs-Geschichten, und betrachtet die Natur, wie man eine Schneeflocke durch ein Mikroskop in all ihrer Komplexität bestaunen könnte. Dem langsamen Fall der Schneeflocken entsprechend sind manche Songs über zehn Minuten lang, und genau so muss es dann auch sein. Mit Elton John hat sie für „Snowed in at Wheeler Street“ einen prominenten Duett-Partner, der dem Song und dem Konzept nicht schadet. Das einzige, was ich bedaure ist, dass seither (2022) kein neues Album mehr zustande kam. Immerhin wurde 50 Words for Snow inzwischen auf Vinyl veröffentlicht.

PJ Harvey

Let England Shake

(Island, 2011)

… und da ist sie ein weiteres mal: PJ Harvey war – ganz objektiv – in der populären Musik seit den Neunzigern eine Konstante. Eine produktive, wandelbare, intelligente und geschmackvolle Künstlerin, die durch kluge stilistische Wendungen nie langweilig wurde. Ihr letztes Solo-Album von 2008 war so beeindruckend, dass es im Hauptartikel landen musste. Das folgende Album mit John Parish war auch gut, aber eben nicht PJ allein, Let England Shake erinnerte wieder daran, warum man an dieser Frau nicht vorbei kam. Sie schaffte es scheinbar spielend, eine feine Balance zwischen Pop, (Folk)Rock, Experiment und Anspruch zu halten. Auf diesem Album setzte sie sich mit den schwierigen Themen Krieg, Verlust, (fehlgeleitetem) Patriotismus und Fanatismus auseinander, hatte dazu englische Soldaten, Iraner und Afghanen befragt, Berichte über die Schlacht von Gallipoli gelesen, behandelte auf „The Words That Maketh Murder“ die Kriegsverbrechen unter Prime Minister Tony Blair, bei „On Battleship Hill“ den zweiten Weltkrieg – und das immer aus der Perspektive des einzelnen, fehlgeleiteten und benutzten Individuums. So wurde aus Let England Shake ein Anti-Kriegs-Album, das erschreckend und zugleich schön ist. PJ Harvey hatte schon auf White Chalk mit höherer Stimme gesungen – auch hier sang sie eine Oktave höher als früher, eine bewusste Entscheidung, die sie beim Einüben der Songs traf. Die Aufnahmen fanden in einer umgewidmeten Kirche in Dorset statt – was dem Album seinen hallenden Sound verleiht – und sie ließ ihre Musiker – John Parish, Mick Harvey und Drummer Jean-Marc Butty – bewusst improvisieren. Im Gegensatz zu White Chalk ist Let England Shake nicht vom Klavier bestimmt, PJ hatte inzwischen die Autoharp (eine Art Zither…) entdeckt und arbeitete mit Saiteninstrumenten, Saxophon und Blasinstrumenten – und erfand dazu Folk-Melodien, die im Kontrast zu den bitteren Themen zu stehen schienen. Man vermutet beim fröhlich dahin-hüpfenden Titeltrack keine Lyrics, die sich mit dem Tod beschäftigen, die sanfte, mit Autoharp und Bläsern verzierte Ballade „All and Everyone“ über das Massaker von Bolton im britischen Bürgerkrieg Mitte des 17. Jahrhunderts hat zwar bedrohliche Untertöne, aber ist die Melodie nicht zu lieblich für 1.600 Tote…? Letztlich machte Harvey mit Let England Shake – nach White Chalk – den nächsten Schritt in Richtung klassischer britischer Folk-Musik, deren Themen dunkel, deren Melodien aber oft hell und lieblich sind. Sie hatte in den Jahren zuvor ihr Songwriting erneuert – inzwischen waen die Worte Leitmotiv der Musik, die Autoharp als Instrument zum Komponieren bewirkte eine noch deutlichere Hinwendung zum Folk-Sound. Dass PJ Harvey sich längst von Patti Smith (mit der sie von Ignoranten immer noch verglichen wurde) emanzipiert hat, versteht sich. Let England Shake hat zeitlose Klasse.

Chelsea Wolfe

Ἀποκάλυψις

(Pendu Sound, 2011)

Dummköpfe könnten sich hier und jetzt beklagen, dass Chelsea Wolfe sich (zu eng) an PJ Harvey anlehnte = dass ihr zweites Album – Ἀποκάλυψις (= Apokalypsis) – nur ein Abklatsch der früheren PJ Harvey war… Aber das ist so falsch wie der Vergleich zwischen PJ Harvey und Patti Smith. Ja, es GIBT Ähnlichkeiten – schon allein in der Kraft und Ausdrucksweise der Stimme – aber man kann Chelsea Joy Wolfe (so ihr Geburtsname) in den Jahren der Postmoderne auch mit Grouper, mit Nico, Carla Bozulich oder Siouxie Sioux vergleichen. Die Versuchung ist groß, wenn man sieht wie sie sich in den folgenden Jahren inszenierte. Aber spätestens dieses Album war so eigenständig – und gelungen – dass Vergleiche zu kurz greifen und ich es hier empfehlen will. Wolfe hatte schon als Kind Songs komponiert, der Vater hatte als Country-Musiker ein kleines Home-Studio und die junge Chelsea konnte schon frühzeitig ihre eigene musikalische Sprache entwickeln. Ein nicht veröffentlichtes Album 2006, dann 2010 mit The Grime and the Glow ein erster kleiner Underground-Erfolg – aber das Album, mit dem sie endlich größere Aufmerksam bekam, war Ἀποκάλυψις . Was sie hier in erstaunlicher Bandbreite präsentierte, fällt gemeinhin unter die Begriffe Gothic, Darkwave, Ethereal Wave oder Doom. Sie baut ihre Musik mit Stilmitteln wie stark verhalltem Gesang, düsteren Drum-, Bass- und Gitarren-Sounds auf, mit schleppenden oder majestätisch dahinschreitenden Rhythmen. Aber Chelsea Wolfe hatte eben auch die Songs, all die Formalien mit Leben und Bedeutung zu füllen, sie vermischte ihre dunklen Farben zu einem eigenen Schwarz. Gothic – ich will es mal so einfach nennen – war nichts Neues mehr, und Ἀποκάλυψις war kein innovatives Album, aber Chelsea Wolfe klang, als hätte sie diese Musik neu erfunden, als hätte sie keine andere Wahl, als genau so zu klingen. Und Ja – „Tracks (Tall Bodies)“ könnte ich mir auch als Song aus PJ Harvey’s Federn vorstellen, aber das ist ein Lob. Wolfe kannte natürlich Black Metal und Psychedelic – ihre Generation war mit dem Wissen um 50 Jahre (Rock)musik aufgewachsen und hatte Alles via Internet zur Verfügung (Man schaue sich ihre YouTube Videos von Burzum und Radiohead-Songs an). Um so größer der Verdienst, wenn aus all dem Wissen ein Song wie „Moses“ oder „Movie Screen“ destilliert wird. Das Album ist überraschend abwechslungsreich, Tracks wie „Friedrichshain“ sind regelrecht catchy und klugerweise kurz gehalten, das darauf folgende „Pale on Pale“ belehnt Siouxie and the Banshees, Sludge und Black Metal. Der Trend zum Gothic war zwar nich neu, aber Ἀποκάλυψις ist für mich das erste bemerkenswerte Beispiel dieser Musik von einer neuen Generation von Todessehnsüchtigen.

Bill Callahan

Apocalypse

(Drag City, 2011)

…ich lobe dieses dritte Album von Bill Callahan – ehemals Smog – nicht nur wegen des Titels. Die Apokalypse scheint mir 2011 zwar ein virulentes Thema gewesen zu sein – schon vor dem GAU von Fukushima – aber unabhängig vom Witz, zwei Alben gleichen Titels nebeneinander zu stellen ist Apocalypse ganz einfach eines der besten Alben eines Musikers, der sich inzwischen mit Künstlern wie Leonard Cohen messen kann… womit es zu einem DER Alben aus 2011 wird. Bill Callahan hatte sein Alias Smog nun schon seit fünf Jahren hinter sich gelassen, Apocalypse war sein drittes Album unter dem eigenen Namen, ein weiterer Schritt in Richtung eines (scheinbar) freundlicheren Sounds, der freilich nach wie vor die ihm eigene Idiosynkrasie kolorierte. An der Oberfläche bekam Apocalypse mit live im Studio eingespielter Fiddle, Flöte, Gitarre und E-Piano eine LoFi Country Atmosphäre – aber die wurde hier und da mit hässlichen Distortions aufgebrochen. Und vor den Klang seiner Band stellte Callahan seinen lakonischen Bariton. Schon der Opener „Drover“, leitet das Album allein mit seiner Stimme ein, um dann mit den genannten musikalischen Mitteln in verschlüsselten Lyrics die Heimat und ihre Unzugänglichkeiten und Unzugänglichkeiten zu beschreiben. Das Album handelt immer auf eine Weise von den USA – und der Titel und das Cover (ein Ausschnitt des Gemäldes „Apocalypse at Mule Ears Peak, Big Bend National Park in West Texas“ von Paul Ryan) zeigen, wie zwiegespalten er zu seinem Land steht. Beim zentralen „America!“ benennt er die (Country) Ikonen Cash, Kristoffersen, Newbury und Jones, bedauert den Moment, in dem er nicht dort ist, singt aber auch: „Afghanistan! Vietnam! Iran! Native American! America! Well, everyone’s allowed a past they don’t care to mention...“ Den Song hatte er geschrieben, nachdem er bei Konzerten den wachsenden Anti-Amerikanismus im Ausland wie auch in den USA festgestellt hatte. Und damit behandelte Callahan einen Zwiespalt, den er offenbar in allen Lebensbereichen wiederfand. Apocalypse mag musikalisch kein revolutionäres Album sein und die Lyrics mögen mit ihrem lakonischen, unkitschigen (Selbst)zweifel ein Grundthema dieses Musikers behandeln, aber Callahan hatte sich zu einem der größten Singer und Songwriter seiner Generation entwickelt. Und die sieben Songs auf diesem Album waren eine weitere Steigerung im Vergleich zu Allem, was davor kam. Bill Callahan hatte jetzt nur noch Will Oldham und Dave Berman von den Silver Jews neben sich.

…ich lobe dieses dritte Album von Bill Callahan – ehemals Smog – nicht nur wegen des Titels. Die Apokalypse scheint mir 2011 zwar ein virulentes Thema gewesen zu sein – schon vor dem GAU von Fukushima – aber unabhängig vom Witz, zwei Alben gleichen Titels nebeneinander zu stellen ist Apocalypse ganz einfach eines der besten Alben eines Musikers, der sich inzwischen mit Künstlern wie Leonard Cohen messen kann… womit es zu einem DER Alben aus 2011 wird. Bill Callahan hatte sein Alias Smog nun schon seit fünf Jahren hinter sich gelassen, Apocalypse war sein drittes Album unter dem eigenen Namen, ein weiterer Schritt in Richtung eines (scheinbar) freundlicheren Sounds, der freilich nach wie vor die ihm eigene Idiosynkrasie kolorierte. An der Oberfläche bekam Apocalypse mit live im Studio eingespielter Fiddle, Flöte, Gitarre und E-Piano eine LoFi Country Atmosphäre – aber die wurde hier und da mit hässlichen Distortions aufgebrochen. Und vor den Klang seiner Band stellte Callahan seinen lakonischen Bariton. Schon der Opener „Drover“, leitet das Album allein mit seiner Stimme ein, um dann mit den genannten musikalischen Mitteln in verschlüsselten Lyrics die Heimat und ihre Unzugänglichkeiten und Unzugänglichkeiten zu beschreiben. Das Album handelt immer auf eine Weise von den USA – und der Titel und das Cover (ein Ausschnitt des Gemäldes „Apocalypse at Mule Ears Peak, Big Bend National Park in West Texas“ von Paul Ryan) zeigen, wie zwiegespalten er zu seinem Land steht. Beim zentralen „America!“ benennt er die (Country) Ikonen Cash, Kristoffersen, Newbury und Jones, bedauert den Moment, in dem er nicht dort ist, singt aber auch: „Afghanistan! Vietnam! Iran! Native American! America! Well, everyone’s allowed a past they don’t care to mention...“ Den Song hatte er geschrieben, nachdem er bei Konzerten den wachsenden Anti-Amerikanismus im Ausland wie auch in den USA festgestellt hatte. Und damit behandelte Callahan einen Zwiespalt, den er offenbar in allen Lebensbereichen wiederfand. Apocalypse mag musikalisch kein revolutionäres Album sein und die Lyrics mögen mit ihrem lakonischen, unkitschigen (Selbst)zweifel ein Grundthema dieses Musikers behandeln, aber Callahan hatte sich zu einem der größten Singer und Songwriter seiner Generation entwickelt. Und die sieben Songs auf diesem Album waren eine weitere Steigerung im Vergleich zu Allem, was davor kam. Bill Callahan hatte jetzt nur noch Will Oldham und Dave Berman von den Silver Jews neben sich.

Car Seat Headrest

Twin Fantasy

(Bandcamp, Rec. 2011 (Re-Rec. 2018))

Dieses Power-Pop Meisterwerk erschien 2011 nur als Download, 2012 in Cassetten-Form und erst 2018 als Doppel-LP. Mir erscheint die physische Form immer wertiger als ein paar Daten, daher empfehle ich die Vinyl-Version, auch wenn die eine Neu-Aufnahme war. Twin Fantasy wurde 2010 von dem gerade 18-jährigen US-Studenten Will Toledo erst einmal komplett alleine und „Bedroom-LoFi“ aufgenommen. Aber so ist das ja im Idealfall: Manchmal sind bei Teenage-Genies – Ambitionen und Maßstab größer als das Leben, aber Kreativität und Schönheit stehen dem in Nichts nach. Zuerst hatten ein paar hundert Leute das Album bei Bandcamp ‚runtergeladen, dann waren es Tausend, dann Zehntausend und dann kam Matador und bot Toledo 2015 einen Plattenvertrag an. Der nahm sein Album – nun mit Band und Equipment – neu auf. Kein geringer Verdienst, dass die 2018 veröffentlichte Version Twin Fantasy (Face to Face) tatsächlich gleich gut ist. Das 2011er Album mag man sich auf Bandcamp anhören, die 2018er LP ist unverzichtbar, denn die rohe Emotionalität, die Kraft und Wucht konnte er auch mit Band und sauberer Produktion erhalten. Dass es um seine Beziehungen zu dieser Zeit ging, dass da die Begeisterung und Verzweiflung der Jugend in den Texten und – vor Allem!! – in der Musik deutlich werden, ist die eine Sache. Dass Toledo aber dann auch die Fähigkeiten hatte, seine Emotionen in so wunderbaren Songs zu kanalisieren, macht Twin Fantasy zum Meisterwerk. Die vier Akkorde in drei verschiedenen Variationen beim zentralen 13-minütigen „Beach Life-In-Death“ sind nur in einer Beschreibung wenig. In Realität ist es eine großartiger, lyrisch sicher rätselhafter, aber zugleich so spannender Song, dass die Länge perfekt ist. Die Melodie, die ineinander krachenden Gitarren von „Sober to Death“ sind eine Freude. Und diesmal ist der Text auf Anhieb nachvollziehbar. Will Toledo fielen Melodien ein, die klingen, als kämen sie aus einer Welt, in der „Rockmusik“ etwas gänzlich neues, zugleich zutiefste persönliches ist. Man ist einfach nicht versucht, nach Referenzen zu suchen. Und die Ideen in Arrangements, Melodieführung und Texten klingen immer neu… was bei der neu aufgenommenen LP sicher auch an der famosen Band liegen mag. Car Seat Headrest machten mit diesem Album ein Versprechen, dem sie mit den nachfolgenden Alben immerhin nahe kamen.

Matana Roberts

Coin Coin Chapter One: Gens de couleur libre

(Constellation, 2011)

Die gesellschaftliche Relevanz von Jazz tendierte seit den Mitt-70ern gegen Null. Fans dieser Musik mögen es leugnen, aber Jazz war spätestens seit ’76 (Punk…!) nur noch Nischen-Musik für Eingeweihte, bei der komplexe Strukturen und instrumentale Virtuosität die entscheidenden Faktoren bildeten. Die system-immanente Schwerverdaulichkeit machte es lange Zeit fast unmöglich, Jazz einem genre-fernen Publikum nahe zu bringen. Aber im neuen Millenium kommen wieder Musiker daher, die den Jazz auch als Sprachrohr für Botschaften mit Bedeutung nutzen – und Zack! – Jazz wird wichtig. Somit ist Matana Roberts‘ Live Album Coin Coin Chapter One: Gens de couleur libre das erste „echte“ Jazz Album seit Miles Davis 1970er Meisterwerk Bitches Brew an dieser prominenten Stelle. Die ’78 geborene Matana Roberts hatte sich in Chicago seit den frühen 00er Jahren in diversen Kunst- und Jazz-Projekten als Saxophonistin, Texterin, und Arrangeurin etabliert, sie war insbesondere im Umfeld von Post-Rock Bands (die bekanntlich sehr Jazz-affin sind) wie Godspeed You! Black Emperor und Tortoise unterwegs, hatte auf deren Alben mitgewirkt und einen Vertrag beim antikapitalistischen Montrealer Post Rock Label Constellation ergattert, auf dem sie nun ein Konzept-Werk veröffentlichte. Coin Coin Chapter One… behandelt in Free-Jazz-Improvisationen, Big Band Arrangements, Spoken Word-Passagen, Noise Ausbrüchen und lyrischen Saxophon-Passagen das Leben der Marie Thérèze Coincoin – einer ehemaligen Sklavin im Louisiana des 19. Jhdt., die als Mutter mehrerer frei geborener farbiger Kinder und als erfolgreiche Unternehmerin zur Symbolfigur gegen Rassismus und für Feminismus steht. Beides Themen, die bekanntermaßen gerade in den 2010ern in den USA an Bedeutung gewannen. Roberts plante eine 10-teilige Folge von Alben, die den Rassismus/Feminismus in den USA behandeln, und dieser erste Teil ist musikalisch so spannend, dass man sich schon auf die restlichen neun Teile freuen wollte. Aber wäre nur das Thema klug ausgedacht, dann stünde Coin Coin Chapte One… nicht hier. Die Verquickung von Jazz und Post-Rock, der Abwechslungsreichtum, der innovative und furchtlose Umgang mit diversen Stilmitteln, die in jedem Ton spürbare Dringlichkeit und ja – auch die Virtuosität, mit der hier ein brennendes Thema verhandelt wird, macht das Album zu einem, das über alle Grenzen hinweg funktioniert. Dieses Album steht gleichberechtigt neben Klassikern wie Max Roach’s We Insist! Und Ornette Coleman’s Free Jazz! – Und so ist sein „Stil“ zweitrangig.

Die gesellschaftliche Relevanz von Jazz tendierte seit den Mitt-70ern gegen Null. Fans dieser Musik mögen es leugnen, aber Jazz war spätestens seit ’76 (Punk…!) nur noch Nischen-Musik für Eingeweihte, bei der komplexe Strukturen und instrumentale Virtuosität die entscheidenden Faktoren bildeten. Die system-immanente Schwerverdaulichkeit machte es lange Zeit fast unmöglich, Jazz einem genre-fernen Publikum nahe zu bringen. Aber im neuen Millenium kommen wieder Musiker daher, die den Jazz auch als Sprachrohr für Botschaften mit Bedeutung nutzen – und Zack! – Jazz wird wichtig. Somit ist Matana Roberts‘ Live Album Coin Coin Chapter One: Gens de couleur libre das erste „echte“ Jazz Album seit Miles Davis 1970er Meisterwerk Bitches Brew an dieser prominenten Stelle. Die ’78 geborene Matana Roberts hatte sich in Chicago seit den frühen 00er Jahren in diversen Kunst- und Jazz-Projekten als Saxophonistin, Texterin, und Arrangeurin etabliert, sie war insbesondere im Umfeld von Post-Rock Bands (die bekanntlich sehr Jazz-affin sind) wie Godspeed You! Black Emperor und Tortoise unterwegs, hatte auf deren Alben mitgewirkt und einen Vertrag beim antikapitalistischen Montrealer Post Rock Label Constellation ergattert, auf dem sie nun ein Konzept-Werk veröffentlichte. Coin Coin Chapter One… behandelt in Free-Jazz-Improvisationen, Big Band Arrangements, Spoken Word-Passagen, Noise Ausbrüchen und lyrischen Saxophon-Passagen das Leben der Marie Thérèze Coincoin – einer ehemaligen Sklavin im Louisiana des 19. Jhdt., die als Mutter mehrerer frei geborener farbiger Kinder und als erfolgreiche Unternehmerin zur Symbolfigur gegen Rassismus und für Feminismus steht. Beides Themen, die bekanntermaßen gerade in den 2010ern in den USA an Bedeutung gewannen. Roberts plante eine 10-teilige Folge von Alben, die den Rassismus/Feminismus in den USA behandeln, und dieser erste Teil ist musikalisch so spannend, dass man sich schon auf die restlichen neun Teile freuen wollte. Aber wäre nur das Thema klug ausgedacht, dann stünde Coin Coin Chapte One… nicht hier. Die Verquickung von Jazz und Post-Rock, der Abwechslungsreichtum, der innovative und furchtlose Umgang mit diversen Stilmitteln, die in jedem Ton spürbare Dringlichkeit und ja – auch die Virtuosität, mit der hier ein brennendes Thema verhandelt wird, macht das Album zu einem, das über alle Grenzen hinweg funktioniert. Dieses Album steht gleichberechtigt neben Klassikern wie Max Roach’s We Insist! Und Ornette Coleman’s Free Jazz! – Und so ist sein „Stil“ zweitrangig.

The Necks

Mindset

(RēR Megacorp, 2011)

…und noch im gleichen Jahr straft mich das australische Trio The Necks Lüge bezüglich diverser Faktoren, die ich in der Beschreibung zu Coin Coin… postuliert hatte: The Necks gibt es seit dem Ende der 80er – sie haben also in der Zeit, in der im Jazz angeblich wenig Interessantes passiert ist, ihre sehr interessante Musik entwickelt. „Politische“ Aussagen habe ich bei keinem der 11 (!) Alben vor Mindset wahrgenommen – aber trotzdem sind Chris Abrahams (p, org), Tony Buck (dr, perc) und Lloyd Swanton (b) nie auch nur in den Verdacht geraten, Virtuosität zum Selbstzweck zu praktizieren. Die Musik von The Necks ist tatsächlich ziemlich einzigartig, der Begriff „Jazz“ greift bei ihnen zu kurz und ihre Virtuosität ist nicht „technisch“ (obwohl sie sicher sehr versierte Musiker sind). Die Drei haben in mehr als 20 Jahren einen minimalistischen Jazz entwickelt, den man auch Post-Jazz hätte nennen können, wenn es diesen Begriff je gegeben hätte. The Necks sind ein Free Improvisation-Trio, ihre Musik ensteht – und verändert sich – im Moment, sie basiert auf einer Figur – mal vom Bass, mal von den Drums, mal vom Piano eingeführt, sie verändert sich auf den beiden etwas mehr als 20-minütigen Tracks fast unmerklich, ständige Repetition ist der erste Eindruck – aber weil sich in unmerklichem Fluss alles ändert, bleibt ständig eine unterschwellige Spannung erhalten. Beeindruckend ist Mindset schon durch die unbändige Kraft, diese reíssende Flut, mit der der erste Track des Albums – „Rum Jungle“ – unvermittelt losbricht. Mich erinnert vieles an dieser Musik an die langen Improvisationen der Kraut-Rocker Can – die ja auch durchaus einen Jazz-Hintergrund hatten, deren so gewollter „Schamanismus“ aber von den Necks durch eine überlegte Strukturierung ersetzt wird. Die Musker hier wissen, was sie tun, auch, wenn sie sich in 20 Minuten in Rage spielen – sie wollen die Kontrolle nie völlig verlieren. „Rum Jungle“ ist rasant, die Drums rennen mit Tempo und Sprüngen durch das Dickicht aus einem pulsierenden Basslauf und Piano-Läufen, die nur auf den ersten Eindruck chaotisch sind. Irgendwann steigert sich der Track in einen Climax mit weiss-rauschenden Gitarren und Celli, um dann so aprupt zu verhallen, wie er begann. Dass der zweite Track – „Daylight“ – mit tropfenden Piano-und Percussion-Klängen und mit elektronischen Störgeräuschen nicht wuchtig, sondern beunruhigend ruhig daherkommt, sich auch unmerklich verändert, an Musiker wie Keith Rowe und dessen minimalistische Improvisationsmusik erinnert, freilich ohne dessen Unzugänglichkeit, lässt mich Mindset hier so exponieren. Und ein Hinweis: Letztlich ist dieses Album nur ein bisschen „gleicher“, als die 20+ anderen Alben von The Necks…

Oneohtrix Point Never

Replica

(Software, 2011)

… und die Bedeutung der sog. „elektronischen“ Musik für die Weiterentwicklung der populären Musik kann auch nicht unterschätzt werden – zumal nicht im neuen Millenium. Entweder werden Klänge aus Synthesizer oder Sampler inzwischen immer mehr und immer besser von konventionell arbeitenden Künstlern in ihre Musik integriert (siehe Radiohead), oder Einzelgänger bzw. Projekte wie Aphex Twin, Four Tet, Burial, Boards of Canada etc. schieben die Grenzen dessen, was man ohne das altbekannte Rock-Instrumentarium macht, weiter voran. So hat der Amerikaner Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never bis 2011 etliche gelungene experimentelle „Electronic“ Alben eingespielt, irgendwo zwischen den Polen Ambient und progressive Electronic pendelnd, immer mit dem geliebten Roland Juno-60 als tragendes Instrument. Das letzte Album Returnal hatte von purem Noise bis zu lyrischen Sound-Passagen ein breites Feld abgedeckt, aber auf Replica baut Lopatin nun seine schlauen Tracks um Samples und Loops von Werbe-Jingles aus den 80ern und 90ern von alten VHS-Cassetten. Da ist ein Track wie „Up“, der um dieses eine Wort herum tanzen, dann folgt „Child Soldier“, bei dem nur der kurze Ausruf einer Kinderstimme die Basis für rhythmisch komplexes Dauerfeuer bietet. Bei „Sleep Dealer“ werden Melodie und Klänge um ein kurzes „t…“ und Atemgeräusche gewickelt, der Roland Juno-60 unterstützt nur noch mit schwebenden Sounds, die sympathisch altmodisch klingen, mich an Klaus Schulze und die Berlin School erinnern. Opatin hatte bislang einen Hang zu Retro-Electronic, der Gebrauch von Voice-Samples bricht seine Musik auf, erweitert das Spektrum und macht Replica zu einem einzigartigen unter den vielen Alben dieses Jahres. Vielleicht hatte ihn die Zusammenarbeit mit Antony Hegarty (Antony & the Johnsons) zur Verwendung menschlicher Laute inspiriert, aber er verwendet und verfremdet hier eher die Pausen und Brüche, die entstehen, wenn man Stimmen aus beliebigen Quellen lauscht, setzt sie neu zusammen, verbindet sie zu Musik, die innovativ, aber auch seltsam nostalgisch erscheint. Replica ist Innovation mit bekannten Mitteln. Kein Wunder, dass es zu einem der am meisten gelobten Alben des Jahres wurde – und dass ich es hier beschreibe…

Tim Hecker

Ravedeath, 1972

(Kranky, 2011)

Ravedeath, 1972 ist den beiden EP’s von Andy Stott atmosphärisch durchaus ähnlich, und auch dieses sechste Album des Kanadiers Tim Hecker ist für mich eines der besten Alben dieses Jahres – es gehört somit hier hin. Hecker hatte seit Beginn des Milleniums auf der Basis von Ambient, Drone, Minimal Music konzeptuell und musikalisch enorm spannende Alben gemacht. Er kam vom Minimal Techno, hatte als Jetone drei IDM-Alben gemacht, hatte sich aber durch die Limitierungen des Genre’s eingeengt gefühlt und wollte mehr Bedeutung in seine mit gefundenen Samples, Drones, Loops und „normalen“ Instrumenten wie Piano und Gitarren zusammengebauten Tracks bringen. So entstanden seit Haunt Me, Haunt Me Do It Again von 2001 mehrere Alben, die eher Klangkunst als Techno/ Ambient waren. Für sein neues Album ging Hecker nach Island, traf sich mit dem dort arbeitenden geschätzten Kollegen Ben Frost, der ihm eine Kirche nahe Reykjavik als Aufnahme-Ort vorschlug. Dort wurden an einem Tag die Basis-Sounds – basierend auf Kompositionsideen von Hecker – auf der dortigen Kirchenorgel, unterstützt von Piano und Gitarre, aufgenommen. Ben Frost’s 2009er Album By the Throat mag Hecker überzeugt haben, mit ihm zusammen zu arbeiten aber Ravedeath, 1972 ist atmosphärisch kaum vergleichbar – Hecker hat eine ganz eigene Sprache, die eher auf Klassik, Ambient und Drone beruht – nicht auf Death Metal und Harsh Noise. Er ging mit den Basic-Tracks zurück ins eigene Studio in Montreal und bearbeitete und veränderte sie teils bis zur Auslöschung. Ravedeath, 1972 könnte man eher mit William Basinski’s epochalen Disintegration Loops verglichen – auch bei Hecker ist die Auflösung von Musik – und ihre gleichzeitige so tröstliche Unendlichkeit und Unzerstörbarkeit – das Thema. Allerdings formuliert Hecker diese Gedanken in der kürzeren Form von drei bis sechs-minütigen Takes. So lässt er beim zweiteiligen „Hatred of Music“ den Raumklang der Kirchenorgel als Grundlage stehen – ähnlich wie es dereinst My Bloody Valentine mit ihren Gitarren machten, und lässt darüber Schwaden von Synthesizer-Sounds, Piano-Samples und Geräuschen fliessen. Die abschliessende dreiteilige „In the Air“ Suite gibt nur noch den Hall der Orgel unter verwaschenen Klavier-Akkorden wieder – die Musik versinkt im Vergessen, bleibt nur noch gerade so präsent.

Tim Hecker

Dropped Pianos EP

(Kranky, 2011)

Dieses Motiv wurde von Hecker auf der ebenfalls 2011 erschienen EP Dropped Pianos – auch Bezug nehmend auf das Covermotiv – weitergeführt. Hier ließ er nun auch noch das Klavier in Raum und Zeit verschwinden, die Aufnahmen zu der EP mögen als „Grundlage“ für die Tracks, die Hecker in der Kirche in Reykjavik aufnahm, gedient haben. Tatsächlich hatte er die für Dropped Pianos zusamengestellten „Sketches 1-8“ vor dem Aufenthalt in Island aufgenommen. Die EP ist minimalistischer, weniger verfremdet im Klang, auch weit weniger bombastisch – und meiner Meinung nach eine nicht ganz so faszinierende Ergänzung zu Ravedeath, 1972. Wer nicht genug davon bekommt… Die vorherigen und nachfolgenden Alben Hecker’s sind immerhin allesamt höhrenswert…

Andy Stott

Passed Me By/We Stay Together

(Modern Love, 2011)

Kann sein, dass es so erscheint, als wäre mir Musik egal, die für den Dancefloor geeignet ist – mag sogar sein, dass das manchmal so ist – aber wenn Musik, die zum Tanzen geeignet ist auch in anderen Belangen interessant ist, nicht ein-dimensional bleibt, dann kann ich nicht an ihr vorbei. Die Revolution, die dereinst durch Techno stattfand, hat mich fasziniert – aber das übliche „Format“, in dem Techno seine Hörer erreichte, war nicht das Album… und das ist es, über was ich hier schreibe. Mindestens seit den 90ern hat sich das geändert. Künstler wie Orbital, Underworld, Aphex Twin oder davor Robert Hood, Jeff Mills haben mit Musik, die für die Tanzfläche gedacht ist, auch das 40-80-minütige LP-Format befriedigend bedient, während Techno in diverse Spielarten ausgefächert ist. Jetzt gibt es IDM, Acid House, Glitch, Minimal Techno, Ambient Techno oder z.B. Dub Techno – und all diese Versionen von Dance oder Non-Dance Music haben ihre großen Momente auch im Longplay-Format. DAS Dub-Techno Alben ist IMO diese Compilation aus zwei EP’s (dem Format, das mir für Techno trotz Allem das bessere scheint) vom Mancunian Andy Stott.

Kann sein, dass es so erscheint, als wäre mir Musik egal, die für den Dancefloor geeignet ist – mag sogar sein, dass das manchmal so ist – aber wenn Musik, die zum Tanzen geeignet ist auch in anderen Belangen interessant ist, nicht ein-dimensional bleibt, dann kann ich nicht an ihr vorbei. Die Revolution, die dereinst durch Techno stattfand, hat mich fasziniert – aber das übliche „Format“, in dem Techno seine Hörer erreichte, war nicht das Album… und das ist es, über was ich hier schreibe. Mindestens seit den 90ern hat sich das geändert. Künstler wie Orbital, Underworld, Aphex Twin oder davor Robert Hood, Jeff Mills haben mit Musik, die für die Tanzfläche gedacht ist, auch das 40-80-minütige LP-Format befriedigend bedient, während Techno in diverse Spielarten ausgefächert ist. Jetzt gibt es IDM, Acid House, Glitch, Minimal Techno, Ambient Techno oder z.B. Dub Techno – und all diese Versionen von Dance oder Non-Dance Music haben ihre großen Momente auch im Longplay-Format. DAS Dub-Techno Alben ist IMO diese Compilation aus zwei EP’s (dem Format, das mir für Techno trotz Allem das bessere scheint) vom Mancunian Andy Stott.

Die beiden EP’s Passed Me By/We Stay Together sind 2011 in Abständen erschienen, wurden dann aber auf der hier genannten CD gemeinsam veröffentlicht und passen so gut zusammen, dass ich sie als EIN Album wahrnehme. Andy Stott ist – wie ein paar andere seiner Zunft – ein Künstler, der konzeptuell an seine Version von Tanzmusik herangeht. Er hat eine bestimmte Sprache, bestimmte wiederkehrende Stilmittel und Elemente, die er immer wieder in den Tracks verwendet, die er sich zusammenbaut. Aber er betont mal dieses, mal jenes Element, er wandelt ab und ich würde die Veränderung als eines seiner Stilmittel bezeichnen. Die beiden Ende 2011 zur Doppel-CD zusammengefassten EP’s bauen aufeinander auf, auf Passed Me By erklingt auf „New Ground“ sogar Gesang, seltsam traurig und zugleich maschinenhaft, Bässe wollen Speaker zertrümmern, kratzende Sounds geben Struktur, die Beats sind langsam – mit 90 oder gar 80 BpM viel zu langsam für den Dancefloor. Hier wird Post-Millenial Techno definiert, in einer grauen, menschenleeren Landschaft, in der marode Maschinen das einzige sich bewegende Element sind. Man kann andere Musiker aus dieser Ecke zum Vergleich heranziehen: Gas, Burial, Actress etc. aber Andy Stott’s Musik ist mit ihren dunklen Rhythmen und den zerfledderten Resten irgendwelcher Industrial und Techno-Tracks sehr charakteristisch. Mit We Stay Together folgt sechs Monate später die Vertiefung des Themas, die Atmosphäre wird ein bisschen heller, „Posers“ könnte sogar – ganz langsam – tanzbar sein, aber wer tanzt im Dunkel? Passed Me By/We Stay Together ist somit keine Musik für den Club (…ich kann mir jedenfalls keinen Club vorstellen, wo das hier läuft) aber die beiden EP’s wie alles, was Stott’s bislang gemacht hat – baut auf Techno auf. Ein weiteres beeindruckendes „Album des Jahres 2011“…

Danny Brown

XXX

(Fools Gold, 2011)

Daniel Dewan Sewell aka Danny Brown aus Detroit war – nach eigener Aussage – schon als Kleinkind entschlossen, Rapper zu werden. Er hatte Credibility und street knowledge als Dealer gesammelt, ehe er sich nach entsprechendem Konflikt mit dem Gesetz entschloss, seinen Kindheitstraum zu verwirklichen. In den 00er Jahren veröffentlichte er diverse Mixtapes, ehe er 2010 mit The Hybrid sein erstes „offizielles“ Album bei einem Label zusammenstellte. Das war zwar noch nicht der große Durchbruch, aber hier bekam man erstmals Brown’s typisch grelle Stimme und den aggressiven Flow zu hören, der ihn von anderen unterscheiden würde. 2011 fand er bei Fools Gold In Brooklyn eine neue Heimat und zum 30. Geburtstag wurde XXX (lateinische Schreibweise von 30, wer’s nicht gewusst haben sollte…) – auch zunächst nur als freier Download – veröffentlicht. Es ist ein langes Album, 19 Tracks in fast 55 Minuten, und damit ist es ein Anachronismus, zumal dann, wenn diese Zeit mit Inhalt und „Song“ gefüllt werden will, aber Brown hat genug erlebt, er hat inzwischen einen eigenen und faszinierenden Stil, er hat Texte, die zu hören (bzw. zu lesen) lohnt. Er ist vulgär, er ist offensiv, er ist verrückt, seine Tracks sind dunkel, aber nicht depressiv, dem steht der leicht wahnsinnige Humor entgegen. Er spuckt anstößige Texte über Hochgeschwindigkeits-Beats aus, und zur Hälfte der 55 Minuten geht er vom Gaspedal, um bei „Nosebleed“ mit weniger extremer Stimme die Story einer Kokain-Süchtigen zu erzählen. Er braucht nicht die inzwischen oft so störende Armee von Gast-Rappern, nur Chips und dopehead, Freunde aus alten Tagen, helfen kurz aus. Der Titeltrack ist eine Ode an den Suizid, „Die Like a Rockstar“ name-checkt Stars wie Heath Ledger und John Belushi und ihre Abstürze und wenn er politische Unkorrektheiten wie „Make Sarah Palin deep throat ‚til she hiccup“ rappt, oder boshaft vorschlägt „How about me and your girlfriend, you with it?“, dann steht er dabei dennoch immer via Humor ein bisschen über purer Aggression. Mag sein, dass die mechanische Detroit-Produktion – vom Techno beeinflusst – der Wut die Hitze nimmt, letztlich ist Danny Brown offensichtlich so erfahren, hat zugleich einen so einzigartigen Stil, dass man an diesem Album 2011 nicht vorbei kam. XXX ist das beste HipHop Album des Jahres, besser als undun von The Roots und Oneirology von den CunninLynguists (…die ich immerhin erwähnen wollte…)

The Weeknd

House of Balloons

(Self Released Mixtape, 03-2011)

In der Einleitung habe ich es erwähnt – R’n’B bekommt in der neuen Dekade die Relevanz, die ihm lange abging. Zu Beginn der 10er Jahre sind es Frank Ocean (dessen MixTape Nostalgia, Ultra genau so gut an dieser Stelle stehen könnte) – und Abel Makkonen Tesfaye aka The Weeknd, die der Musik, die sich lange Zeit nur um sich selbst drehte, einen interessanten neuen Twist geben. Da ist der gefeierte Frank Ocean, bei dem es meist um Toleranz, romantisches Verlangen, endlose Liebe geht, der Musik zum Beischlaf macht und dabei immer die Sehnsucht nach Respekt und Intimität mitdenkt – und dann ist da Abel Makkonen Tesfaye aka The Weeknd mit seinem Mixtape House of Balloons, bei dem es nur um kalten, unromantischen Sex geht. Er macht Musik, zu der man Drogen einwirft und dann fickt, bei der es um Geld, Parties, und den unromantischen Austausch von Körperflüssigkeiten geht. „Wicked Games“ und „Loft Music“ sind Songs für eine Nacht, die mit Pillen und Sex befeuert wurde, grundlegende menschlichen Emotionen kommen nicht vor – und diese Kälte ist das Thema seiner Musik. Entsprechend kalt ist vor Allem die Produktion. Future Garage klingt an, genau wie gerade angesagter, Kokain-geschwängerter HipHop, aber auch Sounds aus Post Punk und Dream Pop, wenn beim Titeltrack etwas Siouxie & The Banshees und bei „The Knowing“ die Cocteau Twins gesampelt werden. House of Baloons ist spannend, gerade WEIL es die Anti-Thesis zu dem ist, was man als R’n’B kannte und das fehlende E im Namen macht Weeknd durchaus zu Recht zum „Weakened“ – zum „Geschwächten“ . Es ist ein R’n’B-Album das unzweifelhaft sexy, aber eiskalt ist – und das ist eine bewusste, vermutlich eine rein ästhetische Entscheidung. Tesfaye’s Stimme allein könnte mit ihrer Nähe zu der Michael Jackson’s auch Alles anders machen.

The Weeknd

Thursday

(Self Released Mixtape, 08-2011)

House of Balloons wurde noch im selben Jahr gefolgt vom nächsten Mixtape Thursday, der Fortsetzung, die das gleiche Thema mit noch besserer Produktion, dafür ein paar weniger ausgefeilten Songs bot. Dass The Weeknd in so kurzer Zeit ab und zu die Puste ausgehen würde, scheint mir logisch und verzeihlich, zumal das mit Glanzlichtern wie „Life of the Party“,„The Zone“ (in Kollaboration mit Drake) oder dem von Distortion zerschossenen „The Birds Pt.2“ einhergeht . Die Produktion auf Thursday ist komplexer, die Sounds weiter übereinander geschichtet, ohne je an Sinnhaftigkeit zu verlieren, Thursday ist ein würdiger, ebenso düsterer Nachfolger eines der besten Debüt’s des Jahres…

The Weeknd

Echoes of Silence

(Self Released Mixtape, 12-2011)

…und es kam mit dem dritten 2011er The Weeknd Mixtape Echoes of Silence noch besser: Hier wurde direkt beim ersten Track „D.D.“ Michael Jackson, der Übervater des (sinnentleerten) R’n’B gecovert. („D.D.“ = „Dirty Diana“ – got it?) – und Tesfaye war den stimmlichen Anforderungen durch den „King of Pop“ locker gewachsen. Echoes of Silence war musikalisch ein weiterer Schritt voran, das Songwriting womöglich noch eine Spur besser, die Produktion noch ausgefeilter. Dass Zeitgenosse Drake auch hier mitmachte, fiel nicht auf, dafür war Tesfaye’s Gesang zu leidenschaftlich, seine Persönlichkeit, die hier mit Stimme und Lyrics deutlich abgebildet wurde, viel zu prägend. Immer noch war die Grundstimmung kalt und depressiv, aber Echoes of Silence ist persönlicher als House of Balloons, Tesfaye gab sich nun als Person, die neben den Drogen die Liebe als das größte Problem erkannt hatte. Diese drei Mixtapes waren eine so gelungene Einführung in die Welt des gerade mal 21-jährigen, dass es unmöglich wurde, die bald als Trilogy veröffentlichten drei Alben zu übertreffen. Die gelungenen Cover Design’s, die Tatsache, dass hier eine innovative, kühle, extrem stylishe Form des R’n’B mit einem ganze Paket großer Songs geboten wurde, macht diese Trilogie für mich zwar „erwähnenswerter“ als Frank Ocean’s Mixtape Nostalgia, Ultra, ich will aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass dessen 2011er Album nicht schlechter ist. Er hat aber u.a. wegen des naheliegenden Vergleiches zum im nächsten Jahr kommenden channel ORANGE die Nase etwas weiter hinten.

…to mention the honourable…

Wieder versuche ich bei den meisten Reviews hier oben zu rechtfertigen, warum ich dieses spezielle Album so exponiere. Man weiss eben einfach noch nicht, welches Album in 10-15 Jahren noch den Stellenwert hat, den ich ihm in diesem „Kapitel“ gebe,. Ich glaube nur, dass Tim Hecker’s Ravedeath, 1972 oder The Weeknd’s drei Mixtapes im Jahr 2025 noch gehört und als stilprägend, befriedigend, gar zeitlos bezeichnet werden. ICH könnte es mir vorstellen – auch wenn insbesondere elektronische Musik eine seltsam kurze Halbwertzeit zu haben scheint.. Gerade in dieser Zeit ist die Anzahl an Veröffentlichungen in den diversen Formaten CD, LP, Download, Stream etc. so gewaltig, dass ich gewiss so manchen kommenden Klassiker jetzt hier nur ehrenhaft erwähne: Fleet Foxes Helplesness Blues oder Bon Ivers zweites Album. Im HipHop mag wer will auch Shabbaz Palace’s Black Up oder Oneirology von den famosen Cunninlynguists lieben. Oder Tom Waits‘ Bad As Me? Oder Lucinda Williams‘ Blessed anyone? St. Vincent’s Strange Mercy oder das nächste tolle Album von Radiohead? Ich habe kein Beispiel für großen „…wasauchimmer-Metal“ beschrieben, wo doch zum Beispiel Esoteric und Vektor und Ulcerate jeweils großartige Alben gemacht haben. Nun – wer will, möge sich dort umhören. Jedes Jahr gibt es Massen an guter Musik. Nicht alles passt in meinen Leitartikel…