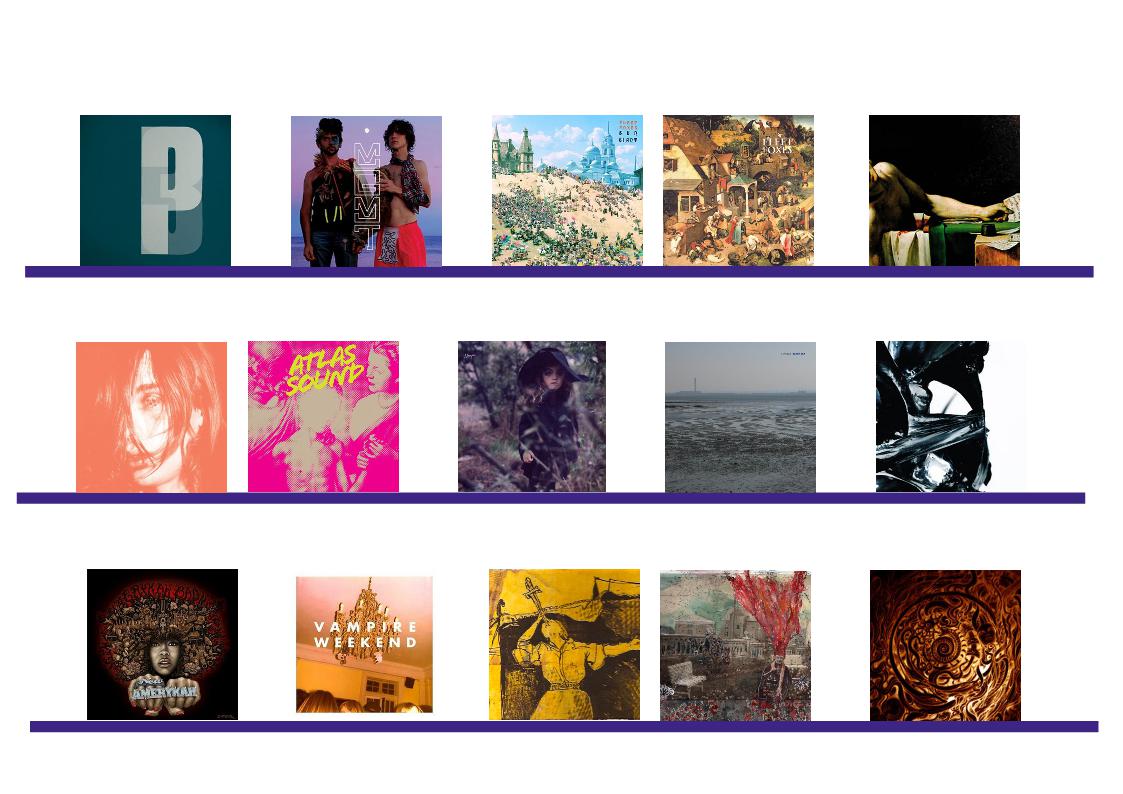

Die Olympischen Spiele finden dieses Jahr in China statt und werden von Protesten gegen die chinesische Regierung begleitet. In Österreich wird der Inzestfall des Josef Fritzl aufgedeckt, der seine Tochter 24 Jahre in seinem Keller gefangen hielt und sieben Kinder mit ihr hatte. Seit 2007 belastet die von spekulationswütigen Bankern eingeleitete Finanzkrise die Weltwirtschaft – diejenigen, die dafür zahlen sind diejenigen, die die geringste Schuld tragen. Der Fluch der Globalisierung eben: Risiken lohnen sich für Konzerne und Banken, Lasten werden von diesen aber nicht getragen… Lasten wie die Auswirkungen des insbesondere von Großkonzernen bewirkten Klimawandels etwa: 2008 ist das neunt-wärmste Jahr seit Beginn der Wetterstatistik und auch Europa wird von Orkanen heimgesucht und bei einem Zyklon in Myanmar kommen 80.000 Menschen um. Musikalisch ist 2008 geprägt von der oft triumphalen Rückkehr etablierter Acts (Portishead, Sigur Ros, Nick Cave, Randy Newman etc.) und einigen hervorragenden Debütalben. Bands wie Vampire Weekend oder Foals bringen Disco und afrikanische Einflüsse in die alternative Popmusik, MGMT geben dem Psychedelischen Pop eine Frischzellenkur. Die Fleet Foxes hingegen machen Americana in memoriam The Band wieder salonfähig. Auch 70er Disco-Sound kommt in Verbindung mit elektronischer Musik wieder zum Vorschein. Verlangsamte extreme Musik in Form von Drone, Funeral Doom, Black Doom etc. ist dieses Jahr mit etlichen ganz großen Alben vertreten. Der „The-Bands“ Hype incl. Vereinfachung des Indie Rock mag vorbei sein, aber es tauchen immer noch Bands auf, die dem Post-Punk neue Facetten abgewinnen. Freak Folk ist etabliert, James Blackshaw lässt American Primitivism mit reinen Gitarrenklängen neu erstrahlen, Fucked Up paaren Punk und Pink Floyd… Kurz: Es ist ein weiteres Jahr mit einem eklektizistischen Mix an guter Musik – die allerdings in den Charts oder im Radio kaum stattfindet. Musik wird inzwischen hauptsächlich im Netz via Downloads und Streaming konsumiert, aber da gibt es genau die gleiche Menge an schlechter Musik, wie etwa Leona Lewis Konfektionspop mit Casting Stimme oder Paul Potts, das britische „Supertalent“ mit Opernstimme incl. rührendem Schicksal, oder die Teenie Schwärme Jonas Brothers und haufenweise Pop-Produkte a la Rihanna, Pink, Mariah Carey und der ach so entspannte Surfer und Langweiler Jack Johnson… So was VERKAUFT sich eben…

Portishead

Third

(Island, 2008)

In solch (musikalisch) postmodernen Zeiten war es nicht verwunderlich, dass das beste Album des Jahres nicht von einer neuen Band kam, sondern von Portishead – einer Band aus den Neunzigern, bei der man sich zu Recht gefragt hatte, ob es sie überhaupt noch gäbe, und ob sie ihre Musik in die 00er Jahre übersetzen könnte. Aber dann stellt sich unter dem regen Getrommel der Musikpresse heraus, dass Portishead sich in den Jahren zwischen Portishead und Third offensichtlich mehrfach gehäutet hatten und dass es ihnen sogar gelungen war, ihre Qualitäten und ihre Kenntnisse um Spannung und Anspruch in die heutige Zeit zu übersetzen. Ihr mit geschmackvoll- minimalistischem Coverdesign ausgestattetes drittes Studio-Album nach immerhin elf Jahren Pause ist zwar von denselben Musikern eingespielt, aber die Musik darauf ist definitiv kein altbekannter 90er TripHop mehr, vielmehr changiert Third zwischen Folk, gespenstischen Elektronik-Tracks und düsterem Industrial. Hier ist nichts „freundlich“ (aber das waren Portishead sowieso nie), nichts beugt sich kommerziellen Erwägungen oder ist gar als Hintergrundmusik für Tiefsee-Doku’s geeignet (…was man der Musik der wunderbaren Vorgängeralben immer wieder gerne angetan und auch angelastet hatte…). Nun kam mit der ersten Single „Machine Gun“ eine ratternde Kriegs-Kakophonie daher, die alle möglichen Unbequemlichkeiten beinhaltet, aber ganz gewiss keinen „Hitcharakter“ hat, und auf dem Album wird es auch nicht gemütlicher: „We Carry On“ ist Portishead als Joy Division, „Deep Water“ beleiht mit Ukulele sinistre Folk-Musik, die zweite Single „The Rip“ (und der erste „Hit“ des Albums, den die Sender mehr als einmal zu spielen wagten) beginnt ebenfalls als kreiselnde Folk-Weise um dann in reiner Katharsis zu enden und etliche Tracks paaren Krautrock statt Drum’n’Bass (endlich wieder) mit der unglaublichen Stimme von Beth Gibbons. Um es kurz zu halten: Das komplette Album ist meisterlich, aber nicht einfach. Und damit ein kommender Klassiker.

Grouper

Dragging a Dead Deer Up a Hill

(Type, 2008)

Grouper – das ist die Musikerin Liz Harris, eine Künstlerin aus San Francisco, die ihren Moniker ihrer Kindheit in einer Kommune entliehen hat, die sich seit Mitte der 00er Jahre mit anderen experimentellen Freigeistern wie Mayo Thompson, Roy Montgomery oder Xiu Xiu verlustierte und in dieser Zeit eher Musik gemacht hatte, die den Prinzipien von Noise und Drone verpflichtet war. Aber dann kam sie mit Dragging a Dead Deer Up a Hill daher – und aus einer obskuren Unbekannten wurde eine nicht mehr ganz so obskure Semi-Berühmtheit. Dabei ist der Wechsel von durch Feedback und Drones übertöntem Gesang zu einer regelrecht folkigen Stimme – und Musik – durchaus logisch nachvollziehbar. Harris nutzte auf ihrem ersten Album für’s Type-Label Einflüsse aus British Folk und Gothic, um ihren Gesang und ihr akustisches Gitarrenspiel im Songformat zu präsentieren. Das könnte man als kommerzielles Zugeständnis werten – aber mitnichten – dazu ist ihre Musik zu unbequem, zu unheimlich, sind die Erfahrungen und Kunstgriffe aus Drone und Noise zu präsent in den ruhigen Tracks. Und Liz Harris‘ hier oft gedoppelt und ge-dreifachte Stimme IST hörenswert, ihr Songwriting tritt zu Recht aus dem Geräusch-Dickicht der vorherigen Alben hervor – auch wenn die Songs manchmal so verschreckt wirken, wie das titelgebende Reh kurz vor seinem Tod. Harris erschafft mit geringsten Mitteln eine Atmosphäre, die dem Hörer den Hals zuschnürt. Die knapp drei Minuten von „Heavy Water/I’d Rather Be Sleeping“ sind so luftig arrangiert, dass der Song fast zu verschwinden scheint – man nennt solche Musik ganz treffend Dream-Pop bzw. Ethereal Wave – nur dass die Träume düster sind, ohne dass man die Lyrics verstehen würde – oder müsste. Ein Album, das auch wieder als Ganzes funktioniert und sehr atmosphärisch ist. Ein Kunstwerk – mit passend unheimlichem Covershoot.

Big Blood & The Bleedin‘ Hearts

s/t

(Dontrustheruin, 2008)

Wer diese (Haupt-)Artikel liest, wird immer wieder auf obskure Folk- oder Sonstwas Acts treffen. Da begeistere ich mich (…und hoffentlich ein paar Leser) für Natural Snow Buildings, die französischen Meister des folkigen Drone im Bücherschrank-Format. Und hier: Big Blood, das phantomenale Projekt der beiden Allround-Künstler Colleen Kinsella und Caleb Mulkerin (beide Ex-Cerberus Shoal). Die lassen sich auf ihren Alben von Diesem und Jenem begleiten – hier auf ein paar Tracks von den Bleedin‘ Hearts – Freunden, die mit den Beiden vorher bei den Elektronik/Folk Meistern Cerberus Shoal mitgespielt hatten sowie von einem gewissen Micah Blue Smaldone – aber Mulkerin und Cinsella hielten ihr Big Blood-Projekt sowieso ganz frei. So frei, dass man sich die freakigen Lebensumstände der beiden wunderbar vorstellen kann (und auf ihrer Website dontrustheruin.com schön präsentiert bekommt). All das wäre bloß sympathisch, wäre da nicht mit Big Blood & The Bleedin‘ Hearts ein Album, das nur EIN Höhepunkt in Big Blood’s leider meist nur als Download verfügbaren Diskografie darstellt. Hier findet man den psychedelischen Folk des neuen Milleniums: Die Musik wurde mit einfachsten Mitteln aufgenommen – fast LoFi – die manchmal fast entnervend unverstellte Stimme von Colleen Kinsella klang, als käme sie aus einem alten Röhrenradio, die Gitarre war mitunter erbärmlich verzerrt – und all das gehörte genau so zu diesen Songs. Songs, die tatsächlich Pop kennen, die manchmal in Gospel auszulaufen scheinen, die voller emphatischer Freundlichkeit den Hörer umarmen und in eine fremde Welt ziehen wollen, in der sicher alles ganz nachhaltig ist. Es ist wie so oft, wenn ich mich begeistere – das Songwriting ist groß: Die acht Minuten von „Graceless Heart“ sind fast zu kurz. „Night Lighter“ könnte aus den 60ern in die 00er gebeamt worden sein, erfreut mit sich windender verzerrter Gitarre und Kinderlied-Charme, „The Birds & The Herds“ and „Baron in the Trees“ sind herrliche psychedelische Kleinode. Das Album schafft eine durchgehend verzauberte Atmosphäre. Big Blood gelingt (immer wieder) eine völlig eigenständige, höchst persönliche und im Wortsinn zeit-lose Version des Psychedelic Folk zu kreieren, die um Vieles erdiger ist, als man es von den Free- und Freak Folk Acts der letzten Dekade gewohnt ist. Es lohnt sich, ihre Bandcamp Site zu erforschen, dieses Album ist für mich „klassisch“

Fire On Fire

The Orchard

(Young God, 2008)

… und da diese kleine Szene sehr kreativ ist, gibt es Ende 2008 mit demselben Personal, aber jetzt als Fire On Fire und auf dem Label von Swan’s Michael Gira eine Ergänzung zu diesem Album. The Orchard wurde von Gira mit-gemixt, der sich ja selber mit den Angels of Light in Folk versuchte. Seine Sympathie für diese Gruppe von Musikern war echt und logisch. Der Umgang mit Folkmusik ist hier noch ein bisschen traditioneller, näher an Appalachian Folk und Country, ein bisschen weniger psychedelisch. Fire On Fire bleiben komplett akustisch mit Banjo, Gitarren, Stand-Up Bass und Harmonium. Beim Songwriting wird das Prinzip von Big Blood beibehalten: Das heisst, im Gegensatz zu all den Free-Folk Acts der letzten Jahre leben die Musiker hier ihre Liebe zur nachvollziehbaren Melodie aus. Tracks wie „Heavy D“ sind keine Versuchsanordnungen, sondern klassisches Songwriting. Dass der Gesang auch wieder schräg/bewusst „unprofessionell“ klingt, ist gewollt. Und wieder sind hier Songs, die erstaunlich gut funktionieren: Die acht Minute des Closers „Haystack“ gehören zum Besten, was Kinsella/Mulkerin geschrieben haben. Orchard ist nicht ganz so ausserweltlich wie Big Blood & The Bleedin‘ Heart,und es gibt ein paar Längen, aber Tracks wie „Flordinese“ sind wunderschön.

Fleet Foxes

Sun Giant EP

(Sub Pop, 2008)

Für die weniger experimentierfreudigen (…sprich: „Die „Älteren“…) Hörer sicher die besten Alben dieses Jahres: Die Fleet Foxes kamen irgendwie aus dem Nichts und wurden mit ihrem an The Band, Brian Wilson, CSN&Y, Apallachian Folk und Indie-Rock angelehnten Americana-Sound überraschend, aber verdient, im Rolling Stones/Mojo Segment der 30-50 jährigen Musikhörenden in 2008 enorm erfolgreich. Ihre Musik ist herzlich altmodisch, die Songs gemahnen in Struktur und Instrumentierung an die Siebziger, und ihr melodischer Reichtum spiegelt sich durchaus treffend im Computer-Historienspiel-Cover der EP und im Hieronymus Bosch Abdruck des LP-Covers wieder.

Fleet Foxes

s/t

(Sub Pop, 2008)

Das Herausragende und meiner Meinung nach Zeitlose an Fleet Foxes – mit der bald mit der LP zum Doppelalbum ergänzten EP Sun Giant – ist das hörbar symbiotische Zusammenspiel der Musiker, sind die wunderschönen Gesangsharmonien und insbesondere die klare Stimme von Lead-Sänger Robin Pecknold, dessen Gesang mich an den von Jim James von My Morning Jacket erinnert. Eine Referenz, die gut zur Musik der Fleet Foxes passte. Auch bei jener Band aus Seattle sind frei fließende Melodiebögen wiederzufinden, kann und soll man eine gewisse Sehnsucht in den Songs fühlen. die Fleet Foxes neigen nur nicht ganz so dazu, ihre Musik ins Unendliche ausufern zu lassen, wie die Psychedeliker My Morning Jacket. Aber alle Stilistik wäre akademisch ohne die gelungenen Melodien. Die EP hat mit „Mykonos“ einen der besten Songs der Band an Bord – und es ist allein schon wegen dieses Tracks sinnvoll, nach dem Doppelalbum zu suchen – auch wenn die Band zu diesem Zeitpunkt ihr Sound-Konzept noch nicht zur Vollendung gebracht hat. Aber auf Fleet Foxes sind es dann der pastorale Hit „White Winter Hymnal“ oder das ebenfalls wunderschöne „The Protector“ die herausragen – zum Glück nicht so weit, dass sie den Rest des Albums überstrahlen. Man könnte höchstens beklagen, dass die Musik der Fleet Foxes ZU schön ist – aber sie schaffen es, Schönheit und Anspruch auf’s trefflichste zu verbinden – und einer alten Sache eine weitere Facette abzugewinnen. Nur wirklich gewagt oder experimentell – und damit „modern“ – ist hier nichts.

MGMT

Oracular Spectacular

(Columbia, 2008)

MGMT starteten 2002 als Projekt der Kunststudenten Ben Goldwasser und Andrew Van Wyngarden an der Wesleyan University in Middletown/Connecticut unter dem Namen Management. Die Zwei veröffentlichten eine EP, die dem Super-Bart Rick Rubin gefiel, sie bekamen einen Vertrag bei Columbia und für ihr Debüt als Produzenten David Fridman (u.a. Flaming Lips und Mercury Rev) an die Seite gestellt. Sie verkürzten den Namen auf MGMT, weil es schon eine andere Band mit dem Namen gab und gingen nach den Aufnahmen zum Debüt auf weltweite Tour. So kam der Erfolg, der sich nach dem Release einstellte, für die beiden Bandköpfe, die sich live von diversen Musikern begleiten ließen, ziemlich überraschend. Schon das Angebot von Columbia Records hatten sie für einen Scherz gehalten. Dabei dürfte dem unvoreingenommene Hörer (mit ein bisschen „Indie-Affinität“) schon beim Opener „Time to Pretend“ das Wort „POP“ durch die Ohren direkt ins Hirn gedrungen sein. Daß ihre Musik nicht nur funktionierte, sondern ziemlich einhellig als eins der besten Alben 2008 genannt wurde, war vermutlich nur für die beiden Kreativen überraschend. Oracular Spectacular hat Fridmans typisch glamouröse Mega-Produktion mit distorted drums und schimmernden Keyboards. Die catchy Tunes der beiden Musiker, die ebensoviel mit Psychedelik wie mit Indie-Electronic zu tun hatten, waren Ende der 00er angesagt, dass es einen Hit geben würde, wurde bei dieser Musik schlicht mal Zeit. Die Single „Electric Feel“ war auf einmal in den Charts/Playlists, wurde fleissig ‚runtergeladen und im Radio gespielt. Goldwasser und Van Wyngarden war es auf’s geschmackvollste gelungen, das Beste aus ELO, den Kinks, Ween, Animal Collective und dem LCD Soundsystem zu verbinden. Und das Beste dabei: Oracular Spectacular ist ein perfektes Zusammenspiel von Kunst und Kommerz. „Electric Feel“ kommt mit Bee Gees Falsettgesang daher, zu dem ironische Zeilen wie „Lets make some music, make some money, find some models for wives/I’ll go to Paris take some heroin and fuck with the stars.“ gesungen werden. „Kids“ beängstigt fast ein bisschen mit Schulhof-Geschrei und psychedelischer Stroboskop-Melodie. Dass auch hier neben den Hits kein Qualitäts-Gefälle stattfindet, versteht sich. Höre „The Youth“ oder „Of Moon Birds & Monsters“. Die Zwei hatten beim durchhören der Plattensammlung ihrer Eltern zufällig ein paar Kompositions- und Arrangement-Rezepte gefunden, die sie auch durch nachfolgende Alben tragen würde.

Vampire Weekend

s/t

(XL, 2008)

Ein weiterer der Hypes 07/08 war – wie in der Einleitung erwähnt – die Afrikanisierung des Indie-Pop. Und für den Hype gab es durchaus gute Gründe. Der Backlash kam zwar schnell, aber das Debüt von Vampire Weekend ist unabhängig von Trends und Moden bis heute ein sehr gutes Album, das auch Jahre später immer noch schwer beeindrucken kann – und genau das ist es doch, was „Klassiker“ ausmacht?. Diese Band war an der Columbia University um Ezra Koenig und seinen Kommilitonen Chris Tomson entstanden. Die Beiden hatten als Comedy Rap Duo angefangen, dann mit Chris Bajo und Rostam Bamnanglij zwei weitere Musiker dazugeholt und beschlossen, ihre Liebe zu afrikanischer Musik, zu New Wave, Reggae und Punk auszuleben. Bald wurden ihre Konzerte in Hipster-Kreisen und in der Blogsphäre gelobt und sie bekamen einen Plattenvertrag – ein Karrierebeginn mithin, der in diesen Zeiten durchaus normal ist – und den sie ganz nebenbei mit den New Yorker Kollegen von MGMT gemein haben. Es gibt für diese Musik tatsächlich etliche Bezüge, die man nennen könnte, die Vampire Weekend aber in dieser Zeit sehr „neu“ klingen ließen. Nach dem „The Band-Hype“ der letzten Jahre waren vor allem die Afro-Rhythmen der heisse Scheiss – und wer kannte 2008 noch Paul Simon’s 22 Jahre altes Album Graceland oder gar afrikanische Musiker wie King Sunny Ade? Und spielt eine Anlehnung an ältere Musik(er) eine Rolle, wenn die Songs auch so als perfekter Indie-POP bestehen können? Da sind die sprudelnden Gitarren von „Cape Cod Kwassa Kwassa“ mit modularen call-and-response Rhythmen, ein Fiddle-Groove bei „Bryn“ der sehr an Paul Simon in Südafrika erinnert. Aber auch die nicht an afrikanische Musik erinnernden Tracks („A-Punk“ beispielsweise mit Ska-Tendenzen) sind erfreulich sparsam produzierter purer Indie Pop. Der Sound der Band ist erfreulich transparent, und ihre Songs haben Charakter. Ezra Koenig ist ein sehr ökonomischer Gitarrist und Sänger, diese Art der Popmusik erinnert an das, was wir Ende der 70er an den Talking Heads geliebt haben. Man kann nur spekulieren, ob Vampire Weekend in 30 Jahren noch den Stellenwert hat, den Talking Heads: 77 bis heute hat. Aber würde ich das nicht annehmen, dann würde ich Vampire Weekend hier nicht empfehlen.

Have A Nice Life

Deathconsciousness

(Enemies List, 2008)

Es sind seit den 00ern oft genug kaum bekannten Studiotüftler, die ihre Alben erst einmal in kleinen Stückzahlen veröffentlichen, die wirklich Großes zuwege bringen – gerade weil sie ihre Kunst nicht generalstabsmäßig planen (müssen). So wie Tim Macuga und Dan Barrett aus Middletown, Connecticut. Die existieren seit ca. 2000 als Have a Nice Life und haben sich und ihr Label Enemies List ausdrücklich gegen die ihrer Definition nach toten Major-Labels und deren Mechanismen positioniert. Sie erschaffen ihre Musik mit den heute zur Verfügung stehenden technischen Mitteln im Home-Studio und geben sich (und Label-Genossen) unbegrenzte künstlerische Freiheit und Zeit. Da kann durchaus auch obskurer Mist herauskommen – aber mit ihrem ersten Album Deathconsciousness entstand – gerade wegen dieser Freiheit – ein echtes Meisterwerk. Es ist ein Doppel-Album, aufgeteilt in zwei Teile – The Plow That Broke the Plains und The Future – das zunächst einfach die musikalischen Vorlieben der beiden Musiker wiedergibt: Da verbinden sich Einflüsse aus Post-Punk und Gothic (Joy Division, Bauhaus) mit Post-Rock, Shoegaze, Industrial, Black Metal und verbinden sich auf’s organischste. Die Produktion mag „Bedroom“ sein, aber man hört das nicht. Alles ist genau so ausgefeilt und durchdacht, wie es die Idee hinter der Kunst verlangt. Die Beiden wagen ein Konzeptalbum a la Pink Floyd (The Wall) oder Mars Volta (De-Loused in the Comatorium) – und verheben sich nicht daran! Die Story um den obskuren mittelalterlichen Häretiker Antiochus wird in einem beigefügten 70-seitigen Buch erklärt. Die mag schwierig (zu verstehen) sein, aber die Atmosphäre aus finsterem Mittelalter, religiösem Fanatismus, Mord und Totschlag wird musikalisch vielfarbig und modern abgebildet. Sie spielen mit Dynamik, bersten vor Kraft und Wut, haben lyrische Passagen in ihrer Musik – und sind dabei manchmal sogar ein bisschen poppig. Der erste Teil des Albums ist fast perfekt, besonders „The Big Gloom“ ist epischer Shoegaze mit dunklen und hellen Schattierungen, erhebend und finster zugleich. Das über 11-minütige „Earthmover“ beendet die Songkollektion auf ähnliche Art mit einer letzten, vier-minütigen Chord-Progression von majestätischer Monotonie. „Holy Fucking Shit – 40,000” klingt wie ein abgedrehter Flaming Lips-Outtake, hat einen nervösen Zusammenbruch, ehe es in fröhlichem Akustik-Gitarren Geklingel endet. Deathconsciousness ist überkandidelt, zu lang, zu reichhaltig bzw. anstrengend. Oder man sagt abwechslungsreich und atmosphärisch dazu. Es muss so sein. Aber – man muss es hören, man kann es nicht wirklich beschreiben. Also: siehe Bandcamp…

Atlas Sound

Let The Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel

(Kranky, 2008)

Für den an die Psychedelik der 00er Jahre Angefixten ist die Musik von Bradford Cox aka Atas Sound bzw. Kopf von Deerhunter unverzichtbar. Das ein paar Monate vor dem hiernach beschriebenen Microastle veröffentlichte erste Solo-Album von Atlas Sound wäre IMO die notwendige Ergänzung zum Meistewerk. Dem Mann flossen in dieser Zeit die Song- und Sound-Ideen nur so zu. Cox ist einer, der gerne spontan arbeitet, Bei Let The Blind Lead Those Who Can See But Cannot Feel war die Ausführung noch schneller, noch spontaner als im Bandgefüge mit Deerhunter – weil er Alles in Eigenregie ausführen konnte. Cox nutzte für die Aufnahmen Ableton Live – ein Computer Programm, das ihm alle Freiheiten ließ, Ideen sofort in den passenden Sound zu kleiden. Er nahm die Songs zu Let the Blind… in der Reihenfolge auf, in der sie auf dem Album stehen, und auch die Texte zu den Songs sollen im Moment entstanden sein (…man mag es kaum glauben…). Er schrieb stream of consciousness Lyrics über seinen Freund, den Deerhunter Gitarristen Lockett Pundt und vor Allem über seine von einer Krankheit geprägten persönlichen Erfahrungen. Cox folgte dabei seinen Stimmungen, baute die Tracks nach Gefühl auf, ergänzte Ideen, Sounds und Texte immer bis zu dem Punkt, an dem der Song sich „fertig anfühlte“. Eine Technk, die ziemlich in die Hose gehen kann… aber er hatte zu dieser Zeit etliche tolle Song-Ideen, war inspiriert, obwohl er – nach eigenen Worten – in der Mitte der Aufnahmen ziemlich depressiv war. Die Musik IST verwaschen, manches klingt, als wäre es ein vertonter Traum, man kann den Mangel an Stringenz beklagen. Aber wenn man Let The Blind… als das hört, was es ist, dann ist hier jeder Ton und jedes Wort schlüssig. Ich würde Psychedelic Dream Pop dazu sagen – mit der Betonung auf POP, denn Cox fielen etliche feine Melodien ein, er selber betonte seinen Bezug zum DooWop und zum Girl Group Sound… und das war dereinst pure Popmusik. Immerhin bleiben Tracks wie „Recent Bedroom“ in ihren Grenzen, haben eine willkommene Struktur. Cox machte danach als Atlas Sound etliche Bedroom Databank-Alben, denen diese Struktur fehlt. Lose und etwas selbstvergessene Ideensammlungen sozusagen. Dieses Album hier ist noch nah genug am „Pop“, um von jedem verstanden zu werden.

Deerhunter

Microcastle/Weird Era Continued

(4ad, 2008)

…und dann ging Bradford Cox wieder mit seinen Freunden als Deerhunter ins Studio. Unter dem Band-Namen war er seit Beginn der 00er Jahre aktiv, auch Deerhunter spielen Psychedelic Rock, aber das Bandformat mag eine etwas größere Ordnung erzwingen, als es bei Atlas Sound der Fall ist. Cox leidet am Marfan-Syndrom, einem Gendefekt, der das Bindegewebe schädigt und der mit bestimmten Deformationen des Körpers einhergeht. Die gefährliche Krankheit und die frühe Trennung seiner Eltern hatten ihn zum Einzelgänger gemacht, der sich gerne in Musik zurückzog, die „heartbreaking or nostalgic or melancholy“ sein sollte. Er hatte schon zu Anfang der 00er Jahre hunderte von Tapes aufgenommen (die er für Atlas Sound nutzte – siehe hier vor) und er hatte mit 20 mit ein paar anderen Interessierten das Band-Projekt Deerhunter gegründet. Seine Art Musik und Texte zu erschaffen beruhte – wie bei Atlas Sound beschrieben – auf dem Prinzip des stream of consciousness – was man kaum glauben mag, wenn man ein Album wie Microcastle hört. Cox verwendete auch bei Deerhunter die Stilistiken, die ihm gerade ins Zeug passten, ob Shoegaze, Noise, Doo-Wop, Psychedelia oder Post-Rock – nur mit Metal hatte er’s nicht – und ihm gelang es auch in dieser Band, all diese Einflüsse zu einem schlüssigen Ganzen zu verschmelzen (Eine Fähigkeit, die viele Musiker seiner Generation haben). Weil dieses – das dritte Album der Band – zwei Monate vor Erscheinen im Internet geleakt wurde, ergänzte er Microcastle um das Zusatz-Album Weird Era Continued – und setzten so ein Doppelalbum in die Welt. Dass auch hier die Songs spontan entstanden, ist wie gesagt nicht erkennbar, Cox stellte den drei Deerhunter-Kollegen seine Ideen vor – und dann setzte eine Magie ein, die aus Wirrrwarr konzisen Dream-Pop machte, der an die Flaming Lips und an My Bloody Valentine zugleich denken lässt, der dabei aber äußerst eigenständig ist. Cox hatte wie gesagt große Songwriter-Qualitäten – „Agpraphobia“ oder „Twilight at Carbon Lake“ sind versponnen und „schön“ zugleich. Dabei sind auch hier die Lyrics von Gedanken an seine Außenseiter-Rolle und an den Tod durchzogen, machen das Album textlich zu einer finsteren Angelegenheit, die durch die Shoegaze und Dream-Pop Elemente sozusagen in Watte gepackt werden. Das Zusatz-Album fügt dem Ganzen noch einen sympathisch unfertigen Garagen-Charme hinzu. Bradford Cox hatte einen Lauf – und ich denke, dieses Album wird auch in 20 Jahren noch als das Meisterwerk erkannt werden, als das ich es jetzt hier darstelle….

Fennesz

Black Sea

(Touch, 2008)

Man mag den Österreicher Christian Fennesz – Gitarrist und „elektronischer“ Musiker – als moderne Version von Klaus Schulze denken – das aber ist vereinfachter Unsinn. Beide haben allerhöchstens gemeinsam, dass sie mittels manipulierter Gitarren-Sounds ausgedehnte Klang-Landschaften entstehen lassen – aber die Mittel, die Fennesz nutzt sind technisch so weit fortgeschritten, dass Schulze in einer Ahnenreihe mehrere Generationen vor Fennesz steht. Dazu ist Fennesz auch noch weit mehr am Experiment interessiert – was sich in einer ausgedehnten Diskografie von avantgardistischen Kollaborations-Alben zeigt. Der Österreicher hatte an der Hochschule Kunst studiert, und sich auf Klangkunst konzentriert, er hatte 2001 mit Endless Summer ein ziemlich erfolgreiches Album gemacht, mit Musikern wie Jim O’Rourke, David Sylvian, Keith Rowe oder Sakamoto gearbeitet und mit dem ’04er Solo-Album Venice sein Niveau noch mal gesteigert. Jetzt veröffentlichte er mit Black Sea eines DER instrumentalen, elektronischen Drone- Ambient- Glitch- whatever Alben seiner Art. Seine Musik basiert nach wie vor auf gesampelten Gitarren-Sounds, elektrisch und akustisch, diversen Percussion-Mustern, die aber nie zum durchgehenden Rhythmus werden. Ich könnte mir vorstellen, dass er seine Tracks eher als Klang-Skulpturen denn als „Songs“ begreift. Das Ergebnis jedenfalls ist reduziert, warm und durchaus erzählerisch – was mich bei Musik dieser Art immer am meisten begeistert. Der titelgebende Opening Track wäre Black Sea als Mikrokosmos – aber lass das Mikro weg, weil er über zehn Minuten dauert: Es beginnt mit Schichten aus Feedback, die langsam tröpfelnden melodischen Klängen weichen um in mäandernde Gitarrenmelodien auszulaufen. Dabei werden durch Fennesz‘ geschickten Umgang mit Dynamik Brücken über alle Stimmungen von goßer Ruhe über kathartische Ausbrüche bis zu regelrechter Euphorie geschlagen. Black Sea ist im Vergleich zum Vorgänger Venice monolithischer, es folgt einer Stimmung, wo Venice aus einzelnen Bildern bestand, aber wieder gelingt es ihm, mit seiner Musik faszinierende Stimmungen zu erzeugen.

Flying Lotus

Los Angeles

(Warp, 2008)

Dem Los Angelino Steven Ellison aka Flying Lotus (auch noch aka Captain Murphy – als HipHop-Künstler) wurde Musik in die Wiege gelegt. Er ist der Großneffe von Alice Coltrane und Enkel der Songwriterin Marilyn McLeod (die u.a. für Diana Ross Hits geschrieben hat) – und er ging schon seit dem ’06er Debüt-Album 1983 seine eigenen musikalischen Wege. Beeinflusst durch Jobs beim HipHop-Label Stones Throw, durch asiatische Musik und die Geschichte seiner Verwandten hatte er nach Kunst- und Musik-Studium zuerst in Heimarbeit besagtes Debüt fabriziert, welches das ehrenwerte Warp-Label veranlasste, ihn unter Vertrag zu nehmen. Nach der letztjährigen EP Reset war dann offensichtlich, dass Warp wieder einen Stein für das Fundament seines guten Geschmacks eingebaut hatte. Flying Lotus‘ Musik auf Los Angeles bewegt sich irgendwo zwischen dem abstrakten Techno von Autechre und Aphex Twin – oder meinetwegen auch zwischen Madlib und Dilla’s schlauen Beats. Er verschmilzt all seine Einflüsse zu einer Musik der Zukunft ohne sich um Genre-Grenzen zu scheren. Und weil er tatsächlich hoch-musikalisch ist, gelingt das so mühelos, so dynamisch, so eigenständig, dass keine Langeweile aufkommen kann, dass nichts bemüht oder gar akademisch wirkt. Los Angeles ist tatsächlich wie die Stadt, nach der es benannt ist – Ein Schmelztiegel. Dass – wie bei J Dilla – für das Album 17 kurze Tracks mit hunderten von Ideen aufeinander folgen, macht Los Angeles zu einem sehr kurzweiligen Vergnügen. Da werden dubbige Bas-Linien mit nervösen Beats und harten Breaks kombiniert, „Roberta Flack“ ist moderner, verträumter Soul, „Beginners Falafel“ hüpft mit Dance-Grooves voran, Los Angeles blickt in die Zukunft, und die ist scheinbar sehr bunt. Und Ja – man KANN dem Album eine gewisse Zerrissenheit nicht absprechen. Manchem Hörer mag der durchgehende Faden fehlen. Aber den kann man dann auf den nachfolgenden Alben Cosmogramma (2010) und beim Future-Free-Jazz von You’re Dead (2014) finden. Zum Abschluss hier (wieder) der Hinweis, dass es 2008 noch etliche Alben vergleichbarer Art und Klasse gibt. Aber wie imer soll es ein eigenes Kapitel geben, das die anderen wichtigen Alben mit Minimal House, IDM, Glitch Hop, Synth-Pop etc behandelt.

Erykah Badu

New Amerykah Part One (Fourth World War)

(Motown, 2008)

Gegen die hier vor beschriebenen Innovatoren ist die Neo-Soul Queen Erykah Badu eine Veteranin. Sie hat Mitte der Neunziger zusammen mit Kollegen wie D’Angelo, Common und den Roots begonnen, Soul wieder mit Inhalt und Bedeutung zu füllen, sie musste zu Beginn der 00er Jahre eine fiese Schreibblockade überwinden um dann mit HipHop Produzenten wie Questlove, Madlib, J Dilla und Q-Tip neue Tracks zu entwickeln, die sie dann endlich Ende Februar 2008 unter dem Beziehungsreichen Titel New Amerykah Part One (Fourth World War) veröffentlichte. Und es ist alles da, was Baduizm und Mama’s Gun vor Jahren so einzigartig gemacht hat… und ein bisschen mehr. Noch immer bezaubert ihre coole, samtige Stimme, noch immer bezieht sie auf ihre ureigene Weise gesellschaftliche, politische, feministische Positionen, noch immer sind es Soul und HipHop in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, die das musikalische Setting bestimmen – und natürlich reagiert sie auf die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Zeit. Sie klingt dabei wieder zugleich angepisst, aggressiv und halb-bekifft. Und der „Konzept“-Titel des Albums ist durchaus schlüssig – Kosmology, Die Verehrung des Ankh, Afrozentrismus – all das verbindet sich organisch mit Kritik an den Verhältnissen innerhalb und ausserhalb der black community. „The Cell“ reflektiert über Sucht in der eigenen Familie („Momma hopped up on cocaine / Daddy on space ships with no brain / Sister gone numb the pain the same / Why same DNA cell?“). „The Healer“ preist die Kraft des HipHop und der schwarzen Identität, die hinter ihm steht, bei „Soldier“ nähert sie sich Lauryn Hill an, ihre politischen Aussagen sind zwar verschlüsselt, aber immer präsent, der Sound des Albums ist die logische Weiterentwicklung ihrer vorherigen Alben – die acht Jahre Pause seit dem letzten „echten“ Album mit eingerechnet. Erykah Badu hatte mit diesem Album ihre Relevanz erneut bewiesen. New Amerykah ist ein bewegendes Album, gesättigt mit Kraft und Engagement. Und es belebt Soul (wieder einmal) neu als relevante Musik. Dass sie am Ende den Ausblick auf das folgende Album – die Fortsetzung – Part Two (Return of the Ankh) gewährt ist ein tatsächlich willkommenes Versprechen.

Esoteric

The Maniacal Vale

(Season of Mist, 2008)

Eine der „heaviest bands in this world“t wieder mit einem Biest von einem Doppelalbum: Über 100 Minuten atmosphärischer, meditativer, psychedelischer Doom – oder Funeral Doom, wie man auch sagt. Schon einmal – 1997 – hatte ich ihr Genre-definierendes Meisterwerk The Pernicious Enigma unter die (mir) wichtigsten Alben des Jahres gewählt – und lange gezögert, ob ich sie mit diesem Album hier ein weiteres Mal exponieren soll. Sie brauchen – passend zum Tempo ihrer Songs – Jahre, um ein neues Album zu erschaffen – und sie haben in den elf Jahren seither gerade mal zwei musikalische Gebirge aufgefaltet. Und auch Maniacal Vale ist mit sieben Tracks, die zwischen 7 und 22 Minuten dauern, als Doppel-CD/3fach-LP unmöglich auf einen Biss zu verschlingen. Man sollte das Album besser in Etappen hören. Denn auch wenn man The Maniacal Vale als zwei Alben betrachtet, wird die Dichte des Materials nicht gemindert, seine Kraft jedoch wirkt nicht so betäubend. „Circle“ ist als erstes Stück schon mit seinen 20+ Minuten ein Begräbnis ohne einen unnötigen Ton, ein Highlight, das den Ton für das komplette Album setzt. Die Stärken der beiden Protagonisten von Esoteric – Gordon Bicknell (g) und Greg Chandler (voc, g) sind ihre immense Musikalität, gepaart mit Kompromisslosigkeit: Die mächtigen und für „Growls“ erstaunlich emotionalen Vocals von Chandler und die Tatsache, dass ihre Musik zwar episch ist, aber nie theatralisch wird – dass ihre Tracks im Noise versinken, aber wie ein Wal immer wieder zum Luftholen auftauchen, macht sie so besonders. Ihre Musik hat sich – im Rahmen der Möglichkeiten dieses hermetischen Genres – immer wieder verändert. Sie sind immer noch die Speerspitze des Funeral Doom, und sie beweisen das seit ihrer Gründung 1992 jedes mal auf’s neue. The Maniacal Vale ist mit seiner Erweiterung des psychedelischen Rausches und seiner inzwischen fast unmöglichen „Heavyness“nur der nächste Höhepunkt in Zeitlupe.

Wieder ein paar Worte zur Auswahl

So leicht es in den 60er, 70ern und sogar 80ern für mich ist, die 10 besten und wichtigsten Alben zu finden, so schwer finde ich das in den 00er und 10ern. Ich kann nur vermuten, dass die hier oben empfohlenen Alben wirklich auch in 20 Jahren noch gehört werden – und als „wichtig“ empfunden werden. Ich versuche da ja tatsächlich – auch – den Trend hin zur elektronischen Musik von vereinzelten Laptop-Künstlern zu berücksichtigen, ich finde Erykah Badu’s Neo-Soul-Wiederbelebung aus Prinzip zukunftsweisend, ich halte Portishead und Sigur Ros für zeitlos – und damit „klassisch“… aber spätestens jetzt weiss ich nicht mehr weiter, weil 2008 nicht SO viele Alben bereithält, die mich völlig begeistert haben. Have a Nice Life sind ja schon recht speziell, und dass die altmodischen Fleet Foxes nicht nur von 40+-jährigen als interessante Innovatoren abgefeiert werden, bezweifele ich stark. Also wähle ich jetzt mit Bauchschmerzen ein zehntes Album, das ich in einer Woche gegen ein anderes austauschen könnte. Aber – und das ist tröstlicher als man meinen könnte – ich darf das, ich kann es ändern wann immer ich will und die hier beschriebenen Alben für 2008 sind bis auf Third, Með suð í eyrum við spilum endalaust und Deathconsciousness ganz einfach nur vorläufig als Klassiker zu bezeichnen – und das finde ich gut so.