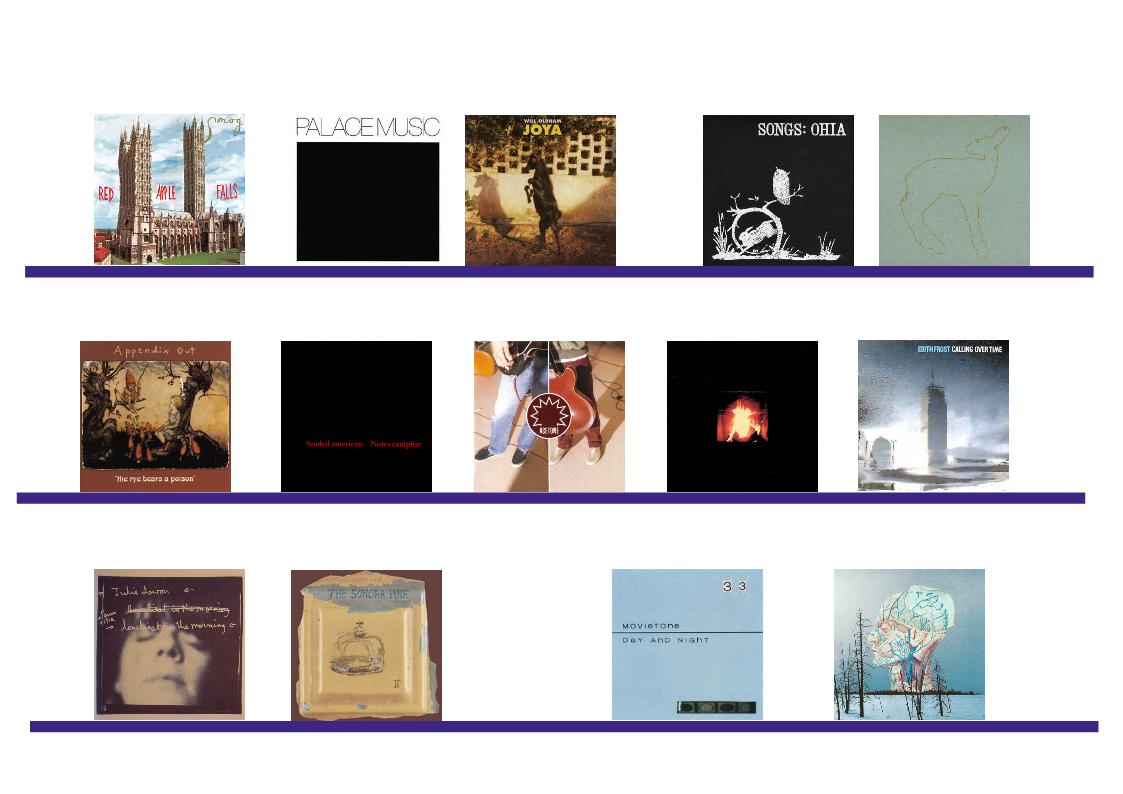

Red House Painters, Low (die hier vorkommen…), Codeine und auch der American Music Club gelten als Hauptlieferanten einer Musik, die gegen den Lärm des Hardcore-beeinflussten Indie-Rock/Grunge der frühen 90er Langsamkeit – manchmal fast so etwas wie „Stille“ – gesetzt haben. Diese Haltung und die daraus resultierende Musik wurde gehört, anerkannt, und sicher von dem einen oder anderen Musiker als Inspiration genutzt. Leute wie Bill Callahan aka Smog, Will Oldham aka Palace oder Jason Molina aka Songs: Ohia aben sicher auch irgendein „…core“ in ihrem Herzen, kennen Punk/Hard“core“… lassen sich aber vor Allem von anderen Stilarten – insbesondere von Folk und Country – beeinflussen (wo sich auch der American Music Club zuhause gefühlt haben dürften). Und natürlich hat auch der Slowcore von Low oder Codeine bei ihnen Spuren hinterlassen (wenn man davon ausgeht, dass all diese Musiker nicht taub durch die Welt laufen). So haben die Alben hier unten – neben der Tatsache, dass sie oft mit Chicago’er Post-Rock/Hardcore/Alt. Country-Musikern und dem Label Drag City verbunden sind – ihren Bezug zum Folk und ihre Bedächtigkeit gemeinsam – und eine Langsamkeit, die im Gegensatz zu vielen anderen Alben ihrer Zeit steht. Ich unterstelle, dass dieses gedrosselte Tempo bei allen hier vertretenen Musikern eine bewusste Entscheidung war, ein Stilmittel, das ihren Folk auf eine eigene Ebene versetzte, das schlicht auch zu den meist dunklen Themen passte und das sie bei aller Unterschiedlichkeit miteinander verbindet. Das ist ja das Prinzip, nach dem ich Alben in solchen Kapiteln miteinander kombiniere: Wem Souled American gefällt, dem könnte auch Smog, Songs: Ohia, Appendix Out, Edith Frost, Movietone oder Acetone gefallen. Dass all diese Alben ganz wunderbare Facetten des (verlangsamten) Indie-Rock der Neunziger beleuchten, dass sie zeigen, wie unterschiedlich „Indie“ in dieser Zeit war, das rufe ich damit gerne in Erinnerung. Viele dieser Alben sind erstaunlich zeitlos, weil auf’s Notwendige reduziert und ohne modischen Firlefanz gemacht. „Hip“ werden sie allerdings erst wieder, wenn verlangsamte Musik wieder gehyped wird.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1997-slowcore/pl.u-gxblgG7t5zRNABq

Smog

Red Apple Falls

(Drag City, 1997)

Bill Callahan alias Smog hatte sich in den Jahren zuvor durch seine perfekte und enorm stilsichere Musik in eine fast unangreifbare Position gebracht. The Doctor Came at Dawn, der Vorgänger zu Red Apple Falls, war so sehr auf die Knochen reduziert, dass eine Wandlung hin zu einem süffigen Klangbild der einzige logische Schritt sein musste. Und so bot Red Apple Falls genau das – natürlich in geschmackvollem Maße. Wobei die Ankündigung der Plattenfirma, Bill Callahan hätten ein Pop-Album gemacht, natürlich ein absurder Witz war. Wenn das hier Pop ist, muss James Blunt einem anderen Universum entstammen. Worte wie „A Wood red bird lies in the woods/ Weeping into dead leaves“ werden sicher nie zum Täglich Brot des Format-Radio-Konsumenten, und natürlich ist die Musik dazu immer noch so karg wie ein verlassener Parkplatz. Hier und da gibt es eine Pedal-Steel oder ein Waldhorn, das sich über das nackte Scheppern erhebt, und ja – ein Heben der Mundwinkel mag denkbar sein – man möchte fast so etwas wie ein tröstliches Sich-Abfinden mit der Verzweiflung des Lebens annehmen. Der nackte Minimalismus der Vorgänger wurde also ein bisschen möbliert, aber das Songwriting und die Texte blieben auf dem Niveau weit über der Baumgrenze. Auf jedem Album von Smog findet auch jeder seinen ganz besonderen Song; Der Titel-Cut ist karg und brüchig, „I Was a Stranger“ hingegen bietet seufzende Steel Gitarren und wunderbare Textzeilen wie; „Why do you women in this town let me look at you so bold?/You should have seen what I was in the last town/Or in the last town/I was worse than a stranger/I was well known.“ Der beste Song ist „Ex-Con“, eine seltsame Vermischung von Country und New Wave mit Horn und Synthesizer und den Worten: „Out on the streets/I feel like a robot by the river/Looking for a drink“. Wer Berechenbarkeit befürchtet hatte, konnte sich trösten: Die Songs waren zu gut und Callahan’s Humor zu schwarz.

Palace Music

Lost Blues and Other Songs

(Domino, 1997)

Der andere König des Minimalismus und der gepflegten Trübsal: Der komishe Songwriter-Heilige Will Oldham war ’97 so freundlich, uns zwei Alben zu schenken, wobei das eine – noch ganz logisch unter dem Namen Palace Music (mit dem Oldham sich ganz einfach nur hinter einem Begriff versteckt) – „nur“ eine Compilation ist. Aber was für eine: Palace Music/ Brothers hatten in den Jahren zwischen 1993 und 1997 etliche Singles veröffentlicht, die die Klasse der regulären LP-Cuts noch zu übertreffen vermochten. Dem inflationären Schaffensdrang Will Oldham’s zu folgen war (und ist bis heute) schwierig und teuer, da tat eine Zusammenstellung wie Lost Blues & Other Songs einfach Not. Von der ersten („Ohio River Boat Song“ von ’93) bis zu neuesten Single („Little Blue Eyes“ von ’97) über EP-Tracks und alternate takes diverser Album-Tracks wird hier ein großer Zeitraum und damit auch Palace’s breites stilistisches Spektrum abgedeckt – und dennoch widerspricht sich hier Nichts. Oldham’s Stimme und sein Songwriting geben allen Variablen einen deutlich erkennbaren eigenen Stil, der Lost Blues and Other Songs als konzises Album bestehen lässt. So findet man hier verschiedene Highlights, die von abgebranntem akustischen Folk über wattige Psychedelik bis zu regelrechtem „Rock“ verschiedene Sprachen versammeln, die aber dennoch deutlich von EINEM Musiker gesprochen werden. Der seltsame Folk des Will Oldham findet sich in Songs wie dem sehr schönen „Valentine’s Day“, bei dem bislang unveröffentlichten „Lost Blues“ oder beim leiernden „Marriage“. Da gibt es eine noch kaputtere Version von “Riding“, einem der Songs des Debüt-Albums und die beiden Seiten der Single „West Palm Beach/Gulf Shores“, die an die Red House Painters erinnen mögen. Und dass Oldham auch fremde Songs in seinen Kosmos holen kann, zeigt das Cover des Mekons Songs „Horses“. Der wird eindeutig zu Palace Music.

Will Oldham

Joya

(Domino, 1997)

Warum Will Oldham dann im Oktober ’97 das erste Mal ein komplettes Album unter eigenem Namen veröffentlichte, kann ich nicht sagen – da finde ich auch keine Informationen. Joya ist nicht „anders“ als das Vorgänger-Album Arise Therefore (unter dem Namen Palace Music), oder als das Nachfolge-Album I See a Darkness (dann als Bonnie „Prince“ Billie) – und da könnte der Grund liegen. Vielleicht wusste Oldham ’97 ganz einfach noch nicht, wie er sich nach Palace… nennen sollte. Joya selber ist einfach eine Fortsetzung seiner Arbeit, ein Schritt in eine bestimmte Richtung – einer von etlichen möglichen, die er ja offenbar aus Prinzip in diversen personellen Kombinationen, Formaten und stilistischen Ausprägungen macht. Oldham probiert, so klingt seine Musik auch dann, wenn er sie zu einem vorläufigen Ende gebracht hat, er legt sich nicht so richtig fest, ihm wird – auch für Joya – eine Affinität zum Apallachian Folk und zum Country bescheinigt, aber er hat auch eine erkennbare Vergangenheit in der Indie- und Post-Rock Szene Chicago’s. Dort findet er seine Kollaborateure – hier den Gitarristen David Pajo und den Produzenten Rian Murphy sowie den Gitarristen und Schriftsteller Bob Arellano. Joya wird aber – genau wie all die anderen Alben – von Oldhams brüchiger Un-Stimme, von den oft so ungefähr klingenden Melodien und den schlauen Lyrics bestimmt. Ich könnte darauf hinweisen, dass dieses Album mehr nach 90er Indie-Rock klingt, dass sich Tracks wie „Antagonism“ und „Apocalypse, No“ mehr in Richtung Slowcore als in Richtung Country/Folk biegen, aber Will Oldham hat die Fähigkeit, immer nach sich selbst zu klingen, egal welche Facette seiner Musik er gerade ausleuchtet. Das – und seine Neugier – wird ihm in den kommenden Jahren ein unerschöpflicher Brunnen der Kreativität sein. Dass er dazu ein ausgefuchster Songwriter geworden ist, macht diese Musik so spannend. Joya ist vielleicht nicht Oldham’s bestes Album – Lost Blues… ist interessanter – aber es ist sehr gut. Der Klassiker wird ’99 mit I See a Darkness folgen.

Appendix Out

The Rye Bears a Poison

(Drag City, 1997)

Und weiter folge ich dem Prinzip – Wer Will Oldham – und Jason Molina – mag, sollte unbedingt den Glasgewian Alasdair Roberts bzw. seine damalige Band Appendix Out kennenlernen. Vereinfacht gesagt: Es ist die schottische Version von Palace… Aber die Musik ihres ersten Albums The Rye Bears a Poison verdient weit mehr, als einen schlichten Vergleich. Ali Roberts hatte Will Oldham tatsächlich bei einem Konzert in Glasgow kennengelernt, ihm ein Tape mit Musik seines damaligen Trios aufgedrängt – und ein paar Monate später den Vertrag mit dem Chicago’er Label Drag City bekommen. Nach einer Single kam dieses Debüt-Album zustande, in Glasgow mit ein paar Freunden aufgenommen kann man sich gut vorstellen, dass Will Oldham dieser Typ und seine Musik gefallen hat. Roberts ist klar der Kopf von Appendix Out, er hat – bis auf einen – alle Songs allein geschrieben, sein an britischem Folk geschultes Gitarrenspiel definiert die Band genauso, wie sein wackeliger Gesang. Diese Stimme kann man authentisch nennen, oder sich an ihrer scheinbaren Unsicherheit stoßen – das Songwriting aber ist sogar auf diesem Debüt schon ganz erstaunlich. Manche Songs haben nicht nur Titel, die an alte Folk-Weisen aus dem England des 16.-17- Jhdt. Stammen könnten, sie klingen auch so. „Lassie, Lie Near Me“ wird ausnahmsweise von der Drummerin Eva Peck gesungen, ist vergleichsweise upbeat, erinnert aber eben auch an die Folksongs aus Old England. „Brazil“ und „Autumn“ sind die schönsten Tracks, die britischen Folk mit „modernem“ Slow-Mo-Lo-Fi-Indie verbinden. Dass Appendix Out mit den folgenden beiden Alben immer besser wurden, und dass Roberts danach eine künstlerisch beachtliche Karriere in der jungen Folk-Szene Englands machen würde, war hier eigentlich schon zu ahnen. Aus dem (unfreiwillig geworfenen) Schatten Oldhams war er schon hier heraus getreten. Dass er ein paar Monate später eine Split EP mit Songs: Ohia machte und alle drei – Molina, Oldham und Roberts – 2002 als Amalgamated Sons of Rest eine EP machen würden, soll auch noch erwähnt werden…

Songs: Ohia

s/t

(Secretly Canadian, 1997)

Hinter den Bands/Musikern in diesem Kapitel vermutet man Geschichten, die so traurig sind, wie die Musik, die man zu hören bekommt – so passt die desperate Musik bei Acetone (siehe weiter unten…) und Songs: Ohia aka Jason Molina tatsächlich erschreckend gut zum Hintergrund. Schon vom ersten Ton an ist auf diesen Alben deutlich, dass hier keine Spaßvogel am Werk war. Molina hatte zuerst in Metal-Bands Bass gespielt, hatte aber bald festgestellt, dass er alleine besser zurecht kam, hatte seit ’93 mit wechselnden Begleitern als Songs: Ohia folkige Songs verfasst und aufgenommen – und seine erste Single auf Will Oldham’s Palace Label veröffentlicht. Dann kam das Secretly Canadian Label, und sein Debütalbum Songs: Ohia schlug ein wie eine stille Bombe. Der im Trailer Park aufgewachsene 24-jährige hatte in vier Jahren offenbar alles gelernt, was nötig war. Das Album ist Lo-Fi – aber nicht in dem Sinn, dass es hier durch armselige Produktions-Bedingungen an irgend etwas fehlt. Die Songs sind skelletiert, aber sie brauchen nicht mehr, sie WOLLEN sogar genau so schlicht sein. So wird seine hohe, zerbrechliche Stimme im Opener „Cabwaylingo“ nur von einem geklopften Schlagzeug und einer billigen Gitarre begleitet. Und genau das brauchen diese Lyrics über Einsamkeit und den (meist vergeblichen) Versuch, diese Einsamkeit zu überwinden. Dass diese Songs mit dieser sparsamen Begleitung funktionieren, zeigt, welch ein Talent hier in 2013 am Alkohol zugrunde ging. Dass Tracks wie „U.M.W. Pension“ bei aller Depression auch eine grimmige Fröhlichkeit transportieren, macht dieses Debüt nur noch um eine Facette reicher.

Songs: Ohia

Hecla & Griper EP

(Secretly Canadian, 1997)

Und im Dezember ’97 lieferte Jason Molina eine weitere Ladung fröhlicher Trübsal: Molina hatte genug Material für eine weitere EP mit dem Titel Hecla & Griper. Der Name bezieht sich auf die beiden gleichnamigen Schiffe, nach denen wiederum eine einsame Bucht im Norden Kanada’s benannt ist. Eine extrem einsame Gegend – und sein Album danach zu benennen, passt bei dieser Musik durchaus. Dazu noch die Info, dass Molina Songwriting nach eigener Aussage als „privileged nine-to-five dayjob“ ansah. Er habe viel Ausschuss, aber auch genug gelungene Ergebnissen, wie den 1:10- minütigen Opener „Pass“. Es gibt etwas mehr Tempo auf diesem Album, es gibt ein gelungenes Cover des Country-Klassikers „Hello Darling“ von Conway Twitty und mit acht Songs ist diese EP schon recht großzügig ausgestattet. Das kurzweilige, wenn auch finstere Vergnügen wurde 2013 auf’s Löblichste von Secretly Canadian mit vier Bonus-Tracks auf Vinyl wiederveröffentlicht. Molina machte noch einen ganzen Haufen großartiger Alben – in den Hauptartikeln meines Buches taucht er bald auch unter seinem späteren Band-Namen Magnolia Electric Co.mehrfach auf – Leider starb er 2013 ziemlich verarmt. Das nicht-existente Krankenversicherungs-Ssystem der USA hat sicher auch nicht geholfen. Verfolgt seine Diskografie – auch die Solo-Alben…

Souled American

Notes Campfire

(Moll Tonträger, 1997)

Souled American waren Zeit ihrer Existenz wahrlich nicht vom Glück verfolgt – was eine gewisse Logik hat, bei einer Art von Musik, die nicht unbedingt mit den positivsten Emotionen spielt. Sie sind zwar (’87 gegründet…) wie Low und Codeine Vorläufer oder gar Mitbegründer des sog. SlowCore, sind aber obskurer geblieben als die beiden Letzteren und gehören irgendwie nicht wirklich dorthin, denn ihre Musik spielt dafür zuviel mit Jazz, Reggae und vor Allem Country-Versatzstücken, ist zu abseitig und dadurch zuguterletzt vollkommen eigenständig. Notes Campfire sollte das letzte gemeinsame Album des Trios werden, danach verließ Gitarrist Scott Tuma seine beiden Mitstreiter Chris Grigoroff und Joe Adducci, was den Sound der Band dann komplett skelettiert hätte. Schon drei Jahre zuvor hatten Souled American mit Frozen ihren Country-Folk bis zur Bewegungslosigkeit eingefroren, auf Notes Campfire wurde die Musik wieder etwas wärmer, aber nicht weniger abstrakt. „Before Tonight“ kommt noch als überraschend flotter Einstieg, wird aber mitten im Song auf halbes Tempo zurückgefahren und mag so als Beispiel für die Arbeitsweise von Souled American dienen. Mit „Set In“ und „Flat“ folgen zwei Stücke, bei denen sich die Songstrukturen langsam auflösen, um in Klangmalerei von verzerrter Schönheit aufzugehen. Wie Bassist Adducci und die beiden Gitarristen Chris Grigoroff und Scott Tuma ohne rhythmische Unterstützung traumhaft sicher die Töne verweben, läßt beim Hören oftmals an einen Drahtseilakt denken, bei dem trotz höchster Spannung niemals Absturzgefahr besteht. Bei „All My Friends“ kommen die Country-Sentiments wieder deutlich zum Zuge, die immer die Basis der Band gebildet hatten. Vor allem Grigoroffs Stimme ist anzuhören, wie sehr er es genießt, sich mal wieder in einer schnapsgetränkten Ballade suhlen zu dürfen. Souled American’s abstrakter Sound findet sich nur in Spurenelementen im Sound anderer Bands wieder, es gilt ihre Einmaligkeit zu feiern und sie aus der Ecke der Musician’s Musicians herauszuholen.

Lullabye For The Working Class

I Never Asked For Light

(Bar/None, 1997)

Einen – zumindest was die Atmosphäre betrifft – vergleichbaren Sound hat diese kleine Band aus Nebraska. Die Musiker von Lullabye for the Working Class sollten bald im Umfeld der Bright Eyes auftauchen, insbesondere Multi-Instrumentalist und Arrangeur Mike Mogis würde bei Connor Oberst‘ Band weit größere Bekanntheit erlangen, als mit seiner eigenen Band. In einer losen Kombination von Musikern hatte er sich mit dem Sänger/Gitarristen Ted Stevens zusammengetan und schon mit dem Vorläufer Blanket Warm zumindest die Kritiker beeindruckt. Das zweite Album verfeinerte den Sound aus rein akustischer Instrumentierung, klassisch anmutenden Arrangements und kammermusikalischem Folk. Man hört Gitarren, Ukulelen, Mandolinen und Dulcimer, dazu Streicher und Bläser – und all das auf eine lose Art zusammengestellt, die eher an Talk Talk und Mark Hollis‘ Solo-Album erinnert, bei der eher Klangtexturen gewebt werden, als dass sie Melodien tragen. Dass sie in einem Atemzug mit Smog und Palace (Music oder was auch immer) genannt wurden hat eher mit einer ähnlichen Ausrichtung in den Wurzeln ihrer Musik zu tun, als mit dem letztlich erzielten Ergebnis. Man kann I Never Asked for Light vorwerfen, dass zu sehr im Klang gebadet wird, dass den Songs selber nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet wird. Aber es gibt immerhin die Preziose „Hypnotist“, es gibt unter der feinen Klangmalerei Songs wie „Jester’s Siren“ oder „Descent“ zu entdecken . Dass das Album mit Vogelgezwitscher beginnt (aufgenommen auf der Veranda des Hauses von Mike und A.J. Mogis) und mit dem Klang der Brandung an der Westküste der USA endet (Bei ihrer ersten Tour dort aufgenommen) spricht für die romantische Sicht auf das eigene Schaffen, die das Album so reizvoll und reizend macht.

Acetone

s/t

(Vapor, 1997)

Der in diesem Kapitel behandelten Musik sagt man mit Recht Weltmüdigkeit nach – was aber manchmal auch nicht ganz fair ist: Slow-Motion muss nicht automatisch Trauer heissen – aber getragene Rhythmen passen nun einmal zu gedeckten Farben. Acetone allerdings sind das Vehikel des Songwriters, Sängers und Basisten Richie Lee, der sich im Jahr 2001 aufgrund seiner Depressionen umbrachte – und man merkt der Band und ihrem vierten Album die tiefen Depressionen an, in denen Lee schon zu dieser Zeit gefangen war. Wenn er Zeilen singt wie: “It’s getting later every day / I’m not sure what I’m still waiting for / Doesn’t make much difference anymore.” – dann ist sicher klar, dass hier keine Hoffnung mehr schimmert. Das Album variiert kaum in seiner Stimmung – wie auch – Lee hatte nur noch wenig Positives im Sinn – aber er war noch nicht so tief in seine Depressionen versunken, dass keine Kreativität geblieben wäre. Songs wie „Germs“ taumeln mitunter ähnlich dahin, wie man es bei Souled American hört (siehe weiter oben…), das Leben scheint so ausgewaschen, wie die Jeans auf dem CD-Cover – aber Schönheit ist immer noch da. Um zu begreifen, wie sich die Stimmung ihres Haupt-Songwriters in den Jahren seit Gründung der Band geändert hatte, sei geraten, sich ihr famoses Debüt-Album Cindy (von ’93) anzuhören. Da klangen sie wie die Grunge-Version von Crazy Horse und Spacemen 3, mit deren Nachfolgern Spiritualized waren sie auf Tour, aber ein verdienter kommerzieller Erfolg war ihnen nicht vergönnt. Auf den seit dem Debüt veröffentlichten Alben wurden sie immer dunkler, minimalistischer und rückten näher an die Countrymusik heran – aber ihre Songs wurden dabei nicht schwächer. Auf schreckliche Weise faszinierend, dass Lee’s Songwriter-Fähigkeiten nicht verloren gingen. Man mag die eierigen Gitarren und den trägen Rhythmus bemängeln, man mag die bewusst neben den Tönen liegenden Vocal-Harmonies von Lee und Gitarrist Mark Lightcap beklagen – aber ein Track wie „All You Know“, mit weinender Steel und perfekter Interaktion zwischen Bass und Gitarre ist von wunderbar schludriger Schönheit – und klingt wie ein letztes Aufbäumen. 2001 veröffentlichten sie das noch desperatere York Blvd. Dann brachte Lee sich um und die Band löste sich auf.

Edith Frost

Calling Over Time

(Drag City, 1997)

Sie gilt als eine der ganz großen Songwriterinnen ihrer Generation – und hat bis 2005 gerade mal vier Alben gemacht, ehe sie ganz verstummte. Edith Frost (das ist ihr richtiger Name) kam aus Texas, ging in den Neunzigern nach New York und als sie einen Vertrag bei Drag City bekam zuletzt nach Chicago, wo sie dann ihr erstes reguläres Album Calling Over Time veröffentlichte. Ihre Musik mit Bill Callahan oder Will Oldham zu vergleichen, wäre zwar nicht ganz falsch, aber es erweckt den Eindruck, sie lehne sich an deren „Vorbild“ an – was sie ganz gewiss nicht nötig hat. Sie selber nannte ihre Musik mal „pensive (= nachdenklich…) countrified psychedelia“ – was ihre Einflüsse ganz gut beschreiben dürfte. Die Songs haben gerade auf Calling Over Time deutliche Country-Anklänge, Frost’s Stimme erinnert manchmal an die Art, wie Patsy Cline klagte, und sie hat auch Anklänge an manche Folk-Sängerin der Siebziger, aber die Songs hier haben einen harten Kern, stehen nicht nur auf Country-Boden, sondern auch im New Yorker Underground. Ich finde, dass das Album-Cover mit der verregneten Hochhaus-Kulisse den Geist dieser Songs besser wiedergibt, als jedes Foto der Musikerin. Dass mit Jim O’Rourke, David Grubbs, Sean O’Hagan die wichtigsten Chicago’er Post-Rock-Musiker mittun, dass Rian Murphy (der mit Will Oldham, Smog und Appendix Out gearbeitet hat) produziert, mag den Stellenwert erkennbar machen, den Edith Frost’s Musik in Kenner-Kreisen hat – und ist auch ein Grund warum dieses Album hier hin passt. Ein Song wie „Denied“ mit droniger Orgel und dumpfem Bass paart die Velvets mit Country, der „Pony Song“ wiederum startet als klassischer, verlangsamter Country- Bei Songs wie dem Titeltrack oder beim Opener „Temporary Loan“ erblüht aus kargen Klängen eine wunderschöne Melodie – man hört aus jedem Song heraus, warum Edith Frost als so große Songwriterin gilt. Dass hier Alles ein bisschen unauffälliger ist, als es sein könnte, mag dem Charakter Edith Frost’s entsprechen – diese fehlende Dringlichkeit dürfte ihr Schweigen nach 2005 erklären.

Julie Doiron

Loneliest in the Morning

(Sub Pop, 1997)

Die Franko-Kanadierin Julie Doiron war bis ins Vorjahr Sängerin und Bassistin von Eric’s Trip gewesesn – einer der vielen Underground Bands der 90er, die mehr Aufmerksamkeit vetrdient hätten, als sie letztlich bekamen – aber wer hätte all die Musik hören sollen… Immerhin hatte sie durch Eric’s Trip in Musiker-Kreisen eine gute Reputation. Schon zu Band-Zeiten hatte sie Solo-Lo-Fi-Aufnahmen unter dem Moniker Broken Girl veröffentlicht. Nachdem sich Eric’s Trip aufgelöst hatten, arbeitete sie unter eigenem Namen – und für ihr Solo-Album Loneliest in the Morning bekam sie einen Vertrag bei Sub Pop, ging nach Memphis und holte sich mit Dave Shouse und mit Howe Gelb (Giant Sand) fähige Begleiter ins Studio. Nicht, dass deren Einfluss irgendetwas überlagern würde. Doiron’s Stimme und ihr bei Eric’s Trip erprobtes folkiges Songwriting bleibt unangetastet, sie hat eine Stimme, die ein bisschen an Joni Mitchell erinnert, nicht ganz so jazzig, ungeschulter, die Songs sind allesamt langsam und Lo-Fi und der Vergleich mit Chan Marshall aka Cat Power ist naheliegend, aber sie hat ihre eigene Art Songs zu schreiben und sie singt mit einer Art unterdrückter Emotionalität, die hervorragend zu ihren Songs passt. Der Opener „So Fast“ ist natürlich nicht „fast“, er basiert auf geschruppter kaum verstärkter Gitarre und ihrem gedoppelten Gesang – der Songtitel „Creative Depression“ passt gut zur Musik. Loneliest in the Morning ist ein unauffälliges Album, aber Songs wie der Album-Closer „Le Soleil“ – natürlich in französische gesungen – sind einfach schöner Lo-Fi/Slowcore, der jedem gefallen sollte, der von Cat Power und Eric’s Trip nicht genug bekommt.

The Sonora Pine

II

(Quarterstick, 1997)

The Sonora Pine waren eines von mehreren Projekten der Multi-Instrumentalistin Tara Jane O’Neil. Einer kompletten Künstlerin, die als Musikern, Malerin, Produzentin im Laufe der Zeit eine immer größere Reputation erlangte. The Sonora Pine war ihre zweite Station nach den Post-Rockern Rodan. Sie hatte gleichzeitig noch die Band Retsin am Laufen (deren letztjähriges Album Egg Fusion ich hiermit empfehle…), es hatte schon ein Debüt-Album mit Sonora Pine gegeben, auf dem sie mit dem Lungfish Gitarristen Sean Meadows und der Geigerin Samara Lubelski den Post-Rock ihrer ersten Band Richtung Kammer-Musik verschoben hatte. Meadows verließ die Band, Ex-Rodan Drummer Kevin Coultas stieß dazu, sie holte sich noch ein paar Gäste und auf The Sonora Pine II setzte sie die Verlangsamung ihrer Musik fort. Ihr Songwriting wurde immer besser, durch die Verwendung von Cello, Geige und Akkordeon verlor das Album jeden Bezug zum „Rock“ in Post-Rock und mit O’Neil’s wunderbarer, vielleicht etwas zu leise aufgenommener Stimme bekamen Songs wie „Long Ago Boy“ eine Leichtigkeit, die nur noch von Coultas‘ Drums am Boden gehalten wurde. Und wenn der beim Album-Closer „Linda Jo“ auch noch zur Gitarre wechselt, dann sind SlowCore, Post-Rock und Country zu einem Klang verschmolzen. Wenn man so will, kann man die Musik auf diesem Album als perfekte Verbindung zwischen Post-Rock und SlowCore bezeichnen. Letztlich helfen diese Etikette bekanntermaßen nur zur ungefähren Beschreibung von Musik. Hören muss man das schon selber, die sich langsam wandelnden Eigenarten von Tara Jane O’Neil’s Musik sind der Entdeckung wert – zumal sie mit Bands wie Rodan, Retsin, The Naysayer und als Solo-Künstlerin genug sehr schöne Alben geschaffen hat.

Movietone

Day and Night

(Domino, 1997)

….die hier sind wir jetzt ganz nah am auf den Alben zuvor nur angedeuteten Prinzip des „Slowcore“: Bis auf die Knochen skelettierte Songs, minimalistische Arrangements, langsame Tempi und nachdenkliche bis depressive Texte – ein Gemisch, das trügerisch einfach klingt, das evtl. sogar die Gefahr birgt, langweilig zu werden – aber keine Sorge – es gibt neben den Protagonisten Low und Codeine noch eine Handvoll weniger bekannter Acts, die Slowcore mit einer eigenen Schattierung versehen haben. Da sind z. B. Duster, Idaho, Bedhead, Spain… und Movietone. Die stammen aus Bristol, haben aber mit ihrem zweiten Album – in Europa auf Domino veröffentlicht – in den USA das Label Drag City als Heimat gefunden – die Post-Rock/Slowcore-Spezialisten, zu denen sie sehr gut passen. Ihr Slowcore hat mit Country oder Folk nichts zu tun, was man auf Day and Night zu hören bekommt, ist Kunst-Musik a la Talk Talk, schleichend langsam und jeder Ton bewusst geatmet. Ein Track wie „Summer“ beruht auf herab-perlenden Klavier-Akkorden, dem Drone einer Viola und gemurmelten Lyrics. „Night of the Acacias“ hat einen komplexen Rhythmus, der an alte Spy-Movies erinnert, Störgeräusche von Gitarren und die schönen Klarinetten-Improvisationen von Rachel Brooks – und tatsächlich wurde das Album „Recorded on an 8-track at the Albany Centre (Cafe Mono) and in houses…“ Der schönste Track dürfte das schlichte „Noche Marina“ sein, auf dem Bass, Gitarre, Piano und Kate Wright’s dezente Stimme sich umeinander winden. Zum Abschluss lassen Movietone neun Minuten lang genau das geschehen, was der Songtitel beschreibt: „The Crystallisation of Salt at Night“. Wie man sieht – Musik, die mindestens so sehr auf Stimmung, Sound und Struktur basiert, wie auf „Songs“ – und daher eigentlich unmöglich zu beschreiben. Day and Night ist ein hervorragendes Beispiel für die reine Lehre des Slowcore.

Low

Songs for a Dead Pilot EP

(Kranky, 1997)

Und zuletzt nun ein Album von der Band, der das Slowcore-Etikett bis heute tonnen-schwer um den Hals hängt. Low hatten ihr erstes Label und die Rest-Welt 1994 mit dem Debüt I Could Live In Hope und der Aussage überzeugt, dass sie – sozusagen als Trotzreaktion auf das Hardcore-Publikum – immer langsamer und leiser wurden, je lauter das Publikum wurde. Eine lustige Behauptung, die nicht nachprüfbar ist. Zu viel Lärm dürfte aber nicht der einzige Grund für ihre Art des Musik-Machens sein. Dazu scheint mir ihr verlangsamter Indie-Folk mit Spuren aus allen möglichen angrenzenden Genre’s zu durchdacht, dazu ist dieses Konstrukt aus scheinbar minimalen Bestandteilen zu wohl-konstruiert. Inzwischen waren sie beim Kranky-Label angekommen – Spezialisten für Post-Rock und Anverwandtes – und weiterhin blieben sie in ihrem völlig eigenen Kosmos. Jetzt produzierten sie selber, die 36-minütige EP könnte als Einführung beim neuen Label gedacht gewesen sein. Das Ehepaar Sparhawk/Parker und der Bassist Zak Sally leiteten – ganz passend zum Kranky-Roster – ein paar kleine Experimente in ihre Songs ein, ohne deren Fluss zu stören. Seltsamkeiten waren bei Low immer dabei gewesen, genauso wie die überirdisch schönen Vocal Harmonies des Ehepaares und die immer wieder aufschimmernden melodischen Momente. Songs for a Dead Pilot beginnt mit einem… „Song“… der fast nicht da ist. „Will the Night“ scheint durch eine kilometerlange Röhre aus einem Schneegestöber aufgenommen zu sein. Dann kommen bei „Condescend“ immerhin wieder die gestrichenen Chords, der bedächtige Rhythmus und die sanften Vocals, die man von den vorherigen Alben kennt – und sonst von keiner Band. Mit dem zentralen, 15-minütigen „Born By the Wires“ überschreiten sie wieder ein paar Grenzen – in kleinen Schritten. Einen gewissen Konservatismus hat man dieser Band seltsamerweise immer vorgeworfen. Dabei verändern sie sich IMO einfach nur organisch/langsam. Der Track besteht nur aus atonaler Gitarre und Alan Sparhawk’s hohem, etwas windschiefem Gesang – und ist damit so etwas wie ein Jandek-Track im Hasen-Kostüm (Wer Jandek jetzt nicht kennt, sollte sich da mal Youtube Videos anschauen). „Be There“ bekommt eine spülende Orgel und den Rhythmus einer Waschmaschine verpasst – unter dem wieder der wunderbare Gesang von Sparhawk und Parker schwimmt. Songs for a Dead Pilot mag nur ein Zwischen-Werk sein, aber bei Low war immer alles in einem langsamen Fluss und diese EP hat auf kommende Großtaten vorbereitet. Lies dazu z.B. im Hauptartikel ’99…