Der polnische Papst Johannes Paul II stirbt und der Bayer Joseph Ratzinger wird der neue, äußerst altmodische Papst Bendikt XIV. Im Iran wird mit Ahmadinedschad ein körperlich sehr kleiner und sehr konservativer Politiker zum Ministerpräsidenten gewählt, der gegen Israel und seine Verbündeten hetzt und sich überhaupt so groß wie möglich macht. Im August schlägt der Hurricane Katrina in den USA an der Küste Floridas auf und setzt fast ganz New Orleans unter Wasser. Eine der größten Katastrophen in der Geschichte der USA – George W. Bush bleibt desinteressiert, weil die Wahl gelaufen ist, und diejenigen, die zu Schaden gekommen sind, nicht seine Wähler sind. In Frankreichs Vorstädten kommt es zu Unruhen, insbesondere nord-afrikanisch-stämmige Jugendliche sind mit ihrer aussichtslosen gesellschaftlichen Situation unzufrieden. In Deutschland wird mit der CDU Vorsitzenden Angela Merkel erstmals eine Frau Bundeskanzlerin. Überall in der westlichen Welt sind die Konservativen am Steuer, entsprechend ist der Wirtschaftskurs dieser Zeit arbeitgeberfreundlich, weltweit kommt es im Rahmen der Globalisierung zu Entlassungen – und Unruhe in der Gesellschaft. Es ist ein Jahr der katastrophalen Stürme: Hurricane Katrina forderte wie gesagt 1800 Tote, ein noch stärkerer Sturm erreicht die Texanische Küste und richtet gewaltige Schäden an, die Menschen haben sich in Sicherheit gebracht… Musikalisch ist 2005 für mich ein Jahr des Nachklanges, auch wenn – oder vielleicht gerade weil – in diesem Jahr der Video-Kanal YouTube gegründet wird. Die Aufregung um gehypte Bands wie Franz Ferdinand – und mit ihr der ganze Post-Post-Punk Hype – sinkt auf ein erträgliches Maß, als etliche dieser Bands ihre mehr oder minder hippen Zweit-Werke veröffentlichen. Es wiederholt sich: In all den breit gefächerten Stilarten von Folk über HipHop bis Black Metal gibt es tolle Alben, aber Innovation ist – wieder mal – nicht in Sicht. Egal, solange es Alben gibt wie Coil’s Vermächtnis Ape of Naples etwa. Nicht mehr ganz neu ist auch die immer stärkere Konzentration auf das digitale Format. Der Download von Musik ersetzt – zumindest im Bereich des reinen Musik-Konsumes – immer mehr den Kauf physischer Tonträger. Eine Entwicklung, mit der sich die Musikindustrie selbst ins Knie geschossen hat. Aber das hat sie schon mit der CD gemacht, und Weicheier wie Coldplay oder der entsetzliche James Blunt haben letztlich auch keine physische Präsenz verdient… Genausowenig wie Mariah Carey – die sollte einfach aufhören – oder – in Deutschland – Ich + Ich und die unerträgliche Berufsjugendliche Nena. Musik, die Nichts bedeutet und deshalb hier nicht vorkommt.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-2005/pl.u-gxbll01F5zRNABq

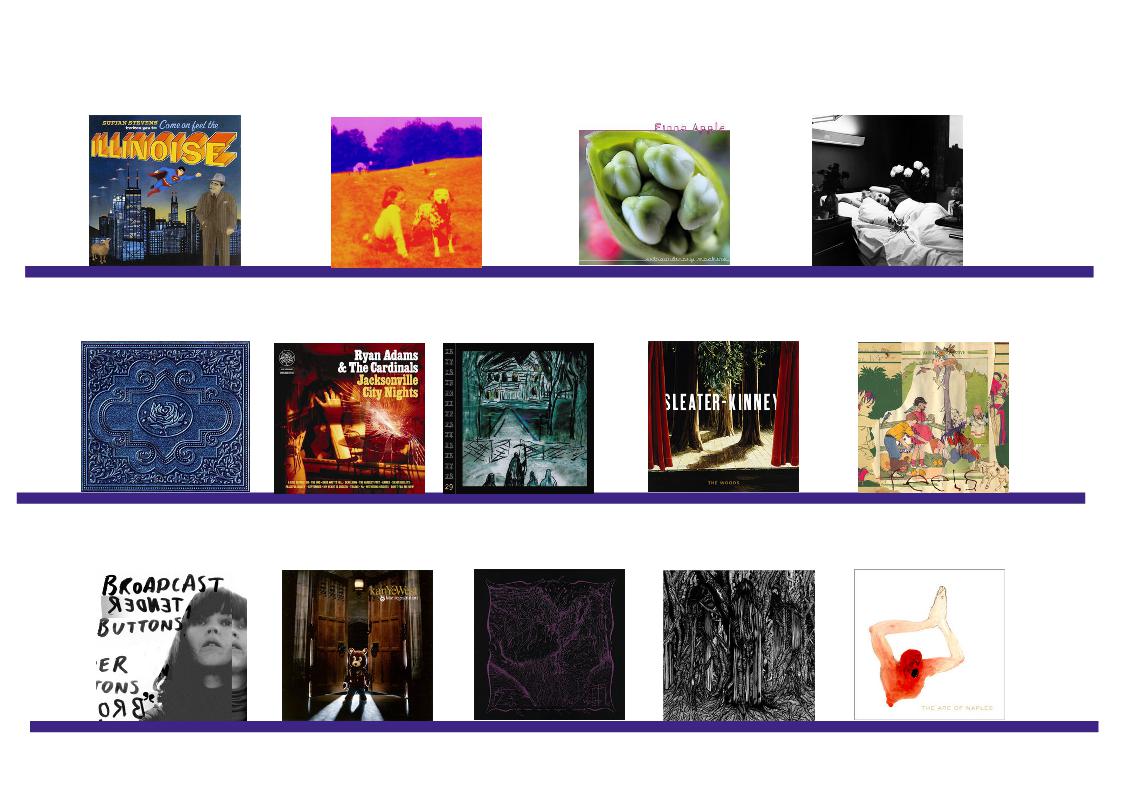

Coil

The Ape of Naples

(Threshold House, 2005)

Um zu Beginn die Musik von Coil zu beschreiben…: Als hätten Joy Division zusammen mit Soft Cell den Soundtrack zu „Der Pate“ eingespielt. The Ape of Naples transportiert den Hörer in eine eigene, wunderbar bizarre Welt, aber es gibt einen bitteren Nachgeschmack, denn es ist das letzte Album, das zu Lebzeiten des einen Protagonisten von Coil – John Balance – aufgenommen wurde. Der schwer depressive Musiker stürzte Ende 2004 in dem Haus, das er mit seinem musikalischen Partner Peter Christophersen bewohnte, betrunken eine Treppe hinunter, und so wurde die Musik auf The Ape… zum finalen Statement und zugleich zur Zusammenfassung der facettenreichen Karriere von Coil. In den letzten Jahren hatten sie tolle, aber auch etwas uneinheitliche Alben veröffentlicht, The Ape of Naples erinnert wieder an eines der „klassischen“ Coil-Alben (wie etwa Love’s Secret Domain oder Musick to Play in the Dark, Vol. 1), dabei ist es zusammengestellt aus Aufnahmen für Trent Reznor’s Nothing-Label, die bis in die Mitt-Neunziger zurückreichen, sowie aus Songs die bis dahin nur Live getestet worden waren. Balance und Christopherson werden auf den Tracks von verschiedenen Musikern unterstützt: Danny Hyde, Ossian Brown, Thighpaulsandra, Cliff Stapleton, und Mike Yorke, was bei all den unterschiedlichen Charakteren zur Uneinheitlichkeit führen sollte. Die Magie von Coil aber liegt bei diesem Album – sicher beabsichtigt – darin, dass es ihnen dennoch gelingt einen wunderbaren Flow beizubehalten, wobei das verbindende Element immer Balance’s expressive Stimme ist. Er hatte alle Tracks eingesungen, war in Hochform beim Industry-Goth von „Heaven’s Blade“, wunderbar in der verdrehten Zirkus-Atmosphäre von „Tattooed Man“ und dann gab es noch den vielleicht traurigsten Song, den Coil je aufnahmen: Den BBC-Theme Song von Are You Being Served, „Going Up“. Der ist Höhepunkt des Albums, im Duett mit Francois Testroy eingespielt, in dem die fatalistischen Zeile „it just is…“ die schmerzliche Akzeptanz einfängt, die sich durch das ganze Album zieht… Balance war tot, und Coil mußten ihre Karriere damit beenden. The Ape of Naples ist eines der besten Alben von Coil und auch eines der besten Alben des Jahres 2005 – und wenn man Coil noch nicht kennt, sollte man es schleunigst nachholen – warum nicht mit diesem Album ? – Das ich auf Vinyl sehen will!.

Sufjan Stevens

Come On Feel The Illinoise

(Rough Trade, 2005)

Das Konzept hinter Sufjan Stevens bis dato bestem Album war eine Promotion-Idee: Er hatte angekündigt, er wolle Musik für jeden einzelnen Staat der Vereinigten Staaten schreiben – aber dass bei dieser vermessenen Idee ein so reichhaltiges und schönes Album herauskommen könnte, das die hochgestochenen Ambitionen seines Machers ebenso erfüllt, wie es sein großes Talent als Musiker herausstellt, war nicht zu erwarten gewesen. Come on Feel the Illinios ist sehr vieles gleichzeitig: Humorvoll, tieftraurig, gespenstisch, fröhlich und kindlich schön…. Die Vision hinter der Musik schien Komplexität zu erfordern, aber Stevens erreicht all das mit einer frappierenden Simplizität. Nehmen wir einen der schönsten Songs auf dem Album, den Song über den aus Illinois stammenden Massenmörder John Wayne Gacy – ausgestattet mit gänsehaut-erzeugend schöner Melodie und pulsierendem Bass erinnert es an eine altertümliche Folk Ballade, dann kommt der Text, der den Hörer in wenigen Zeilen in die Geschichte des Massenmörders, seiner Familie und seiner Opfer hineinzieht. Am Ende wird, statt zu urteilen, der moralische und seelische Zustand des Betrachters/Hörers/Sängers hinter-fragt: „In my best behavior, I am really just like him; look beneath the floor-boards for the secrets I have hid““… Und das ist nur ein Beispiel. Stevens hat ein Händchen für fröhliche Songs, Songs die geradezu euphorisch klingen, hier gibt es mit „Chicago“ ein weiteres Beispiel, einen Song der noch eine weitere Ebene bekommt, nicht simpel als fröhliches Liedchen dahin fliesst. Und „Concerning the U.F.O. Sighting Near Highland Illinois“ sind zwei Minuten pure Schönheit, wie sie allein von Sufjan Stevens gestaltet werden können. Man konnte zu Recht annehmen, dass – sollte er so weiter machen – sein Name bald neben denen von Brian Wilson und den Beatles stehen würde. Zweifellos eines der besten Alben des Jahres.

eels

Blinking Lights And Other Revelations

(Vagrant, 2005)

Die Welt des Mark Oliver Everett aka E ist hermetischer als die des Sufjan Stevens. Seine Musik kreiste von Anfang an um ihn und seine Familie. Um die Mutter, die ’98 an Lungenkrebs starb, die Schwester, die sich zwei Jahre davor umgebracht hatte und den Vater – einen der Wissenschaftler, der die Quantenphysik mit gestaltet hatte – den E als Jugendlicher tot im Bett aufgefunden hatte. Er hat zuvor einige wunderbare Alben gemacht, die neben seinen lyrischen auch immer um musikalische Themen gekreist haben. Mit Blinking Lights an Other Revelations machte er ’05 dann das definitive Statement zu seiner Vergangenheit und seiner Musik: Man dachte sogar, jetzt könne er aufhören, zumal er selber Blinking Lights als „the mother of all eels albums“ bezeichnete… hat er aber zum Glück nicht gemacht. E IST einer der großen Songwriter der USA, und dass hier Tom Waits mithalf, kann man als Kundgebung des Respekts sehen. Und Everett’s Musik HAT Ähnlichkeiten mit der von Sufjan Stevens – beide Alben haben ihre Spieldosen-Momente (E hatte tatsächlich eine Symphonie für Toy Piano geschrieben) aber Blinking Lights… wirkt in gewisser Weise konzentrierter als Illinoise… Melodie-Themen kehren wieder – und sind wunderschön – dazu Everett’s müde Stimme, immer ein bißchen schicksals-ergeben, ein bisschen selbst-ironisch, ein bisschen traurig (kein Wunder…). Wenn er (vielleicht… ich weiss es nicht…) den Themenkreis um seine Familie verlässt, wie beim mit Steel und shuffelndem Rhythmus veredelten „Railroad Man“, vermutet man dennoch eine sehr persönliche Erinnerung. Er bewegt sich textlich virtuos durch sein Leben, folgt hier mal diesem, mal jenem Faden undnicht alle Erinnerungen sind traurig. Vielen Songs wohnt eine Schönheit inne, eine Hoffnung, die das Album leuchten lässt. Da man hier in 93 Minuten eine gewaltige Masse an Songs geboten bekommt, wird es schwierig, die Highlights zu erkennen. Das Niveau bleibt hoch, ob es sich um verzerrte Noise-Hymnen, Country-Folk Wanderungen oder verbogene Balladen handelt. Man mag sich als Beispiele „Old Shit/New Shit“, „Suicide Life“ und den wunderbar klugen Closer „Things the Grandchildren Should Know“ anhören, aber gerecht wird man Blinking Lights nur, wenn man es mal ganz gehört hat.

Fiona Apple

Extraordinary Machine

(Epic, 2005)

Fiona Apple hatte mit ihren beiden vorherigen Alben Tidal (’96) und When the Pawn... (’99) als erfolgreiche junge Songwriterin reüssiert, war sogar kommerziell sehr erfolgreich gewesen, und dann begann sie 2002 mit ihrem Freund und Produzenten Jon Brion die Aufnahmen zum Nachfolger Extraordinary Machine . Zunächst war sie mit den Ergebnissen unzufrieden, wusste nicht mehr weiter, bekam Streit mit der Plattenfirma, die mehr „Hit-Material“ verlangte, das Album wurde zurück gestellt – und Fiona Apple verzog sich nach Hause. Erst Protestaktionen ihrer Fans bewirkten, dass sie es erneut versuchte, sie nahm 2004 die meisten Songs neu auf und durfte das Album nun veröffentlichen. Die „alten“ Aufnahmen mit John Brion wurden zum größten Teil neu produziert (… waren allerdings zuvor im Internet geleakt worden…) und mit Musikern wie dem Roots-Drummer Questlove instrumental neu ausgearbeitet. Apple hatte viele der Songs nicht komplett zu Ende komponiert, war wohl auch kreativ ausgebrannt, dem Album allerdings hört man die Probleme nicht an. Apple’s Klavierspiel ist perfekt, und ihre Stimme hatte in der Zeit seit dem Debüt dazugewonnen, die klugen Lyrics mögen schwer in die Rhythmik der Songs einzupassen sein, aber ihre dunkle Stimme legt sich mühelos über die komplexen Melodien. Die Texte sind nicht mehr ganz so düster wie auf den beiden Vorgängern, Apple hat zu einem komischen Sarkasmus gefunden, wenn sie im Chorus von „Window“ singt „Better that I break the window/Than him or her or me“. Viele Songs sind sehr rhythmus-betont, der neue Produzent Mike Elizondo arbeitet wohl nicht umsonst mit Musikern wie Dr.Dre oder Eminem zusammen und die ausgefeilten Arrangements bei Tracks wie „O Sailor“, „Not About Love“ oder „Red Red Red“ dürften auf das Konto des zweiten Produzenten Brian Kehew gehen, der ansonsten mit anderen klugen Pop-Musikern wie Aimee Mann oder Matthew Sweet arbeitet. Im allgemeinen wird Extraordinary Machine als Rückschritt gegenüber den beiden Vorgängern bezeichnet, aber ich würde es mit Jon Brion halten, dem die Umgestaltung der von ihm produzierten Tracks offenbar nichts ausgemacht hatte, und der sinngemäß sagte: „Es ist ihre Musik, ich bin Fan und man sollte eine Künstlerin wie Fiona Apple in ihrer Kreativität unterstützen, statt ihr Steine in den Weg zu legen“. Extraordinary Machine ist sicher kein „einfaches“ Pop-Album, aber die Songs haben Widerhaken, setzen sich im Ohr fest, Stimme und Texte sind klug und schön – und Besseres kann man über Pop-Musik nicht sagen. Für mich ist Extraordinary Machine das nächste Fiona Apple-Album, das zu den besten seines Jahrgang’s zählt – und somit hier hin gehört.

Antony & the Johnsons

I Am A Bird Now

(Rough Trade, 2005)

Stell‘ dir ein Album vor, mit Songs wie Velvet Underground’s „Candy Says“, gesungen von Nina Simone – oder ein Jeff Buckley Album bei dem statt nach spiritueller nach geschlechtlicher Transzendenz gesucht wird – und du bekommst eine Vorstellung davon, was I Am A Bird Now ist. Antony Hegarty – die sich heute Anohni nennt – war als Kind mit Familie aus England in die USA gekommen, sie hatte sich schon früh als Trans-Gender empfunden und auch offen so gelebt, in New York hatte sie ihre Band The Johnsons gegründet (benannt nach der Transgender-Aktivistin Marsha P. Johnson), mit einem Demo die Aufmerksamkeit des Musikers David Tibet erregt (dessen Current 93 selber eine immens produktive und singuläre Band sind), der sie 1998 das sehr gelungenen Debütalbum Antony and the Johnsons auf dem Durtro-Label veröffentlichen ließ. Im Laufe der Zeit wurden Antony’s Fans immer namhafter – und ihre Zahl immer größer. Auf diesem zweiten Album helfen Musiker wie Lou Reed, Boy George, Devendra Banhart und Rufus Wainwright mit – und all die namhaften Begleiter überdecken nicht die Einzigartigkeit von Antony’s Musik, können (und wollen) weder sein Songwriting beeinflussen, noch seinen seltsamen, gefühlvollen Gesang übertönen, die sich irgendwo zwischen Nina Simone, Boy George und einem weinenden Engel bewegt. Antony’s Stimme ist im wahrsten Sinne des Wortes „soulful“, ohne an einen der klassischen Soulsänger zu erinnern. Wenn Boy George beim wunderschönen „You Are My Sister“ mitsingt, klingt er wie ein Geschwister, Lou Reed’s Beitrag zum Gospel von „Fistful of Love“ ist dezent – und gerät nach Antony’s Ekstase am Ende des Songs fast in Vergessenheit. „Spiralling“, das Duett mit Devendra Banhart, stirbt in elegischer Schönheit. Diese Musik bewegt sich zwischen urbanem Barock und Kammermusik, Klavier und Streicher tragen Songs von fast überirdischer Schönheit – einer Schönheit, die aus der Zeit gefallen scheint, sie haben eine Ästhetik, die man nicht wirklich zuordnen kann. Man merkt der Musik und den Texten an, dass Antony’s Blick auf seine Umwelt ein komplett eigener ist, er klingt immer ein bisschen fremd – und ist sich dieser Fremdheit offenbar schmerzhaft bewusst. Um dieses Gefühl zu vermitteln, reicht schon ein kurzer Moment des Openers „Hope There’s Someone“. Text, Melodie und dieser seltsame Vibrato-Gesang sind herzergreifend. Ein wahrhaft „schönes“ Album.

Ryan Adams & The Cardinals

Cold Roses

(Lost Highway, 2005)

Seit einigen Monaten (in 2019) ist es schwer für mich Ryan Adams‘ Musik unvoreingenommen zu hören: Ich liebe die Musik der drei Alben, die er 2005 hintereinander heraushaut. Es sind fraglos Meisterwerke des „Psychedelic/ Alternative Country“, aber er hat sich 2018 nach Vorwürfen gleich mehrerer Frauen bzw. Musikerinnen wegen sexueller Belästigung unter Ausnutzung seiner Beziehungen im Business auf’s übelste disqualifiziert – und das bleibt mir im Kopf. Es gibt keine Entschuldigung für solches Verhalten und ein Mensch, der sich so verhält, hat weder Verständnis noch Support verdient. Andererseits kann ich nicht sagen, wie Adams sich in der Zeit 14 Jahre davor verhalten hat, genauso wenig wie ich beurteilen kann, ob jeder Vorwurf gegen ihn berechtigt ist. Klar ist, dass er immer ein schwieriger Mensch war, dass er immer als erratischer Künstler galt – aber eben auch, dass er ein immens talentierter Songwriter und Musiker ist, aus dessen Kopf Songs anscheinend im Stunden-Takt sprudeln. Und weil das unbestreitbar Fakt ist, weil ich seine Musik aus der Mitte der 00er Jahre liebe, werde ich diese Alben weiter hören – und insbesondere sein erstes Album mit den Cardinals empfehlen. Dabei kann man Adams durchaus zu Recht als Plagiator bezeichnen – seine Band Whiskeytown hatte vor 2000 drei wundervolle Alternative-Country Alben zustande gebracht – mit Musik, die sich klar auf Vorbilder aus den Siebzigern bezog, gepaart mit einer Prise Punk- Aufsässigkeit. Sein Solo-Debüt Heartbreaker (2000) fuhr auf dem gleichen Feld noch reichere Ernte ein, wieder gab es Songs von berückender Schönheit und Cleverness, aber erst mit den Cardinals fielen Talent, Können und Inspiration perfekt zusammen. Zum süffigen Sound-Amalgam aus Parsons, Springsteen, Young und Uncle Tupelo gesellte sich mit den vier virtuosen Begleitern eine kräftige Prise Psychedelik a la Grateful Dead. Dass Adams zum Übertreiben neigt, sieht man schon allein daran, dass das erste Album mit den Cardinals direkt eine Doppel CD/LP wurde. Cold Roses hat genug Material für zwei bis drei Alben, mit „Magnolia Mountain“, „When Will You Come Back Home“, „Let It Ride“ oder dem Titelsong würden andere Musiker ganze Karriere-Phasen füllen, hier ordnen sich diese vier Highlights neben kaum schwächere Songs wie „Sweet Illusion“, „Mockingbird“ und „Easy Plateau“ unter einem enorm kraftvollen und saftigen Sound aus glühender Steel, psychedelisch verwobenen Gitarren-Glissandi und einem kraftvoll federnden Rhythmus-Fundament ein. Dazu hat Ryan Adams selten besser gesungen, seine Stimme hat Charakter, bricht mitunter vor Begeisterung und Emphase, das Album glüht regelrecht. Dass er als Songwriter manchmal ein bisschen ZU clever ist, dass seine Musikalität überschwappt, könnte man beklagen, aber die Band holte ihn offensichtlich immer wieder auf den Boden zurück – nachdem er fliegen durfte. Natürlich ist Cold Roses nicht „revolutionär“ – aber hier schimmert eine Facette einer alten Musik in bunten und neuen Farben.

Ryan Adams & The Cardinals

Jacksonville City Lights

(Lost Highway, 2005)

Und natürlich war ein Album Ryan Adams nicht genug: Knapp vier Monate später kam mit Jacksonville City Lights ein weiteres Album mit den Cardinals in die Läden. Mit dem Titel bezog er sich nicht zum ersten Mal auf seine Heimatstadt, die Songs entstammten seinem offenbar unerschöpflichen Reservoir an noch nicht realisierten Ideen – Ideen, die sich für Jacksonville… auf Vorbilder aus der guten alten Country-Musik beziehen. Besoffene Hymnen wie „A Kiss Before I Go“ oder „The End“ bedienen genauso klassisches Terrain wie das Norah Jones Duett „Dear John“. Bei Songs wie „My Heart is Broken“ scheut er sich nicht vor üppigem Zuckerguss, John Graboff’s Steel weint das komplette Album voll, Jacksonville… könnte in der goldenen Zeit des Outlaw Country Mitte der Siebziger entstanden sein, zumal es hörbar live eingespielt wurde, was die Qualität seiner Begleiter noch einmal bestätigte – und wieder gab es den Vorwurf, dass er ein Plagiator sei, dem ein Qualitäts-Kontrolle nicht schaden würde – eine Ansicht, die ich nicht teile. Ryan Adams und Überschwang gehören zusammen, und wenn man so viel klassisches Material zur Hand hat, muss es ‚raus. Man muss bedenken, dass es in den Siebzigern (auf die sich seine Musik immer bezieht) durchaus üblich war, mindestens zwei Alben im Jahr zu veröffentlichen…

Ryan Adams

29

(Lost Highway, Rec. 2004, Rel. 2005)

Drei Alben allerdings waren auch damals die Ausnahme – Aber tatsächlich kam Ende 2005 mit 29 das dritte Album in die Läden – diesmal ein Solo-Album, dass Adams 2004 noch ohne die Cardinals aufgenommen hatte. Mag sein, dass der Versuch einen Rekord zu brechen eine Rolle bei dieser Flut an Veröffentlichungen eine Rolle gespielt hat. Mag auch sein, dass Adams seine Ideen auf 29 noch nicht so sorgfältig ausformuliert hatte, wie auf den beiden später aufgenommenen Alben. Der Opener und Titeltrack des Albums bedient sich immerhin schon am Vorbild Grateful Dead, aber manche der folgenden Songs klingen nach Improvisation, sind sehr locker hingeworfen. 29 wurde von und gemeinsam mit dem Produzenten Ethan Johns in dessen New Yorker Studio aufgenommen, Adams hatte tatsächlich gerade mal zwei Songs fertig, als er ins Studio ging und er wollte alles so spontan wie möglich aufnehmen. Das könnte manchen von ausgefeilter Studiotechnik verwöhnten Hörer abgeschreckt haben, aber auch hier finde ich – genau das beleuchtet eine der vielen Facetten des Künstlers Ryan Adams – und einen Track wie „Night Birds“ würde ich nie missen wollen.. Zu dieser Zeit musste Adams buchstäblich neu Gitarre spielen lernen, er hatte sich im Jahr zuvor beim Sturz von der Bühne das Handgelenk gebrochen – und so musste er vermehrt auf’s Klavier zurückgreifen. Das entfernt 29 vom Country, macht es zu einem klassischen Singer/Songwriter-Album, es ist ein loses Konzept-Album, in dem jeder Song für eines der Jahre in seinen „Twenties“ steht. Die eher hingetuschten Songs sind sehr entspannt, 29 drängt sich nicht auf, aber es zeigt einen Musiker auf dem Weg zu einem Höhepunkt seiner Kunst. Dass 29 vor Cold Roses und Jacksonville City Lights entstand, sollte man allerdings berücksichtigen…

Sleater-Kinney

The Woods

(Sub Pop, 2005)

2005 kam das Gerücht auf: Sleater-Kinney, eine der ganz großen Bands des Riot Grrrl/Post-Punk hatten beschlossen, ihre Karriere zu beenden – und als Abschluss wollten sie ein echtes Opus Magnum liefern. Ein Album, wie Hüsker Dü oder die Minutemen es dereinst gemacht hatten, eine Art Rundumschlag, eine Darstellung der eigenen Kreativität im fast schon ZU großen Format – damit man es auch wirklich bedauern würde, wenn sie nicht mehr da wären. Freilich hatte das Trio aus Carrie Brownstein, Corin Tucker und Janet Weiss inzwischen einen regelrechten Rock-Star-Status erreicht, sie waren mit Pearl Jam auf Tour gewesen, hatten mit den drei vorherigen Alben stilistisch und kommerziell fast den Mainstream tangiert, natürlich immer in geschmackvoller Form. Dass es ihnen gelang, mit The Woods tatsächlich einen kreativen Gipfel zu erreichen, ist nicht das kleinste Verdienst dieses Albums. Sie waren auf Sub Pop gelandet, hatten mit David Fridman einen namhaften, krediblen und sehr fähigen Produzenten und sie waren traumhaft eingespielt. Kein Zweifel mehr, dass das Trio alle Stereotypen von „Frau in der Rockmusik“ mit Stil, Würde und Kraft konterkarierten, keine Frage, dass sie musikalisch eine DER Bands ihrer Generation waren, völlig unabhängig vom Geschlecht – sie wollten all diese Tatsachen nur noch mal in ein Album giessen. Und so ist The Woods lauter, verzerrter und energetischer als Alles, was sie zuvor gemacht hatten. David Fridman war für den donnernden Sound natürlich der Richtige, aber dass ihr Zwei Gitarren/ Drums/ Stimmen-Sound solche Wucht erhielt, war neu. Dazu hatten sie (wieder einmal) hervorragende Songs. Tracks wie der Opener „The Fox„ oder „Entertain“gehören zum Besten, was sie in ihrer Karriere geschrieben haben. Man hört dem Album an, dass es fast komplett live eingespielt wurde, und zuletzt kommt auf der dritten Seite des Albums (…Seite 4 ist „etched“) das 11-minütige Epos „Let’s Call It Love“, bei dem die ganze Kraft, der ganze Schweiss und alle Wucht in einer wunderbaren Kakofonie mündet, ehe das Album mit dem in einem Zug durchgespielten, 3-minütigen „Night Light“ ausläuft. The Woods erschöpft, es ist die Kombination aus Jimi Hendrix und Sonic Youth, es ist einer der Höhepunkte – und ein Endpunkt – des Noise/Indie Rock. 2006 kuratierten die Drei noch ein Festival und kündigten dann einen nicht festgelegten Hiatus an. Dass sie zehn Jahre später doch weiter machten, ist fast Schade.

Animal Collective

Feels

(Fat Cat, 2005)

Zuerst ein paar Info’s: Das Brooklyner Animal Collective begannen einst wirklich eher als Kollektiv, denn als Band. Zunächst hatten Avey Tare (David Portner) und Panda Bear auf dem 200er Album Spirit They’re Gone Spirit They’ve Vanished zusammen gearbeitet, bald kamen Deakin (Josh Dibb), und Geologist (Brian Weitz) in diversen Kombinationen dazu, aber seit dem 2003er Album Here Comes the Indian arbeiteten die vier regelmäßig zusammen, hatten mit dem Feels-Vorgänger Sung Tongs aus dem Vorjahr erste – auch kommerzielle – Erfolge und konsolidierten ihren enorm eklektizistischen Stil jetzt mit einem echten Meisterstück. 2003 wurde das Collective noch als Teil des Freak-Folk Movements wahrgenommen (das sich selber nicht als „Bewegung“ bezeichnet hätte), aber ihr „Folk“ war nicht ländlich-psychedelich wie bei den Six Organs of Admittance oder Sunburned Hand of the Man, sondern von futuristischem Glitzern durchsetzt, urbaner und näher am Pop als bei Freaks wie Jackie-O-Motherfucker etwa. So ist Feels eine psychedelische Glitzerkugel, die eine Vielzahl an Einflüssen widerspiegelt, bei der die Erfahrungen aus den vorherigen Alben und Nebenprojekten mit einfliessen. Mich erinnert Feels an Boces von den Flaming Lips – aber das Animal Collective geht nicht auf die dunkle Seite des Wahnsinns. Bald würde man die Beach Boys Einflüsse von Panda Bear deutlich heraushören, aber auch hier erkenne ich sie schon. Vieles wirkt noch ungeordnet, Feels klingt so, wie ein chaotischer Haufen aus buntem Spielzeug aussieht. Wer aber genau hinhört, erkennt eine gewisse Ordnung: Als gutes Beispiel mag das fast 7-minütige „The Purple Bottle“ herhalten – mit Tribal-Drumming, mit mindestens zwei einander abwechselnden Kinder-Melodien, reichhaltiger und sehr organischer Instrumentierung und mit entsprechend naivem Gesang. Das darauf folgende „Bees“ schwebt wie ein Pusteblumen-Samen dahin, mit gestrichener Autoharp und herab-perlenden Piano-Akkorden, über die komische Lyrics gemurmelt werden. „Banshee Beat“ klingt wie die Beschwörung einer Natur-Gottheit. Faszinierend an all dem Durcheinander ist, dass doch immer die Band zu erkennen ist, dass sie hier schon ihre eigene Sprache sprechen – noch etwas ungeordnet und neu, aber vielleicht gerade dadurch reizvoll. Die beiden Nachfolger Strawberry Jam und Merriweather Post Pavillion erweitern demnächst das Spektrum, ohne zu zerfließen. Auf Feels ist das Animal Collective noch in der Erde verwurzelt – aber sie lösen sich schon um abzuheben.

Broadcast

Tender Buttons

(Warp, 2005)

Auch Broadcast tauchen zum wiederholten Male an dieser prominenten Stelle, im „Hauptartikel“ 2005 auf. Auch ihr vorheriges 2003er Album HaHa Sound war in meinen Ohren eines der besten seines Jahrganges, mit seiner Verwendung alter Stilmittel und Sounds, um etwas Neues zu erschaffen, waren sie typische Vertreter der postmodernen Populärmusik, denen es gelang, dennoch innovativ zu klingen. Dass der Nachfolger Tender Buttons zum nächsten Triumph werden würde, war aber doch überraschend. Broadcast waren zum Duo geschrumpft, nur noch Bassist James Cargill und Chanteuse Trish Keenan waren übrig, und mit dem Wegfall der Drums von Neil Bullock schien ein eminent wichtiges Element ihres Sounds verloren. Aber Nichts da! Schließlich sind Cargill und Keenan nicht nur Begründer, sondern auch das Nervenzentrum der Band, sie ersetzten den Drummer durch Drum-Machines, Keenan’s yé-yé-Gesang rückte in intime Nähe, die Reduktion des Sounds entpuppte sich als Gewinn. Dabei könnte ein ganzes Album mit analogen Synthies, Fuzz-Gitarren, prominentem Bass und freundlich-gleichgültigem Gesang ja auch langweilig werden, aber die Beiden hatten genug Ideen, die Spannung hoch zu halten, genug „Songs“, um Eintönigkeit zu vermeiden. Tender Buttons wird als Meisterwerk des „Dream Pop“ wie des „Space Pop“ bezeichnet, die Band wird immer wieder (zu Recht) mit Stereolab verglichen, aber sie verweigert sich Kategorien genauso, wie sie sich von anderen Bands durch ihren furchtlosen Experimentierwillen unterscheidet. Da ist „America’s Boys“ ein kleiner, unverschämter, verzerrter Hit, da lassen sie darauf den Folk von „Tears in the Typing Pool“ folgen, um dann die freundliche Melodie von „Corporeal“ mit fauchende Synthies zu konterkarieren, und dann endet das verträumte „Arc of a Journey“ in formlosem Noise. Wo HaHa Sound warm und freundlich war, da zerkratzt jetzt teutonisch-strenger Krach die nette Oberfläche – unter der man in beiden Fällen immer schon eine bedrohliche Tiefe geahnt hatte. Der Kontrast zwischen Keenans allzu menschlicher Stimme und den avantgardistischen 60ies/70ies Synth-Sounds – das macht Tender Buttons zum Meisterwerk.

Kanye West

Late Registration

(Roc-A-Fella, 2005)

Heute kennt man Kanye West als Nabob, als größenwahnsinnigen, politisch wirren, musikalisch manchmal genialen HipHop/Soul-Künstler, bei dem Alles überlebensgroß ist. Auf seinem ersten Album (College Dropout, ’04) wie auf dem zweiten Album Late Registration war er noch nicht völlig over the top – aber schon genial. Es ist das letzte Pre-Mad Kanye West-Album – und somit ein hervorragendes Album zwischen HipHop, Neo Soul und R’n’B. Und schon hier zeigt sich eine von West’s größten Qualitäten: Er verbindet alle Facetten schwarzer Musik zu einem Amalgam, das Kanye ausdünstet. Er nutzt Samples aus verschiedensten Ecken so geschickt, dass man die Herkunft kennen MUSS, der Track aber immer nach ihm klingt. Kanye West ist kein großartiger Rapper, aber er sucht sich formidabel Gäste aus (Hier Leute wie Lupe Fiasco, Nas, Common, Jay Z oder Adam Levine von den blöden Maroon 5) die sich dann problemlos dem Konzept Kanye West unterordnen. Man kann dem Album – und Kanye’s Musik insgesamt – Oberflächlichkeit vorwerfen, die Tracks sind allesamt super-slick, jeder Sample sitzt und ist aus edelstem Stoff, dazu hat er mit Jon Brion (siehe Fiona Apple!!) einen Produzenten an der Seite, der sich mit Texturen auskennt, aber eigentlich fehlt es allen Kanye West Alben an der Tiefe – nenn‘ es meinetwegen consciousness – die The Roots zum Beispiel haben. Aber auch das kann man als Haltung oder Stil betrachten, das ist Hedonismus in voller Pracht. Und eben diese Pracht überwältigt immer wieder. Die Hits hier sind Perfektion: Vor allem „Touch the Sky“ mit Lupe Fiasco ist einer dieser HipHop-Tracks, die für immer im Ohr bleiben. Und dann gibt es auch das riesige „Diamonds from Sierra Leone“ – passend zur Dimension mit Gast-Beitrag von Jay Z und mit Shirley Bassey-Sample aus dem 007-Soundtrack Diamonds Are Forever. Da deutet sich West’s Größenwahn schon an. Dass die Non-Single Tracks genauso glänzen, macht Late Registration dann wirklich zum besten HipHop-Album 2005. Es gibt noch andere Gute, aber dazu im entsprechenden Kapitel mehr…

Gospel

The Moon is a Dead World

(Level Plane, 2005)

2005 gibt es z. B. das zweite, sehr bekannte Album der Math-Rock Institution The Mars Volta, das auch eine Lobes-Hymne verdient hat – aber besser noch – aber unverdientermaßen unbekannt – ist The Moon is a Dead World der New Yorker Screamo/Math-Core/Whatever Band Gospel. Die sind 2003 als Trio aus der Screamo-Band Helen of Troy hervorgegangen, holten sich noch einen Keyboarder und Gitarristen dazu, änderten den Namen in Gospel um und feilten so lange an einem neuen, aufregenden Sound herum, dass letztlich ein Album entstand, das jegliche Grenze sprengt. Die Mitte der 00er Jahre bietet in dieser „Sparte“ der Rockmusik einiges – junge Musiker mit beträchtlichen Instrumentalen Fähigkeiten und Kenntnisse um Hardcore, Noise, Math-Rock etc. bauen sich Musik aus allen möglichen Bestandteilen zusammen, erschaffen dabei gerne höllisch komplexe Musik, die leider oft in pures technoides Gefrickel abgleitet. Aber dieses eine Album von Gospel hat die Unschuld und Wucht, die mitunter entsteht, wenn junge Musiker neue Landschaften erkunden und sich noch nicht so sehr um Perfektion bei der technischen Umsetzung scheren. Nicht missverstehen – was hier an den Instrumenten geboten wird, ist beeindruckend: Screamo fordert einiges von Musikern, und so prügelt sich Drummer Vinnie Rosenbloom trotz komplexester Rhythmen die Seele aus dem Leib, die Vintage Synthesizer von John Pastir lassen an die alten Space-Rocker Hawkwind denken, aber deren straighte Einfachheit wird immer wieder mit komplexen Strukturen von Rhythmus und Melodie aufgebrochen, Ich habe den Eindruck, hier versucht sich eine Hardcore Band an King Crimson-artigem Prog-Rock – und damit liege ich vermutlich nicht falsch. Die Vergangenheit im Screamo ist am Geschrei von Adam Dooling immer zu erkennen, aber die ruhigen Passagen im 9-minütigen Epos „Golden Dawn“ sind mächtiger progressiver Hardcore. The Moon is a Dead World trägt zweifellos Bestandteile einer Musik in sich, die genau so „altmodisch“ ist wie Ryan Adams‘ Country. Dieser ausgefeilte progressive Rock, auf den Gospel sich (auch) beziehen, hatte sein hohe Zeit Anfang der Siebziger – aber da sind eben auch Elemente in Tracks wie dem Instrumental „Opium“ hörbar, die ohne weiteres auch in Alben mit modernem Hardcore, Screamo, progressivem Metal zu finden sind. Und was das Album dann so ganz besonders macht? Das ist wie im Jazz – ICH höre da eine Begeisterung, eine Inspiration heraus, die selten zu finden ist, die die Musik transzendiert und sie zu mehr macht, als dem Vorzeigen der eigenen Virtuosität als Selbstzweck. Es passt, dass Gospel sich nach diesem Album und einer Tour auflösten. Ein zweites Album wäre weder als Vertiefung noch als reine Wiederholung interessant, es wäre wahrscheinlich nur instrumentale Onanie geworden. Also – wer virtuose Musik aus dem Jahr 2005 hören will, dem würde ich The Moon is a Dead World empfehlen…

Sunno)))

Black One

(Southern Lord, 2005)

Und jetzt: Drone Again. Die Band SunnO))) (das O und die Schallwellen spricht der Kenner nicht…!) – sind das archetypische Beispiel für diese mir ach so liebe Musik. Dylan Carson aka Earth mag das Fundament gelegt haben, vielleicht waren es auch die Melvins mit ihrem Track „Boris“ – nach dem sich die ganz fantatsischen Drone-Rock Künstler Boris aus Japan benannt haben (siehe deren zwei Meisterstücke im Hauptartikel 2003). Aber Suno))), das ’98 in LA entstandene Duo, hat das Konzept der finsteren Lärm-Druiden so wunderbar konsequent umgesetzt, dass ihnen der Respekt aus allen möglichen Ecken der Musik zuflog. Ihre Konzerte – beide Musiker in Kapuzenmäntel gekleidet – sind Kult. Dass insbesondere die sonst so hermetische Black Metal-Szene ihnen huldigte, und dass sie mit Black One diese Huldigung erwiderten, ist nur ein Grund dafür, dass ich dieses Album in tiefsten Tönen loben will. Für ihr sechstes Album holten sich Stephen O’Malley und Greg Anderson mit Malefic/Xasthur und Wrest/ Leviathan die Köpfe zweier US-Black Metal Projekte an Bord und baten dazu den neuseeländischen Gitarren-Manipulator und Noise-Spezailisten Oren Ambarchi ins Studio. Mit diesen Kollaborateuren war das Thema klar: SunnO))) würden den rasenden Black Metal subsonisch zerschmettern, mit dröhnenden Bässen zermalmen und dem üblichen Hass tiefste Verzweiflung entgegenstellen. Majetätischen Bässe graben sich in die Ohren und die Stimmen und Sounds der Gäste werden geschreddert. Der Album-Closer „Báthory Erzsébet“ ist ein Tribut an die Black Metal Pioniere Bathory, und für Gesang/Schreie steckten sie den an Klaustrophobie leidenden Malefic in einen Käfig. Sie coverten mit Immortal’s „Cursed Realms (Of the Winterdemons)“ einen BM-Klassiker und entblößen ihn aller Theatralik. Malefic’s Stimme klingt wie die eines Nazgul – und die beste Beschreibung, die mir einfiel, lautet “…als hätte Sauron ein Album eingespielt“. Beim programmatisch benannten „It Took the Night to Believe“ blieben sie unter der 5-Minuten Marke und spielten ein Riff, das man fast catchy nennen darf!! Völlig untypisch für diese Drone-Priester. Aber SunnO))) haben einen zugegebenermaßen finsteren Humor – und sie sind daran interessiert, ihrem scheinbar so einseitigen Genre/Sound neue Seiten abzugewinnen. Dazu muss man nicht erst ihre famose Zusammenarbeit mit Scott Walker auf dem 2014er Album Soused hören. Black One ist zwar tiefschwarz, aber es ist auch „unterhaltsam“. Diese Musik mag – und soll – erschrecken, aber O’Malley und Anderson haben ihr mit den durchaus naheliegenden Black Metal-Elemente eine schwarze Kutte angelegt, unter der man trotzdem ihre immense Kraft erkennt. Black One ist verlangsamter, gewaltiger Black Metal. Mit all seiner Kraft und finsteren Schönheit. Das beste Album dieser Band-