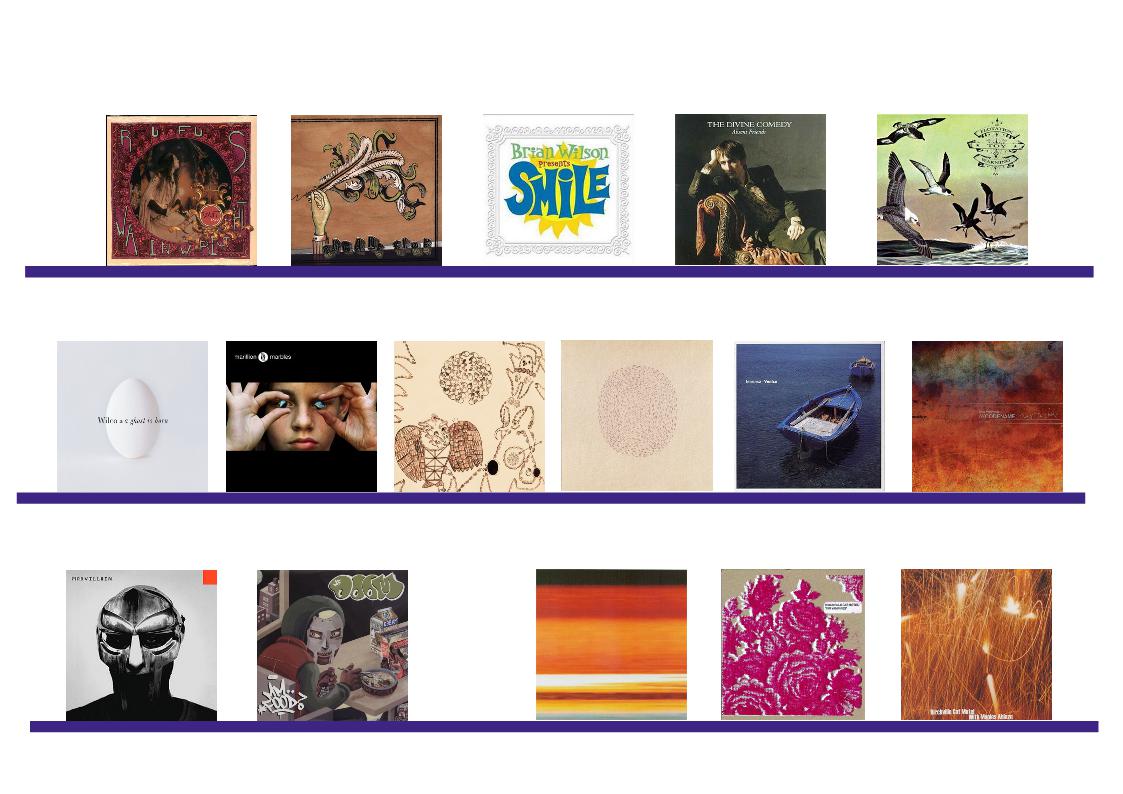

Der Irakische Ex-Diktator Saddam Hussein kommt vor Gericht und die US Regierung muß zugeben, dass es im Irak nie Massenvernichtungswaffen gegeben hat – aber der Krieg ist ja jetzt gelaufen… und George W. Bush wird in den USA trotzdem bzw gerade deswegen zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt – soviel zur Wahrnehmung von Verantwortung oder gar Gerechtigkeit im „Land of the Free“. Im nun „befreiten“ Irak kommen derweil hunderte von Menschen bei Terroranschlägen um. Im russischen Beslan nehmen tschetscheniche Terroristen in einer Schule 1128 Menschen – insbesondere Kinder – als Geiseln. Im Namen Allah’s, der nun wirklich Nichts dafür kann. Bei der „Befreiung“ der Geiseln kommen 320 Menschen ums Leben und die russische Regierung findet das nicht schlimm. Die EU wird um gleich 10 Mitgliedsstaaten (aus dem ehemaligen Ostblock) erweitert, und am 26. Dezember kommt es nach einem Seebeben im indischen Ozean zu einem gewaltigen Tsunami, bei dem mehr als 200.000 Menschen sterben. Es ist ein Jahr der Stürme und Hurricanes, das europaweite Temperaturmittel liegt um 0,5 Grad höher als in den vorherigen Jahren. Der Klimawandel ist deutlich erkennbar und sogar Leugner aus Industrie und Politik bekommen langsam Angst. Und ein gewisser Mark Zuckerberg startet eine Kommunikations-Plattform für Studenten mit dem Namen Facebook… Ray Charles und Kevin Coyne sterben und Panteras Ex-Gitarrist Dimebag Darrell wird auf der Bühne erschossen. Auch in 2004 macht so manche Band/so mancher Musiker definitive Platten und Acts wie Arcade Fire, Franz Ferdinand oder TV On The Radio veröffentlichen großartige Debütalben, die immerhin die Musik der kommenden Jahre stark beeinflussen sollen. Die interessanten Acts aus dem Underground des HipHop kommen langsam an die Oberfläche, Elektronische Musik und Independent Rock bleiben interessant, Joanna Newsom und Devendra Banhart haben die alte Tante Folk wiederbelebt, die immer noch viel zu unbekannten Floatation Toy Warning führen Psychedelic-Pop in erstaunliche Höhen. Noise Rock, Black Metal, Power Pop, Avantgarde dieser und jener Art – überall gute Musik… Allerdings kann es auffallen, dass eigentlich alle genannten durchaus sentimental rückwärts blicken. Da passt es doch, dass Brian Wilson’s endlich Smile vollendet. Von Elliott Smith erscheint posthum ein wunderbares und trauriges Abschiedsalbum. Sonic Youth kommen mal wieder mit einem tollen Album und auch Brit-Pop-Bands sind produktiv. Die Charts gehören dem Schmuse R’n’B des lackierten Pumpers Usher oder Alicia „Talent“ Keys, sowie Britney Spears‘ Meisterwerk „Oops… I Did It Again“…, manipulativ, aber immerhin unterhaltsam. Charts, die mehr und mehr auf Downloads ohne Konzept basieren, sind eine Realität, die Qualität zu nivellieren scheint. Aber die völlige Verfügbarkeit aller Musik hat ja irgendwie auch gute Seiten.

Brian Wilson

Smile

(Nonesuch, 2004)

Einerseits hatte man 2004 in den USA die polarisierendste und skandalöseste Wahl seit Jahrzehnten (Trump leitete da noch eine Gameshow…), einen Krieg, der das gesamte Land in erbitterte Befürworter und Gegner trennte – aber andererseits kam aus diesem unsympathischen Land mit Smile das definitive Statement zum Thema Liebe. Was letztlich wichtiger ist…? Beach Boys Fans hatten Jahrzehnte hierauf gewartet, aber lange schon nicht mehr an eine Veröffentlichung geglaubt, und irgendwie war ja die Tatsache, dass dieses Album bislang nur Legende war, gerade so reizvoll gewesen – man konnte schließlich aus den hier und da verstreuten Einzelteilen seine eigene Version zusammenbauen bzw. -träumen. Und was konnte Smile dann „heute“ als komplettes Album sein?. Die Aufnahmen der nun nach Brian Wilson’s Vorstellungen hintereinander gestellten Songs sind natürlich neu, die Stimmen der „Original-Beach Boys“ schon wegen des Dahinscheidens einiger Mitglieder nicht herstellbar, aber es sind erkennbar die Songs aus einem anderen, uns glücklicher scheinenden Zeitalter. Und Brian Wilson’s Musik wurde inzwischen immer mehr auch im Zusammenhang mit seiner Person und seiner tragischen Geschichte betrachtet, denn beide bedingen einander und geben diesem Grundlagenwerk des Eskapismus die erforderliche Tiefe und Glaubwürdigkeit. So gibt es verschiedene Sichtweisen auf die Musik auf Smile. Man kann es als Brian Wilson’s späten Triumph deuten, als seine Erlösung, Wilson selber sah es als die Verwirklichung seiner erträumten „Teenage Symphony to God“, und die Verwirklichung dieses Traumes war seine späte und wohlverdiente künstlerische Befreiung. Da käme eine ernsthafte Diskussion über die „Aktualität“ dieses Albums dem Quälen kleiner Kätzchen gleich. Also: Smile ist schön. Und zwar wirklich und wahrhaftig schön – so wahrhaftig, dass es sofort zeitlos wurde. DAS Album 2004 – ganz ohne Zweifel – wenn man der Realität entfliehen will – und wer will das nicht ab und an? Und dass die Qualität solcher Songs wie „Heroes and Villains“, „Surf’s Up“ oder gar „Good Vibrations“ nicht zur Diskussion steht, ist wohl klar, dass sie auch in den Neu-Interpretationen gelingen ist toll und Wilson, Van Dyke Parks und der versammelten Band hoch anzurechnen – und da gibt es kein „Wenn“ – und nur folgendes „Aber“ – 2011 wurden dann die „noch originaleren“ Smile Sessions veröffentlicht. Meiner Meinung nach auch fast noch ein bisschen toller…. PK

Rufus Wainwright

Want Two

(Geffen, 2004)

Rufus Wainwright’s drittes Album, Want Two (tatsächlich der zweite Teil, Want One war im Vorjahr erschienen – und nebenbei gesagt nicht viel schlechter), beginnt mit „Agnus Dei“, dem „Lamm Gottes“ also, einem seiner besten Songs. Und von dessen sakralen Klängen wird man sofort mit der zu erwartenden Theatralik in Wainwright’s Welt hineingeführt. Der Sohn von Loudon Wainwright und Folk-Schwester Kate McGarrigle scheute sich nie, seine persönlichen Erfahrungen, sein Leben und insbesondere seine Homosexualität in Songs zu thematisieren, und auf den beiden „Werken“ Want One und Want Two macht er genau das besonders explizit. Auf dem Cover stellte er sich in klassischer Pose als Frau, sozusagen als weibliche Version seiner selbst dar – in Anlehnung natürlich an das Vorgängeralbum, auf dessen Cover er sich als gefallener Ritter inszeniert hatte. Und im zentralen Stück dieses Albums – „Gay Messiah“ (!) – ironisierte er die schwule Pop Kultur und beklagte zugleich den Umstand, von ihr vereinnahmt zu werden – und bedient dann auf dem Album all ihre Klischees, wenn er über seine Sexualität, seine diversen Beziehungen und sein Image in den Medien sang. Und das auch noch mit einer an Klassik geschulten Stimme, mit einer Musik, die üppig und barock klang, die an Brian Wilson, Harry Nilsson oder Randy Newman genauso erinnerte, wie an Operette und Musical, die aber zugleich über die Vorbilder hinauswies. Denn konzeptuell und textlich war er nun vollkommen autark. Und beim Duett mit Anthony Hegarty auf „Old Whore’s Diet“ hatte er einen der Wenigen ausgewählt, die an ihn heranreichten. Auf Anhieb klassisch.

The Arcade Fire

Funeral

(Rough Trade, 2004)

Auf einmal war das kanadische Musikerkollektiv Arcade Fire in Aller Munde. Bowie fand sie toll, David Byrne wurde bei ihren Konzerten gesehen, die Musikpresse ging steil. Und in der Tat gibt es etliche Gründe für diese Begeisterung – Gründe, die das Debütalbum Funeral (nach einer auch schon wunderbaren EP im Vorjahr…) bis heute mit dem Begriff „zeitlos“ belegen. Dass hier eine noch unbekannte Band arbeitet, dass keine jahrzehntelange Erfahrung dahinter steht, scheint unglaublich. Die Musik ist eine Synthese aus Post-Punk Energie, orchestraler Pop-Schönheit und dunkler lyrischer Tiefe, die der Tatsache geschuldet ist, dass während und nach den Aufnahmen gleich drei Todesfälle in den Familien der Bandmitglieder zu betrauern waren. Dass die Basics dieses barocken Werks in nur einer Woche aufgenommen wurde, scheint ebenso unglaublich – das Studio muß vor Energie vibriert haben. Bandkopf Win Butler klingt entweder getrieben oder als würde er bald in Tränen ausbrechen, er würde in jede Emo-Kapelle passen, ist aber nie peinlich. Es gelingt ihm, immer glaubwürdig zu bleiben. Es war insbesondere seine überwältigende Personality, die Arcade Fire die Aufmerksamkeit der Rock-Prominenz bescherte – Das, und die Tatsache, dass Arcade Fire zugleich auch noch eine verschworene Einheit zu sein schienen, in der neben Win Butler seine Lebensgefährtin Régine Chassagne die Wortführer in einem basis-demokratischen Konstrukt waren, machte Arcade Fire zu etwas Besonderem. Aber natürlich braucht es auch Songs, um diesen Hype zu rechtfertigen. Und da sind etliche Meisterstücke zu finden: die vier „Neighborhood…“ benannten Tracks, das fast unerträglich pathetische „Wake Up“, der von Régine Chassagne gesungene Closer „In the Backseat“ mit den wunderbaren, von Owen Pallett so herrlich unkitschig arrangierten Streichern – dem ganzen Album unterliegt eine Romatik, ein liebevolles Pathos, das man einfach nicht belächeln kann, das überwältigt – es sei denn, man hat kein Herz. Die Gefühligkeit könnte Funeral lächerlich wirken lassen, und das große Kunststück von Arcade Fire ist, dass es ihnen gelingt, bei allem Pathos immer glaubwürdig zu bleiben. Die „Aktualität“ von Funeral mag im Laufe der Jahre von denjenigen vergessen worden sein, die eifrig den Trends folgen – aber im Kern ist Funeral genau so „zeitlos“ wie Music from Big Pink von The Band, Unknown Pleasures von Joy Division oder Dog Man Star von Suede – um ein paar Koordinaten zu nennen.

Wilco

A Ghost Is Born

(Nonsuch, 2004)

Das Genre, in dem Wilco 2004 noch immer verortet werden, gilt nicht als besonders innovationsfreundlich. Und das heisst, es gibt entweder auch abenteuerlustige Americana-Hörer, oder Wilco sind in Country-Nähe inzwischen ganz falsch platziert. Ich sag‘ mal, das minimalistische Cover mit Ei auf weissem Grund verweist in die richtige Richtung. Wilco hatten schon mit dem Vorläufer Yankee Foxtrot Hotel die Pfade des Americana in Richtung…. ja, in welche Richtung eigentlich ? … verlassen. YFH war elektronisch verfremdete Rockmusik auf Pop- und Americana Basis, der gelungene Versuch Elektronik, Experimente und Avantgarde über Pop, Rock und meinetwegen auch Country zu gießen, und vermutlich nur die Vergangenheit Jeff Tweedy’s bei Uncle Tupelo ließ manchen Hörer oder Kritiker den Wegen folgen, die Wilco auf YFH gingen. Und die Klasse des Materials überzeugte dann (entgegen den Erwartungen der Plattenfirma) eine Menge Leute. Da war man natürlich neugierig, was das nächste Album bringen würde – und gespannt sein zu dürfen ist doch was Schönes – also – was war A Ghost is Born nun? Ganz einfach: Das Album ist Bestätigung und Nachschlag. Bandkopf Tweedy hatte seine Ideen durchgesetzt, auch gegen die Vorstellungen einiger seiner Bandmitglieder, A Ghost Is Born wurde unter dem massiven Einsatz von Pro Tools eingespielt, viele Tracks entstanden im Studio, Tweedy selber setzte seine Gitarre bei jedem Song massiv ein und spielte noisige Soli, beim über 10-minütigen „Kidsmoke“ klingen Wilco nach Krautrock, „Muzzle of Bees“ beginnt als Folk, ehe as zum Ende hin Richtung Prog abgleitet. Man könnte das Album vielleicht oberflächlich als YFH 2.0 abtun, aber den meisten Songs unterliegt doch eine neue Idee, und man stellt fest, dass Jeff Tweedy immer noch – bei aller Experimentierlust – weiss, wie ein guter Song funktioniert. Der Opener „At Least That’s What You Said“ gehört zu Wilco’s besten, „Handshake Drugs“ beginnt beruhigend poppig mit Tweedy’s zögerlicher Stimme, ehe die Band sich wieder in schillernde Klangwände hüllt. Tweedy hatte mit Jim O’Rourke nun einen Freigeist in der Band, der ihm überallhin folgte, und nach Beendigung der Aufnahmen und nach einer ReHa wegen Depressionen und Schmerzmittelsucht holte er sich mit Nels Cline den erforderlichen Free-Jazz Gitarristen und mit Pat Sansone einen Ersatz für den auf A Ghost Is Born so wichtigen Keyboarder Leroy Bach dazu. Die Songs gleiten nicht ohne Haken ins Ohr, aber es lohnt sich, sie wachsen zu lassen. Am Ende mag ich sogar die viertelstündige Elektronik-Orgie „Less Than You Think“.

The Divine Comedy

Absent Friends

(Parlophone, 2004)

Und noch ein Musiker, der (auch) im Vergangenen schwelgte. Divine Comedy-Kopf Neil Hannon wollte mit seinem neuen Album ganz sicher der banalen Realität entfliehen – aber nicht im amerikanischen Brian Wilson-Style, sondern eher auf Scott Walker – Weise. Scott Walker in den Sechzigern wohlgemerkt – vor Experimenten und Kunstkacke. Aber ich tue Neil Hannon/ The Divine Comedy mit diesen Worten so unrecht, wie es alle anderen tun. Der Vergleich ist längst nicht mehr Rechtens – The Divine Comedy haben den Stab, der seit dem Ende der Sechziger herumlag, elegant aufgenommen und auf eigenen Wegen weitergetragen. Zwar war dieses Projekt nun nur noch Hannon selber + Orchester sowie sein kongenialer Arrangeur Joby Talbot, aber die Vision war sowieso immer Hannon’s eigene gewesen, der Name war bekannt, und Absent Friends bot nun die logische Fortführung des dereinst so liebevollen Jangle-Pop in orchestrale Gefilde. Aber Orchester alleine macht keine gute Musik: Zu der nun so üppigen und elaborierten Ausführung seiner Musik kam ein wahrer Schub an Inspiration. Hannon war in den letzten drei Jahren Vater geworden, der lange Zeitraum mag viel Material gebracht haben,und aus welchem Grund auch immer – selten hatte er eine so hohe Dichte an hervorragenden Songs abgeliefert. Der Titelsong ist elegant und mitreißend, die zweite Single „Come Home Billie Bird“ lässt Bilder von Reisen in altmodischer 60er Jahre Eleganz entstehen. Das luftige „Charmed Life“ ist der kleinen Tochter gewidmet – und dermaßen schön und heartfelt dass Tränen der Rührung ruhig fließen dürfen, denn da ist ja auch immer ausreichend Selbstironie beigemischt. „Our Mutual Friend“ mit wunderbar lakonisch erzählter Love Story incl. tragischem Ende reißt musikalisch ebenso mit wie textlich. Radiohead-Produzent Nigel Godrich (hier „nur“ als Engineer tätig, Hannon produzierte selber) gibt den Songs wo nötig Dynamik und lässt beim ebenso unglücklichen „The Wreck of the Beautiful“ den Song in düsteren Tiefen untergehen. Und bei „The Happy Goth“ kommt dann wieder mediterranes Flair auf. Das Album ist enorm abwechslungsreich und zugleich aus einem Guß, Hannon’s Stimme hält alles zusammen, genauso wie seine Künste als Songwriter und der lakonische Humor selbst hinter der traurigsten Geschichte. Er macht sich selber mit Absent Friend alle Ehre und reicht locker an die Vorbilder heran – allerdings erreichte er danach selber meiner Meinung nach diese Klasse nicht mehr. PK

Flotation Toy Warning

Bluffer’s Guide to the Flight Deck

(Talitres, 2004)

Mal ehrlich… wenn ich mir die beeindruckendsten Alben 2004 anschaue, dann finde ich Innovation höchstens in Spurenelementen. In den mittleren 00er-Jahren baden viele Kreative in Reminiszenzen an eine regelrecht verklärte Psychedelik. Banhart, Divine Comedy, Arcade Fire, Rufus Wainwright – sie alle feiern auf jeweils individuelle Art Eskapismus mit Blickrichtung Prä-Punk. Und auch die Briten Floatation Toy Warning reihen sich da ein. Ein Quintett aus London, das sich in Wolken aus Geheimnissen hüllt, 2001 formiert um den Sänger und Programmierer Paul Carter, der der Band mit Ray Davies-Stimme und gepflegtem britischem Akzent Songs über Leben und Tod in einer geträumten Vergangenheit auftrug. Er baute ein Konzept mit märchenhaft-tragischer Vergangenheit aller Beteiligten auf, gab dem Album ein viktorianisch anmutendes Cover-Konzept und bewegte sich musiklisch irgendwo zwischen Flaming Lips und Neutral Milk Hotel. Und wieder: Ich vergleiche hier, um zu beschreiben: Bluffer’s Guide to the Flight Deck ist beileibe keine Kopie irgendeines Album’s der Genannten. Da ist eine Britishness in diesem Post-Indie-Orchestral Space-Rock, da sind Samples und elektronische Sounds, es wird eine herzergreifende Melancholie gefeiert, als wäre die Welt, in der dieses Album verortet ist, eine sonnendurchflutete, wenn auch tragische Bühne. Barock ausgestatteten Songs wie „Donald Pleasance“ oder „Fire Engine on Fire Pt. 2“ haben eine Pop-Grundierung, sind melodisch reich und textlich wohl durchdacht. Der Vergleich mit In The Aeroplane Over the Sea liegt oft nahe – nur dass Neutral Milk Hotel in ihrem Wahnwitz spontaner erscheinen. Sechs Jahre zuvor weniger durchgeplant, dafür bewusst improvisiert haben. Dass Floatation Toy Warning Briten sind, mag man an den Pop-Melodien erkennen – jeder Brite scheint die Beatles in seiner DNA zu haben – so auch Paul Carter und sein Songwriting-Partner, der Gitarrist Ben Clay. Bluffer’s Guide to the Flight Deck ist ein formidables Debüt. Es ist im Sinne des Wortes „klassisch“. Innovativ ist es nicht, sondern bewusst unmodern, aber mit zeitgemäßen Mitteln konstruiert. Es passt, dass diese Band 13 Jahre bis zum nächsten Album brauchte… und The Machine That Made Us eine fast nahtlose Fortsetzung wurde.

Marillion

Marbles

(Intact, 2004)

Und die nächste Band, die sich nach alten Stilistiken richtet. Marillion hatten im neuen Jahrtausend ein bisschen mühevoll ihr Erbe als letzte der großen Progressive-Rock Bands im Sinne von Genesis zu verwalten gesucht, inflationär Live-Bootlegs aus der Zeit vor ’89, noch mit Sänger Fish, veröffentlicht, hier und da mal eine CD mit neuem Material rausgebracht, das sich nicht zwischen Alternative und Progressive entscheiden mochte – und waren dabei immer unpopulärer geworden. Aber 2004 gelang ihnen mit Marbles überraschend ein ähnliches künstlerisches Highlight wie 10 Jahre zuvor mit Brave. Marbles ist eine Kollektion von teils epischen Stücken, wie der Marillion-Fan, der mit Steve Hogarth als Nachfolger von Fish klarkamen, sie liebte. Hogharts Stimme war seit seiner Einwechslung 1989 einerseits scheinbar der Schwachpunkt der Band, da sie nicht für diese Art von Musik bestimmt zu sein schien, andererseits durch ihre unerwartete Sanftheit und scheinbare Unsicherheit gerade das Überraschungsmoment und hier im Zusammenhang mit den neuen Tracks gerade eine der Stärken. Marbles ist – wie Brave – ein Album, das als Ganzes funktioniert. Obwohl es hier keine durchgängige Story gibt, sind die Tracks thematisch miteinander verbunden. Die Tatasche, dass Dave Meegan, der Produzent von Brave auch hier mitmachte, mag auch eine Rolle beim neuen Erfolg der Band gespielt haben – aber wie man an den hier ausgewählten Alben sieht, waren old fashioned progressive Acts inzwischen auch nicht mehr ganz so unpopulär. Das vorherige 2001er Album Anoraknophobia war ein Klotz gewesen, der erst einmal über die eigene Website und mit Geld aus Crowdfunding veröffentlicht wurde. Jetzt aber fanden Marillion endlich wieder die Balance zwischen komplex und nachvollziehbar, zwischen Laut und Leise… Marbles beeindruckt wieder mit Dynamik und traumhaften Melodiebögen, die an eine Prog-Version von Radiohead denken lassen. Einen Opus wie den Albumcloser „Neverland“ – incl. 11 Minuten Dauer, Genesis-Synth-Linien und auf- und ab-schwingenden Melodiebögen musste man sich 2004 erst einmal trauen und erlauben können. Und die in Special Editions und auf der 3-fach LP hinzugefügten 17 majestätischen Minuten von „Ocean Cloud“ sind in jeder Hinsicht noch eine Steigerung. Aber auch Tracks mit normaler Länge wie die Single-Auskopplung „You’re Gone“ sind gelungen. Marillion waren mit moderater Sound-Modernisierung ihrem Stil treu geblieben. Und hatten damit gezeigt, wie Progressive Rock auch nach 2000 geht. Etwas, das ihnen 12 Jahre später mit FEAR wieder gelingen würde…

Bark Psychosis

/// Codename: Dustsucker

(Fire, 2004)

Und der nächste Blick zurück nach vorn. Die Londoner Band Bark Psychosis hatte sich Mitte der Achtziger gegründet, hatte neben einigen EP’s 1994 mit Hex ein revolutionäres, aber völlig untergegangenes Meisterwerk mit einer innovativen Mischung aus minimalistischem Post Punk, Elektronik, Psychedelia, und Cool Jazz hingelegt. Nach Veröffentlichung und kommerziellem Misserfolg brach die Band auseinander, Bandchef Graham Sutton machte als Boymerang, mit dem Projekt O’rang und als Produzent weiter und begann Ende der Neunziger mit diversen Kollaborateuren wieder Tracks aufzunehmen, die er dem alten Bandnamen zuordnete. Es ist ganz passend, dass Lee Harris, Ex-Kollege bei O’rang und Percussionist der späten Talk Talk einen Gastauftritt beim meisterlichen zweiten Album von Bark Psychosis hat. Schließlich sind sowohl Bark Psychosis als auch die viel bekannteren Talk Talk Schlüsselfiguren bei der „Erfindung“ des Post Rock – mindestens insofern, als Kritiker 1994 bei der Suche nach einem Begriff für die Musik dieser Bands diesen Begriff ins Spiel gebracht hatten. 10 Jahre später wird mit dem Begriff Post Rock allerdings eher die Musik solcher Bands wie Mogwai, Sigur Ros oder Godspeed You Black Emperor verbunden – Musik, die von ihrer Dynamik und einem gewissen Pathos lebt, während der klare, „stille“ Sound von Talk Talk und Bark Psychosis das Ergebnis eines brillanten, aber irgendwie auch zufälligen Zusammentreffens von Können und Vision gewesen zu sein schien – aber ///Codename: Dustsucker ist schlagender Beweis dafür, dass damals doch Nichts Zufall war. Sutton hatte nun zwar andere Mitarbeiter, aber das neue Album ist die perfekte Fortschreibung der Musik auf Hex. Immer noch ist Stille eines der wichtigsten Elemente in dieser Musik, immer noch scheinen die Puzzleteile dieser Musik wie zufällig an ihren Platz zu fallen – nur – inzwischen weiss man, dass hier alles geplant ist. Der Horizont der Band (bzw. Sutton’s) hat sich merklich erweitert, die Arbeit mit den diversen Interims-Projekten schlägt sich nieder, aber bei allen Veränderungen – der Tatsache, dass es hier Gastsängerinnen gibt, den klareren Jazz-Passagen – ist ///Codename: Dustsucker eindeutig Bark Psychosis. Und Worte für diese Musik zu finden ist immer noch so schwer, wie vor zehn Jahren. Die organische Verbindung von Jazz, Post-Punk, Elektronik und Stille? Kein „Wall of Sound“, sondern zum Luftzug gewordener Klang? Es ist jedenfalls ein Meisterstück, das mindestens soviel Beachtung verdient, wie Spirit of Eden – und Talk Talk haben ihre Reise früher beendet als Bark Psychosis. Wenn Hex damals die Möglichkeiten des Post Rock aufgezeigt hat, realisiert ///Codename: Dustsucker sein Potential. Ich sag’s mal so: ///Codename: Dustsucker steht zu Hex wie Massive Attacks Mezzanine zu Blue Lines..

Devendra Banhart

Rejoicing The Hands

(XL, 2004)

Über das „neue seltsame Amerika“ habe ich schon im 2003er Artikel/Post geschrieben und dort Pelt’s Pearls for the River als Beispiel empfohlen. Ein Album dessen Verquickung von indischem Raga, american Primitivism und avantgardistischem Folk sicher nicht jedermanns Sache ist. Hätte Devendra Banhart sein erstes echtes Studioalbum ein paar Monate früher veröffentlicht, dann hätte er dort statt Pelt sein Review erhalten – und damit wäre der bekannteste Vertreter dieses Trends exponiert worden. Der Grund für seinen Erfolg mag ja zum Teil in seinem blendenden und exotischen Aussehen liegen, in seiner Exzentrik, in seiner klischeehaften Vita – als Hippie-Kind in Venezuela aufgewachsen, benannt nach einem indischen Mystiker – aber was letztlich wirklich zählt, ist sein virtuoser, visionärer und singulärer Umgang mit dem ältesten Genre der Populärmusik. Michael Gira, selber Charismatiker und Swans-Kopf hatte ihn „entdeckt“ und auf seinem Young God Label aufgenommen, zwei Jahre zuvor ein erstes Album mit Demo-Aufnahmen veröffentlicht und ließ ihn mit Rejoicing the Hands nun seine ersten Studioaufnahmen machen. Die Produktion wurde einfach gehalten, Bangart nahm in einem kleinen Heimstudio 57 (!) Songs auf, die dann mit ein paar geschmackvollen Overdubs auf zwei Alben verteilt wurden. Schon beim ersten Ton springt einen die ungewöhnliche Stimme Banhart’s an. Mit kehligem Vibrato, ungeschult natürlich und einzgartig, unterlegt von geschicktem Gitarrenspiel, die Songs mit seltsamen Temposprüngen, die Lyrics so surreal wie das selbstgemalte Cover des Albums. Banhart kombiniert fröhlich Apallachian Folk, Blues, keltische und amerikanische Folkmusik mit lateinamerikanischen Einflüssen – und tut das mit scheinbar naiver Selbstverständlichkeit. Einzelne Songs hervorzuheben ist schwierig, das Album funktioniert prima als Einheit, ich nenne mal „Poughkeepsie“, das mit seinen Streichern und seinen lautmalerischen Lyrics klingt, als wäre Nick Drake von seinen Depressionen geheilt und freundlich bekifft zurückgekehrt. Oder das mit der Muse Vashti Bunyan eingesungene Titelstück (…einer englischen Folkmusikerin der Sechziger, der er zu einer erfreulichen späten Comeback verhalf). Rejoicing the Hands ist ein sehr individueller Hinweis auf die Wichtigkeit und Zeitlosigkeit von „Folk“. Und es ist psychedelisch, kindlich, ein bisschen unheimlich und völlig authentisch…

Devendra Banhart

Niño Rojo

(XL, 2004)

…was man dann mit Recht genau so über den Nachfolger Niño Rojo sagen konnte. Die Basic Tracks waren wie oben gesagt schon 2003 aufgenommen worden, aber Niño Rojo ist beileibe keine schnöde Resteverwertung, da war wohl schon Banhart’s eigener Anspruch vor – er mag wie ein spinnerter Hippie wirken, aber Musik war bei ihm ernsthafte Leidenschaft. So ist das Album (…auch am Cover erkennbar) ein companion piece, mit der selben ungewöhnlichen Struktur und der selben unverstellt persönlichen Ästhetik. Es ist sicher auch Michael Gira zu danken, der Banhart nicht zu verbiegen versuchte, denn seine Songs mögen labyrinthisch aufgebaut sein, aber sie haben mitunter auch regelrechte Ohrwurmqualitäten – sie erinnern nicht umsonst oft genug an Kinderlieder – mit psychedelischen Lyrics und unheimlichen Unterströmungen. So beginnt Niño Rojo auch mit dem traditionellen Kinderlied „Wake Up, Little Sparrow“, das Banhart zur Beschreibung eines spirituellen Erwachens umformt. Und seine eigenen Lyrics? Aus der Zeit gefallene Hippieträume, Visionen von Unschuld:(„…we belong to the floating hand that was made by animals / we dance so, we let go / we’ll remove clothes and we’ll trade lobes….“) Ist das Eskapismus? In diesen Zeiten wäre es nicht verwunderlich – oder? Devendra Banhart wurde schnell zum Posterboy des „New Weird America“, und die ähnlich eigenwillige Harfenistin Joanna Newsom zu seinem weiblichen Widerpart..

Madvillain

Madvillainy

(Stones Throw, 2004)

Unter dem Namen Madvillain taten sich ab 2002 DIE beiden HipHop Künstler der 00er Jahre mit der maximalen credibility zusammen. Madlib hatte als Quasimoto mit Unseen (2000) eines der ersten wirklich herausragenden Alben der neuen Dekade gemacht, er galt als einer der besten und innovativsten DJ’s und Produzenten seiner Generation – und sein Partner, der inEngland geborene New Yorker MF Doom (eigentlich Daniel Dumile) war als MC und DJ unter diesem und diversen anderen Aliassen (Viktor Vaughn, King Gedoorah) einer der aufregendsten Underground Künstler des HipHop. Die Tatsache, dass er immer mit der auf dem Cover abgebildeten Maske auftrat, mag in Deutschland auch den Einen oder Anderen beeinflusst haben… aber das soll keine falschen Assoziationen wecken. Dumile wollte mit der an den Marvel-Superschurken Dr. Doom angelehnten Maske von seiner Person ablenken. Madvillainy ist das erste HipHop-Album, das Abstract HipHop, Avantgarde, Experimental HipHop – sagen wir einfach HipHop mit Intellekt und Anspruch – in die Charts brachte. Man kann sich aussuchen, was hier mehr beeindruckt. Da sind die Instrumentals – die hatte Madlib zum Teil in Brasilien zusammengebaut, er „sampelte“ richtig – was in den letzten Jahren wegen der komplizierten Urheberrechte immer schwieriger geworden war, benutzte Gesprächsfetzen von der Straße, Jazz Aufnahmen von Sun Ra und aus den 40ern, Sound-Schnipsel mit Hammond Organ Jazz, von B-Horror Streifen und alten Krimi’s und machte daraus einen dunklen Teppich, auf dem MF Doom seine charakteristischen Rhymes auslegte. Der war durch seinen Flow, seinen Rhythmus und seine Stimme immer erkennbar und erzählte frei assoziierte Lyrics über sein Leben: Die Freuden von Marihuana (das die beiden während der Produktion vermutlich in Mengen rauchten) und die Erlebnisse eines dubiosen Mad Villain – die Lyrics kann man stundenlang genüsslich zerpflücken – oder man hörte einfach zu. Madvillainy ist so großartig, weil es innovativ ist, weil es mit Tracks, die nie weit über die 3-Minuten Marke gehen, extrem kurzweilig ist, weil es einen Sound hat, der weder zuvor gehört, noch danach imitiert wurde, weil hier alle Teile des Puzzles, aus avantgardistischem, meinetwegen „abstraktem“ HipHop perfekt an ihren Platz fielen. Es ist innovativer HipHop voller Inspiration und es ist eines der ganz großen HipHop Alben, das gleichberechtigt neben den 90er Jahre-Klassikern 3 Feet High and Rising, Enter the 36 Chambers und Illmatic stehen kann.

MF Doom

MM…Food

(Rhymesayers, 2004)

…und wenn ich über Madvillainy spreche, muss ich natürlich auch das ebenso wichtige 2004er Solo-Album von Daniel Dumile/MF Doom beschreiben. Zwischen 2003 und 2005 war Dumile für den HipHop tatsächlich so etwas wie der Bob Dylan der Jahre 65/66. Sein Output war aufregend und interessant, seine Kreativität schien grenzenlos. Das ’03er Album Take Me to Your Leader als King Geedorah ist ein unbekanntes Meisterstück, Vaudeville Villain – auch von 2003 – für das er sich Viktor Vaughn nannten – ist ein noch beeindruckenderer Klassiker und über Madvillainy hast du hier gelesen. Nun kam im November 2004 noch das MF Doom Solo-Album MM…Food auf den Haufen (…Neben einer Kollaboration mit De La Soulauf deren schönem Grind Date…). Oberflächlich gehört ist MM… Food ein Konzept-Album über „Food“ – jeder Song hat irgendwas Essbares im Titel – aber Dumile nahm hier Stellung zur inzwischen sehr selbst-referenziellen Rap-Szene der 00er Jahre. Die Produktion dieses Albums ist (natürlich) absolut fehlerlos. Detailreich, intelligent, aus obskuren Quellen schöpfend, mit einem wunderbar rhythmischen Flow. Die Samples aus Marvel’s Dr. Doom-B-Movies halten Alles zusammen, geben dem Album das Flair, das man vom Comic-Fan Dumile/MF Doom kennt. Der Opener „Beef Rap“ ist Doom’s Kommentar zum teils albernen, teils sogar gefährlichen Konkurrenzkampf zwischen Rappern, bei dem sie sich nicht mehr über ihr Können, sondern nur noch über ihre „Toughness“ definieren. „Kon Karne“ ist ein Tribut an den ’93 umgekommenen kleinen Bruder Dingilizwe aka DJ Subroc, mit dem er schon damals unter dem Namen KMD großartigen HipHop gemacht hatte und dessen Tod MF Doom in damals tiefe Depressionen gestürzt hatte. Alle Tracks haben assoziative Lyrics, die nachzulesen lohnen, Dumile schuf trotz all der unterschiedlichen Sample-Quellen ein sehr kompaktes Album, ohne die sonst im HipHop üblichen Schwachpunkte. MM… Food ist tatsächlich ein intelligentes, witziges enorm stylishes Rap-Album voller Hits, das den Esprit der großen Jahre des HipHop Anfang der 90er wiederbelebt. Dass Dumile auch 2005 mit Danger Mouse als DangerDoom ein weiteres großes Album herausbrachte und Damon Albarn’s Gorillaz aushalf, sei erwähnt. Dass er 2020 viel zu früh starb, ist tragisch. Man sollte sich all seine Alben anhören.

Fennesz

Venice

(Touch, 2004)

Hier ein Hinweis: Im Bereich der „elektronischen Musik“ gäbe es auch in 2002 genug andere Alben, die ich hier so prominent nennen könnte: Es gibt Pan Sonic’s gewaltiges Post-Industrial Epos Kesto (283:48:4), der Elektro-Pop der Junior Boys wird auf Last Exit perfektioniert, und Utopía vom Mexikaner Murcof erinnert mit ambientem Minimal Techno sogar ein bisschen an das wunderbare Album Venice des Österreicher Christian Fennesz. Der war vor langer Zeit mal Gitarrist einer Indie-Band, hat sich die Sounds der Gitarre genommen, sie durch Effekt-Pedals gejagt, sie am Computer mit Beats, Clicks, Samples und Synthesizer-Sounds manipuliert und dabei einen eigenwilligen, warmen Sound kreiert, der 2001 auf dem Album Endless Summer erstmals so richtig Aufmerksamkeit geweckt hat. Der schlaue Jim O’Rourke hatte sogar schon 1999 mit ihm ein Live-Album aufgenommen – auch einer, der die Gitarre in die digitale Zeit gerettet hat, der mit Sonic Youth sogar ein Denkmal des Gitarren-Noise toll renoviert hat. Fennesz‘ Gitarren-basierte Musik ist zutiefst romantisch, auch wenn diese Romantik in dunkles Blau getaucht ist. Das Cover und der Titel sind da schon richtig, Ruderboote im Meer – logischerweise in der Bucht von Venedig, einer Stadt volle symbolischer Bedeutungen – erwecken Assoziationen, die sich gut mit der Musik auf diesem Album vertragen. Wobei Fennesz bei den oft recht kurzen Tracks immer neue Facetten aufleuchten lässt. Auf „Transit“ erklingt sogar der Gesang von David Sylvian – und obwohl der Track aus dem Rahmen fällt, scheint mir auch dieser Ausreisser geplant, wie ein Wendepunkt auf einem Album, bei dem die Gitarre mal deutlich zu erkennen ist („Laguna“ und „Circassian“) mal völlig in donnernden Drones verschwindet („The Stone of Impermanance“). Das Album ist sehr abwechslungsreich und bleibt dennoch erkennbar Fennesz. Das allein ist schon eine Leistung. Dass er es aber auch noch schafft, nicht in leichtgewichtige Background-Wohlfühl-Sounds abzugleiten – trotz des Titels und der Thematik – beeindruckt mich noch mehr. Fennesz ist ein Meister der „elektronischen Musik“, der in Europa bei weitem nicht die Anerkennung bekommt, die ihm beispielsweise in den USA zuteil wird.

Birchville Cat Motel

Beautiful Speck Triumph

(Last Visible Dog, 2004)

Je näher ich auf diesen Seiten der Jetzt-Zeit komme, desto weniger kann ich mir sicher sein, ob die hier vorgestellten Alben die Zeitlosigkeit und Wichtigkeit haben, die „Klassikern“ zu eigen ist. Und – desto obskurer und zugleich extremer scheinen einige der von mir geliebten Alben an dieser Stelle. Aber ich finde das richtig, ich kann so den Platz nutzen, um auf (meiner Meinung nach) interessante Musik hinzuweisen, die nicht annähernd „Mainstream“ ist. Das waren The Velvet Underground seinerzeit schließlich auch nicht. Also: Hier kommt Birchville Cat Motel, hinter dem sich der neuseeländische Künstler Campbell Kneale verbirgt. Der legt seine Gitarre auf den Tisch und beginnt sie mit Effekten, Händen, Werkzeugen etc. zu malträtieren und holt die unterschiedlichsten Geräusch aus dem Instrument heraus. Das kombiniert er mit Field Recordings, seltsamen Sounds und Rhythmen – und was dabei am Wichtigsten ist: Er hat dabei ein Konzept und bleibt (für mich) wiedererkennbar. Im Grundsatz erinnert seine Musik an kommerziell weit erfolgreichere Elektronik-Acts wie Stars of the Lid, aber seine Herangehensweise ist deutlich kompromissloser, „analoger“ und weniger dem Schönklang verpflichtet – und deshalb kommerziell nicht erfolgreich. Das soll die Musik der Minimal Techno Meister nicht herabwürdigen, es soll aber deutlich machen, wie sehr sich Kneale seiner Vision verpflichtet sieht – und den Begriff „Noise“ für seine Musik sogar hasst. Beautiful Speck Triumph gilt als eines seiner besten Alben – und er macht seit Mitte der Neunziger über 40 Alben unter dem Namen Birchville Cat Motel… von denen einige schwer erträgliche Rückkopplungs-Bombardements sind. Hier bekommt man auf zwei CD’s sechs Tracks, die sich mit einer Ausnahme zwischen knapp 20 bis zu 36 Minuten aufbauen. Die erste CD ist vielleicht etwas leichter verdaulich, mit dem halb-stündigen „White Ground Elder“, einem Kampf zwischen Gitarrenfeedback und „gefundenen“ Umwelt-Sounds (den diese gewinnen) über „Trembling Forest Spires“ (gute Songtitel übrigens) und mit dem ambient-haften „Speck Fears“. Da werden entfernte Gespräche, das Klirren von Gläsern, das Rauschen des Windes mit Tönen vermischt, die aus der Gitarre herausgezwungen wurden – Kneale entlockt ihr sub-sonisches Brummen, Klirren, Kreischen – aber er ist ein Könner, der Langeweile oder Unwohlsein verhindern kann – wenn er will. Auf Beautiful Speck Triumph hat jeder Track seinen eigenen Charakter, aber sie alle dienen dazu, auf den 36-minütigen Titeltrack vorzubereiten, bei dem nach Grillenzirpen und Waldgeräuschen ab Minute Acht ein Gitarren Feedback zum krachenden Drone wird, der in einem Nachhall verblüht, den man nirgendwo anders mehr zu hören bekommen wird. Man muss freilich Geduld aufbringen um auf diesem Sound-Meer zu navigieren, aber davon geht Campbell Kneale eben aus.

Birchville Cat Motel

Chi Vampires

(Celebrate Psi Phenomenon, 2004)

Noch im gleichen Jahr lässt er das weit dissonantere Chi Vampires auf dem eigenen Label folgen, eine weit weniger romantische Veranstaltung, mit einem Titeltrack, der an den super-verlangsamten Doom-Drone von Esoteric erinnern könnte, würde ihm noch deren Psychedelik beigemischt. Hier lässt Kneale eine „Härte“ einfliessen, die er auch den kommenden 20+ Alben gerne mal angedeihen lässt… Eine Härte übrigens, die einem (relativ) breiteren Publikum gefiel – und die er mit dem Projekt Black Boned Angel ins Extrem auslotete. Interessant ist es, dieses Album mal mit dem ebenso wunderbaren, aber um Welten sanfteren Album von Fennesz zu vergleichen… sind doch beide hauptsächlich auf dem Sound der elektrischen/manipulierten Gitarre aufgebaut

Birchville Cat Motel

With Maples Ablaze

(Scarcelight, 2004)

Aber um die massive Produktivität des Campbell Kneale zu dokumentieren – er machte noch im selben Jahr mit With Maples Ablaze ein weiteres wirklich erwähnenswertes Album (neben einer Kollaboration mit dem Argentinischen Drone-Ensemble Reynolds). Hier erfand er sich mal eben neu, spielt seine Version von Musique Concrete mit einem „interaktiven“ Orchester, bestehend aus per Mail oder Post zugesandten Soundbeiträgen von Gesinnungsgenossen wie Dead C’s Bruce Russell, Neil Campbell vom Vibracathedral Orchestra, Peter Stapleton von den doch eher „rockistischen“ Landsmännern The Terminals‘ oder von Tomutonttu und Sami Sänpäkkilä (beide von der finnischen Free Folk Institution Kemialliset Ystävät) und – neben weiteren – vom japanischen Free Improvisation-Artist Tetuzi Akiyama. So groß die Anzahl der Teilnehmer, so weit die Bandbreite der Musikformen auch ist – With Maples Ablaze bleibt eindeutig Campbell Kneale mit seiner Art, die Drones seiner Gitarre mit Umweltgeräuschen, Wind, klappernden Töpfen und fernen Gesprächen zu einer Art Erzählung zu collagieren. With Maples Ablaze ist nicht so beeindruckend wie Beautiful Speck Triumph – DAS Album ist der Grund für diese kombinierte Beschreibung, aber diese drei Alben zeigen in einem Jahr die erstaunliche musikalische Bandbreite, die Campbell Kneale mit seiner Musik zu erreichen in der Lage ist. Drone zu beschreiben ist eigentlich schwierig. Man muss ihn hören… bzw. physisch erleben – dazu gibt es den wunderbaren Link zu Campbell Kneale’s Bandcamp-Seite. Da kannst du all seine Alben erst einmal streamen.