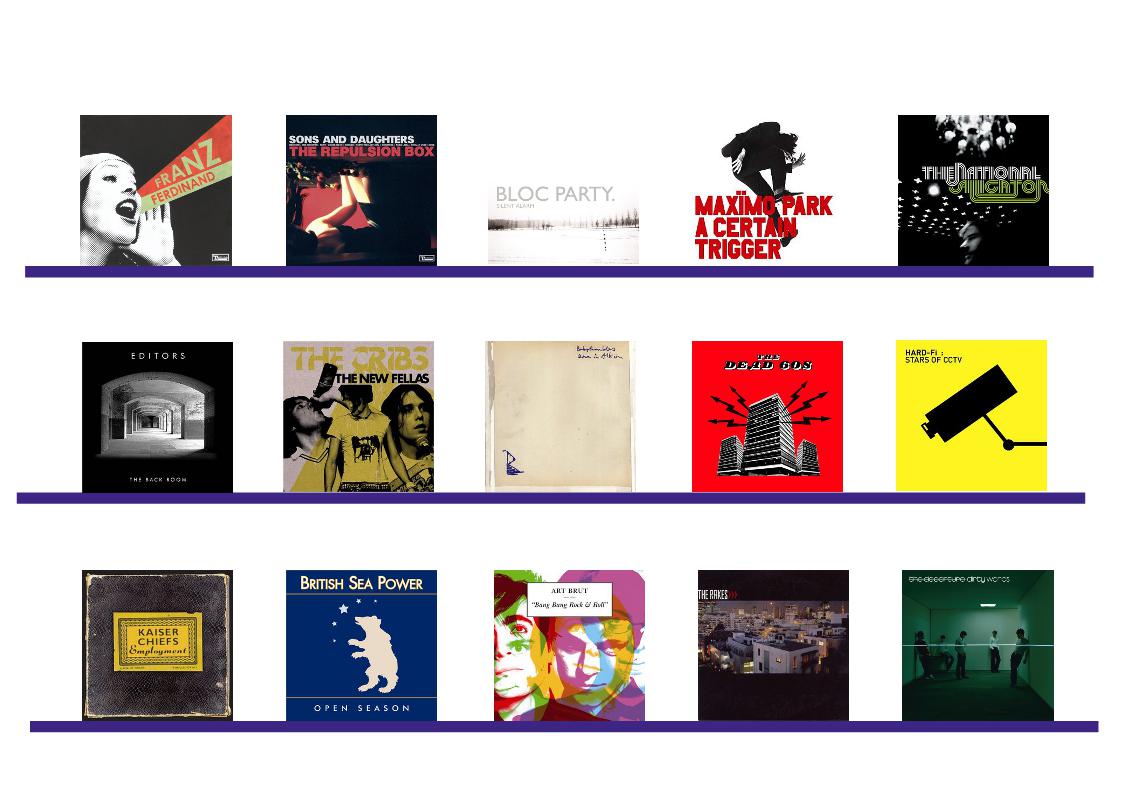

Die Briten Franz Ferdinand gehörten zu den Initialzündern des Post-Punk Revivals (und sind per definitionem nicht Brit-Pop a la Oasis oder Blur…). Sie waren sozusagen eine Reaktion auf das Erstarken der „The Bands“ in den USA. Solcher Garage-Rock/Post Punk Acts wie The Strokes, The White Stripes etc… Sie machten eine Musik wieder hip, die in den späten Achtzigern unmodern geworden war. Musik, die vom Punk und New Wave der frühen 80er beeinflusst war. Noisigen, womöglich etwas komplexeren Kram, der die Ästhetik von legendären Bands wie Gang of Four oder Echo & The Bunnymen aufgriff. Aber jetzt wurde diese Musik auch tanzbar – politische Botschaften waren nur noch eine Option… und zugleich wollte man sich vom sog. „Mainstream“ abgrenzen. Zwischen 2002 und 2007 kann man das „Golden Age of the Post Punk Revival“ an etlichen gelungenen Alben aus England und aus den USA – da eigentlich nur aus New York – festmachen. Die Vorbilder sind bei den hier unten beschriebenen Alben oft recht deutlich erkennbar. Bands wie Maximo Park, The Dead 60ies, Hard-Fi klingen wie New Wave Acts aus den frühen 80ern. Aber zugleich doch moderner, anders, mit einer Kenntnis um Indie Rock aus den 90ern und 00ern, mit anderen Aussagen (auch wenn der an Stelle der Thatcherismus-Kritik getretene Zynismus angesichts der wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten durch die Globalisierung genauso bitter ist). Zugleich schien die neue (Post-Punk) Generation auch hedonistischer – was ein Aspekt des Zynismus sein mag, der ihre Kunst befeuerte. Jedenfalls hatten in diesen Jahren etliche Band offenbar den dringenden Wunsch, die Reduktion des New Wave wieder aufleben zu lassen. Instrumentale Vituosität eben NICHT zur Schau zu stellen (obwohl hier etliche Könner am Werk waren… wie bei den New Wave Bands der 80er…). Die Ästhetik des Post-Punk/New Wave passte in diese Zeit. Und es zeigte sich, dass einige neue Facetten aufleuchten würden. Ein Fundamentalist mag manchen Bands die Nähe zu den 25 Jahre alten Vorbildern vorwerfen. Aber die Begeisterung, die eine Band wie Hard-Fi an den Tag legte, wenn sie Gang of Four zitierte, war überzeugend. Und es gab eben doch auch etliche Bands, die in ihrer Verbindung von Post-Punk und moderner Ästhetik tatsächlich „neu“ klangen… (Siehe Franz Ferdinand oder Bloc Party oder The National oder oder…). Und dass viele Acts der sog. „Class of 2005“ – mehr noch als die Bands anderer Hypes – nach 2007 massiv an Credibility verloren, ihre Musik (mit Ausnahmen) insbesondere von der britischen Musikpresse zu Tode gedisst wurde, ist ungerecht, war zugleich absehbar – und mag sich wieder ändern. Hier folgen also 15 Beispiele für das Post Punk Revival Anno 2005. Vorher und nachher kam natürlich noch mehr…

Franz Ferdinand

You Could Have It So Much Better

(Domino, 2005)

… ja – Franz Ferdinand hatten mit ihrem gleichnamigen Debütalbum von 2004 und mit ein paar Singles davor das Post Punk/New Wave Revival initial gezündet. Und dass sie ihr Debüt übertreffen würden, wurde von Anfang an bezweifelt. Nun – keine Sorge. Wer Franz Ferdinand toll fand, der fand hier eine gelungene Fortsetzung. Diese Musiker konnten Songs schreiben, sie hatten enorme Energie, sie hatten einen Stil gefunden der… na ja… an irgendeinen New Wave Act erinnern mochte (wer sich erinnen konnte…). Aber das Schöne an Franz Ferdinand war von Beginn an, dass man letztlich doch keinen wirklichen Vorgänger nennen konnte. Sie waren so tanzbar wie niemand aus den 80ern, sie hatten einen eigenwilligen Sound und mit Alex Kapranos einen Sänger, der sehr gut wiedererkennbar war. Das Geheimnis dieser Band war ihre Personality, ihr Stil. Der reichte von der Musik über das Cover Design bis zu den Klamotten. Und das würde natürlich nichts bringen, wenn es keine schönen Songs gäbe. Und auf You Could Have It So Much Better ist die (potentielle) Hit-Dichte sehr groß. Mit „Walk Away“ ist einer ihrer besten Songs dabei. Einer, der aus dem manchmal ZU verwschitzten Umpta-Umpta herausragt. Sie sind auch so schlau, hier und da mal abzubremsen, mal nachdenkliche Töne anklingen zu lassen. Franz Ferdinand waren nie offenbar „virtuos“, sie bauten auf Songs und Stil auf. Und wenn die Wendungen in den Songs sich mehrfach wiederholen, dann werden auch 41 Minuten anstrengend. You Could Have It... ist als LP leichter zu konsumieren, weil man diese umdrehen muss. Die CD wird im Durchlauf lang. Aber Tracks wie den Hit „Take Me Out“ will man nicht missen. Und da sind ja auch noch „The Fallen“ und „Eleanor Put Your Boots On“. Diese Beschreibung mag sich nicht begeistert anhören… aber das täuscht. Die Kraft der ersten beiden Franz Ferdinand Alben beeindruckt.

Sons And Daughters

The Repulsion Box

(Domino, 2005)

Und wieder sind Franz Ferdinand der Katalysator: Sons and Daughters entstanden 2002 in Glasgow im Umfeld um Arab Strap. Sängerin und Gitarristin Adele Bethel hatte die Ideen, fand mit David Gow (dr), Ailidh Lennon (b, p) und Scott Paterson (voc, g) Gleichgesinnte und nahm 2003 eine feine EP auf (Love the Cup, 2004 im Vorfeld der LP von Domino neu veröffentlicht…). Dann ging das Quartett mit Franz Ferdinand auf Tour und wurde im Zuge des Hypes endlich bemerkt. The Repulsion Box ist ein wirklich gelungenes Beispiel dafür, wie man aus einer bekannten Ästhetik etwas zumindest bis dahin nicht gehörtes machen kann: Der charakteristische Mann/Frau Gesang, tanzbare Rhythmen, garagige Gitarren, Songs, die – wieder – auch 1980 funktioniert hätten. Da ich Vergleiche bemühen WILL – Sons and Daughters klingen ein bisschen wie die B52’s, ein bisschen wie Siouxie & The Banshees am Anfang ihrer Karriere, ein kleines bisschen nach schottischem Folk und sehr nach Riot Grrrl… freilich ohne dessen Dilettantismus. Und tatsächlich habe ich zunächst gedacht, diese Band käme aus den USA/New York. Dazu ist The Repulsion Box gerade mal sechs Minuten länger als die formidable EP aus dem Vorjahr – man blieb also ökonomisch kurz, erreichte aber mit Songs wie „Red Receiver“ oder „Chokes“ eine hastige Dringlichkeit, eine Dichte, die typisch Post-Punk ist – ob Revival oder nicht. Texte über Sex, Mord und Suizid erzeugen eine passend bedrohliche Atmosphäre und vor Allem Adele Bethel’s Stimme wechselt beeindruckend von sanfter Ruhe in wildes Aufheulen. Wer in den 90ern Riot Grrls wie Bikini Kill toll fand, der möge sich an „Rama Lama“ oder an „Gone“ delektieren. Allerdings hatten Sons and Daughters eine unauffällige Virtuosität, ein telephatisches Verständnis, um das sie andere Bands beneidet haben dürften. Aber Vorsicht! The Repulsion Box ist unbequem, ist zwar tanzbar, aber man schlägt dabei um sich und der sparsame Post Punk wirkt skelettiert – nicht „schön“ in dem Sinne. Die EP, diese LP und vor Allem das 2008 leider zu spät für den Hype veröffentlichte Meisterwerk This Gift zeigen eine sehr schöne, sehr eigene Facetten des Post Punk.

Bloc Party

Silent Alarm

(Wichita, 2005)

Auch diese Band hat in den 10er-Jahren der „Kill Hipster’s“ Hammer getroffen: 2005 waren Bloc Party DER heisse Scheiss. Ihr Debüt Silent Alarm wurde allenthalben gefeiert, ihre Karriere schien dem Weg unwilliger Rockstars wie Pearl Jam zu folgen. Mit Kele Okereke hatten sie einen tollen Sänge mit Personality und Botschaft im Vordergrund, mit Russell Lissack einen Gitarristen der modernen Schule. Einen, der mit Effekten spielt, wie Hendrix mit der Rückkopplung. Und ihr Debütalbum beginnt wie eine Alarmsirene: „Like Eating Glass“ ist so dringlich, wie ein Aufruf zur Revolution. Rasante, komplexe Drums, schneller Bass, eine klingelnde Gitarre, dazu Okereke’s Ausrufe. Seine frei assozierten Texte, die voller interessanter Bilder sind: „We got crosses on our eyes/ Been walking into the walls again/ We got crosses on our eyes/ Been walking into the furniture…“ Die Rhythmen sind mal off-beat, mal house, das schnelle Tempo wird klug variiert, und sie konnten auf eigenwillige Art tolle Songs schreiben, obwohl Okereke meinte, dass sie zu Beginn nicht wirklich wussten, was sie taten. Sie hatten ihr Demo u.a. an Alex Kapranos geschickt, der ihnen half, den verdienten Vertrag zu bekommen. Man mag sich als Beispiel für ihre Anfänge „She’s Hearing Voices“ anhören – basierend auf rasanten Drums, mit Gitarren, die eher Geräusche machen, als eine Melodie zu finden. Und trotzdem bleibt dieser Song im Ohr. Das mag die große Stärke von Silent Alarm… bzw. von Bloc Party zu dieser Zeit sein. Ihre Tracks basieren hauptsächlich auf Rhythmus, sind aber zugleich memorabel, mitunter regelrecht „schön“. „This Modern Love“ etwa ist so etwas wie ein cooler Abzählreim. Mit Paul Epworth hatten sie einen jungen Produzenten, der sein Handwerk verstand, der bald mit Preisen überhäuft werden würde (Mercury Prize u.a. für dieses Album). Diese Band stand in Flammen, machte ein extrem abwechslungsreiches, zugleich sehr eigenständiges Album und passt wegen ihres eigenständigen Sounds ohne so deutlich erkennbare Vorbilder nicht in die blöde Schublade „Post-Punk Revival“. Tatsächlich weiss ich nicht, mit wem ich Bloc Party und dieses und ihr nachfolgendes Album (A Weekend in the City, (2007) vergleichen könnte… oder wollte. Muss ich ja eigentlich auch nicht. Dass sie in den kommenden Jahren irgendwie an Credibility verloren, sollte niemanden davon abhalten, sie zu hören.

Maxïmo Park

A Certain Trigger

(Warp, 2005)

Und nochmal Paul Epworth: Der saß auch für das Debüt von Maxïmo Park an den Reglern. Die Band gab es schon seit 2000, sie hatten irgendwann mit Paul Smith einen Sänger und Texter gefunden, der sie den entscheidenden Schritt voran brachte. Einer der Gründer des respektablen Dance Labels Warp (Autechre, Aphex Twin) sah die Band live und entschied, dass es für sein Elektronisches Dance Label Zeit war, eine „Rock“ Band zu signen. Maximo Park fallen definitv aus dem Roster von Warp. A Certain Trigger ist ein atemloses, sehr organisches Post Punk Album, das durch Paul Smith’s Stimme und seinen unverstellten nordenglischen Akzent und durch die prägnante Orgel von Lukas Wooller geprägt wird. Dazu der rasante Rhythmus von Archis Tiku (b) und Tom English (dr) und kluge Gitarren-Chords von Songschreiber Duncan Lloyd. Das Album ist tatsächlich über seine Länge von 40 Minuten anstrengend. Es gibt kaum Momente der Ruhe, zwar verlangsamen Maximo Park bei Songs wie „Going Missing“ zwischendurch mal das Tempo, aber sie bleiben immer laut – oder noch lauter. Kein Vertun hier, A Certain Trigger ist ein Post Punk/Power Pop Album voller feiner Songs. Heisst – es gibt quasi keine Ausfälle, der Hit „Apply Some Pressure“ oder „The Coast Is Always Changing“ sind tolle Ohrwürmer. Die Dringlichkeit dieser Band wurde auch wunderbar eingefangen, die Singles waren erfolgreich und das Album verkaufte sich hervorragend. Aber es IST anstrengend. Weil das Niveau immer gleich hoch ist, weil die Orgel ziemlich dicht am Ohr dröhnt, weil Smith atemlos klingt, weil der Rhythmus kaum mal gebremst wird. A Certain Trigger ist fraglos toll, aber man muss da erst mal durch. Und auch Maximo Park gingen nach einem weiteren sogar etwas besseren Album mit dem Hype unter.

The National

Alligator

(Beggars Banquet, 2005)

Hier also eine Post Punk Revival-Band aus den USA – aus Brooklyn/NY (natürlich…). Denn New York ist die europäischste Stadt der USA – die Stadt, in der in den 80ern Post-Punk wahrgenommen und geschätzt wurde, als diese Musik und ihre dunkle Ästhetik im Rest der USA eher ignoriert wurde. The National hatten 2003 ein respektables Album gemacht (Sad Songs for Dirty Lovers) und da mit dem Produzenten der New Yorker Kollegen und US-Post-Punk Pioniere Interpol gearbeitet. Im Jahr darauf kam eine noch bessere EP (Cherry Tree), was wiederum zum Vertrag beim britischen Super-Indie Beggars Banquet führte. Und zwar völlig zu Recht. The National haben sich auch nach Alligator kontinuierlich weiterentwickelt, sie haben Stil, sie sind völlig New York, sind zugleich dunkel-samtig und urban. Und sie haben mit Matt Berninger eine der einprägsamsten Stimmen der 00er Jahre-Pop-Musik am Mikro und mit diesem und seinem Songwriting Partner Bryce Dessner Meister ihres Faches an Bord. Man kann es ganz einfach sagen: The National wären auch in den 80ern groß geworden, sie wären in jedem Genre eine spannende Band. Auf Alligator waren schon alle Stärken dieser Band zu hören. Sie verstanden es perfekt, Kammermusik mit kühlem Post-Punk zu verbinden. sie verbanden eigentlich simple, fein austarierte Melodien mit einem Übermaß an Atmosphäre. Tracks wie der Opener „Secret Meeting“ oder „Abel“ sind effektiv. Sie bleiben im Ohr – oder besser – sie bleiben im Gedächtnis, weil sie deutliche Bilder entstehen lassen. Alligator fliegt vorbei, trotz fast 50 Minuten Dauer ist es abwechslungsreich, das Tempo variiert, mal dominieren Streicher und Bläser, mal sind The National eine atmosphärische Post Punk Band, dazu fatalisiert Berninger’s tiefe Stimme Texte, die eher lautmalerisch sind, die dabei dennoch immer wieder schöne Sentenzen haben. Wenn er schlicht festsellt: „I’m crazy“, dann unterstützt er das mit den Worten „I had a secret meeting in the basement of my brain“. Alligator scheint einerseits albern, ist andererseits tiefgründig, es mag (wie das ganze Post Punk Revival) auf Epigonentum basieren. Aber das wird so ernsthaft betrieben, dass man daran glauben muss. Und mit Boxer folgte 2007 ein noch besseres Album, ein perfekter Gipfel des Post Punk Revivals… irgendwie. Lies im entsprechenden Hauptartikel.

Editors

The Back Room

(Kitchenware, 2005)

Die Editors wiederum sind Briten. 2002 in Stafford entstanden, damit ein bisschen spät im Abteil Post Punk Revival gelandet und dazu auch noch immer wieder verglichen mit den New Yorkern Interpol, die wiederum ja selber immer genre mit Post Punk Legenden wie Joy Division verglichen werden. Also…? Ja – das Post Punk Revival ist genau das, was der Namen sagt. Ein Revival. Letztlich haben die meisten Musiker der 00er Jahre Generation ihre Inspiration ja auch nicht geleugnet. Die Frage ist dann doch: Wird den Vorbildern geschmackvoll Tribut gezollt? The Back Room jedenfalls ist ein gelungener Tribut. Auch wieder incl. eigener, neuer Ideen und (…sonst würde ich dieses Album nicht beschreiben…) voller Songs, die 1980 entweder so nicht entstanden wären, oder – wenn doch – dann mit Begeisterung gehört worden wären. Vergleiche? Sänger Tom Smith’s Bariton klingt wie Ian Curtis. Ein bisschen kehliger vielleicht, nicht so voller unterdrückter Emotionen. Sich mehr des Styles bewusst, den Joy Division damals eher unfreiwillig definierten. Somit fehlt den Editors die Härte und Konsequenz von Joy Division. Statt dessen ist ihre Dunkelheit ein bisschen beleuchtet. Das mag man beklagen – aber Hey! Die Editors kamen nicht aus dem Manchester der End-Siebziger. Diese Vier hatten sich 2000 beim Studium kennengelernt, sich ihren Sound und Stil ganz postmodern erarbeitet und inzwischen einige sehr beachtliche Songs geschrieben. Tracks wie „Munich“, „Blood“ oder „All Sparks“ holen das beste aus einem Sound heraus, den sich derjenige, der sich auskennt, als modernisierte Version von Chameleons und Echo & The Bunnymen vorstellen mag. Aber wer kannte diese Bands 2005 noch? Ein prägnanter Bass, schlichte Drums, gellende, klingelnde Gitarren-Chords, ein Bariton, der nur selten energisch wird („Fingers in the Factories“). Eine gewisse Sehnsucht und Dringlichkeit in den Songs, eine Theatralik, die sich die Post-Punk Bands der 80er so nicht getraut haben. Und so ist The Back Room ein Post Punk Album das klingt, als wären die genannten Vorbilder in einen Jungbrunnen gefallen und hätten dort tolle Songs geschöpft. Die Editors gewinnen keinen Originalitäts-Preis. Aber wir sprechen von einem Revival, oder?

The Cribs

The New Fellas

(Wichita, 2005)

Noch eine UK- Post Punk Revival Band, die im damaligen Hype hochgespült wurde, die aber auch nach 2010 zu Recht noch be- und geachtet wurde. Das ganz bezeichnend The New Fellas genannte zweite Album der Brüder Ryan, Gary und Ross Jarman aus Wakefield in West Yorkshire wurde damals als Ersatz, Erweiterung und Ergänzung zu den 2004 zerbrochenen Libertines angesehen. Sie hatten schon 2002 mit ihrem Debüt die Presse beeindruckt. Man hörte die Libertines heraus, man hörte Pavement heraus, man war von den Songs begeistert, aber zunächst hielt sich der Erfolg in Grenzen. Die Cribs tourten – u.a. mit den Libertines – sollten sich dann zum Songschreiben zurückziehen, hatten aber wohl keine Lust dazu und posteten E-Mail Adresse und Telefonnummern im Netz, um für ein Bier und ein bisschen Geld aufzutreten. Wenn das geplant war, war es ein schlauer Move. Die Credibility der Cribs war danach erst einmal gesichert. Für The New Fellas taten sie sich mit Edwyn Collins zusammen. Dem Ex-Orange Juice Kopf (man höre deren Album You Cant’t Hide Your Love Forever von 1982..) gefiel die Haltung der Band, ihre Spontaneität, ihr Songwriting, ihre unverbogene Indie Haltung. The Cribs wiederum wollten einen so reduzierten Sound wie Collins‘ Band – und sie hatten auch das, was interessante Post Punk Revivalisten auszeichnete: Sie hatten ein ganzes Album voller Hits. Der Sound, die Post Punk Anmutung mag inzwischen unmodern geworden sein, aber Songs wie der Opener/Single Hit „Hey Scenesters!“ oder „Martell“ sind tolle britische Popmusik ohne Allüren. Dazu sind die drei auch noch auf die New Wave-Art virtuos. Sie klingen immer sparsam, wissen aber wie man Bass, Drums, Gitarre effektiv einsetzt. Die Tracks haben oft parolenhaftes, sind dazu – ganz im Sinner der Mode – auch noch tanzbar… The Cribs gehörten 2005 erst einmal zur cream of the crop. Und auf dem ’07er Nachfolger Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever steigerten sie das Niveau noch.

Babyshambles

Down In Albion

(Rough Trade, 2005)

…und a propos The Libertines. Die hatten 2004 den Chaos-Kopf Pete Doherty rausdeschmissen und das enfant terrible fand zwischen den SUN Schlagzeilen über Drogeneskapaden, Besäufnissen und die Beziehung zum Katastrophen Top-Model Kate Moss tatsächlich Zeit und Kraft, eine neue Band zu gründen, Songs zu schreiben und ein Album aufzunehmen. …hätte man nicht mit gerechnet. Zunächst wollte er seine Band auch Libertines nennen, das hätte aber rechtliche Probleme gegeben, so nannte er sie Babyshambles. Ihr Debüt Down In Albion ist nicht Up the Bracket, auch nicht The Libertines, und die Babyshambles sind nicht die Libertines. Aber Doherty konnte immer noch diese Songs voller trunkenen Lässigkeit schreiben, die ihn bei den Libertines so unverzichtbar gemacht hatten. Und mit Mick Jones (einstmals bei The Clash) war der passende Produzent dabei. Und so gab es mit „La Belle et La Bête“ (mit Kate Moss‘ Vocal-Beitrag) und mit „The 32nd of December“ tolle Songs. Und mit „Fuck Forever“ den Pete Doherty-Theme Song incl. passendem Titel. Es gibt auch ein paar Ausfälle – nicht verwunderlich, wenn man sich Doherty’s damaligen Lebenswandel anschaut – aber die gehörten dazu, auch wenn der Fake Reggae von „Pentonville“ extrem lächerlich ist. Manchmal hört sich sein Gesang an, als würde er gleich einschlafen (was durchaus so gewesen sein mag…), aber auch diese Band hatte es drauf, so zu klingen, als würde sie gleich auseinanderfallen… aber genau das geschah einfach nicht. Down In Albion wurde wegen des Hypes um Doherty sehr schnell in Grund und Boden gehasst. Wäre es ein Debütalbum, dann würde es weit höher geschätzt. Doherty war aber ein Libertine, eine mediale Figur für die Boulevard-Presse, einer, dessen Ausfälle voller perverser Lust beobachtet und gehasst wurden. DAS hat dem Album geschadet. Ohne das Wissen um die Person Doherty ist Down In Albion ein feines, leicht kaputtes Garage Rock/Post Punk Album.

The Dead 60s

s/t

(Deltasonic, 2005)

…Zyniker mögen sich den Spaß machen, zu jeder „Post-Punk Revival-Band“ das Vorbild zu suchen. Bei den Dead 60s sind es The Clash, Gang of Four und der Dub-Reggae Meister King Tubby. Und also mag Zynikus lamentieren, dass die vier Liverpooler nur ihre Vorbilder imitieren. Aber das ist das Wesen der Popmusik, wir haben nicht 1979, es sind 25 Jahre vergangen und so viele Dub-Reggae Elemente hatten The Clash nie… Und ein Album, das das Beste jener Bands aufnimmt und ins neue Millenium beamt kann nicht verkehrt sein. Zumal nicht mit Songs wie „Riot Radio“ oder „Red Light“. The Dead 60s ist nicht London Calling… far from that… aber das Album eine sehr unterhaltsame Alternative für Leute, die Punk und Reggae mit Energie hören wollen. Und zum Thema Hype… The Dead 60s waren schon vor dem Medienrummel um das Post Punk Revival dabei. Sänger Matt McManamon und Gitarrist Charlie Turner hatten schon als Teenager Reggae und Punk gepaart, 2000 mit Ben Gordon einen Bassisten und mit Bryan Johnson den Drummer gefunden und unter dem Namen Pinhole John Peel beeindruckt. Nach Tour im Vorproramm von Green Day lösten Pinhole sich auf, um 2003 als The Dead 60s neu anzufangen. Mit „Riot Radio“ hatten sie einen ziemlichen Hit. In den USA war es einer der meistgespielten Songs in den Radiostationen, sie gingen weltweit auf Tour, hatten beim Glastonbury Festival das Pech, dass ihre Bühne durch Blitzeinschlag beschädigt wurde. Aber sie waren in aller Munde. Und man beachte: The Dead 60s hat etliche gute Tracks. Man merkt bei Songs wie „Ghostfaced Killer“ dass diese Jungs ihre Musik aus Lust und Liebe machten. Dann kam der Umzug nach New York, das schwächere zweite Album, ein bisschen fame aber keine neuen Hits… Das Post Punk Revival flachte ab und The Dead 60s lösten sich 2008 auf. Ihr Debüt ist ein großer Spaß. Clashy 3 Akkorde Reggae-Post Punk.

Hard-Fi

Stars Of CCTV

(Atlantic, 2005)

Ganz gut neben die Dead 60s passen Hard-Fi. Die waren ebenfalls Dub-Reggae-Fans, benannten sich nach Lee „Scratch“ Perry’s Bezeichnung für seinen Sound im Black Ark Studio in Jamaika. Auf ihrem Debüt Stars of CCTV ist es die Energie, die politische Dringlichkeit – und ein elastischer, rasanter Bass – der Hard-Fi über den Hype hinausbefördert. Natürlich erzählten sie mit ihrer Musik genausowenig Neues, wie ihre Hype-Genossen. Auch bei ihnen sind die Vorbilder Gang of Four, The Clash und die Specials. Ihre Rhythmen kommen aus Reggae und Ska, aber die „proletarische“ Stimme des Punk ist lauter, und da ist ein beträchtlicher Pop-Anteil in Songs wie „Tied Up Too Tight“. Dazu ein LP/CD-Cover und ein komplettes und selbstausgedachtes Design-Konzept, das verdammt schlau gewählt ist (CCTV ist Closed Camera Television = Überwachungskamera) – 2005 waren Hard-Fi eine beeindruckende Erscheinung. Zumal sie das Album an verschiedenen Orten unter primitiven Bedingungen aufgenommen hatten und es zunächst nur 1000 mal pressen ließen, weil sie nicht mit größerem Erfolg rechneten. Das hatte immerhin dazu geführt, dass sie nach eigenem Bekunden vor Allem den Luxus genossen, Zeit ohne Ende zu haben. Unter solchen Voraussetzungen kommen dann eben auch schonmal wunderbare Songs wie „Hard to Beat“, „Cash Machine“ (beides erfolgreiche Singles) aber auch Album Tracks wie „Middle Eastern Holiday“ and „Gotta Reason“ heraus. Zunächst war das Album als EP veröffentlicht worden, und – Fluch des CD-Zeitalters – später mussten dann unbedingt noch ein paar Minuten drangehängt werden. Hätte man sich sparen sollen. Dennoch – Stars of CCTV ist eine wirklich tolle Platte jener Zeit. Aber – auch bei Hard-Fi war der Nachfolger 2007 nicht mehr ganz so spannend.

Kaiser Chiefs

Employment

(B-Unique, 2005)

Auch die Kaiser Chiefs und ihr Debüt Employment wurde 2005 in höchsten Tönen gelobt und eine Saison lang waren dieMänner aus Leeds eine der ganz großen Bands. Die Musikpresse war begeistert von Singles wie „I Predict a Riot“ oder „Oh My God“. Von der Energie, die hier aus den Boxen sprühte, darüber, dass die fünf Lads aus der Arbeiterstadt sich nicht so ernst nahmen und ihrem Power Pop zusätzlich einen Schuss britische Exzentrik beimischten. Man sollte wissen – die Kaiser Chiefs hatten schon seit den späten 90ern ihr Glück versucht. Als Garage-Rock Band Pravda hatten sie ein Album aufgenommen, das Label war Pleite gegangen und ab 2002 stellten die Freunde ihren Stil auf unhip um: Britischer Post Punk war zunächst ein No-Go, wurde erst ab 2003/2004 zum Hype. Und dafür waren Kaiser Chiefs wunderbar geeignet. Ihr Post Punk wurzelt im Sound von Blur, Buzzcocks und Kinks (auch wenn die Musiker sehr ungern über Vorbilder sprachen). Das Debüt Employment ist – auch wenn man es heute hört – voller erstaunlicher Ohrwürmer. Und man sollte es trotz der scheinbaren Banalität und Un-Hipness noch mal anhören! Diese Band hatte – mehr noch als Andere – das Problem, dass sie nach dem Erfolg dieses und spätestens des zweiten Albums (Yours Truly, Angry Mob, 2006) mit dem abflauen des Post Punk Revivals massiv an Credibility verlor. Dabei sind Tracks wie „Na Na Na Na Naa“ oder der Opener „Every Day I Love You Less and Less“ im Grunde gute, zeitlose britische Popmusik. Die beiden weiter oben genannten Hits wurden zu Hymnen, die Band spielte energetisch, Sänger Ricky Wilson war ein charismatischer Brit-Pop Sänger… die Kaiser Chiefs machten zwei Alben lang perfekte Popmusik. Keine schlechte Sache. Employment ist ihre Sternstunde. Die ist nur kurz gewesen sein, und man mag sich kaum noch daran erinnern. Übrigens entlieh die Band ihren Namen dem vormaligen Club des südafrikanischen Leeds United Spieler Lucas Radebe namens Johannesburg Kaizer Chiefs. Der Fußball-Bezug ist typisch britisch….

British Sea Power

Open Season

(Rough Trade, 2005)

…so typisch, wie der Name dieser Band: Auch die Brightoner British Sea Power haben einen sehr schönen Sinn für Exzentrik, sie stehen deutlich in der hier thematisierten Gruppe der britischen Post Punk Revivalisten, haben gewiss XTC, Echo and the Bunnymen, die Psychedelic Furs und Orange Juice gehört. Und dann haben sie daraus ihre eigenen Schlüsse gezogen. Kaum eines der hier beschriebenen Alben ist so in orchestrale Arrangements gebadet, selten wird mit so viel Schwärmerei gesungen, wie auf Open Season. Sie hatten 2003 ein sehr gutes Debüt gemacht, das etwas kopflastig war, schlauer Post Punk – sozusagen – mit Lyrics, die sie gern undurchschaubar hielten. Es ging um das Leben, die Liebe, die Welt und ob all das Sinn macht. Dazu bei „Oh Larsen B“ Bilder von einem Antarktischen Schelfeis-Gletscher zu benutzen, ist nicht das täglich Brot des Songwriters. Die Brüder Scott Wilkinson aka Yan (voc, g) und Neil Hamilton Wilkinson aka Hamilton (b,g) waren die Köpfe hinter dieser Band, die schon seit den Neunzigern existierte, die jetzt im Zuge des Hypes den verdienten Erolg hatte. Open Season jedenfalls wurde im UK mit viel Beifall und einem Platz 13 in den Album Charts belohnt. Die melodisch so schöne Single – der Opener „It Ended on an Oily Stage“ – ist beste britische Popmusik. Natürlich mit einer gewissen Post Punk Ästhetik. Aber die mag doch auch ein ganz natürlicher Bestandteil der musikalischen Prägung von Musikern ihres Alters in England sein..? Open Season ist kein Brit Pop a la Oasis, ist auch nicht Liverpooler Beat oder Manchester Rave… es ist tatsächlich eine eigenständige Version britischer Popmusik, die sich in ca. 40 Jahren entwickelt hat. Und die Bestandteile, die British Sea Power auf diesem Album vermischen, sind vielleicht nicht neu, aber in ihrer Kombination sind sie mindestens schön. Nicht ganz so gewagt wie auf dem Vorgänger, sondern in der Waage zwischen anspruchsvoll und im positiven Sinne kommerziell. Sprich – Open Season ist ein schönes Album.

Art Brut

Bang Bang Rock &Roll

(EMI, 2005)

...the hype goes on. Art Brut waren für eine Saison die große Hoffnung in den einschlägigen Medien (2005 hatte das Internet noch nicht den gleichen Einfluss, wie Radio/Zeitschriften). Die Band aus London um den charismatischen, selbst-ironischen Sänger Eddie Argos war 2003 entstanden und hatte mit dem vom Künstler Jean Dubuffet entliehenen Namen für Outsider-Kunst einen schlauen Zug gemacht: Wer sich Art Brut nannte, konnte nicht dumm ein, durfte eine gewisse hippe Exzentrizität für sich veranschlagen. (…Argos meinte allerdings, er habe den Namen gewählt, um sich von der damals hippen Art School Szene abzugrenzen. Seltsame Idee). Dazu gab es Auftritte an passenden Orten, eine Single, die schnell ins Ohr ging („Modern Art“ – für das Album neu aufgenommen) und – man beachte – ein deutliches Stilbewusstsein: Ein Sound, der sie auch von dem der Kollegen der Class of 2005 abgrenzt. Art Brut klingen durch Argos‘ Sprechgesang wie eine weniger zynische Version von The Fall. Allerdings hätte Mark E. Smith eine so tighte Band vermutlich als Haufen von Angebern beschimpft und nach einer Woche gefeuert. Nun – Argos schimpfte auch manchmal. Meistens aber rief er nur, erzählte lauthals von Ex-Feundinnen, der eigenen Band und der Konkurrenz, malte ein Bild der Musik-Szene in seiner Heimat. Mit „Formed a Band“ gab es einen weiteren Hit, man konnte Art Brut von anderen Bands leicht unterscheiden – der Hype war leicht zu erzeugen… und auch berechtigt. Bang Bang Rock & Roll wurde in vielen Poll’s hoch gelobt und in der Tat ist dieses Album auch als Ganzes sehr gelungen. Die Tracks haben oft gute New Wave Melodien, die Band ist unverwechselbar, die einzige Referenz The Fall machte 2005 mit Fall Heads Roll deutlich, wo die Unterschiede waren. Art Brut sind ur-britisch, das mag ein Grund dafür sein, dass sie nicht die Karriere machten, die sie bei „Move to L.A.“ so schön ironisch beschrieben. Aber – auch Bang Bang Rock & Roll ist ein eigenständiges und tolles Beispiel für die Musik des Post Punk Revivals.

The Rakes

Capture/Release

(V2, 2005)

Next one please… The Rakes sind die Wiedergeburt von Wire + Madness (…die sind übrigens 2005 beide noch da…) als Post Punk Revival Act. Und natürlich – sie sind Profiteure des Hypes. Sie selber nannten Madness (…wie gesagt erkennbar), Pulp und Siouxie and the Banshees als Einflüsse. Und das mit den Vorbildern stimmt und ist ehrlich… das stimme für die meisten Bands dieses Hypes. Eines Hypes, der offenbar Anfang der 00er gebraucht wurde. Auch The Rakes waren 2002 nahe London gewiss nicht auf dem Reissbrett entstanden. Sie nahmen die Ästhetik ihrer 25-30 Jahre alten Vorbilder und schrieben Songs und entwickelten einen typischen Sound, der auf den abgehackten Riffs von Matthew Swinnerton und der rohen Stimme von Alan Donohoe basierte. Capture/Release, der Titel ihres ersten Albums, ist völlig passend. Sie bauen in Songs wie „Binary Love“ Spannung auf, die dann irgendwann explosionsartig gelöst wird. Und auch sie haben etliche gelungene Songs auf ihrem Debüt. Der Opener „Strasbourg“ und das darauf folgende „Retreat“ würden auf jedes klassische Wire Album passen, „We Are All Animals“ ist angenehmste Kraut-Punk Motorik, die Sparsakeit des Sounds, die effektive Kürze der meisten Tracks, die unterdrückte Kraft, die kleinen Explosionen… Capture/Release ist auf der hellen Seite des Post Punk Revivals. Man sollte auch dieses Album nicht vergessen und beim nächsten Post Punk Hype hervorholen. Ach ja – The Rakes gingen Ende 2005 mit Franz Ferdinand auf Tour… wer tat das nicht? Ihr zweites Album Ten New Messages (2007) war genauso gelungen, hatte ein paar schlaue Prisen Synth-Pop dabei, erschien auf dem Höhe- und Endpunkt des Hypes, das 2009er Album Klang wurde in Berlin aufgenommen und ist noch elektronischer – und sehr gut. Aber irgendwie glaubte niemand mehr an The Rakes, an Post Punk, und die Band ging auseinander.

The Departure

Dirty Words

(Parlophone, 2005)

Und zuletzt The Departure: Die Band formte sich 2004 in Northampton, in den britischen Midlands – und wer vermutet, dass da ein paar Typen auf einen anrollenden Zug aufsprangen, mag durchaus Recht haben. Sänger David Jones sagte in einem Interview ganz offen „…we all got quite excited about the whole ethos of what we’re trying to do, which is to take 1980s reference points and transcend them into modern day, edgy, instant kind of sounds…“ Nun – das ist Das, was alle hier beschriebenen Bands und Alben tun. Eine bestimmte Ästhetik nutzen und ins Jahr 2005 holen. Es gibt die Hörenden, die sich mit ihren Joy Division/Gang of Four/Echo and the Bunnymen-Alben auf’s Altenteil zurückziehen, und es gibt diejenigen, die eine modernisierte Version des Post Punk goutieren können, wenn er mit gelungenen Songs, Sounds und glaubhafter Atmosphäre präsentiert wird. Dirty Words ist (mehr als Bloc Party’s Silent Alarm oder Sons And Daughters‘ The Repulsion Box) ein Album als Zitat. Die gellenden Gitarren, die marschierenden Rhythmen, der grollende Bass, der kühle Gesang, der deutliche britische Akzent, das Cover des Albums… Dirty Words könnte 1980 entstanden sein. Ja – natürlich gibt es Bezüge zu den 2000ern. Die Lyrics handeln von Isolation, von kaputten Beziehungen und hier und da kann man erkennen, dass wir nicht mehr 1980 haben. Aber sonst schreit her Alles „New Wave!!“. So kann man diese Band meinetwegen verachten – oder bemerken, dass Tracks wie „Just Like TV“ oder „All Mapped Out“ jedem 80er New Wave Album gut gestanden hätten. Dazu wunderschöne Gitarren-Kaskaden von Sam Harvey, gewundene Melodiebögen und eine hörbare Begeisterung und Wucht hinter den Songs. Dirty Words ist toll produziert, das wäre 1980 so nur mit Glück möglich gewesen und so klingen The Departure wie ein Extrakt aus den besten New Wave Alben zwischen ’79 und ’82. Das muss man akzeptieren, dann funktioniert ihr Debütalbum. Mit den Vorwürfen des Plagiats kamen die Jungs nicht gut zurecht, der zweite Gitarrist Lee Irons verließ die Band 2006, das Nachfolge-Album Inventions wurde noch aufgenommen, aber es gab Streit mit der Plattenfirma, der Release wurde abgelehnt und die Band ging auseinander. Ich sage: Dirty Words ist ein hervorragendes New Wave Album.