Musiker wie John Mayall oder Alexis Korner, Bands wie die Stones und die Yardbirds hatten in der ersten Hälfte der Sechziger Fundamente gesetzt, es gab diverse Clubs und Festivals, zu denen die Promoter amerikanische Pioniere wie Muddy Waters, Otis Spann, John Lee Hooker nach England geholt hatten. Deren Erfahrung und deren Musik war so begierig aufgesogen worden wie die wenigen US-Blues Import-Alben, die seinerzeit unter jungen britischen Musikern zirkulierten. Und dann begannen sich einige dieser Musiker mit ihren eigenen Blues-Bands etabliert. Bands, die – ausgehend von den Originalen – ihre eigene Suppe zu kochen begannen. Die Prototypen der Musik, die allgemein als British Blues-Rock bezeichnet wird, sind die Alben von John Mayall und seinen Bluesbreakers. Aber schnell kamen die 69er und ’70er Alben von Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Spooky Tooth, Savoy Brown etc hinterher. Diese Bands veröffentlichten vor 1970 einige ihrer besten Alben, sie gingen auf Tour in England, Europa – und in die USA, wo sie sehr viele neue Einflüsse aufsogen: Psychedelic Rock incl. Drogen und einem politischen Bewusstsein, das vom Protest gegen Vietnam und den Konservatismus der Eltern-Generation geprägt war. Manche Bands gingen im Stress in die Brüche, verschossen ihr letztes Pulver – oder sie begannen sich progressivem psychedelischem Rock anzunähern. Manche würden dabei schnell unmodern werden, weil sie sich in die falsche Richtung wandten. Auch weil bald blues-freier Hard Rock, ab ’72 auch Glam und Proto-Punk den alten Papa Blues fast komplett verdrängte. 1970 ist vielleicht das letzte Jahr, in dem man noch mindestens zwei Hände voll gelungener Beispiele für Alben von Blues-Acts britischer Provenienz findet. Alben, die (noch) zum Thema „Blues“ passen, die die typischen Elemente beinhalten: Prominente Gitarren, Blues-Shouter mit Klasse und (soweit vorhanden verfremdete…) Vorlagen der US-Blues-Daddy’s. Aber die Musiker auf den hier vorgestellten Alben waren meist nicht mehr an der reinen Lehre des Blues interessiert. Sie arbeiteten mit Hard-, Psychedelic- oder Progressive-Rock Untertönen . Brit-Blues wandelte sich, ging in andere Trends auf. So sind hier mehrheitlich Alben beschrieben, die auch gut in einem Kapitel über Hard Rock/Heavy Psych oder in einem Kapitel über Progressive Rock verglichen und beschrieben werden könnten. Ich wähle Alben aus, die gut zueinander passen, die zum Teil auch Einfluss auf das haben, was im kommenden Jahrzehnt passiert. Blues ist in diesen Tagen (nur noch) die – erkennbare – Basis bei den Alben, die hier beschrieben sind.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1970-british-blues/pl.u-2aoqq8LsNvb4X3K

Groundhogs – Thank Christ For The Bomb

(Liberty, 1970)

Die Groundhogs – waren mal eine Brit-Blues Band, wie man sie sich nicht bluesiger wünschen mochte. Eine mit einem eigenen Stil – und inzwischen mit einer so massiven Härte im Sound, dass sie in meinem Kapiltel über Hard Rock beschrieben sind…

Free – Fire And Water

(Island, 1970)

…genau wie Free. Die standen auf ihren ersten Alben mit zwei Füssen im Blues – aber jetzt, auf ihrem dritten Album, übernahm Hard Rock das Kommando. Nun – das gilt wie gesagt für viele Bands/Alben des Jahres 1970. Man spielt nicht mehr puren Blues, sondern baut ihn um. Das wird man auch im Folgenden lesen und hören können…

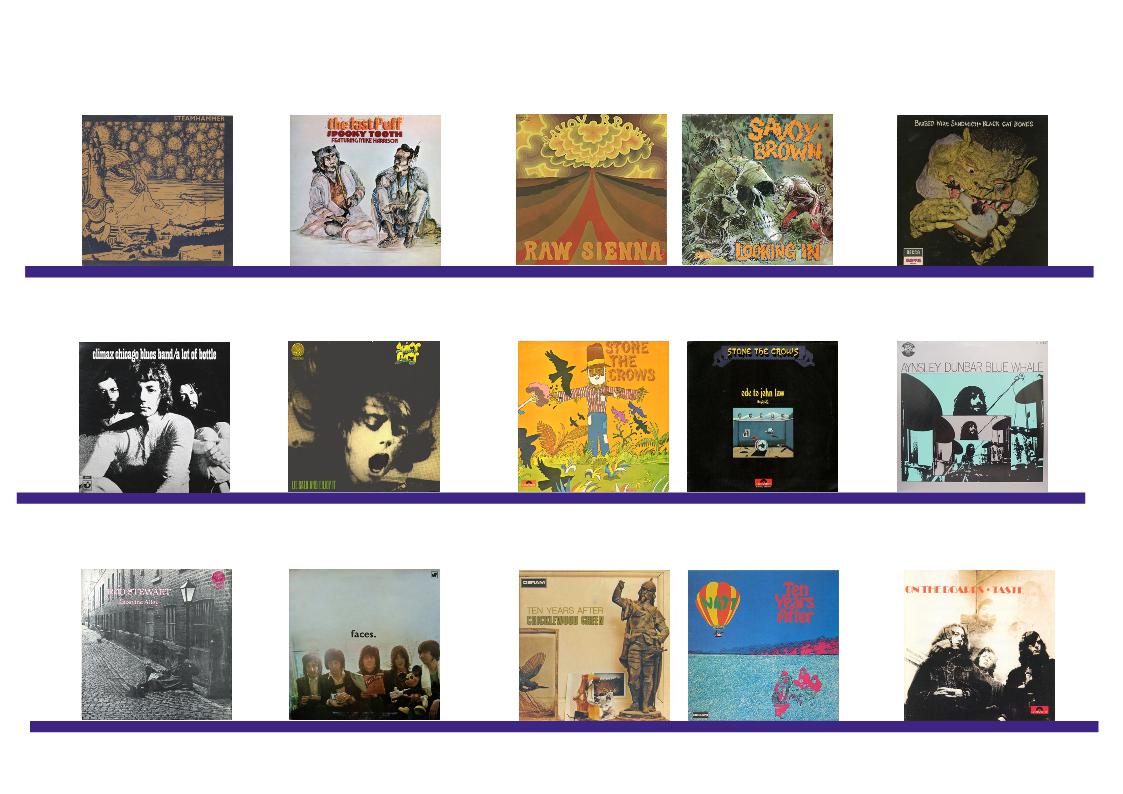

Steamhammer

Mountains

(Metronome, 1970)

…da haben wir z.B. Steamhammer: Die haben – wie die Groundhogs – vor ein paar Monaten noch amerikanische Blues Künstler begleitet (Freddie King…), dann zwei Brit-Blues-Standardwerke veröffentlicht (Reflection und MK II, beide ’69) – und kommen jetzt mit ihrem besten Album Mountains daher, welches sich allerdings kaum noch mit dem Stempel „Blues Rock“ kategorisieren ließe. Nach MK II hatte Saxophonist Steve Jolliffe hatte die Band verlassen, aber Gitarrist und Sänger Kieran White und vor allem der Solo-Gitarrist Martin Pugh waren toll in Form. Das Konzept, Blues, Jazz und Progressive Rock miteinander zu verbinden wurde noch weiter ausgefeilt. Zwar hatte die Band immer noch keinen großen kommerziellen Erfolg – aber vor Allem in Deutschland wurde ihr „trippiger“ Blues Rock gerne gehört. Wieder hatten sie sieben eigene Songs – wobei vor Allem White sich als Komponist hervortat. Und dass sie zwei Live-Tracks auf’s Album taten und einer davon ihre Version von Lionel Hampton’s Jazz-Standard „Riding on the L&N“ war, passte perfekt zum Konzept… und zu dieser Zeit, in der (weisse) Blues Bands das Spektrum allenthalben erweiterten. Wie gesagt – das gelang nicht immer auf befriedigende Art – aber Steamhammer gehören zu den Guten. Ihr Sound war saftig, weich, sehr jazzy. White war ein toller Sänger mit leicht belegter Stimme und – na ja – die Gitarrensoli von Pugh waren erdig, hoben aber immer auch mal in „spacige“ Gefilde ab. „Levinia“ ist sicher kein normaler Blues, aber dass diese Band extrem tight spielte, kann man auch bei dieser sanften Ballade höre. Und natürlich sind die beiden Live-Tracks das perfekte Abbild dieser Phase des Bluesrock made in England. „Riding on the L&N“ und das selbst komponierte „Hold That Train“ fließen ineinander über, werden zu ausgedehnten, selbstvergessenen Jams. DAS wollte man hören, wenn man Anfang der 70er noch Bluesbands zuhörte. Also..? Mountains ist altmodisch, es ist Bluesrock am Scheideweg zum Progressiven Rock, es ist Das, was ich in diesem Kapitel thematisiere. Und der Titeltrack des Albums ist toller Progressive Blues. Danach kamen weitere Besetzungswechsel, Kieran White verließ die Band, mit Speech kam ein abgehobenes Prog Album und dann zerfiel die Band. Nimm die ersten drei Alben, wenn du Brit-Blues willst.

Spooky Tooth

The Last Puff

(Island, 1970)

… und auch Spooky Tooth sind in meinem 1969er Kapitel British Blues auf dem Höhepunkt dabei. Und auch sie haben schon im Vorjahr auf Spooky Two die Grenzen des reinen Blues weit überschritten. Dass ihr drittes Album The Last Puff heisst und dass Sänger Mike Harrison nun auf dem Cover gesondert genannt wurde, mag zeigen, wie der Band – bzw. dem weissen, britischen Blues die Luft ausging. Aber wenn das so geschieht, wie auf diesem Album, dann ist das ein hörenswerter letzte Zug. Vor diesem Album hatten sie sich – noch mit ihrem Hauptsongwriter und zweiten Sänger Gary Wright – auf Ceremony gemeinsam mit dem modernen Klassik-Komponisten Pierre Henry auf ein Expriment eingelassen. Sie fühlten sich dabei aber letztlich nur als Handlanger, vor Allem Wright war unzufrieden und verließ die Band. Die drei übrigen Zähne Harrison, Luther Grosvenor (g) und Mike Kellie (dr) machten aus der Not eine Tugend. Sie holten sich mit der von Joe Cocker gerade geschassten Grease Band Könner wie Henry McCullough (g), Chris Stainton (key, g) and Alan Spenner (b) dazu und zerlegten sieben Songs aus fremden Federn auf’s wunderbarste. Nun – personell konnte also nichts schief gehen – zumindest was das musikalische Niveau anging. Dass Grosvernor ein exzellenter Gitarrist war, wusste man, dass die Joe Cocker’s Band toll war, sollte man auch wissen. Irgendwie waren Spooky Tooth eine Supergroup geworden. Und wenn man sich den fett ausgewalzten Opener „I Am the Walrus“ von den Beatles anhört, bemerkte man, WIE psychedelisch der sein konnte. Harrison’s Stimme alleine konnte schon eine komplette Band tragen. So war es dann auch nicht erstaunlich, dass er im kommenden Jahr ein wunderbares Solo-Album machen würde (und ’73 mit Spooky Tooth ein weiteres schönes Album machen würde). Diese Band legte sich auf The Last Puff breit und üppig über sehr unterschiedliche Vorlagen und schaffte es, sich das Material zu eigen zu machen. Dass sie wegen Harrison’s Stimme und der Beteiligung der Grease Band mit Cocker’s damals erfolgreichen Alben verglichen wurden, mag sogar willkommen gewesen sein. Das Konzept war ja schließlich das gleiche: Blues-Ferne Coverversionen, ein Beatles Song, mit „Something to Say“ ein Song von Cocker, ein tolles Elton John Cover („Son of Your Father“) – die Reaktionen waren positiv. Aber das Personal blieb nicht zusammen, McCullough, Stainton und Spenner machten mit der Grease Band zwei sehr schöne eigene Alben, Harrison ging Solo… Und mit The Last Puff gab es ein weiteres Brit-Blues Album, das die Grenzen sprengte.

Savoy Brown

Raw Sienna

(Decca, 1970)

Es ist sicherlich auch der persönlichen Vorliebe geschuldet – aber in meinen Ohren ist Raw Sienna einer DER Höhepunkte des Brit-Blues Booms. Eine Erweiterung des klassischen Blues. Weiter als der Initialzünder The Bluesbreakers Featuring Eric Clapton oder die ersten Alben von Led Zeppelin. Nicht so tief in Psychedelic oder Prog Rock getaucht, eher mit Soul und Rhythm&Blues versetzter Bluesrock. Verantwortlich dafür war die fantastischen Stimme von Chris Youlden. Der hört sich an, als hätte er eine heisse Kartoffel im Hals. Da war natürlich auch noch Kim Simmonds virtuose Gitarre (wie nun schon oft genug erwähnt unverzichtbar im Kontext des Blues dieser Zeit). Und da waren – vor allem auf diesem Album – ein paar Songs, die besser waren, als die der Konkurrenz. Natürlich ist Raw Sienna in Blues getaucht, und mit „Is That So“ gibt es ein ebenfalls obligatorischer Instrumental – sowas machten Savoy Brown gerne – bei dem Simmonds einige sehr jazzige Spielereien präsentierte – aber es waren vor Allem Chris Youlden’s Kompositionen, die das Album trugen. „I’m Crying“ ist eine Soul-Nummer, die man sich besser von keinem US-Soul-As erhoffen kann. „When I Was a Young Boy“, „Stay While the Night Is Young“… die Titel allein sind schon Soul-Blues. Dazu erhielten diese Tracks seltsam ausserweltliche Bläser und Streicher-Arrangements. Das war ungewohnt, und es ist sicher nicht jedermanns Geschmack, aber Savoy Brown wollten nach erfolgreichem Touren den US-Markt bedienen – und Youlden’s Songs schienen dafür geeignet. Sie kamen auch in die US-Album-Charts, aber eine Single wurde nicht veröffentlicht und Savoy Brown waren hin- und her gerissen zwischen US und UK. Live waren sie immer noch beliebt, aber irgendwie wurde ihr Bluesrock von härteren Tönen a la Free und Led Zeppelin übertönt. Dabei ist ein Song wie „Needle and Spoon“ ein echtes Highlight – besser als so mancher Track weit erfolgreicherer Bands.

Savoy Brown

Looking In

(Decca, 1970)

Nun – Chris Youlden wollte mit dieser Band nicht weiter Richtung Blues und Hard Rock gehen, verließ die Band noch ’70 und machte danach zwei nette, aber erfolglose Solo-Alben. Kim Simmonds aber holte sich mit „Lonesome“ Dave Peverett einen neuen Sänger und Gitarristen zu den beiden übrigen Kollegen. Damit war er der künstlerische Alleinherrscher. Das noch 1970 veröffentlichte Album Looking In kann man jedem empfehlen, der sich an tollen Gitarrensoli delektiert. Peverett’s Stimme aber ist… nur „angenehm“. Er ist kein Blues-Shouter, die Band wusste zu jammen, „Poor Girl“ und vor Allem der Titeltrack sind dynamisch, leben aber hauptsächlich von Simmond’s klugen und melodischen Soli. Weltbewegende „Songs“ sind auf Looking In nicht wirklich zu finden, aber immerhin blieben sie mit diesem Album in den USA erfolgreich – auch dank ihrer stetigen Live-Präsenz. Nach diesem Album verließ Peverett zusammen mit dem Rhythmus-Gespann die Band und formte mit Foghat eine uninteressante (finde ich…), aber sehr erfolgreiche Boogie Rock Band. Simmonds machte ewig mit wechselndem Personal unter dem Bandnamen weiter. Savoy Brown wurde zur Blues-Oldie Institution und Musik und Band wurden redundant. Aber Raw Sienna sollte man hören!!

Black Cat Bones

Barbed Wire Sandwich

(Decca, 1970)

Man kann bei den Blues-Alben aus dem UK natürlich auch mal nach Obskuritäten suchen… und findet erstaunliche Qualität. Black Cat Bones kamen aus London, waren schon seit ’67 unterwegs und hatten bis ’68 mit Paul Kossoff und mit Simon Kirke zwei Musiker in ihren Reihen, die sie vor dem Debüt verließen und 1970 mit Free zu Stars wurden. Die Band war von den Brüdern Stuart und Terry Brooks zusammen mit Kossoff gegründet worden, aber etliche Personalwechsel verhinderten den Durchbruch. ’69 war mit Brian Short ein feiner Blues-Shouter in der Band und mit Rod Price ein Gitarrist, der sich fast mit Paul Kossoff messen konnte. Das frisch aus der Taufe gehobene Nova Label sollte Progressive Acts launchen, man brachte die Band ins Studio – aber aus unerfindlichen Gründen wurde Barbed Wire Sandwich kaum bemerkt. Lag es am seltsam unappetitlichen Cover? Waren Black Cat Bones ZU nah am Blues? Kann eigentlich nicht sein. Sie hatten eine ganz gesunde Härte, sie dehnten den Blues, die Gitarre von Price spielte Beeindruckendes. Arthur Crudup’s „Death Valley Blues“ wurde in den progressiven Blues Sound überführt, auch „Four Women“ von Nina Simone ist toll. Und die eigenen Songs – meist vom Gitarristen geschrieben – waren mindestens so gut, wie die der Konkurrenten. Vor allem die Sieben+ Minuten des Albumclosers „Good Lookin‘ Woman“ boten die beliebte Tour De Force. Hier sang Price (warum auch immer) und machte seine Sache auch gut. Aber Barbed Wire Sandwich wurde trotz seiner Klasse nicht gekauft. Die Band gab noch 1970 frustriert auf und Price traf sich bei Foghat mit drei Ex-Savoy Brown Leuten, um wirklich Erfolg zu haben (siehe hier vor…). Sänger Brian Short machte ein obskures Solo-Album und die Brooks Brüder gründeten die Band Leaf Hound. Deren Album Growers of Mushroom ist toller harter Psychedelic Rock (sog. Heavy Psych… siehe entsprechende Kapitel in ’70/’71/’72…), dem das gleiche Schicksal wie Barbed Wire Sandwich widerfuhr: Beide wurden zu unerträglich teuren Collector Items, die man aber immerhin manchmal als Re-Issues findet… oder eben streamen muss.

Climax Chicago Blues Band

A Lot of Bottle

(Harvest, 1970)

Auch die Climax Chicago Blues Band wird in einem der beiden Brit-Blues Kapitel ’69 erwähnt. Ihre ersten Alben waren „…nicht so richtig aufregend, aber sehr solide“. Insbesondere Plays On mit seinem 12-Minüter „The Flight“ war gelungen. Für ihre No. 3 nahmen sie das „Chicago“ wieder im Namen auf und setzten ihr Konzept fort: Peter Haycocks Gitarre, seine Fähigkeiten als Slide-Gitarrist, dazu Bandkopf Colin Cooper’s etwas schwächliche Stimme, sein Harp-Spiel und sein Saxophon, das den Sound der Band in Jazz-Richtung schob. Dazu hier erstmals zwei Keyboarder und natürlich Bass und Drums. Soweit, so normal. Aber A Lot of Bottle war tatsächlich besser als die beiden Vorgänger. Die Band war eingespielt, das Line-Up war unverändert, die Live-Erfahrung war gewachsen und wenn diese Musiker mit ihren Jams loslegten, waren sie zum Einen wirklich inspiriert – und klangen zum Zweiten auch sehr eigenständig. Hier hatten sie mit Willie Dixon’s „Seventh Son“ eine dieser schlichten Bluesvorlagen, einen kurzen Text und viel Zeit zum solieren. Waren sie auf dem ersten Album also noch etwas unauffällig, so wurden sie jetzt langsam zu einer gut wiedererkennbaren Band, deren eigene Songs die üblichen Standards durchaus ersetzen konnten. Auf A Lot of Bottle gibt es mit „Seventh Son“ und Muddy Waters‘ „Louisiana Blues“ zwei Blues-Standards, die schön ins Jahr 1970 geschoben werden. Aber die eigenen, nah am Progressiven Rock gebauten Tracks sind eben das, was inzwischen als „moderner“ Bluesrock (a la beginnende 70er…) gehört wurde. Und Pete Haycock’s Slide ist eine Freude und Colin Cooper’s Harp spielt gerne unisono mit der Gitarre. A Lot of Bottle bot zu dieser Zeit eine interessante Erweiterung des Blues-Kosmos. Es ist aber – wie viele Alben dieser Art – nicht mehr präsent. Blues Rock mit Jazz und ProgRock-Einflüssen mit seinen Solisten und seiner Improvisationswut ist in dieser Zeit gefangen. Aber es gibt sowas in Gut und in Langweilig. Das hier ist Gut.

Juicy Lucy

Lie Back and Enjoy It

(Vertigo, 1970)

…wie gesagt – es ist die Fortsetzung der beiden ’69er Brit-Blues Kapitel: Schon das ’69er Debüt von Juicy Lucy war weit ausserhalb der Grenzen des Blues. Allein schon der Neuseeländer Glenn Ross Campbell und seine Steel-Guitar machte diese Band zu einem ungewöhnlichen Erlebnis. Live müssen Juicy Lucy die Hölle entfesselt haben – Campbell’s heulende Steel und ein erdiger Psychedelic-Blues Touch waren Alleinstellungsmerkmale. Zwar hatte Sänger Ray Owen die Band verlassen, aber mit Paul Williams war ein famoser Blues-Shouter als Ersatz gefunden worden. Und mit Micky Moody hatte Campbell jetzt einen gkeichwertigen Kollegen an der Gitarre an seiner Seite. Und Lie Back and Enjoy It ist – dem Lauf der Dinge entsprechend – noch weniger blues-basiert als das Debüt. Diese Band spielte psychedelischen Hard Rock, der manchmal in Jazz-Gefilde irrlichterte. Lie Back… hat den bekanntesten Track dieser Band dabei: Sie zerfetzten Frank Zappa’s „Willie The Pimp“ in seine Einzelteile. Und man bemerkte auch bei Juicy Lucy – die Band war eingespielt, das waren Könner, die mit ihren Anfang 20 in den letzten 2-3 Jahren eine Menge Erfahrung gesammelt hatten. Manchmal ist Lie Back and Enjoy It tatsächlich ein bisschen ZU virtuos. Diese Jungs teilten das Schickal etlicher Kollegen (und mancher Jazzer) Zu viel Virtuosität lässt die Musik zur Kopfgeburt werden – aber noch war es nicht soweit. Willie Dixon’s „Built for Comfort“ wurde mit Saxophon-Solo vom Keyboarder Chris Mercer kurz in Jazz gedippt, aber die bärenhafte Stimme von Williams und ein Steel-Solo von Campbell holten den Blues-Track wieder auf die Erde. Diese Steel!! Auch ein ansonsten banaler Track wie „Whisky in My Jar“ wird mindestens ungewöhnlich. Wenn es in Jazzrock Gefilde geht, ist es wieder die Steel, die irritiert und die Musik erdet. Keine Frage – Micky Moody war ein toller Gitarrist, ein Gewinn, aber ohne Campbell würden Juicy Lucy nur eine von vielen Bands werden… was nach dem dritten Album auch geschah. Hier ist dann am Schluss des Albums noch das Parade-Stück „Willie The Pimp“. Kein Blues – Zappa mag Blues gekannt haben, aber das war nicht sein Metier. Aber Juicy Lucy MACHEN daraus eine Hard Rock/Captain Beefheart/Blues-Orgie. Das muss man hören.

Aynsley Dunbar

Blue Whale

(BYG Rec., 1970)

Wenn man Juicy Lucy gehört hat, wird es interessant, sich anzuhören, was Sänger Paul Williams sonst so gemacht hat: Der war nämlich vor seinem Job bei Juicy Lucy vom britischen Drum-As Aynsley Dunbar zu dessen Projekt gebeten worden. Dunbar wiederum hatte Anfang ’70 seine Band Retaliation verlassen, deren Keyboarder Tommy Eyre gleich mitgenommen und sich einen Haufen neue Leute gesucht. Und auf Blue Whale setzte er fort, was die Retaliation auf dem formidablen Album To Mum From Aynsley and the Boys gemacht hatte: Blues in jazzige und progressive Gefilde überführen – ihn so ins „weisse“ Rock-Koordinatensystem setzen. Dunbar hatte versucht, Robert Fripp (von King Crimson…) als Gitarristen in seine Band zu holen – der wollte nicht – Dunbar fand mit dem Neuseeländer Ivan Zagni einen Virtuosen, der ebenfalls eher im Jazz als im Blues zuhause war. Und so wurde Blue Whale KEIN Blues-Album im traditionellen Sinne. Hier sind die Progressive und die Jazz Einflüsse dem Personal entsprechend riesig. Dass hier witzigerweise auch Zappa’s „Willie the Pimp“ gecovert – genauer gesagt auf 16 Minuten gedehnt – wird, macht den Vergleich zur Pflichtveranstaltung. Wo bei Juicy Lucy die Steel alles in Flammen setzt, da abstrahiert hier Zagni’s Gitarre und eine virtuose Flöte jeden Blues-Ansatz. Auch hier gibt Paul Williams den Howlin‘ Wolf/Captain Beefheart. Aber nicht nur seine Stimme ist es, die Blue Whale blau färbt. Der Titel des Albums war bewusst gewählt, diese Musiker liebten offenbar den Blues, dazu kam ihr Talent, ihre am Jazz geschulte Virtuosität, dazu kamen auch noch virtuose Bläser-Arrangements – und so entstand ein Album, das sehr „randständig“ ist… in jeder Hinsicht. Man kann diese Band mit Zappa’s Mothers vergleichen, man kann den Blues hören, man kann Progressive hören – letztlich hört man sehr gute, sehr improvisationsfreudige Musiker, die sich in jazzige Jams begeben um dann wieder vom Blues-Shouter eingefangen zu werden. Ein erstaunliches Album, das kaum verglichen werden kann.

Stone The Crows

s/t

(Polydor, 1970)

Und auch in England gab es Blues-Sängerinnen. Da war nicht nur Janis Joplin in den USA. Enter Maggie Bell und ihre großartige Band Stone the Crows. Die kamen aus Glasgow, hatten sich in den letzten Monaten in London als Live-Attraktion einen Namen gemacht und die Begeisterung des Led Zep-Managers Peter Grant entfacht. Die beiden schon seit ihrer Jugend befreundeten Musiker Maggie Bell und Les Harvey (Bruder von Alex Harvey, dem zu der Zeit schon recht bekannten Leader der Sensational Alex Harvey Band) hatten eine fähige Band versammelt, mit Jim Dewar war ein sehr fähiger Bassist mit toller Blues-Stimme dabei, der Maggie Bell bei manchen Tacks noch unterstützte. Und sie hatten ihr Repertoire und ihren Stil dem Zeitgeist entsprechend aus der Blues-Ursuppe herausgeholt. Maggie Bell hatte schon mit 16 in Clubs in Glasgow mit Big Band Soul und Pop Klassiker gesungen, hier konnte sie ihrer Liebe zum Bluse nachgehen. Und Harvey hatte bei einem Besuch in den USA mit den Allman Brothers gejammt und Psychedelic Rock entdeckt. Durch Bell’s Gesang, der an Vorbilder wie Ma Rainey angelehnt war, würde jede Band nach Blues klingen. Und wenn sie den Traditional „Blind Man“ von Josh White coverten, war das Blues pur. Aber da gab es auch „A Fool on the Hill“ von den Beatles. Mit weinenden Gitarren und spülender Orgel. Das war psychedelisch, passte in die Zeit. Und da gab es mit „I Saw America“ ein über die ganze zweite LP-Seite ausgebreitetes Tribut an Blues, Folk, Rock, Psychedelic Music aus den USA. Was komischerweise in den USA nicht verstanden wurde, aber ein wunderbares Showcase der Fähigkeiten dieser Band darstellt….

…Dennoch – die Verkäufe waren nicht befiedigend, und es begann in der Band zu rumoren. Aber die Fünf setzten sich nochmal zusammen, um mit Ode to John Law (John Law = glasgewian für die ziemlich gewalttätige Polizei) ein zweites Album nachzuschieben. Nun schrieben Drummer Colin Allen und Keyboarder John McGinnis einen Teil der Tracks, Maggie Bell suchte sich Percy Mayfield’s „Danger Zone“ aus und Les Harvey verarbeitet mit „Mad Dogs and Englishmen“ ihre US-Tour als Begleiter der Joe Cocker Band. Die Psychedelic Einlüsse waren womöglich noch deutlicher, und wieder gab Maggie Bell’s Stimme und Gesangsstil dieser Band trotzdem eine leuchtende Blues-Facette. McGinnis Orgel dröhnt, Harvey spielt fließende Licks, der Rhythmus ist kraftvoll, die Band war virtuos und enorm eingespielt und hatte einen charakteristischen Sound. Und Songs wie „Friend“ – von Harvey und Dewar geschrieben – sind perfekter psychedelischer Blues mit tollen Soli und einer leidenschaftlichen Blues-Shouterin. Tatsächlich ist Ode to John Law das bessere Album. Man könnte es fast zeitlos nennen, weil hier die instrumentale Finesse nicht erschlägt, weil die Songs aus den alten Schemata herausfallen. „Love 74“ oder der komplett psychedelische Titeltrack sind natürlich „70er Jahre Musik“ – die Ästhetik entstammt eindeutig dieser Zeit. Andererseits aber gibt es weder damals noch heute Bands, die man mit Stone the Crows vergleichen könnte. Ode to John Law ist eben perfekter psychedelischer Blues. Aber dann verließen Dewar und McGinnis die Band und dann starb Les Harvey bei einem Konzert durch einen Stromschlag… Maggie Bell musste sozusagen von vorn anfangen. Sie fand mit Jimmy McCulloch einen neuen talentierten Gitarristen, und die Band nahm noch zwei weitere Alben auf. Aber der Erfolg blieb weiterhin aus, Led Zep Manager Grant blieb der Sängerin treu, sie machte zwei sehr schöne Solo-Alben… aber an die Klasse von Ode to John Law kam sie nur noch bei manchen Songs ‚ran.

Faces

The Firste Step

(Warner Bros., 1970)

Waren die Faces eine Blues-Band? Nun – die bis ’69 als Small Faces erfolgreichen Musiker waren eine britische Mod-Band, eine Single-Hit Maschine, die beinah verbrannt wurde, die sich nach dem Weggang ihres Sängers Steve Marriot mit dem von der Jeff Beck Group geflohenen Rod Stewart und seinem Freund und Kollegen Ron Wood zusammentaten und Ende ’69 mit The First Step ein ziemlich schönes (Rhythm &) Blues Album in die sich gerade massiv verändernde Szene warfen. Rod Stewart’s erstes Solo-Album von ’69 taucht in meinem Blues-Artikel auf, auch das Album der Jeff Beck Group, bei dem er der Sänger war, ist dort beschrieben, der Mann war ein Blues-Sänger… aber auch ein Soul-Shouter, ein Folkie mit einer einzigartigen Stimme, der von vielen Blues-Musikern bewundert wurde. Mit den Könnern Ian McLagan (key), Ronnie Lane (b, g), Kenny Jones (dr) und hatte er jetzt eine eingespielte Band, die sich nach seinem Zugang in Faces umbenannt hatte. Und diese Jungs wussten – wie die meisten 18-25-jährigen ihrer Zeit, wie man klingen musste, wenn man ernst genommen werden wollte. Sie coverten auf The First Step einmal Dylan (der Opener „Wicked Messenger“) und spielten ansonsten selbstverfasstes ein. Wobei hier ausnahmsweise noch alle Bandmitglieder cd´redits bekamen – Wood und Stewart würden bei den kommenden Alben das Kommando übernehmen. Noch war erkennbar, dass hier ein paar Gleichgesinnte auf der beliebten Blues-Basis improvisiert hatten. Ian McLagan’s Organ war deutlich zu hören, Stewart’s Gesang würde immer herausstechen, aber er fühlte sich im Gefüge einer echten BAND ohne Star mit Allüren offenbar erst mal ganz wohl. Kritiker waren nicht so ganz begeistert – The First Step sei „original but also highly derivative…“ – nun, die Band wollte nun nicht mehr wie die Small Faces klingen, sondern Blues in ihren Kosmos einführen. Und da hier ein paar Individualisten zusammenfanden, gab es unterschiedliches zu hören. Ronnie Lane’s „Stone“ wird von ihm selber eingesungen – und das passt nicht zum Rest. Aber es gibt den Blues „Flying“ und das akustisch rockende „Around the Plynth“ mit seltsamen Effekten. Die Faces probierten Einiges und Manches ging schief. Aber es ist das Debüt einer Gruppe blues-begeisterter Könner. Man kann es genießen…

Rod Stewart

Gasoline Alley

(Vertigo, 1970)

Rod Stewart als Solist ist in den frühen 70ern Teil der Erzählung über Blues in Großbritannien. Denn seine ersten Beiträge bei der Jeff Beck Group (Truth und Beck-Ola) und sein ’69er Solo-Debüt sowie das zuvor beschriebene erste Faces-Album waren Teil dieser Geschichte. Teil der Adaption und Veränderung des Blues durch weisse Briten. Denn auch Stewart hat das voller Verehrung für die Vorbilder gemacht. Er hat aber auch von Beginn an den Blues verändert, ihn durch seinen musikalischen Background gefiltert. Sein Solo-Album war durchsetzt von britischem Folk, von Country-Sentiment und von Pop (Beat sagte man ’69 noch dazu). Und was ihn groß gemacht hat (und seinen Niedergang nach ’75 so tragisch…), war sein enormes Gesangs-Talent, seine einzigartige Stimme. KEINER klang wie dieser Typ aus London, Sohn schottischer Zuwanderer, mit der komischen Ananas-Frisur. Keiner arrangierte seine Songs auf diese Art. Und nur wenige machten sich Songs aus fremder Feder so sehr zu eigen. Das Talent hat er bis heute behalten und das kann man bei Gasoline Alley an verschiedenen Beispielen belegen: Er coverte Dylan’s „Only a Hobo“ und der Song klang im sanften, aber kraftvollen Akustik-Style wie für ihn gemacht. Nun kann man Dylan-Songs anscheinend leicht adaptieren, ohne wie der Meister zu klingen. Aber es gab auch „Country Comfort“ von Elton John – und das Ding klang, als wäre es von Stewart. Soul von Bobby Womack („It’s All Over Now“), Rhythm & Blues bei „Cut Across Shorty“ – einst der letzte Hit von Eddie Cochran. Und etliche Songs, die er mit seinen Kumpels von den Faces geschrieben hatte. Die begleiteten ihn auch hier, er war – wie beschrieben – seit ’69 mit ihnen zusammen, hatte gerade das oben genannte The First Step mit ihnen aufgenommen. Sogar Ian Mclagan war dabei, auch wenn er in den Credits hinter der Bemerkung „Mac not available due to bus strike“ versteckt wurde. Dennoch ist Gasoline Alley ein Rod Stewart-Album. Seine Persönlichkeit war deutlicher zu erkennen, als bei den Faces, bei denen er sich (gerne) im Band-Kontext einordnete. OK – Gasoline Alley IST kein Blues-Album. Der Titeltrack ist großartiger Folk-Rock, das sanfte, ebenso folkige „Lady Day“ wurde zum Klassiker in seinem Repertoire. Man hört hier eher ein warmes, ein bisschen in Blues getauchtes, akustisches Folk Album. Aber es ist eine Goldgrube toller Songs von einem Blues-Sänger auf der Höhe seiner Kreativität.

Ten Years After

Cricklewood Green

(Deram 1970)

Der Nächste Bitte: Auch Ten Years After waren eine dieser britischen Bands, die den Blues aufgenommen und sofort umgefromt hatten. 1970 hatten sie schon drei Studio- und ein Live-Album auf ihrem Konto. Alvin Lee (g, voc) und seine Mitstreiter Leo Lyons (b), Chick Churchill (key) und Ric Lee (dr) waren in Woodstock dabei gewesen, sie hatten mit „Goin‘ Home“ einen DER Hits dieser Art von Musik gehabt – und Alvin Lee’s blitzschnelle Soli wurden mit Begierde angeschaut und gehört. Aber Lee fühlte sich von dem Hit und der schlichten Boogie/Blues/Jazz Formel eingeengt. Schon das Vorgänger-Album Ssssh (’69) hatte viele Acid und Psychedelic-Stilmerkmale gehabt. Mit Cricklewood Green ging er einfach noch weiter in Richtung harter, psychedelischer Bluesrock. Er hatte nicht nur seine beachtlichen instrumentalen Skills, er war auch ein Songwriter, der nicht nur Blues konnte und er hatte eine sehr tighte Band im Rücken. Cricklewood Green ist eine logische Weiterentwicklung – und in vieler Hinsicht eine Steigerung. Lee hatte alle Songs verfasst und mit „50,000 Miles Beneath My Brain” und dem „Year 3.000 Blues“ gleich mal in den Songtiteln klar gemacht, was er wollte: Modernen Blues… nein… moderne Rockmusik, die den Blues kannte, die aber mit Studiotricks und einem tollen Flow weit in die Psychedelische Ecke geschoben wurde. Die natürlich – bei dieser technischen Finesse – auch Jazz-Spuren enthielt, die aber durch die feinen Songs fast ein bisschen Hit-Charakter hatte. Cricklewood Green ist ein sehr abwechslungsreiches Album, aber auch eines, das (wie alles in diesem Kapitel) eigentlich kaum noch als Blues-Album bezeichnet werden kann. Und mit „Love Like a Man“ hatten sie nun auch einen Single Hit in den UK-Charts. Immer noch beeindruckte die Hyperspeed Gitarre, immer noch war Lee’s nasale Stimme nicht so toll…. aber all das gehörte genau so zusammen und war in dieser Zeit etabliert…

Ten Years After

Watt

(Deram 1970)

Und wie das zu Beginn der 70er so ging – noch im September ’70 wurde der Nachfolger Watt eingespielt und im Dezember veröffentlicht. Die Tatsache, dass sie einen Hit hatten, mag zu einer gewissen Hast geführt haben, aber wie man sieht waren ein paar Monate zwischen zwei Alben damals durchaus normal. Watt gilt als schwächerer Nachfolger, ist nicht ganz so fein austariert. Dass sie das live beim Isle of Wight-Festival aufgenommene „Roll Over Beethoven“ von Chuck Berry als Album Closer setzen (mussten…?), stört auch ein bisschen. Die anderen, wieder von Alvin Lee geschriebenen Tracks sind weit näher am Psychedelic Rock. Live war diese Band eine echte hard working no fun Blues Band. Und in dieser Zeit waren die Vier extrem beschäftigt. Spielten überall und nahmen entsprechend Drogen und Alkohol zu sich. Und so ganz langsam mag auch das an der Leistungsfähigkeit genagt haben. Immerhin sind aber mit dem Opener „I’m Coming On“ und mit „My Baby Left Me“ zwei Tracks dabei, die jede Band dieser Zeit gerne gehabt hätt. Und auch das ziemlich druggy „She Lies In The Morning“ ist sehr schön verrückt. Und natürlich sind die Soli und das Zusammenspiel der Band groß. Aber auf Watt hörte man wieder heraus, dass Ten Years After letztlich „nur“ eine Boogie/Blues Band waren. Mit enormer Power, mit einem sagenhaft schnellen Gitarristen, aber letztlich mit einer einfachen Formel. Was ja auch gut sein kann… Und der Nachfolger A Space in Time (’71) wurde dann wieder eine Meisterleistung.

Taste

On the Boards

(Polydor, 1970)

Ich schreibe es ganz am Anfang, ich wiederhole es immer wieder – und mit On the Boards bringe ich es zum Abschluss… In diesem Kapitel/diesen Tagen ist „Blues“ nur noch der Ausgangspunkt für ein Stilmischmasch, das in Hard Rock, Folk und Progressiven Rock ausufert In dieses Gemisch gehörte auch der Ire Rory Gallagher, der schon ’69 mit seinem Trio Taste und mit deren Debüt Cream Konkurrenz gemacht hatte. Das Eisen war heiß (es schmolz gerade…) und auch Taste schoben ein zweites Album hinterher. Das gleiche Muster: Die Band um den Virtuosen hatte extensives Touren hinter sich, speziell der junge Gitarrist war jetzt ein „Star“ und seine Begleiter waren nur noch im Hintergrund – so dass On the Boards (ausser einem Live-Nachschlag) zum letzten Album des Trios wurde. Aber in dieser Zeit war es wohl auch ein Spaß, ein toller Gitarrist zu sein. Diese Musiker durften ihre Talente ausleben, hatten bei vielen Experimenten und Spinnereien sogar ihre Plattenfirmen hinter sich. Und so ist On the Boards das Experimentierfeld von und für Gallagher. Blues ist auch hier der Startpunkt in diverse Richtungen. Gallagher konnte Irish Folk, hatte den mit der Muttermilch aufgesogen. Und er hatte die Musik seiner Zeit mit offenen Ohren gehört, kannte Prog, Jazz, Countr, natürlich Blues – und all das wurde von diesem Power-Trio ohne unnötige Sperenzchen durch den Wolf gedreht. Da ist der hart rockende Opener „What’s Going On“ mit Kommentaren zu den sozialen Ungleichheiten zwischen Iren und Briten, da ist der Jazz von „It’s Happened Before, It’ll happen Again“, bei dem Gallagher durchaus überzeugend ein Saxophon-Solo spielt. Bei „Eat My Words“ brilliert Gallagher auf der elektrischen Slide, er spielt eine fast mittelalterlich klingende Akustik-Folk-Nummer bei „See Here“ und beendet das Album mit dem Cream’schem Power-Bluesrock „I’ll Remember“. Die Bandbreite war groß, das Können ebenso. Mit On the Boards setzte Gallagher den Standard für die folgenden Solo-Alben, die bis weit in die 80er durchaus gelungen sind. Als Hendrix ’69 gefragt wurde… „How does it feel to be the greatest guitarist in the world?“ War seine Antwort „…I don’t know, go ask Rory Gallagher.“ So hörte sich moderne populäre Musik 1970 an, so wurde darüber geredet. Aber Spaß macht das auch heute noch, wenn man sich auf diese inzwischen „alte“ Musik einlässt.