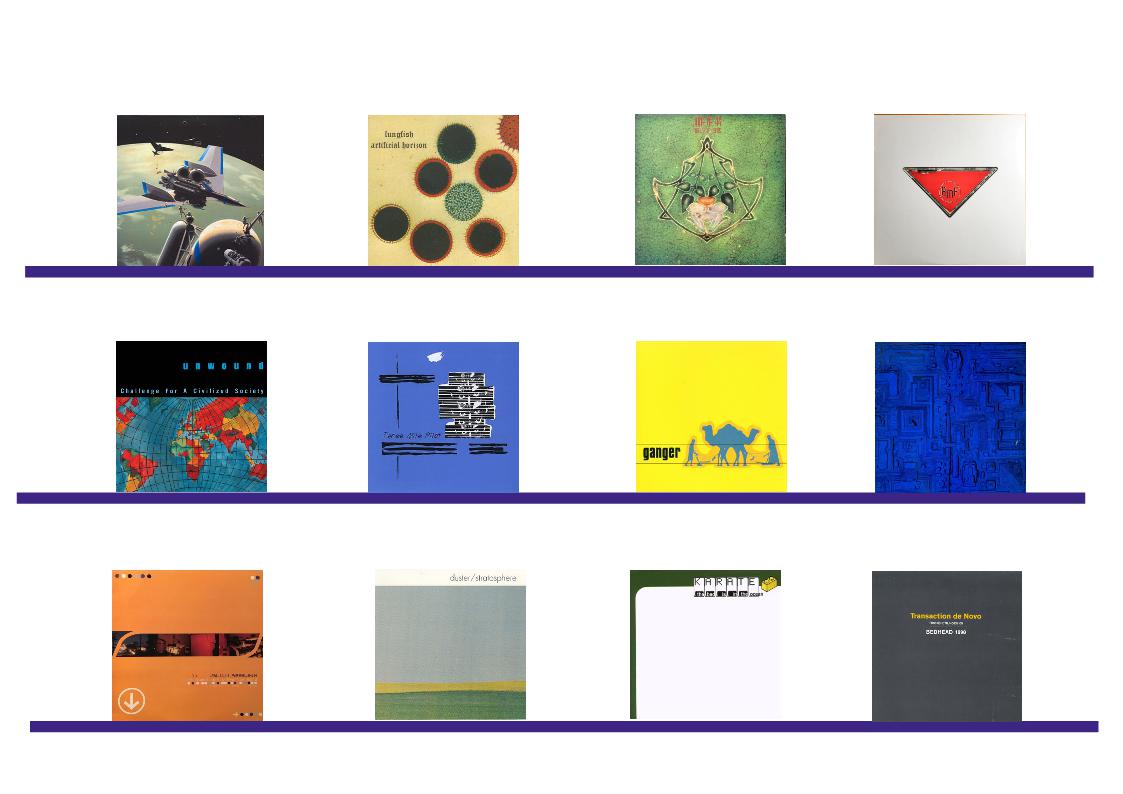

Post-Hardcore, Post-Punk, Post-Rock – und wer mag, kann auch alten Kamellen wie Psychedelic oder Jazz gerne ein Post voranstellen. Denn inzwischen mischen die Ausführenden oft alles, was sie kennen, zu einer durchaus neuen Art von Musik zusammen. Man sollte dabei bedenken, man kann ja inzwischen auch jede Variante irgendeines Stils kennenlernen! Die Leute haben das Internet, es gibt die Plattensammlungen von Eltern, die mit allen möglichen Arten der Populärmusik aufgewachsen sind – oder man ist (siehe z.B. Steve Albini’s Shellac) selber ein erfahrener Musiker, der seinen Kram in den Jahren seit den 80ern in den „Post“-Kasten geworfen hat, weil eine reine Reproduktion der eigenen Vorbilder doch langweilig gewesen wäre. Und weil es mir Spaß bereitet hat, stehen hier (durchaus gemäß dem Konzept dieses „Buches“) einige Beispiele für die Fortschreibung diverser Stilistiken der Rockmusik nebeneinander. Nach dem Motto: Wer Shellac mag, dem wird auch Lungfish gefallen, der mag sich auch Unwound, The Notwist, Three Mile Pilot, Duster oder Bedhead anhören wollen. Es gibt in diesem Kapitel keine strenge stilistische Abgrenzung, alle Alben mischen Punk, Harcore, Indie-Rock und -Pop, Noise, Jazz, Krautrock zu einer postmodernen Musik zusammen, die vor Allem individuell ist (…denn nur das ist von Interesse). Die zwölf Alben von zwölf Bands haben aus den Ingredienzien der intelligente populären Musik der letzten 40 Jahre jeweils ihren eigenen Post-Rock gemacht. Sie erzeugten damit keine Revolution, wie es der Free Jazz von Ornette Coleman oder der Folk von Dylan tat, aber daran mag eine gewisse Ermüdung und Übersättigung der Musik-Konsumierenden Schuld getragen haben. Manche dieser Alben sind auf unauffällige Weise so eigenwillig, dass sie definitiv mehr verdient hätten, als bloße schulterzuckende Zurkenntnisnahme. Und natürlich würde jedes der hier beschriebenen Alben auch in ein „Kapitel“ über Post-Rock oder Post-Hardcore passen. Was soll’s – dieses Kapitel beschäftigt sich mit denen, die auch da fremd wären

Shellac

Terraform

(Touch & Go, 1998)

Fangen wir mal mit Post-Hardcore an. Oder Noise Rock. Oder Post Rock? All das findet sich auf dem zweiten regulären Album dieses Projektes von Steve Albini. Der hat eine große Historie im Rücken – als Kopf der Post-Hardcore Experimentalisten Big Black, vor allem aber als legendärer Produzent, der sich sein Klientel nach eigener Vorliebe aussuchte – und das mit untrüglichem Geschmack ohne Rücksicht auf kommerzielle Erwägungen tat (auch wenn er Nirvana produziert hat…). Und er hatte mit Shellac diese kleine Band, mit der er sich unregelmäßig im Studio traf, um Musik nach eigenem Gusto aufzunehmen. Mit Todd Trainer (dr) und Bob Weston (b, vorher bei den tollen Volcano Suns) hatte Meister Albini echte Könner am Start, die aber zeitgleich mit Shellac ihre Jobs und Karriere im US-Underground (…der längst kein richtiger „Underground“ mehr ist…) forcierten. Die Sessions zu Terraform hatten schon ’95/’96 u.a. in den Abbey Road Studios kurz nach der Veröffentlichung des Debüt’s At Action Park – stattgefunden. All diese Informationen musste man mühevoll zusammensuchen, weil Albini/Shellac den Gedanken am Kommerz deutlich verachteten. Auf dem Cover keine Info’s, das Album zunächst nur als Vinyl… ehrenhaft, stimmt’s? Man kann aber auch einfach nur die Musik hören. Die war nicht so anders, als auf dem Debüt: Hardcore, von komplexen Rhythmen vorangetrieben, ab und zu Albini’s Geschrei, mit dem trockenen Sound, den Albini auch seinen Kunden angedeihen leiß. Und mit dem Kraut/Harcore/Post Rock des 12 -minütigen „Didn’t We Deserve a Look at You the Way You Really Are“ bekommt man direkt ein gutes Beispiel für das Thema dieses Kapitels. Man mag die Simplizität dieser 12 Minuten beklagen – oder man erkennt den hypnotisierenden Effekt. Danach folgen sieben Hardcore-Tracks mit Ausbrüchen an der Gitarre. Musik, die das „Post-“ verdient hat, indem sie sich aus dem Bruder des Punk entwickelt hatte. Im Albini-Sound, bei dem die Pausen zwischen den Tönen so wichtig sind, wie die Töne selber. Songs, die unbequem sind, hart und kathartisch. Das, was Shellac schon zuvor gemacht hatten, hier mit etwas mehr „Gesang“. Ein sehr eigenes Gebräu. Tolles Album.

Lungfish

Artificial Horizon

(Dischord, 1998)

Lungfish sind nicht so weit weg von Shellac. Auch ihr Hardcore hat sein „Post-“ zu Recht voranstehen. Denn schon als die Band Ende der 80er in Baltimore loslegte, war da viel mehr zu hören, als nur schnell, laut, hart. Allein schon Daniel Higgs Vocals und seine Lyrics – er hatte sich seither einen guten Namen als Literat gemacht – machten diese Band ungewöhlich. Bei diesem, ihrem fünften Album, verlangamten sie das Tempo noch ein bisschen, holten Psychedelische Melodiebögen ‚rein, hatten mit „Love Will Ruin Your Mind“ eine irgendwie an die First Nations der USA gemahnende Klage dabei. Es gab drei Instrumentals, bei denen man die spiralförmigen Gitarren-Licks von Asa Osborne bewundern durfte. Mit „Oppress Yourself“ war eine Hardcore Hymne dabei, die unendlich hätte weitergehen können. „Ann the Word“ hatte wieder die hypnotische Qualität einer Anbetung und seltsam surreale Bilder wenn Higgs sang: „A small part of me died/ I vomited up a blinking eye/ The bills were piling up/ Lingo, slang, and doublespeak“ Ein schwächerer Song – ein misslungenes Experiment bei „Slip of Existence“ – war verzeihlich, Lungfish versuchten im Laufe ihrer Karriere alle möglichen Ecken des Hardcore auszuleuchten. Und auf Artificial Horizon war mit „Shed the World“ einer der besten Songs ihrer Karriere dabei: Die immer dringlicher werdende Aufforderung „Don’t shun the world. Shed it“ zu klingelnden Gitarren und marschierendem Rhythmus. Normaler Hardcore war das nicht, es gab – auch hier – eine subjektive, nur von dieser Band machbare Fortführung des Genre’s. Lungfish’s Weg aus der stilistischen Sackgasse. Seltsam, dass Dischord Records Artificial Horizon schon seit Ewigkeiten nicht mehr in physischer Form veröffentlicht hat. Die sollten mal eine Re-Issue Kampagne starten…

June Of 44

Four Great Points

(Quarterstick, 1998)

Wem Shellac und Lungfish eine Spur zu laut sind, dem mag das dritte Album von June of 44 gefallen. So wie die beiden vorher genannten Alben in das Kapitel über Post-Hardcore passen, so passt Four Great Points – das dritte Album von June of 44 – eigentlich genauso gut in das geplante Kapitel über Post-Rock ’98. Das Personal von June of 44 hatte mit schon bei der Beteiligung an Acts wie HiM, Rodan, Tortoise oder Gastr Del Sol Rockmusik in den Post-Rock geführt. Und ganz nebenbei wurde das Album ja auch noch von Shellac’s Bob Weston produziert und Bassist Sean Meadows hatte zuvor auch bei Lungfish mitgetan… Verbindungen gibt’s satt… Aber die Musik auf Four Great Points ist weniger hardcore-lastig, als die auf den beiden Alben hier vor. Hier waren Multi-Instrumentalisten am Werk, die gepflegt zu musizieren wussten: Fred Erskine konnte Bass, Synthesizer, Percussion, genau wie Doug Scharin, Meadows und Jeff Mueller teilten ich noch Gitarren und den Gesang, Bundy K Brown von Tortoise half am Synthesizer etc etc… Man weiss nie, wer was spielte, aber die Songs irgendwo zwischen Post-Rock und Post-Hardcore brauchten auch keinen hervorstechenden Solisten. Wie im Jazz war hier jeder Teil des Ganzen. Man mochte sich an das ’91er Prä Post-Rock-Meisterwerk Spiderland von Slint erinnert fühlen (siehe Hauptartikel 1991…). Allerdings klangen June of 44 wie Slint im Blumengarten, insbesondere Mueller war ein „Songwriter“ mit Sinn für Melodie und Geschichten und Tracks wie der Opener „Of Information & Belief“ mit der Violine von Julie Liu (sonst bei Rex… auch eine Band aus der Post-Hardcore/Rock-Ecke) klang trotz des Titels regelrecht sonnig. Und der Closer „Air #7“ wurde mit klappernder Schreibmaschine und gesprochenem Text zu einer nachdenklichen Erzählung. Als genre-tag will ich spätestens hier auch mal Math-Rock nennen: Aus-konstruierte, „mathematische“ Strukturen, jazzige Virtuosität – auch das gehörte in das große Repertoire der Bands, die die Rockmusik aus Hardcore und Indie weiterentwickelten. Four Great Points ist ein glänzendes Beispiel dafür…

A Minor Forest

Inindependence

(Thrill Jockey, 1998)

…was man auch über die Kalifornier A Minor Forest sagen kann. Auch bei denen fällt als Vergleich Slint ein (…die man hören MUSS, wenn man sich mit der Musik nach den Mitt 90ern beschäftigt…). Auch sie machten Musik mit mathematischer Präzision und der Wucht des Hardcore. Sie schufen einen „postmodernen Indie-Rock“, der sich die Freiheit nahm, alles, was mal „independent“ war, zu eigener Musik zu verbinden. Womit natürlich der Titel von A Minor Forest’s zweitem und letztem Album – Inindependence – wunderbar Sinn machte. Dass ihr Album vom Slint-Recording Engineer und Steve Albini Freund Brian Paulson aufgenommen wurde, passt natürlich auch gut zum Thema. Man bekommt auf Inindependence eine Mischung aus Post-Rock Dynamik, Hardcore Explosionen und Jazz-Virtuosität. Ganz selten gibt es auch Gesang – der ist eher zusätzlicher Klang als Übermittler irgendeiner Botschaft, auch wenn bei „Michael Anthony“ auf einmal Geschrien wird wie am Spieß. Toll ist insbesondere das Zusammenspiel der drei Musiker, die die Virtuostät einer ganzen Generation von jazz-informierten Hardcore-Punks widerspiegelt. A Minor Forest können regelrecht minimalistisch klingen, steigern sich manchmal aber auch in furcherregenden Noise. Sie haben nicht die Songwriting-Skills von June of 44, Tracks wie das 18-minütige „The Smell of Hot“ bauen auf der dynamischen Steigerung eines „Musters“ aus Bass, Drums, Gitarre auf. Man hört sogar die gegenseitigen Zurufe der Musiker, es ist eher Jazz, bei dem die Zügel nicht völlig losgelassen werden. Mancher hört auch Kraut-Rock in diesem Jam – der ist eine weitere Quelle der Musik NACH Indie und Hardcore. All das mag bei diesem Track etwas zu lang gehen, aber ein Song wie „Michael Anthony“ (Zu Ehren des Van Halen Bassisten…) ist dafür erfreulich auf den Punkt. Inindependence würde sicher auch in das Kapitel über Post-Rock ’98 passen, aber die drei Jungs von A Minor Forest hatten auch personelle Verbindungen zu Three Mile Pilot – und daher folgt jetzt…

Three Mile Pilot

s/t (EP)

(Gravity, 1998)

…denn das ist auch wieder ein Blick nach vorn zurück. Three Mile Pilot waren schon Anfang der 90er sowas von „Post“… -Hardcore, -Rock, irgendwas dazwischen. Eine Macht, die kraftvoll in unbekanntem Gelände wütete. So sehr, dass auch bei Ihnen der Erfolg recht bescheiden blieb. Das ’97er Album Another Desert, Another Sea war ein Großwerk des artifiziellen Post-Hardcore, diese 23-minütige EP mit dem Bandnamen als Titel wurde zum Abschied auf Zeit. 2006 taten die vier Musiker sich wieder zusammen. Es würde zuvor noch eine Compilation mit Singles erscheinen, aber Pall Jenkins (g, voc) und Armistead Burwell Smith IV (b, p, cello) arbeiteten inzwischen bei ihren neuen Projekten Black Heart Procession und Pinback an einer Veränderung des 3MP-Sounds. Auf Three Mile Pilot wurde sozusagen noch mal die eigene Diskografie rekapituliert. Und zwar so divers, wie es bei dieser Post-Sache eben ist: Es gab eine elegische Cover-Version von Brian Eno’s „By This River“. Wunderschön und in seiner Verbindung der feinsten Varianten intelligenter „Rockmusik“ sowohl eigenwillig als auch stylish. Mit „Worry“ bekam man einen Track, der sich anhörte wie das Bindeglied zwischen der kalten Aggression der früheren 3MP und dem Art-Rock des letzten Albums. Und „Wahn“ hätte noch früher auf’s ’92er Debüt Nà Vuccà Dò Lupù gepasst und zeigt, wie sehr „Post…“ diese Band schon immer war. …und mit „On a Ship to Bangladesh“ machten sie einen Ausflug in bis dahin noch nicht betretene Gefilde. Fröhlich mit cheesy Keyboards – etwas, das man dieser Band nie zugetraut hätte. Nun ja – das Thema all dieser Alben hier ist die Veränderung alt-hergebrachter Stilistiken im jeweiligen band-eigenen Koordinatensystem. Das bekommt man hier in 23 Minuten.

Unwound

Challenge For a Civilized Society

(Kill Rock Stars, 1998)

Nochmal Post-Hardcore? Unwound waren eigentlich von Beginn an eine Band, die sich von den ganz wilden Burschen fern hielten. Und dass sie ihre sechstes Album Challenge for a Civilized Society nannten, ist nur EIN Hinweis auf ihren intellektuellen Weitwinkelblick. Sie setzten sich mit ihrer Musik zwischen so viele Stühle, dass der Erfolg gezwungenermaßen ausbleiben musste. Sie sind nicht einmal wirklich „Post“ im Sinne einer Fortführung bekannter Ideen. Vieles auf diesem, ihrem vorletzten Album vor dem absoluten Geniestreich Leaves Turn Inside You (2001 – lies im dortigen Hauptartikel…) hat keine richtigen Bezugspunkte. Ja – Unwound haben die „Härte“ vieler Post-Hardcore Acts, aber sie können auch hervorragend Stille. Sie beziehen sich auf Jazz – aber auf Free Jazz. Sie haben manchmal auch wirklich feine, melodische Indie-Momente – die doch eigentlich im Widerspruch zu ihrer Härte und Unbequemlichkeit stehen sollten, das aber gerade NICHT tun. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, sie lieb zu haben, weil sie so sperrig sein können, damit manchmal verschrecken. Und weil sie solche Könner sind: Justin Trosper’s stechende Gitarren, gern mal atonal, dann aber wieder grunge-kraftvoll und melodisch, Dazu Sara Lund’s intelligentes Drumming – Eine, die immer um den Beat herumspielt und mit Vern Rumsey’s tiefem Bass enorme Kraft oder leichtes Tröpfeln schaffen kann. Mit „Data“ brechen sie über den Hörer herein, klar ist das Hardcore… oder doch nicht? Dazu wird es zu nah an abstrakten Noise geschoben. Dann kommt der mathematische „Laugh Track“, fast nervend mit seinem pumpenden Bass, bei der „Sonata for Loudspeakers“ spielt Trosper ein freies Saxophon, er schreit rum wie ein Emo-Kid, Unwound sind eine Wunderkiste. Waren sie immer und dieses Album ist groß. Und lustigerweise nicht einmal ihr Bestes. Höre danach New Plasic Ideas (’94 ) und Repetition (96) – aber vor Allem das zuvor gelobte Leaves Turn Inside You. Unwound sind eine Band, die die Musik auf eigenen Wegen in eine andere Zustandsform geführt haben.

Ganger

Hammock Style

(Domino,1998)

…nach jazzig-romatischem Post-Hardcore Rock könnte man sich jetzt mit Kraut-Rock beschäftigen, der in Richtung Post-Rock abbog. In Glasgow gab es mit Ganger eine Band, die ebenfalls durch den Umgang mit bekannten Elementen etwas Neues geschaffen hatte. Ganger kamen 1995 zusammen, um die Musik von Acts wie Can, Neu! und Kraftwerk in die Zeit der unbegrenzten Zugänglichkeit aller Musik zu holen – und weiterzuführen. Wie gesagt: Post-Irgendwas zu machen hieß nicht kopieren, sondern erneuern, verändern. Und Ganger klangen gewiss nicht wie eine Can-Cover-Band. Sie hatten einige Singles und EP’s (die 1996 auf der schönen Compilation Fore zusammengeführt worden waren) und machten nun ihr erstes und einziges Album. Und sie wurden natürlich von der Presse – falls sie bemerkt wurden – in den Topf Post-Rock geworfen. Zum eigenen Missfallen übrigens: „The term is so overused and vague in its description of a genre that it’s probably best not to be party to it at all...“ war die Aussage der Band – die mit Gitarre, Drums und zwei Bassisten einen hoch-rhythmischen, elektronischen, modernen Krautrock spielte. Bassistin Natasha Noramly übernahm auch noch den ab und zu einsetzenden Gesang, der im Post Rock Umfeld eher selten war. Die Songs hatten seltsame Titel wie „Upye“ oder „Blau“, es gab ein schönes Klingeln der Gitarren, ab und zu flüsterte Noramly eher, als dass sie sang, und das Zusammenspiel der beiden Bässe und der Drums war fantastisch. Man muss diesen Teil ihrer Musik voranstellen, jeder der sieben teils recht langen Tracks basiert darauf, eine „Melodie“ – sprich, ein Song – war hier nicht die Hauptsache. Bei „Capo (South of Caspian)“ etwa spielte sich das Rhythm-Drei-Gespann in Trance… und Das war es wohl, was Ganger auf Hammock Style erzielen wollten. Die Motorik des Krautrock in Indie-Rock einbauen. Das gelang auf dem Album recht gut, zumal, wenn die Tracks ausufern durften. Ganger waren allerdings eher eine Singles/EP Band, weswegen man die Compilation Fore bevorzugen mag. Aber die Erdbeben, die die beiden Bässe erzeugten, sind toll. Und im 11-minütigen „What Happened To The King Happened To Me“ zeigten sie, was man mit diesem monochromen Sound alles machen kann. Nach Hammock Style löste die Band sich dennoch auf. Das Konzept mag nicht mehr viel Neues hergegeben haben.

The Notwist

Shrink

(Duophonic, 1998)

Krautrock ist deutsch… da kann man zu dem Thema ja mal nach Post-Whatever aus Deutschland schauen. The Notwist aus Weilheim in Bayern waren ’89 als Hardcore Band gestartet, die von Beginn an irgendwie intellektuell ‚rüberkam. Die beiden Acher Brüder Markus und Micha und ihr Drummer Martin Messerschmid hatten 1997 den Elektronik-Spezi Martin Gretschmann in die Band geholt, um dem komplexen und weitergedachten Hardcore der vorherigen Alben eine zusätzliche Sound-Welt zu eröffnen. Bei dieser Band war Songwriting wichtig, die Acher Brüder hatten ein Händchen für feine Songs, eine gewisse Melancholie lag immer in ihrer Musik, u.a. auch weil Markus Acher’s Stimme keinesfalls dazu imstande war, hardcore-mäßig zu brüllen. Seine sanfte, nasale Stimme allein mag schon ein Grund gewesen sein, warum The Notwist nie wirklich harten Hardcore konnten. Auf Shrink hatten sie das vermutlich gänzlich eingesehen und nur in manchen instrumentalen Passagen war noch die enorme Wucht hörbar, die diese sehr eingespielte Band erzeugen konnte. Dafür aber bekam man schon beim Opener „Day 7“ elektronisches Schwirren auf die Ohren, das in einen freundlichen Indie-Pop-Song auslaufen wollte. Da gibt es ein summendes Vibraphon und 60er BossaNova-Bläser beim Instrumental „Electric Bear“. Bester Track – und ebenfalls deutliche Abkehr vom Hardcore ist der elektronische Pop-Hit „Chemicals“. Der braucht es erst mal zwei Minuten Schallplattenknistern und tickende Sounds, ehe eine „normale“ Gitarre das melancholische „You are no good/you are no good...“ von Markus Acher unterstützt. Shrink ist absolut keine Hardcore-Platte. Auch wenn die Instrumente manchmal recht muskulös spielen. Aber der Noise ist einem freundlichen Knistern gewichen und wurde zum wichtigen Bestandteil eines elektronischen Post-Indie-Blues. Zu der Musik, die das Kapitel-Thema vorgibt: Weiterentwickelt in eine Zeit nach stilistischen Abgrenzungen.

Valium Aggelein

Hier kommt der schwartze Mond

(AIP, 1998)

Krautrock ist ein gern genommener Bestandteil in der Post-Rockmusik. So kann der vielleicht sogar bewusst falsch geschriebene Titel dieses damals völlig obskuren Albums durchaus ernst gemeint sein: Hier kommt der schwartze Mond wurde 1997 von den drei ansonsten auch als Duster performenden Musikern Canaan Dove Amber, Clay Parton und Jason Albertini aufgenommen und 1998 in 500er Stückzahl auf Vinyl veröffentlicht. Die Drei arbeiteten danach nur noch unter dem Namen Duster… und blieben recht erfolglos, bekam aber seltsamerweise in den 10ern einen enormen Schub an Popularität – vielleicht weil ihre Musik in ihrer Verbindung diverser Stil-Elemente erst da „verstanden“ wurde. Wohlgemerkt – die Musik von Valium Aggelein und Duster spiegelt nur einen bestimmten Teil der Fortführung von Popmusik wieder. Wenn ich Bezüge herstellen will, muss ich SlowCore a la Low nennen, aber auch Post-Rock a al Tortoise und – insbesondere bei Valium Aggerlein Space Rock (whatever that is…) im Sinne von Bands wie Tangerine Dream vielleicht? Nein – hier werden nicht Synth-Schwaden in die Luft geblasen, sondern es entsteht eine Atmosphäre, als würde man in völliger Stille durch das All auf den Mond zuschweben. DAS ist das Bild, das – gewollt – beim Opener und Titeltrack entsteht. Das ist es, was Hier kommt der schwartze Mond bedeutet. Und diese Stimmung erzeugen die drei Musiker mit simplen Mitteln: Bei „Die Wolken Werden Stufenleitern Absinken“ mit verhallten Gitarrenchords, Rückkopplungen und einem trägen Rhythmus. Beim Opener der zweiten LP-Seite mit gravitätischem Bass und einer schlichten Gitarren-Figur. Das Album ist fast komplett instrumental, die Titel waren auf der Original LP in gebrochenem Deutsch geschrieben, die Musik ist nicht „virtuos“, dafür aber dynamisch und atmosphärisch… und sie positionierte auch diese Band irgendwo zwischen verschiedenen Stühlen. Nachdem Duster nach 2015 neue Aufmerksamkeit bekamen, wurde der gesamte Output von Valium Aggelein 2020 vom tollen Label Numero Group re-issued.

Duster

Stratosphere

(Up, 1998)

… was auch mit den beiden Alben von Duster geschah, die diese vor ihrer ca. 15-jährigen Pause nach 2001 gemacht haben. Ich stelle mir immer vor, dass eine Band wie Duster (bzw. Valium Aggelein) gerade wegen ihres geringen Erfolges unbeschwert ausprobieren und experimentieren konnte. Warum die drei Musiker zuletzt als Duster weiter gemacht haben, mag seinen Grund haben: Die Musik auf Startosphere ist zwar nicht gänzlich „anders“, als auf dem Schwartzen Mond, aber es ist eine Fortführung. Langsam, mit Bedacht, Sorgfalt und zugleich einem erfreulichen Maß an Freiheit. Vielleicht war der Name Duster sinnreich, weil sie nun den krautigen Space-Rock-Vibe reduzierten. Man kann die Musik von Duster als SlowCore bezeichnen. Aber es ist auch Psychedelic Rock und es ist auch Post-Rock, bei dem alle Rockismen weggelassen werden. Und vor Allem legten sie als Duster erkennbar größeren Wert auf’s Songwriting. Der Sound ist fein austariert, mit Valium Aggelein hatten sie da sicher einige Tricks ausprobiert, die nun in betäubt dahintaumelnde Tracks wie „Topical Solution“ fließen konnten. Manche der Tracks wurden von der Indie-Koryphäe Phil Ek produziert (der produzierte auch Built to Spill, Modest Mouse und… Unwound…), aber – es war vielleicht zu wenig Geld da, vielleicht war es auch geplant – manche Songs wurden daheim auf 4-Track aufgenommen. Das Album bekam 16 (die CD 17…) Tracks, was Abwechslung garantiert. Zugleich aber hat Stratosphere einen sehr angenehmen durchgehenden Flow. Auch diese Band hatte den Dreh mit der Dynamik drauf: „The Landing“ etwa – eine der 4-Track Aufnahmen – ist angenehm in seiner Kürze, seinem melancholischen Voranschreiten. Das folgende „Echo, Bravo“ ist noch beruhigender, aber dann werden Duster auch immer wieder regelrecht schnell. Duster nutzten ihre eigenartigen Ideen und Erfahrungen, um eine sehr individuelle Art von Rockmusik zu erschaffen. Man muss bedenken, dass auch Ende der 90er schon das Angebot an Musik unüberschaubar war. Und so viele auf den ersten Blick unauffällige Alben/Bands untergingen, wie Steine im Wasser. Umso erfreulicher, dass Duster seit 2016 wieder aktiv sind, ihre Alben wieder erhältlich sind und ihre Klasse erkannt wird.

Karate

The Bed Is in the Ocean

(Southern, 1998)

…oder nehmen wir als Beispiel mal die Bostoner Band Karate: Die waren seit ’93 als Trio zusammen, Geoff Farina (voc, g), Jeff Goddard (b) und Gavin McCarthy (dr) hatten mal als Post-Punk/Emo Band angefangen. Aber sie fügten ihrem Sound bald Elemente aus Post-Rock = Jazz hinzu und sind mit reduziertem Sound, mit feinen Songs und einer ziemlich „un-rockigen“ Musik ein weiteres Paradebeispiel für das Thema dieses Kapitels. Ich weiss eigentlich nicht so genau, wie ich diese Musik erklären soll. (Man kann auch einfach nur zuhören…). Ihr drittes Album The Bed is in the Ocean ist ihr interessantestes, weil sie zu diesem Zeitpunkt genau zwischen ihren Indie-Rock Roots und den Jazz-Spielereien der kommenden Alben agierten. Das Songwriting ist Indie. Sie haben manchmal die reduzierten Tempi von Bands wie Bedhead oder Duster (…insofern kein Wunder, dass das Numero-Label auch ihre Alben in den 10ern wiederveröffentlicht hat). Ein Song wie „Up Nights“ hat sogar so etwas wie Ohrwurm-Qualität, auch wenn die Gitarrechords ganz schön jazzy sind. Auch wenn er gegen Ende in einen Post-Rock Rausch gleitet, der vielleicht auch einem Progressive Act gestanden hätte. Da ist aber Geoff Farina’s Emo-Gesang. Da sind seine „Soli“, die so garnicht virtuos sein wollen – und es genau deswegen sind. Und auch das Rhythmusgespann ist wahnsinnig effektiv, ohne in unnötige Frickelei zu verfallen. Ich kann The Bed is in the Ocean mit dem Vergleich „Codeine-meets-Fugazi-plus-Jazz-Inspirations“ beschreiben. Oder ich empfehle, den Opener „There Are Ghosts“ zu hören und bei „Outside is the Drama“ alle beschriebenen Elemente zu suchen. Und auch wieder: The Bed is in the Ocean ist kein auffallendes, ohrenbetäubendes „Meisterwerk“. Der hier vorgestellte Umbau der Populärmusik fand über einen längeren Zeitraum im Stillen statt. Ich will den Begriff „Revolution“ m Zusammenhang mit den zwölf hier beschriebenen Alben garnicht verwenden. Aber all die Alben hier (und noch etliche andere, die ich in anderen Zusammmenhängen beschreiben werde…) sind in ihrer Befreiung aus stilistischen Fesseln ungewöhnlich.

Bedhead

Transaction de Novo

(Trans Syndicate, 1998)

Ich habe es ausgeführt: Verlangsamung ist EINES der Mittel, mit denen die Fortschreibung von Rockmusik gestaltet wird. Natürlich wurde daraus in den 90ern ein Stilbegriff, ein Genre formuliert. Bands wie Codeine oder Low hatten Verlangsamung des Hardcore betrieben, und die Texaner Bedhead waren auch schon seit ihrer Gründung 1990 damit beschäftigt, Hardcore in Post-Hardcore in SlowCore umzubauen. Die beiden Kadane-Brüder Matt und Bubba an ihren Gitarren sowie eine dritte Gitarre von Tench Coxe, dazu Bass und Drums – das allein macht keine Band ungewöhnlich. Aber Bedhead bzw. die beiden Kadane’s hatten ein Händchen dafür, betäubende Velvet Underground Stimmung mit Country-Sentiment, Indie Songwriting und einer manchmal durchbrechender Hardcore-Wucht zu einer seltsamen Melange zu verquicken, die eigentlich nicht weniger als das Ideal des Indie Rock war. Dass sie dabei das Tempo manchmal stark drosselten, brachte ihnen die Freundschaft mancher SlowCore-Fans ein. Aber – dass diese Band bei ihrer Musik überhaupt irgendein Genre „bedienen“ wollte, bezweifele ich. Sie hielten sich nicht an irgendeine Rezeptur. Klangen so, als würden sie musikalisch schlicht das erzeugen, was sie in Jahren des Zusammenspiels entwickelt hatten. Ihre beiden vorherigen Alben waren schon toll, aber auf Transaction de Novo, ihrem letzten Album, fiel alles zusammen. Das Songwriting war durchdachter, wurde nicht mehr vom „Sound“ überdeckt. Und so ist z.B. „Lepidoptera“ Hardcore von einer SlowCore Band. So betäubt der Opener „Exhume“ dafür auf’s angenehmste. So beschließen sie ihr Album mit den erhebenden sieben Minuten von „The Present“ – einem Paradebeispiel für den Weg, den (Indie)-Rock in der Zeit der Postmoderne gegangen ist. Ein Beispiel für das, was ich hier beschreiben wollte. Ach ja – und um den Kreis zum Anfang zurückzuführen – Transaction De Novo wurde von Steve Albini – dem Kopf von Shellac (siehe ganz am Anfang) – produziert…