Da sind Bands, die sich der Verlangsamung des Hardcore verschrieben haben und da sind Musiker/innen, die sich in vielen Fällen in modischer Bescheidenheit nicht etwa mit ihrem Namen präsentieren, sondern sich hinter Projekt/Band-Namen verstecken wie Palace Brothers, Smog, Cat Power oder Red House Painters. Eigentlich steht hinter fast allen hier beschreibenen Alben EIN/E Songwriter/in – und all ihre Alben haben das Schneckentempo und die dazu passende, leicht depressive Grundstimmung gemeinsam. Das gibt es nicht erst seit dieser Zeit, aber ’96 ist ein Jahr, in dem die wirklich gelungenen Beispiele des sog. SlowCore sich häufen. Natürlich sind die Grenzen zwischen SlowCore und anderen Indie-Rock Bereichen durchlässig bis nicht vorhanden. Vieles hier steht stilistisch nah an Alben, die man nicht zwingend in die „SlowCore-Kiste“ packen muss. Folk, Country, Indie-Rock, Post-Rock… all das bekommt – wenn man es verlangsamt – die SlowCore-Anmutung, die die vorgestellten Alben miteinander vergleichbar macht. Ich könnte vieles hier unter einer anderen Überschrift mit anderen Alben vergleichen… Das ist jetzt also geklärt und jetzt folgt die Definition für den Begriff SlowCore: Die Alben hier haben gemeinsam: Ihre Moll-Tonart, einen mehr oder minder ausgeprägten Hang zum Minimalismus und (natürlich) langsame Tempi. Anfang der 90er waren es Bands wie Low, Red House Painters oder Codeine, die ihre Musik langsam und leise spielten – auch weil sie einen Gegenpol zu den damals angesagten lauten, aggressiven Alternative/Hardcore etc. Bands bilden wollten. Low etwa spielten bei ihren Konzerten extra verhalten, um die Crowd zum Zuhören zu zwingen. Bands mit dieser Ästhetik waren aber nicht nur inspiriert von Hardcore, sondern auch von Country, Singer/Songwritern der 70er etc. Und wenn – wie oben gesagt – ein Act sein favorisiertes Feld langsamer beackerte, fiel er in die jetzt weit geöffnete SlowCore-Schublade – ob es ihm/ihr gefiel oder nicht. Es wurde ein Trend, der wiederum von anderen Leuten aufgenommen wurde und sich bald u.a. auch im zur gleichen Zeit hochkommenden Post-Rock wiederfand. Und man könnte als Klammer über die hier beschriebenen Alben auch den Begriff „SadCore“ legen: Der Stilbegriff für verlangsamte Musik mit Gewicht auf depressive Inhalte. Nun – Langsam und Traurig passt ja auch wunderbar zusammen. Letztlich sind hier 16 schöne Alben nebeneinander beschrieben, die ihre melancholische Atmosphäre und die verlangsamten Tempi gemeinsam haben – und bei denen sich die beteiligten Musiker oft untereinander ausgetauscht haben. Viel Spaß… kann man das hier sagen…? Und lies mehr im 1997er Kapitel Smog bis Low – Wenn Töne kriechen.

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1996-slowcore/pl.u-xlyNNE2Cka7bN8Y

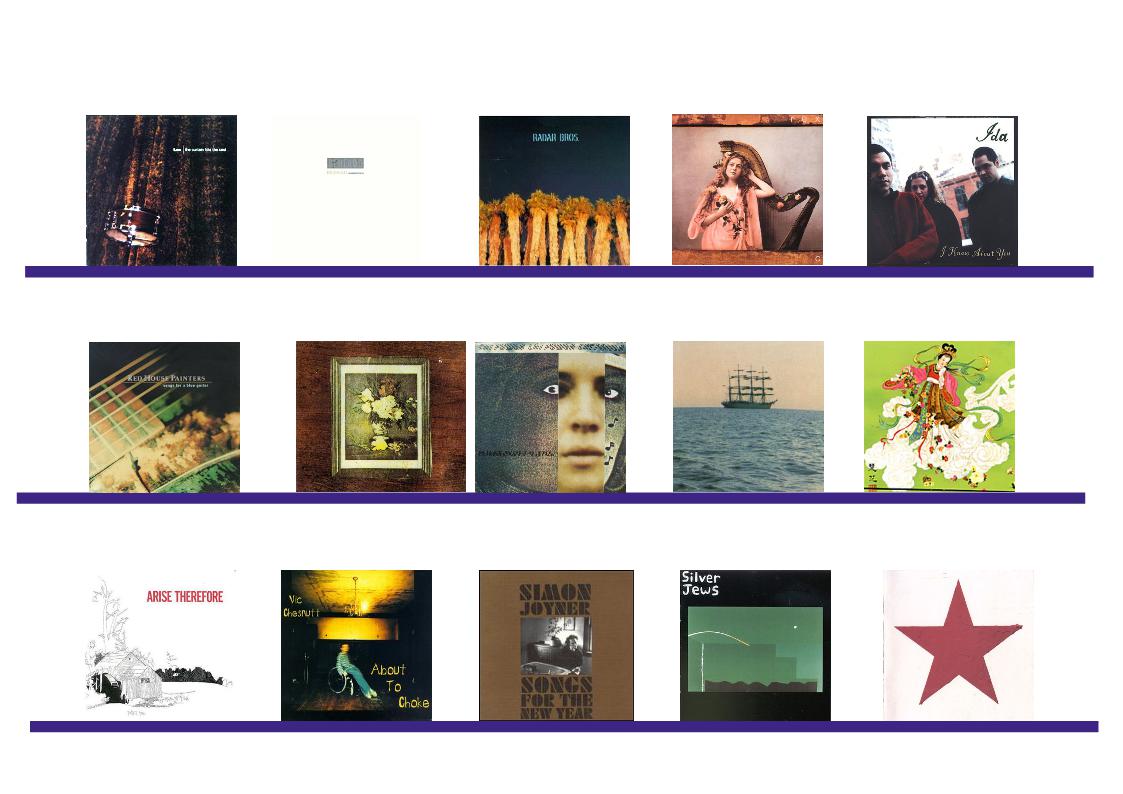

Lambchop – How I Quit Smoking

(City Slang, 1996)

Dieses Album und die folgende EP der Nashville-Country Bremser Lambchop sind schlafende Beweis dafür, dass die Bezeichnung SlowCore keine homogene, nur auf das „Core“ in Harcore bezogene Bezeichnung ist.

Lambchop – Hank EP

(City Slang, 1996)

…an den beiden Veröffentlichungen zeigt sich ganz geschmackvoll, dass ’96 „laangsame“ Bands/Acts und ihre Musik einen gewichtigen Anteil am Geschehen „nach dem Indie-Hype“ haben. Auch wenn sie noch so tief unter dem Radar fliegen… How I Quit Smoking und Hank gefallen mir so gut, dass ich sie im Hauptartikel würdige…

Low

The Curtain Hits The Cast

(Vernon Yard, 1996)

… aber Album No.3 von den aus der Gemeinde der Mormonen stammenden Low – einer der Gründerväter-Bands des SlowCore – hätte einen genauso verdienten Platz in der Verammlung der besten Alben des Jahres 1996 bekommen können. Sie entwickelten sich nach dem formidablen Debüt I Could Live in Hope (siehe Hauptartikel, ’94) und dem durchaus gleichwertigen Nachfolger Long Division (’95) im angemessenen Schneckentempo weiter. The Curtain Hits the Cast wurde nun von Steve Fisk produziert, einem, der sich von Hardcore- zu Indie-Acts durchgearbeitet hatte. Einem, der einzelnen Bestandteilen eines Bandsounds jeweils ihren Platz anbot – was bei Low und deren Minimalismus perfekt passte. The Curtain Hits the Cast ist das desperateste Album einer Trilogie, es ist ihr bis dahin längstes und es ist zugleich ihr – will man das sagen? abwechslungsreichstes… was bei einer solchen Band und im Zusammenhang mit ihrem Konzept ein seltsamer Begriff ist. Wieder hatten sie so wunderschöne, traurige Songs, wie den Opener „Anon“. Der gleicht einer Autofahrt über dunkle Highways. „Coattails“ ist langsames Verlangen, ist fast geflüstert. Jeder der zwölf Tracks hat irgendein Gadget, das ihm eine eigene „Persönlichkeit“ verleiht. Und die Gesangsharmonien von Mimi Parker und Alan Sparhawk sind fast schmerzhaft schön. Sie haben jetzt Erfahrung, sie wissen, was notwendig ist. Und beim zentralen Stück des Albums – beim fast 15-minütigen „Do You Know How to Waltz?“ lassen sie dem Hörer die Zeit, in glühendem Feedback zu vergehen. Die Musik von Low hatte schon jetzt eine Tiefe, von der man nicht glauben wollte, dass sie noch gesteigert werden könnte. Nun – die haben bis 2022 (mit kleinen Unterbrechungen) immer wieder auf’s Neue bewiesen, dass es besser oder zumindest anders geht. Low wurden zur Konstante im Kanon meisterlicher Bands. Siehe/höre weitere Alben wie Secret Name (1999), Trust (2002) und HEY WHAT (2021). Low definieren SlowCore in Perfektion.

Bedhead

Beheaded

(Trance Syndicate, 1996)

Ähnlich wie Low sind Bedhead auf eigenen Wegen in die SlowCore Ecke gegangen. Die Brüder Bubba Matt Kadane, der dritter Gitarrist Tench Coxe sowie Kris Wheat (b) und Trini Martinez (dr) hatten von Beginn an mit verlangsamtem Puls gespielt. Dazu kam ein Velvet Underground-Vibe, der von Country Elementen konterkariert wurde. So weit so ideal für die Indie-Generation. Aber wirklich bemerkt wurden sie erst einmal nicht. Sie hatten eine Fanbase, aber ihre Musik ist tatsächlich unauffällig, auch wenn ihr ’94er Debüt WhatFunLifeWas und auch ihr 96er Zweitling Beheaded von der Kritik hoch gelobt wurden. Seltsam – aber es mag sein, dass das durchgehend feine Songwriting es zu schwer machte, auf ihren Alben DAS Song-Highlight zu finden. Dazu kam bei Ihnen eine noch zu starke Konzentration auf ihren Sound. Der war enorm ausgearbeitet, die Tatsache, dass da drei Gitarristen einen Teppich für die Songs auslegen mussten/wollten, muss irgendwie anstrengend gewesen sein – und erfordert Aufmerksamkeit vom Hörer. Wohlgemerkt – hier KLINGT nichts angestrengt – Beheaded ist ein kluges Album von einer klugen Band. Die Songs sind durchdacht, aber nie ZU schlau. Sie haben eine harmonische Schönheit, die nicht sofort auffällt. SlowCore macht das eben manchmal – Tracks wie der titelgebende Opener fließen dahin, beginnen verhalten, eine kurze Rückkopplung, eine kaum verzerrte Gitarre, ein langsamer Rhythmus, genuschelter Gesang. Dann baut sich die repetitive Melodie langsam auf, die Gitarren beginnen sich umeinander zu winden, ein Glockenspiel erklingt… und der Song klingt aus. Dass Bedhead beim folgenden „The Rest of the Day“ mit Drums ein festeres Fundament bauen, dass da auch mal kurz das Tempo angezogen wird, fällt bei der zurückhaltenden Stimme zunächst kaum auf. Aber am Ende des Tracks geraten sie fast ausser sich, klingen wie eine der ’96 angesagten Post-Rock Band. Dies war eines der Stilmittel, die inzwischen im SlowCore auftauchten. Aber die dynamischen Ausbrüche wurden von Bedhead mit slow-corigem Bedacht eingesetzt. Diese Band war schlicht zu unauffällig für den Durchbruch – zumal in einer Zeit, in der „Indie-Rock“ in jeder Form den Jahren des Hypes zum Opfer fiel. Aber wer sich inzwischen auf sie einlässt, der entdeckt die gleiche Schönheit, die man bei Low lieben mag.

Radar Bros.

s/t

(Restless, 1996)

Als die Psychedelik/Shoegaze Band Medicine ’92 ihr sehr schönes Debütalbum machte, war Jim Putnam deren Gitarrist. Danach gründete er mit seinem Kollegen die mittelmäßigen Maids of Gravity, die somit mal kurz erwähnt seien. Aber dann suchte er sich ein paar Gleichgesinnte und nannte seine neue Band Radar Bros. ’95 gabe es eine erste EP und ’96 veröffentlichte Restless das Debütalbum Radar Bros. Man muss wohl erwähnen, dass Putnams Vater als Erfinder der modernen Aufnahmetechnik gilt. Bill Putnam entwickelte in den 50ern das analoge Aufnahmepult und gründete ein paar Studios – man kann annehmen, dass sein Sohn von seinen Kenntnissen profitierte und Zugriff auf Studio-Technnik hatte. Radar Bros. wurde immerhin von ihm und Chris Apthorn, dem Produzenten von Acetone (Großartige Band!!), aufgenommen. Die Musik der Radar Bros. hat zunächst einmal die SlowCore-typische Unauffälligkeit. Die Gitarre schrammelt zurückhaltend, Drums und Bass pulsieren unaufgeregt, ab und zu kommt ein Keyboard dazu und Putnam singt offenbar fatalistische Zeilen. Bei einem Track wie „Wise Mistake of You“ erzeugen sie interessanterweise eine Stimmung, die man einst bei Pink Floyd in ihrer Meddle-Phase zu hören bekam. Ein fröhliches Sich-Abfinden. Der Horizont wird dunkel, aber der Sonnenuntergang ist schön bunt – ein Bild, das nicht von ungefähr kommt – es ist das Foto auf dem Inlet der CD. Man sagt ihrem Debüt nach, ein wenig ZU apathisch daherzukommen. In der Tat bleibt das Tempo sehr verhalten. Aber gerade das kann ja auch schön sein. Die Psychedelischen Untertöne machen Songs wie „On the Floor“ zu technicolor-Explosionen in Zeitlupe. Bald konzentrierte Putnam sich auf eine Erweiterung des Sounds. Das war gut, verdeckte aber bald das Songwriting. Aber die beiden folgenden Alben wurden sehr gut.

Rex

C

(American, 1996)

Der Bezug zwischen SlowCore und Post-Rock wird hier mehrfach erwähnt. Zur Dynamik, die bei vielen Post-Rock Acts ein wichtiges Gestaltungselement ist, passt das Thema Verlangsamung freilich gut. Nun – die 1994 in New York entstandene Band Rex hatte mit Doug Scharin einen Drummer, der mit Codeine Pionierarbeit geleistet hatte (höre deren White Birch von 1994…), der im Post-Rock Umfeld bei Bands wie HiM oder June of 44 wirklich Großes leisten würde. Und auch seine Kollegen Phil Spirito (b, banjo) und Curtis Harvey (g, voc) würden irgendwo in diesem nebligen Umfeld weitermachen. Auf ihrem zweiten Album (…Die No.1 – Rex – war eher ein veröffentlichtes Demo…) hatten sie mit Mike Billingsley noch einen Cellisten dabei, der ihnen auch noch feine Streicherarrangements schreiben konnte. Und so klingt die Musik auf C eben auch: Es ist verlangsamter Indierock mit Streichern (unkitschig, wohlgemerkt!!) und einigen weiteren ungewöhnlichen Instrumenten im Mix: Akkordeon, Trompete, Banjo… Die Country-Einflüsse sind deutlich, das einzige, was wirklich Slow-PostCore sein mag, sind die hier und da auftauchenden Instrumental-Parts. Beim famosen Titeltrack etwa, vermischen sich Country, Indie, SlowCore und Post-Rock auf’s schönste. Diese Musiker wussten ebenfalls schöne Melodien zu erfinden. Ich scheue mich, da von Songwriting im klassischen Sinne zu sprechen. Besagter Titeltrack kreiselt um eine einfache, langsame Grundmelodie, die mit verschiedensten Phasen lauter, leiser, mit oder ohne Streicher und mit Vocals versehen wird, die nicht unbedingt eine Geschichte erzählen sollen. Aber C ist teils von berückender Schönheit. Gerade lange Tracks – wie das ebenfalls über acht Minuten ausgebreitete “New Dirge” sind wunderschön und bauen wellenförmig Spannung auf und ab, sind auch instrumental toll, weil alle vier Musiker jazz-informierte Virtuosen sind, die ihr Können nicht zur Schau stellen, die sich in den Dienst des Kollektives stellen. Kurz: C ist eine unauffälliges feines Album des Jahres ’96. Und 1997 veröffentlichten Rex zusammen mit Red Red Meat als Loftus eine vergleichbar schöne LP…

Ida

I Know About You

(Simple Machines, 1996)

Was ich in diesem Kapitel behandele ist fragile Musik – Nichts, was sich aufgdrängen will. Und 1996 war dieser SlowCore nicht das große Ding. Indie-Rock hatte den Hype mehr schlecht als recht überlebt, seine Abzweigungen wurden von den überlebenden Labels verfolgt, aber ein weltweiter Vertrieb der Alben war oft nicht gewährleistet. So z.B. die Alben der New Yorker Band Ida. Die hatten 1993 als Duo begonnen – Dan Littleton und Liza Mitchell als Gitarrenduo – auf Album No.2 kam Michael Littleton als Drummer dazu, bald würde eine Bassistin fest installiert werden, aber für I Know About You war der Sound schon definiert: Einander umspielende Gitarren und Vocal-Harmonies von Liz und Dan. Die New York Connection ist gut herauszuhören – insbesondere Liz Mitchell klingt wie eine geerdete Suzanne Vega, ein Track wie “Thank You” mit Streichern, akustischen Gitarren und melancholischem Text wäre auch auf dem schönen Debüt von Suzanne Vega nicht Fehl am Platz gewesen. Die Stimmung dieses Albums ist nicht “dunkel”, sie ist eher nachdenklich – man mag Ida vielleicht die “deepness” einer Band wie Low absprechen. Aber sie haben Stil. Ihre Songs steuern auf Höhepunkte zu, schleichen nicht dahin, bis sie verenden. Und sie sind klug komponiert, vermeiden gewohnte Harmonien: “Requator” etwa baut sich langsam auf, Liz Mitchell singt voller Leidenschaft, das Tempo ist für SlowCore natürlich fast zu hoch. Dazu gibt es in einem Song über die efreiung aus einer Beziehung kluge Zeilen wie „Now that I make this noise I don’t have to listen to you„. Das darauf folgende “When I Was Now” ist wieder eines dieser bezaubernden Duette, der Gesang der beiden Bandköpfe hat durchaus die Schönheit, die ich auch bei Low bewundere. I Know About You ist ruhiger, vielleicht beruhigender als The Curtain Hits the Cast. Die Musik will keine Katharsis, scheint mir eher auf distanzierte Art Begebenheiten zu schildern. Aber das geschieht mit sehr schönen, klaren Songs und einem fein ausgearbeiteten Sound. Ein sehr schönes und eigenständiges Album – das nie in Deutschland erschien und inzwischen – nachdem das Label Simple Machines 1998 aufhörte – nur für viel Geld gebraucht zu finden ist.

Langsame Singer/Songwriter

…womit wir die Abteilung des SlowCore betreten, die von Singer/Songwritern bewohnt wird. Wie so oft – das für dieses Kapitel titelgebende Genre ist keine Insel. Musiker, die das Tempo verlangsamen schreiben SONGS. Singer/Songwriter nutzen (… manche schon seit Jahren…) Verlangsamung als Mittel, um ihrer Musik mehr Intensität zu verleihen. Ist die Musik auf deren Alben dann SlowCore? Meinetwegen.

Red House Painters

Songs for a Blue Guitar

(Supreme Recordings, 1996)

…und hier haben wir einen dieser Vertreter. Wer es nicht weiss – Red House Painters SIND Mark Kozelek mit Personal. Auch wenn der Mann sich unter diesem Bandname lange mit bewährten Mitspielern umgab – ohne ihn, ohne seine Stimme, seine Songs und Texte (Singer/Songwriter eben…) würde es diese Band, diese Musik nicht geben. Und Kozelek ist ein großartiger Songwriter. Er hat mit seiner Band schon Anfang der 90er einen so sehr verlangsamten, entsprechend dunklen Sound geprägt, dass man ihn als einen der Begründer des SlowCore nennen kann. Auch wenn bei ihm die Wurzeln in Country und Folk liegen. Sein ’92er Debüt Down Colourful Hill ist einer der Klassiker in meinem entsprechenden Hauptartikel. Die nachfolgenden Alben waren allesamt kostbar und Songs for a Blue Guitar hatte dasselbe Niveau. Auch wenn es hier ein paar unerwartete Wendungen gab: Kozelek nannte erstmals seine Mitspieler nicht im Klappentext, wollte das Album sogar als reines Solo-Album verkaufen (obwohl er Mitspieler hatte) und er ließ bei manchen Songs einen Neil Young-haften Gitarren-Workout zu. Der Song „Make like Paper“ etwa stolpert majestätisch-trunken durch lange Gitarrensoli und Kozelek’s durchaus an Young erinnernden Gesang. Das war eine stilistische Wendung, die sein bisheriges Label 4AD dazu veranlasst haben soll, die Band aus dem Vertrag zu entlassen. Kozelek ging zu den gerade gegründeten Supreme Recordings…. und versandete dort in den folgenden Jahren. Dabei ist mit Songs for a Blue Guitar alles in bester Ordnung: Dass er jetzt auf lange Gitarrensoli setzte, kann man als Bereicherung betrachten. Dass Kozelek neue Ideen verarbeiten wollte, war nach fünf Alben absolut nachvollziehber. Und seine Songs waren nach wie vor von strahlender Schönheit. Dunkel – ja – das kann man sagen, aber ein Track wie der „Priest Alley Song“ hat eine fast ungebührliche Power, ist aber zugleich zum Weinen schön. Dieses Album steht im Saft, es gibt eigenwillige Cover-Versionen von Yes‘ „Long Distance Runaround“ und vom albernen „Silly Love Songs“ von Paul McCartney, das in 10 Minuten mit Distrotions wrack-geschossen wird. Und mit „All Mixed Up“ ist ein weiterer schönster Song von Kozelek dabei. Power-SlowCore anyone?

Cat Power

Myra Lee

(Smells Like Rec., 1996)

Nach einem arg zerschossenen Debüt – Dear Sir von 1995 – war Myra Lee (benannt nach der Mutter und zur selben Zeit aufgenommen) das zweite Album von Chan Marshall alias Cat Power. Hier gab es erstmals Marshalls eigene Covergestaltung zu sehen, hier gab es ihren angstbebenden Gesang, der der Coverversion von Hank Williams‘ „Still in Love“ eine neue Dimension abzugewinnen vermochte, und vor allem gab es mehr von Marshall’s seltsam unfertig wirkenden Songs. Mit einer Musik, die man In ihrer Unmittelbarkeit- wenn’s sein muss – mit der von Bill Callahan/Smog vergleichen könnte. Myra Lee war besser, das Songwriting klarer, die Performance druckvoller, obwohl zur selben Zeit wie der Vorgänger aufgenommen. Und es wies auf größere Taten hin – vorausgesetzt Chan Marshall würde ihre offen zur Schau gestellten Depressionen durchstehen. Songs wie „We All Die“ wiesen in dieser Hinsicht in eine eher unsichere Zukunft: „Marriage and kids and drug addiction/ All the lies aside/ I believe i am the luckiest person alive“. Na ja – immerhin wurden ihre Songs von Steve Shelley (dr, Sonic Youth) und Tim Foljahn zusammengehalten. Die sorgten für einen gewissen Rückhalt. Myra Lee ist auf jeden Fall ein zeitloses, aber auch sehr ungemütliches bis desperates Hörvergnügen… das übrigens nur als CD existiert… Doof.

Cat Power

What Would the Community Think

(Matador, 1996)

Und die Düsternis setzte sich auf dem im selben Jahr – aber bei Matador -erschienenen, 1996 auch mit Shelley und Foljahn aufgenommenen What Would the Community Think fort. Ja – sie wurde sogar noch um ein paar Schattierungen dunkler. Das Album ist ein schwarzes Loch und man fragt sich, wie Cat Power die lebensmüde Phase überstanden haben mag, um weiter Musik zu machen. Natürlich ist ...Community durch seine Dunkelheit auch ein wirklich großes Album – wie es so oft bei desperater Musik der Fall ist. Nun coverte sie den hiernach genannten Bill Callahan mit einer exzellenten Version von dessen „Bathysphere“, hielt die Balance zwischen angstgetriebenem Punk-Spirit und sanfterem Country-Folk, ließ ihre verhuschte Stimme manchmal klarer, ja fast soulig klingen, schrieb rätselhafte Texte, hatte in „Nude as the News“ eine „Flame Gun for the Cute Ones“ parat und schuf bei all der tiefschwarzen Stimmung ein nochmal fokussierteres Album. Und ihr Cover von Peter Jeffries „Fate of the Human Carbine“ machte Allen deutlich, dass hier eine Musikerin am Werk war, die die seltene Kunst beherrscht, sich fremde Songs vollkommen zu eigen zu machen. Eine Fähigkeit, die in kommenden Jahren einige sehr gute Cover-Alben – neben den beachtlichen eigenen – hervorbringen würde. Müsste ich zwischen Myra Lee und Community wählen, dann würde ich letzteres nehmen. Muss ich aber nicht…

Smog

The Doctor Came At Dawn

(Drag City, 1996)

Wie man gelesen hat und weiter lesen wird… es sind glückliche Zeiten für unglückliche Menschen: Auch der US-Songwriter Bill Callahan hatte unter seinem Moniker Smog ein weiteres Album am Start. Und es ist sein (meiner Meinung nach) Bestes… Er hatte sich von den rohen Skizzen seiner vorherigen Cassetten/Alben verabschiedet, gab seinen Texten konkreteren Gehalt und seinen Arrangements ein ganz kleines bisschen mehr Fleisch. Und das tat seiner Kunst ausgesprochen gut. Wobei – The Doctor Came at Dawn galt ’96 als eines der depressivsten Alben des Jahres. Der NME hat es unter die 50 „Darkest albums ever..“ gezählt. Man nehme nur den Opener der zweiten LP-Seite – „All Your Woman Things“ – wo er die Hinterlassenschaften seiner Ex betrachtet und am Ende singt „…Well it’s been seven years/ And the thought of your name/ Still makes me/ Weak in the knees/ How could I ignore/ Your left breast/ Your right breast“. Diese Klage wird meisterlich arrangiert um einen aufgelösten Gitarren-Akkord und einen Cello-Drone. Seine Stimme ist fast aufdringlich im Vordergrund, er singt mit einer seltsamen Mischung aus Kälte und Betroffenheit… und ab und zu scheint er sich selber zu verlachen. Selbstironie – das fatalistische Lachen – wurde im Laufe seiner Karriere zu einem oft verwendeten Mittel, mit dem er seine düstersten Lyrics zu brechen vermochte. Der Mann weiss, dass komplette Verzweiflung Zuhörer vertreiben kann. Und bei „Lize“ (das wird ja nicht zufällig wie „lies“ = Lügen ausgesprochen) singt seine damalige Freundin Cynthia Dall mit. Sein Verhältnis mit dieser Künstlerin (siehe nächstes Album) mag auch Stoff für seine Lyrics geboten haben…? Man weiss es nicht. Musikalisch ist The Doctor Came at Dawn auf seltsame Art abwechslungsreich. Die Mittel sind immer gleich, aber Callahan verschiebt die Gewichte. Dazu die Tatsache, dass man beim sehr langsamen Tempo seiner Songs immer aufpassen will, aufmerksam bleibt. Und der Album-Closer „Hangman Blues“ ist eines der skelletiertesten Stücke Musik, die ich kenne. Callahan singt IN dein Ohr. Sein „Ha Ha Ha/ Ha Ha Ha“ ist mehr geatmet als gelacht und dazu gibt es nur einen gedämpften Gitarrenakkord. Und am Ende singt er: „I think we’ve got/ One more mile …“ Na ja… unglückliche Menschen…

Cynthia Dall

Untitled

(Drag City, 1996)

Cynthia Meggin Loya aka Cynthia Dall ist kommerziell eine Randfigur – in welcher Szene auch immer. Sie war seit Anfang der 90er mit Bill Callahan liiert, sie sang auf seinen Alben mit (siehe vier vor…), sie begleitete ihn sozusagen bei seinem Aufstieg in die erste Liga. Dass sie selber eine beachtliche Songwriterin war, ist dabei kaum bemerkt worden. Mag sein, dass ihre künstlerische Karriere als Fotografin einem Durchbruch (welcher Art auch immer…) in der Musik entgegenstand. Dazu war sie noch politisch sehr aktiv, animierte Leute aus der Gegend, sich für Wahlen zu registrieren und litt unter Epilepsie, die es ihr unmöglich machte, mit dem Auto zu fahren (mit Callahan war sie immerhin ’95 auf Tour in Europa). Was ihre Musik anging, hätte sie sicher mehr verdient, als den obskuren Status, den sie innehat. Ihr erstes Album produzierte Jim O’Rourke, Bill Callahan war an der Gitarre und beim schönen „Holland“ mit seiner Stimme dabei, eine gewisse Michelle Alexander spielt ein sehr minimalistisches Klavier. Untitled ist sehr Lo-Fi aufgenommen, die Gitarre dängelt, Cynthia Dall’s Stimme ist mädchenhaft, erinnert ein bisschen an eine ungeschulte Rickie Lee Jones – und die schönen Songs sind so entkleidet, dass das manchmal den Blick versperrt. Andererseits – besagtes „Holland“ will ich garnicht in einem anderen Kleid sehen. Da wird mit Cello und Bagpipes ein Drone gespielt und Dall’s und Callahan’s Stimmen rufen einander, ohne einander zu hören. Ihre Songs wirken wie desperate Tagebuch-Eintragungen, Untitled klingt, als wäre aus einer tief empfundenen Not geboren – und ist also keine leichte Kost, obwohl diese Stimme doch so „girlish“ klingt. Zur Frage, ob DAS hier SlowCore ist? Vielleicht – „Bright Night“ hat einiges, was man bei anderen Alben hier auch finden mag. Ich würde Untitled vielleicht mit Stina Nordenstam’s Dynamite vergleichen (Siehe ganz am Ende dieses Kapitels…). Vor Allem insofern, als dieser LoFi-SadCore offenbar sehr individualistisch ist.

Palace Music

Arise Therefore

(Domino, 1996)

Bill Callahan/Smog und Will Oldham/Palace Music haben gemeinsam Musik gemacht und sind zusammen getourt. Wer Oldham’s viertes reguläres Album Arise Therefore hörte, erkannte, dass da zwei Seelenverwandte unterwegs waren. Ihre After-Show-Parties müssen allerdings eine absurd/melancholische Angelegenheit gewesen sein. Nicht missverstehen – Smog treibt auf einem Geisterschiff dahin während Oldham durch einen herbstlich-verregneten Wald in New England wandert. Die beiden Album-Cover sind da durchaus korrekt.Und Oldham war in seiner Entwicklung als Songwriter mit inzwischen vier Alben (als Palace Brothers und als Palace Music) weiter als Callahan. Sein letztjähriges Album Viva Last Blues war von Kritikern gefeiert worden. Arise Therefore kam vielleicht deshalb zunächst nicht so gut an, weil es tiefer in Countrymusik wurzelte. Aber dies war Country der gänzlich unkitschigen Art. Will schrammelte die Gitarre, Ned Oldham zupfte den prägnanten Bass, als Drummer wurde eine Maya Tone benannt – eine Drum-Machine – typischer Oldham-Humor. Und mit Jim O’Rourke am Piano und Steve Albini an den Reglern war Indie-Prominenz versammelt, die wunderbare Songs verarbeiten durfte. Allein Oldham’s Un-Gesang, sein wackliger, neben den Tönen liegender „warble“ war eine Freude. Der mag manchem auf den Geist gegangen sein, aber er passte perfekt zu Songs wie „Disorder“ oder „You Have Cum in Your Hair and Your Dick is Hanging Out“. Tja – was erwartet man da? Dass auch Arise Therefore eine asketische Angelegenheit ist, dass ein Track wie „A Group of Women“ mit klappernder Drum-Machine, geschrammelten Chords und abstraktem Klavier durchaus auch anstrengend ist, will ich nicht verschweigen. Aber gerade Oldham’s unsichere Stimme machte seine Musik nahbarer, als Smog’s fatalistische Beobachtungen… Genug der Vergleiche – Smog und Palace Music sind sich womöglich ähnlich, aber es sind zwei Aspekte des Singer/Songwriter SadCore der 90er. Und der Album-Closer „The Weaker Soldier“ ist große Kunst. Bald würde Johnny Cash Oldham’s Songs in Granit meisseln…

Simon Joyner

Songs for the New Year

(Sing, Eunuchs !, 1996)

Simon Joyner entstammt der selben Singer/Songwriter Generation wie Oldham, Callahan, Marshall, Chesnutt undsoweiter. Und ja – auch dieses Album wäre in dem expliziten Kapitel über Songwriter richtig. Aber – Joyner machte zugleich genau das, was die zuvor genannten Künstler in diesem Artikel über Slow- und SadCore passend erscheinen ließ. Joyner kam aus Nebraska, hatte seit ’93 LoFi-Cassetten auf seinem Mini-Label veröffentlicht und wurde inzwischen von der Indie-Presse und von ein paar Fans wahrgenommen. Mit Recht. Hier bildete sich ein Talent aus, das in den kommenden Dekaden einen Haufen von Alben machte, die die Kunst der Barden aus den 60ern einer neuen Generation nahbrachten. Ich wüsste gerne mal, wie viele Indie Kids nach Palace, Smog, Cat Power oder eben Simon Joyner auf die Platten von Dylan, Tim Hardin oder Leonard Cohen aus dem Fundus der Eltern gestoßen sind. Besagter Cohen ist auch der Musiker/Dichter, der gerne genannt wird, wenn Joyner verglichen wird (und verglichen wird doch immer…). Er hat denselben fatalistischen Unterton in der Stimme, liegt zugleich meist (bewusst… ich bin mir sicher) – wie Will Oldham – ein bisschen neben dem Ton. Und seine Texte! Es sind immer lyric sheets bei seinen Alben, und die müssen sein. Der Mann ist ein Literat, der zufällig auch Songs schreiben kann. Die müssen nicht verziert werden. Da reicht ein altes Klavier, eine akustische Gitarre und ein Cello. Völlig. Diese Generation hatte immerhin DAS gelernt. Cohen sollte ’67 eigentlich mit Streichern zugekleistert werden, konnte das aber verhindern. Joyner musste Nichts verhindern. Und seine Texte sind toll. Voller seltsamer Bilder, assoziativ, es sind personliche Geschichten die klugerweise ins Spirituelle, Allgemeingültige geschoben werden. Geschichten über Verlust und Enttäuschungen, die der Erzähler distanziert und erstaunt betrachtet: Nimm den „New Years Song“: „It’s a new year/ And you don’t look your age/ And everyone seems so happy celebrating/ Winter this Way/ What Time does it end/ And when can I go/ Get into that car/ And drive through the snow?“ Songs for the New Year ist nicht so ausgefeilt wie die Alben der Kollegen, aber das würde noch besser werden. Musik, der man zuhören sollte. DJ John Peel feierte ihn. Das will was heissen…

Vic Chesnutt

About To Choke

(Capitol, 1996)

Und auch Vic Chesnutt ist einer der Songwriter, die seit den frühen 90ern in gewissen Indie-Hörer-Kreisen eine wachsende Reputation bekamen. Der seit einem Autounfall in seiner Jugend gelähmte Mann hatte 1990 R.E.M:’s Michael Stipe begeistert – mit Songs, die er zerschossen, fatalistisch, grimmig, aber eben auch voller Ironie zum Besten gab. Stipe hatte seine ersten Alben produziert, insbesondere das ’92er Werk West of Rome und das ’95er Album Is the Actor Happy? sind lyrische und musikalische LoFi-Wunderwerke. Inzwischen begann er sein Spektrum zu erweitern. Nun – Chesnutt hatte gegen den Trend einen Majorvertrag ergattert, war bei Capitol – warum dann nicht zumindest einen Synthesizer Geräusche machen lassen? Letztlich nämlich beinhaltete auch About to Choke das Gegenteil von Hitmaterial. Aber Capitol glaubte wohl an einen Erfolg für einen Musiker, der das Gegenteil zu planen schienen. About to Choke gehört allein schon deshalb hierhin, weil discog’s es 2019 auf die „List of the 35 Saddest Albums of All Time“ setzte. (Wo übrigens auch Smog’s The Doctor… gelistet ist…). Chesnutt’s völlig un-virtuoser Gesang allein ist schon ein Erlebnis – weil er genau so zu diesen Songs passt – und er ist sicher auch Geschmackssache. Er beginnt das Album mit dem LoFi Meisterwerk „Myrtle“ – Nur gezupfte Gitarre, ein paar Tropfen Piano und ein Text zum Weinen: „I’m not an optimist, I’m not a realist/ I might be a subrealist, but I can’t substantiate…“ Danach wird es musikalisch etwas farbiger – das Budget war eben größer – aber den LoFi Background hatte Chesnutt verinnerlicht. Meist sind die üppigeren Arrangements Experimente. Sie schaden nicht, sie irritieren – was ja auch gut sein kann. Hart ist das ebenfalls ziemlich LoFi gehaltene „Hot Seat“, bei dem er die Überwindung der Sucht von Schmerzmitteln beschreibt… und wie nutzlos das letztlich bleibt. Seine Songs sind näher am „Pop“ als die von Simon Joyner – sie sind melodisch ausgefeilter, sie sind SEINE Kunst. Als nächstes kamen ein paar Kollaborations-Alben, die nicht so gelungen waren. Aber vor seinem Freitod durch eine Überdosis Muskel-Relaxans in 2009 kamen noch ein paar tolle Alben. About to Choke ist ein großes Album von einem Musiker, der sein Schicksal verflucht aber auch ausgelacht hat.

Silver Jews

The Natural Bridge

(Drag City, 1996)

LoFi, SlowCore, SadCore, Slacker Rock… All das sind Begriffe, die auf die hier beschriebenen Alben und ihre Erschaffer passen. Und der Mann hinter den Silver Jews – David Berman – teilt noch etliche Eigenschaften (und Teile seiner Band) mit den zuvor vorgestellten Acts. Bassist Rian Murphy half auch Cynthia Dall auf ihrem Album, Berman war eng befreundet mit Will Oldham, mit Mark Nevers war ein Musiker aus dem Umfeld von Lambchop an der Produktion von The Natural Bridge beteiligt. Berman’s Silver Jews hatten sich Ende der 80er formiert, Steven Malkmus und Bob Nastanovich von den weit erfolgreicheren Pavement waren Bandmitglieder, halfen auch später immer wieder aus. Berman war ein begnadeter Texter (er hatte einen Master in Poetry…), ein einfallsreicher Songwriter… aber er hatte leider mit Depressionen und großer Unsicherheit bezüglich seiner Musik zu kämpfen. Der Erfolg seiner Kollegen mit Pavement verunsicherte ihn zusätzlich, er hatte Schlafstörungen, es ging ihm nicht gut… und dem Album hört man das nicht wirklich an. Berman’s Gesang ist genauso wenig virtuos wie der von Oldham oder Chesnutt. Seine Stimme schwankt, er erzählt seine Geschichten eher zu langsamem Country-Twang. Die Songs sind getragen, nicht wirklich „slow“, einfach aufgenommen, ohne irgendeinen intrumentalen Ausbruch – aber mit „The Right to Remain Silent“ ist ein Instrumental dabei. Schon der Opener „How to Rent a Room“ beginnt mit den Zeilen „No I don’t really wanna die/ I only want to die in your eyes…“ Und es geht im Tonfall unruhiger Depression weiter. Berman hätte stolz sein müssen auf The Natural Bridge – aber das passte wohl nicht zu seiner Persönlichkeit. Tracks wie „Pet Politics“, „The Frontier Idex“ oder „Dallas“, mit den tollen Zeilen „Poor as a mouse every morning/ Rich as a cat every night/ Some kind of strange magic happens/ When the city turns on her lights“ sind große Kunst. Er war hier schon einer der besten Singer/Songwriter seiner Generation. Nur hat er das wohl selber nicht so gesehen…

Stina Nordenstam

Dynamite

(EastWest, 1996)

… und um zuletzt auch mal kenntlich zu machen, dass langsame, traurige Musik with an edge auch aus Europa kommen kann… hier ein paar Worte zu einer Künstlerin, die ebenfalls am Rand agierte, die das Thema Verlansamung ebenfalls mit der dazu passenden „Melancholie“ (um es vorsichig auszudrücken) verband. Die Schwedin Stina Nordenstam hatte zuvor verhuschten Folk/Pop mit der Klassik und Jazz-Kollektion ihrer Eltern vereint, ihr fragiler Gesang, ihre träumerischen Songs waren klug und immer ein bisschen nach Innen gekehrt (sie selber wurde mit Autismus diagnostiziert) – für Dynamite verließ sie die gewohnten Bahnen und wandte sich der Getriebenheit von PJ Harvey und dem artifiziellen Ansatz von Björk zu. Aber natürlich – die Vergeiche sind Krücken und tun Stina Nordenstam vor Allem Unrecht. Diese Frau hatte inzwischen einen sehr eigenwilligen Ansatz, sie hatte eine Stimme, die sich mit niemandem vergleichen ließe, und sie hatte SONGS!, die sie weit von ihren europäischen Kolleginnen abhoben. Und sie hatte natürlich nicht die Country-Sozialisation all der Künstler auf den vorherigen Alben mitgenacht. Dynamite ist Art Pop, ist Noise Pop, ist aber auch SlowCore, weil verlangsamt, experimentell, düster. Aber eben auf andere Art, als man es auf den Alben von Cat Power oder Cynthia Dall findet, Untitled von Letzterer mag am nächsten an Dynamite dran sein: Man höre nur den Opener „Under Your Command“. Industrial-Gitarren, scheppernde Percussion und Nordenstam’s Stimme beschreibt fast aufdringlich nah am Hörer, wie selbstbewusst und toll sie unter dem Befehl ihres Partners scheint. Dem wird im folgenden Titeltrack damit gedroht, ihn in die Luft zu sprengen. Ihre immer gleiche Kinderstimme kann nur durch Worte von abgrundtief traurig über bedrohlich bis hysterisch klingen. Auf Dynamite sind Songs, Stimme und Arrangements perfekt aufeinander abgestimmt. Distortion, Streicher, verzögerte Industrial-Rhythmen aus der Ferne, eine Stimme direkt neben dem Hörer – dieses Album ist ein einzig- und eigenartigeres Werk als die Alben der hier vor vorgestellten US-Songwriter. Die schöpfen alle mehr oder weniger aus den Quellen Folk und Country und ähneln sich dadurch. Stina Nordenstam hat auf einem anderen Weg in die in diesem Kapitel thematisierte Musik, in die Stimmung auf Dynamite gefunden. Bei ihr passen die Worte des Dichters T.S. Eliot: This is the way the world ends. Not with a bang but a whimper.”