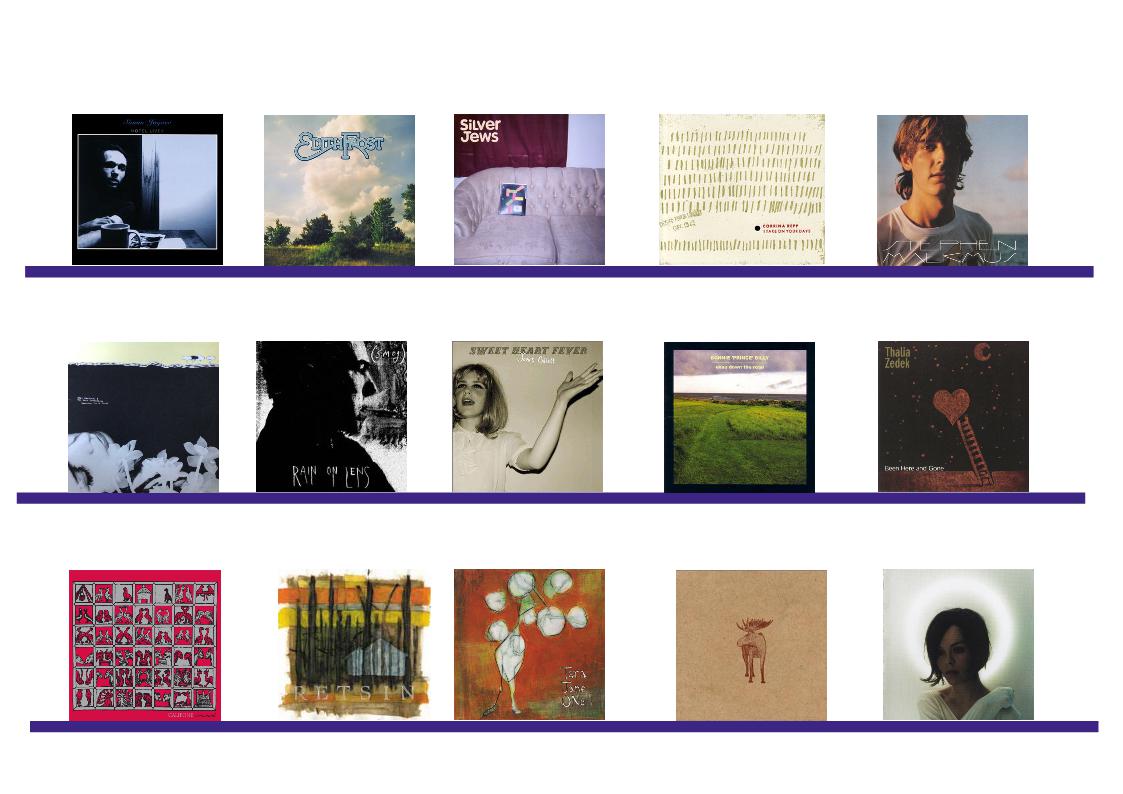

Die mag es Ende der Sechziger gegeben haben, als Folk-Musiker begonnen haben, ihre eigenen Songs und Texte an die Stelle der alten Vorlagen aus den Zwanzigern/Dreißigern zu setzen. Aber jetzt? Immer noch schöpfen Musiker, die sich mit dem Instrument ihrer Wahl hinsetzen, um eine Geschichte in Wort und Lied zu fassen, aus der Folk-Tradition. Aber es gibt inzwischen so viele andere, jüngere Einflüsse, dass die „Musik“, die vom Singer/Songwriter gemacht wird Etliches von Folk über Punk bis Indie Rock in sich aufgenommen hat. Hier kommen Alben von Songschmieden, die ihre Songs teils unter eigenem Namen veröffentlicht haben, sich teils hinter Band/Projektnamen verbergen. Das ist inzwischen durchaus üblich – aber hinter diesen scheinbaren Bandnamen verbergen sich eindeutig Singer/Songwriter: Bonnie „Prince“ Billie = Will Oldham, Smog = Bill Callahan, Silver Jews = David Berman… Auch bemerkenswert, dass es inzwischen eine große Anzahl von Alben von Frauen gibt, denen auch die gleiche Anerkennung gezollt wird (oder zumindest werden sollte…). Dass das lange Zeit nicht der Fall war – dass nur hier und da Künstlerinnen wie Joni Mitchell, Patti Smith, Kate Bush, PJ Harvey selbstbestimmt Musik gemacht haben und dafür auch anerkannt wurden, war bis weit in die 90er eine ärgerliche Tatsache. Langsam ändert sich da was. Dieser Tatsache trage ich hier Rechnung, indem ich neben einem männlichen immer eine weibliche Künstlerin mit ihrem Album vorstelle. Und da dieses Kapitel nur einen Querschnitt durch einen Teil des Musikgeschehens 2001 darstellt, bleiben manche Alben und Künstler unbeschrieben, die auch unter diese Überschrift passen würden. Ich halte es so: Wem Hotel Lives gefällt, dem mag auch Wonder Wonder und Ease Down the Road gefallen. Es gibt einen stilistischen roten Faden: Simon Joyner, Edith Frost, Bonnie „Prince“ Billie, Scout Niblett, Smog… die alle sind im Folk, in Country so verwurzelt, wie im Punk/Indie-Rock. Die haben sich alle eine gewisse sture Unabhängigkeit bewahrt. Sind deutlich NICHT primär am Chart-Erfolg orientiert, sondern folgen künstlerischen Visionen… behaupte ich mal. Und das wiederum macht ihre Alben dauerhaft haltbar. Das war schon bei Dylan, Leonard Cohen, Joni Mitchell oder Neil Young so.Es ist das unveränderte ideale Prinzip, nach dem nicht nur Singer/Songwriter Alben machen… sollten.

Microphones – The Glow, Pt. 2

(K, 2001)

Phil Elverum ist auch einer dieser Songwriter, der sich bis heute hinter „Bandnamen“ wie Microphones oder Mount Eerie verbirgt. Und sein Album The Glow Pt 2 ist unabhängig von allen Namen eines der großartigsten (Singer/Songwriter) Alben dieser Zeit. Mehr darüber im Hauptatrtikel 2001.

Simon Joyner

Hotel Lives

(Jagjaguwar, 2001)

Ich habe natürlich das achte (!) Album des aus Nebraska stammenden Simon Joyner nicht umsonst an den Anfang dieses Kapitels gestellt. Der Mann entspricht ganz genau dem, was einen wirklich „wichtigen“ Singer und Songwriter seiner Generation ausmacht. Dass er in Vielem dem Kanadier Leonard Cohen ähnelt, dass insbesondere seine Intonation dem Literaten unter den Singer/Songwritern ähnelt, ist nur die ohrenfälligste Eigenschaft. Joyner ist auch ein großartiger Texter. Seine Texte schöpfen offenbar aus eigenen Erfahrungen – aber er kann solche Dinge, wie den Umgang mit der Einsamkeit von Hotelzimmern oder eine durchgesoffene Nacht so gut beschreiben, dass es universelle Geschichten werden. Joyner findet immer wieder wunderbare Worte – wie beim schönen „Now We Must Face Eachother“, wenn er singt „…or are you like the amnesiac goldfish/always surprised to find yourself in a bowl“. Dazu gibt es sparsame Gitarren, ein Keyboard, mal ein Cello, selten Percussion. So kriecht Hotel Lives im Schneckentempo voran und man meint, die Songs würden gerade entstehen. Sie schleichen voran und man muss aufmerksam zuhören, um den Bildern und ihren Bedeutungen zu folgen, um die Melanchlie hinter all den Geschichten zu verstehen. Joyner singt so bedächtig, dass jedes Wort eine zusätzliche Bedeutung zu haben scheint. DAS ist ein Geheimnis dieses Albums (…und vieler anderer dieses Musikers), Texte und Emotionen bilden ein Ganzes, das es zu untersuchen und zu verstehen gilt. Wem das zu anstrengend wird… dem entgeht ein wortmächtiger Literat. Und ein Album, das von einer etwas verbogenen Schönheit ist. Und wenn Joyner bei „My Life Is Sweet“ mal kurz das Tempo anzieht und fast klingt, als habe er einen vergessenen Song von Van Morrison’s Astral Weeks gefunden, kann das nicht schaden. Durch Hotel Lives muss man komplett hindurchgehen. Es hat nur EINEN Eingang und EINEN Ausgang.

Edith Frost

Wonder Wonder

(Drag City, 2001)

Die Songwriterin Edith Frost stammt eigentlich aus Texas, hatte ab 1990 in New York Country gespielt und war – als sie einen Plattenvertrag beim krediblen Chicago’er Label Drag City bekam – dort hin gezogen. Natürlich auch, um die Musiker das Labels und der dortigen Szene kennenzulernen und mit ihnen zu spielen. Und so bekam ihr „nachdenklicher psychedelischer Country“ eine weitere, „post-rockige“ Dimension die ihm sehr gut stand. Wonder Wonder war ihr drittes Album. Inzwischen ging sie komplett in der Szene auf – hatte sich durch ihr wunderbares Songwriting und ihre unverstellte Stimme auch einen entsprechenden Ruf erarbeitet – und hatte für Wonder Wonder den Hardcore-erprobten Steve Albini als Engineer gewonnen und ließ sich von Musikern wie Archer Prewitt oder Rick Rizzo aus der regen Chicago’er Post-Rock-Szene begleiten. Nun – dass das Post-Rock Label Drag City auch country-nahe Musiker featured, ist nicht neu: Smog, die Silver Jews… beide sind hier in diesem Artikel vertreten, und haben Cowboyhüte auf. Frost’s Songs sind höchst persönlich, „Cars and Parties“ etwa bezieht sich unverstellt auf ihre Herkunft und ihre neue Heimat – und was sie davon hält: „Every time I close my eyes/I dream of someone in Texas/And every strip mall along the highway/Reminds me of my home/And oh it’s gettin‘ so cold ‚round here/ There’s too many cars ‚round here/And though I want to open up my heart/There’s too many parties…“ Das Titelstück beglückt mit einem psychedelischen Kinderlied-Charme, zu dem ihre etwas wacklige Stimme incl. Country-Twang sehr gut harmoniert. Das Album hat die Eigenschaft, die in diesen Zeiten (leider) oft vokommt: Es ist unauffällig schön. Voller Anspruch, voller old timey Songperlen, die aber erst bei genauem Betrachten aufleuchten. Edith Frost würde auch danach nie an die „Öffentlichkeit“ drängen. Sie machte 2005 noch ein wunderbares, tieftrauriges Break-Up Album (It’s a Game) – und seither hat sie keine Musik mehr veröffentlicht

Silver Jews

Bright Flight

(Drag City, 2001)

Ich habe ihn gerade noch erwähnt – auch David Berman aka Silver Jews ist auf Drag City, und auch er schöpft aus amerikanischen Musiktraditionen. Er hat natürlich seine eigene Sicht auf Countrymusik, er hat sich ein paar Musiker von der großartigen Alt-Country-Band Lambchop geborgt, sein Freund und Band-Mitbegründer Steven Malkmus war nicht dabei – hatte seine Hauptband Pavement aufgelöst und ein eigenes Solo-Album gemacht. Berman hatte seine Frau Cassie Berman kennengelernt und war nach Nashville gezogen – und so gab es nach drei Jahren Pause mit Bright Flight ein „countrified“ Album des Singer/Songwriters, der sich sein Leben lang hinter Bandnamen verbarg. Berman entstammt der Generation, die mit New Wave und Punk aufwuchs – und die dann ganz natürlich im „Indie Rock“ verwurzelt war. Aber Er schrieb grundsätzlich Songs um lyrische Ideen, denen er hier eben einen Hut aufsetzte – die er im Sound der in Nashville beheimateten Lambchop-Musiker badete. Das fanden manche Hörer weniger interessant, als den lakonischen Indie Sound des ’98er Vorgängers American Water. Dabei bot sich Country als Basis für Berman’s fatalistische und kluge Lyrics immer an. Dass Berman eine wenig erfreuliche Kindheit hinter sich hatte, unter Depressionen litt, ein massives Droge-Problem hatte – all das hat ihn zu dieser Zeit nicht in seiner Kreativität gebremst. Denn auch wenn auf Bright Flight die Steel Guitar weint – Songs wie „Transylvania Blues“, oder der Opener „Slow Education“ sind klug und schön und melodisch fein ausgearbeitet. Da ist mit „Tennessee“ einer von Berman’s besten Songs – mit der Einladung an seine Ehefrau: „…We’re gonna live in Nashville and I’ll make a career / out of writing sad songs and getting paid by the tear“ Dass diese „Bizarro Roots Music“ zu dieser Zeit auch von anderen Bands wie Califone, Smog (beide siehe weiter unten) und Songs:Ohia gemacht wurde – und nicht ganz erfolglos blieb – mag auch ein Grund sein, warum dieses Album so wurde, wie es ist.

Corrina Repp

I Take On Your Days

(Hush, 2001)

Leider ist die aus Portland stammende Singer/Songwriterin und Schauspielerin Corrina Repp ziemlich unbekannt geblieben. Nur Ende der 00er bekam sie mit dem Quartett Tu Fawning (…mit zwei sehr schönen Alben) ein bisschen Aufmerksamkeit. 1998/99 hatte sie mt den State Flowers und zwei self-released Alben wenig Aufmerksamkeit erregt, jetzt machte sie mit I Take on Your Days ein Solo-Album, das in seiner Sparsamkeit sicher in manchen Kreisen als hip wahrgenommen worden wäre (und zeitlos geblieben ist), das aber dadurch zunächst einmal unauffällig wirkt. Wer sich darauf einlässt, bekommt eine kurze Songsammlung (knapp 28 Minuten), die kompromisslos fragil ist, die auf einsamen Giterrenchords und -Pickings oder einem einsamen Piano basiert, das nur hier und da von einer Rückkopplung gestört wird. I Take On Your Days passt in eine Lücke zwischen Cat Power und The Velvet Underground. Allerdings hat Corrina Repp nicht Cat Power’s Distanziertheit und auch nicht den existenzialistischen Zynismus der VU – sie beschreibt zwischenmenschliche Beziehungen in allen möglichen Phasen aus einer persönlichen Sicht, ohne Sentimentaltät, ohne Bitterkeit, aber mit Emphase. Die kleinen Melodien sind geschmackvoll, die Arrangements klug und Corrina Repp’s Stimme wirkt zwar zunächst unauffällig, aber wer sich da hineinhört, kann bemerken, dass sie den Trick draufhat, Emotionen wie einen Eisberg unter der Oberfläche zu halten. Ihre Stimme und ihr offenbar unfehlbarer Style sind Gründe, sich mehr mit ihrer Musik zu befassen. Auf I Take On Your Days stechen natürlich kaum Songs heraus. „Opinion“ hat die gleiche zurückhaltend dunkle Schönheit wie der Titeltrack dieses kleinen unauffälligen Albums. Musik, die man suchen muss.

Stephen Malkmus

s/t

(Domino, 2001)

David Berman’s Silver Jews Album Bright Flight habe ich in diesem Kapitel genannt – da muss ich auch über Steven Malkmus, den Freund und Mitbegründer dieser Band UND Kopf von Pavement sprechen. Obwohl – oder gerade weil – die Musik der beiden Songwriter sich inzwischen nur noch auf den zweiten Blick ähnelte. Malkmus hatte mit den Dirty Jicks eine neue Band um sich versammelt, die ihm jetzt – mehr noch als Pavement – als kompetente Zuträger dienen sollte. Nun – ER war zuletzt Pavement gewesen. Und so wurde Steven Malkmus eine Fortsetzung des letzten Pavement Albums Terror Twilight (’99). Das war auch ganz natürlich so – aber Malkmus war jetzt, mit der neuen Band und der ehrlichen Konzentration auf seinen Namen, offenbar neu motiviert. Man mag sich erinnern: Pavement waren Mitte der 90er nach Grunge die große Hoffnung des Indie Rock. So mag die Aüflösung Pavement’s und die Entscheidung für eine Solo-Karriere manche Slacker dazu gebracht haben, dieses Album gegen jede Vernunft zu verachten. Denn Malkmus machte eigentlich alles richtig. Die erste LP-Seite/die ersten fünf Songs sind perfekter Indie-Pop, mit den seltsamen, sich spiralförmig drehenden Melodien, die scheinbar nur Malkmus kann. Man höre nur die glitzernde Schönheit von „The Hook“, man verliere sich im Opener „Black Book“, oder im süßen Pop von „Jenny & The Ess-Dog“. Und man achte auf Malkmus’s Gitarren: Er wurde immer besser, seine Art, die Töne um die verdrehten Songs zu winden war beeindruckend. Da kam er an alte Helden aus den 70ern heran – allerdings ohne sich in die dazumal angesagten Soli zu stürzen. Stephen Malkmus ist eindeutig ein Solo-Album – und zwar eines von einem der besten Songwriter der Neunziger. Eines, das im gerade versinkenden Indie Rock gebadet ist. Voller Songperlen, die womöglich bald nicht mehr hip waren. Ich gebe zu bedenken. Das sind die Moden der 00er und Malkmus ist sich in der Ausarbeitung seiner Kunst in den kommenden Jahren treu geblieben.

Hope Sandoval & The Warm Inventions

Bavarian Fruit Bread

(Rough Trade, 2001)

Auch die Sängerin/Songwriterin Hope Sandoval hatte zu Beginn der 00er schon eine Geschichte und einen Ruf, durch den ihr erstes Solo-Album mit ihrer Band The Warm Inventions ziemliche Erwartungen weckte. Hope Sandoval war mit ihrer vorherigen Band Mazzy Star tatsächlich ein bisschen unangreifbare geworden. Das war die Wüsten-Version von Portishead gewesen, sie war sogar von Massive Attack um Gesangsbeiträge gebeten worden, ihre verschlafene, sehr „sanfte“ Stimme und – wieder – ein gewaltiges Stilbewusstsein… dazu ein Image der Rätselhaftigkeit und Schweigsamkeit (Interviews mit ihr sollen hauptsächlich aus abgebrochenen Kommentaren und viel Schweigen bestanden haben…) – all das machte neugierig auf ihre Musik. Und das, obwohl sie sich eigentlich immer in einem engen Feld aus Folk und Dream Pop bewegt hatte, ihre Stimmumfang eigentlich recht limitiert ist. Aber – sie ist eben gerade in ihrer Verhuschtheit enorm ausdrucksvoll. Nun – Bavarian Fruit Bread war tatsächlich wieder mehr von dem Guten, das Mazzy Star geboten hatten. Nun nicht mehr mit dem Input des Ex-Rain Parade Psychedelikers Steven Roback, sondern in Kollaboration mit dem Ex-My Bloody Valentine Drummer Colm O’Ciosoig. Der schrieb ab jetzt mit an ihren Songs – insofern mag dies ein „Band-Album“ sein. Aber Hope Sandoval’s Art Songs zu schreiben und vor allem ihr Gesang ist so prägnant, dass man Bavarian Fruit Bread als Singer/Songwriter Album ansehen muss. Ihr psychedlischer Folk kriecht an den Hörer heran, ohne ein Staubkorn zu bewegen, der Begriff Dream Pop passt perfekt – sogar beim von Jesus and Mary Chain’s William Reid geschriebenen Opener „Drop“. Diesen Track passt sie an ihre Stimme genauso an, wie das folkig-verhallte „Suzanne“ mit Glockenspiel… wie das enorm entspannte „On the Low“… wie das so passend betitelte „Butterfly Morning“. Ihre Musik klingt so, wie Hope Sandoval sich anhört (und wie sie auch aussieht). Und dass bei zwei Tracks Folk-Legende Bert Jansch mitspielt, mag man als Hinweis auf ihre Klasse ansehen.

(Smog)

Rain on Lens

(Drag City, 2001)

Und auch Bill Callahan, der Mann, der Smog WAR, war 2001 ein etablierter Songwriter. Einer, der die neue Generation der nachdenklichen, tiefgründigen Songschmiede Anfang/Mitte der Neunziger neben den damaligen lauten Indie Rock Bands etabliert hatte. (wie Will Oldham, Simon Joyner, Jason Molina etc…). Rain on Lens war sein neuntes Album, der Mann hatte bislang meist Musik gemacht, die fast stillzustehen schein. Seine Beobachtungen waren immer ein bisshen ZU scharf, seine Musik tendierte zum klaustrophobischen. Dazu seine tiefgekühlte Stimme, die an John Cale erinnerte – und Song-Ideen, die selbst in ihrer unbekleidetsten Form beeindruckend waren. Auf dem letzten (Doppel)album Dongs of Sevotion schien er zu verzweifeln… aber jetzt kam etwas Licht ins Dunkel. Eine Art Akzeptanz mit den Gegebenheiten. Dazu wurden auf einmal ein paar regelrecht post-punkige Arrangements eingebaut, explodierende Streicher, sogar Bläser bei „Revanchism“. Da war schon der Track „Song“ fast so etwas wie „Rock“! Manchmal fing das Bein an zu schwingen. Natürlich hatte Callahan immer noch den staubtrockenen Humor, der seine Lyrics immer durchzog – und so manches mal die komplette Verzweiflung verhindert hatte. So gesehen war es eine Erleichterung, dass Callahan eine Umorientierung vornahm – übrigens auch den Namen seines Projektes nun in Klammern setzte – und nicht mehr die nackte Verzweiflung vertonte, sondern ein bisschen Leben in seine schönen Songs holte. Dass er ein großer Songwriter war, mag denen, die seine vorherigen Alben bevorzugen, nun entgangen sein. Mir sind Tracks wie „Keep Some Steady Friends Around“ allein schon melodisch ein Vergnügen. Dass (Smog) zu diesen Songs auch noch kluge und nicht mehr komplett finstere Lyrics schrieb, sorgte für ein Gleichgewicht, das Alben wie Red Apple Falls nicht hatten.

Scout Niblett

Sweet Heart Fever

(Secretly Canadian, 2001)

Auch die Britin Emma Louise Niblett war eine nur IHRER Vision verpflichtete Musikerin – die daher enorm gut wiederkennbar ist. Und sie mag den an all den Verzierungen verzweifelnden (Smog)-Hörer getröstet haben – wenn der sie bemerkt hat. Auf ihrem Debüt Sweet Heart Fever spielte Scout Niblett einfach Gitarre, nur manchmal begleitet vom Drummer Kristian Goddard. Dazu sang sie mit kühler, mädchenhafter Stimme Texte, die immer ein bisschen obsessiv klangen, Mantra’s oder Beschreibungen ihres persönlichen Umfeldes, Texte, die sich um sie selber und ihr Leben drehten. Dass Scout (den Vornamen entlieh sie einer Figur aus dem Buch-Klassiker Wer die Nachtigall stört) Britin ist, bemerkt man zu keiner Zeit. Songs wie „Wet Road“ müsste man eher in den USA verorten. Dass sie das folgende „Lula“ A Capella singt, ist wieder ein solcher Moment der Entblößung, dafür ist „Big Bad Man“ fast konventionell mit seinen Drums… aber dieser Text! „Big bad man/Big bad man/Everyone seems scared of you / Big bad man/Big bad man/They say that you ate kids too“ …das ist wieder eine Geschichte, die aus den Sümpfen der Südstaaten zu stammen scheint. Sie hatte ihren Vertrag bei Secretly Canadian schließlich durch ein Tape bekommen, welches sie Songs: Ohia’s Jason Molina hatte zukommen lassen. der war beeindruckt und nahm mit ihr eine Split-Single auf. Sweet Heart Fever ist der erste Schritt von Scout Niblett in ihrer sehr eigenständigen „Karriere“ als confessional Singer/Songwriterin. Hier hatte sie noch das vielleicht etwas konventionellere Material der frühen Jahre zu verarbeiten. Die folgenden Alben würden erst einmal noch loser und experimenteller werden. Und sehr spannend.

Bonnie „Prince“ Billie

Ease Down The Road

(Domino, 2001)

…wieder ein Mann, der seine Spuren als Singer/Songwriter seit den frühen 90ern, seit dem Höhepunkt des Indie Rock hinterlassen hat… auch unter diversen Aliassen: Als Palace, Palace Music, Palace Brothers, auch als Will Oldham, seit 1999 und dem Klassiker I See a Darkness als Bonnie ‚Prince‘ Billie. Der Namen war ihm mit so vielen interessanten Assoziationen verbunden, dass er seither meistens dabei bleiben sollte. (Billy the Kid, Bonnie Prince Charles) Als Songwriter hatte er den Ritterschlag erhalten, als Johnny Cash sein „I See a Darkness“ coverte. So gesehen musste Oldham nichts mehr beweisen. Das vorherige Erfolgs-Album war eine sehr düstere Angelegenheit gewesen – jetzt war Oldham offenbar nach mehr Licht, nach einem bisschen mehr Country, sogar ein bisschen Rock. Natürlich auf die gebrochene Art, die der Generation Indie Rock zu eigen war. Also gab es beim Opener „May It Always Be“ ein Gitarrensolo (!) von David Pajo – wieder so eine Koryphäe seiner Generation, die der Rockismen unverdächtig war. Es gab schöne Harmonie-Gesänge mit Catherine Irwin – der nächsten coolen, jungen Alt-Country-Größe. Und viele Tracks bekamen eine romantische Verträumtheit, die lächerlich wäre, wären da nicht all diese tollen Musiker, wäre da nicht Oldham’s wacklige Stimme und wäre da nicht – beim fröhlichen Folk von „Just to See My Shallow Home“ – auch unheimliche Drohungen zu hören: „Pound them down and pound them out/All the ladies scream and shout/Hide their bodies in the reeds/Shallow bed of soil and leaves“ Aber – es gab eben auch herzergreifende Love Songs wie „After I Made Love to You“. Und so wurde Ease Down the Road ein Alternatives Country Album, wie es besser nicht geht. Von einem großen Songwriter, der Licht ins Dunkel ließ. Wie es beim vorletzten Track „Grand Dark Feeling of Emptiness“ heisst: „Then we can age and fall away/to meet again some golden day/and fill it in our happy way/in starlight and in gold“

Thalia Zedek

Been Here And Gone

(Matador, 2001)

…und auch Thalia Zedek ist eine etablierte Künstlerin aus dem Post-Punk Umfeld. Sie hatte Ende der Achtziger bei der NY-Noise Band Live Skull gespielt, sie hatte mit Come etliche großartige Alben gemacht (deren 98er Gently, Down the Stream ist eine unglaubliche Wucht) und seit deren Auflösung 1999 war sie Solo unterwegs. Diese Frau hatte etliche Pfunde, mit denen sie wuchern konnte: Allein ihre Stimme ist schon beeindruckend. Sie hat eine kehlige, kratzige Blues-Stimme, die Patti Smith in die Ecke schiebt. Bei Smog waren es Punk, Noise und – zur Stimme passend – Blues, die ihre mit Chris Brokaw geschrieben Songs ausmachten. Für ihr Solodebüt Been Here and Gone nahm sie das Tempo und den Punk ‚raus und ersetzte ihn durch… (Gothic) Country und Slowcore. Auch dieses Album ist finster – oder besser, es klingt weltmüde – und es passt, dass sie Leonard Cohen’s „Dance Me to the End of Love“ coverte. Mit ihrer Stimme konnte sie dem Song genug eigene Facetten abgewinnen. Da ihr Gesang hier nicht durch Krach zugedeckt wurde, bekamen ihre Momentaufnahmen eine erfreuliche Deutlichkeit. Sie hatte es sich ja so gewünscht: „I wanted to play in a band where I could hear myself sing and not have to wear earplugs“ . Dadurch wurde vieles deutlicher. Manche Songs klingen durch die Viola von David Murray nach der australischen Instrumental-Band The Dirty Three – eben mit Gesang. Nach Nick Cave mit mehr Emphase – und beim Instrumental „10th Lament“ merkt man, dass Zedek aus New York stammt – das ist Television + Viola, da umspielten Zedek und ihr alter Come-Kollege Chris Brokaw einander auf’s feinste mit ihren Gitarren. Dass Thalia Zedek auch als Solistin eine enorm vielseitige und talentierte Künstlerin war, bewies sie nun auf mehreren folgenden Alben. Reich geworden ist sie damit aber vermutlich leider auch nicht.

Califone

Roomsound

(Glitterhouse, 2001)

Auch Califone haben Country im Blut. Es ist der in auch in Chicago beheimatete Tim Rutili, der diesen Namen als sein Vehikel für eine sehr krumme Art Country nutzte. Man kann das, was er macht, auch gerne „experimentell“ nennen. Letztlich aber ist diese Band einfach auch nur eigen(willig) in ihrem Umgang mit ihren „Songs“. Rutili hatte in den 90ern mit Red Red Meat noch in einem echten Bandgefüge mit Blues und Indie-Rock experimentiert. Seit ’97 bestanden Califone aus wechselndem Personal – auch mit alten Red Red Meat Kollegen – die nun ganz Rutili’s Ideen folgten. Auf den ersten Blick bietet Roomsound – das erste komplette Album von Califone – reduzierten Folk/Blues, eingespielt mit den notwendigsten Mitteln. Aber wenn man nur ein bisschen genauer hinhört, werden die Schichten aus elektronischen Sounds, aus verzerrten und verbogenen elektrischen Klängen erkennbar. Und in denen ist Rutili ganz 00er Jahre. Er nimmt ein altes Genre als Starpunkt – schreibt Stücke, die einerseits hundert Jahre alt sein könnten, an Appalachian Folk angelehnt sind, verschiebt die aber dann ins Jahr 2001. Siehe „Fisherman’s Wife“: Mit Folk-Geigen und klappernden Percussion, aber mit einem assoziativen Text, der nur in postmodernen Zeiten geschrieben werden kann. Die Lyrics sind durchweg rätselhaft, Rutili hatte ein Talent für absurde Bilder und Geschichten – ein so großes, dass er 2009 mit All My Friends Are Funeral Singers einen Film + Album machte, das in meinem dortigen Haupartikel landet – und das etliche Preise erhalten hat. Roomsound aber ist Rutili’s am besten durchkomponiertes Album – kein Track ist nur Lückenfüller, die Ideen hatten sich wohl in den Jahren seit dem Ende von Red Red Meat angesammelt, das Konzept war nun fertig durchdacht. Die Produktion ist so glasklar, die Instrumente stehen so sauber getrennt nebeneinander, dass es fast obszön ist. Genau zu hören bei „Bottles & Bones“ etwa – auf dem einen Kanal die altertümliche Folk-Spur, auf dem anderen Kanal Störgeräusche und elektronisches Wummern. Dazu Rutili’s müde Stimme und klopfende Percussion. Und eine Melodie, die alles zusammenhält – um die Wilco’s Jeff Tweedy Jim Rutili beneidet haben mag. Der Vergleich mit Wilco ist tatsächlich sinnig. Auch die haben Country und Folk elektronisch verfremdet, wurden aber nicht ganz so abstrakt. Was der Grund sein mag, warum Califone immer unter dem Erfolgs-Horizont blieben…

Retsin

Cabin in the Woods

(Carrot Top, 2001)

Nun – auch Frauen verbergen sich hinter Band-Namen. Da ist Tara Jane O’Neil aus Chicago, die ’94 mit Rodan ein großartiges Album gemacht hat, dann mit Sonora Pine zwei weitere feine Slowcore/Post Rock Alben schaffte und parallel seit ’95 unter eigenem Namen und unter dem Namen Retsin Folk Exkursionen ausprobierte. Diese Frau war enorm produktiv, sie ist erfolgreich als bildende Künstlerin, sie ist Filmemacherin und sie war auch ’01 so produktiv, dass sie zwei Alben mit ihren Songs veröffentlichen konnte. Cabin in the Woods wurde unter dem Namen Retsin veröffentlicht – dem Namen der Band, in der O’Neil mit ihrer Lebenspartnerin, der Multi-Instrumentalisti/Sängerin Cynthia Nelson seit 1993 arbeitete. Schon das ’96er Album Egg Fusion war toll gewesen, da waren beide noch nah am Post-Rock von Rodan bzw. Nelson’s Ex-Band Ruby Falls gewesen. Aber Cabin in the Woods würde ihr letztes Album unter diesem Namen sein… ein fast romantisches, puristisches Folk-Album, an dem beide Musikerinnen gleichen Anteil hatten. Und als Folk-Album ist es auch ein wenig unauffällig. Die Songs sind schön, „The Good Lady Obstacle“ klingt nicht nur im Titel nach klassischem britischem Folk. Wie die Stimmen der beiden einander umschmeicheln, wie die Gitarren gemeinsam eine scheinbar alte Weisen untermalen… Die Beiden nahmen das Album tatsächlich im Sommer in einer Hütte im Wald nahe Bearsville auf und feierten damit das Landleben. Nur bei sechs Tracks ließen sie sich von Freundinnen mit Violine oder Akkordeon begleiten. Dass es einen schönen Track mit dem Titel „Bug Song“ gibt, auf dem Nelson die Flöte spielt und das Akkordeon summt, mag die Stimmung dieser Sessions gut beschreiben. Dies ist ein Folk-Duo-Album, und…

Tara Jane O’Neil

In the Sun Lines

(Quarterstick, 2001)

…natürlich ist In the Sun Lines dann das etwas „echtere“ Singer/Songwriter Solo-Album. Und es ist auch anders als Cabin in the Woods. Hier spielte Tara Jane O’Neil die Instrumental-Parts fast komplett alleine ein, produzierte auch selber, ließ sich nur einmal von Cynthia Nelson helfen und hatte nur bei „Sweet Bargaining“ eine regelrechte Band im Rücken. Wichtigste Bestandteile dieses Albums sind ihre sanfte Stimme, ratterndes Banjo, sanfte Gitarren-Kaskaden, Piano und Drums, dazu immer wieder ein paar elektronische Sound-Spielereien – ihre Generation nutz das dazu erforderliche Equipment mit Selbstverständlichkeit – und schließlich war Tara Jane O’Neil gerade im erschaffen von Soundflächen und Stimmungen besonders versiert. Ihre vorherigen Projekte mit Rodan und Sonora Pine standen schließlich mit Post-Rock-nahem Folk genau dafür. Aber sie arbeitete auf In the Sun Lines zugleich als klassische Singer/Songwriterin – konzentrierte sich auch auf den „Song“, den sie wohl sowieso nie als Nebendarsteller betrachtet hat. Sie wirkt auf mich wie eine Künstlerin, die komplett in ihren Visionen und Ideen aufgeht und diese dabei immer von neue Seiten ausleuchtet. Und dabei kommen wunderbare Songs heraus wie das sehnsüchtige Verlangen „Winds You Came Here On“ – incl. atmender Celli und Geigen. Dann wieder ein trockener Folk-Blues wie „Your Rats Are“, Sie macht den an The Sonora Pine gemahnenden Kammer-Folk von „All Jewels Small“ oder das Mantra von „This Morning“. Und beim Closer „Noise in the Head“ wird es zum Titel passend kathartisch. Diese Frau weiss, was sie tut. Ihre Alben sind vielleicht auf den ersten Blick unauffällig… aber das trifft hier auf etliche hier beschriebene Alben zu.

Hayden

Skyscraper National Park

(Loose, 2001)

Paul Hayden Desser ist einer von vielen Songwriter aus Nordamerika – genauer, aus Ontario – die hier in Europa kaum bekannt geworden sind. Der Mann hatte Kunst studiert, hatte eine Zeit lang Musik gemacht, ohne selber zu singen, dann 1995 ein Album auf dem eigenen Label veröffentlicht, das unter anderem das Interesse von Neil Young geweckt hatte. Verschiedene Majors überboten sich mit Angeboten, er bekam einen Verag über 1 Million $ und nahm mit der Creme de la Creme der Alternative Rock Produzenten Riege ein zweites Album auf… aber dann wurde Alternative zum Auslaufmodell, das Warner-Sub-Label wurde aufgelöst und Hayden musste für sein drittes Album Skyscraper National Park neu anfangen. Erst ließ er 100 CD’s herstellen, die er an Freunde und kleine Labels versandte, dann 1.500 für Konzerte – und dann kamen wieder diverse Labels (Loose in Europa), die das Album weltweit verbreiteten. Harte Zeiten für einen, der am großen Erfolg gerochen hatte. Und interessant, mal einen Singer/Songwriter zu hören, der nicht in einer Reihe mit Bill Callahan oder Will Oldham steht. Der nicht Punk als Wurzel hat – und dessen Musik dennoch ganz hervorragend neben diese Könner passt. Denn Hayden ist ein formidabler Songwriter, Und ein Song wie „Dynamite Walls“ ist ein Geniestreich. Er beschreibt die Fahrt in die kanadischen Berge, die Aussicht, die langsam hinter dem Schneetreiben verschwindet, „Get on the road and just go/City lights turn into tree lines and National Park signs/Mountains approach with small winds in the road/And the air turns to falling snow“ und assoziiert diese Fahrt mit der Suche nach dem Sinn des Lebens. Dazu eine Country-Melodie, die im Zwischenteil in Grunge-Territorien ausbricht. Man muss bei diesen Songs bedenken, dass er keinen kommerziellen Erfolg erwarten konnte. Mit Skyscraper National Park machte Hayden ohne Business-Plan wohl genau das, was er wollte,. Die Songs sind klug und sparsame arrangiert, seine Stimme ist nicht virtuos, aber voller Gefühl und Melancholie. Skycraper… mag so nah am „Alternative Country“ sein, dass ich es in das entsprechende Kapitel schreiben sollte. Aber Hayden passt in seinem konsequenten Willen zur Kunst auch gut hier hin.

Stina Nordenstam

This Is Stina Nordenstam

(Independiente, 2001)

Sieh nur – diese Vielfalt!! Die Schwedin Stina Nordenstam ist eine eigenartige Künstlerin – in positiver Hinsicht. Sie hat ein gewisse Bekanntheit erlangt, als einer ihrer Songs es 1996 auf den Soundtrack zum Film Romeo & Julia schaffte – aber es gibt einige Faktoren, die sie vom richtigen kommerziellen Erfolg in den Charts fernhält: Und die Tatsache, dass sie Autistin ist, ist davon noch die unwichtigste. Ihre Stimme wurde mit der von Björk und Rickie Lee Jones verglichen – aber sie hat weder die Theatralik der Einen, noch die Coolness der Anderen. Und auch ihr Songwriting ist eigenwillig. Sie wurde als Kind von der Jazz-Kollektion ihres Vaters beeinflusst, sie hat sich im Jahr, in dem sie den Song auf dem Soundtrack landen konnte mit dem großartigen Album Dynamite in sehr noisige Gefilde gedreht. Und ihre Songs haben auch auf ihrem fünften Album This Is Stina Nordenstam eine seltsam betäubte Stimmung. Und das, obwohl sie sich jetzt mit dem Produzenten Duo Mitchell Froom und Tchad Blake zusammentat und einen etwas kommerziellern Sound ausprobierte. Keine Ahnung, wie man die Musik, die nun herauskam nennen soll – Vielleicht Dream Pop mit Trip Hop und Noise-Flecken? Ihre Stimme ist immer ein bisschen verhuscht, sie singt bei zwei Songs mit Suede’s Brett Anderson, bei einem Track wie dem klaustrophoben „Welcome to Happiness“ singt sie direkt neben dir, irgendwann wird der Song auch süß, aber eben auch immer ein bisschen unheimlich. Der Closer „Sharon & Hope“ ist fast Pop – von der klugen Sorte. Ein sehr guter Moment ist, wenn bei „Keen Yellow Planet“ ein psychedelischer Beatles-Moment mit der Atmosphäre von Portishead gepaart wird – und dann ihre seltsam unebeteiligte Stimme den bunten Pop von „Lori Glory“ anstimmt. This Is Stina Nordenstam ist eigenartig… im besten Sinne des Wortes.