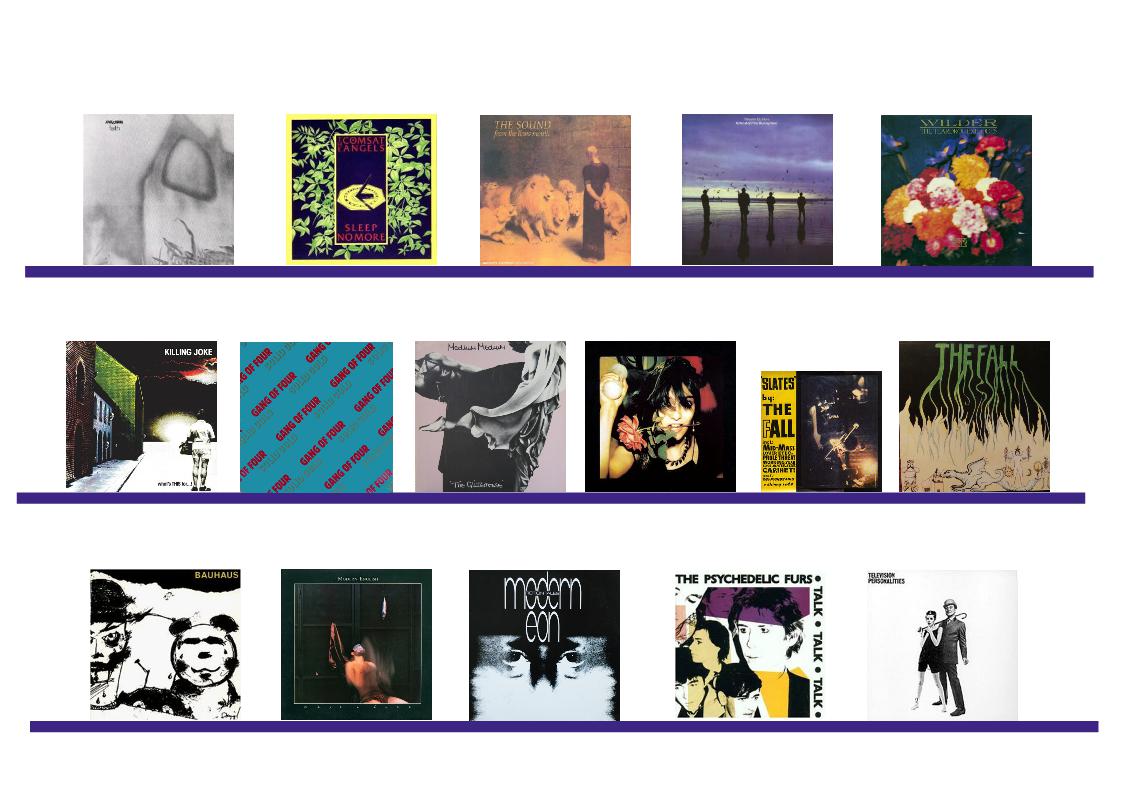

Es mag für Punk und Post-Punk keine explizite Gallionsfigur gegeben haben, aber die populäre Musik war danach nicht mehr dieselbe. Und von ’77 bis ’81 erschienen im UK interessante, spannende, sogar visionäre New Wave-Alben im Monatstakt. Zu Anfang von der Masse noch misstrauisch beäugt und wenn angehört, dann oft genug erst einmal prophylaktisch verachtet. Aber wer sich wirklich für Musik interessierte, dem konnten Wucht, Wut und Vision von Bands wie den Sex Pistols, The Clash, dann Public Image Ltd., Wire, The Cure, (auch von ein paar New Wave Bands in den USA.. aber darüber in Teil II dieses Kapitels…) nicht entgehen. Der revidierte womöglich seine ästhetischen Prioritäten, der legte seine Yes oder Manfred Mann-Alben erst einmal auf die Seite. Aber musikalische Revolutionen verlieren ihren Impetus oft schon nach kurzer Zeit, ihre Protagonisten sind etabliert, schaffen oft genug noch ein tolles zweites Album, vielleicht noch ein gutes Drittes, aber dann wird es schwierig. Der Sound ändert sich – man kann ja nicht immer gleich klingen, lernt auch dazu (es sei denn man ist The Fall…) – und schon winken die frühen Fans ab. Dafür ist jetzt im günstigsten Fall eine Popularität erreicht, die banaler scheint. Nun – man sollte stilsicheren Bands wie The Cure oder Echo and the Bunnymen den Erfolg doch gönnen. Es ist gut und notwendig, dass es ab ’80 etliche „New Wave“ Bands gab, die bemerkt wurden und die mit ihren zweiten, dritten Alben ihren Stil verfeinern konnten, ihn auch Änderungen unterzogen. Die großen Plattenfirmen hatten sie bemerkt und viele dieser Acts wurden nun ordentlich promotet. Eine zweischneidiges Schwert, weil damit die sog. „Glaubwürdigkeit“ verloren zu gehen schien… womit der Hype aufdringlich wurde – was auch dazu führte, dass so manche tolle Band im Hype zwischen der Menge anderer Veröffentlichungen verloren ging. Hier sind einige wichtige ’81er Alben und Bands aus dem UK (The Cure, Echo and the Bunnymen, Killing Joke…) vorgestellt, sowie einige, die deren Klasse hatten, aber inzwischen vergessen wurden (Comsat Angels, Modern English, Medium Medium etc…). Dem Playlist-Prinzip folgend, das da lautet: Wer The Cure mag, dem könnten die Comsat Angels zusagen… Nebenbei: Dies ist die AUCH Fortsetzung zum 80er Artikel 1980 – The Comsat Angels bis Psychedelic Furs – Musik nach Punk = Post Punk im United Kingdom – viele der dort beschriebenen Bands haben hier ihr nächstes Album…

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-1981-new-wave-uk/pl.u-8aAVXElso1eBM48

Siouxie and The Banshees – Juju

(Polydor, 1981)

Das vierte Album dieser Kinder des Punk. Das erste Album, das wirklich als „Album“ durchkonzipiert ist (…was die ersten drei Alben nicht schlechter macht) Einer von etlichen Klassikern des New Wave aus ’81…

Siousxie and the Banshees – Once Upon a Time/The Singles

(Polydor, Rel. 1981)

Und hier die dazugehörige Singles-Compilation der Künstlerin, deren Post-Punk/Pre Gothic ich im Hauptartikel voller Begeisterung beschreibe, die hier hin käme, wären ihre beiden ’81er Alben nicht stellvertretend für die „New Wave“ dort beschrieben….

New Order – Movement

(Factory, 1981)

…und weil es ’81 noch mehr „New Wave“ gibt – den Sound von Factory Records und Synth-Pop – lies den entsprechenden Artikel, der diese Seite des Post-Punk ausleuchtet: Joy Division bis John Foxx. Und nun…

The Cure

Faith

(Fiction, 1981)

Man mag es inzwischen kaum glauben, da The Cure heute (2022) maximal als effektvoll-düstere Pop-Kombo in Erinnerung geblieben sind. Aber 1981 war die Band erstens Underground, und zweitens mußte man bei ihrer depressiven Musik Angst um Robert Smith haben. Wobei Faith noch nicht einmal das düsterste Album von The Cure war. Noch herrschte nicht die Wut und Verzweiflung von Pornography, die Grautöne des Covers geben eher eine hier vorherrschende melancholische Stimmung wieder, die an Beerdigungen auf Friedhöfen im Nebel denken läßt. Faith war The Cure’s drittes Album, auf Seventeen Seconds hatten sie zu ihrer eigenen Sprache gefunden, mit Faith formulierten sie diesen Stil aus. Der Sound ist auf diesem Album auch für The Cure extrem minimalistisch und leuchtet dabei alle dunklen Ecken der Trauer aus. „The Holy Hour“ und das großartige Titelstück sind langsame, atmosphärische Stücke, die die softeren Elemente von Seventeen Seconds aufnehmen und erweitern, „All Cats Are Grey“ ist poppig und zugleich unendlich traurig, bei „Primary“ klingen sie im ersten Moment wie Joy Division – bis Smith’s Gesang einsetzt. The Cure arbeiteten mit den hippen Synthie Sounds der 80er – und das gelang ihnen, ohne dabei bloß modisch zu sein. Tatsächlich blieben sie dank ihrer Songs und der Reduktion ihrer Mittel immer zeitlos. Robert Smith beschäftigte sich in den Texten mit Glaube und Spiritualität und schuf ein Album dessen Depressivität kathartisch wirkte, dessen Traurigkeit vielleicht auch ein wenig nach Inszenierung roch. Noch hatten sie nicht die Hits späterer Alben, aber hier gabe es eine Homogenität, die es für manchen Genießer zu ihrem heimlichen Meisterwerk macht. Faith ist Popmusik in Moll.

Comsat Angels

Sleep No More

(Polydor, 1981)

Die Comsat Angels sind eine der ganz großen Bands in dieser „Phase“ der Populärmusik – und ihr zweites Album könnte mit jFug und Recht im Hauptartikel ’81 stehen. Aber irgendwie haben sie nie die Bekanntheit und den Erfolg von The Cure gehabt – dafür waren sie dann wohl doch zu weit vom „Pop“ entfernt. Dafür war ihre Musik vielleicht zu finster, zu hart, zu kalt.. Dabei hatten sie schon auf dem ’80er Debüt Waiting for a Miracle – und nun auf dem Nachfolger Sleep No More – großartige Songs in einem perfekt austarierten Sound. Dass sie auf den hier nach folgenden Alben zu viel in Echo-Schwaden badeten, war bedauerlich, aber vermutlich dem ausbleibenden kommerziellen Erfolg geschuldet. Egal – hier wurde noch kein Weichzeichner über existenzialistische Lyrics gegossen – auch wenn beim Titeltrack schon verwaschene Gitarrensounds angesetzt werden. Aber dann dröhnte Kevin Bacon’s Bass abrundtief, die Drums hämmerten durchgehend, und die Träume werden unruhig. Dieser Drum-Sound, der Bass und Stephen Fellow’s kalte Stimme waren nur ein Teil des Alleinstellungmerkmals von Sleep No More. Fellows spielte enorm effektive New Wave Gitarrenchords und Andy Peake machte auf diesem Album mit seinen Keyboards meistens nur noch seltsame Sounds, hatte die Doors-Gedächtnis Orgel vom Debütalbum beiseite geräumt. Auf der Vinyl-Version von Sleep No More wird jede LP-Seite mit einem schweren und düsteren Brocken abgeschlossen. Bei „Dark Parade“ spricht ja schon der Titel für sich. Der Song hat tatächlich aber auch so etwas wie Ohrwurm-Qualitäten. Beim majestätisch-dunklen Album-Closer „Our Secret“ besteht der Text nur noch aus Schlagworten – und jeder weiss, was gemeint ist, wenn Fellows ständig wiederholt… „We will never give it up/ We will never/ We will never/ We will never give it up…“. Wenn Faith ein grauer Klotz ist, dann ist Sleep No More ein dunkler Diamant.

The Sound

From The Lion’s Mouth

(Korova, 1981)

Mir ist es schleierhaft, warum man heute (2022) manche Post-Punk-Alben ohne Probleme problemlos reissued auf Vinyl erwerben kann – andere, möglicherweise weit bessere, für Ewigkeiten nur für viel Geld gebraucht auf den entsprechenden Plattformen zu finden sind. Enter From the Lions Mouth von The Sound. Die veröffentlichten ihr zweites Album auf Korova und hätten denselben Hype verdient, mit dem ihre Labelkollegen Echo and the Bunnymen übergossen wurden. Auch bei ihnen war schon das Debüt Jeopardy fantastisch, blieb aber unverdient obskur. Nun – Adrian Borland wurde nur noch besser, seine Stimme hatte nicht ganz die Theatralik eines Ian McCulloch, nicht die Kühle eines Stephen Fellows. Aber seine Songs bewegten sich genau in diesem Gebiet, wohlgemerkt ohne irgendetwas zu imitieren. Er spielte eine feurige Gitarre, der Rhythmus war nicht ganz so brutal, wie bei den Comsat Angels, aber Songs wie „Judgment“ haben einen hypnotischen Drive. Und vor Allem ist From the Lions Mouth vollgepackt mit memorablen Songs. Wohlgemerkt – richtigen „Songs“. The Sound verließen sich nicht auf eine möglichst dystopische Atmosphäre, auf modische Depressionen. Dafür gab es dunkle, schöne Songs, die vielleicht damals das Problem hatten, dass sie ZU melodisch werden konnten? Ich weiss es nicht, es ist rätselhaft, warum The Sound nicht im selben Atemzug mit Zeitgenossen wie Joy Division und Echo and the Bunnymen genannt werden. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Song wie der Opener „Winning“ zu sehr als Quintessenz aus den erfolgreichen Kollegen wahrgenommen wurde – und gerade nach dem Tod von Ian Curtis und dem Ende von Joy Division diese Ähnlichkeit als Imitation angesehen wurde… was falscher nicht sein kann. Denn schon das nachfolgende „Sense of Purpose“ ist eigenständig genug. Irgend ein nettes Label möge dieses Album bitte wiederveröffentlichen…

Echo & The Bunnymen

Heaven Up Here

(Korova, 1981)

Natürlich spielte die gesellschaftliche und politische Situation in dieser Zeit im UK eine Rolle bei der Entstehung all dieser Alben: Man rufe sich in Erinnerung – Die „Eiserne Lady“ hatte den Sozialstaat zerschlagen, die Arbeitslosigkeit war auf einem Höchststand, während die Reichen immer reicher wurden – Margaret Thatcher erfüllte alle Befürchtungen, die man gehabt hatte und die – meist natürlich „linke“ – Punk bzw. New Wave-Szene im UK musste Bilder malen, die immer düsterer wurden. Gerade Echo and the Bunnymen passten in diese Zeit, und sie haben in den Jahren 80-84 vier Alben gemacht, die ihre Zeit und ihre „Szene“ perfekt wiederspiegeln. Bei denen ging das so weit, dass sogar die Covermotive perfekt die Stimmung ihrer Alben abbildete. Das große Debüt Crocodiles aus 1980 mit grell ausgeleuchtetem Cover war entsprechend, obskur, bizarr, roh, seltsam. Heaven Up Here wurde ihr einsamstes, kühlstes und dunkelstes Album. Wobei Echo and the Bunnymen schon allein durch Ian McCulloch’s theatralischen Gesang nie die tiefe Depression von Joy Division oder die kalte Wut der Comsat Angels erzeugen konnten/wollten. Und auch diese Band hatte nicht nur durch den Sänger einen eigenen Sound. Peter De Freitas‘ marschierende Drums und vor allem Will Sergeant’s großartige Gitarren-Kaskaden hoben diese Band von allen anderen ab. Man wirft diesem Album eine gewisse Gleichförmigkeit vor – und ja – hier malten sie nur in den wenigen Farben des Cover-Shoots. Aber das muss so sein und gibt Heaven Up Here eine angenehme Ruhe. Tatsache ist – es gibt KEINEN schwachen Song. „A Promise“ mag ein bisschen Hit-Potential haben, aber das sehr „schöne“ „Turquoise Days“ oder der Titeltrack geben Variationen der gleichen Verzweiflung, Wut und Hoffnung wieder:“Oh, where are you now? I’m over here/ We’ve got those empty pockets and we can’t afford the beer/ We’re smoking holes and we’ve got only dreams/ And we’re so damn drunk, we can’t see the stair“

The Teardrop Explodes

Wilder

(Mercury, 1981)

Auch The Teardrop Explodes gehören der wunderbaren Generation der End-Siebziger New Wave Bands an. Auch sie hatten 1980 mit Kilimanjaro ein tolles Debüt abgeliefert, jetzt mussten sie beweisen, dass sie zu mehr imstande waren. Aber auch sie hatten den Vorteil all dieser ersten Bands einer Stilrichtung: Ihr Sound war (immer noch) neu, man konnte sie nicht mit anderen Bands vergleichen. Zwar schöpfte die Band um den charismatischen Syd Barrett-Fan Julian Cope aus der Bibliothek des (britischen) Psychedelic Rock, aber da war bei weitem genug Punk, genug Eigensinn, genug Stilwille und Pop-Affinität, um auch Wilder zu einem großen New Wave Album zu machen. Nach dem Erfolg war Cope’s Leben durcheinander geraten, seine Ehe ging den Bach ‚runter, die US-Tour war ein einziger Drogenrausch, er hielt sich für den Größten (was die Band-Kollegen nicht so sahen), also drehte sich das Besetzungs-Karussell. Die Singles des vorherigen Albums waren hoch in den Charts und Nachfolger mussten her. Cope schrieb also alle Songs und bestimmte den Synthesizer zum Haupt-Instrument (nicht untypisch für diese Zeit – siehe mein Artikel Joy Division bis John Foxx – Factory …der kalte Klang der Synthesizer…). Und der Mann hatte immer noch mindestens ein Bein im Psychedelic Pop, er hatte tolle Song-Ideen, nur die Klarheit ging etwas verloren: „Colours Fly Away“ ist schöner Sunshine Pop, „Passionate Friend“ ist ein perfekter Psychedelic Pop Song mit etwas ZU modischen Synth-Bläsern. Bei „The Culture Bunker“ werden Teardrop Explodes zur Funk Maschine – aber besonders gelungen sind ruhigere Tracks wie „Tiny Children oder „The Great Dominions“. Da sind die 80er Sounds einfach nur Beiwerk zu Songs, die sich nach Scott Walker oder einem sanften John Cale anhören. Dass Julian Cope nach einem nicht fertiggestellten dritten Album Solo ging, war abzusehen. Wilder ist schön.

Killing Joke

What’s THIS For…!

(E’G, 1981)

Und hier die nächste Band, die auch 1980 ein wegweisendes Debüt veröffentlicht hatte. Auch Killing Joke waren mit ihrem gleichnamigen Album sofort eine Band, die man wiedererkennen konnte. Und auch von ihnen wurde erwartet, dass sie die muskulöse Wucht ihres ersten Album wiederholen würden, ohne sich selber zu kopieren. Also wurde an ein paar Schrauben gedreht: What’s THIS for… hat zwar auch parolenhafte Songs und Metal-Gitarren, aber nun wurden die Drums noch ein bisschen weiter nach vorne geholt. Killing Joke klangen schon ’80 nach Industrie, Jaz Coleman schien immer wütend und ein bisschen psychotisch, aber auf ihrem zweiten Album haben Bass und Drums mehr Macht, als die Songs selber. What’s THIS for… ist bei der gleichen Anzahl von Songs wie Killing Joke sieben Minuten länger. Die hypnotische Wirkung von Stammestrommeln war der Band wohl bewusst, und sie wollten dieses Wissen nutzen. Dadurch wurde ein Song wie „Madness“ acht Minuten lang, was vielleicht etwas zu viel ist. Ein bisschen schade, denn dieser Track hat eine der besten Basslines, die je vom Bass-Master Youth kam. Ein Faktor mag sein, dass sie vor ’80 Zeit hatten, sich auch auf’s Songwriting zu konzentrieren, und dadurch Hymnen wie „Requiem“ und „The Wait“ zustande kamen. Nun lag die Konzentration aus verständlichen Gründen anderswo. Und dennoch – bei Kampfsongs wie „Follow the Leaders“ wehen die Fahnen der Revolution. Der Sound von Killing Joke mag hier auf die Spitze getrieben sein – aber diese Band hat damit „Industrial“ erfunden. Ein Album von beeindruckender Kraft – selbst wenn der Wahnsinn da mitspielt.

Gang Of Four

Solid Gold

(EMI, 1981)

Und natürlich gilt dasselbe wie für Killing Joke auch für Gang of Four: Das ’79er Debüt Entertainment! musste egalisiert werden. Was genauso unmöglich war, wie der Versuch Killing Joke 2.0 zu machen. Es war Zeit vergangen, die Musiker von Go4 hatten Erfahrung gesammelt, der Furor des Anfangs war nicht mehr zurückzuholen und neue Songs mussten erst einmal geschrieben werden – in einer Zeit, in der dem Aufruhr gegen das Thatcher-Regime einer gewissen Desillusionierung Platz machte, weil besagte Eiserne Lady sich trotz Krise an der Macht hielt. So wurde auf Solid Gold an die Stelle wütender Kritik bitterer Zynismus gestellt. Tracks wie der Opener „Paralysed“ oder „If I Could Keep it For Myself“ haben natürlich Energie satt, aber die Band schien ihre Wut zu kanalisieren, plante ihren Sound nun durch. Immer noch marschieren Drums und Bass, immer noch splittern die Gitarren und immer noch ruft Sänger Jon King linke Parolen aus. Aber der Funk der Rhythmus-Sektion übernimmt mitunter das Kommando, Solid Gold ist tatsächlich tanzbar – und soll das auch sein. Jetzt rufen Go4 nicht zur Revolte auf, sondern zum Tanz auf den rauchenden Überresten der niedergeschlagenen Revolution. Das wurde vielleicht als eine Art Aufgabe von Idealen angesehen und hat dem Ruf des Albums geschadet. Dabei gibt es hier etliche sehr kraftvolle Songs in einem immer noch unnachahmlichen Sound. Das komplex stolpernde „If I Could Keep It For Myself“ etwa ist so einzigartig wie stylish. Mit „A Hole in the Wallet“ und „He’d Send In the Army“ geben sie Solid Gold einen Abschluss, den wenige andere Bands so kraftvoll hinbekommen haben. Welchen Einfluss Go4 auch in kommenden Dekaden haben würden… man höre nur R.E.M., die Red Hot Chili Peppers, Big Black, etc…

Medium Medium

The Glitterhouse

(Cherry Red, 1981)

… nun – wem Gang of Four und deren Punk-Funk gefällt, der sollte sich die Nottingham-Band Medium Medium und ihr einziges Album The Glitterhouse anhören. Die Vier um den Saxophonisten und Sänger John Rees Lewis hatten deren Sound gewiss nicht kopiert. Die Band hatte mit Rhythm & Blues angefangen, sich aber bald mit Slap-Bass zum kraftvollen Post-Punk umorientiert. Sie waren nicht explizit politisch wie Go4, dafür von Anfang an tanzbar und zugleich durch das Saxophon und den manischen Gesang von Lewis in ihrer eigenen Kategorie unterwegs. Songs wie „Further Than Funk Dream“ bekamen einen frei quakenden Saxophon-Part, Lewis schimpfte und die Rhythm-Section klang nach New Wave und dreckigem Funk. Wahrscheinlich war die Welt noch nicht bereit für Dance-Punk mit diversen Sound-Spielereien. Der entsprechende Trend in den 00ern spülte Medium Medium, die sich ’83 mangels Erfolg auflösten, noch einmal an die Oberfläche. Sie hatten mit dem Opener „Hungry Than Angry“ einen Indie Hit gehabt, der mit seiner Saxophon-Einleitung sofort aus dem Rahmen fiel. The Glitterhouse versammelte wohl zuviele Gimmicks und Tricks in zu wenigen sofort einprägsamen Songs. Dabei ist das zentrale, über 8-minütige „Guru Maharaj Ji“ mit Dub-Elementen und kraftvollen fast-Reggae Rhythmen eigentlich wirklich toll. Und das kann man für das komplette Album sagen: Es ist „fast“ großartig. Man muss sich reinhören, dann erinnert man die Passagen, dann hakt diese Musik. Aber ’81 war das einfach zuviel an fremdartigen Elementen – und das obwohl es eigentlich ein großes Publikum für Abseitiges gab. Aber man mag mal darauf achten – die New Wave/Post-Punk Acts, die in Erinnerung blieben, haben den „Song“ bei allen Soundspielereien im Mittelpunkt ihrer Musik. Das war auf The Glitterhouse anders. Wer sich auf das Album einlässt, wird es womöglich lieben lernen.

Public Image Ltd.

The Flowers of Romance

(Virgin, 1981)

…wenn es doch eine Gallionsfigur des Punk gegeben haben sollte, dann war das sicher John Lydon… der sich über diese Bezeichnung amüsieren mag/sie hassen dürfte/dafür Geld verlangen könnte. Aber spätesten mit dem zweiten Album von Public Image Ltd., mit der legendären Metal Box ,hatte er 1979 der gerade entstehenden neuen Welle eine Schaumkrone aufgesetzt. …mit einem Album, das recht eigentlich nicht einmal in das Koordinatensystem der New Wave passt. P.I.L. klangen nicht wie Joy Division oder The Cure oder Echo… P.I.L. klangen nach Stammesgesängen und nach den Krautrockern Can, nach meckernder Ziege und Dub. Dann kam das Live-Album und nun mit The Flowers of Romance Studioalbum No.3. Bassist Jah Wobble war leider weg, John Lydon ging mit seinem Gitarristen Keith Levene ins Studio und die beiden hämmerten auf allem herum, was sie fanden. Dazu gab es Tape-Manipulationen, rückwärts aufgenommene Gitarrenspuren, ein paar Synth-Drones und Lydon’s typisches unmelodisches Geschrei. Dass The Flowers of Romance von Plattenfirmenleuten als „one of the most uncommercial records ever made“ bezeichnet wurde, dürfte die beiden Köpfe von P.I.L. erfreut haben. Bei den vorherigen Alben waren sie immer wieder zu Änderungen gezwungen worden. Hier gab es keine Kompromisse mehr, und entsprechend ist das Album ein schwerer Brocken, ein aggressiver Weg aus der Popmusik in die komplette musikalische Freiheit. Dass insbesondere Lydon -vermutlich bewusst – zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit pendelte, und man nicht weiss, was er ernst meinte und was zynische Pose war, kann dem Hörer ja egal sein. Denn HEUTE ist ein Track wie „Banging the Door“ (mit von Levene gespieltem Bass) ziemlich toller Drone-Rock, eigentlich sogar Post Rock. Phil Collins (ja, DER!) war übrigens vom Drumsound auf Flowers of Romance so begeistert, dass er sich den Sound Engineer für sein erstes Album holte. (Man höre hier nochmal Gensis „Mama“…) Und? Ist das Post Punk…? Was ist denn Post Punk?

The Fall

Slates EP

(Rough Trade, 1981)

Von August ’78 bis November ’80 haben The Fall drei Studio LP’s, eine EP, eine Live LP und etliche Singles veröffentlicht. Und allesamt sind sie essential listening. Sie gehören zu einem der beeindruckendsten und eigenständigsten „Werke“ des Post-Punk. Keiner klang wie The Fall bzw. Mark E. Smith + wenauchimmer er dazu holte. Und 1981? Gab es nur diese 10“ EP und eine Compilation. Warum? Das würde ein Rätsel bleiben. Da waren sicher Tour-Verpflichtungen (die haben The Fall aber vorher nicht gehindert, ins Studio zu gehen). Smith hatte ein paar Leute um sich versammelt, die als die beste The Fall-Inkarnation gelten: Die Gitarristen Marc Riley and Craig Scanlan, der tolle Bassist Steve Hanley und sein Bruder Paul Hanley an den Drums waren bei Slates wieder dabei, nachdem sie ’80 schon Grotesque (After the Gramme) eingespielt hatten. Vielleicht hat die bequeme Situation mit einer guten Band den Misanthropen ja genervt. Denn dass ihm Nichts mehr einfiel, kann nicht sein. Aber warum auch immer – Slates gilt vielen Fans als definitives statement von The Fall. Alles, was diese Band ausmachte und alles, was Mark E. Smith zum arrogantesten, scharfzüngigsten Schreihals seiner Generation machte, war hier in einer Essenz aus sechs Tracks versammelt. Der Lärm, der Krautrock Groove, das Schrei-Singen und Schimpfen, sowie alle Arten von Fall-Songs. Und mit „Leave the Capitol ein Ausblick auf den The Fall-Pop von This Nations Saving Grace. Ja – auf Musik, die tatsächlich schnöden Pop in Smith’s Universum holte. Dafür sind „Prole Art Threat“ und das über sechs-minütige „Slates, Slags, etc.“ Punk im Stil von The Fall – kantig und anders als man es sonstwo hören konnte. Und bei „An Older Lover etc.“ darf man sich so unwohl fühlen, wie das nur bei The Fall durfte. Slates ist also nicht „nur“ eine 10“ EP. Und die Single „Lie Dream of a Casino Soul/Fantastic Life is“ aus dem selben Jahr ist ein weiterer Grund, eine Singles-Compilation zu suchen…

The Fall

77 – Early Years – 79

(Step Forward, Rel. 1981)

…wobei natürlich auf der ’81er Zusammenstellung 77-Early Yeras-79 diese Single nicht dabei ist. Aber eben (fast) alles, was der Angefixte aus den ersten Tagen der Band noch hören will. Tatsächlich habe The Fall in so kurzer Zeit so viele gute Songs, die nicht auf den LP’s zu finden waren veröffentlicht, dass auch diese LP so essenziell ist, wie die regulären Alben dieser Jahre. (…die sind allesamt in meinen Hauptartikeln beschrieben – also…). Nur wer die ersten Alben als CD-Versionen mit Extra-Tracks besitzt, braucht die Compilation nicht wirklich. Hat dann aber auch nicht dieses schöne, typisch krude Cover-Design. Der Opener „Repetition“ darf dann als Schlüssel-Song von Mark E. Smith gehört werden: Er beschrieb auf dem letzten Track der ersten EP Bingo Master’s Break-Out! simpel und effektiv, was er unter Musik verstand. Man war also gewarnt. Dass er mitunter die besten Songs für Singles aufgehoben hat, entspricht bitischer Pop-Tradition. Da ist das tolle „Various Times“ von der zweiten Single – und schon ’78 dürfte jedem klar geworden sein, dass in dieser Zeit eine komplett eigenartige, eigenständige Art des… Punk mit vielen ???? entstand. 77-Early Yeras-79 ist nicht Mehr und nicht Weniger, als ein weiterer erfreulicher Hinweis auf die Einmaligkeit von The Fall. Und dass dieses Album noch nicht wiederveröffentlicht wurde – mit seinem wunderbaren Cover und allem – ist wieder eines dieser Ärgenisse, die sich um die großartigen Non-Album Releases von The Fall spinnt. Es mag ja unübersichtlich sein. Aber ein bisschen Nachdenken, und man kann den Fan erfreuen und was für die kostbaren Bestandteile der Sub-Kultur tun.

Bauhaus

Mask

(Beggars Banquet, 1981)

Im Trio der Gothic Pioniere, die aus dem (Post)-Punk entstanden, waren Bauhaus wohl diejenigen, die dessen Ästhetik als erste definiert haben. Ihre formidable ’79er Single „Bela Lugosi’s Dead“ gilt ja sozusagen als Fundament des Gothic Rock. Das Debütalbum In the Flat Field war toll, hatte aber neben den Perlen auch ein paar gleichförmige Songs. Das zweite Album Mask ist Bauhaus‘ bestes komplettes Album (…und mein Favorit…). Die Mittel waren bekannt, ließen bei aller Variationsbreite einen typischen Klang entstehen, der auch noch von Peter Murphy’s Gesang zusammengehalten wurde. Eigentlich war ihr Sound aus vielen Elementen aufgebaut: Da war dekadenter Glam-Rock, da war weisser Dub und Funk, und vor allem war da die bewusste Reduktion des Post-Punk, die zusammen mit morbiden Lyrics und Moll-Tönung das entstehen ließ, was man Gothic nennt. Auf Mask fällt besonders das Rhythmus-Gespann der Brüder David J and Kevin Haskins auf. Die beiden sind flexibel, machen keine Spielereien und halten die Songs zusammen. Gitarrist Daniel Ash verkörpert den typischen New Wave Gitarristen mit abgehackten Sounds und schwirrenden Saiten. Die Band probierte jetzt auch Keyboards aus – aber auch die dienten eher dazu, Atmosphäre zu erschaffen. Und dennoch – sie haben für Mask ein paar ihrer besten Songs gemacht: „The Passin of Lovers“ ist tatsächlich ein Ohrwurm, auch wenn man solch sinistre Musik nicht als „Pop“ hören will. Und auch „Kick in the Eye“ hat Pop-Appeal… Vielleicht wollte Peter Murphy, den der Begriff „Gothic“ ernsthaft anpisste, sich damit aus der ungeliebten Ecke herausmanövrieren. Welchen Grund er auch immer gehabt haben mag – das Album ist das nächste, das mit Eigenständigkeit und perfekt zusammengemischter Band-Chemie zeigt, wie facettenreich die „Neue Welle“ jener Zeit war. Die Ästhetik des Post-Punk mag zwischenzeitlich in manchen Bereichen unmodern geklungen haben. Aber das Prinzip der Reduktion und die Idee, kluge Konzepte über Virtuosität zu stellen, führt letztlich immer zu zeitloser Musik. Mask könnte auch in den 2020ern entstanden sein.

Psychedelic Furs

Talk Talk Talk

(Columbia, 1981)

…eine weitere Facette des New Wave. Auch die Psychedelic Furs hatten ’80 mit ihrem Debüt aus Begeisterung über all die Möglichkeiten nach der Explosion von Punk ihren eigenen, wild zusammengewürfelten Stil erschaffen. Die Pistols, Bowie, Roxy Music, aber auch die Platten der Eltern von Dylan und Woody Guthrie… dazu eine unbändige Kraft und mit Richard Butler einen Sänger, dessen raues Organ man immer wiederkennen konnte. Das erste Album war manchmal noch sehr chaotisch – was durchaus sympathisch war. Aber Produzent Steve Lillywhite überredete die Band jetzt zu etwas mehr Disziplin. Nicht alles wurde mehr in einem Take aufgenommen. Aber immer noch kamen Elemente zusammen, die eigentlich nicht ganz zusammenpassten: Das trötende Saxophon, die marschierende Rhythm Section, wenig virtuose Gitarren – als wolle Steve Jones Joy Division spielen – aber eben auch sehr catchy Songs. Das war das eigenständigste Element im Sound von Talk Talk Talk: Durch das Songwriting ist es eigentlich ein straightes „Rock“ Album – es gibt Love Songs und springsteen-hafte Romantik und inzwischen auch ein paar sanfte Roxy Music Passagen und da ist Butler’s Rock-Stimme. Aber da ist auch der Zynismus und die Repetition des New Wave. Mit „Pretty in Pink“ gab es einen Song, der bald tatsächlich zum gleichnamigen ikonischen Film inspirierte – was Glaubwürdigkeitsapostel der Band tatsächlich vorwerfen würden. Der Track ist in der Tat sehr catchy… vielleicht zu wenig der schlechten Laune vieler New Wave Acts entsprechend. Aber es gibt auf Talk Talk Talk auch Songs wie „Dumb Waitress“ oder „Into You Like a Train“ (…dieser Titel allein…), die man einfach nicht schlecht finden kann und die eindeutig auch im Punk baden. DAS war ja so gesehen auch das schöne an dieser neuen Welle – es GAB keine Dogmen. Die würden erst in den kommenden Monaten verfasst werden. Noch war alles erlaubt, weil man sich als junge New Wave-Band sowieso immer noch im Bereich der Unkommerzialität bewegte. Dass die Psychedelc Furs – oder irgendeine der hier beschriebenen Bands – nach Erfolg via Anbiederung ans Publikum schielten, konnte man ausschließen. Talk Talk Talk hat die wunderbare Eigenschaft aller hier genannten Alben: Es klingt nach Begeisterung, nach Aufbruch, ist tatsächlich unschuldig in seiner Wucht.

Modern English

Mesh & Lace

(4AD, 1981)

….Modern English wiederum sind eine dieser Bands, die zwar auch nach den 00ern noch existiert, die aber trotzdem vergessen wurde. Dabei haben sie mit diesem Debüt und dem Nachfolger After the Snow zwei Alben gemacht, die in ihrem Einfallsreichtum und ihrer Stilsicherheit keinen Vergleich scheuen müssen. Man sagt (nicht nur) ihnen nach, ein bisschen wie Joy Division zu klingen. Oder Besser – sie klingen so sehr nach Joy Division, wie 50% ihrer Zeitgenossen. Man kann sich auch an Wire erinnert fühlen, an Bauhaus, die Bands der New Wave hatten eine bestimmte Ästhetik, und je obskurer die Band, desto eher denkt man an Kopie – sprich – Bekannte Bands werden nicht verglichen, unbekannte schon. Mesh & Lace ist eine Sammlung von psychologischen Studien, die zwischen furiosen Ausbrüchen und fast statischen Sound-Passagen schwankt. Da mag der Opener „16 Days“ als perfektes Beispiel dienen mit seinem finsteren Ambient-Opening, dem rasanten Hauptteil und den noisigen Sirenen am Ende. Bei „Just a Thought“ mag man sich an Bauhaus erinnern, „Move in Light“ ist traurig und melodisch und dann kommen mit „Grief“ und „The Token Man“ zwei Meisterstücke des New Wave: Ersterer eine klaustrophobische Klage, die den Noise von This Heat kennt, letzterer ein Lehrstück in der Meisterschaft der Dynamik. Mit kühler Einleitung, die sich in einen Post-Punk Tanz-Track wandelt, in eine epische Melodie gleitet um dann wieder zu Eis zu erstarren. Dieses „Erstarren“, diese Spannung, die sich nie wirklich löst, macht Mesh & Lace einerseits so spannend, mag aber auch den Mangel an Erfolg erkären. Auf diesem und dem folgenden Album blieben Modern English immer spannend, lösten diese Spannung aber nie in Katharsis auf. Das mag man eine Qualität nennen, aber irgendwie blieben sie in der zweiten Reihe. Dann kam der Hit auf dem zweiten Album, der sie aber auf einen Song festnagelte und nach einem weiteren ganz netten Album lief die Karriere bis heute nur noch im Sand der Banalität weiter.

Modern Eon

Fiction Tales

(DinDisc, 1981)

Wo man bei unbekannteren New Wave-Bands wie The Sound, Modern English oder Medium Medium zumindest noch eine gewisse Übersättigung als Entschuldigung für deren mangelnden Erfolg nennen kann, da wird es bei Modern Eon tatsächlich ein bisschen unerklärlich. Ja, bei „Second Still“, dem Opener ihres einzigen Albums Fiction Tales wird man zunächst sofort an Joy Division erinnert. Aber sobald Sänger Alix Plain seine helle Stimme erhebt, wenn die Gitarren klingeln und der Bass dröhnt, dann wird es schwierig mit den Vergleichen. Modern Eon hatten seltsame Rhythmen, ungewohnte Synth-Sounds, bedrohliche Saxophon-Schübe und paranoide Texte (…ok, Letzteres hatten auch andere New Wave-Bands…). Zugleich geben sie der Musik auf Fiction Tales eine traumgleiche Atmosphäre, klingen nie so passiv-aggressiv wie manche Kollegen. Einfacher gesagt – Modern Eon konnte man den Vorwurf des (unfreiwilligen) Plagiats nicht machen. Ihr New Wave war äußerst atmosphärisch, sie hatten Songs und Stil – sie hätten bekannter werden müssen. Dass sie so „kühl“ klangen, wie viele Bands ihrer Generation, kann nicht der Grund für den ausgebliebenen Erfolg gewesen sein. Wahrscheinlich war damals einfach Pech im Spiel. Ein instabiles Lien-Up und zuwenig Airplay… das Übliche, wenn gute Band untergehen. Dabei ist en Song wie „The Grass Still Grows mit seiner romatischen Melodie und dem seltsamen Geblubber des Synthesizers spannend, hat auch noch ein tragisches Saxophon im Mittelteil und lässt sich auch nicht vergleichen mit… wemauchimmer. Ganz einfach – die Dichte an guten Songs ist groß, „High Noon“, „Euthenics“, „Mechanic“… viele Bands wären froh über einen dieser Songs gewesen, jeder Track hatte einen neuen, eigenen Twist, die Stimme von Alix Plain war toll, Fiction Tales sollte wiederentdeckt werden. Auch wenn Modern Eon nur dieses eine Album schafften und nach einer Tour ohne Drummer (der hatte sich verletzt) bei den Demo-Aufnahmen zum Nachfolger auseinanderbrachen.

Television Personalities

…And Don’t The Kids Just Love It

(Rough Trade, 1981)

New Wave war die sofortige Reaktion auf Punk, war „Post“-Punk im Sinne des Wortes. Aber auf Post Punk mit seinen oft düsteren Inhalten und atmosphärischen Sounds gab es auch wieder schnell eine Reaktion: Twee Pop würde man die Verniedlichung des Post-Punk nennen. Und Television Personalities Debüt …And Don’t the Kids Just Love It ist das definitive Statement, (einer) der Grundpfeiler der Fortsetzung des Post Punk. Und wie das mit solchen Alben ist – es wurde damals kaum wahrgenommen, vielleicht auch nicht ernst genommen und bekam danach auch nur einen Kult-Status – hatte aber enormen Einfluss auf Dutzende von Bands. Der Songwriter Dan Treacy war der Kopf dieser Band, und auch er hatte ’77 ein Konzert der Sex Pistols besucht, war dann aber auch bei Jonathan Richman gewesen… und – lustigerweise – man kann die Musik seiner Band als exakte Schnittmengen aus Pistols und Richman erklären. Die Songs sind schnell, scheinbar einfach, ohne Virtuosität, wie man es den Hits der Pistols unterstellte, zugleich sind sie so sparsam, kindlich und ein bisschen absurd in Melodie und Text, wie man das sonst nur vom Amerikaner J. Richman kannte. Aber Treacy ist Brite, und das kann man nicht nur am Album-Cover erkennen: Da sind die Model-Ikone Twiggy und der ur-britische Hauptdarsteller der Comedy-Agenten Serie Avengers (…mit Schirm Charme und Melone…) abgebildet. Treacy singt auch noch mit Cockney-Akzent, und er hat zum Beispiel einen Song über den britischen Quanten-Physiker Geoffrey Ingram geschrieben, oder das tolle, ein bisschen unheimliche „I Know Where Syd Barrett Lives“. Ein Track, der nur auf einer geschrubbten, kaum verzerrten Gitarrenmelodie basiert. Bass und Drums werden recht undramatisch bedient, die Gitarren dengeln manchmal, wie man es demnächst von Bands wie den Smiths hören wird. Im Grunde ist ..And Don’t the Kids Just Love It ein Album voller äußerst sparsam produzierter Popmusik, die (auch wieder) nur nach Punk entstehen konnte. Dass John Peel die Band nach ihrer ersten Singel liebte, dass diese „Part-Time Punks“ hieß, dass die Television Personalities sich wirklich nicht wie Joy Division anhörten, soll nicht bedeuten, dass sie keinen Post-Punk spielten. Sie waren nur von Anfang an in einer eigenen Kategorie unterwegs, die es ohne Punk nicht gegeben hätte. ..And Don’t the Kid Just Love It ist ein sehr schönes Album mit einem Einfluss, der weit reichen würde. Man muss es nur mal mit den Alben der Smiths oder vom Teenage Fanclub vergleichen. Es ist ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung all dieser New Wave-Bands, ohne die die Geschichte der populären Musik in den kommenden Dekaden völlig anders ausgesehen hätte.