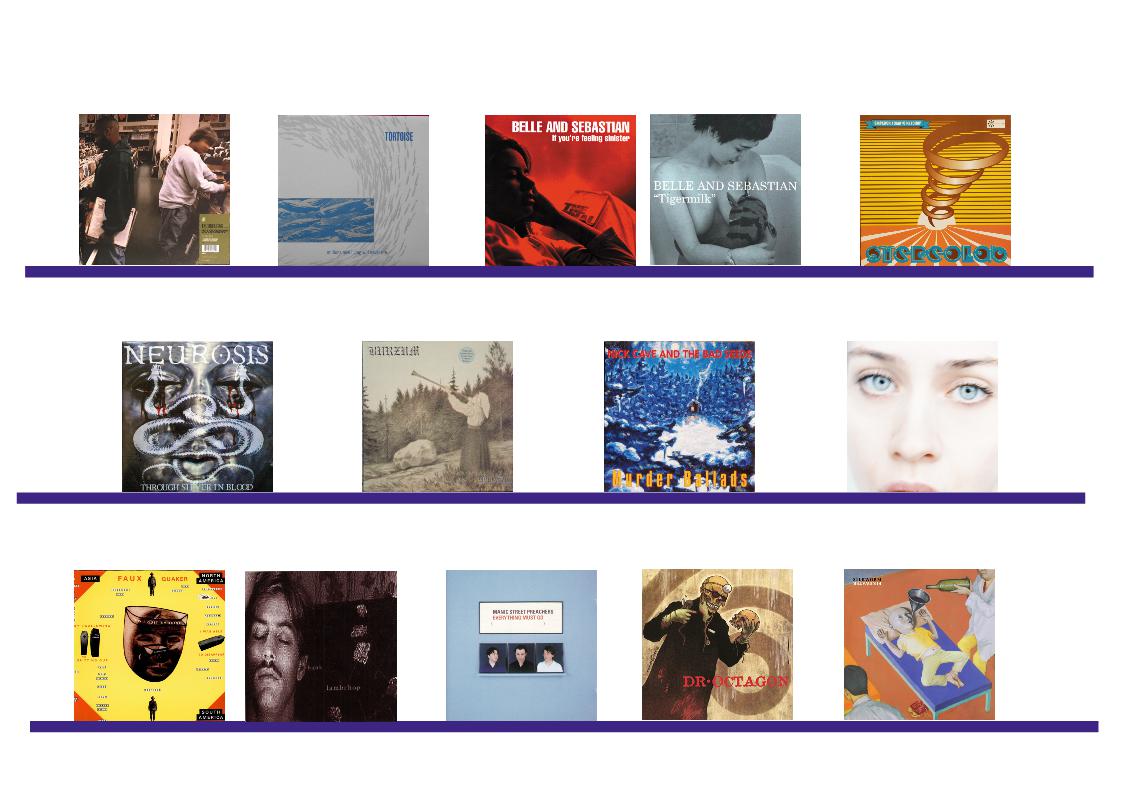

Im Nahen Osten versuchen diverse Parteien einen Frieden herbeizuführen – vergeblich, wie sich zeigen wird. In Belgien fliegt der Kinderhändler und „Pädophilen – Sexdienstleister“ Marc Dutroux auf, dessen Verstrickungen mit hohen Kreisen der Gesellschaft bis heute nicht geklärt ist. BSE (beim Vieh) und die Creutzfeld-Jakob Erkrankung (beim Menschen) werden in Zusammenhang gebracht und Rindfleisch ist eine Zeit lang äußerst unbeliebt und das erste geklonte Schaf kommt zur Welt. Es ist das Todesjahr des Erfinders des Bluegrass, Bill Monroe und der Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald, der Rapper Tupac Shakur wird erschossen und nach seinem Tod etliche Alben herausbringen, die ihn berühmter machen, als er zu Lebzeiten war. Oasis und BritPop sind in den Medien ganz vorne, musikalisch aber im Sinkflug. 1996 bietet – unweigerlich, weil ja so viel Musik veröffentlicht wird – in allen Bereichen irgendein Beispiel an toller Musik: Ob es im oben genannten BrtitPop die Bluetones sind, ob elektronische Musik via Aphex Twin oder Underworld, TripHop, HipHop, (Independent/Alternative) Rockmusik von etablierten Kräften wie R.E.M. und Nick Cave (dessen Murder Ballads !) bis zu den Twee Poppern Belle and Sebastian, die eine der neuen Bands der Stunde sind. Ob Post Rock (Tortoise mit dem „Post-Rock-Referenzalbum“, Gastr Del Sol etc…) oder verlangsamter Indie-Rock a la Low, Smog, Palace Brothers u. dgl., oder Black und Death Metal (Burzum, Edge of Sanity), ob Techno (Orbital) oder Americana (Gillian Welch, Wilco…) oder Singer/Songwriter wie Fiona Apple . Alles sehr gute Musik, alles hörenswert – aber wenn man ehrlich ist – Nichts ist so richtig revolutionär. Ein Umstand, der die Musik nicht schlechter macht. Und immerhin gibt es ja Endtroducing….. und natürlich einiges, was ich hier nicht berücksichtigte, wie das Debüt der Spice Girls, oder die Tatsache, dass sich Take That auflösen. Grunge stirbt im Supermarkt via Bush, ich mag immer noch keinen R&B in der Art von Toni Braxton, deren Single „Unbreak My Heart“ aber nicht völlig unmöglich ist, und immerhin gibt es ja Aaliyah – die MUSS man ja gut finden.

DJ Shadow

Endtroducing

(Mo Wax, 1996)

Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob der Term Hip Hop, der im Zusammenhang mit Endtroducing benutzt wird, überhaupt richtig ist. Es ist eigentlich ein Album außerhalb aller Genre-Grenzen, eines, das natürlich Sampling benutzt – ja, komplett aus Samples besteht – und eines, das auch zum Teil der Ästhetik dieses Genres benutzt, aber es könnte auch Trip Hop sein, was hier veranstaltet wird – oder eben einfach Musik, gemacht aus anderer Musik. Das nennt man Plunderphonics – ein Begriff, kreiert vom Experimetal-Musiker John Oswald – der sich aber da eher kein so schönes, düster-harmonisches Album vorgestellt haben wird, wie es Endtroducing ist. DJ Shadow ist Josh Davis, ein Produzent und HipHop DJ aus Kalifornien, und er gab immerhin mit seinem Debüt dem Genre dringend benötigte neue Impulse. Dass er sich damit auf einen Gipfel manövrierte, den er nicht mehr übersteigen konnte, dass das Album schon wegen seiner Perfektion ein Alleinstellungsmerkmal hat, ist für ihn tragisch, für den Hörer aber doch recht angenehm. Er benutzte angeblich 500 verschieden Samples um Musik zu erschaffen, die tatsächlich wiedererkennbar ist, die über das gesamte Album einen eigenen Sound und eine kohärente Stilistik und Atmosphäre schafft. Davis spielt kein einziges Instrument selber und macht doch seine eigene Musik, Musik, die kein anderer zuvor gemacht hatte. Das Cover zeigt es: Dazu hatte er die entlegensten Second Hand Record Stores durchwühlt, hatte Samples aus Horror Movies mit Jazz, ProgRock, Funk und Wasweissich vermischt und vom düster/surrealen „Building Steam with a Grain of Salt“ oder „Midnight in a Perfect World“ über das jazzy „What Does your Soul Look Like?“ bis zum energetischen „Napalm Brain/Scatterbrain“ ein eklektisches, innovatives und zugleich stilvolles Meisterwerk geschaffen. Alle, die danach kamen, konnten nur noch nachahmen.

Tortoise

Millions Now Living Will Never Die

(Thrill Jockey, 1996)

Puristen schwören auf das gleichnamige Debüt der Post-Rock Erfinder aus Chicago, aber ich denke Millions Now Living Will Never Die ist Tortoise’s bestes Album – und es ist das Album, welches das Fundament für den Begriff Post Rock bildet. Tortoise waren eine Art Sammelbecken für Musiker aus dem Post-Punk Bereich, und sie alle hatten sich schon zuvor in Bands wie Slint oder Bastro von der „Rockmusik“ entfernt. Bei Tortoise vermischten sie nun alle möglichen Stile die nichts mit Rock’n’Roll oder Punk zu tun hatten, indem sie Dub, Jazz und Krautrock mit den Mitteln des Minimalismus und der elektronischen Musik collagenhaft zusammenstellten. Der Basists Doug McCombs und der Drummer John Herndon hatten Tortoise initiiert, hatten auf diesem zweiten Album mit Dan Bitney, David Pajo und dem John McEntire außerordentlich versierte Multi-Instrumentalisten dabei, die von Jazz bis Hardcore alles spielen konnten – und die abenteuerlustig genug für neue Musik waren. Wie schon gesagt: Die Idee „Post Rock“ – das heißt moderne Musik ohne „Rockismen“ zu spielen – war nicht neu. Nicht erst das Debüt von Tortoise, sondern zuvor schon Bands wie Talk Talk oder Bark Psychosis in Großbritannien oder Gastr Del Sol, Cul De Sac und Slint in den USA hatten Rock ohne Rockismen gespielt. Der Begriff für diese Musik wurde erstmals 1994 vom Mojo-Schreiber Simon Reynolds verwendet, aber Tortoise setzten den Standard mit Millions Now Living Will Never Die für die kommenden Jahre. Höhepunkt des Albums ist zweifellos das 22 minütige „Djed“, bei dem sie von Tape Music über Dub und Krautrock bis zu Indie-Rock alles einfließen lassen und nie den Faden verlieren. Dagegen müssen die Stücke auf der zweiten Seite der LP fast abfallen. Dennoch: „Glass Museum“ und „The Taut and Tame“ sind durchkonstruierte, seltsam schöne Stücke, die weder Jazz noch Indie sind. Einziger Vorwurf, den man Tortoise machen kann: Sie klingen ein bisschen akademisch – und wer das nicht mag ist hier falsch. Doug McCombs in einem Interview: “It was pretty ambitious and we did a good job of it but it was never really completely finished, we didn’t have the resources. There was a sense of ‘this is what we have and this is going to have to do.’ There are some successful experiments on it, and some loose ends.”

Belle & Sebastian

Tigermilk

(Electric Honey, 1996)

Die Entstehung des ersten Albums von Belle and Sebastian ist schon eine Story für sich. Der Songwriter Stuart Murdoch hatte im Stow College in Glasgow an einem Kurs für Musikproduktion teilgenommen. Als Abschlussarbeit wurde nicht nur – wie sonst üblich – ein Song aufgenommen, sondern mit Hilfe von passenden Musikern aus dem College eine komplette LP produziert und in einer 1000er Auflage gepresst. Die Band, die LP und insbesondere der Song „The State I Am In“ wurden derweil durch Mundpropaganda so bekannt, dass das Album drei Jahre später, in Originalform wiederveröffentlicht wurde. Tatsächlich war die Musik der Band zu dieser Zeit wirklich einzigartig: Sie vereinten den Charme des Twee Pop mit dem Klang der C86 Bands und dem Chamber Pop eines Nick Drake und Scott Walker … kurz: Sie machten Musik, die nicht so recht in die Zeit von großmäuligem Brit Pop und Grunge zu passen schien. Aber schüchterne Studenten hat es offenbar auch 1996 gegeben, und der intelligente Sommer-Nachmittags-Picknick Sound, den Murdoch sich hatte einfallen lassen, wollte anscheinend von diesen und noch weiteren anderen Menschen gehört werden. Tigermilk hat neben dem oben genannten „The State I Am In“ noch andere Highllights, klingt neben dem im selben Jahr folgenden If You’re Feeling Sinister etwas leichter, luftiger und simpler – welches Album dir besser gefällt, ist wohl stimmungsabhängig. Es gibt jedenfalls wenige Bands, die so klingen wie diese. – Der Bandname übrigens ist dem Titel eines französischen Kinderbuches entliehen ……

Belle & Sebastian

If You’re Feeling Sinister

(Jeepster, Rel. 1996, Rec. 1994)

und wenn das Covermotiv von Tigermilk geschickt die Musik widerspiegelt, dann gelang das mit dem Cover des zweiten Albums ebenso gut. Das junge, Kafka lesende Mädchen, dürfte ziemlich genau dem Publikum entsprechen, das Belle and Sebastian hört: Jung, grüblerisch, ein bisschen verträumt, ein bisschen intellektuell, alle Klischees werden bedient …. und dann so stark überhöht, dass sie brechen. Die Corporate Identity, die Murdoch und seine Band schufen, passt perfekt zu ihrer Musik. Ihr zweites Album – eigentlich ihr erstes „ernsthaftes“ – ist ein Quantensprung – und auf seine Weise eines der definitiven Folk-Alben der 90er. Stuart Murdoch fielen wieder die schönsten Songs ein und er hatte die wunderbar verpeilten Stories dazu. Präzise Beobachtungen seiner (studentischen) Generationsgenossen bei Songs mit Titeln wie „Fox in the Snow“ oder „Judy and the Dream of Horses“, dazu intelligente und große Pop-Melodien wie etwa den Klassiker „Mayfly“ oder „Me and the Major“ – und zuletzt der Titeltrack, die Showcase aller Talente Murdoch’s: Eine unschlagbare Melodie und ein Text über die Suche junger Menschen nach spirituellem Rat – den sie auch in der Kirche nicht finden. Murdoch – selber bekennender Kirchgänger – kann offenbar aus eigener Erfahrung sprechen, wenn er singt:„If you’re feeling sinister go off and see a minister / chances are you’ll probably feel better if you stayed and played with yourself.“ Amen.

Stereolab

Emperor Tomato Ketchup

(Warner Bros., 1996)

Und nun eine Synthese aus Belle and Sebastian und Tortoise Anyone ? Nun, das mag eine etwas vereinfachte Beschreibung sein – man tut Stereolab Unrecht damit, ihre Musik so simpel zu kategorisieren, aber sie haben definitiv die Rhythmik einiger Tortoise – Stücke, die wiederum an Krautrock gemahnt, und sie haben zugleich durch die französische Sängerin Laetitia Sadier (incl. Akzent) einen gewissen intellektuellen Niedlichkeits-Faktor, bei dem ich mich immer frage, ob er nun Berechnung ist oder nicht. Wie auch immer… der Hinweis auf Tortoise ist auch deshalb berechtigt, weil hier Jim O’Rourke und vor Allem John McEntire, Mitglied von Tortoise produzierten – und die lieferten hier ihr Gesellenstück ab. Wenn man die doch recht obskuren Quellen der Inspiration Stereolab’s aufzählt, käme da doch etwas ebenso obskures heraus ? Mitnichten – ihre Musik – nun dank der gekonnten Produktion üppiger gebettet – klingt gewiss nicht mehr obskur. Nur noch eigenständig, ambitioniert und dabei erstaunlich „angenehm“. Elektronische Drones, 60er Keyboards, Streicher, Dub- und Hip Hop Spurenelemente, Kraut Rhythmik, dazu sich überlagernde Melodien, die dem Ganzen den allzu experimentellen Charakter rauben und sie so in Richtung Pop verschieben – All das macht die Musik auf Emperor Tomato Ketchup zum Grundrezept für die kommenden Jahre. Bei „Cybele’s Reverie“ und „The Noise of Carpet“ sind die Pop-Einflüsse so groß, dass man daraus Single + Video fabrizierte, solche Songs machen auch die repetitiveren oder gar experimentelleren Stücke des Albums bekömmlich, es gurgelt und groovt so allerliebst, und dabei – das ist das tolle an Stereolab vor und nach diesem Album – sind sie unverwechselbar geblieben. Und Gratulation wieder einmal für das gelungene Cover.

Neurosis

Through Silver In Blood

(Iron City, 1996)

Wie so oft hier gesagt: Man muss die hier beschriebenen Alben (auch) im Kontext ihrer Zeit sehen. 1996 ist die Zeit des „Nu Metal“, des neuen Dings, das sich vor Allem durch eine gewisse Inkosequenz und Beliebigkeit auszeichnet, in der Fake-Psychosen thematisiert und gefeiert werden – als Korn mit Life Is Peachy Erfolge feiern. Da ist ein ernsthafter, tiefer Blick in den Abgrund, wie ihn Neurosis mit Through Silver In Blood taten, um so erschreckender gewesen. Die waren ’92 mit Souls At Zero weit aus dem engen Feld des Post Hardcore herausgetreten, hatten da schon ein einmalig inventives Album gemacht. ’93 hatten sie mit Enemy of the Sun mal kurz in Richtung Metal ausgetreten – aber jetzt kam ein Brocken auf die Hörer zugestürzt, der wirklich dunkel, schwer und psychotisch klang. Sie betonten nun die Tribal-Roots, setzten verstärkt auf langsame, Swans-artige Wellenbrecher, ließen den neuen Keyboarder und Sampling-Spazialisten Noah Landis Texturen und Gesprächs-Schnipsel über die massiven Riffs legen und machten damit die Metal-Entsprechung zu Godspeed You! Black Emperor’s Post-Rock Epos F♯A♯∞ – ein Jahr, bevor dieser erschien. Natürlich belassen Neurosis es nicht bei instrumentalem Getöse, sie haben eben auch Texte – die man zwar nicht versteht, die aber dennoch erkennbar dazu aufrufen, zu Verzweifeln. Dass diese Appellationen dennoch eine strahlende Pracht haben, zeigt, dass Neurosis immer auch und immer noch „Songwriting“ mitdachten. In all die Kraft, Verzweiflung, auftürmenden Emotionen soviel Schönheit einzubauen, sich zu trauen, auch mal Bagpipes erklingen zu lassen, ohne dass da der Gedanke an Kitsch aufkommt („Purify“), das zeugt von Geschmack und Können. Dass hier gleich vier Tracks über 10 Minuten dauern, ohne ausgewalzt zu klingen, ist ein weiterer Hinweis auf die Klasse von Neurosis in dieser Zeit. Keine Sekunde zu viel bei Lehrstücken in Sachen Dynamik wie „Strength of Fates“ oder „Aeon“. Sie haben es schlicht allen vorgemacht und mit Through Silver In Blood eines dieser Alben geschaffen, die ein Genre (Man sagt Post-Metal dazu…) definieren, ohne je übertroffen zu werden. Danach konnten sie nicht mehr besser werden – aber immerhin blieben sie bis 2001 noch zwei Alben lang auf diesem Niveau.

Burzum

Filosofem

(Misanthropy, Rec. 1993, Rel. 1996)

In meinem ’94er Artikel über Black Metal lasse ich mich zur Genüge darüber aus, wie und warum ich die ersten vier Alben des Fascho-Spinners Varg Vikernes aka Burzum hören kann – hier noch mal: Filosofem ist ’93 aufgenommen worden, Monate bevor Vikernes den Mord an seinem ehemaligen Freund, Band-Kollegen und Label.Boss Øystein Aarseth begangen hat, lange Zeit, ehe er im Gefängnis anfing, sich mit eindeutig faschistoidem Schwachsinn zu profilieren. ’96 – bei Erscheinen von Filosofem – saß er in Bergen ein, hatte sich der „Allgermanische Heidnischen Front“ (AHF) angeschlossen und war zum Nazi geworden. Kann man ein Album wie Filosofem angesichts dessen hören? Ich jedenfalls möchte es, auch weil es – auch mit diesem Hintergrund – für eine Art von Musik steht, die bis heute (2021) enormen Einfluss auf alles hat, was sich unter dem Begriff Metal sammelt, und weil es dennoch „definiert“, was an Black Metal so großartig ist. Vikernes/ Burzum war schon auf den vorherigen Alben ein Meister darin, mit einfachsten Mitteln eine Atmosphäre zu schaffen, die das Gefühl eiseskalter Einsamkeit vermittelt. Man sagt Black Metal nach, nur „Hass“ zu vertonen – das hört man hier kaum: Die Tracks haben (seltsamerweise durchweg) deutsche Titel wie „Dunkelheit“, „Jesus Tod“ und der Titel des zentralen, über 25-minütigen Dark Ambient-Tracks lautet „Rundgang Um Die Transzendentale Säule Der Singularität“… Ein billiger Synthesizer liegt unter allen Tracks, wird aber meist von Burzum’s Trademark-Kreissäge-Gitarre und seinen entmenschlichten Vocoder-Schreien (englische Lyrics, die NICHTS mit faschistoider Gesinnung zu tun haben…) ergänzt. Das Geheimnis seiner Musik aus dieser Zeit liegt neben der enorm effektiven, atmosphärischen Billig-Produktion schlicht auch in ihrer melodischen Schönheit. Für mich wirkt manches hier, als wäre ihm der Geist von Joy Division’s Ian Curtis erschienen. Der Opener „Dunkelheit“ ist noch langsam, bei „Jesus Tod“ verfällt er über ein formidables Riff in rasende Trance. Burzum’s bester Song – der aber mit dem genauso intensiven „Erblicket die Tochter des Firmaments“ einen harten Konkurrenten hat. Dass das 25-minütige Ambient-Stück manchem schlichten Gemüt zu lang werden kann, sei erwähnt. Aber bei diesem Album ist Trance durch Repetition ein Ziel und wer Black Metal ganz ohne Dark Ambient haben will, hat ja schon ’92 mit Darkthrone’s A Blaze in the Northern Sky die Vollbedienung bekommen. Filosofem ist das, was Symbolic für Death Metal ist. Ich will es genau deshalb bei aller Fragwürdigkeit des Künstlers nicht ignorieren.

Nick Cave and The Bad Seeds

Murder Ballads

(Mute, 1996)

Bis hier war Nick Cave zwar ein etablierter Musiker, mit solider Fanbasis die ihn „kultisch“ verehrte, aber er war eindeutig „Independent“, eindeutig ein Musiker, der zwar als charismatisch galt, der aber im Formatradio nicht stattfand. Und dann kam sein Duett mit Pop-Sternchen Kylie Minogue und dann kam das Album Murder Ballads. „Where the Wild Roses Grow“ ist nicht der beste Song auf diesem Album voller düsterer Mordgeschichten, aber es ist eine wunderbar sinistre Story, die da erzählt wird, und Kylie Minogue ist die perfekte Besetzung als Mordopfer. Und dass Nick Cave mit seinen Bad Seeds ein Album voller Moritaten machte, war nur die konsequente Umsetzung des eigenen Images. Die Bad Seeds spielen Blues, Country, Bar Jazz – bzw. Musik, die dazwischen liegt, und die den Sound der Band immer ausmachte, und Nick Cave’s Interpretation der uralten Mordballade von „Stagger Lee“ ist nicht nur so eigenständig wie man es sich von ihm erhofft, sondern auch so finster und absurd. Das Duett mit PJ Harvey ist nur deshalb unauffälliger, weil die beiden bestens zusammenpassen. „The Curse of Millhaven“ ist das fröhliche Geständnis einer furchterregenden 15-jährigen 23 Menschen umgebracht zu haben – gespielt in einem rasenden Taumel. Das wird noch getoppt von der Orgie in „O‘ Malley’s Bar“ in der eine Viertelstunde lang geschildert wird, wie ein Mann aus unerfindlichen Gründen voller Eitelkeit davon berichtet, wie er in einer Bar ein Blutbad anrichtet. Cave ist genau der richtige, um das mit der erforderlichen Portion biblischer Selbstgerechtigkeit zu deklamieren. Das Dylan Cover „Death is not the End“ am Ende des Albums ist dann tatsächlich so tröstlich wie ironisch.

Fiona Apple

Tidal

(Columbia, 1996)

Fiona Apples Debüt mag manchem Musiknerd nicht so erwähnenswert erscheinen, mir aber war es eines der besten Alben der Dekade – zusammen mit ihrem zweiten, reiferen Album. Fiona Apple war beim Erscheinen von Tidal gerade 19 Jahre alt, und da wirft man jedem Musiker reflexhaft Unreife vor. Falsch – natürlich. Mag ja sein, dass manche Arrangements noch nicht ausgereift sind, dass die Lyrics in Anbetracht des Alters prätentiös klingen, aber diese tiefe, so seltsam reif klingende Stimme singt die Texte mit Überzeugung, und das Unperfekte hier und da macht gerade den Reiz des Albums aus – man kann sich die elaboriertere Ausführung ja auch problemlos denken. Noch malte sie also sozusagen monochrom, aber gerade das passt hervorragend zu einem Song wie dem großartigen „Shadowboxer“, der mit größerem oder erweitertem Arrangement zweifellos verlieren würde. Produzent Jon Brion tut alles was notwendig ist – und nicht mehr, bei zwei Stücken hilft Greg Leisz an der Steel mit, und Fiona’s Klavierspiel ist genauso reif, wie ihre Stimme und ihr Songwriting. Es GIBT ein zwei schwächere Stücke, aber dafür sind etwa „Sullen Girl“, das oben genannte „Shadowboxer“ oder „Never is a Promise“ – bei dem Van Dyke Parks die Strings arrangierte – wirklich große Kunst. Dass Fiona Apple nicht unbedingt die lebensfrohste Person war und ist, wird überdeutlich. Wie sie hier ihre Neurosen und Ängste zu Markte trug, mag man fragwürdig finden („Sullen Girl“ etwa behandelt den Missbrauch, der ihr mit 12 Jahren widerfuhr). Ihr Auftritt bei den MTV-Awards (Sie bekam den Preis des besten Newcomers), bei dem sie die oberflächliche Welt als „bullshit“ bezeichnete und ihre Generation aufforderte, sich nicht den Vorstellungen Anderer zu unterwerfen, war so skandalös wie sympathisch – und im Rückblick umso überzeugender, weil sie ihre Glaubwürdigkeit im Laufe der Zeit immer wieder beweisen sollte.

Lambchop

How I Quit Smoking

(City Slang, 1996)

Schon mit ihrem Debüt ein Jahr zuvor hatte die Nashville-Band um den (hauptberuflichen) Parkettschleifer und Songwriter Kurt Wagner sich so wunderbar zwischen alle Stühle gesetzt, dass ich wirklich gespannt war, wie es weitergehen würde. Kurt Wagners Stimme klingt so verschlafen, dass ich erstmal automatisch hinhöre, und auf How I Quit Smoking entsteht eine so seltsam träumerische Stimmung, dass sofort klar wird – das hier ist mehr als simple Nashville-Country-Musik. Die Arrangements mit Steel- und Wagners gestreichelter Akustik-Gitarre sind nun um Bläser, Tin Whistle und Banjo erweitert, was einen Sound generiert, den man so noch nicht kannte. Einerseits ist es immer wieder verwunderlich, dass man mit so vielen Musikern (Genauer gesagt: zehn Leute + diverse Gäste) so leise sein kann, aber dann lässt der gesamte Klangkörper den Sound auf einmal wieder anschwellen und man wird (gaaanz langsam) wieder mitgerissen. Dazu kommen wunderbare philosophische Songperlen wie „The Man Who Loved Beer“ (Beruht auf einem alt-ägyptischen Gedicht – und wurde später von David Byrne gecovert). oder das so tröstlich klingende „Life’s Little Tragedy’s“, oder das irgendwie asiatische „Suzieju“ – oder ein Song mit dem wunderbaren Titel „Your Life as a Sequel“, oder „The Militant“, bei dem alle zehn Musiker regelrecht außer sich geraten. Es gibt viel zu entdecken auf diesem unauffälligen Album – man muß sich allerdings die Mühe machen, hinzuhören, sonst kann man eben auch sehr wohltuend wegdämmern. Ich frage mich immer, ob das so gedacht ist und vermute, dass Kurt Wagner diesen Effekt durchaus geplant hat. Zunächst musste er allerdings seinen „Brotberuf“ als Parkettschleifer weiter ausüben, die Mitmusiker immer wieder neu an- und abheuern und sich den Rücken so kaputtmachen, dass er Konzerte nur sitzend übersteht.

Lambchop

Hank EP

(City Slang, 1996)

…was ihn nicht daran hinderte, im selben Jahr noch eine 6-Track EP zu veröffentlichen. Hank hat alle Eigenschaften der LP, ist vielleicht ein bisschen dynamischer im Sound. Man hört jeden Ton, erkennt jedes Instrument, Wagner’s verschmitztes Nuscheln ist… deutlicher? Dass Hank eine Art Abschied vom Studio-Country-Kammermusik-Sound sein würde, wusste man da natürlich noch nicht. Der – völlig vermessen – mit dem Titel Thriller versehene Nachfolger (…zu der Zeit war dieser Albumtitel von Michael Jackson aber so was von besetzt!!) würde mit Dissonanzen aus dem Country-Styling ausbrechen, das es sowieso bei Lambchop nie gegeben hatte. Aber diese Band flog noch schön unter dem Radar, ihre Verrücktheiten wurden nicht bemerkt. Wer ans Ende seiner LP eine kurze, experimentelle Kleinigkeit stellt, die „I Sucked My Bosses Dick“ heisst, der hat zu Nashville-Traditionen eher ein gestörtes Verhältnis. Ansonsten aber heulen auf dieser halben Stunde Lambchop noch einmal die Steelgitarren, brummen die Bläser, scheppert die Gitarre so schön, wie auf …Smoking. Und da sind mit „Blame it on the Brunettes“ und „Doaks Need“ mindestens zwei weitere Songperlen dieses Holzbearbeiters dabei. Eine schöne Ergänzung zum meisterlichen Album.

Manic Sreet Preachers

Everything Must Go

(Epic, 1996)

Im Jahr 1995, ein paar Monate nach der Veröffentlichung von The Holy Bible und wenige Wochen nachdem er ein ReHa-Programm wegen Depressionen beendet hatte, verließ Richey Edwards sein Hotel, fuhr mit seinem Auto zur Londoner Severn Bridge – einer berüchtigten „Lieblings-Absprungstelle“ für Selbstmörder – und ward nicht mehr geseh’n. Sein Suizid sollte später mit den üblichen Spekulationen glorifiziert werden, ähnlich wie Elvis, Hendrix, sogar Kurt Cobain soll er hier und dort gesehen worden sein – die restlichen drei Preachers aber hatten nun mutmaßlich ihren Texter, Mit-Songwriter und vor Allem ihr politisches Gewissen verloren, mal ganz davon abgesehen, dass ein Viertel einer verschworenen Gemeinschaft – und einen Freund – verschwunden war. Dass das neue Album unter diesem Eindruck stehen würde, dass etliche Fans regelrecht erwarteten, dass die Band scheitern und sich trennen würde, dass es solche gab, die der Band nun das Existenzrecht absprachen, ist sicher wenig überraschend. Waren sie doch das Gewissen des kleinen Mannes, die personifizierte Rebellion und war doch gerade Edwards so etwas wie der ultimative Teenager – ohne den die Preachers nun auf einmal erwachsen und damit weniger Glaubwürdig zu sein hatten. In der Tat ist Everything Must Go so etwas wie das Rumours des verbliebenen Trios. Man muss dabei bedenken, dass es meist James Dean Bradfield war, der die Songs geschrieben und eingesungen hatte, dass Edwards meist das politische Programm zu dessen Texten verfasst hatte und dass die vier ihre sozialistische Gesinnung geteilt hatten. So ist die Botschaft hinter Songs wie „Kevin Carter“ und „A Design for Live“ nicht weniger „links“ und klassenkämpferisch, als es bei den vorherigen Alben der Fall war. Aber eine gewisse gesteigerte Massenkompatibilität der neuen Songs kann und muss man attestieren. Ob die auch mit Richey Edwards eingetreten wäre ? Die Übelwollenden verneinen das – ich vermute, das es doch so wäre, aber es ist egal, denn neben dem (verdienten) kommerziellen Erfolg verloren sie nicht an Glaubwürdigkeit – und Everything Must Go überwältigt mit seiner Wucht, seinen tollen Songs und seiner perfekten Verquickung von Kommerz und Glaubwürdigkeit. Es ist Rockmusik mit Pathos und Botschaft – höre nur den Closer „No Surface, All Feelings“… und lass dich überwältigen.

Dr. Octagon

Dr. Octagonecologyst

(Dreamworks, 1996)

Mitte der Achtziger war Keith Thornton (alias Kool Keith) Mitglied der doch ziemlich visionären Ultramagnetic MC’s gewesen, hatte mit denen ein feines Album gemacht (das ’88er Werk Critical Beatdown ) und kam nun unter dem Pseudonym Dr. Octagon wieder zum Vorschein – in kongenialer Zusammenarbeit mit zwei Meistern ihres Faches: Dem Produzenten Dan „The Automator“ Nakamura und dem Meister an den Turntabels DJ Q-Bert. Die Legende will, dass Kool Keith eine Zeit lang im Irrenhaus gesessen hatte, und dieses mit Seiten über Seiten voller Lyrics und Rhymes verlassen hatte, die er nun auf die vom Gangsta-Rap gelangweilte Welt loslassen wollte. Die absurde, von dunklem Humor durchsetzte Poesie von Thornton zusammen mit den futuristisch verdrehten Soundscapes von Dan The Automator – es wurde nicht dein gewohntes Hip Hop-Album, DAS passt kaum noch in dieses Genre hinein. Nur wer seinen Hip Hop paranormal und verstörend bizarr vertragen kann, will Dr. Octagonecologyst haben – und das sollten so viele wie möglich wollen. Die Lyrics behandeln meist bizarre medizinische Experimente – daher vielleicht die Sanatoriums-Story – Das Resultat ist eine Litanei aus medizinischen Terminologien und perverser Sexualität, Dr Octagonecologyst kann als das Album mit der kreativsten Verwendung des Wortes „Rektum“ in die Geschichte des Hip Hop eingehen. Es gibt fantasievolle Termini wie „chimpanzee acne“ und “moose bumps“, da wird über den „Halfsharkalligator – halfman“ berichtet – Nun ja, Dr. Octagon ist ein zeitreisender ausserirdischer Chirurg, inkompetent, sexistisch – der Arzt, dem wir in unseren Albträumen vertrauen, und dieses Konzeptalbum nimmt den wirklich interessanten Hip Hop der kommenden Jahre zuvor, machte den Weg frei für Freestyler wie Jurassic 5, Company Flow oder Black Star/Mos Def. Ach ja, und hier gibt es auch eine instrumentale Kollaboration zwischen Automator und DJ Shadow – soviel zum guten Geschmack. Leider zerstritten sich Kool Keith und Automator, und 1999 würde Thornton sein Alias im Verlauf seines ersten Albums als Dr. Dooom töten (siehe First Come, First Served ).

Silkworm

Firewater

(Matador, 1996)

Und zuletzt noch ein Album, das wahrscheinlich Wenige kennen, diese Wenigen aber ganz toll finden. Ein Album, das bislang nicht den Stellenwert bekommen hat, den es verdient hat. Firewater kamen für den Grunge-Hype zu spät – waren zu komplex – und stammten auch noch aus der falschen Gegend (= nicht aus Seattle). Nach drei tollen Alben wurde mit Joel R. Phelps einer von drei Songwritern ‚rausgeworfen, und zur Überraschung aller, die sie kannten, es aber nicht besser gewusst hatten, tat der Aderlass der Band gut. Nun hatten sie den Vertrag bei Matador, sie wurden wieder vom Langzeit-Fan Steve Albini produziert – der Silkworm sehr lieben muss, er lässt nicht davon ab sie zu loben. Und so klingt Firewater trocken, kraftvoll, in etwa so, als würden Pavement, Dinosaur Jr. und Big Black ein vertracktes Pop-Album versuchen. Ich habe die Beschreibung „dekonstruierter Indie Rock“ mit real life Themen gelesen, Pavement ohne Weed, Down-to-earth Slint mit einem Gitarrenhelden – all das sollen nur Hinweise sein, es bereitet den Interessierten aber nicht vor auf 16 ziemlich perfekte Tunes wie „Nerves“, das krachende „Wet Firecracker“, das Stones-als-Noise-Indie-Rocker-artige „Lure Of Beauty“ (…das ist nett gemeint) oder auf den desillusionierten Tour-Bericht „Miracle Mile“. Man kann den massiven Bass von Tim Midgett nur lieben, der typische trockene Albini-Sound steht gerade Silkworm perfekt zu Gesicht, und wenn Firewater irgendwem irgendwann zu unmodern klingen sollte…. – das ist das Schicksal aller Musik, und irgendwann kommt wieder die Zeit, in der man gerade solche Alben hören will. 1996 jedenfalls war dies das (leider im Vergleich zu unbekannt gebliebene…) perfekte Indie-Rock Album. Besser als die Screaming Trees oder Pearl Jam – und das will was heißen.