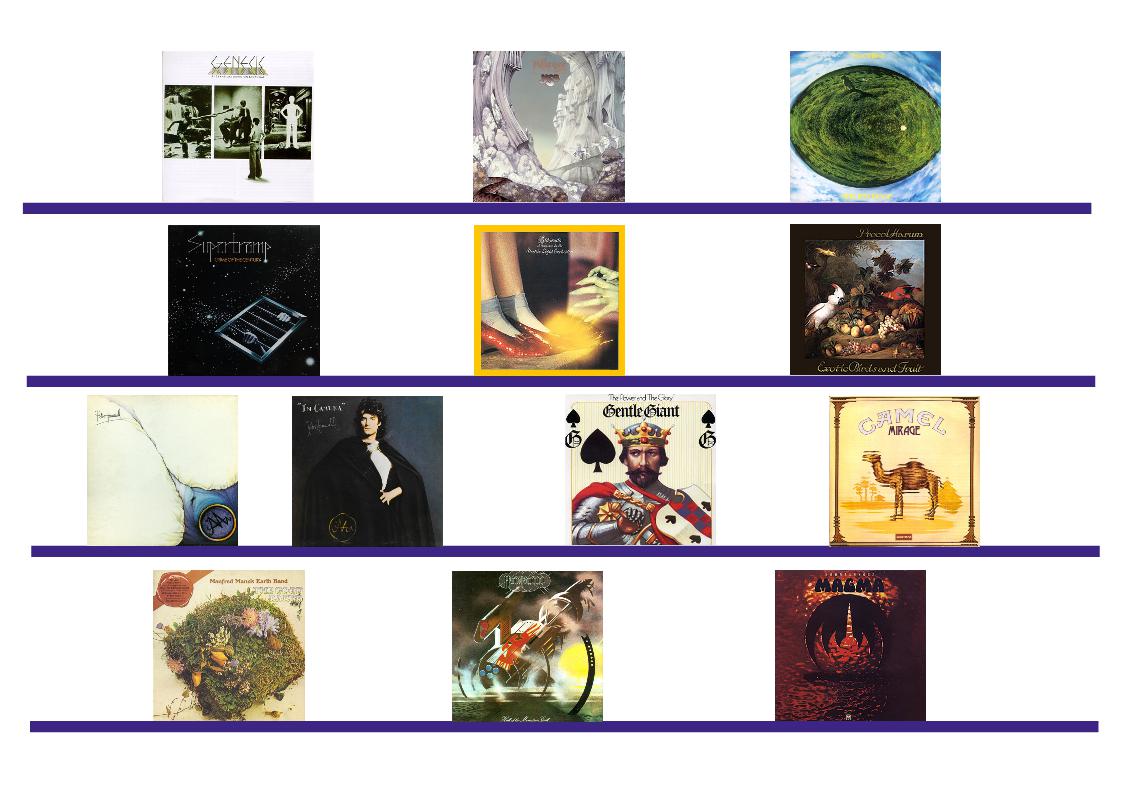

… Reduktion ist unerwünscht, die eskapistischen Fantasy- und SciFi-Themen werden niemals ausgeschöpft sein, sie passen in eine Zeit, die politisch und gesellschaftlich ihrer Visionen via Watergate, Vietnam-Krieg und Love & Peace Begräbnis beraubt scheint. Konzept-Alben und passende Plattencover sind vor diesem Hintergrund leicht zu entwerfen und kunsthandwerklich begabte Musiker, denen es vordringlich um verträumte Komplexität und Virtuosität geht, finden sich zuhauf. Aber immerhin führt das auch ’74 zu interessanten Ergebnissen. Die Ausnahme-Proggies King Crimson machen sogar ihre besten Alben. Kommerzielle Gewinner der eigentlich komplett auf Großbritannien konzentrierten „Szene“ sind Genesis, Yes und Mike Oldfield. Und da kommen Supertramp und das Electric Light Orchestra, denen es gelingt Prog mit Pop zu verbinden und damit eine Variante des Erfolgsmodelles zu schaffen, das weit tragen wird. Andere Kollegen wie Procol Harum, Gentle Giant, Camel haben inzwischen ein paar Jahre Karriere und Ausformulierung ihrer Musik hinter sich und sind auf einer Art Niveau-Hochebene angelangt – lassen ihre Facetten dieser speziellen Sparte der Rockmusik noch einmal hell aufleuchten. Aber der Gipfel ist wohl erreicht… nach dem es bergab gehen wird. (Was der ProgRock-Fans nicht so sehen will). Man kann ’74 also einige beeindruckende Progressive-Alben in den Plattenläden finden und sich zuhause in den Sessel legen, in den elegischen Tönen und textlichen Konzepten seiner Favoriten schwelgen und die Realität vergessen. Man kann Yes, Camel, Genesis genießen oder mit dem Realitäts-Flüchtling Christian Vander und seiner Band Magma gar eine komplette Fantasie-Welt mit eigener Sprache erkunden. Man kann aber auch mit dem erfahrenen Manfred Mann nach Pop und Jazz-Rock nun mit dessen Earthband kräftigen Prog-Rock mit „Rock“ Betonung kennenlernen. Und wer ProgRock in besonders intellektuell mag, der kennt den Van Der Graaf Generator Sänger Peter Hammill, der das ehrenwerte Werk seiner Band fortführt. Wie man sieht – das Feld ist groß, es ist Herbst – und damit Erntezeit – und ich habe mich auf 12 Acts beschränkt, weil dieses Kapitel sonst schlicht zu lang geworden wäre. Da ist ein zweiter Teil mit Acts aus der Canterbury-Szene, da gibt es ein Kapitel über Progressive Folk von Jade Warrior, Stackridge, Gryphon oder den Strawbs und es gibt auch progressiven Hardrock – siehe Budgie.. oder Queen? Dazu an anderer Stelle mehr…

King Crimson – Starless & Bible Black

(Island, 1974)

King Crimson – Red

(Island, 1974)

Dass King Crimson in einer eigenen Liga spielen, dürfte auch an meiner Positionierung ihrer beiden ’74er Alben im Hauptartikel ablesbar sein. Aber lies dort, WIE großartig Starless & Bible Black und Red sind. Wenn DAS das Sterben des Progressive Rock ist, dann lehnt der sich mit Würde und unbändiger Kraft gegen seinen Tod auf. Allerdings sind King Crimson in vieler Hinsicht nicht typisch ProgRock. Red ist ZU heavy, KC spielen sowieso von Beginn an in einer eigenen Kategorie – sie mögen sich Fans mit Genesis teilen, aber eigentlich sind sie ZU komplex. ICH würde Red-Fans eher Peter Hammill und Unrest von Henry Cow empfehlen. Dann aber doch auch…

Genesis

The Lamb Lies Down On Broadway

(Charisma, 1974)

…denn beinah wäre dieses Album im Hauptartikel gelandet. Hätten King Crimson nicht mit Red die prominente Stelle bei den wichtigsten Alben ’74 besetzt, dann würde ich dort auf die visionäre Klasse von The Lamb Lies Down on Broadway hinweisen. Das sechste Studio Album von Genesis ist ein hoch angesehenes Album, das dennoch inzwischen eher „underrated“ ist – was zum großen Teil daran liegen mag, daß ProgRock inzwischen eine ezwas unhippe Angelegenheit geworden ist. Dabei kann man den Einfluß dieses Albums bei Bands und Musikern wie Björk, Flaming Lips, Radiohead und zahllosen anderen heraushören. Selbst die seltsam abstruse Story, die dem (natürlich…) Konzept-Album unterlegt ist, hat Charme – wenn man bereit ist ihr zu folgen. Allerdings liegt die wirkliche Magie im Zusammenspiel von teils sehr konzisen, hoch-melodischen Songs, einer – für Genesis mit Peter Gabriel durchaus typischen – Suche nach neuen Grenzen und einer Power, die Genesis leider bald verlieren würden. Besonders die erste LP des Doppelalbums ist voller memorabler Songs und Hooks – und mit „Carpet Crawlers“ hatten sie sogar einen Hit. Und das, obwohl Phil Collins sich noch auf’s Trommeln konzentrierte!! Na ja, Peter Gabriel, dessen Kopfgeburt dieses Album war, hatte ja demnächst auch als Solist Hits. The Lamb… sprudelt nur so von Ideen und Melodien, bleibt dabei aber kompakt, was auch der Tatsache zu verdanken ist, dass hier sehr versierte Musiker ziemlich kraftvoll zusammenspielen, ohne sich in sinnlosen Solo-Eskapaden zu verlieren. Etwas, das im ProgRock nicht selbstverständlich ist. Songs wie „Lilywhite Lilith“, „Cuckoo Cocoon“ oder der Opener und Titelsong bleiben bei aller Komplexität im Gedächtnis, sind verdreht, aber zugleich unschuldig melodisch, das Album steht als perfektes Beispiel dafür, warum man ProgRock auch heute noch hören und vielleicht auch mal neu bewerten sollte. The Lamb… ist ein Kunstwerk, kein bloßes Produkt, das Verkäufe generieren sollte. Etwas, das Genesis nach diesem Album kaum noch machten – auch weil Peter Gabriel nach der Tour zum Album die Band verließ und Phil Collins das Kommando übernahm.

Yes

Relayer

(Atlantic, 1974)

Nach den vor Arroganz und Hybris tropfenden Tales from Topographic Oceans gab es kaum Kritiker, die ein gutes Haar an Yes lassen wollten. Den Fans war das esotherische Getue freilich recht, die wollten weitere instrumentale Kabinettstückchen und pseudo-philosophische Lyrics – und noch war in der Pop-Welt Punk und Beschränkung auf’s Wesentliche kaum zu finden. Aber Yes hatten vielleicht begriffen, dass sie es auf ihrem vorherigen Studio-Album mit ihrer verquasten Hippie-Seligkeit übertrieben hatten. Immerhin – sie wurden trotz aller Kritiker-Häme reich mit dieser Musik, und so war auch hier Beschränkung kein ernstzunehmender Faktor. Immerhin hatte Keyboarder Rick Wakeman sie verlassen (um eigene Seifenblasen zu produzieren) um vom weniger überkandidelten Patrick Moraz ersetzt zu werden und man konnte Sänger und Ober-Philosoph Jon Anderson überreden, seine Vertonung von Tolstoi’s Krieg und Frieden auf bloß eine LP-Seite zu beschränken. Relayer wurde somit kein Doppelalbum, es enthält „nur“ drei Tracks – und mit „Gates of Delirium“ einen 22 Minüter, der diese 22 Minuten tatsächlich verdient hat. Relayer gilt im Rückblick tatsächlich als return to form – weil sie ein wenig düsterer wurden, weil sie verträumte Philosophie gegen fast finstere Wucht eintauschten – weil sie hier manchmal regelrecht „laut“ wurden. Auch hier fehlten Song und Songstruktur. Dafür gab es lange Instrumental-Passagen von großer Kraft und beeindruckender Virtuosität. „Gates of Deirium“ begeistert mit einem langen Instrumental-Exkurs bei dem Yes schon fast halb so hart klingen, wie King Crimson bei Red. Und man muss zugeben, dass Yes – neben Jon Andersons Stimme auch ein paar weitere Sound-Charakteristika hatten, die sie von allen unterschieden: Chris Squire’s Bass war immer wiedererkennbar, Steve Howe ein virtuoser Gitarrist mit einem sehr eigenen Stil, Alan White ein Großer an den Drums – und der gerade neu angeworbene Schweizer Moraz brachte ein bisschen Erdigkeit und Jazz-Funk in den Sound, klang nicht nach Kathedrale. Besagtes „Gates of Delirium“ bietet eine Einleitung mit sehr verschlüsselten Lyrics für die Denker unter den Hörern, hat die kraftvolle Instrumental-Schlacht und ein Gebet für den Frieden am Schluss. Auf „Sound Chaser“ wurde auf Patrick Moraz‘ Betreiben mit Fusion-Jazz experimentiert – Yes klingen wie Return to Forever + Kastrat. Und der Abschluss „To Be Over“ war wieder Prog, wie ihn Yes zu dieser Zeit machten, basierte auf einer Idee von Steve Howe, die er mit seiner ehemaligen Band Tomorrow nicht realisiert hatte. Die Yes Fan’s waren’s zufrieden und machten aus Relayer einen Top-Ten Erfolg. So sah erfolgreiche Musik ’74 eben aus…

Peter Hammill

The Silent Corner and the Empty Stage

(1974, Charisma)

Dass Peter Hammill einer von den Guten ist, kann man sogar bis weit in die 00er Jahre verfolgen. Seine Band Van der Graaf Generator war eine Institution, die alles vertrat, was an „progressivem“ Rock schön und gut war. Sie waren nie kitschig, sie waren nie zu barock, sie hatten eine Wucht, die sie King Crimson ebenbürtig machte und ihr Sound war – nicht nur durch Peter Hammill’s Stimme – einzigartig und unkopierbar. VdGG waren nach zu anstrengendem Touren und wegen mangelndem Support ’72 implodiert – würden sich aber im kommenden Jahr wieder zusammentun und ein paar großartige Alben machen (Siehe Godbluff im 1975er Hauptartikel). Peter Hammill aber hatte schon im letzten Jahr mit den VdGG Musikern das formidable Solo Chameleon in the Shadow of the Night hingelegt. ’73/’74 nahm er in kurzer Zeit zwei weitere Alben auf. Und wieder begleiteten ihn die erprobten Kollegen. The Silent Corner and the Empty Stage war – wie der Vorgänger und wie In Camera – Nachfolger und die Erweiterung zu Pawn Hearts, dem letzten Album von Hammill’s alter Band. So spielte die gesamte Band verteilt auf diversen Tracks mit, was den Sound klar definiert. Zumal Hammill’s Stimme und seine Art zu komponieren sich zwar weiter entwickelte, aber Tracks wie das schon im Bandkontext live erprobte Mammut-Werk „A Louse is not a Home“ eigentlich für den Nachfolger zu Pawn Hearts geschrieben worden waren. Bei „Red Shift“, dem Opener der zweiten LP-Seite spielte der amerikanische Spirit-Gitarrist Randy California mit, was den Song ein bisschen aus dem gewohnten Soundkosmos herausholte. (VdGG hatten nie einen echten Gitarristen…), Aber The Silent Corner… ist eine großartige Ergänzung – ein vollwertiger Ersatz – für die verpassten Van der Graaf Alben. Es hat auch „Solo-Momente“, es zeigt Hammill als Singer/Songwriter – allein schon, weil es textlastiger ist, weil er nun seine eigenen instrumentalen Fähigkeiten nutzen musste. Aber Tracks wie „Wilhelmina“ oder das balladenhafte „Rubicon“ klingen auch ohne die Freunde nach der alten Band. Mit The Silent Corner… baute Hammill das ureigene Bild des avant-prog singer- songwriter aus.

Peter Hammill

In Camera

(Charisma, 1974)

…und im selben Jahr noch erschien mit In Camera Teil 3 von Hammill’s Song-Trilogie im Gefolge von Pawn Hearts. Der Begriff Singer/Songwriter passte hier noch einmal besser, weil er nun fast Alles allein eingespielt hatte. Die Basic-Tracks wurden (erkennbar) im Home-Studio auf diversen Keyboards eingespielt. Diese wurden dann in den Trident-Studios noch vom VdGG-Drummer Guy Evans ergänzt, ein paar Synthesizer-Spuren dazugetan und die Hörer bekamen das erste Gothic-Album der Rock-Historie auf den schwarz verkleideten Altar gelegt. Interessant, dass In Camera zwar reduziert klingt – aber das Gefühl bleibt, dass hier Hammill’s ganze Ex-Band mitmacht. Hammill konnte tatsächlich auch allein einen kraftvollen Sound erzeugen, das zwerchfell-erschütternde Bass-Spiel etwa hatte er sich offenbar beim Kollegen Hugh Banton abgeschaut. Und dann… diese Songs: Mit „Again“ taucht so etwas wie eine „freundliche Stimmung“ auf, aber das folgende „Faint-Heart & The Sermon“ kommt zwar ohne Drums aus, hat aber die Theatralik der mächtigsten VdGG-Songs. Überhaupt – Hammill singt sich die Seele aus dem Leib, das Album ist sehr textlastig, und Hammill’s Stimme war… eben Hammill’s Stimme. Manche mögen seinen Gesang überhaupt nicht, denen sei In Camera nicht unbedingt empfohlen. Er klingt immer ein bisschen „dünn“, was den bedeutungsschwangeren Lyrics schaden mag. Andererseits gibt es kaum einen Sänger – im ProgRock oder anderswo – der so wiedererkennbar ist. (Höchstens die Stimme von Marillion’s Steve Hogarth erinnert an Hammill). Und Mit „Gog“ und der fast instrumentalen Musique Concrete-Ergänzung „Magog“ gibt es zwei sehr aggressive, finstere Brocken Progressiver Musik. Dass Hammill ambitioniert war, war klar. Dass er die Ambitionen erfüllte, war erfreulich.

Mike Oldfield

Hergest Ridge

(Virgin, 1974)

…der Mann hatte jetzt ein Problem: Mike Oldfield hatte im Vorjahr mit Tubular Bells offenbar bei Millionen von Gleichaltrigen eine Glocke zum Schwingen gebracht. Das war ein Album, das perfekt in diese Zeit der Schwurbler und Träumer passt, dessen komplett instrumentalen Wanderungen alle Stimmungen von verträumt bis unheimlich auf zugegebenermaßen wirklich „schöne“ Weise auslegt. Zu dem Album konnte man perfekt wegdriften. Und jetzt…? Mike Oldfield – übrigens 1974 gerade 21 geworden (!), wusste es erst einmal nicht. Er war an das Label gebunden, dem er mit seiner Musik einen gewaltigen Schub gegeben hatte, er wollte und konnte nicht Live auftreten, hatte seine Ideen auf Tubular Bells aus eigener Sicht verbraucht… aber sein Chef Richard Branson war nicht dumm. Er nahm erstmal den Druck heraus, schickte Oldfield nach Wales, um ihn dort neue Inspiration suchen zu lassen. Er kaufte dem jungen Mann nahe der Hügelkette Hergest Ridge ein kleines Haus – Das „Beacon“ – und ließ ihn in den örtlichen Kneipen Folkmusik spielen. Und es funktionierte… langsam, aber mit schönen Ergebnissen. Oldfield jammte mit örtlichen Folk-Musikern, nahm sich dann das Konzept des Debüts und versuchte mit Melodien und Sounds Stimmungen einzufangen – in diesem Falle tatsächlich ein bisschen folk-affiner, weniger durcharrangiert. Man muss bedenken, dass er sich jetzt gerade mal ein paar Monate Zeit nehmen konnte, eher er mit dem Tubular Bells Produzenten Tom Newman wieder ins Branson-Studio The Manor ging, um Hergest Ridge aufzunehmen. Oldfield ärgerte sich später immer über die Eile, konnte die ständigen Vergleiche mit Tubular Bells nicht verstehen, beschwerte sich darüber, dass viele Ideen unter einem Berg von Sounds im Mix verschüttet wurden. Die Fans aber waren zufrieden mit einem Album, das sicher ein schwächerer Nachfolger zu einem einmaligen Album ist, das aber einen ähnlichen Zweck perfekt erfüllt. Wieder gibt es schöne Passagen, nervige Passagen, Oldfield’s singende Gitarre, weniger Dynamik, dafür ein paar schöne neue Melodien. Drei Wochen lang verdrängte Hergest Ridge Tubular Bells von der Spitze der UK-LP-Charts, dann wurde es wieder vom Vorgänger überholt. Hergest Ridge ist der ländlich-sittliche kleine Bruder des Über-Werkes.

Camel

Mirage

(Decca, 1974)

Diese Musik von Camel auf ihren ersten vier Alben (diejenigen, die sich lohnen…) ist genauso gut oder schlecht gealtert, wie die Musik von Yes. Sie waren im Vergleich Spätstarter, waren erst 1971 zusammengekommen, hatten ’74 ein relativ erfolgreiches Debütalbum veröffentlicht, mussten dennoch das Label wechseln und machten das, was auf dem Debüt schon gefallen hatte, auf Mirage noch einmal besser. Ihre Stärke waren die ausgedehnten Instrumental-Passagen, die mitreissenden Rhythmen, das fliessende Zusammenspiel von Andy Latimer’s Gitarren und Ex-Them Peter Barden’s Keyboards. Sie haben Songs mit einem eigenständigen, sehr in den 70ies verwurzelten Charakter. Auf Seite 1 der LP verneigen sie sich mit einer „Suite“ mit den drei Teilen „Nimrodel/Procession/The White Rider“ ganz zeitgemäß vor JRR Tolkien’s Lord of the Rings (…man bedenke – damals gab es noch keine Verfilmung…). Beim Opener „Freefall“ rocken sie so richtig 70er-mäßig – man sieht sie regelrecht mit im Gesicht hängenden Haaren vor sich hin „grooven“. Und bei diesem Track wird eine profunde Schwäche dieser Band deutlich: Sie hatten keinen Sänger. Bardens und Latimer wechselten sich ab, aber sie machten sich nicht die Mühe, den Mangel durch Harmonie-Gesang wettzumachen (wie es Wishbone Ash etwa taten). Dafür waren Instrumentalen Passagen ausgefeilt, war die ebenfalls drei-teilige Suite „Lady Fantasy“ eine Showcase beachtlichen Könnens. Camel waren nicht wirklich „originell“ – auch wenn ihr Sound wiedererkennbar war. Sie machten nichts „Neues“. Aber nicht missverstehen – Mirage ist ein sehr schönes Album, das in seine Zeit passt, bei dem diese Band mit ihren Mitteln einen klaren, auf’s Notwendige reduzierten Sound komplett ausnutzte. Das kommende – rein instrumentale – Konzeptalbum (aha!) The Snow Goose war sogar noch besser und jeder der ProgRock mag, sollte diese Band kennen.

Supertramp

Crime Of The Century

(A&M, 1974)

Progressive Rock ist ’74 also ein Erfolgsmodell. Yes, Mike Oldfield, Genesis gehören zu den Bands, deren Alben oben in den LP-Charts landen. Und da gelangen die 1969 in London enstandenen Supertramp mit ihrem poppigen ProgRock jetzt auch hin, um in der Folge eine paar Alben zu machen, die bis heute für den Sound VOR Punk stehen. Supertramp hatten zunächst mit dem Support des Millionärs Stanley Miesegaes vier Jahre und zwei mediokre Alben lang mehr schlecht als Recht dahinvegetiert. Miesegaes ließ sie ’73 fallen, überließ ihnen aber immerhin ihre Instrumente. Das verbliebene Kern-Duo aus den Freunden Rick Davies und Roger Hodgson suchte neue Mitstreiter und wurde von der Plattenfirma zum Proben auf eine Farm in Dorset geschickt – und nahm dann mit Crime of the Century eines der erfolgreichsten – und besten – Alben zwischen Prog und Pop auf. Für den Pop war ab hier Hodgson (die höhere Stime…) zuständig, der bluesige Prog war Davies‘ Sache (tiefere Stimme), jeder hatte seine Songs, jeder übernahm den Gesang bei den eigenen Tracks. Der Sound von Supertramp war schon allein durch die Stimmen der beiden wiedererkennbar gewesen. Nun wurden das prägnante Saxophon von Anthony Helliwell und die Songs mit ihren Ohrwurm-Melodien zum Markenzeichen. In dieser Zeit gelang es Supertramp – auf durchaus bewundernswerte Art – anspruchsvolle Instrumental-Parts und komplexe Wendungen in eingängige Songs zu packen. Dass da Könner am Werk waren versteht sich. Aber dass Songs wie „Dreamer“, „Bloody Well Right“ und „School“ auch noch für die Charts geeignet waren, war bei Musik solcher Art eher die Ausnahme. Dass die Lyrics eher banal waren, ein bisschen nach Mitsing-Schlagzeilen klangen, war da eher zweitrangig. Diese Band hatte auf Crime of the Century ein Rezept gefunden, dass sie noch drei weitere Alben lang auf fast gleichem Niveau servieren würde, ehe Punk sie wegbügelte. PS – der Bandname bezieht sich auf W. H. Davies‘ Autobiography of a Super-Tramp.

Electric Light Orchestra

Eldorado

(United Artists, 1974)

Ja – auch diese Band hat Progressive Rock gespielt. Auch wenn man das Electric Light Orchestra und seinen Kopf Jeff Lynne bald eher mit Pop in Verbindung bringt. Pop und Prog wurden schließlich in dieser Zeit miteinander vermählt – Weil Musiker wie Lynne die Beatles liebten, aber auch komlexe Strukturen, mehrteilige Suiten und anspruchsvolle Konzepte in Musik fassen wollten. ELO waren um Jeff Lynne und den leicht irren Roy Wood entstanden. Die Zwei hatten schon Mitte der Sechziger mit The Move britischen, exzentrischen, sehr psychedelischen Pop gemacht und ihr Electric Light Orchestra sollte ab 1971 die Beatles und deren „I Am the Walrus“ weiterführen. Lynne und Wood machten ein gemeinsames Debüt, dann verließ Wood die Band, weil Lynne in eine kommerzielle Richtung schwenken wollte. ELO 2 (1972) war noch unausgegoren, das 73er Album On the Third Day hatte schon einige sehr gute Momente – aber mit Eldorado stieß Lynne dann auf die ersehnte Goldader. Es ist natürlich – ganz ’74 – ein Konzeptalbum. Über einen Mann, der via psychedelischer Träumereien dem frustrierenden Alltag entkommen will. Lynne schrieb erst die Geschichte, ehe er sich an die einzelnen Songs machte. Aber die sind es, die dieses Album bis heute hörenswert machen. Zum einen arbeitete er nun erstmals tatsächlich mt einem Orchester, aber vor Allem brachte ihm sein ausgeprägtes Gespür für Ohrwürmer endlich auch einen Hit: Der Song „Can’t Get It Out of My Head“ landete in den USA in den Top 10, allein in England wurde er – wie das Album – zunächst ignoriert. Aber erste Aufmerksamkeit war geweckt. Der Rolling Stone nannte Eldorado tatsächlich „something of a triumph“ und Lynne hatte ein Rezept, mit dem er in den folgenden Jahren erfolgreich weiter Richtung Pop abbog. Eldorado sollte komplett gehört werden, hier sind die progressiven Passagen noch wirklich „progressiv“, aber Lynne zeigte auch deutlich, wie sehr er die Beatles verehrte. Es ist seine Verbeugung vor Sgt- Peppers und immer wieder trifft man auf Melodien, die den Beatles zur Ehre gereicht hätten. Man höre nur den Opener der zweiten LP-Seite „Mr. Kingdom“. Aber – ELO waren keine Kopisten. Lynne’s Stimme, die reiche Orchestrierung, diese Songs waren – das muss man zugeben – wirklich eigenständig. Sie wurden ab hier „Typisch ELO“.

Procol Harum

Exotic Birds and Fruit

(Chrysalis, 1974)

Progressive Rock hat freilich nicht nur durch ELO’s Abstammung von The Move tiefe Wurzeln im britischen Psychedelic Rock – in der Musik, mit der Bands wie Pink Floyd ab ’67 auf den psychedelischen US-Rock reagiert hatten. Zeitgenossen der inzwischen zu Superstars mutierten Pink Floyd waren auch Procol Harum, deren erster und größter Hit „A Whiter Shade of Pale“ 1967 sicher auch im UFO-Club auf der Playlist stand. Jener Song wird die Band um den Keyboarder und Sänger Gary Brooker und seinen Texter Keith Reid wohl bis ans Lebensende verfolgt haben. Er hat dafür gesorgt, dass Procol Harum trotz etlicher toller Alben auf einen schwülen Party-Kracher reduziert wurden. Immerhin – sie hatten seither viele kluge Konzepte ausprobiert und waren auch einige Zeit recht erfolgreich. Procol Harum klangen immer barock und die letzten beiden Alben waren üppig mit Orchester-Arrangements ausgestattet gewesen, aber für das siebente Album Exotic Birds and Fruit wurde der Pomp heruntergefahren. Zwei der wichtigsten Faktoren waren seit drei Alben weg: Robin Trower’s Hendrix-Gitarre war aus dem Sound verschwunden und auch Matthew Fisher’s prägnante Orgel war vom weniger dröhnenden Sound von Chris Copping’s Keyboards ersetzt worden. Nun – Copping konnte auch spielen und Ex-Plastic Penny Gitarrist Mick Grabham war zwar nicht Robin Trower (dessen ’74er Solo-Album Bridge of Sighs übrigens sehr gut war…), aber auch er konnte die Gitarre weinen lassen. Sowieso: Der Sound von Procol Harum definierte sich vor allem durch Gary Brookers kraftvolle Stimme – und durch seine Songs, die gerne ein bisschen nach Seeluft riechen, die immer anspruchsvoll sind, die kluge Texte haben, die – wenn diese Band ihre Muskeln spielen ließ – viel Wucht entwickeln. Hier hatte schon der Opener „Nothing But the Truth“ alle vorgenannten Eigenschaften. Auch „As Strong as Samsom“ hätte mit seinen klassischen Chords auf die famosen ersten drei Alben dieser Band gepasst. Und Textzeilen wie „Psychiatrists and lawyers destroying mankind, driving them crazy… and stealing them blind. Bankers and brokers ruling the world, storing the silver and hoarding the gold. Ain’t no use in preachers preaching when they don’t know what they’re teaching. The weakest man be strong as Samson when you’re being held to ransom.” zeugen auch noch von erfreulicher Klugheit. Exotic Birds and Fruit zeigt eine Band in später, prächtiger Blüte. Das Barock-Cover-Gemälde passt da perfekt.

Gentle Giant

The PowerAnd The Glory

(Vertigo, 1974)

Gentle Giant war zwar auch Ende der Sechziger/Anfang der Siebziger in der Gegend um Glasgow entstanden, aber die drei Shulman-Brüder, die den Kern der Band ausmachten, hatten Soul und Blues gespielt, hatten mit British Psychedelic zunächst wenig am Hut. Und auch als sie 1970 Gentle Giant gründeten, nahmen sie Einflüsse in ihren Sound auf, die sie mitunter weit ausserhalb der erfolgreicheren Progressive Bands positionierten. Da wurden Jazz, mittelalterliche Madrigale, Kammermusik, auch Soul und harter Rock fröhlich in seltsam zerhackte Rhythmen gepackt. Und da war der Gesang von Derek Shulman, dessen Stimme weder schön noch mächtig, sondern immer ein bisschen nervig war. Und da waren immer wieder A Capella-Tracks auf ihren Alben, die so komplizert waren, dass man sich fragte, wie die das eingesungen haben sollten? Diese Schotten waren komlizierter, als es ihnen guttat – und die resultierende Erfolglosigkeit hatte Bruder Phil Shulman schon 1972 vertrieben. Der Rest machte unverdrossen weiter, die Musik blieb komplex, die Alben eine Freude für Kenner. The Power and the Glory ist auch ein Konzept-Album – diesmal eine unverschlüsselte Kritik an politischer Korruption mit einem aufstrebenden König, der durch die Versuchungen und Realitäten der Politik korrumpiert wird – ganz passend zum zu dieser Zeit akuten Skandal um Richard Nixon. Und was diese Multi-Instrumentalisten da musikalisch und textlich vorlegten, war wieder beeindruckend. Auch bei Ihnen gilt wohl, dass sie jetzt die Ernte aus vier Jahren Erfahrung einfuhren. Schon die „Proclamation“ ist komplex, der Rhythmus stolpert, Melodien biegen in Richtungen ab, die man so nicht kennt, der zweite Track „So Sincere“ beginnt mit Saxophon und Cello und seltsam geschlechslosem Gesang, dann setzt eine „Rockband“ ein, die eher verschachtelten Jazzrock als ProgRock spielt. Kompositionen, die höchste intellektuelle Ansprüche stellen – die aber mit so viel Lust gespielt werden, dass man die Komplexität durchaus übersehen kann. Ohrwürmer sind das nicht… aber seltsamerweise bleiben auch diese Tracks irgendwann irgendwo hängen, wenn man sie mehrmals gehört hat. Gentle Giant waren zu dieser Zeit brilliant, ihre Alben blieben bis zum ’76er In’terview allesamt spannend und vor Allem ziemlich einzigartig. Dass diese Musiker bei Kollegen hoch geachtet wurden, versteht sich wohl.

Hawkwind

Hall of the Mountain Grill

(United Artists, 1974)

Hawkwind als „Progressive Rock Act“ zu bezeichnen ist sicher gewagt. Mit den fein ziselierten Epen von Yes oder dem komplexen Jazz/Prog von Gentle Giant hatten die Nichts zu tun. Ihr Ding war eher harter, psychedelischer Space Rock. Dass seit drei Jahren ein gewisser Ian Fraser Kilmister aka Lemmy The Lurch aka Lemmy – bald Chef von Motörhead – mitspielte, -sang und -komponierte, mag auf eine gewisse Grundhärte hinweisen. Hall of the Mountain Grill war der Nachfolger zum epochalen Live-Album Space Ritual. Und diesmal gelang es der Band auch, ihre Kraft im Studio einzufangen. Dave Brock, der Kopf der Band, musste wieder Leute ersetzen, sein Texter Robert Calvert hatte sich verabschiedet, Del Dettmar, der Mann für die Synthesizer, wurde nun von Simon House ersetzt. Einem klassisch ausgebildeten Keyboarder und Violinisten, der sich vorher bei High Tide und der Third Ear Band Meriten verdient hatte. Und wieder schadeten die Wechsel im Line-Up der Band nicht. Beim Titeltrack brachten House’s Synth-Schwaden zusätzliche Atmosphäre, mit dem von Lemmy geschriebenen „Lost Johnny“ gab es einen echten Rocker, die psychedelischen Wolken, die über allem schweben, konnten nicht verdecken, dass hier etliche gute Ideen zusammenfielen. „D-Rider“ ist britische Psychedelik in schönsten Farben, „Web Weaver“ eine schlichte Folk-Melodie aus dem Nebel. Und Seite 2 der LP beginnt und endet klugerweise wieder mit Live-Tracks – einer Showcase der Stärken dieser Band. In dieser Zeit tourte die Band so hart, dass es ein Wunder schien, dass sie Zeit für Studio-Aufnahmen hatten. „You’d Better Believe It“ und „Paradox“ waren die Live-Auditions für Simon House gewesen. Dass zwei solche Audition-Tracks auf’s Album kamen, zeigt wohl, dass der Mann in Dave Brock’s ins Konzept passte. Ritualistische Drums, abgedrehte Effekte, krachende Gitarren, ein dröhnender Bass und wilde Improvisationen. Das war das, was der „Hawkfan“ wollte und bekam. Auf ihre Art ist diese Musik tatsächlich aus der Zeit gefallen – und nicht altmodisch, wie so manches ProgRock Stück dieser Zeit. Und Hall of the Mountain Grill gilt zurecht als Höhepunkt in der riesigen Diskografie (100+ Alben…) dieser Band, die bis heute (2022) weiter existiert,

Magma

Köhntarkösz

(A&M, 1974)

Der Progressive Rock-Themenartikel wird dreiteilig – und mit Köhntarkösz stelle ich ein Bindeglied zum folgenden Artikel her, in dem Alben aus der Prog-Seiten-Nische „R(ock) I(n) O(pposition)“ erwähnt werden. Wobei die Band um den Franzosen Christian Vander eine Historie hinter sich hatte, die sie auch zwischen diese Stühle gesetzt hat. Ihr Progressive Rock, den sie in der von Vander erfundenen kobaianischen Sprache „Zeuhl“ (= celestial music) nannten, war bei Eingeweihten seit vier Alben und hunderten von Konzerten bekannt und wurde kultisch verehrt – und hat auch mit besagtem RIO nur am Rande zu tun…. allein schon weil man die Inhalte der Geschichten um die Kobaianer nur mühevoll tages-politisch interpretieren kann. Dass Vander und seine Volksgenossen alles in ihrer eigenen Sprache und in einem Kosmos darstellten, der nur Eingeweihten verständlich war, ließ die Stories (und Lyrics) für Aussenstehende vielleicht sogar ein bisschen albern erscheinen – die Klasse dieser Musik und der Musiker – die Tatsache, dass Magma sich ausserhalb des Orbits normaler Rockmusik bewegten – bleibt dennoch klar erkennbar. Die Musik von Magma ist Jazz-beeinflusst, bedient sich aus Klassik und Folklore, es ertönen gerne und oft ritualistische Chöre und die Harmonien sind mindestens so schräg wie bei Gentle Giant oder Henry Cow (siehe Teil 2 des 74er ProgRock Artikels). Dazu war Christian Vander ein enorm vielseitiger und kraftvoller Schlagzeuger, dem neben dem verschwurbelten Konzept auch noch große Songs einfielen. Die beiden viertelstündigen Tracks „Köhntarkösz Part 1“ und „2“ sind episch. Eine im Textblatt erklärte Geschichte wird mit finsterer Musik ausgemalt, der Sound von Magma ist Keyboard-lastig ohne je in die im ProgRock so ärgerliche Solo-Onanie abzugleiten. Der kraftvolle Bass erinnert an Van der Graaf, und die Texte… muss man nicht verstehen, werden aber durch die spannende Musik interessant. Dass die zwei schönen kurzen Tracks Erholung bieten, dass beim Closer „Coltrane Sündia“ dem Saxophon-Genie gehuldigt wird, macht diese Band noch sympathischer. Köhntarkösz ist ein sehr eigenständiges Album, das man kennen lernen sollte – selbst wenn man ProgRock an sich nicht goutieren mag. Und dass Magma von ’70 bis ’78 nur große Alben veröffentlicht haben, erkennt man dann, wenn man einmal angefixt ist.