Viele Songwriter haben den vormals so eindeutigen politischen Protest gegen eine desillusionierte Haltung zum politischem Tagesgeschehen und für die private Innenschau eingetauscht. Natürlich ist es nicht immer nur pure Introspektion, noch kreisen diese Leute nicht allein um sich selbst, oft genug sehen sie auch mal nach Aussen, aber da ist entweder melancholische Ruhe eingekehrt (Drake, Buckley) oder tiefschwarze Ironie an die Stelle von Idealen getreten (Walker, Ochs) – oder die Musiker sind – wie Skip Spence – zu Ruinen des Traumgebäudes „Love and Peace“ geworden – oder zumindest ein bisschen abgedreht (Jim Sullivan). Die musikalische Sprache im Songwriting mag auf den hier versammelten Alben unterschiedlich sein – viele Singer/Songwriter aus England beziehen sich auf britischen Folk, auf das europäische „Kunstlied“ oder den Chanson, viele US-Musiker haben mindestens einen Fuß in Country, Folk, Hillbilly und Blues – und sie alle haben die Elektrifizierung der Rock und Pop-Musik ihrer Zeit erlebt und als Teil ihrer eigenen Geschichte in ihre Musik integriert – und manchmal noch in den Baroque-Pop-Sound der Saison getaucht. Aber alle Alben hier haben gewisse thematische Gemeinsamkeiten – sind voller Bilder ihrer Zeit und es sind insbesondere diese Texte, die sich im Vergleich zu denen der „Singer/Songwriter“ vor dem Summer of Love, vor ’67/’68 stark verändert haben. Die Texte, die bei allen hier versammelten Alben/Musikern enorm wichtig sind, sind allgemeiner und allgemeingültiger geworden. Dies war damals eine neue Art von Musik – hier etablierte sich der bis heute im Grunde unveränderte „Singer/Songwriter“. Wie immer sind dabei die beiden Alben des (IMhO) Königs der Singer/Songwriter jener Tage – Townes Van Zandt’s beide ’69er Alben – im Hauptartikel 1969 ausführlich beschrieben. Aber Etliches, was hier beschrieben ist, ist nicht schlechter, hätte nur den Rahmen gesprengt – in einem Jahr, in dem es wunderbare Alben regnete. Und zwar so stark, dass ich auch das Themengebiet Singer/Songwriter in zwei Kapitel aufteilen muß.

Townes Van Zandt

Our Mother The Mountain –

(Tomato, 1969)

Diese beiden klassischen Singer/Songwriter (…oder Country?-) Alben sind – wie in der Einleitung gesagt – im Hauptartikel 1969 beschrieben ….

Townes Van Zandt

s/t

(Tomato, 1969)

…hier nur der kurze Hinweis, dass Townes Van Zandt die Krone aller Songwriter tragen sollte. Das meinte Bob Dylan, das meint fast die komplette Country-Musiker-Elite, die seine Songs gecovert hat – und das meine vor Allem ich…

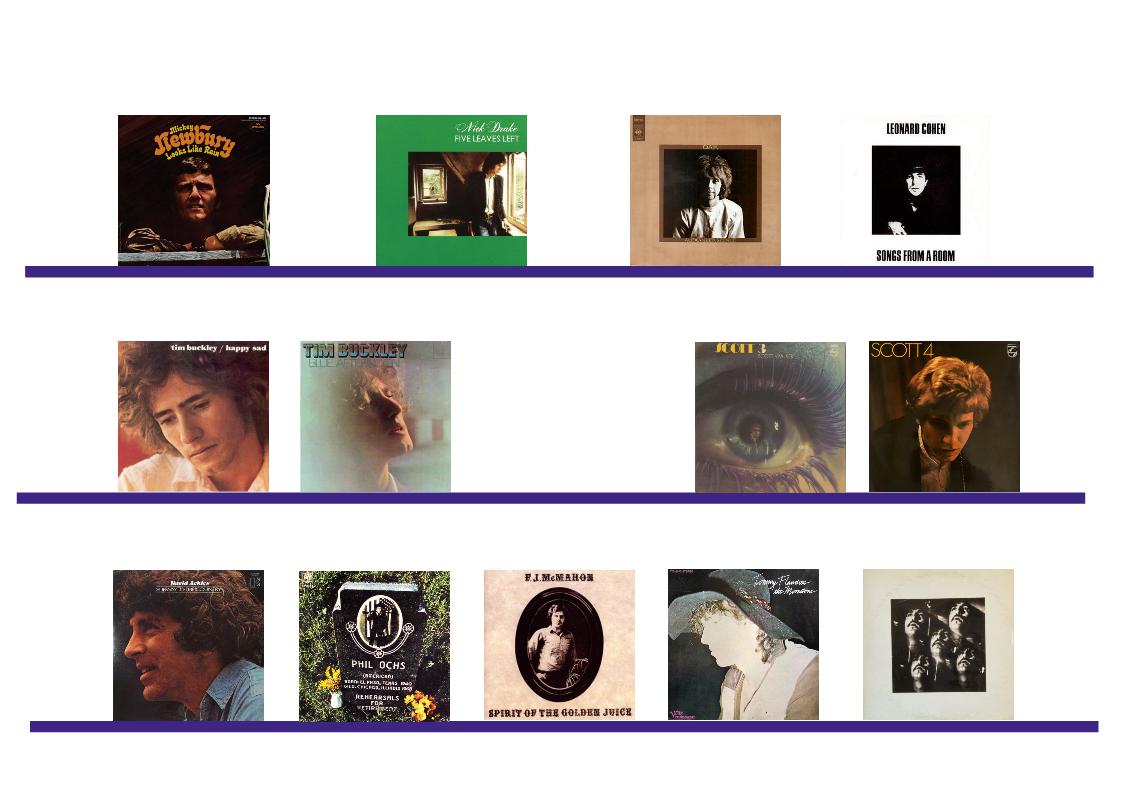

Mickey Newbury

Looks Like Rain

(Mercury, 1969)

… und nachdem man Townes Van Zandt erwähnt hat, muss man auf dessen Kollegen Mickey Newbury hinweisen – der 1969 nach einem für ihn unbefriedigenden Debüt sein zweites Album in die Welt setzt. Der Texaner Newbury hat – wie Van Zandt – einen hervorragenden Ruf unter Kollegen, gilt als anspruchsvoller Songwriter irgendwo zwischen Country, Folk und barockem Pop und verschafft sich ebenfalls in den kommenden Jahren mit erfolgreichen Coverversionen seiner Songs ein gewisses finanzielles Polster. Seine Songs wurden von Elvis, Jerry Lee Lewis, Kenny Rogers etc gecovert – und auch heute noch kennen ihn Musiker wie Bill Callahan (Smog…) – aber seine Solo-Alben blieben bis heute (zu) wenig bekannt. Looks Like Rain ist in vieler Hinsicht seiner Zeit voraus: Es ist ein Konzept-Album, bei dem die Songs durch Soundeffekte wie Wind, Regen Glocken etc miteinander verbunden sind. Die Musik hat mit Country soviel zu tun wie mit Pop, sitzt vollkommen zwischen den Stühlen, ist hoch-romantisch bis zum Kitsch, aber überschreitet nie die Grenze zur Geschmacklosigkeit – mal wird seine Musik (aus der Zeit zwischen ’69 und ’74) „Progressive Country“ genannt, mal habe ich den Begriff „Ambient Country“ gelesen – und immer sieht man die großen amerikanischen Ebenen vor sich, hört Wind und Regen, lassen die Texte ganze Geschichten entstehen, die sich auf kommenden Alben fortsetzen werden. Dazu gibt es Songs wie „She Even Woke Me Up to Say Goodbye“ oder den Titelsong des kommenden Albums „San Francisco Mabel Joy“ – Songs die ich wissentlich auf eine Stufe mit dem Besten von Scott Walker stelle (mit dem vergleiche ich Newbury gerne)… nur dass Newbury ur-amerikanisch ist. Looks Like Rain ist ein ungewöhnliches, sehr schönes, zutiefst romantisches Album zwischen den Stühlen, einerseits (seinerzeit) innovativ, andererseits aus alten Traditionen schöpfend. Und dass Waylon Jennings Newbury in seinem Klassiker “Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) auf das gleiche Podest neben Willie Nelson und Hank Williams stellte, muss man als ein berechtigten Hinweis auf Newbury’s Klasse anerkennen.

Nick Drake

Five Leaves Left

(Island, 1969)

Rock-Fotograf. Hat etliche Folk-Alben mit

Cover versehen

Nick Drake hatte doch eigentlich alles, was einen erfolgreichen Musiker ausmachen sollte: Er hatte eine wunderbare Stimme, war ein versierter Gitarrist, hatte großartige Songs und er hatte für sein Debüt Five Leaves Left (Der Titel bezieht sich auf die letzten 5 Blättchen für Zigaretten) mit Joe Boyd einen namhaften Produzenten und die Besten der Besten der britischen Folk Szene als Begleitung (Richard Thompson von Fairport Convention an der Gitarre und Danny Thompson von Pentangel am Bass). Aber – der junge Mann war viel zu perfektionistisch um live auftreten zu können, dazu noch äußerst introvertiert– so sehr, daß er bei den wenigen Konzerten mitunter minutenlang stumm dasaß und seine Gitarre stimmte. Seine Studioalben allerdings zeigen, wie gut er war, und was für ein Talent die Welt verlor, als er 1974 Suizid beging. Schon dieses Debüt besticht durch die melodisch reichen Songs, und es ist durchaus optimistisch im Ton, und durch die dezenten Streicher und Bläser-Arrangements des Schulfreundes Robert Kirby klingen die Songs noch delikater. Die Lyrics sind zwar melancholisch, aber man kann wirklich nicht – wie es so gerne versucht wird – suizidale Gedanken hineinlesen. Dazu ist seine Stimme und Intonierung nicht etwa düster, nein, ich habe eher einen ruhigen, vielleicht etwas verregneten englischen Samstagnachmittag vor Augen, wenn ich diese Songs höre. Jeder hat auf diesem (wie auf den beiden folgenden Alben) so seine Favoriten: Meine wären „River Man“ und „Cello Song“ – aber das Album ist als Ganzes perfekt – und diese Atmosphäre in die Sonne Kaliforniens versetzt führt mich zu…..

Alexander Spence

Oar

(CBS, 1969)

.. der allerdings mit noch mehr Recht gerne mit Syd Barrett verglichen wird. Alexander Spence hatte ein paar Jahre zuvor mit den so talentierten wie glücklosen Moby Grape eine Karriere vor die Wand gefahren. Mit den damals angesagten Drogen hatte er sich Paranoia und Schzophrenie zugelegt, und war dann in der Psychiatrie verschwunden. Ein halbes Jahr später tauchte er wieder auf, verlangte ein Motorrad und Studiozeit in Nashville und nahm mit kleinem Budget komplett alleine dieses Solo-Album innerhalb weniger Tage auf . Dass er die Songs kaum ausformulierte, dass sie – nach heutigen Masstäben – wahrhaftig „LoFi“ sind, verleiht ihnen nun eine seltsame Modernität. Zur damaligen Zeit war diese Nicht-Produktion keine Qualität, sondern ein Mangel, heute kenne ich etliche „erfolgreichere“ Alben, die weit weniger durchgestyled sind, und das als Credibility verkaufen. Aber – wie immer – was zählt, sind die Songs: Und da hatte Skip Spence, vielleicht gerade weil er (zumindest für kurze Zeit) einem extremen Umfeld entkommen war, anscheinend einen Berg an Inspiration und Material vorzuweisen. Schon bei Moby Grape war Spence DER Songwriter gewesen (…neben anderen, die waren ein Sammelbecken für talentierte Musiker…), er hatte u.a. deren besten Song „Omaha“ geschrieben, hier scheint sein Talent noch einmal auf wie ein dunkler Diamant, Da ist „War in Peace“, gesungen im Falsett, ein Stück das so lose und zufällig klingt wie es zugleich konzentrierte Planung bietet – Spence spielte wie gesagt alle Instrumente selber ein, und dabei alle Elemente im Rahmen zu halten erfordert ein genaues Wissen um das erwünschte Resultat. Dann ist da das über neun-minütige „Grey/ Afro“, eine verfremdete Stimme, die dubiose Lyrics über Bass und Drums rezitiert. Oar dokumentiert, wie ein kreativer Geist langsam immer tiefer in Depression und Wahnsinn versinkt – und sich damit fast freudvoll abfindet. Das Album mag finstere Aspekte haben, aber Spence war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich auch glücklich über die Gelegenheit, sich äußern zu können. Selbstredend wollte ’69 keiner diese Outsider-Musik hören – inzwischen hat Oar mindestens Kultstatus. Spence versank hiernach immer tiefer in Sucht und Krankheit und starb völlig verarmt im Jahr 1999 in einem Heim.

Leonard Cohen

Songs From a Room

(CBS, 1969)

Leonard Cohen’s erste VIER Alben gehören allesamt zu den definitiven Weren des Singer/Songwriter Genres – Songs of Love and Hate, der tief-dunkle ’70er Nachfolger zu Songs From a Room , ist eines der größten Alben seiner Tage – hier und da vergeblich nachgeahmt, nie erreicht – und das ’67er Debütalbum hat die bekannteren Songs. So ist dieses zweite Leonard Cohen Album gewissermaßen eingezwängt zwischen zwei Meisterwerken – was aber seiner Qualität keinen Abbruch tut. Immerhin sind hier Songs wie „Bird on a Wire“, „The Story of Isaac“ und „Tonight Will Be Fine“ enthalten, die allein schon ein ganzes Album tragen können. Immerhin sah Cohen in dieser Zeit noch nicht völlig schwarz, er war natürlich kein „Pop-Sänger“, er klang schon beim 67er Debüt so alt wie die Zeit – und das hatte sich nicht geändert, aber noch strahlt hier und da die Abendsonne in die Songs, wenn er beim Opener „Bird on a Wire“ etwa Bilder vom „...worm on a hook“ bis zum „knight in an old-fashioned book“ zeichnet. Die Arrangements sind sparsamer als auf dem Debüt, in fast jedem Song erklingt irgendwo im Hintergrund die Maultrommel, dafür kreischen beim wortgewaltigen „A Bunch of Lonesome Heroes“ doch noch einmal die Acid-Gitarren des Debütalbums auf. Cohen’s Musik ist durch ihre Reduziertheit zeitlos geblieben – auch wenn es auf Songs from a Room – wie bei all seinen Alben – Hinweise auf die aktuellen Moden geben mag. Das Prinzip dieser Art von Musik hat sich schließich seit den Zeiten der Barden kaum geändert: Melodie trägt Text trägt Stimme – und Leonard Cohen’s Pfund war neben den fantastischen Texten immer seine kluge Beschränkung auf’s Wesentliche, die anscheinend so simplen Melodien und sein grummelnder Bariton. Von all dem bietet Songs From a Room reichlich. Und Leonard Cohen blieb das Urbild des Existenzialisten.

Tim Buckley

Happy/Sad

(Elektra, 1969)

Das erste was ich sagen muss, ist – Happy/Sad ist Tim Buckley’s schönstes Album. Es mag nicht sein visionärstes sein, es mag auch nicht sein zugänglichstes sein, es ist eigentlich ein Album des Überganges, aber es hat eine einzigartig spätsommerliche Atmosphäre, die es in der Zeit einfängt, wie ein Insekt in Bernstein. Nach dem Erfolg von Goodbye and Hello entschloss sich Buckley, seine Vorliebe für Jazz in seinen Folk-Singer/Songwriter Sound einfließen zu lassen und nahm mit kleiner akustischer Besetzung eine mutige Kollektion von gerade mal sechs teils über 10-minütigen Songs auf, die die Grenzen seines bisherigen Schaffens in alle Richtungen überschritt. Bei jedem Hören fällt mit zu meiner Überraschung auf, dass auf Happy/Sad weder Drums noch Percussion diese außerordentlich rhythmische Musik unterstützen. Der Bass und ein prägnates Vibraphon untermalen Gitarren zwischen jazzigen Soli und weichen Chords. Die Hauptarbeit aber übernimmt Tim Buckleys fantastische Stimme. Hier begann er wirklich die Grenzen ihrer Möglichkeiten auszuloten – aber einer der wunderbaren Aspekte an Happy/Sad ist, dass er seine Stimme hier trotzdem noch den Songs unterordnete. Songs, bei denen sich zeigt, dass Buckley auch als Songwriter in Hochform war. Dadurch ist Happy/Sad meiner Meinung nach das beste Album, um einen Einstieg in sein Werk zu finden.

Tim Buckley

Blue Afternoon

(Straight, 1969)

Kaum fünf Monate später wechselte Buckley zu Frank Zappas Straight Label und vollzog in aller Konsequenz den Schritt hin zu seiner Vision/Version von Jazz. Nun produzierte er selber und nahm in vier Wochen nicht nur Blue Afternoon, sondern auch – zumindest teilweise – die beiden Nachfolger Lorca und Starsailor auf. Das ’69 veröffentlichte Blue Afternoon besteht dabei noch aus älteren – zunächst für Happy/Sad gedachten – Songs wie dem optimistischen Opener „Happy Time“ oder dem weit düstereren „Chase the Blues Away“. Hier war Folk der Ausgangspunkt für Exkursionen in eine seltsame, eigenwillige Form von Vocal-Jazz. Der Einzige, der in eine ähnliche Richtung gegangen war, war im Jahr zuvor Van Morrison mit Astral Weeks gewesen – aber dort waren dessen irische Wurzeln und der Blues Leitmotiv. Auf Blue Afternoon ist der Folk-Einfluss prägend und noch ging Buckley nicht so weit, wie auf den beiden folgenden Alben. „River“ und „Cafe“ wären auch auf Happy/Sad nicht fehl am Platze gewesen, sind atmosphärisch und melodisch – und somit für un-angestrengten Konsum geeignet. Der letzte Song der LP – „The Train“ – weist dann aber schon die Richtung, in die Buckley seine Stimme dehnen sollte.

Scott Walker

Scott 3

(Phillips, 1969)

Hier einer, der in Europa seinen Erfolg hatte, einer, den man zunächst als Interpret, nicht als „Writer“ auf dem Schirm hat(te). Scott 3 – Scott Walker’s letztes Top Ten Album im United Kingdom – war das erste, auf dem er den überwiegenden Teil der Songs selber verfasst hatte, die drei Cover-Versionen entstammen der Feder seines großen Vorbildes Jacques Brel. Man muß sich bei diesem Album vor Augen halten, dass Walker vor gerade mal 18 Monaten noch als Teenager Idol in entsprechenden Magazinen abgelichtet worden war – und nun sang er auf „Big Louise“ für die Zeit ausgesprochen explizit über eine Prostituierte! Was Scott 3 auf musikalischem Gebiet so ungewöhnlich macht, ist die Vermischung zweier ästhetischer Systeme: Eine Orchestration die an Sinatra gemahnt stößt auf Gesang und Texte, die so tiefgründig und melancholisch sind, dass sie in diesem Zusammenhang fast surreal wirken – Ein Kontrast übrigens , den Sinatra bei seinem dunklen Meisterwerken Sings Only for the Lonely ebenfalls nutzte. Aber auf Scott 3 gibt es nochlichte Momente, auch wenn bei „It’s Raining Today“ die Geigen im Hintergrund fast atonal flirren, meint man Hoffnung fühlen zu können. „If You Go Away“ basiert auf dem Jacques Brel Song „Ne me quitte pas“ und ist mindestens so berührend wie das Original, „Copenhagen“ läßt, wie Manches an dieser Musik, auch an den frühen David Bowie denken – der sich wiederum Scott Walker sicherlich angehört hat. Manchem gilt Scott 3 aufgrund seiner Kombination aus Anspruch und düsterem Pop-Appeal als Walkers bestes Album…

Scott Walker

Scott 4

(Philips, 1969)

aber experimenteller und in meinen Ohren besser noch war sein im selben Jahr veröffentlichtes Album Nummer 4. Hier sind nun alle Songs von Scott Walker selber geschrieben, und die dazugehörigen Lyrics für den Pop-Betrieb vollkommen ungeeignet. So wurde es dann logischwerweise das erste Album, das die britischen Top Ten nicht erreichte. Schon der erste Track „The Seventh Seal“ behandelt den gleichnamigen Ingmar Bergman Filmklassiker, „The Old Man’s Back Again“ ist dem Neo-Stalinistischen Regime gewidmet, „Hero of the War“ ist ein ironischer Tribut an einen Kriegshelden. Auf dem Backcover wurde Albert Camus mit „a man’s work is nothing but this slow trek to rediscover, through the detours of art, those two or three great and simple images in whose presence his heart first opened“ zitiert. Musikalisch wurden die Arrangements etwas heruntergefahren, erinnern manchmal an Filmmusik von Ennio Morricone, die Songs bleiben dabei wundersam melodisch und auch wunderbar majestätisch. Walker hatte bislang noch nie so gut komponiert. Dass er sich mit dieser Musik – die ihm offenbar eine Herzensangelegenheit war – ins kommerzielle Abseits manövrierte, würde ihm in den kommenden Jahren wohl immer gleichgültiger werden. Bald kamen noch ein paar etwas halbherzige, kommerziellere Alben, die das Anhören kaum lohnen, aber dann führte er mit den Walker Brothers auf Nite Flights (78) seine Experimente weiter, wandte sich ganz von Pop und Kommerz ab und positionierte sich seit den 90ern bis zu seinem Tod 2019 mit Alben wie Drift oder Soused (mit der Extrem-Drone Band SunnO))) völlig ausserhalb der Populärmusik. Da, wo er wohl hin wollte…

David Ackles

Subway to the Country

(Elektra, 1969)

Buckley

Und ab jetzt wird es ungerecht: Hier ein paar Singer/Songwriter, deren Reputation unter Musikern groß, deren kommerzieller Erfolg – und deren andauernder Ruhm – verzweifelt gering blieb. Wobei: David Ackles hat es da im Vergleich sogar noch ganz gut getroffen. Er hatte als Kind in einer TV-Serie mitgespielt, war von seinen Eltern, vom Theater, der Kirche, seinem Studium der englisch-sprachigen Literatur und vom Folk der Mitt-Sechziger in LA beeinflusst und durfte Ende der Sechziger immerhin auf dem progressiven Elektra-Label als Songwiter aufnehmen. Niemand war in der Lage seine Songs zu interpretieren und Jac Holzman ermutigte ihn, seine Songs selber einzuspielen. Für sein letztjähriges erstes Album hatte Elektra ihm die Heavy-Supergroup Rhinoceros an die Seite gestellt, das zweite Album Subway to the Country bekam die Vollbedienung: 22 Musiker waren beteiligt, mit Al Kooper wurde zunächst das Grundgerüst im Country-Style gelegt, das dann mit üppigen Orchester-Arrangements ins zu der Zeit hippe Barock gehoben wurde. Aus dem Elektra-Stall rekrutierte man Könner wie Lonnie Mack (g) oder Ex-Kingsmen Don Gallucci (… der lustigerweise bald die Stooges produzieren wird…). Und auch hier gilt: Das Namedropping wäre ja bei schwachem Ergebnis uninteressant. Nicht umsonst wird Ackles heute noch von so unterschiedlichen Musikern wie Elvis Costello, Elton John, Springsteen und Phil Collins verehrt. Es gibt die Meinung, dass Subway to the Country wegen des zu großen Bestecks das schwächste (seiner vier…) Alben ist. Und Ja – man muss sich an den Neil Diamond Bombast gewöhnen – aber Ackles vermied so bewusst die Wiederholung des Debütalbums. Songs wie „Candy Man“. „Cabin on the Mountain“ oder der Titeltrack sind bei aller Verzierung im Folk gegründet und beeindruckend durchkonstruiert. In der Tat kann ich gerade Costello’s Vorliebe für diesen Songwriter verstehen – der baut seine Songs auch gerne wie komplexe Maschinen, Und Springsteen wird sich Ackles Gesangsstil genau angehört haben. Zuletzt dürften Ackles‘ Songs zu komplex, seine Lyrics zu tiefgründig für die US-Gesellschaft gewesen sein. Mein Favorit hier ist das gespenstische „Woman River“, und ich mag die Großstadt-Atmosphäre, die via Orchester erzeugt wird, die wiederum durch die Sehnsucht nach einem einfachen Leben konterkariert wird. Also: Man muss nachdenken, wenn man Subway to the Country hört. Letztlich hat David Ackles vier sehr unterschiedliche, sehr anspruchsvolle Singer/Songwriter-Alben hinterlassen – die leider inzwischen fast nirgendwo mehr aufzutreiben sind. Es lohnt sich, sie zu suchen.

Phil Ochs

Rehearsals for Retirement

(A&M, 1969)

Kann man noch besser zu dem hier beschriebenen Thema passen? Phil Ochs war bis Mitte der 60er einer dieser Protest-Sänger im Gefolge Dylan’s gewesen – aber einer mit messerscharfer Intelligenz und textlicher Schärfe, einer der sich selber „Singing Journalist“ nannte. Er hatte wortgewaltig gegen Vietnam protestiert, hatte die Counter-Kultur untergehen sehen – und in den letzten Jahren Wut und Begeisterung gegen Wut und ätzende Ironie getauscht…. Er hatte den Vertrag mit Elektra gegen einen bei A&M getauscht, wo er nun seine neuen Texte und mit üppigeren Arrangements und verändertem Sound-Bild ausmalen wollte. Ochs war noch immer politisch – ein Song wie „I Kill Therefor I Am“ kann nicht missverstanden werden (auch wenn Metallica-Fans bei diesem Titel andere Musik erwarten würden), aber bei „My Life“ verzweifelt er regelrecht an der Vergeblichkeit aller Auflehnung. Und das schön barocke „The Scorpion Departs but Never Returns“ benutzte das mysteriöse Verschwinden eines US-Atom-U-Bootes als Allegorie für das Versinken einer ganzen Generation von einst idealistischen Jungen. Die Arrangements dazu waren fein ausgearbeitet, es gab Bläser, Piano, elektrische Gitarren und melodisch komplexe, fein austarierte Songs…. Und genau das war das Problem. Man KANN sagen, Ochs‘ Stimme passte nicht ganz zu diesen Verzierungen, aber das war sein Stil. Aber die Komplexität des Materials war – wie bei David Ackles – vermutlich das eigentliche Problem. Zu wenig Naivität, zu viel Psychoanalyse, zu wenig Simplizität, zu viel Niveau, zuviel Dunkelheit… und dazu Fans, die was Anderes erhofft haben dürften. Das Album wurde nach ein paar Tausend verkauften Einheiten nie wieder aufgelegt. ICH hoffe, daß irgendwann eines der verdienstvollen Re-Issue-Labels unserer Tage diesen Artikel liest und tätig wird. Rehearsals for Retirement ist – wie die drei anderen A&M Alben von Phil Ochs – wunderschöner und intelligenter Singer/Songwriter-Stoff. Lehrstücke für allen Bereiche, die diese Musik ausmachen.

F.J.McMahon

Spirit of the Golden Juice

(Accent, 1969)

Der Folksänger Fred. J. McMahon kam ursprünglich aus Santa Barbara, hatte vor seiner Zeit bei der US-Army Musiker wie die Beatles und vor Allem den Countrymusiker Hoyt Axton als Vorbilder auserkoren, war mit Band aufgetreten – und mußte dann nach Vietnam und Thailand. Zurück von dort nahm er Spirit of the Golden Juice für das semi-legendäre Accent-Label auf. Man hört dem Album den geringen Aufwand kaum an – es gibt Bass und Drums von Musikern, die im Vergessen versunken sind, McMahon’s Gitarrenspiel ist solide, seine Stimme vielleicht nicht ganz so reich wie die von Tim Hardin oder Fred Neil – aber man kann ihn mit diesen Leuten vergleichen. Der sparsame und warme Sound deses Albums aber könnte genauso gut heute entstanden sein – analoges Equipment vorausgesetzt…. Der Reiz liegt in der Stimmung zwischen Reflektion und Melancholie – in der Haltung, die nach der Zerstörung der Illusionen der Hippie Generation so immanent geworden waren. McMahon sang über seine Erlebnisse als GI in Süd-Ost Asien – der titelgebende „golden juice“ ist der Whisky, der der Treibstoff der GI’s gewesen sein soll – seine Songs irgendwo zwischen Folk, Country und Lo-Fi Psychedelik mögen wenig Aufsehen erregt haben – aber es kam sicher auch zu wenig Unterstützung vom Label. McMahon bot nun einmal eine Art von Musik, die nicht gerade nach Aufmerksamkeit schrie – ähnlich wie Nick Drake in England. Er ging im Anschluss an die Aufnahmen auf eine Tour entlang der Westküste und beendete dann seine Karriere als Musiker. Dieser musikalische Schatz wurde erst 35 Jahre später von den jungen Folk-Musikern des neuen Jahrtausends gehoben und auf diversen Labels wiederveröffentlicht. Songs wie „The Road Back Home“ oder das Titelstück sind die Wiederentdeckung wert.

Tommy Flanders

The Moonstone

(Verve Forecast, 1969)

Tommy Flanders war ein paar Jahre zuvor der Original-Sänger der New Yorker Band Blues Project – er sang auf deren ’66er Debüt Live at the Cafe Au Go-Go, machte noch eine Single, verschwand dann aber regelrecht in der Versenkung – und tauchte 1969 etwas überraschend mit einem neuen Album wieder auf. The Moonstone war vermutlich als letzter Versuch gedacht, im Pop Business Fuß zu fassen – und dazu versuchte Flanders sich mit Musik, die im Ton an damals aktuelle Größen wie Tim Hardin, an Tim Buckley oder Fred Neil gemahnte. Das als Opener gewählte „Since You’ve Been Gone“ ist noch die übliche Singer/Songwriter-Ware der End-Sechziger, aber der Titelsong kann es durchaus mit den besten Songs der oben genannten, weit bekannteren Zeitgenossen aufnehmen. Da ist das spinnenhafte Gitarrenspiel von Session-Crack Bruce Langhorne, da ist Flanders‘ klare und kraftvolle Stimme, da sind Begleiter wie Jerry Scheff (b) und Michael Botts (dr), die dem ganzen Album einen fließenden Sound irgendwo zwischen melancholischem Country und verträumter Hippie-Seligkeit verleihen. Auch dieses Album verkaufte sich, kaum, die Mischung aus Folk und Country war (noch) nicht populär, Flanders selber war inzwischen nur noch Wenigen bekannt und auf Tour hätte er sich die für das Album so wichtigen Begleiter nicht leisten können. So verschwand auch Flanders wieder von der Bildfläche und ward nicht mehr gesehen….und auch The Moonstone ist dankenswerterweise wiederentdeckt und –veröffentlicht – es ist das nächste Beispiel für Musik, die eigentlich zu Unrecht vom Radar verschwindet.

Jim Sullivan

U.F.O.

(Monnie, 1969)

Die Geschichte, die zu diesem Album bzw. zum Kalifornier Jim Sullivan erzählt wird, als Erstes: Im März 1975 fährt der inzwischen ziemlich frustrierte Musiker nach Nashville. Er hält irgendwo in New Mexico in einem Motel, geht hinaus in die Wüste – und verschwindet rätselhafterweise spurlos. In Anbetracht insbesondere des Titels seines ’69er Debüt-Albums gibt es natürlich UFO-Entführungs-Spekulationen… aber letztlich ist das eine Kuriosum am Rande, das ungerechterweise die Tatsache überdeckt, dass mindestens Sullivan’s Debüt mehr Beachtung und Würdigung verdient hat, als es bekam. Dabei hatte doch Alles so gut angefangen: Sullivan hatte sich in Clubs in Hollywood mit Songs in der Schnittmenge zwischen Folk, Rock und Country einen Namen gemacht, kannte neben Schauspielern wie Harry Dean Stanton oder Lee Marvin auch die gesamte LA-Studio-Elite. Extra für ihn gründete der Schauspieler Al Dobbs das Monnie Label und veröffentlichte ein Album, das eine ziemlich beeindruckende Stimme und einen durchaus talentierten Songwriter vorstellen sollte. Dass die Songs neben den üblichen Leid- und Liebes Geschichten tatsächlich auch U.F.O.-Themen behandelten, macht das Album schon ungewöhnlich. Es entsteht eine Atmosphäre, die an einen spacigen Tim Hardin denken lässt. Aber dass Jazz-Bassist Jimmy Bond gekonnt arrangierte und dass sehr sauber musiziert wurde, schlug sich nicht in Verkäufen nieder. Selbst die Teilnahme von Drum-Koryphäe Earl Palmer fiel nicht auf. Dabei sind Songs wie „Jerome“, „Rosey“ oder „Sandman“ von einer melancholischen, sonnendurchfluteten Wärme. Sehr 60er, aber auch sehr schön – wie Vieles hier. Das Label Light in the Attic entdeckte die Obskurität wieder. Das wünsche ich mir für so manches Album hier.

Und auch hier: Diese Auswahl!!!

in der Tat werde ich in einem zweiten Teil weitere Alben mit dem Thema Singer/Songwriter überschreiben. 1969 gibt es in der Musikindustrie einige Verantwortliche, die Männern (und natürlich auch Frauen, aber die habe ich fein säuberlich von den Männern getrennt…), die Gitarre spielen und ihre Befindlichkeiten besingen, mit Vertrag und Studiozeit versehen – in der Hoffnung, auf den Trend aufzuspringen. Aber ich beschränke mich pro Artikel auf eine übersichtliche Anzahl von Alben mit gewisssen Gemeinsamkeiten und werde weiter Alben dieser Art ganz einfach in einem zweiten Teil beschreiben. Alben wie:

Neil Young – Everybody Knows This Is Nowhere

Donovan – Barbajagal

Harry Nilsson – Harry

Crosby, Stills & Nash – s/t

… und so könnte ich noch eine Weile weiter vor mich hin namedroppen. Und wäre immer noch nicht sicher, ob andere Alben, denen ich eine Überschrift mit den Begriffen Country oder Folk vorangestellt habe, nicht unter der Bezeichnung Singer/Songwriter besser untergebracht wären. Also lass dich durch die etwas willkürliche Schubladisierung nicht anfechten, nimm all das hier als Empfehlung zum Zuhören, und lies an anderer Stelle weiter über Alben wie

John Stewart – California Bloodlines

Bob Dylan – Nashville Skyline