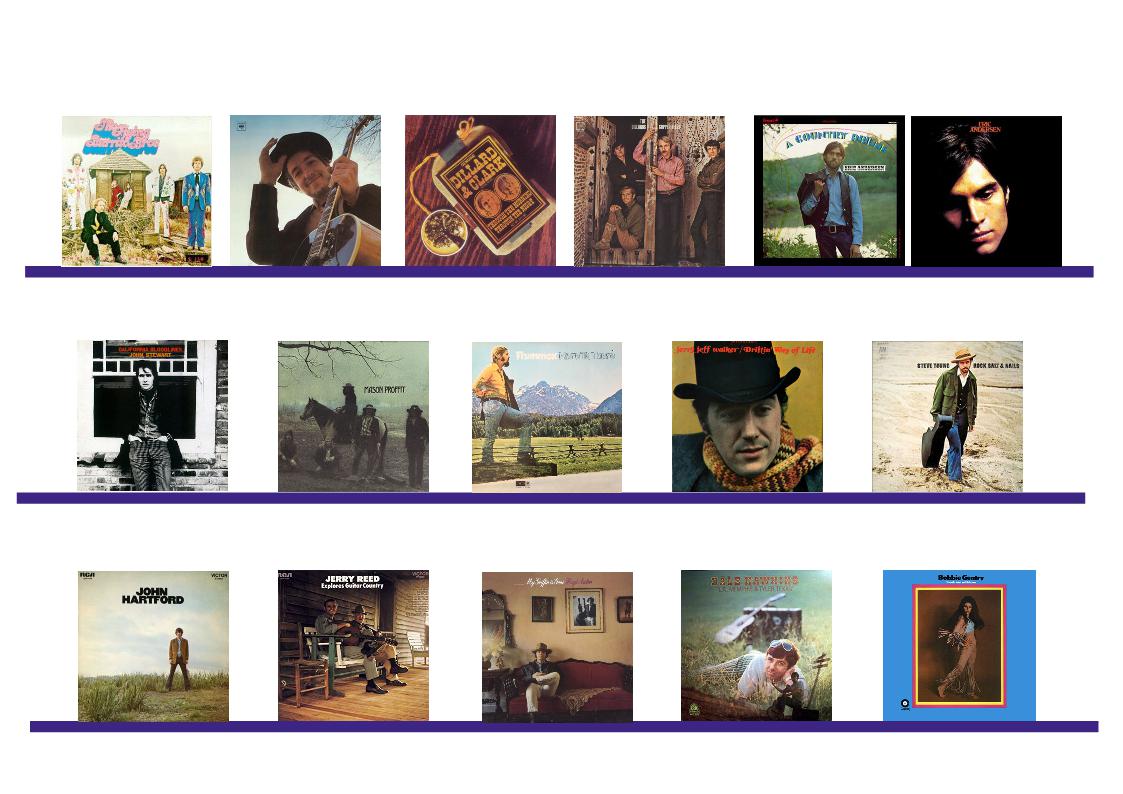

Es gibt ganz einfach ein paar jüngere, moderner eingestellte Musiker, die vielleicht auch eine kritischere Einstellung zum Staat haben, die Greenwich Village Folk und Psychedelic Rock und den Summer of Love auf diese oder jene Weise miterlebt haben und den Support des Vietnam Krieges nicht als ihre vaterländische Pflicht betrachten, die aber die ur-amerikanische Volksmusik – Country sagen wir hier dazu – auch gehört haben und sich für sie interessieren. Die nicht nur alte Folk- und Bluesmusiker bewundern, sondern auch Jimmie Rogers, die Carter Family und Hank Williams kennen und lieben gelernt haben. Und die diese Musik nun auch interpretieren, weil sie im Ursprung ihre Einstellungen weit mehr wiederspiegelt, als Nashville-Country. Denn das ist Musik, die von Blues und Folk nie weit entfernt war. Leute wie Gram Parsons, Gene Clark und seine Kumpels von den Dillards undsoweiter (siehe unten) wollen nicht, dass die erzkonservativen Oligarchen von Nashville Country für sich vereinnahmen. Und mancher Künstler, der nicht ganz so fest im Nashville-System verankert ist, sieht, was da von links unten hochkommt. Dass Bob Dylan sich mit Country beschäftigt, hat vielleicht auch persönliche Gründe, aber er ist damit am Puls der Zeit. Und er hat mit Johnny Cash einen Freund und Kollegen, der von Dylanologen zu jener Zeit eher im Lager des Feindes verortet wurde. Mancher Songwriter dieser Tage spielt Country, nennt das dann Folk – und hat ein Publikum, das George Jones und Dolly Parton verachtet. Tony Joe White oder Jerry Jeff Walker etwa sind eindeutig Country – aber ihre Haltung und ihr Image passen nicht nach Nashville – da gelten sie vermutlich als Hippies. Sie sitzen zwischen Stühlen, die sowieso schon wackeln. Ich versuche hier wieder eine logische Abfolge von Alben zu beschreiben, die Country sind, aber auch Folk und Psychedelic Rock und andere Stil.Elemente verarbeiten. Dass ich dadurch in Grauzonen gerate, dass da manches Album auch in einen Artikel über Singer/Songwriter und/oder Folk passen würde, dürfte klar sein. Meine „Themenartikel“ leben von und mit dieser Unentschiedenheit. Es ist eine themenbezogene Auswahl von Alben, keine dogmatische Stil-Festlegung.

Townes Van Zandt – Our Mother The Mountain – (Tomato, 1969)

Townes Van Zandt – s/t – (Tomato, 1969)

Die Musik des Texaners Townes Van Zandt ist Country – aber mit der großen Nähe zu Folk und Blues, die viele Alben des „alternativen“ Country der End-Sechziger auszeichnet, die ich hier beschreibe. Es ist also auch Country – aber in einer gespiegelten Version. Beide großartigen Alben habe ich ausführlich im Hauptartikel ’69 beschrieben…

The Band – s/t – (Capitol, 1969))

… was auch für das epochale zweite Album von The Band gilt. Die Frage ob das überhaupt Country ist, lasse ich gerne gelten – und antworte mit einem deutlichen „Ich finde schon – unter Anderem …“ Die Country-Spurenelemente sind überdeutlich, aber auch hier spielen Folk und Blues und Soul eine gewichtige Rolle…

The Flying Burrito Brothers

The Gilded Palace Of Sins

(A&M, 1969)

(u.a. auch Dylan oder Steve Young (siehe unten)

Gram Parsons hatte schon ’67 mit der International Submarine Band und im Anschluss mit den Byrds mit dem von ihm geprägten Album Sweetheart of the Rodeo Countrymusik im Spiegel der populären, psychedelischen Rockmusik reflektiert. Aber es gab Probleme mit dem Vertragspartner der International Submarine Band, welcher ihn nicht bei den Byrds sehen wollte. Seine Vocals wurden zum Teil gelöscht, eine Tour in Südafrika missfiel ihm – also verließ er die Band und gründete ein Vehikel für seine Vision von klassischer Countrymusik. So ist sein erstes Album mit den Flying Burrito Brothers die wahre Geburtsstunde des Genres. Parsons war stimmlich in Hochform und hatte nun Musiker hinter sich, die seiner Vision folgen konnten und wollten: Da war Sneaky Pete Kleinow’s Steel Guitar, die die Grenze zum Psychedelic Rock überschritt, da war mit Chris Hillman ein Songwriting-Partner der auch noch wunderbare Harmony Vocals beizusteuern vermochte. Und vor Allem hatte Parsons Songs wie „Hot Burrito No. 1“ und „Hot Burrito No. 2“ , die mühelos zwischen Country-Heuler und dem psychedelischen Rock’n’Roll der Sechziger wechselten. Natürlich hatte er auch astreinen Country verinnerlicht, wie er mit „Sin City“ bewies und er zeigte bei Coverversionen von „Dark End of the Street“ oder „Do Right Woman“, dass er auch wusste, wie eng R&B und Country beieinander liegen konnten. Gilded Palace of Sins mag nicht den Bekanntheitsgrad der Alben seiner Imitatoren von den Eagles haben, aber die Vereinigung von Rock und Country wurde selten so organisch und schön vollzogen, wie auf diesem (und bedingt auch ihrem zweiten) Album. Gilded Palace of Sins verkaufte sich nur sehr mäßig, vielleicht war es unklug, dass Parsons so deutlich zeigte, wie ernst er es mit seiner Liebe zum Country meinte, Der Plattenkäufer sah als erstes die Nashville-Klamotten der Musiker. Das mag Hippies abgeschreckt haben, und die beiden Damen in der Hüttentür im Hintergrund könnten aufmerksame Country-Fexe irritiert haben.

Bob Dylan

Nashville Skyline

(Columbia, 1969)

Und auch der heilige Bob hatte in den Country-Spiegel geschaut: Seit einem Motorrad-Unfall im Jahr 1966 hatte Bob Dylan sich komplett aus dem Musikgeschehen herausgehalten. Vermutlich hatte er auch genug von seiner Position als Messias der Gegenkultur und wollte die Zeit der Rekonvaleszenz nutzen, um neue alte Quellen zu finden. Mit dem 67er Album John Wesley Harding mit seinen starken Anklängen an Countrymusik hatte er schon viele seiner alten Fans irritiert – aber diese Sache mit „Country“ schien ihm ernst. So kam Nashville Skyline zwar überraschend, aber nicht völlig unerwartet. Dylan war – zum zweiten Mal nach Blonde on Blonde – in die Country-Metropole Nashville gegangen, hatte hochrangige Studiocracks wie Pete Drake (Steel.g.), Kenny Buttrey (dr) oder Charlie McCoy (g) um sich geschart und eine echtes Country Album aufgenommen. Und was er jetzt alles machte…: Er gab beim wunderschönen „Lay Lady Lay“ den Country-Crooner und die Fans erkannten seine Stimme nicht mehr wieder – die Texte hatten nicht mehr den altbekannten lawinenartigen Stream-of-Consciousness Charakter, sondern waren fast simpel, und auf der neuen Version seines alten Songs „Girl from the North Country“ sang Dylan mit Johnny Cash – der ihn von Beginn an bewundert hatte – im Duett. Nur wer ein bisschen nachdachte, mochte jetzt auf den Trichter kommen, dass Dylan als „Folk-Musiker“ schon immer einen Fuß in der amerikanischen Volksmusik – im „Country“ – gehabt hatte. Und mit dieser Wendung, die eigentlich gar keine war, machte Dylan es offensichtlich wieder einmal richtig: Nashville Skyline kam bis auf Platz 3 der amerikanischen Billboard Charts und gilt – auch wenn es nicht so visionär ist wie Gilded Palace of Sins zum Beispiel – vollkommen zu Recht als ein Schlüsselalbum des Country Rock.

Dillard & Clark

Through the Morning, Through the Night

(A&M, 1969)

Ich fände es mal interessant zu erfahren, wie gut Gram Parsons und Gene Clark einander kannten. Beide waren bei den Byrds (nicht gleichzeitig…), beide hatten ihre Füße tief in der Countrymusik – und beide hatten schon vor ’69 Country und die Musik der Gegenkultur miteinander gespiegelt. Gene Clark hatte sich inzwischen mit Doug Dillard zusammengetan und ’68 das tolle Album The Fantastic Expedition of Dillard & Clark gemacht – das stilistisch zu der Zeit durchaus eine „fantastische Expedition“ ins Unbekannte war. Aber – wie gesagt – die Verbindung von Country und Pop breitete sich inzwischen aus. So war Through the Morning, Through the Night „nur“ noch eine Ergänzung zur Pioniertat. Diesmal gab es etliche Cover-Versionen, nur noch vier der elf Tracks hatte Gene Clark geschrieben, Banjo-Ass Doug Dillard brachte seine Freundin Donna Washburn als Sängerin in die Band, in der sich das Besetzungs-Karussell immer schneller drehte. Der Drummer der Flying Burrito Brothers kam dazu, deren Steel-Gitarrist „Sneaky“ Pete Kleinow machte mit und auch Chris Hillmann von den Burritos nahm mit seiner Mandoline teil – es war ein ‚rein und ‚raus. Das bedeutete immerhin, dass hier aufs gekonnteste musiziert wurde. Man mag den Überhang an Fremd-Kompositionen beklagen, aber die Clark-Tracks sind herzergreifend. Sein „Polly“ und der Titeltrack des Albums sind der unverstellte Sound brechender Herzen. Toll auch „So Sad“ von den Everly Brothers. Befremdlich der religiöse Harmoniegesang von „I Bowed My Head and Cried Holy“ – mit virtuosem Banjo und tanzender Fiddle von Byron Berline. Sowas kennt man nur in den USA. Und auch „Kansas City Southern“ ist so amerikanisch wie Football – aber es ist ein perfektes Beispiel für die Modernisierung des Country-Sounds, der in diesen Tagen von Leuten wie Clark und Parsons vorgenommen wurde. Letztlich ist Through the Morning, Through the Night schlicht nicht ganz so toll, wie der Vorgänger, aber dennoch eine weitere Pioniertat von Gene Clark. Der verließ die Band und damit war Schluss. Danach kam von Gene Clark mit White Light (’71) und No Other (’74) noch zweimal Perfektion.

The Dillards

Copperfields

(Elektra, 1969)

Auch das zweite Album der Dillards – der Band von Doug Dillards Bruder Rodney Dillard – kam mit seinem stärkeren Rock-Akzent nicht mehr so überraschend, wie ihre letztjährige Großtat Wheatstraw Suite. Rodney’s Band entfernte sich hier noch einmal ein bisschen weiter von ihren Bluegrass Roots, klang damit aber auch „normaler“, als auf dem vorherigen Album. Dennoch ist Copperfields natürlich ebenfalls eklektizistisch, und bereitet in seiner fröhlichen Virtuosität kaum weniger Spaß. Rodney’s und Herb Pedersen’s Gitarren- und Banjo-Pickings sind eine Freude, auch hier hilft Byron Berline an der Fiddle aus, wieder kochte das Personal ein Amalgam aus Folk, Bluegrass, Country und Rock, hier aber mit einem kräftigen Schuß Baroque Pop, und natürlich gab es auch hier die üblichen superben Harmony Vocals. Das Songmaterial mag im Vergleich zum Vorgänger schwächer sein – aber es ist immer schwierig eine sehr gutes Album übertreffen zu wollen. „Touch Her If You Can“ mit Orchester und einer fast schmerzhaft süßen Melodie allerdings kann es mit jedem Song des Vorgängers aufnehmen, es gibt eine ungewöhnliche A Capella Version von „Yesterday“ und eine Byrds’ianisches „Brother John“ inklusive Psychedelic Sounds. Eric Andersen’s „Close the Door Lightly“ klang da schon fast nach Dillards-Standard. Letztlich ist die geringere Reputation dieser Band wohl dem Umstand zuzuschreiben, dass sie in der recht hermetischen Bluegrass-Szene verwurzelt blieb, sich bald wieder auf Bluegrass konzentrierte und weil ihnen nach Copperfields nichts gleichwertiges mehr gelang.

Eric Andersen

A Country Dream

(Vanguard, 1969)

Und hier ist Eric Andersen – der wiederum ein Kollege von Bob Dylan ist. Man erinnert sich an sein ’66er Album ‚Bout Changes and Things, das ihn genau an der sich damals auflösenden Grenze zwischen Folk-Musiker und Singer/Songwriter fand. Drei Jahre später ging er wie sein einstiger Greenwich Village-Kollege Dylan für sein fünftes Album nach Nashville und versuchte sch in Country. Man kann das Nachmacherei nennen – ich denke aber, dass die Hinwendung ehemaliger Folk-Musiker zum Country durchaus eine logische und natürliche Entwicklung abbildet. Country WAR Folk – die verfremdete und verkitschte Version der Countrymusik wurde eher von Leuten wie Dolly Parton oder Porter Wagoner geboten. Dass aber die Studio-Musiker in Nashville hohe Qualität garantierten – nun – das wusste jeder, seit Dylan sein Blonde On Blonde dort aufgenommen hatte. Es war imerhin ein gewagter Schritt für Andersen, ein Album A Country Dream zu nennen. Seine alten Fans sollten den gleichen Schritt mitmachen, den Dylan’s Fans gemacht hatten. Andersen war jedenfalls entschlossen. Er coverte „Sittin‘ On the Dock of the Bay“ von Otis Redding und machte es zum Country-Heuler. Er hatte etliche eigene Songs, die er von der Steel-Guitar von Dolly Parton’s Haus-Steeler Weldon Myrick in den Sonnenuntergang reiten ließ. Bei einem Song wie „Deborah, I Love You“ kann man deutlich hören, wie nah sich Folk und Country sind – dass nur die Farben, mit denen gemalt wird, unterschiedlich sind. Andersen’s „Just a Country Dream“, der sehr folkige Closer „Waves of Freedom“, das Tin Pan Alley-Stück „Devon, You Look Like Heaven“ sind allesamt in Country-Farben getauchter Singer/Songwriter Stoff von hoher Qualität. Andersen hätte auch mit A Country Dream wieder mehr Erfolg verdient.

Eric Andersen

s/t

(Warner Bros., 1969)

Und es war ihm ernst. Er blieb in Nashville, kannte nun Musiker, die seinen Ideen folgen wollten und nahm im Studio des Nashville Session-Bassisten Wayne Moss das Album Eric Andersen auf. Mit Könnern wie Kenny Buttrey (dr), Weldon Myrick (steel-g), Charlie McCoy (g)… kurz, mit dem vom Vorgänger bekannten Who’s Who der Nashville Studio-Elite. Tatsache ist: Er hatte das Lbel gewechselt und lieferte nun das bessere Album von den beiden – und das bei weitem unbekannter gebliebene. Der Folk/Country Heuler „Deborah, I Love You“ wird in „Deborah, Go Now“ weitererzählt, diesmal mit Orchester und Klavier. „Sign of a Desperate Man“ und „ I Was the Rebel (and She Was the Cause)“ sind reinrassige Country-Tracks allererster Güte, folkige Stücke wie „I Will Wait“ oder „Secrets“ sind verträumter Folk, wie man ihn von Könnern wie Tim Buckley kennt – eben mit Andersen’s etwas gewöhnungsbedürftiger, dünner Stimme. Er hatte sich eine nische gebaut, in der Coutry und folk in sehr guten Songs zusammenfloss. Aber immer noch blieb er in der zweiten Reihe. Immerhin – Er hat es versucht: 1970 war er mit Grateful Dead und The Band auf Tour in Kanada. Aber wirklichen Erfolg hatte er erst ’72 mit seinem Album Blue River – das dann wieder puren Folk bot. Der Country Dream blieb ein Traum.

John Stewart

California Bloodlines

(Capitol, 1969)

Und hier haben wir den nächsten Greenwich Village Folkie, der es in Nashville versuchte. Ex-Kingston Trio Mitglied John Stewart ging wie Bob Dylan und Eric Andersen auch nach Nashville, holte sich die gleichen Studiocracks wie seine Kollegen und nahm sein erstes echtes Solo-Werk als Country-Album auf. Dass Stewart sich ausserhalb der einst so strengen Folk-Reglementierungen bewegen konnte, hatte er sowieso schon längst bewiesen, als er etwa für die Monkees den Hit „Daydream Believer“ geschrieben hatte. Sein erstes Solo-Album California Bloodlines mag auch vergleichsweise unbekannt sein, aber es ist das nächste Album, das Country und Rock auf exzellente und innovative Weise miteinander vermählt. Auch John Stewart hatte die Songs: Der Titeltrack war noch simpel mit seiner Ein-Ton Bassline, „Razorback Woman“ ist schon fast zu schön, melodisch reich und mit einer glühenden Steel Guitar, bei „She Believes in Me“ werden Folk und Country auf’s prächtigste vermählt, Stewart’s Songwriting ist durchweg gelungen, bei Songs wie „Lonesome Picker“ oder „The Pirates of Stone Country Road“ erzählt er, ähnlich wie Robbie Robertson, Stories aus einem alten, mythischen Amerika, die Texte sind durchweg so gut, dass sie alleine schon ein interessantes Album ausmachen würden. Aber die musikalische Umsetzung mit Dobro, Steel und Slide-Gitarre, und dazu Stewarts Stimme, die klingt als würde Johnny Cash auf einmal mit Vibrato singen (zunächst etwas gewöhnungsbedürftig) machen aus California Bloodlines das nächste stilbildenden Album im neu entstehenden Country-Rock Sound seiner Zeit – die hier in Deutschland allerdings weniger bekannt sind, als nötig.

Mason Proffit

Wanted: Mason Proffit

(Happy Tiger Rec., 1969)

„Hear the voice of change“ befehlen die Talbot Brüder zu Beginn ihres Debüt’s, und der Song, „Voice of Change“ ist Aufruf an die von Präsident Nixon so genannte „silent majority“ und zugleich Absichtserklärung der Band. Mason Proffit kamen zwar aus dem Mittleren Westen, aber wie ihre Country-Kollegen von der Westküste vermischten sie die politischen und sozialen Ansprüche des linken Folk-Rock mit Elementen aus der Countrymusik. Allerdings sind sie im Gegensatz zu den Flying Burrito Brothers eher Western-Style und auch nicht so fröhlich psychedelisch wie etwa Poco. Mason Proffit sind eher eine Kreuzung aus Hippie und dem mythischen Cowboy der Ebenen des Mittelwesten (und man kann sie auch dem Southern-Rock zuordnen…). Bei „Two Hangmen“ erzählen sie die Story eines Henkers, der Zweifel an seiner Profession bekommt, dafür zum Tode verurteilt wird, von seinem Henker aber aufgrund derselben Zweifeln nicht hingerichtet wird. Eine bizarre Story, aber sie zeigt, wie sie versuchten, auf den alten Fundamenten eine neue Gesellschaft zu denken. Musikalisch bewegten sie sich mal Richtung Progressive-Rock, mal klangen sie wie die Allman Brothers light, und machten letztendlich mit Wanted: Mason Proffit ein so eigenständiges Debütalbum, dass sie natürlich auch erst einmal unter dem Radar flogen. Na ja – und auf einem Mini-Label wie Happy Tiger Records zu veröffentlichen war auch kein Garant für landesweiten Ruhm. Dabei ist an der süffigen Musik – hört man sie heute – Nichts mehr obskur…

Frummox

Here to There

(Probe, 1969)

Das hier ist obskur – sogar in den USA dürfte Frummox nicht sonderlich bekannt sein. Allerdings hält Lyle Lovett große Stücke auf den Songwriter Steven Fromholz und seine kurzlebige Band aus der texanischen Studenten-Stadt (und baldigen Hauptstadt der Country-Outlaws) Austin. Auf Lovett’s wundervollem Cover-Album Step Inside This House sind gleich vier Songs von Here to There vertreten. Tatsächlich war das Album Ende der Sechziger lokal durchaus erfolgreich. Wie gesagt – Austin ist eine Studentenstadt und das Publikum dort hatte mit Nashville-Cowboys wenig am Hut. Da war ihnen ein geerdeter und vor Ort präsenter Musiker wie Steve Fromholz und sein Songwriting Partner Dan McCrimmon weit sympathischer. Und die beiden hatten damals durchaus einen guten Ruf unter Kollegen. Ihren Plattenvertrag und Studiozeit bekamen sie auf Vermittlung von Jerry Jeff Walker, und auf Here to There begleitet sie mit Eric Weissberg einer der virtuosesten Saiten-Künstler in Country und Bluegrass. Dessen Kumpel Dick Weissman produziert und auch das restlich Personal ist hochklassig. Und wieder gilt: Das wäre nutzlos, wenn die Musik schlecht wäre. Aber diese Songs… Der Opener „The Man With the Big Hat“ setzt die Pfosten. Er beginnt mit Lärm aus einem Saloon, feiert den letzten Cowboy der großen Ebene – und das Ganze ohne jeden Kitsch. Was auch für McCrimmons „Kansas Legend“ gilt: 2 Minuten 43 für ein ganzes hartes Farmerleben incl. Tod und Gedenken zu tanzender Mandoline. Und preisen will ich natürlich Fromholz‘ „Texas Trilogy“ Den ganzen Kosmos des kleinen texanischen Kaffs Kopperl im Bosque County so trefflich und voller Sympathie zu beschreiben, dabei nie die Spannung zu verlieren und das Alles in drei Songs, auf die auch Townes Van Zandt stolz gewesen wäre – das ist keine leichte Sache. Und die restlichen Songs sind alle auf ähnlicher Höhe. Here to There hätte durchaus zu eine musikalischen Karriere führen können, aber Fromholz war mit weniger Ruhm und mehr Ruhe zufrieden, machte ein paar mediokre Solo-Alben, spielte mit Willie Nelson, schrieb Bücher, arbeitete als Schauspieler – und kam 2014 tragischerweise um, als ein Gewehr aus seinem Waffenschrank fiel und losging. So geht das in Texas.

Jerry Jeff Walker

Driftin‘ Way Of Life

(Vanguard, 1969)

Jerry Jeff Walker gehört zu den unbekannteren Helden des Country-Rock. Als Driftin‘ Way of Life – eigentlich sein erstes Album – von Vanguard veröffentlicht wurde hatte er schon DEN Hit seines Lebens hinter sich gelassen. Der Song „Mr. Bojangles“ wird ihm (hoffentlich) ein bequemes Leben ermöglicht haben, das gleichnamige Album war ’68 von Atlantic im Gefolge der Single veröffentlicht worden und Vanguard wollte 1969 an den Erfolg anknüpfen. Auch auf diesem Album ist die Musik in der Schnittmenge zwischen Folk und Country angesiedelt – und Driftin‘ Way of Life ist sogar besser als das Debüt – weil nicht um einen Song gewickelt. Begleitete wurde auch er von der hier immer wieder aufgezählten Crew aus Studiomusikern aus Nashville und vom Gitarristen David Bromberg bei einem Album, das relaxter und angenehmer nicht sein kann. Schon Walker’s Stimme klingt wie die eines guten Freundes, die Songs sind voller hintergründigem Humor („Ramblin‘ Scramblin“) oder es sind altmodische Lovesongs („Gertrude“). Der Titelsong zu Anfang und „Dust in My Boots“ am Ende geben den Ton an. Es ist ein leider scheinbar ZU unaufälliges, aber dennoch hervorragendes Album mit dieser zeitlosen Art Countrymusik.

Steve Young

Rock Salt & Nails

(A&M, 1969)

s.a. Flying Burrito Brothers

Wenn man liest, wer beim Debüt von Steve Young mitgespielt hat, wundert man sich wahrscheinlich über den geringen Bekanntheitsgrad dieses Albums. Beteiligt waren neben Elvis Gitarrist James Burton auch Gram Parsons und Gene Clark. Aber die Beteiligung der beiden Label-Kollegen ist eher unwichtig. Rock, Salt and Nails würde auch ohne sie in die Reihe der Pioniertaten des Country-Rock gehören. Steve Young war ein mit Townes Van Zandt vergleichbarer Songwriter und Geschichtenerzähler, der allerdings noch mehr zur Bescheidenheit zu neigen schien. Er vermochte es, Story und Song zu einer Einheit zu verbinden, coverte beim Titelsong seines Debütalbums aber erst einmal das amerikanische Folk-Urgestein Utah Phillips, nahm sich Hank Williams mit „My Sweet Love Ain’t Around“ an und interpretierte Peter LaFarge’s wunderbares „Coyote“. Sein eigenes „Seven Bridges Road“ wurde etliche Male gecovert, aber die mit dezenten Strings veredelte Version hier ist kaum zu überbieten. Kaum schlechter, aber weniger bekannt ist „Kenny’s Song“. Es ist neben der Gitarre von Burton vor allem Youngs klagende Stimme, die dem Album seinen Charakter verleiht. Dabei gelingt es ihm, nie zu dramatisch zu klingen. Dem Album wohnt eine seltsame Ruhe und Melancholie inne, der man schnell verfällt. Ein Klassiker des Country-Rock, der aber auch in alle möglichen anderen Bereiche passt – und der aus unerfindlichen Gründen nur gebraucht für viel zu viel Geld zu bekommen ist.

John Hartford

s/t

(RCA Victor, 1969)

Eine der Eigenschaften, die viele Nashville Country Alben und den Country/Folk von ausserhalb unterscheidet ist die Betonung der Instrumentalen Seite dieser Musik. Country aus Nashville dreht sich um die Stimme, und etliche Sänger/innen sind oft eher Interpreten als Autoren . Viele der Folkies, die nun Country spielen, sind nicht unbedingt Stimm-Virtuosen – aber sie schreiben ihre eigenen Songs und betonen gern‘ das Können an den Instrumenten. Einer dieser Virtuosen war John Hartford. Der Mann hatte – ähnlich wie Jerry Jeff Walker – mit EINEM Song für sein Leben ausgesorgt. „Gentle On My Mind“ ist nicht nur meiner Meinung nach ein wunderschöner Song. Von Elvis über Sinatra bis R.E.M. haben Alle diesen trügerisch schlichten Song gecovert. Und John Hartford konnte sich von den Tantiemen einen Mississippi-Dampfer incl. Kapitäns-Patent kaufen und nur noch die Musik machen, auf die er Lust hatte. Die Kapitäns-Sache stimmt tatsächlich – und sein Widerwillen, sich mit den Kommerz-Regeln des Business ‚rumzuärgern war auch erkennbar. John Hartford hat eine angenehme Stimme, er ist ein virtuoser Banjo-Spieler und seine Texte drehen sich um das Leben am Mississippi und lassen mich an einen modern day Mark Twain denken. Kurz – seine Musik ist speziell, und die Bezeichnung „Country“ greift auch bei ihm zu kurz. So ist sein fünftes Album sicher eine Frage des Geschmacks: Viele seiner besten Songs hier sind fast ZU kurz, „The Whart“ etwa dauert nicht einmal eine Minute. Dort, wo sich Arrangeur Al Capps herausgehalten hat, erkennt man besser, wie gut Hartford’s Songwriting ist, „Open Road Ode“, „Orphan of World War Two“ und „The Little Old Lonesome Little Circle Song“ klingen ohne die Baroque Pop Behandlung, die ’69 scheinbar en vogue war, etwas zeitloser. Andererseits gefällt mir mitunter gerade Das – Die Tatsache, dass John Hartford wieder ein Exempel für individualistische Musik aus jener Zeit ist. Durchaus Moden ausgesetzt, aber stilistisch eigenständig.

Bobby Gentry

Touch ‚Em With Love

(Capitol, 1969)

Dieses Album – und in diesem Fall auch die Künstlerin – sind genauso schwer einzuordnen, wie John Hartford und seine Musik. Roberta Lee Streeter aka Bobbie Gentry aus Chickasaw County, MS hatte 1967 mit „Ode to Billie Joe“ den Einen, riesigen Hit. Sie war mit diesem selbstverfassten Story-Song in Pop und Country-Charts No. 1 gewesen. In der Zeit danach hatte sie drei weitere Alben gemacht, auf denen sie ihren Stil weiter ausformulierte: Melodisch vertrackte Songs mit klug erzählten Geschichten, eingebettet in sparsame Gitarren, jazzige Begleitung und barocke Streicher. Dazu eine angerauhte Stimme, die an Dusty Springfield aus den Südstaaten denken lässt – die jedenfalls eher nach Soul klingt, als nach Country. Aber der Bezug zum Country war dennoch immer da. Ihre Stories sind meist im Mississippi-Delta verortet, da sind kompositorisch immer auch Country-Folk-Spuren zu lesen – nur, Bobbie Gentry ließ sich nicht vereinnahmen, sie hatte ihren eigenen Stil. Touch ‚em With Love war ihr vierter Versuch, an den Erfolg des Über-Hits anzuknüpfen. Capitol schickte sie nach Nashville, stellte ihr den Hit-Produzenten Kelso Herston an die Seite und versuchte ihre Soul-Seite zu betonen. Dazu ließ man sie Songs von Jimmy Webb, Burt Bacharach oder John Hartford covern und nur zwei selbst verfasste Tracks einspielen. In einer fairen Welt hätte sie drei bis vier No.1 Hits gehabt. Ihre Version vom Dusty Springfield-Hit „Son of a Preacher Man“ wird zur Verführung, Burt Bacharach’s „I’ll Never Fall In Love Again“ kommt so verspielt daher, wie es die Lyrics verlangen, „I Wouldn’t Be Surprised“ hätte Aretha Franklin nicht besser gekonnt, wird in üppiges Arrangement getaucht und ertrinkt trotzdem nicht. Das eigene „Seasons Come, Seasons Go“ wiederum ist orchestraler Country-Folk – und mit dieser unklaren Bezeichnung wird es wohl deutlich: Touch ‚Em With Love sitzt wieder zwischen allen Stühlen und bleibt so eindeutig Bobby Gentry.

PS. Interessant übrigens, dass Bobbie Gentry die einzige Frau hier ist. Women in Folk, die auch Country mitdachten, gab es selten – vielleicht WEIL Country so patriarchalisch ist.

Hoyt Axton

My Griffin is Gone

(Columbia, 1969)

Auch Hoyt Axton hat eine Vergangenheit als Songwriter in den Folk-Kreisen des Greenwich Village – sein bis dato größter Hit allerdings war „The Pusher“ in der Version von Steppenwolf im Film Easy Rider. Axton war zeitlebens als Songwriter immer weit erfolgreicher, denn als Interpret der eigenen Songs – und natürlich denke ich, da sollte man mal drüber nachdenken. In dieser Zeit, in der Country und Folk sich vermischten, hatte er eine Phase, in der er hinter einander drei sehr schönen Alben veröffentlicht, die immer weiter in Richtung Countrymusik abbogen. Nummer eins in der Reihe ist My Griffin Is Gone. Hier ist die Frage noch berechtigt, ob die Musik auf diesem Album überhaupt Country genannt werden kann. Eigentlich bekommt man hier klassisches Singer/Songwriter Material zu hören, mit Orchester in Baroque-Pop Manier – aber eben auch mit Gitarre und Dobro von James Burton, dem Meister-Gitarristen aus Elvis‘ Band. Und mit Songs, die ich trotz allem auch „Country“ nennen würde. Axton’s Stimme mag ein bisschen gepresst und nasal klingen, aber Songs wie „It’s Allright Now“ und „Snowblind Friend“ sind einfach gut geschrieben. Letzterer behandelt die Probleme des Drogenmissbrauchs (durchaus aus eigener Erfahrung…) und wurde auch wieder von Steppenwolf gevcovert. Wenn ich ehrlich bin, ist dieses Album im Singer/Songwriter Kapitel fast besser aufgehoben – aber wer hier liest, muss sich dieses Album anhören – und sich dann an den beiden Nachfolger Joy to The World und Country Anthem (!) von 1971 delektieren. Ist Country ausserhalb von Nashville nicht sowieso nur Songwriting mit Cowboyhut? Den hat Axton ja auf. Und der Name „Hoyt Axton“ klingt dann auch noch dermaßen nach Country….

Jerry Reed

Explores Guitar Country

(RCA Victor, 1969)

Next in line – Jerry Reed Hubbard, seines Zeichens einer der besten Gitarristen/Saiten-Spezialisten der Country Welt. Und einer mit Wurzeln im Rock’n’Roll: Jerry Reed war tatsächlich ein Tausendsassa. Er hatte ’56 mit „When I Found You“ einen der ersten Rockabilly-Hits der Musik-Geschichte, sein „Crazy Legs“ wurde von Gene Vincent gecovert, aber er selber landete mit dem bezeichnend betitelten „Guitar Man“ in den Charts – welches dann Elvis so begeisterte, dass er es unbedingt covern musste. Dazu war Jerry Reed auch noch Entertainer und Schauspieler und – wie gesagt – einer der besten Gitarristen seiner Zeit mit beachtlicher Stimme. Der machte sich inzwischen einen Spaß daraus, mit Chet Atkins als Produzenten und ein paar absoluten Nashville Session Cracks ein Gitarren-Album zu machen, das jeden Jazz-Gitarristen verstummen ließe. Man stürzt sich auf Traditionals wie „Barbara Ellen“, „Wayfaring Stranger“ „Georgia on My Mind“, nennt einen Track „Bluegrass (With Guts)“, bewegt sich zwischen Country, Bluegrass, Blues und Folk und jeder zeigt, was er kann. Der Titel des Albums – Jerry Reed Explores Bluegrass Country – ist bestens gewählt. Man hört den Spaß der Musiker, die Traditionals klingen frisch, auch weil Reed sie wunderbar aufzufrischen weiss. Durch die Konzentration auf die pure, instrumentale Veredelung der Tracks ist dieses Album sogar zeitloser, als so manches mit Baroque Pop-Zierrat verfremdete Album dieser Zeit. Und ja, natürlich. Das hier ist auf jeden Fall Country. Auch wenn man „In the Pines“ z.B. für Jazz halten könnte.

Dale Hawkins

L.A., Memphis & Tyler, Texas

(Bell, 1969)

Dale Hawkins‘ Geschichte hat gewisse Parallelen zu der von Jerry Reed oder Johnny Cash. Auch er war ’69 mit seinen 33 Jahren ein Veteran der Musikszene. Er hatte 12 Jahre zuvor mit „Suzie-Q“ einen Rock’n’Roll Klassiker (mit dem jungen Gitarren Genie James Burton) und ein dazugehöriges Album aufgenommen, dann eine eigene Fernsehshow gehabt, extensiv getourt, als A&R Mann bei Bell Records gearbeitet – und jetzt beschlossen, sein zweites Album aufzunehmen. Dazu lud er sich in Memphis ein Dream Team ins Studio: Taj Mahal, Ry Cooder, Bobby Charles, Dan Penn, Spooner Oldham, und die Memphis Horns – und dann in Texas (daher der Titel) die Garagenrocker Mouse & the Traps. Aber L.A., Memphis & Tyler, Texas ist nicht nur wegen des beeindruckenden Casts mehr als der Zeitvertreib eines alten Rock’n’Rollers. Ähnlich wie Link Wray’s ’70’er Polydor Debüt oder Tony Joe White’s Continued ist es ein Album, das sich nicht um Genre-Grenzen schert. Hawkins vereinte Gospel, Blues, Rockabilly, R&B und Country, schrieb mit Bobby Charles „La La, La La“ coverte „Candy Man“, „Hound Dog“ und „Ruby, Don’t Take Your Love To Town“ und hatte eine Menge Spaß. Und das hört man dem Album an: es zeigt nicht nur, wie sehr sich zu dieser Zeit die Grenzen der Genres auflösten, es ist auch extrem unterhaltsam.

Country und Country – was ist der Unterschied?

Das ist doch mal ’ne Frage: Worin und warum unterscheidet man zwischen Künstlern wie Dolly Parton und George Jones und Musikern wie Gram Parsons und Gene Clark? Zuerst mal ein paar Fakten dazu: Da ist ganz einfach das Alter: Dolly Parton ist 1969 mit 23 Jahren die jüngste in der Reihe der Nashville-Country Riege. Aber Jerry Lee Lewis ist 34 und hat den Rock’n’Roll der 50er überlebt, Loretta Lynn ist schon 37, George Jones ist 38, Porter Wagoner ist – genau wie Merle Haggard übrigens – schon über 40 Jahre alt… Die klassischen Countrymusiker sind im Durchschnitt älter als ihre Kollegen: Gram Parsons ist 1969 gerade mal 23 Jahre alt, Gene Clark ist 25, Jerry Jeff Walker mit 27 und Bob Dylan mit 28 Jahren sind in den Kreisen der „neuen Countrymusik“ schon fast ältere Herren, Das bedeutet – diese jüngere Generation hat die gesellschaftlichen Umbrüche von Love and Peace bewusst und prägend miterlebt. Zumal: Sie Alle mögen zwar auf dem Land geboren sein, aber sie alle haben den Folk-Boom in Großstädten wie LA, San Francisco oder New York mitgemacht. Ihre Version von Countrymusik ist durch eine urbane Brille gefiltert und mythologisiert worden. Da haben die Landeier aus Nashville andere Erfahrungen. Sie waren meist schon vor ’67 etabliert, sie hatten schlicht kaum Gemeinsamkeiten mt den gegen den Vietnamkrieg und für freie Liebe protestierenden Folk-Jüngern, denHippies und den Studenten. Ihre Haltung zur Politik in den USA mag manchmal sogar kritisch sein (siehe Merle Haggard oder Tom T. Hall), aber eine „patriotische“ Grundhaltung haben sie fast immer. Dazu kommt, dass die Plattenfirmen-Bosse und Produzenten in Nashville fest im Sattel sitzen und für ihre Schützlinge gerne die Songs, die Musiker, die Arrangements – die komplette Karriere bestimmen. So lassen sie ihre Stars gerne zwei bis drei Alben im Jahr machen, und gruppieren dafür Restmaterial um den einen Hit in den Country-Charts. Das lassen sich Musiker wie Clark, Dylan, Parsons nicht gefallen. Die schreiben gerne selber ihre Songs, beziehen sich auf Vorbilder aus den 30ern bis in die 50er und lassen ihre Alben nicht ganz so verkitscht mit Geigen überzuckern. Ihre Lyrics meiden gerne allzu patriotische unfd patriarchalische Klischees und ihr Vorbild Dylan hat seine bislang so komplexen Texte vereinfacht. Wobei: Liebeslied und Liebesleid sind bei beiden Fraktionen beliebtestes Thema. Und interessanterweise holen sich einige der jüngeren Solisten aus der Großstadt gerne ihre Wasserträger aus der Country-Metropole. Dylan, Andersen, Stewart gehen bewusst in die Studio’s in Nashville um sich die Dienste von etablierten Könern zu sichern. Und der 37 Jahre alte Johnny Cash bewegt sich wie gesagt zwischen den Welten. Dennoch wundert es mich immer wieder, dass die Flying Burrito Brothers oder Gene Clark keinen Zugang zu den Country-Charts hatten. An der Musik kann es nicht gelegen haben. Die war – wie man hier lesen kann – eigentlich genauso „Country“ wie die von Dolly und Porter. Fazit: Der Unterschied ist da, aber er ist eher weltanschaulich als stilistisch.