In Deutschland wird in der sog. „Spiegel Affäre“ ein kritischer Artikel über die Verteidigungsbereitschaft des Landes von der CDU Regierung als Anlass zum vergeblichen Angriff auf die Pressefreiheit benutzt. Im Iran sterben bei einem Erdbeben über 12.000 Menschen, und an der deutschen Nordseeküste kommt es zu einer gewaltigen Sturmflut. In Südafrika kommt Nelson Mandela für 28 Jahre in Haft. Immerhin schreibt sich in den USA – unter Polizeischutz – der erste Afro-Amerikaner in Mississippi für sein Studium ein. Marilyn Monroe und der Schriftsteller William Faulkner sterben, der Film Clockwork Orange kommt ins Kino. In England verschwinden die Shadows und der Rock’n’Roll der Prä-Beat Generation langsam in der Versenkung und mit den Beat Bands der Stunde beginnt sich etwas „Neues“ zu bewegen. Brian Jones, Mick Jagger und Keith Richards gründen die Rolling Stones und treten erstmals gemeinsam im Marquee Club in London auf. Die Beatles werden von der Plattenfirma Decca nach ersten Probeaufnahmen abgelehnt („weil Gitarrengruppen nicht mehr „modern“ sind !“), veröffentlichen aber bald ihre erste Single („Love Me Do“) und treten – zunächst nur in England – die bekannte Beat-Musik-Lawine los. Die Beach Boys und Surf Rock im allgemeinen brechen nun so richtig los, Bob Dylan, Judy Collins und der sich langsam von den Originalen lösende Folk aus den Clubs im New Yorker Greenwich Village in den USA zeigen zarte Andeutung auf die kommende Fortentwicklung der pop(ulären) Musik, aber auch Blues, Soul und vor allem Jazz sind Genres mit einigen interessanten Alben im musikalischen Jahr 1962 – wobei Jazz die Musikgattung ist, die in ihrer inzwischen eingetretenen Reife ganz herausragende Alben bietet. Mingus, Coltrane und Coleman und die Jazz-Riege des Blue Note Labels haben die besten Alben, Platten die die Grenzen des Jazz Richtung Free Jazz/Avantgarde voranschieben. Seichtgewichte wie Pat Boone oder Bobby Vinton hingegen werde ich nicht weiter beachten. Deren Musik mag freundlich und nett sein, aber sie reizt mich nicht.

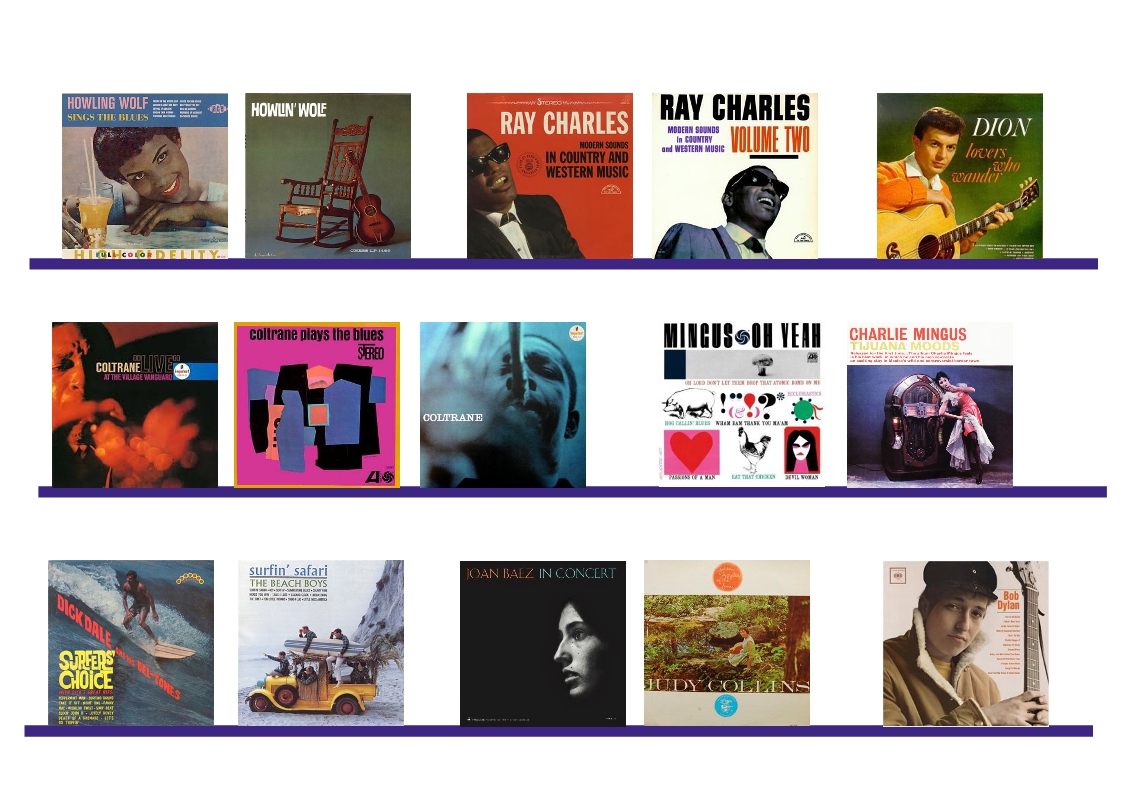

Howlin‘ Wolf

s/t (The Rocking Chair Album)

(Vogue, Rec. ’60-’62, Rel. 1962)

Howlin‘ Wolf’s Rocking Chair Album (Der Titel wurde erst bei Re-Issues auf’s Cover gesetzt) war streng genommen eine Compilation von sechs Singles aus den Jahren 60-62, kombiniert mit den jeweiligen Flip-Sides und zeigte ihn als den einzigen ernstzunehmenden Konkurrenten seines Label-Kollegen Muddy Waters. Wolf’s Stimme hat unzweifelhaft später Musiker wie Tom Waits und Captain Beefheart beeinflusst und war meiner Meinung nach der von MuddyWaters‘ zeitlebens weit überlegen. Die Songs auf Rocking Chair dienten in den 60er Jahren unglaublich vielen Bands einer jungen Generation von Rockmusikern als Vorlagen und flossen so in das Bewußtsein ganzer Generationen von Hörern ein. Und wenn man diese Songs hier hört, erkennt man, dass nur sehr wenige Cover-Versionen jemals die Intensität ihrer Vorlagen erreichen. Die Tracklist beinhaltet Songs wie „Spoonful,“ „The Red Rooster,“ „Wang Dang Doodle,“ „Back Door Man,“ „Shake for Me,“ und „Who’s Been Talking?“ – allesamt Klassiker, zuguterletzt auch noch eingespielt von und mit Chess Haus-Produzent/Bassist Willie Dixon und Hubert Sumlin an der Gitarre. Dies ist ein Blues-Klassiker, der (meinetwegen in Kombination mit dem folgenden Album) alles Wichtige sagt, was man über Howlin‘ Wolf wissen muss.

Howlin‘ Wolf

Howling Wolf Sings the Blues

(Crown, Rec. ’51-’52, Rel. 1962)

Im gleichen Jahr veröffentlichte das Crown-Label mit dem Album Sings the Blues eine Compilation von Tracks Howlin‘ Wolf’s aus den Jahren 51-52 bei Chess und Modern, dazu einige Tracks, die bei RPM veröffentlicht worden waren und ein paar Instrumentals die nicht einmal von Howlin‘ Wolf selber waren. Er hatte in den 50ern keine feste Bindung an ein bestimmtes Label, nahm (wie viele andere Bluesmusiker) mal hier mal da eine Single auf und hinterließ ein undurchschaubares Durcheinander an Veröffentlichungen. Die Compilation von Crown ist ein hervorragendes Beispiel für frühen, elektrischen Blues – diese Tracks hätten ohne weiteres auch ’62 entstehen können, der Mann war seiner Zeit weit voraus gewesen. Howlin‘ Wolfs Stimme hatte auch zehn Jahre zuvor schon längst ihre angsteinflössende Intensität, die Gitarre war mit soviel Fuzz gespielt, dass man eher an Rock’n’Roll denken mochte (den es noch nicht gab…) – insbesondere bei schnelleren Tracks wie „House Rockin‘ Boogie“ oder „Keep What You Got“. Dazu kamen Versionen von Klassikern wie „Morning at Midnight“ (aka „Moanin‘ at Midnight“) und „Dog Me Around“ (aka „How Many More Years“) und eine Cover-Design, das eher an Werbung für Waschmittel denken läßt, als an rohen Blues. Die CD Version enthält einen Haufen Bonus-Tracks vom Modern Label, was sie zur idealen Ergänzung zum Rocking Chair Album macht.

Ray Charles

Modern Sounds in Country and Western Music

(ABC Paramount, 1962)

Zwei Alben mit Country & Western Songs in Bigband Arrangements aufzunehmen war 1962 ein gewagtes Unterfangen – auch für einen bei Schwarz und Weiss so beliebten Künstler wie Ray Charles. Die Welt der populären Musik (nicht des Jazz…) wurde gerade von Rock’n’Rollern, Croonern und einer wachsenden Anzahl von Folkies bestimmt, und ein Album voller Songs aufzunehmen, die einer scheinbar vergangenen Ära angehörten, war mindestens ein mutiger Schritt, weil er gegen alle geläufigen Trends ging. Zumal – Ray Charles war es gewesen, der Soul Music an die Spitzen der Charts gebracht hatte – und damit sind auch die „weissen“ Pop-Charts gemeint! Man muß bedenken, in seiner eigenen Community war er ein Symbol für kommerziellen Erfolg, nicht nur als Soul-Künstler, sondern als Crossover Pop-Star! Wie kam er dann auf die seltsame Idee, Musik aufzunehmen, die stilistisch die frühen 50er zitierte, statt mit der Zeit zu gehen? Musik aus dem konservativen Country & Western Genre, Musik, die explizit „Weiss“ war? Tatsache ist – so sehr Charles in seiner Jugend von Gospel und Jazz geprägt worden war, er hatte im Radio auch Künstlern wie Hank Williams oder Don Gibson gelauscht, die Stories, die in deren Songs erzählt wurden, hatten ihn inspiriert, und für ihn stand in diesem Genre ein ganzer Stellplatz voller Vehikel zu Verfügung, die genau die Emotionen transportierten, die er vermitteln wollte. Die emotionale Bandbreite der Songs ist das eigentliche Thema der beiden kurz hintereinander veröffentlichten Alben, Ray selber hätte auch das Telefonbuch nachsingen können, es hätte mit seiner einmaligen Stimme fantastisch geklungen, aber hier hatte er Themen und Geschichten zur Hand, die ihn emotional forderten: Allein schon wie er im zweiten Track, der melancholische Ballade „You don’t know me“ – im Original von Eddy Arnold – die volle emotionale Tiefe auslotet, ist fantastisch. Dass auf dem ganzen Album mit süffigen Bläser- und Streicherarrangements gearbeitet wird, gibt der Musik eine weitere Dimension, aber zentrales Element aller Songs bei beiden Alben ist Ray Charles‘ Stimme. Es gibt eine interessante Dynamik zwischen dem ersten Song („Bye Bye Love“) und dem vorgenannten zweiten Track der LP: „Bye Bye Love“ erinnert in seiner Dynamik noch an die früheren Hits des Sängers, ab dem zweiten Track übernehmen die Streicher, wird Charles zum Balladensänger, und man könnte als Kritikpunkt anmerken: Die Musik bekommt Anklänge an Sinatra und Easy Listening – aber letztlich ist es dann immer wieder Ray Charles Stimme, die den Unterschied macht. Und großartige Tracks wie „I Can’t Stop Loving You“ oder „That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven)“ machen Modern Sounds in Country and Western Music zu seinem besten Full Lenght Album. Einem Album, das übrigens als eines der ersten gilt, bei dem ein schwarzer Musiker selbstbestimmt arbeiten konnte! Was vermutlich auch der Grund gewesen war, warum Ray Charles die Plattenfirma gewechselt hatte, Modern Sounds war sein erstes Album nach den Atlantic-Jahren, sein erstes bei ABC-Paramount…

Ray Charles

Modern Sounds in Country and Western Music Vol. 2

(ABC Paramount, 1962)

und er ließ Modern Sounds… sofort Volume Two folgen – nach ähnlichem Rezept ein paar Monate später aufgenommen, allerdings diesmal auf der ersten Seite der LP begleitet von seiner Big Band und seinen Background Sängerinnen, den Raelettes, dann auf Seite 2 noch einmal mit Strings wie beim Vorgänger. Auch hier gilt freilich: Musik vom Feinsten mit Höhepunkten wie Don Gibson’s flott verpacktem „Oh Lonesome Me“ oder Hank Williams Tearjerker „Your Cheatin‘ Heart“. Essenziell wie der Vorgänger und heutzutage im Doppelpack auf einer CD erhätllich (Aber bitte – die Vinyl Versionen sind selbstverständlich vorzuziehen).

John Coltrane

“Live“ At The Village Vanguard

(Impulse!, Rec. 1961, Rel. Feb. 1962)

Die Impulse!-Bosse Rudy Van Gelder und Bob Thiele nahmen zwischen dem 1. und 5. November 1961 22 Live-Tracks von Coltrane mit seinem klassischen Quartet und ein paar weiteren interessanten Musikern im Village Vanguard Club in NY auf. Heraus kam sein zweites Album für Impulse!, das erste, das wirklich Aufsehen erregte, nachdem er den Vorgänger Africa/Brass mit einem Cast aus 21 Musikern besetzt hatte. Man kann sagen, es ist das erste Album, das wirklich zeigt, wo es auf Impulse! bald hin gehen wird. Drei Tracks wurden ’62 als Live at the Village Vanguard veröffentlicht, zwei weitere Live-Tracks wurden 1963 auf Impressions veröffentlicht – und wer viel Zeit, Geld und Lust hat, kann sich die Complete 1961 Village Vanguard Recordings als Box-Set besorgen – aber das ist IMO definitiv zu viel des durchaus Guten. Auf diesem ersten Live Album klingt Coltrane nicht mehr, als müsste er sich seiner selbst vergewissern, als „suche“ er noch, hier spielt Einer, der genau weiss, was er will. Die erste LP-Seite bginnt noch mit dem recht zurückhaltenden „Spiritual“, bei dem er sich mit seinem Freund und gleichwertigen Kollegen Eric Dolphy an der Bass-Klarinette ruhige, fast ein bisschen vorsichtige Solo-Duelle liefert, das 1928er Operetten-Stück “Softly, as in a Morning Sunrise“ wird dann vom Pianisten McCoy Tyner und natürlich von Coltrane bestimmt. Tyner legt mit einem wunderbar perlenden Solo los, ehe Coltrane erstmals wirklich abhebt. Die zweite LP-Seite besteht dann einzig aus dem 16-minütigen freien Blues „Chasin‘ the Trane“. Nur von Bass und Schlagzeug begleitet spielt Coltrane hier ein Solo, das schon Alles vorweg nimmt, was er auf späten Alben wie Meditations oder Interstellar Space in Free-Jazz erschafft. Hier haben die Töne bei sehr freier Form eine innere Logik, die diese Art von Free Jazz spannend und nachvollziehbar macht – wenn man sich darauf einlässt. Bei den Aufnahmen musste Rudy Van Gelder Coltrane dauernd auf der Bühne hinterher rennen, der war wohl (hörbar) in den Wolken. Live… und die Village Vanguard-Tracks von Impressions wurden auch auf einer Doppel-CD zusammengefasst. Da hat man dann genug, finde ich.

John Coltrane

Coltrane Plays the Blues

(Atlantic, Rec. 1960, Rel. Jul. 1962)

Und dann – erst einmal diese Info zum Zweck der Einordnung: Coltrane Plays the Blues wurde im Oktober 1960 für Atlantic aufgenommen, es handelt sich um Tracks, die er mit seiner Band aus Elvin Jones (dr), McCoy Tyner (p) und Steve Davis (b) bei den Sessions zum 1960 veröffentlichten Album My Favorite Things sozusagen als Fingerübung einspielte. My Favorite Things war -wie der Titel schon sagt – ein Album mit Versionen seiner Lieblings-Standards, das Material von Plays the Blues basiert auf Eigenkompositionen, oder besser kurzen Themen, die Bass, Piano und Drums vorgeben, damit Coltrane darüber improvisieren kann. Dabei hielt er sich durchaus an die Regularien das Blues, so gesehen sind Tracks wie „Blues to Bechet“ nicht wirklich abenteuerlich, noch hatte er nicht die Höhe seiner Kunst erreicht, und den Coltrane der Village Vanguard-Konzerte wird man hier nicht finden. Aber immerhin sind sowohl seine Solo-Attacken als auch die Art, in der das Rhythmus-Gespann den Blues hier fundamentiert, doch schon ganz schön unorthodox. Beim besten Track, dem genannten „Blues to Bechet“ begleiten Coltrane nur Bass und Drums und er spielt ein paar fantastische Soli auf dem damals selten eingesetzten Sopran-Saxophon (mit dem er ja auch einige Tracks von My Favorite Things einspielte). Aber auch der „Blues to You“ oder „Mr. Syms“ sind hörenswert. Er war auf erkennbar dem Weg zum freieren Spiel, wollte sich aber noch einmal seiner (Blues)-Wurzeln vergewissern, die sich letztlich auch auf späteren Alben nicht verleugnen lassen. …Plays the Blues mag kein essentielles Album sein, aber es ist „schön“ – gerade weil es auf einer schlichteren und leichter konsumierbaren Basis ruht..

The John Coltrane Quartette

Coltrane

(Impulse!, Rec. ’62, Rel. Aug. 1962)

Darauf reagiert wiederum Impulse! mit dem Mitte ’62 aufgenommen Album Coltrane. Es ist das erste Studio-Album mit Coltrane’s klassischem Quartett – also mit dem Bassisten Jimmy Garrison an Bord und wieder mit McCoy Tyner (p) und Elvin Jones (dr) – die Besetzung mithin, die 1964 den Über-Klassiker A Love Supreme einspielen würde – und das organische Zusammenspiel der vier Musiker lässt hier schon Großes erahnen. Im Studio bleiben alle Beteiligten im Vergleich zum Live-Album zurückhaltend – beobachten einander sozusagen voller gegenseitigem Respekt. Ein Eindruck, der auch daher rühren mag, dass Coltrane seine Klangsalven hier – vermutlich bewusst – noch etwas zurückhält. Bestes Beispiel und zugleich bestes Stück auf Coltrane ist die Arlen/Mercer Komposition „Out of This World“, die der Saxophonist auf die ihm eigene Art dekonstruiert und wieder zusammensetzt. Das Stück wird zerlegt und „coltraneisiert“, aber noch sind da Passagen, bei denen er sein Temperament zügelt – in denen er einfach leiser spielt. Der Topf kocht immer wieder über, aber die ruhigen Sequenzen dienen nicht nur als Kontrast zu den feurigen Ausbrüchen, sie verbreitern auch das emotionale Spektrum, zeigen Farben in Coltrane’s Spiel, die man bald danach nur noch selten wiederfindet. „Out of this World“ überstrahlt den Rest des Albums zwar, aber das soll etwa das bezeichnend betitelte finale Stück „Mile’s Mode“ nicht abwerten: Hier brennt das Feuerwerk lichterloh, das ist modaler Jazz, wie er vom ehemaligen Arbeitgeber erfunden wurde, aber Coltrane legt die Betonung auf einen härteren Sound, und findet so die Balance zwischen wilder Improvisation und Davis‘ modaler, zurückhaltender Musik. Ein ähnlicher Ansatz findet sich bei der lyrischen Ballade „Soul Eyes“, die meist leicht vor sich hin köchelt, um dann doch immer wieder zu explodieren. Und dann ist da das exotische „Tunji“, das sogar den afrozentrischen Free-Jazz kommender Alben vorwegnimmt. Auf Coltrane lernen sich vier exzellente Musiker kennen, und es wird deutlich dass da noch mehr kommen kann. Alle drei Alben sind sehr gut, unverzichtbar ist Live at the Village Vanguard – wie gesagt am besten in der „Extended Version“.

Charles Mingus

Oh Yeah

(Atlantic, Rec. ’61, Rel. 1962)

Was Oh Yeah zu einem (weiteren) besonderen Mingus‘-Album macht? Nun – zum Einen wohl der durchgeknallte Rahsaan Roland Kirk – der blinde Saxophonist, der drei Instrumente gleichzeitig spielen konnte, sowie ein Charles Mingus, der bei seiner Rückkehr zum Atlantic Label seine Exzentrizität und seinen schrägen Humor übersprudeln ließ. Auf Oh Yeah spielt Mingus nicht Bass – den überlässt er Doug Watkins – sondern nur Piano, er arrangiert und begleitet die Songs durch Zwischenrufe und bluesigen Gesang und man kann annehmen, dass die Zusammenarbeit mit dem ebenfalls leicht wahnsinnigen Kirk das Album so verrückt klingen lässt. Dazu kommt mit Brooker Ervin noch ein zweiter famoser Saxophonist, und – mit Songs wie dem Opener „Hog Callin‘ Blues“ zum Beispiel – Vorlagen, auf denen insbesondere Kirk sein Instrument nach Herzenslust blöken, heulen und schreien lassen kann. Mingus und Kirk teilten eine enzyklopädische Kenntnis des Jazz, und beide hatten nicht vor, mit ihrem Wissen konservativ umzugehen. So gab es mit dem wunderbar betitelten „Oh Lord, Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb on Me“ einen modernen Gospel samt Chor, so gab es Musique Concrete bei „Passions of a Man“und bei „Wham, Bam, Thank You Ma’am“ Thelonius Monk-Zitate. Hätte Monk Mingus‘ Part am Piano übernommen, und Mingus den Bass gespielt, dann wäre Oh Yeah vielleicht sogar NOCH besser geworden, aber diese Spekulation ist natürlich müßig, es ist Mingus verrücktestes und auch „fröhlichstes“ Album – in Englisch heißt das „Upbeat“ – klingt besser – und es gehört zu seinen vielen Klassikern – knapp hinter The Black Saint and the Sinner Lady und Mings Ah Um. Kirk verließ Mingus‘ Band leider nach kurzer Zeit wieder und spielte das formidable Domino ein…

Charles Mingus

Tijuana Moods

(Atlantic, Rec. 1957, Rel. 1962)

Und Atlantic beschloss auch noch quasi zum gleichen Termin das 1957 für Bluebird aufgenommene Album Tijuana Moods in die Welt zu setzen. Fünf Jahre waren seither vergangen, aber Mingus Abenteuerlust war auch ’57 schon virulent. Die Musik auf diesem Album entspringt tatsächlich einem wahnwitzigen Urlaubs-Trip Mingus‘ mit seinem damaligen Drummer Dannie Richmond in die mexikanische Grenz-Stadt. Mingus hatte eine Scheidung hinter sich, wollte seine Gefühle in Exzessen aller Art ertränken – und ließ diese Erfahrungen in Musik fliessen, die genau das auch wiedergibt. Auf Tijuana Moods taucht Mingus‘ abenteuerlicher Jazz auf fünf Tracks in South-of the-Border-Mariachi Rhythmen und TexMex Folk-Melodien ein. Das beginnt mit dem Dizzy Gillespie gewidmeten „Dizzy Moods“ noch ganz optimistisch und ein bisschen hysterisch – angeblich entwickelt im Auto während sie Gillespie’s Musik lauschten. „Ysabel’s Table Dance“ ist eine Nightclub-Szene, voller Lust und Wildheit, „Los Mariachis“ ist ein Tribut an die Straßenmusiker und bei „Flamingo“ klingt das Album mit einem Ellington-Tribut aus. Mingus nannte es sein bestes Album und war zunächst verärgert, dass auf dem Cover sein Vornamen mit „Charlie“ angegeben wurde. Das „wäre ein Pferde-Namen, er hieße Charles“. Das wurde dann geändert. Dass dieses Album Jahrzehnte später mit etlichen Outtakes aufgedickt wurde, ist eines der üblichen überflüssigen Phänomene des CD-Zeitalters. Die ca 35 Minuten des Originals reichen locker.

The Beach Boys

Surfin‘ Safari

(Capitol, 1962)

1962 ist eines dieser Jahre, in denen Bands und Musiker (Siehe auch Bob Dylan hier unten…), die in den kommenden Jahren eminent wichtig für die Entwicklung der Rockmusik werden sollten, ihre Debüt-Alben aufnahmen. Die verblassen dann hinter dem, was diese Stars später leisten würden. Das Debüt der Beach Boys beispielsweise wurde zu einer Zeit aufgenommen, als der Single Hit alles war, die LP wenig galt und nur mit besagten ein- zwei Hits und eilig produziertem Füllmaterial ausgestattet wurde. So war auch Surfin‘ Safari bis auf die Hits und einige wenige Ausnahmen dünn produziert und das Songwriting noch lange nicht so exzellent wie es in den folgenden Jahren werden würde. Der Titeltrack freilich ist famos, ebenso die FlipSide („409“), welche selber ein Hit wurde – und einer der ersten Hot Rod Klassiker der Band. „Surfin'“, ihre Debütsingle (und der erste kleine, noch nationale Hit), ist auch toll und einer der wenigen Tracks auf dem die Beach Boys nach Garage klingen. Aber leider ist das restliche Material im Vergleich zu späteren Aufnahmen doch eher mittelmäßig (wenn auch immerhin selbstkomponiert), Brian Wilson mußte erst noch eine Strecke gehen, bevor sein kompositorisches Genie aufblühen würde. Aber auf jeden Fall zeigt Surfin‘ Safari die Beach Boys noch als „echte“ Band, bevor Studiomusiker ihre Parts übernahmen und zwei der besseren Cuts, „The Shift“ und das Instrumental „Moon Dawg“ sind echter Surf-Sound, verweisen schon auf Hits wie das 63’er „Surfin‘ U.S.A“.

Dick Dale and the Del-Tones

Surfer’s Choice

(Deltone, 1962)

Es gibt zu Beginn der 60er aber auch ein paar Rock’n’Roll Alben, die wirklich Neuland eroberten: Dick Dale’s Surfer’s Choice beispielsweise etablierte fast allein das Genre der Surf Musik – machte ein lokales Phänomen in ganz Amerika bekannt. Und zwar so bekannt, dass auch im hunderte von Kilometern vom Meer entfernten mittleren Westen der Geist des Surf-Rocks zu einem Jugendphänomen wurde. Das Album wurde hauptsächlich im Rendezvous Ballroom in Balboa Beach live aufgenommen – Ein Heimspiel für Dale – und man kann die Begeisterung des Publikums schon bei den ersten Akkorden von „Surf Beat“ hören. Es gab ein paar Vocal Tracks in Dick’s Set List („Peppermint Man“, „Lovey Dovey“, „Night Owl“, „Fanny Mae“ und „Sloop John B.“ – mit nachträglich im Studio hinzugefügten Strings), aber es sind die Instrumentals, die den Surf Rock definieren sollten: Der „Miserlou Twist“ und „Let’s Go Trippin“ scheinen dabei die einzigen beiden echten Studiotracks zu sein, die Live Takes von „Surfing Drums“ „Take It Off“, „Shake ’n‘ Stomp“ und das langsame „Death of a Gremmie“ sind Surf-Sound in seiner Ganzen Pracht. Dass Dick Dale – Sohn polnisch/libanesischer Einwanderer – die Gitarre autodidaktisch erlernt hatte, sie als Linkshänder gar verkehrt herum (also mit den Bass-Saiten oben…) spielte, und dass er immens laute Verstärker benutzte, machte ihn so einzigartig. All das bewirkte immerhin, dass Dick Dale vielen Gitarristen (z.B. Pete Townshend) als Vorbild diente – dabei gab es niemanden, der so spielte wie er. Surfer’s Choice jedenfalls ist Surf Guitar’s finest hour.

Bob Dylan

s/t

(Columbia, 1962)

Das erste Album von Bob Dylan erschien 1962 auf Columbia Records, Dylan’s Heimat von Beginn an bis heute. Produziert von John Hammond Jr., dem Sohn des Mannes, der ihn unter Vertrag genommen hatte, ist es der Beginn einer der ganz großen Legenden innerhalb der Musikgeschichte – und damit ist die Geschichte der gesamten Musik des 20. Jahrhunderts gemeint – und es ist schon allein aus diesem Grund ein „Klassiker“ im Sinne des Wortes. Wenige Musiker sollten je so viel Erfolg in so kurzer Zeit und so viel Einfluß über ihre Karriere hinweg erlangen. Zur Zeit der Aufnahmen war Dylan gerade mal 20 Jahre alt und voller Enthusiasmus und Ideen. Er war sprichwörtlich „young but daily growing„. So nahm er für Bob Dylan zunächst – ohne der Konkurrenz davon zu berichten – Songs auf, die er eher selten in den Folk-Clubs spielte und folgte dabei den „Freight Trains“ auf der Suche nach Cisco, Leadbelly und Woody. Auf dieser Suche würde er in den kommenden Jahren selber eine Unzahl an Stories aus den großen Wahrheiten und Mythen Amerikas (er)finden. Auf seinem Debüt jedoch erzählte er erst einmal das nach, was er von den Vorbildern gehört und gelernt hatte. Den Sound reduziert – wie es sich dazumal gehörte – auf Mundharmonika, Gitarre und Gesang. Aber schon hier hatte seine Stimme etwas getriebenes und schon hier gab die Kraft seiner Persönlichkeit den Songs eine eigene Farbe. Dieser junge Mann hatte so viel gehört, dass seine Ohren davon bluteten, er war „Bound for Glory“. Dass er dabei zum Beispiel Dave Van Ronk’s Version von „House of the Rising Sun“ Eins zu Eins übernahm, nahm dieser ihm nur kurz übel. Als Album mag Bob Dylan neben seinen große Werken klein erscheinen, aber ist es ein erstaunliches Debüt und es ist ein Dokument der Musik, die zu dieser Zeit in den New Yorker Folk-Clubs gespielt wurde und die bald den Kontinent erobern würde.

Joan Baez

In Concert (Part 1)

(Vanguard, 1962)

Prestige. Wenn man ehrlich ist, ist das oft ein Grund, aus dem man sich mit bestimmten Künstler beschäftigt. Ich finde hier und dort Informationen über eine/n bestimmten Musiker/in und es ist die Verbindung zu anderen bekannten Musikern, die mich dazu bringt, mich mit ihm/ihr zu beschäftigen. Joan Baez fiel für mich immer in diese Kategorie: Wäre sie nicht integraler Bestandteil Dylan’s formativer Jahre gewesen, so hätte ich ihrer Musik weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Natürlich war Joan Baez talentiert – Dylan hatte meist Musiker um sich, die für sich sehr fähig waren – aber es ist auch nicht zu leugnen, dass ihr Name meist explizit im Zusammenhang mit Bob Dylan fällt. Und In Concert (Part 1) tut wenig, den Gedanken an einen ungerechtfertigten Hype zu widerlegen. Bei den Konzerten, bei denen Baez angeblich unter massivem Lampenfieber litt, spielte sie Folk-Klassiker wie „House Carpenter“, „Pretty Boy Floyd“ und „Kumbaya“, und während es Häresie wäre, die Klasse des Materials in Frage zu stellen, begrub sie die Songs zu der Zeit oft mit ihrem exzessiven Gesangsstil. Eine der wenigen Ausnahmen hiervon ist „Gospel Ship“, ein Carter-Family Tune, der einen überraschenden Ausblick darauf gibt, zu was sie in der Lage war, wenn sie ihrem Sopran nicht ständig dieses gellende Vibrato aufgezwang. Für diesen Moment macht der Titel „Queen of Folk Music’“ für mich Sinn, man hört, dass sie in der Lage gewesen wäre mit ein wenig Zurücknahme in minimalistischem Sound – den andere, unbekanntere Künstlerinnen pflegten – echte Glanzleistungen zu bringen. So ist In Concert (Part 1) heute doch recht anstrengend, und ich frage mich oft, wieso andere, bessere Sängerinnen wie etwa Karen Dalton ein so viel geringeres Prestige haben als Joan Baez.

Judy Collins

Golden Apples of the Sun

(Elektra, 1962)

…..und so scheint es mir passend, ein Beispiel zu beschreiben, das mir besser gefällt: Golden Apples of the Sun ist schon Judy Collins zweites Album, und dieses Album und das Debüt sind sich in der Tat recht ähnlich. Auch sie spielte – wie Joan Baez und all die anderen Folkies der Szene – Traditionals, coverte allerdings erstmalig auch zwei „neue“ = moderne Songs, und wieder war es insbesondere ihr glasklarer Sopran, der zu überzeugen wusste (mehr als die Stimme Joan Baez‘ übrigens – wenn wir schon mal dabei sind…) Der sie angenehmer und weniger „belehrend“ klingen ließ (und auch heute noch klingen lässt). Man merkte ihr an, dass sie eine Menge Live-Erfahrung und Selbstvertrauen in den Folk-Clubs von Greenwich Village/New York gesammelt hatte. Auf Golden Apples… ließ sie sich von Walter Raim an der Gitarre und einem gewissen Bill Lee (Vater des späteren Regisseurs Spike Lee) am Bass begleiten. Ganz nebenbei positionierten sich Jac Holzman und dessen Elektra Label mit Judy Collins und ihrer Musik ein weiteres mal deutlich auf der progressiven Seite des Musikgeschehens jener Tage. Songs wie das altenglische Traditional „Fannerio“ (in der Version von Dave Van Ronk…) oder der Titelsong des Albums (basierend auf einem Gedicht von W. B. Yeats) sind perfekte Beispiele für eine Art des 60ies Folk, der durch seine – im Vergleich zu manchen anderen Alben seiner Art und Zeit – „unpolitischen“ Inhalte eine gewisse Unschuld hatte. Die Tatsache, dass Collins sich weit mehr im Umfeld des britischen Folk bewegte (man höre nur ihre Version von „Shule Aroon“) macht sie für mich noch spannender. Vieles hier kann ich wunderbar mit ihrer Namensvetterin Shirley Collins vergeichen.

Dion

Lovers Who Wander

(Laurie, 1962)

Zu Beginn der 60er hatte der New Yorker Dion DiMucci seine vormalige Band, die Belmonts, verlassen um eine erfolgreiche Solo-Karriere zu starten. Er war (Teenage)-Star genug, dass er sogar in einem Film mitspielen durfte und insbesondere eine ganze Reihe von Hit-Singles hinterher werfen konnte. Dabei reicherte er seinen DooWop infizierter Sound mit immer größeren Anteilen von Rhythm’n’Blues und Rock’n’Roll an – woraus er mit seiner Stimme und seinem Stil eine sehr eigene Variante der Popmusik der frühen Sechziger erschuf. Neben dem ersten Album dieser Phase (Runaround Sue von 1961) ist vor Allem Lovers Who Wander das Album der Wahl, denn hier gelang es ihm, neben der gleichnamigen Hitsingle weitere hervorragende Songs zu schreiben – „Little Diane“, „Sandy“ und „(I Was) Born to Cry“ sowie das von ihm mitkomponierte „Lost for Sure“ waren beileibe keine „Filler“ – zeigten, was für ein hervorragender Songwriter der Mann war – zusätzlich machte er die cleveren Coverversionen von „Stagger Lee“ und „Shout“ tatsächlich zu seinen eigenen Songs. Alle drei Laurie Alben von Dion in der Zeit von 61-63 funktionieren – vergleichbar übrigens mit den ersten drei Alben von Roy Orbison – ganz hervorragend im Gesamtpaket – und klingen erstaunlich zeitlos. Was umso bemerkenswerter ist, als sie zu einer Zeit erschienen, in der sich – wie gesagt – das Albumformat noch nicht durchgesetzt hatte und LP’s eher als Erweiterung der Single-Hits gedacht waren. Dass Dion später in Vergessenheit geriet, hat mit seiner hier schon galoppierenden Drogensucht (… ja, auch zu dieser Zeit – man will es nicht glauben, wenn man diesen Schwiegermuttertraum auf dem Cover sieht) und mit ein paar Karriere-Fehlentscheidungen zu tun. Ihm gelangen später dennoch einige tolle Alben. Siehe Dion (68) und Wonder Where I’m Bound von 1969.