Der Begriff war vom Journalisten und Autor David Keenan 2003 aufgebracht worden, um die Musik auf dem Brattleboro Free Folk Festival in Vermont zu beschreiben. Da traten (teils auch hier vertretene) Acts wie Sunburned Hands of the Man, Charalambides, Six Organs of Admittance, Dredd Foole und Jack Rose auf. Keenan bezog sich mit seiner Begriffs-Schöpfung auf das „Old Weird America“, das der lesenswerte amerikanische Autor und Dylan-Fan Greil Marcus in seinem Buch über die Gegenkultur der 50er/60er definiert hatte… DER wiederum hatte sich damit auf die amerikanische Folkmusik der 20er und 30er bezogen. Hör‘ dir dazu die Anthology of American Folk Music von Harry Smith aus dem Jahr 1952 an… DIE ist absolut essenziell… hierfür und für alles mögliche weitere. Dann kann man erkennen, dass die Musiker in diesem Kapitel ganz offensichtlich – ähnlich wie Dylan und Konsorten Anfang der 60er – den uralten Folk ihrer Heimat auf ihre Art liebten, wiederbelebten, erforschten… und daraus und aus ihren Kenntnissen um weitere ca 50 Jahre Populärmusik etwas neues, aufregendes, gemacht hatten. Das alte, seltsame Amerika ist also die Referenz vieler Alben, die ich hier für das Jahr 2006 versammelt habe. Joanna Newsom – das Poster-Girl des New Weird America mit ihrem Album Ys – ist nur Ein Beispiel für diesen Begriff. Aber da gab es so viel mehr!! Wer vergleichen soll, wird verzweifeln, denn die Überschrift über dieses Kapitel ist extrem beliebig: Denn – Was haben Newsom, Espers, Grizzly Bear, Charalambides, Jackie-O-Motherfucker, Racoo-oo-oon und Akron/Family gemeinsam? Wenig… und Viel zugleich. Ihre Auseinandersetzung mit der amerikanischen Folkmusik und dem, was sich in den letzten Dekaden daraus entwickelt hatte, hatte jedenfalls eine Art Gemeinschaft erschaffen, die in den letzten 5-10 Jahren unterschiedliche Ideen zu neuen Formen der Folk (=Volks…)-Musik geschaffen hatte. Oft war das sehr experimentell, sehr improvisativ, vermied Kommerzialität mit größter Konsequenz. Die Ergebnisse waren oft tatsächlich weird. So weird, dass sich konservative Hörer davon so fernhielten, wie vom evil Black Metal. Das spiegelte sich übrigens auch in der politischen Ausrichtung der avantgardistischen Bands/Acts und ihrer Zuhörerschaft. New Weird America war die Szene – und die Musik – junger Neo-Hippies. Und mit ihrer künstlerisch-freien Art ein Gegenmodell zum Konservativismus der Bush-Administration. New Weird America war kein „Protest“ – jedenfalls kein eindeutig politischer. Aber es spiegelte in all seinem Eskapismus, seiner Abwendung vom Mainstream, seinem Blick zurück, aber auch durch die Vereinnahmung der Traditionen eine Haltung wieder, die man feiern sollte. Ich tu’s hier…

Joanna Newsom – Ys

(Drag City, 2006)

Dieses größte Meisterwerk des Jahres 2006 (Siehe Hauptartikel…) ist mit „Folk“ nur unzureichend beschrieben, ist aber jedenfalls ziemlich „weird“. Nun – das gilt letztlich für die meisten Alben, die hier nicht umsonst unter dem Oberbegriff New Weird America folgen. Lies über Ys im Hauptartikel 2006.

Comets On Fire – Avatar

(Sub Pop, 2006)

…und über das hier lies im Kapitel über Varianten Psychedelischer Musik. Bei den „weirden“ Comets on Fire neigt sich das Gewicht so sehr Richtung Psychedelic Stoner Rock, dass es (mir) hier nicht mehr hinpasst – auch wenn Six Organs of Admittance’s Ben Chasney hier mitmacht. Na ja – die Einteilung ist subjektiv, wie du ab jetzt lesen und hören wirst.

Espers

Espers II

(Drag City, 2006)

Wo Joanna Newsom mit einer gebrochenen Schönheit beeindruckt (…meint – ihre Stimme kann nerven, aber diese Songs!!!), da ist die Musik der Espers weniger Barock ausgeschmückt, eher Renaissance-streng. Auch sind die Stimmen von Helen Espvall und Meg Baird (beide profilierte Solo-Künstlerinnen…) lieblicher, da sind die Melodien auf kluge Art schlichter. Espers II ist ein psychedelisches Folk-Kleinod, das aber im England der späten 60er nie hätte erscheinen können. Denn die beiden Multi-Instrumentalistinnen und ihre Mitstreiter Greg Weeks (AUCH als Solo-Künstler toll…), Otto Hauser, Chris Smith und Brooke Sietinson an allen möglichen Instrumenten machen auf Espers II Gebrauch von den Möglichkeiten des modernen Studios. Sie tun das, was ich in der Einleitung beschrieb: Sie kennen Post-Rock und sie kennen Drone und verbinden die mit alten Folk-Klassikern. So klingen sie nicht, wie Pentangle 2.0. da jeder Song mit einer durchaus klaren Melodie beginnt, dann aber gerne in ein Labyrinth aus elektronischen Verfremdungen, Cello-Drones und dem distorted Gezirpe irgendwelcher Gitarren führt, wird man in diese Tracks regelrecht hineingesogen (…es sei denn, man findet Folk doof…). Dass Marianne Faithful den Song „Children of Stone“ ein paar Jahre später coverte, mag als Qualitätsmerkmal durchgehen. Das Gute an diesem sehr getragenen Album ist, dass es aus einem Guß ist. Espers hatten drei Jahre zuvor ein reduzierteres Debüt abgeliefert, für Espers II war die Band um drei weitere Mitglieder an Drums und diversen anderen Instrumenten erweitert worden. So konnten sie nun aus einem Song wie „Mansfield & Cyclops“ ein Opus machen, in dem alle Elemente des Folk – eben auch die modernen, schrägen Gitarrenpassagen – eingebaut werden konnten. Und wieder: Genau SO ist der Song richtig. Das ist new weird american Folk. In diesem Falle nicht so hermetisch, wie so manches andere Stück auf den in diesem Kapitel folgenden Alben. Man mag ja Texte wie „…And we’ll walk on/ To where the frost of the dead king/ Weigh heavy on the vine…“ beim großartigen, 8-minütigen „Dead King“ eskapistisch nennen. Aber das gehört wohl zu dieser Art Musik. Espers II ist folky, trippy, ausserweltlich… und schön. Und wer die hier erwähnten Musiker verfolgt, wird auf große Meisterschaft im Eskapismus treffen.

Fern Knight

Music For Witches And Alchemists

(VHF, 2006)

Die Musik von Fern Knight entsprang den Ideen einer gewissen Margie Wienk – einer jungen Musikerin, die sich ganz offen von britischen 70er-Jahre Folk-Acts wie Pentangle oder Steeley Span beeinflusst sah. Aber Wienk hatte natürlich auch die alte amerikanische Folkmusik aus den Appalachen in ihrem Genom. Nachdem sie Fern Knight in Washington gegründet hatte (mit wechselndem Personal) hatte sie in der Folk-Szene in Philadelphia mit den hier vor beschriebenen Espers Geistesverwandte gefunden – mit denen sie mit ihrer Music for Witches and Alchemists ein regelrechtes Konzeptalbum wagte. Es wurde sparsamer musiziert, als bei Espers, die Atmosphäre ist mittelalterlich-klösterlich (und passt damit zum Cover und zum Titel), die Songs sind womöglich ernsthafter und durchdachter, als bei Espers II. Man kann beide Alben dennoch ohne weiteres nebeneinander stellen – und mag die „schöneren“ Songs bei Fern Knight finden. Sie arrangierte für dieses Album vielleicht authetischer, als die wunderbaren Espers (…die will ich damit nicht herabwürdigen), sie ließ sich von Greg Weeks produzieren, der hier und da eine Acid-Gitarre kreischen ließ (Witches eben), und ein gewisser Alec K. Redfearn spielte ein sehr den Sound des Albums prägendes Akkordeon (!), das oft eine Art Drone unter die Songs legte. Dazu hielt Margie Wiek’s Stimme locker mit den großen des (britischen) Folk mit. Mit einer Stimme, die eben nicht Virtuosität um ihrer selbst willen praktizierte. Dass sie hier und da mit Esper’s Meg Baird feinste Harmonys sang, machte Songs wie „The Dirty South“ um so schöner. Es ist Musik für ein Druiden-Treffen, „What the Crows Left Behind“ klingt fast wie einer dieser alten Songs, den die Einwanderer einst nach Amerika mitbrachten – wird aber inszeniert, als würden Hippies Ende der 60er sich mittelalterliche Gruselgeschichten erzählen. Music for Witches and Alchemists hat einen leicht betäubenden Flow, obwohl die Songs doch recht unterschiedlich sind. Diese Musikerin meinte ihre Liebe zum mittelalterlichen Folk ernst, und sie konnte Songs schreiben, die klingen, als wären sie aus dem 16. Jahrhundert….

Meg Baird, Helen Espvall, Sharron Kraus

Leaves from off the Tree

(Bo’Weavil, 2006)

Und dieses Album muss natürlich als nächstes beschrieben werden: Gitarristin/Sängerin Meg Baird und Cellistin Helen Espvall von Espers trafen 2005 in Fishtown, Philadelphia die britisch-stämmige Folk-Sängerin Sharron Kraus. Die wiederum war inzwischen Teil der New Weird America-Posse… hatte mit The Iditarod 2002 das feine Album The Ghost, the Elf, the Cat and the Angel aufgenommen… also – jeder kannte jeden irgendwoher. Es ist nicht bloß Kraus‘ Herkunft, die Leaves From Off the Tree so britisch klingen lässt… ist amerikanischer Folk doch tief in der Musik der Einwanderer aus England, Irland, Schottland verwurzelt. Somit wurde von den drei gleichwertigen Sängerinnen voller Achtung eine Songauswahl aus der British-Appalachian Historie getroffen. Instrumental war alles notwendige dabei: Espvall’s Cello legte hier und da einen Drone unter die Songs oder begleitet die Stimmen wunderbar melodisch, Gitarre (Baird) und Dulcimer (Kraus) spielten zurückhaltend und die Stimmen!! Es ist die Interaktion, die gekonnte Mehrstimmigkeit, die aber nie in die inzwischen gerne genommene Künstlichkeit einer Leistungsshow verfällt. Die lässt all die im Begleittext säuberlich beschriebenen Songs so rein klingen. Dass die Drei sich einen 450 Jahre alten Song titels „Fortune My Foe“ aus dem Internet zogen, um ihn dann in ländliches Folk-Umfeld zu holen, ist mindestens sympathisch… und sehr korrekt. Ähnlich machten das auch Shirley & Dolly Collins oder Martin Carthy – nur hatten die kein Internet. (Die werden hier auch als Quellen und Inspirationen genannt und jeder, der DAS hier mag, sollte sie hören…). Da gibt es das A Capella-Stück „Derry Dams of Arrow“, das keine der alten Folk-Sängerinnen aus dem UK besser hätte machen können. Da kommt das ach so freundlich klingende „False Sir John“ mit Verrat und Mord daher, und die Drei besingen das voller Inbrunst und Spaß. Wie das im Idealfall eben ist – diese drei Stimmen hoben mit ihrer Art, mit ihrer freien Umgangsweise, mit ihrer Musikalität Traditionals über bloßes Kopieren hinaus. Machten sich diese Songs mit offensichtlicher Freude zu eigen – und uns ein Geschenk.

Diane Cluck

Monarcana

(Very Friendly, 2006)

…jetzt mal eine gänzlich (von der „Industrie“) abgekoppelte, autarke Künstlerin, die im New Weird America mit offenen Armen aufgenommen wurde, da ihre Ideen, ihr teils autodidaktisch angeeignetes Können (Klavier hatte sie allerdings schon mit sieben Jahren erlernt…), ihr Stil in diese „Szene“ passte… so wie sie in die Anti-Folk-Szene in New York passte, oder als Singer/Songwriterin bezeichnet werden konnte. Aber letztlich war das doch egal, denn Diane Cluck ist eine dieser raren Individualistinnen, die nur für sich selbst stehen. Sie sagte über ihr drittes Album: „…Monarcana is a collage of spontaneous song-sketches collected from 2001-2004. I’d been recording ideas on a Korg 8-track digital workstation and while some would become finished songs, there were many of them and I wanted to share the inspired quality of what music feels like when it first comes through, joyous and unrefined…“ Die Entstehung und Arbeit an diesen Songs über den Zeitraum von drei Jahren passte durchaus zu ihrem bisherigen Werk. Das vorherige Album Oh Vanille / Ova Nil ist eines der besten Lo-Fi Anti Folk Alben, weil es so mühelos klingt. Weil Cluck’s Stimme unverstellt ist, weil sie die wenigen Mittel, die sie nutzt, völlig individuell – und damit auf eigenartige Weise perfekt einsetzt. Das machte sie auch auf diesem Album mit besagten Song-Sketches so. Amateurhaft ist alles, aber die Basis – die Songs – sind oft beeindruckend. Und man würde in wenigen Jahren festsellen (müssen), dass diese Lo-Fi-Amateur-Anmutung ihr am besten stand. Welcher „professionelle“ Kick sollte einen Song wie „Dilapidalliance“ besser machen. Nur ihre Stimme – etwas im Hintergrund, eine gestrummte Gitarre, eine elegante Melodie – gefolgt vom noch um ein paar Klavier-Akkorde erweiterten „Reveller“. Nichts lenkt ab von der klugen Melodie, von der Stimme, die nach einer ungeschulten, un-exaltierten Joni Mitchell klingt Dann mit „Untitled“ ein Fast-Instrumental mit Gitarren-Picking, das wie eine Harfe anmutet. Das Album ist enorm abwechslungsreich – ein Hinweis darauf, dass diese Song-Sketches über eine längere Zeit gesammelt worden waren. Aber es wäre ja auch schade gewesen, Songs wie „Lucifer“, „Leave Me Alone“ oder das mit Straßengeräuschen durchsetzte „Pray Headaches Away“ nicht zu veröffentlichen. Sicher – Monarcana dürfte nicht jedermanns Sache sein. Die gewollte Amateurhaftigkeit, die „Bescheidenheit“ kann man auch aufgesetzt finden. Aber wer sich im New Weird America umhört, wird diese Faktoren akzeptieren (wollen/müssen).

Josephine Foster

A Wolf in Sheep’s Clothing

(Locust, 2006)

…dann soll es noch etwas weirder werden. Josephine Foster ist eine zu diesem Zeitpunkt 32-jährige Sängerin aus Colorado, die zunächst in Chicago klassischen Operngesang gelernt hatte, sich dann im Lauf ihrer Studien immer mehr der Folk-Musik-Szene und dem Folk-Gesang zugewandt hatte. Sie hatte Kinderlieder und ein famoses Psych-Folk Album mit der Band The Supposed gemacht (All the Leaves Are Gone, 2004) und 2005 mit Hazel Eyes, I Will Lead You noch eine Spur besser das Feld des schönen, abgefahrenen Folk gepflügt. Als Songwriterin war sie inzwischen so anerkannt, wie als Sängerin – ihr Stil und ihre Konsequenz wurden allseits bewundert. Und mit Konsequenz wandte sie sich bei A Wolf In Sheeps Clothing dem klassischen Kunstgesang zu. Sie nahm sich Originaltexte von Goethe, Eichendorff und Franz von Schober zur Musik von Schumann, Schubert und Brahms, sang in Deutsch (!) und arrangierte all das furchtlos um sanfte akustische Gitarren und den improvisierten White Noise des Gitarristen Brian Goodman. Klar, dass sie dazu die Unterstützung des Chicago Department of Cultural Affairs bekam. Das war in dieser Zeit Ehrensache. A Wolf In Sheeps Clothing ist somit natürlich befremdlich – wobei… befremdlicher als Raccoo-oo-oon etwa dann doch wieder nicht. Diese Musik ist in ihren Arrangements und vor allem durch die Spiltter und Wellen der E-Gitarre letztlich doch nah am (Freak-)Folk, die Kompositionen erkennt man nicht unbedingt als der Zeit der Romantik entsprungen, da gibt es ähnliches modernes. Dazu der sehr klare, sehr charakteristische Gesang von Foster, deren wunderbare Stimme tatsächlich genau zwischen klassischem Gesang und Folk steht. Sie hatte offenbar alles unter Kontrolle, und dass ihre unperfekte Aussprache die Texte verfremdete, mochte man beklagen… oder begrüßen, weil es nicht vom Klang ablenkt. Jedenfalls wird man Brahms, Schubert und Schumann nirgendwo sonst so hören – der Satz „…sie macht sich die Musik zu eigen…“ trifft hier in höchstem Maße zu. Wie bei den meisten Alben in diesem Kapitel – A Wolf in Sheeps Clothing IST ein „acquired taste“. Das soll es auch sein. Es ist Teil der musikalischen Bibliothek des New Weird America… und ein Lied wie „Wehmut“ (Melodie Robert Schumann, Text Eichendorff) ist ein Wunder.

MV & EE With the Bummer Road

Mother of Thousands

(Time-Lag, 2006)

MV & EE – das steht für Matt Valentine und Erika Elder. The Bummer Road wiederum ist eine der Bands der beiden, die allerdings im Jahr 2006 auch ein Album nur als The Bummer Road veröffentlichte (Rural Dimensions – wer dieses Album hier mag, kann ja versuchen, das zu bekommen…). MV und auch EE hatten etliche privat veröffentlichte CDR’s hinter sich, waren mit den tollen Tower Recordings unterwegs gewesen und seit ein paar Jahren veröffentlichte Time-Lag Records vom Bummer Road-Kollegen Nemo Bidstrup ihre Musik for the masses. Mother of Thousands ist ein sehr psychedelisches, durchaus zugängliches New Weird America-Album, das ein nahezu perfektes Bild dieser Szene wiedergibt. Valentine und Elder spielen einen ganzen Haufen Saiteninstrumente und ihre Musik ist (natürlich) stark von Improvisation geprägt. Da klingen The Grateful Dead an, Matt Valentine hat indische Raga-Musik studiert, kennt ganz gewiss Fahey’s American Primitivism und den guten alten Country-Folk-Blues… und all das fließt in trippy Songs ein, mit denen man sich am besten Nachts langsam in die Stratosphäre verabschiedet. Erfreulich ist sicher, dass doch immer wieder eine Struktur anklingt, dass da irgendwo ein „Song“ die Grundlage liefert, auf der die Mussiker sich dann gerne mal für 15-20 Minuten verlieren. Man kann es sympathisch finden, dass hier nicht ansatzweise versucht wird, Kompromisse einzugehen. Diese Doppel-CD lässt sich mit fast 95 Minuten eine Menge Zeit. New Weird America ist (wie gesagt) ein sehr dehnbarer Stilbegriff, er passt toll, weil er weder Folk, noch Drone, noch Raga noch Blues benennt, sondern die Anmutung der Musik und der Musiker bezeichnet. Andererseits… „weird“? Mother of Thousands ist eindeutig von ziemlich fähigen Musikern gemacht. Die mögen sich nachts unter einem Vollmond zu ein paar Sessions getroffen haben, aber ich halte Nichts davon für „spinnert“. Selbst eine Geräuschkulisse wie „Meditations on Payday“ ist ein Beispiel dafür, wie man American Folkmusic mit Sinn versieht.

Raccoo-oo-oon

Is Night People

(Release the Bats, 2006)

Tolles Beispiel für die Breite dessen, was 2006 für New, Weird und America gehalten wurde. Weil… Folk ist hier nur mit der Lupe zu finden, aber weird ist die Musik des Kollektives Raccoo-oo-oon durchaus. 2004 taten sich vier Musiker aus Iowa zusammen, die in Screamo, Noise, Psychedelic-Bands ihre ersten Ideen ausprobiert hatten. Sie nahmen dann im Winter 2005 ihr Debüt Is Night People als Raccoo-oo-oon auf. Zunächst als Cassette veröffentlicht kam 2006 dann die CD bei Release the Bats heraus. Na ja – von der „Szene“ (soweit es die gab) wurde ihr organischer Mix aus Psychedelic, Drone, Noise und – tatsächlich – einer gewissen verdrehten Melodieseligkeit mit Freuden aufgenommen. Ihre Musik basiert oft auf Tribal-Drum-Passagen und darüber gespielte Noise und Kraut-Sounds, man sieht die Musiker (und die wenigen Zuhörer, die bei ihren Messen dabei gewesen sein sollen) regelrecht um ein Lagerfeuer tanzen. Aber sie hatten mit Darren Ho einen Gitarristen, der offenbar auch Black Sabbath liebte und mit Andy Spore einen dabei, der das Saxophon sehr wild tröten ließ. Synthesizer und anderen Geräusch-Erzeuger wurden mit viel Liebe für kleine, kindliche Meldoien genutzt, die aber irgendwie immer wieder in die dunklen Teile des Waldes wandern wollten. Songs wie „Stamped From the Stump“ oder das passend benannte „Great Horn of the Wilderness“ waren mitnichten naiver Noise. Man stelle sich ein düsteres Animal Collective vor (…die sollte man kennen…) Die Musik von Raccoo-oo-oon ist erstaunlich energiegeladener, seltsamer und unheimlicher Psychedelic Noise. Den Bezug zum „alten seltsamen Amerika“, das Dylan durchwanderte, kann man nur konstruieren. Aber dieser kompromisslose, irgendwie aber auch sehr humane Noise auf Is Night People dürfte dem gefallen, der Sung Tongs von Animal Collective mag, oder gar…

Jackie O-Motherfucker

America Mystica

(Very Friendly, 2006)

…Album No. 13 (ca…) des Portland-Experimental-Kolllektives Jackie O-Motherfucker. Die gab es in dieser und jener Form schon seit 1994, seit Tom Greenwood (g, Turntables, perc.) und Nester Buckett (sax) begonnen hatten, gemeinsam Lärm und Experimente auf der Basis diverser Folk-Grundlagen zu machen. Inzwischen waren JOMF ein etablierter New Weird America/Free Folk Act. Sie hatten mit Sonic Youth und fast allen anderen Acts in diesem Kapitel musiziert – wer sich in dieser Szene bewegte, hatte gute Chancen, mal bei JOMF mitgespielt zu haben (Auch Weyes Blood war eine zeitlang dabei…). JOMF veröffentlichten 2006 das ganz dem Titel dieses Kapitels angepasste 93-Minuten-Album America Mystica. (sowie das Album Candyland, das aber quasi unavailable ist…). Jackie-o Motherfucker sind mit diesem Album das nächste Parade-Beispiel für einen der Aspekte des „weirden“ Amerika. Sie beziehen sich mit den vier LP-seiten-langen Tracks auf America Mystica auf mystische Naturlandschaften – und auf den National Park Service… aber der Bezug bleibt subjektiv. Aufgenommen wurden die Tracks live beim Sender WMFU in Hoboken oder in Paris in einem Konzert-Venue mit unterschiedlichen Kollaborateuren. Nur Tom Greenwood war immer dabei und ließ Tapes laufen oder versetzte die Musik mit Sounds und Distortions der Gitarre. Dass Sonic Youth (auch) diese Band feierten, kann man verstehen, auch Konzerte von JOMF waren jedesmal anders. Wie ein Schneeball, der beim ‚runterrollen alles mitnimmt, waren Musiker und Einflüsse in ständiger Fluktuation. Und dennoch hatten JOMF immer einen bestimmten melodischen Flow, würden auch später nie ins anstrenged-experimentelle abgleiten. Die scheinen nur mit weichen Drogen experimentiert zu haben. Bei den vier Tracks dieses Albums erzeugen sie eine kluge Spannungssteigerung (wenn man dabei bleibt…). Dass sie auch anders konnten hatten sie auf dem 2005er Meisterstück Flags of the Sacred Harp gezeigt. Das war weit „produzierter“ und song-orientierter als America Mystica. Dafür sind Tracks wie „Ah Sunflower“ wie eine Kombination aus Grateful Dead-Trance und den instrumentalen Erzählungen von Godspeed You! Black Emperor (wer die nicht kennt, soll sich schämen…). Dass dieses Album also auch Post Rock in seinen Adern hat, soll erwähnt sein. America Mystica ist ausgewalzte „Weirdness“… in Gut.

Spires That in the Sunset Rise

This Is Fire

(Secret Eye, 2006)

Spires That in the Sunset Rise mögen ein Beispiele dafür sein, dass Frauen im New Weird America eine autarke Rolle ohne die im Business übliche männliche Bevormundung innehaben. Da gibt es Parallelen zur Riot Grrrl-Szene der 90er – mit weniger Wut vielleicht. STITSR waren eine Band von vier Frauen aus Chicago, ihr nach der Band benanntes Debüt von 2004 und das darauf folgende Four Winds the Walker sind exzellent – verbinden die Wucht der Throwing Muses mit der Ästhetik und der Experimentierlust des Freak Folk. Dass solche Musik kommerziell eher geringen Erfolg hatte, mag das „Business“ und seine Gier von ihnen ferngehalten haben. Dass sie ihr drittes Album nun This Is Fire nannten, war dennoch vielleicht eine Form der Subversion. Denn hier schien die Band nicht mehr zu brennen, nur noch zu glühen. Immer noch waren ihre die Tracks ökonomisch – nicht mehr ganz so kurz, aber sehr strukturiert. Aber hier wurden diese Strukturen mit Hilfe ungewohnter Sounds und geisterhafter Gesänge verdreht. Die ersten beiden Tracks – „Spike Fiddle Song“ und „Clouds“ sind gespenstisch – und in ihrer bedrohlichen Ruhe alles andere als „improvisiert.“ Diese Musikerinnen wussten genau, was sie wie ausdrücken wollten. Sie nutzten ihre teils selbst-erfundenen Saiteninstrumente nun eben für neue Aspekte ihres Songwritings. Manches lässt an mittelalterliche Madrigale denken, die durch etliche Spiegel verzerrt wurden. Die Dynamik der beiden vorherigen Alben war zwar nun versteckt, aber sie war da. Auch diese Band kannte die Ästhetik des Post Rock. Und wie STITSR ihre Mittel nutzten! Man muss hören, wie die Stimmen auf dem „Morning Song“ von kindlich zu dämonisch wechseln. Cello und Geige werden zu tragenden Säulen im Song, und wenn Tracy Peterson Percussion einsetzt, dann immer auf innovative Art. This Is Fire mag nicht so unmittelbar sein, wie die Vorgänger, es wächst langsamer. Bald aber verließ Tracy Peterson die Band und einer der entscheidenden Faktoren ging verloren. Diese Album und die beiden Vorgänger sind essenziell.

Charalambides

A Vintage Burden

(Kranky, 2006)

Christina und Tom Carter aka Charalambides sind so was New Weird America’s Mom & Dad. Ihr Album Market Square von ’95 ist eines der ersten, die man dieser Szene zuordnet. Sie waren seit 2002 beim respektablen Indie Kranky und natürlich beim ’03er Brattleboro Free Folk Festival dabei… Also – wer ihre seltsame Musik kennen lernt, der hört, was New Weird America bedeutet. Ihr 16. (!) Album A Vintage Burden ist – im Charalambides-Kosmos – eine ruhige und un-anstrengende Angelegenheit. Gitarre und Gesang verbinden Folk-Motive, das Kratzen auf den Saiten, die meditativen Klänge, Psychedelik und Atonalität verbinden sich zu einer Musik, die sich kaum kategorisieren lässt. Diese New Weird America oder Free Folk-Szene war auf unerforschtem Terrain unterwegs. Und die Pfade, die begangen wurden, waren dazu auch noch individuell, die Ergebnisse unterschiedlich. Christina Carter’s Gesang und Tom Carter’s (hier) so sanften Melodien auf der kaum verzerrten Gitarre mögen bei obskuren Psych-Folk-Bands der 60er ihre Ahnen haben. Aber die beiden Carter’s wussten eben auch um die Avantgarde und den Noise der 90er. Das instrumentale Improvistaions-Monster „Black Bed Blues“, bei dem sich beider Gitarren 17 Minuten lang umschlingen, ist noch am nächsten am Lärm, aber es geht hier um Hypnose durch Wiederholung und langsame Veränderung und Steigerung… was auch A Vintage Burden in die Nähe der Geschwister-Genre’s Post Rock und Drone rückt. Aber na ja – man sollte diese Genre-Zuordnungen sowieso nicht ZU ernst nehmen. Dieses Album zeigte Charalambides auf sehr erfreuliche Art als modernes Psych-Folk Duo. Und das war nur eine Facette ihrer Kreativität. Hört euch auch Market Square und Joy Shapes (2004) an. Da hört man, warum dieser Act als Vorbild des New Weird America gilt.

Six Organs Of Admittance

The Sun Awakens

(Drag City, 2006)

Ben Chasney und sein Projekt Six Organs of Admittance wiederum ist nicht weit von Charalambides entfernt. Beide hatten schließlich 2001 ein gemeinsames Album veröffentlicht: Songs From the Entoptic Garden Vol. 2 ist lohnend, auch wenn ich SOoA’s andere Alben zwischen 2000 und 2012 besser finde. Inzwischen war Chasney ein zu einem unwilligen Star der Szene geworden. Sein Mit-tun bei Devendra Banhart oder mit den Comets on Fire (deren 2006er Avatar mir schlicht zu harter Psychedelic Rock für dieses Kapitel ist… siehe ganz oben) hatte ihn zu dem ebenfalls in Chicago beheimateten Indie Drag City gespült. Schon das letztjährige School of the Flower war ein sehr genießbares, zugleich anspruchsvolles Beispiel für seine persönlich Version des New Weird America gewesen. (Siehe das Kapitel 2005 – Inzwischen völlig befreiter Folk…) Dass Chasney sich auf The Sun Awakens nicht blöd wiederholen würde, konnte man erwarten. Und so gab er uns hier auf der ersten LP-Seite sechs kurze Folk/Country-Tracks, die hier und da ein bisschen into space abhoben. Mitspieler wie Al Cisneros (von den Sludge-Meistern Om) oder Liz Harris aka Grouper steigerten die Qualität, „Bless your Blood“ und „Black Wall“ zeigen, dass Chasney neben Können und Atmosphäre auch Songwriting beachtete. Und auf der zweiten Seite der LP traute er sich mit „River of Transfiguration“ an eine lange Suite, wie man sie aus den Tagen des Prog-Folk-Rock Anfang der 70er kannte. Allein schon der Titel lässt an Patchouli und selbstvergessenen Ausdruckstanz von mittelalten Hippies denken. Na ja – so stelle ich mir auch das Publikum von Six Organs of Admittance vor. Dass Chasney ein toller Gitarrist war, sei erneut erwähnt, dass er von Psychedelic Rock, Folk und Noise beeinflusst war, ließ ihn fröhlich um die verschiedenen Quellen des New Weird America tanzen. Bei diesem Track kam gerne genommene orientalischer Musik und ein mächtiger Drone zusammen. Dass das sinnig und keine Minute langweilig wurde, ist ein Hinweis auf die Klasse und den Anspruch von The Sun Awakens.

Jack Rose

s/t

(aRCHIVE, 2006)

Ben Chasney wird – wegen seines Könnens an der akustischen Gitarre und wegen seiner Begeisterung für John Fahey – gerne auch in die Schublade „American Primitivism“ geschoben. Und die steckt in der Kommode New Weird America. In dieser Schublade sind noch ein paar andere Künstler, deren Alben sich an den Klassikern von John Fahey orientieren (HÖRT!!! mindestens dessen Transfiguration of Blind Joe Death – und lest den Hauptartikel 1965). Nun – da gab im New Weird America inzwischen Harris Newman und den Briten James Blackshaw und Sir Richard Bishop von den Sun City Girls und und… und Jack Rose, der wiederum ein intergraler Part der fantastischen Band Pelt war. (HÖRT!! deren 2001er Album Ayahuasca, ein Meisterwerk des dro(eh)nenden Free Folk… und lies im Hauptartikel 2001). 2006 kam sein siebtes Solo-Album heraus. Im Jahr zuvor hatte er mit Kensington Blues eines der besten Alben des post-fahey American Primitivism gemacht. Jack Rose ist genauso gut, nur das Label war etwas schlechter in der Distribution. Rose hatte – wie Fahey – die Fähigkeit rein instrumentale Musik so beredt klingen zu lassen, dass man Stimme/Text nicht nur nicht vermisst, die wären sogar störend. Da entstehen von selber Bilder, Landschaften, Geschichten, da hört man beim kurzen „Revolt“ eine mitreissende Power und Auflehnung, da zitiert Rose am Ende Blind Willie Johnson’s „Dark Was the Night“, und es wird duster. Und auch er kann das große Format – das zentrale, 13-minütige „Spirits in the House“ ist eine Blues-Meditation. Jack Rose wurde zu Recht in eine Reihe mit Fahey, aber auch mit Jazzern wie John Coltrane oder Cecil Taylor gestellt. Seine technischen Fähigkeiten waren schließlich beeindruckend. Aber sie waren NIE eitler Selbstzweck. Und er hatte durch den häufigen Einsatz des Bottleneck einen Stil und Sound, der ihn von anderen Kollegen unterschied. Leider starb Jack Rose 2009 mit nur 38 Jahren an einem Herzinfarkt. Hört seine Musik!!

Wooden Wand and the Sky High Band

Second Attention

(Kill Rock Stars, 2006)

Und wieder so Einer, dessen Produktivität seit dem Mini-Hype um New Weird America explodiert ist. Wooden Wand ist der Songwriter, Gitarrist, Sänger James Jackson Toth, der – ähnlich wie sein Kumpel Devendra Banhart – vom Swans-Boss Michael Gira protegiert und öffentlich als moderner Dylan gelobt wurde. Es gibt also etliche Alben mit Wooden Wand als Haupt-Bezeichnung (siehe auch hier drunter…). Auf Kill Rock Stars erschien zum Beispiel Second Attention – mit einem Covermotiv, das 1:1 den 1970er Folk-Klassiker Stormbringer von John & Beverley Martin zitiert. Und Zitate gibt es auch in der Musik. Toth fasste in der gerade blühenden Szene Fuß, hatte aber eine Pop-Sensibilität, ein Händchen für eingängige Melodien, die man im New Weird America oft nicht einmal sucht. So gibt es auf Second Attention etliche Momente, die an Neil Young und… natürlich… an Bob Dylan im Klassiker-Modus erinnern. Die beiden mögen hochgesteckte Ideale sein, aber Toth kam ihnen mitunter nah. Andererseits gibt es definitiv genug eigenes Profil bei Wooden Wand and The Sky High Band und Second Attention ist kein Young/Dylan-Aufguß. „Sweet Liao Xi“ ist ein schön nachverfolgbarer Song, den die Gitarre in Fuzz badet, das folgende „Hot Death“ ist eine Akustik-Ballade mit schlauen Lyrics und einem Gesang, der irgendwie nach rotzigem Punk klingt. Toth kannte eben noch andere Quellen, als die Altvorderen. Und sein Gesang auf diesem Album ist bemerkenswert. Eine tragende Säule, die man – vor allem bei Männern – in dieser Szene nicht oft findet. Da klingt eine kleine düstere Ballade wie „The Bleeder“ gleich besser und ein Shuffel wie „Madonna“ (…nicht über die Pop-Ikone…) nicht banal. Zumal auch hier die Lyrics Dylan-mäßig Platz für Interpretation lassen. Auch bei „Dead Sue“ kann man trefflich mit-denken. Bei besagter Sue gilt: „…And eight days following death/ You’ll rise and draw a breath…“. Ist das „Freak Folk“? Der Bezug zum „Old Weird America“ ist da. Und ein feines Album des „New Weird America“ ist Second Attention definitiv.

Wooden Wand and the Vanishing Voice

Gipsy Freedom

(5rc, 2006)

…und dass James Jackson Toth auch ganz anders, ganz experimentell konnte, bewies er im selben Jahr mit seinem Album Gipsy Freedom mit The Vanishing Voice. Wobei man beachten soll, dass er in dieser Zeit unter verschiedenen Monikern etliche Cassetten, CD’s, EP’s veröffentlichte – sprich – alle Aspekte seiner Sicht auf Musik (Folk) austestete. Und nicht alles war gut. Die Reihe von Live-Alben ist nur was für Fans. Aber Gipsy Freedom ist ein spinnert durchdachtes Album voller Musik, die man als „typisch“ New Weird America bezeichnen kann. Nun – in dieser Szene ist es – wie man in diesem Kapitel hören kann – schwer zu sagen, was „typisch“ ist. Aber Eklektizismus kann ja auch Programm sein. Und Gipsy Freedom folgt diesem Programm. Beim Opener „Friend, That Just Isn’t So“ improvisiert das Saxophon des Avantgarde-Jazzers Daniel Carter sanft über einen gesprochenen Text. „Hey Pig, He Stole My Sound“ ist Gitarrengeklöppel, Marimba und Tribal-Getrommel über zwei Akkorden… und tatsächlich toll. Manchmal tauchen Melodien auf wie Eisschollen aus dem Meer, Folk-Momente verlieren sich im Noise-Ozean – und dennoch herrscht unter der Oberfläche Friede. Eine Freundlichkeit, die nicht bloß bekifft ist. Es ist doch erstaunlich, dass der sanfte Drone von „Dead End Days With Caesar“ auf ein- und demselben Album stattfinden kann, wie der Stomp „Don’t Love the Liar“ und der zauberhafte Psych-Folk von „Dread Effigy“. Toth und Freunde hielten alles bewundernswert zusammen, welcher Track am besten gefällt, ist hier wohl auch von der Laune abhängig. Abwechslungsreich ist dieses Album auf jeden Fall. Und es wurzelt sicher tief im Folk, hat aber eben auch Ausläufer in die Avantgarde, in den Noise, in den Drone… in alles, was im Neuen, seltsamen Amerika wächst. Da ist das Cover in seiner surrealen Blumigkeit tatsächlich passend.

Hush Arbors

Landscape of Bone EP

(Three Lobed Recordings, 2006)

Hush Arbors wiederum ist Keith Wood… der bei Wooden Wand, Six Organs of Admittance und diversen anderen weirden Acts seine Stimme und Gitarre erklingen ließ. Die Anzahl von Alben des New Weird America ist Mitte der 00er Legion und die Verflechtungen sind ein Wirrwarr. Die EP Landscape of Bones hat den Vorteil der Kürze/Würze, die bei manchen Alben hier fehlen mag. Dass Wood sich hinter dem Namen Hush Arbors verbarg, mag dem Umstand geschhuldet sein, dass hier diverse Freunde mittaten – so sind beim abschließenden 10-minütigen Psychedelic-Exkurs „Nine Bones“ die oben genannten Wooden Wand dabei. Man kann diese EP mit Recht auch in die Schublade Singer/Songwriter legen – Wood’s Stimme klingt ein bisschen nach Neil Young, die Songs sind bedächtig, schweben auf goldenen Wolken aus Echo und E-Gitarren… aber sie sind eben auch tief im Folk verwurzelt. Ich beschreibe diese sanfte, schöne EP hier, weil Wood/Hush Arbors zu dieser Szene gehörte. Dass „Oar of Bone“ in Distortion versinkt, passt ja durchaus zum New Weird Americana solcher Acts wie Jackie-O Motherfucker oder dgl. Und das krönende „Nine Bones“ ist einer der besten Tracks dieser Zeit und Szene. Allein der macht Landscape of Bone zu einem lohnenden Objekt, zu einer Referenz: Da versinkt ein feiner, schlichter Americana-Folk Song nach fünf Minuten ganz majestätisch in einem See aus Drone. Wunderbar.

The Skygreen Leopards

Disciples of California

(Jagjaguwar, 2006)

…auch über diese Band habe ich im Kapitel über Free Folk 2005 schon berichtet. Über ihren naiv-freundlichen Zugang zum Folk, darüber, wie sie dabei immer ihre Songs zusammenhielten, dass bei aller Navität doch auch eine erfreuliche Tiefe in ihren Songs war. Nun – die Skygreen Leopards waren auch im Umfeld um Jackson Toth/Wooden Wand unterwegs, teilten sich Bühnen und Musiker, fluktuierten um den Kern Donovan Quinn und Glenn Donaldson, die seit ein paar Jahren vom ebenfalls sehr respektablen Indie Jagjaguwar unter Vertrag genommen worden waren. Disciples of California war nun schon ihr drittes Album auf dem größeren Label – und noch immer hatten sie (wie Wooden Wand) bunte CD-Cover und Songs, die gewiss nicht den experimentellen Exkursen solcher Bands wie Charalambides oder Jackie O-Motherfucker ähneln wollten… Wie beschrieben, New Weird America ist ein SEHR breites Feld, und wer sich nur in der New Weird Avantgarde umhören will, wird hier nicht froh. Aber dafür gibt es auf Disciples of California sehnsüchtige Songs, eine abwechslungsreiche Instrumentation, die tolle Stimme von Donovan Quinn, Liebeslieder, die um eine gewisse Sally Orchid kreisen. Der Titelsong und Opener, der schön in diese bunte (durchauch auch ein bisschen morbide) Welt einführt, „Marching Band“ und das sehr schöne „I Remember Sally Orchid“ sind die besten Songs unter etlichen gleichen. Toll, dass hier nie zu viel ‚rumgedaddelt wird – das ist eben auch mal erholsam – die Rhythmen mögen schlicht sein, aber dieses Album ist, was es ist. Ein leicht psychedelisches, leicht verschrobenes Stück Folk, das man 2006 in die Schublade New Weird America steckte. Die Bezüge zu Bands wie Byrds, Moby Grape und obskureren Perlen aus den Zeiten Mitte der 60er will ich noch nennen, damit man sich die Skygreen Leopards vorstellen kann.

Faun Fables

The Transit Rider

(Drag City, 2006)

Das Chicago’er Label Drag City war Anfang/Mitte der 00er offenbar mit Geschmack gesegnet (…siehe die Indie Abteilung). Die hatten mit Joanna Newsom, Six Organs of Admittance und Faun Fables ein paar der besten Acts im Umfeld des gerade durchaus hippen New Weird America unter Vertrag. Faun Fables sind im Kern die wunderbare Sängerin/ Gitarristin Dawn McCarthy und der Multi-Instrumentalist/Sänger Nils Frykdahl (auch bei den Avant-Metallern Sleepytime Gorilla Museum), die schon seit fast 10 Jahren auf eigenartige Weise fast mittelalterlich anmutenden Folk, Psychedelia und eine gehörige Portion unheimliche Weirdness zusammenfallen ließen. Ihr Album The Transit Rider war – wieder – ein Konzept-Album, bezog sich auf Dawn McCarthy’s Erlebnisse und Gefühle, Mitte der 90er in der Subway New York’s. Man muss die Texte auf das dazugehörige Theaterstück beziehen. Man kann versuchen, der Geschichte Bilder zu geben. Aber das Konzept könnte auch ein bisschen zu anspruchsvoll sein. McCarthy nutzte all ihre musikalischen Quellen – und derer gab es viele: Pagan Folk, Apallachian Folk, osteuropäische Musik, Berthold Brecht, Progressive Rockmusik, Psychedelik… und eigentlich ist es egal, was da genau zusammengelegt wurde, weil diese Musiker, die sich hier u.a. auch vom Sleepytime GB Bassisten Dan Rathburn helfen ließen einen Songreigen performten, der auch ohne Konzept bestehen konnte. Da gibt es Songs wie „Roadkill“ – selber verfasst – bei dem Frykdahl prominent singt und beweist, dass er sich neben Mcarthy durchaus zu behaupten weiss. Ein mit feinen Akustik-Gitarren veredelter Song, der auch auf einem Prog-Folk-Album der frühen 70er gepasst hätte. Da ist ihre Version vom Traditional „House Carpenter“ – da eilt die uralte „Warning for Married Women…“ vor Bigamie und Untreue wie ein Schnellzug dahin, um danach bei „In Speed“ nach einem Stück aus brecht’schem Musik-Theater zu klingen, das das Tempo aufnimmt. Man mag The Transit Rider zu viel finden – hier ist das weirde America wirklich new… und vor Allem sehr vielschichtig. Es sind so viele gelungene Songs in diesem vertonten Theaterstück, dass es in dieses Kapitel gehört. Auch wenn ein Track wie „I No Longer Wish“ nur hastige Stimmen und ominöse Texte in einer Menschenmenge sind. Aber – es ist nicht Faun Fables‘ bestes Album. Da wähle ich Mother Twilight von 2001…

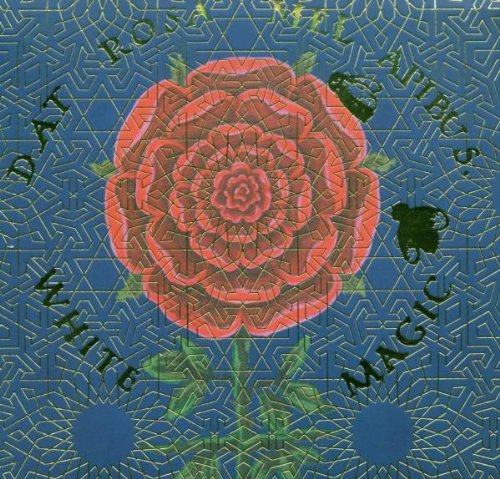

White Magic

Dat Rosa Mel Apibus

(Drag City, 2006)

… und wieder – Drag City. Die hatten mit White Magic ein weiteres Eisen im gerade so schön brennenden Freak Folk-Feuer. White Magic war die Band der Sängerin, Gitarristin, Pianistin Mira Bilotte. Die hatte in den Jahren bis 2003 (…bevor sie nach NY zog) mit ihrer Schwester Christina in der famosen Band Quix*o*tic leider sehr erfolglos RiotGrrrl-Punk gespielt. In New York wechselte sie zu alten Instrumenten und alter Musik-Ästhetik, sang A Capella, suchte sich fähige Musiker zusammen und entwickelte (glaubhaft!!) selber eine Art psychedelischen Folk, der aus allen Quellen schöpfte, die in der Nähe des unheimlichen alten Amerikas sprudelten. Mit Through the Sun Door gab es 2003 eine feine EP, auf dem von Devendra Banhart kuratierten Sampler Golden Apples of the Sun von 2004 stach ihr Song „Don’t Need“ heraus – Anerkennung gab es satt… Aber auch als ’06 das Album Dat Rosa Mel Apibus (heisst The Rose Gives The Bees Honey) erschien, blieb es bei Anerkennung von Seiten anderer Musiker und diverser Zeitschriften. Und Ja – Dat Rosa… IST ein kleines Meisterwerk: Die Musiker sind toll. Jim White von den befreundeten Dirty Three, Samara Lubelski – die z.B. Teil von Bummer Road war – an der Geige, dazu Bilotte’s natürliche Stimme, die jeder finsteren Geschichte auch Schönheit abgewinnen konnte. Und – vor allem – ein Haufen kluger, gelungener Songs, die sich vor dem Traditional „Katie Cruel“ nicht im mindesten verstecken mussten. Das Album kam am selben Tag heraus, wie Ys von der Label-Kollegin Newsom, da mögen Vergleiche gezogen worden sein. Das üppige Cover, der Bezug zu einem gedachten, mythischen Mittelalter, den man auch bei Acts wie Faun Fables oder Espers finden kann (wenn man sucht)… Das mag einen mit Ys vergleichbaren Erfolg irgendwie verhindert haben. Und natürlich kann man Songs wie das archaische „Hold Your Hand in the Dark“ oder den düsteren „Sun Song“ mit seinen donnernden Drums nicht mit den fein-ziselierten Epen Newsom’s vergleichen… aber wer will das denn auch? Dat Rosa Mel Apibus ist gewiss nicht „schlicht“. Dies ist die geschmackvolle, intelligente Variante der Hippie Musik des New Weird America in verschrobener, cool-melodischer Art. Danach machte Mira Bilotte zwar keine Alben mehr, aber sie trat mit Sonic Youth, dem Animal Collective, Godspeed You Black Emporer etc. auf und wurde vom Wire Magazin abgefeiert. Wenn’s ihr gereicht hat…

Grizzly Bear

Yellow House

(Warp, 2006)

Dass Grizzly Bear dem New Weird America zugeordnet wurden, hat mich zunächst etwas gewundert… aber andererseits – das befreundete Animal Collective war Mitte der 00er auch Teil dieser dubiosen, auch von der Presse herbeigeredeten „Szene“. So zog New Weird America weite Kreise. Die Band war als Bedroom-Projekt des Gitarristen und Keyboarders Edward Droste gestartet, aber inzwischen hatten sich der Drummer Christopher Bear, Daniel Rossen (g) und Chris Taylor (b) dazugesellt. Die Musiker verbanden – durchaus ähnlich dem ebenfalls in Brooklyn beheimateten Animal Collective – Folk, Elektronik, feine Harmony-Vocals und Chamber Pop zu einer Art Musik, die eine Ecke des New Weird America besetzte, die tatsächlich „kommerzieller“ Musik nahe kommt. Dazu schrieben die Vier inzwischen einige wirklich ergreifende Melodien. Yellow House ist ein sonniges, ruhiges, friedliches Album. Es klingt wie ein Besuch der Beach Boys im Kuriositäten-Shop. Da verlieren die Boys sich dann in Kleinigkeiten, finden Melodien und seltsame elektronische Sound-Schnipsel, aber auch eine Dobro und ein Banjo. Es ist auch eine große Prise Psychedelik in dieser Musik, aber sie blieben immer auf der friedlichen Seite des Psychedelic Pop, da gab es nicht den Wahnsinn, der beim Animal Collective ab und zu überkochte. Tatsächlich ist Yellow House lieblicher, als Alles, was von den Kollegen kam. Sie ließen sich bei „Marla“ vom Meister Owen Pallett (dieselbe Generation…) String Arrangements schreiben, die nicht von ungefähr an Van Dyke Parks denken lassen. „On a Neck, On a Spit“ oder „Colorado“ sind Folk-Elektronik-Experimente mit wunderbarem Songwriting – und damit besetzte Yellow House eine ähnliche Position, wie Ys von Joanna Newsom. Dass Grizzly Bear 2008 für Radiohead den Opener machten und von denen geliebt wurden, dass sie mit Veckatimest im Jahr 2009 eine bestes Album des Jahres machten, das noch stärker von elektronischen Sounds durchzogen war, ist nur scheinbar nicht typisch „Folk“. Denn hey! Es war ein neues Millenium!! Yellow House mag noch erkennbar unter Folk-Einfluss stehen, aber das eigentlich auf „elektronische“ Acts wie Autechre, Boards of Canada oder Aphex Twin spezialisierte Warp!-Label war mit dieser Band am Puls der Zeit.

Akron/Family

Meek Warrior

(Young God, 2006)

Und eine weitere weirde Band aus Brooklyn/NY. Auch Akron/Family hatten sich seit 2002 einen Namen mit improvisierter Musik mehrerer Geschmacksrichtungen gemacht. Seit 2003 waren sie auf Michael Gira’s Young God-Label und wurden von Beobachtern wie dem Wire-Magazin einfach mal in den weird sprudelnden Topf geworfen. Dass sie mt Gira’s Folk-Projekt Angels of Light tourten – eigentlich diese Band WAREN – hatte ihnen in vieler Hinsicht geholfen. Dieses Kollektiv hatte die wichtigsten Lektionen aus Folk, Noise, meinetwegen auch „Rock“ gelernt. Die drei Kernmitglieder Dana Janssen, Seth Olinsky und Miles Seaton (an allen möglichen Instrumenten…) waren enrom fleissig und machten mit ihrem zweiten offiziellen Album Meek Warrior eines, das die Freiheit dieser „Szene“ sehr schön widerspiegelt. Da gibt es beim Opener „Blessing Force“ harte Rock-Passagen neben Tribal-Chants und Free Jazz Stürmen. Und das wird im Anschluss von dem sehr hübschen Folk-Mitsing-Song „Gone Beyond“ konterkariert. Man mag es ja seltsam finden, wie sehr Akron/Family sich über alle möglichen Genre’s ausbreiteten. Aber irgendwie ist das ja sogar logisch: „Free Folk!“ muß man als Aufforderung verstehen. Noise und Chaos waren gerade in dieser Zeit ein wichtiger Bestandteil des New Weird America. Und diese Prinzipien haben die Eigenschaft, dass sie zu äußerst individuell klingender Musik führen. Akron/Family hatten für Meek Warrior tolle Percussion ins Chaos geworfen, sie ließen bei „No Space in This Realm“ ganze Blumenfelder aus Bläsern erblühen, die Gesänge klangen immer wieder gerne nach Hippie-Kommune, aber dem Überfluss an Harmonie wurden dann doch wieder Noise und Free Whatever entgegengestellt. Dass sie damit auch ein bisschen „uncharakteristisch“ klangen, war ihnen wohl massiv wurscht. So klang eigentlich jedes Album dieser Band wie ein Debüt, sie änderten sich immer wieder in hohem Maße, Meek Warrior klang wie ein sehr gelungenes Debüt – wenn man Chaos und Folk mag. Das sollte man aber auch, wenn man das New Weird America besucht.