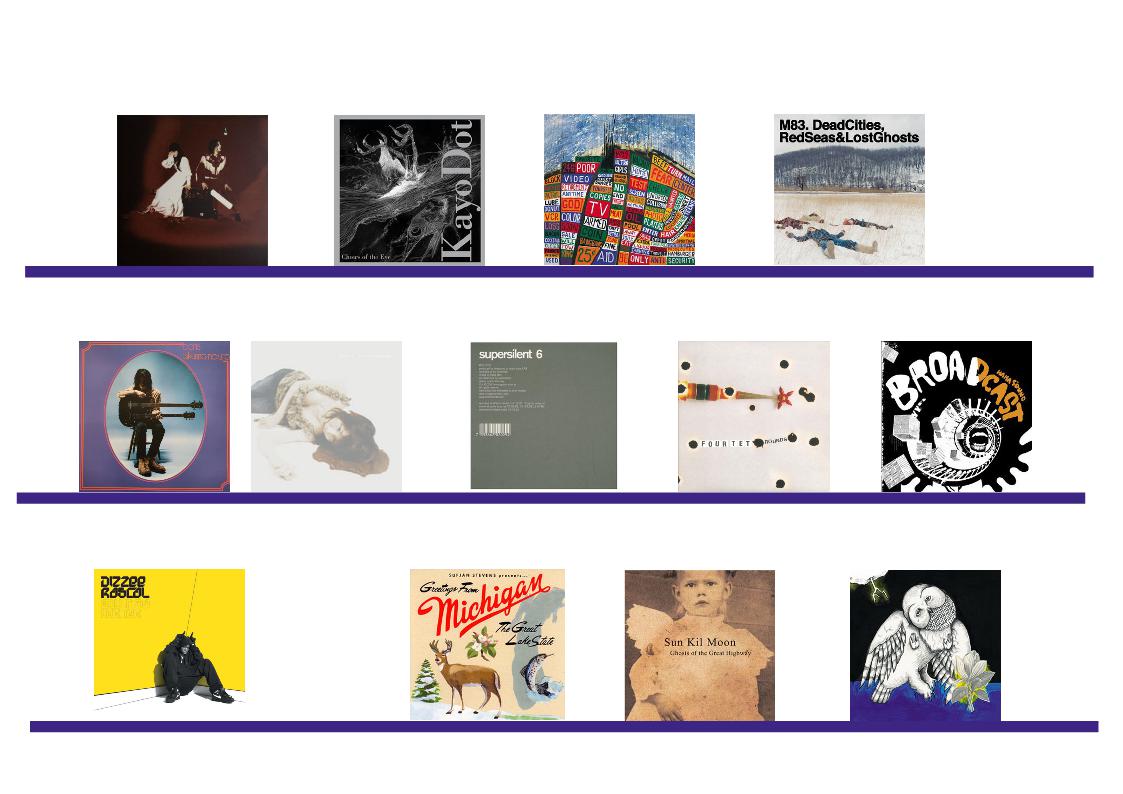

Die Raumfähre Columbia verglüht beim Eintritt in die Erdatmosphäre, alle Besatzungsmitglieder sterben, die Infektionskrankheit SARS – auch als Vogelgrippe bekannt – wird zur Pandemie und insbesondere in den westlichen Ländern wollen ein paar Wochen lang viele Menschen keine Chicken McNuggets mehr essen. In Deutschland wird im Sommer mit 40,3 Grad ein Temperaturrekord aufgestellt, die Klimaveränderungen lassen sich zwar nicht mehr leugnen, aber Politik und Wirtschaft bleiben unwillig, die Umweltpolitik den Notwendigkeiten anzupassen. 2003 ist das Jahr, in dem Johnny Cash nur vier Monate nach dem Tode seiner Frau June Carter Cash stirbt. Auch Soul/Jazz Sängerin Nina Simone stirbt. Musikalisch geschieht in diesem Jahr wieder nichts weltbewegendes. Es gibt natürlich etliche gute Alben, die White Sripes zum Beispiel sind sowohl künstlerisch als auch kommerziell erfolgreich, Musik von Zwei-Personen Bands könnte so etwas wie ein kleiner Hype sein, die zu Allem fähigen Kayo Dot machen eines der besten Alben des Jahres und bleiben außer in Insider-Kreisen völlig unbekannt, Radiohead wandern weiter auf dem Weg zwischen Anspruch und Erfolg, Black- und Death Metal drehen sich im Kreis und im HipHop rührt sich was unter der glatten Kommerz-Oberfläche. Mit den Bangles und den Go-Betweens sind zwei feine 80er Bands wieder aktiv – und machen gute Alben – wie man überhaupt erkennen kann, dass aus Altem oft erfreuliches Neues entsteht, siehe Kings of Leon mit ihre Holzfäller-Version des „The-Band/Post-Punk“. Wirklich gute Alben kommen dieses Jahr meist aus avantgardistischen Ecken. Die Norweger Supersilent mit Improvisationsmusik, das Animal Collective mit Musik zwischen Folk, Elektronik und Psychedelik, The Necks mit seltsamem Jazz. Und es gibt Songwriter wie Sufjan Stevens mit Spieldosen-Folk oder Mark Kozelek’s Sun Kil Moon. Nach vielen Perlen des Jahres muss man tief tauchen – und auf der verschmutzten Oberfläche schwimmen Leichtgewichte wie Hinternwacklerin Shakira, die Pathos-Goth-Rocker Evanescence, die es Ängstlichen ermöglichen, auch mal was ganz „Hartes“ zu hören, oder die ganz doll nette Dido. Da macht die wunderbare Norah Jones immerhin geschmackvollem Capuccino Jazz. Kommerzieller Erfolg KANN auch mit Verstand und Geschmack erzielt werden

https://music.apple.com/de/playlist/der-gro%C3%9Fe-rockhaus-2003/pl.u-jV89b1kTdNerA95

The White Stripes

Elephant

(V2, 2003)

Den Garagenrock, den die White Stripes nun seit ca. fünf Jahren spielten, hatten Musiker wie PJ Harvey – in anderer Form beispielsweise auf den 4-Track Demos – irgendwie ja schon zehn Jahre zuvor auf die Spitze getrieben. Aber Jack White hatte in den langen Jahren zuvor – und übrigens auch gegen alle Trends – eine eigene, von Blues und traditionellem Rock geprägte Version dieser Spielart der Rockmusik zusammen mit einer bestechenden Corporate Identity auf den Weg gebracht. Und er hat auch nie einen Hehl aus seinem sowohl sympathischen wie konsequenten Traditionalismus gemacht. Also erschien das endgültige Durchbruchsalbum der White Stripes NACH dem kommerziellen Erfolg von White Blood Cells gegen alle digitalen Vorgaben zunächst auch ganz Old School als Doppel-Vinyl. Und so war die Musik – seit dem Debüt unverändert – wieder reduzierter Garagen Blues samt Led Zeppelin Gitarrensoli und bewußt überzogener Rock-Posen. Das Schöne und Besondere an Elephant sind zweifellos die unverschämt eingängigen Songs, die man ob der Credibility der beiden Musiker sogar als Hipster gut finden durfte. Elephant war einfach noch härter und vielseitiger als der Vorgänger und hatte mit dem apokalyptischen Marsch „Seven Nation Army“; dem Stop-Start Kracher „The Hardest Button to Button“ oder dem berserkerhaften Blues-Punk von „Girl, You Have No Faith in Medicine“ einige kommende Indie-Klassiker im Programm. Und dann coverten sie auch noch Burt Bacharachs „I Just Don’t know What to do with Myself“ ganz famos, spielten echten 70er Jahre Bluesrock bei „Ball and Biscuit“ und beendeten das Album wie so oft absurd fröhlich mit „It’s True That We Love One Another“, einem Song zu dem sowohl Holly Golightly als auch Meg White Gesang beisteuern.

Kayo Dot

Choirs of the Eye

(Tzadik, 2003)

Den Metal-Anteil (für den Moment und nur ein bisschen) aus der Gleichung entfernend, nannte der Ex Maudlin of the Well Leader und Musician Extraordinaire Toby Driver sein neues Projekt nun Kayo Dot. Letztlich sollte der Unterschied zwischen beiden Projekten allerdings eher akademisch bleiben und die Musik sich nur als Weiterentwicklung des progressiven Wir-Können-Alles-Spielen Mixes entpuppen. Driver’s neues Baby Kayo Dot bestand von Anfang an schon mal aus drei Gitarristen, Drums, Bass, Violine und Trompete. John Zorn’s Tzadik Label war zweifellos ein passendes Zuhause für die Fusion aus Death-Metal, Post-Rock, Jazz und Klassik auf dem Debüt Choirs of the Eye . Die technischen Fähigkeiten der Musiker waren somit über jeden Zweifel erhaben. Das ging so weit, dass man manchmal unangenehm an prätentiösen Musik-Hochschul-Absolventen wie Dream Theater – in intelligenterer und bescheidenerer Form immerhin – erinnert wurde. Drivers Vocals reichen von Jeff Buckley-esquen Tönen bis zu wüsten Grindcore-Growls, und die Musik ist in ihren extremsten Momenten… eben extremer… Metal. zur Erholung gibt es aber dann immer wieder kammermusikalisch ausgeführte Passagen, oder auch Post-Rock, oder freien Jazz – was wiederum die Band so geeignet für das Free-Jazz/Noise-Rock Label Tzadik machte. Der allergrößte Verdienst aber ist, dass dieser Stil-Mischmasch in keiner Weise gezwungen klingt. Toby Driver ist zweifellos ein Musiker, der Stilmittel seinen Bedürfnissen anpassen kann, ohne sich ihren Limitierungen unterwerfen zu müssen. Die Vermischung von Kammermusik und Thrash Metal klingt nie gezwungen, sondern organisch. Die fünf Songs sind – zumindest solange man sie hört – einfach beeindruckend, insbesondere das 15-minütige „The Manifold Curiosity“ ist organisch und klingt mit seinen Stil-Sprüngen dennoch wie nichts zuvor. Allerdings ist man nach dem Durchhören dieses Albums nicht unbedingt versucht, es direkt erneut aufzulegen. Es kann anstrengend werden, hört sich eben auch ein bisschen an, wie eine Leistungsschau, die ZU wenige menschliche Makel hat. Manchmal ist diese Musik ein bisschen zuviel von Allem…

https://kayodot.bandcamp.com/album/choirs-of-the-eye

Radiohead

Hail to the Thief

(Parlophone, 2003)

Und wieder tauchen Radiohead bei den wichtigsten Künstlern des Jahres auf. Nicht nur weil dieses – ihr sechstes Album – so großartig wäre, sondern weil sie seit dem 97er OK Computer beständig neugierig und innovativ waren und in der Weiterentwicklung der Popmusik eine tragende Rolle gespielt haben. Dadurch sind sie so etwas wie die Beatles ihrer Generation geworden, die ja zweifellos (… das muss man einfach mal anerkennen, selbst wenn man die Beatles nicht mag…) über einen langen Zeitraum immer wieder neue Facetten der (Pop) Musik ausgeleuchtet hatten. Oder ganz einfach ausgedrückt: Radiohead-Alben sind wichtig – selbst wenn sie, wie Hail to the Thief „nur“ einen Zwischenschritt darstellen. Schließlich waren bisher alle Alben der Band Zwischenschritte – und zugleich definitive Momente in der Entwicklung der postmodernen Popkultur. Hail to the Thief vereint die Ideen der drei vorherigen Alben. Es hat einiges von den Weitwinkel-Panorama Songs von OK Computer – siehe „Sail to the Moon“, es hat die nervöse Elektronik von Kid A und Amnesiac, die den Song bestimmt, ihm aber seine Qualität nicht nimmt – siehe Opener „2 + 2 = 5“ oder „Backdrifts“. Aber Radiohead wären nicht Radiohead, wenn sie dem Ganzen nicht noch eine neue Facette hinzufügten. Hier sind es mitunter fast tanzbare Grooves, es ist Thom Yorke’s Art seine Stimme einzusetzen, die sich immer weiter entwickelt, wenn er beim Closer „A Wolf at the Door“ den ersten gemurmelten Verse fast rappt, wenn er dann aber wieder im Chorus an OK Computer-Zeiten anknüpft. Hail to the Thief mag nicht den Effekt gehabt haben, den vorherige Alben hatten – es erfordert ein zweites und drittes Anhören, die Songs brauchen mehr Zeit, um zu wachsen. Aber zum Einen können Radiohead sich das inzwischen künstlerisch und materiell leisten, und zum anderen haben sie sich vermutlich bewusst via Experiment und Verweigerung von den Charts verabschiedet. Hail to the Thief mag also auf den ersten Blick in der zweiten Reihe stehen, aber eigentlich steht bei dieser Band Nichts in der zweiten Reihe.

M83.

Dead Cities, Red Seas & Lost Ghosts

(Mute, 2003)

Nun zum Thema „Old is the new New Whatever“. Zwölf Jahre nach Loveless und Shoegaze war eine Wand aus Distortion und schönem Gitarrendröhnen nicht mehr so beeindruckend oder gar revolutionär wie vor zwanzig Jahren. Während zahllose Bands mehr oder weniger erfolgreich versucht hatten, My Bloody Valentine’s Ästhetik zu kopieren, brachen die beiden Franzosen Nicolas Fromageau und Anthony Gonzalez alias M83 diese Ästhetik im neuen Jahrtausend bis auf die Grundmauern nieder um sie dann mit Synthesizern und billigen Drum-Computern zu rekonstruierten. Heraus kam mit ihrem Zweitling eines der schönsten Alben des Jahres 2003. Statt sich um Soundnuancen zu scheren, legten sie Wert auf organisches Songwriting, das sich ganz wunderbar mit den anorganischen Sounds verband. Man mag manchmal an Jean Michel Jarre gedacht haben – oder an Air, wenn man’s moderner kannte – aber im Gegensatz zu diesen gab es auf Dead Cities, Red Seas & Lost Ghosts weniger französische Leichtigkeit, dafür eher Songmonolithen von beeindruckender Schönheit. Womöglich „schwer“ – und dadurch mit mehr Tiefe. Es ist eines dieser Alben, deren Reiz sich schwer in Worte fassen läßt, weil es um eine Atmosphäre geht, die man eher empfindet als hört. Songs wie das hymnische „In Church“ oder das weit aggressivere „America“ sind mehr als nur MBV mit Synthesizer statt Gitarre. Anders ausgedrückt: M83 nahmen zu den Ideen von Shoegaze die Erkenntnisse von Brian Eno hinzu und übersetzen sie in weniger subtile, dafür kraftvollere Musik. Sag‘ meinetwegen Shoegaze mit Synthesizer oder vielleicht auch Romantischer Post-Rock dazu, das beschreibt zumindest den Sound, aber noch lange nicht die Wirkung.

Boris

Akuma no Uta

(Diwphalanx, 2003)

Egal welches Stück auf Boris‘ Akuma No Uta man sich anhört, immer wird man an eine andere Band erinnert: Earth, Motörhead, Stooges, Melvins, Fushitsusha (… wer obskure japanische Psychedelik-Bands kennt…). Aber wenn das Album dann als Ganzes überstanden ist, wird klar – es gibt nur eine Band, der es gelingt, diese Vorbílder zu zitieren – und zugleich charakteristisch zu klingen: Die japanische Band Boris – die sich nach einem Song der Melvins benannt hat (einem Drone-Monster von deren formidablem ’92er Album Lysol). Man hatte das Trio als japanische Entsprechung zu den Drone-Priestern von SunnO))) auf dem Schirm, und natürlich sind sie denen stilistisch nah – nicht nur insofern als ihre Alben bald (2005) für die westliche Welt auch auf deren Label Southern Lord veröffentlicht wurde, sondern auch weil sie (Zitat, Zitat) wie SunnO)) klingen und bald auch mit ihnen ein famoses gemeinsames Album machen werden. Der Unterschied ist, dass Boris „Songs“ schreiben, selbst wenn diese sich so langsam voran schieben wie ein Gletscher (man höre die über neun-minütige „Introduction“). Dass Boris mit dem Coverdesign Nick Drake zitieren, hat dennoch wenig mit dessen introvertiertem Folk-Somgwriting zu tun, Akuma No Uta brennt eher die Stille weg. Wie bei so mancher anderen japanischen Noise Band ist der Klang der Gitarren hier so überzogen, so massiv, dass wir das mit unserem Verständnis von Rockmusik kaum vereinbaren können. Die beiden kurzen Tracks „Ibitsu“ und „Nuri“ lassen Motörhead lasch klingen. Das zentrale „Naki Kyoku“ beginnt immerhin mit Nick Drake-Melancholie – um dann als komplexer Stoner-Rock die Zwölf-Minuten Marke zu überschreiten. Und so geht’s weiter. Feurige Gitarren-Workouts, sub-sonischer Bass, donnernde Drums, japanische Lyrics, Proto-Rockmusik, wie Japaner sie sich vorzustellen scheinen.

Boris

At Last – Feedbacker

(Diwphalanx, 2003)

Um die andere wichtige Facette Boris‘ kennen zu lernen braucht man sich nur das im selben Jahr in Japan veröffentlichte – und ebenfalls zwei Jahre später in Europa und den USA bei Southern Lord erschienene – At Last – Feedbacker anzuhören. Dieses Album hält, was der Titel verspricht: Die „droney“ Seite der Japaner. Man hat bei Boris, wie bei den meisten anderen Gitarren-Noise und Drone Bands Japans, den Eindruck, sie vertonen ohne jede Ironie die vollkommen Hingabe an ihre bevorzugte Art von Sound und Musik. Diese Einstellung zieht sich von der Flower Travelin‘ Band über Les Rallizes Denudes oder Zeni Geva bis zu Acid Mothers Temple durch, und es trifft eben auch auf Boris zu. Die fünf titellosen Tracks auf Feedbacker sind der Klang der E-Gitarre, langgezogen und dröhnend, physisch spürbar, und Gitarristin Wata ist das personifizierte Gitarrensolo. (..erstaunlich übrigens, dass im noch männer-dominierteren japanischen Rock-Business eine Frau eine so tragende Rolle spielt). Es gibt wiederum so etwas wie Song-Strukturen, nicht den puren Drone a la SunnO))). Aber Boris leben hier ihren Fuzz- und Distortion Fetisch aus. Sie beginnen ihre Tracks mit einem Chord und lassen dann Bass, und Gitarre bis zum letzten Knacken ausdröhnen, verlieren sie sich fast im Noise. Schön, dass sie dabei ab und zu Drums und zurückhaltende Vocals unterlegen, aber hier spielen diese Elemente eine untergeordnete Rolle, hier ist die Hingabe tiefer, und Feedbacker daher das bessere von zwei tollen Alben – wenn man sich mit Extrem-Musik anfreunden kann.

Supersilent

6

(Rune Grammofon, 2003)

Ich finde ja, dass die Aussenbereiche dessen, was man gemeinhin „populäre Musik“ nennt in den Jahren nach 2000 wieder sehr spannend geworden sind. Vor Allem, wenn man sie mit dem zu dieser Zeit üblichen postmodernen Pop vergleicht. Boris sind Extremisten, die Ränder ausloten, Radiohead haben britischen Pop in seltsame Gefilde geführt – und auch Jazz/Avantgarde und Improvisation werden immer spannender, sind nicht mehr nur hermetisches Experimentierfeld wie in den 80ern. Einer der Acts, die die Improvisationsmusik seit dem Ende der 90er in sehr interessante Bereiche geführt hat, ist die Band Supersilent. Die besteht aus dem Trompeter Arve Henriksen, dem Produzenten/ Gitarristen/Tape-Manipulator Helge Sten aka Deathprod der auch durch seine Zusammenarbeit mit Motorpsycho Ruhm erlangt hat, dem Keyboarder Ståle Storløkken sowie den Percussionisten Jarle Vespestad. Supersilent numerieren ihre Alben schlicht durch, lassen sie so minimalistisch gestalten, wie man es hier sieht, und zeigen, wie die Kunst der Improvisation zu völlig eigenständiger – und in diesem Falle sogar erstaunlich konsumerabler – Musik führen kann. Waren die ersten Alben noch durchaus komplex und anstrengend, so kann man sich auf 6 in Klanglandschaften verlaufen, die submarin schön sind. Ich MUSS Vergleiche heranziehen, und würde Miles Davis und Talk Talk, King Crimson und Tangerine Dream irgendwann in den 70ern erwähnen. Aber natürlich sind Supersilent eigenständig. Man kann kaum glauben, dass alle getreulich durchnumerierten Tracks tatsächlich vom Fleck weg improvisiert wurden. Und dass diese Band nicht nur im Jazz, sondern auch im harten Rock verwurzelt ist, mag man daran erkennen, dass hier gerne eine enorme Kraft unter der Oberfläche zu lauern scheint. Bei den meisten Tracks ist die Melodik fein ausgeformt, mal sind die Synthie-Sounds im Vordergrund, mal wischt eine verzerrte Trompete durch das Bild oder Gitarren-Rückkopplungen malen mit breitem Pinsel. „6.3“ ist abstrakt dahingetuscht, das folgende „6.4“ mag wegen seiner majestätischen Schönheit herausstechen, aber das Album ist so detailliert, so abwechslungsreich, dass man sich komplett in dieser Musik verlieren kann und keine Sekunde überflüssig ist. 6 ist einer von mehreren Höhepunkten der Improvisationsmusik dieses Jahres. Ich will aber dem, der dieses Album mag auch The Necks Drive By und Keith Rowe/ John Tilbury’s Duos for Doris empfehlen… Als Beweise dafür, dass es in diesen Tagen etliche spannende Alben im „Aussenbereich“ gab.

Four Tet

The Rounds

(Domino, 2003)

Ich schätze mal, Kieran Hebden, der Mann, der Four Tet ist, schert sich einen Teufel um Genre-Klassifizierungen. Er macht die Musik, die er machen will, mit den Mitteln, die er frei gewählt hat, aus einer enzyklopädischen Kenntnis um die Popmusik, ohne zu überlegen, wie man das Ergebnis am Ende nennen wird… und wird dann von Hörern, Kritikern und auch von mir in ein bestimmtes Genre eingeordnet. Einfach um anderen sagen zu können, was sie erwartet, wenn sie seine Musik hören. Am interessantesten wird es in diesem Zusammenhang immer dann, wenn Musik sich nicht so genau einordnen lässt – und das ist bei Rounds der Fall. Four Tet macht elektronisch (bearbeitete) instrumentale Musik – man nennt es IDM – aber für IDM klingen die Tracks zu organisch, man sagt Glitch Pop, aber der basiert auf vom Computer generierten Klängen – und die kommen hier zwar vor, aber selbst in seinen „elektronischsten“ Momenten prägen Piano, Gitarre, Saxophon den Klang. Entscheidend ist: die Betonung von Four Tet’s Musik liegt nicht auf den schlau zusammengebauten Rhythmen, nicht auf der Atmosphäre – Rounds ist eigentlich ein Songwriter-Album. Es ist fast trügerisch leicht den Tracks zuzuhören. Kieran Hebden macht intime, persönliche elektronische Musik – in dieser Form von Anderen kaum erreicht, vielleicht auch weil nicht gewollt. Das über 9-minütige „Unspoken“, basiert auf einem Piano-Sample von Tori Amos‘ „Winter“, „And They All Look Broken Hearted“ ist Meditation mit Jazz-Schlagzeug, „My Angel Rocks Back and Forth“, „Hands“ und „She Moves She“, sind hoch- emotionaler Downbeat, um wieder eine Genre-Bezeichnung in den Raum zu werfen. Hebden kanalisiert einen gewaltigen Fundus aus Sounds und Rhythmen diversester Quellen in seinem Laptop, um daraus völlig neue, majestätische, freundliche, fiebrige „Songs“ einer äußerst persönlichen und unnachahmlichenen Art entstehen zu lassen.

Broadcast

HaHa Sound

(Warp, 2003)

Ach ja. Alt ist 2003 das neue Neu. Und auch bei der Birminghamer Band Broadcast wird man deutlich die Bezüge zu den vergangenen 40-50 Jahren Popgeschichte erkennen. Die graben sogar tiefer noch in der Geschichte der Popmusik als die aktuellen Post-Punk Revivalisten und holen sich ihre Inspiration aus den Sechzigern – von den Hippies, aus Woodstock, vom Peter Thomas Sound Orchester und von den Moog Experimenten der Sechziger, von Bands wie den Silver Apples und The United States of America. Trisha Keenan, James Cargill, Tim Felton und Roj Stevens hatten ihre Kreise seit 1995 im Umfeld solcher Bands wie Stereolab und Pram gezogen, wobei die Gemeinsamkeit insbesondere ihre Verwendung von analogen Synthesizern und ihr experimentelle Auffassung von Musik war – und natürlich die Tatsache, dass sie – wie Stereolab mit Laetitia Sadier – mit Trisha Keenan eine besondere Sängerin in ihren Reihen hatten. Eine deren ruhige, mädchenhafte Stimme bei mir die Bilder von 60er Jahre Lounge Bars, Turmfrisuren und den Farben Rosa und Hellgelb evoziert. Stimme schwebt dann über analoger Elektronik, die einem der kultigen „Raumpatrouille Orion“-Filme entnommen sein könnte und über massiven Drums, die bei „Pendulum“ etwa fast an stoischen Krautrock erinnern. Die Sounds im Hintergrund sind oft ungemein exzentrisch, würden allein für sich einem der experimentellen Alben der Sechziger gut zu Gesicht stehen, die auch heute noch nur von Spezialisten gehört werden. Aber dann holen Trisha Keenan’s Stimme und die mitunter fast niedlichen Melodien das Album aus dem Nebel der Obskurität. Man höre nur als Beispiel den Fast-Folk-Song „Valerie“ mit gezupfter Gitarre, Kinderliedmelodie und elektronischen Sounds aus der Hölle. Und dann stampfen wieder die massiven Drums von Gast-Drummer Neil Bullock über eine weitere Songperle titels „Man is not a Bird“. Broadcast hatten mit dem Debüt- und Vorgängeralbum The Noise Made by People schon ein vergleichbar gutes Album geschaffen – aber Haha Sound kling noch etwas spontaner und leichter, Songs wie „Before We Begin“, „Lunch Hour Pops“ oder „Ominous Clouds“ sind kleine Pop-Preziosen mit Keenan’s scheinbar unschuldigen Texten und ihrer nonchalanten Art zu singen. Broadcast mögen Stil und Ideen solcher Bands wie Stereolab als Ausgangspunkt für ihre Musik gewählt haben, aber sie haben mit diesem – ihrem zweiten – Album einen eigenen Zugang gefunden und das postmoderne Pop-Album des Jahres gemacht.

Dizee Rascal

Boy In Da Corner

(XL, 2003)

Gerade 2003 gibt es im Underground (= ausserhalb der Charts) einige ganz hervorragende HipHop-Alben, die gößte Aufmerksamkeit verdient haben. Oft eingespielt von Künstlern, die einen legendären Ruf haben oder bekommen werden – ob als Produzenten oder Rapper – die aber in anderen Jahren bessere Alben abgeliefert haben. Und weil ich im Hauptartikel ungern mehrfach auf dieselben Künstler hinweise, geht es beim wichtigsten HipHop-Album 2003 um Dizzee Rascal’s Boy In Da Corner statt um Viktor Vaughn’s (aka MF Doom’s) Vaudeville Villain oder OutKast’s Abschiedswerk Speakerboxxx / The Love Below. Die mögen großartig sein – aber der 18-jährige East-Londoner Dylan Kwabena Mills aka Dizzee Rascal zeigt auf seinem Debüt, wie die Zukunft des HipHop aussehen wird. Ganz einfach, weil die billigen, kalten Synth-Sounds, die fiesen Bässe, die 2-Step Beats und UK Garage Einflüsse definieren, was Grime ist und schon vordenken, was in 10 Jahren Trap genannt werden wird. Weil der junge Londoner auf schlaue Art für East London das tut, was N.W.A. Ende der 80er für Compton und die Westcoast der USA gemacht haben. Und im Falle dieses Debütalbums ist es zum Glück nicht nur dieses selbsterklärend karge Cover oder der (2003) neue Sound, es sind vor Allem die Raps und Stories von Dizzee, die bis heute funktionieren. Ein Beispiel unter vielen ist „I Luv U“, bei dem er zusammen mit Shystie zu Hardcore Kicks und 8-bit Synth Noises über Liebe unter Teens in der prekären Realität von East Lonson berichtet. Über Sex und Sorgen und Streit und Schwangerschaft – und das erzählen hier zwei jungen Leuten, die genau diese Realität leben. Die versuchen, cool und hart zu klingen, und gerade damit verletzlich werden. Rascal hatte die Instrumentals in seinem Zimmer selber produziert. Unter einfachsten Bedingungen stotternden Funk, Two Step und Jamaican Dancehall-Rhythmen am Computer zusammengebastelt, mit Polizeisirenen, Pistolenschüssen und Lärm aus der Nachbarschaft unterlegt, und dazu in schnell – manchmal fast hysterisch hervorgestoßenen Raps davon erzählt, wie er in seiner „Hood“, umgeben von Gang-Gewalt, gefangen im Ghetto, versucht, sein Leben zu leben. Das war authentisch, es war neu – es wurde erfolgreich, Boy In Da Corner gewann den Mercury Prize – und Dizzee Rascal war ‚raus aus seiner Szene. Aber dieses Album bietet mit schlau ausgedachten, karg produzierten Tracks wie „Wot U On“, oder dem fast nur aus synthetischem Killer-Bass bestehenden “Stop Dat” eine Stunde lang ein großartiges Beispiel für einen Stil, der sich bald totgelaufen hat – eine Art Musik, die originär britisch ist, die vom US-HipHop beeinflusst ist, aber kein HipHop ist.

Sufjan Stevens

Greetings From Michigan: The Great Lake State

(Rough Trade, 2003)

Auch hier ist – wenn man so will – Alt das neue Neu. Singer/Songwriter = Liederschmiede hat es schon immer gegeben, und sie werden vermutlich auch in Zukunft ihrem Geschäft nachgehen. Sufjan Stevens ist einer aus dieser Riege – und weil er große Fähigkeiten in Storytelling, Arrangement und Komposition hat, ist er so bemerkenswert. Weil er einen eigenwilligen Stil hat und weil man seine Songs sofort erkennt, die Spieldosenmelodien, die klugen Arrangements um Piano, Banjo, Bläser, ist er so wichtig geworden. Stevens hat diesem uralten Genre ganz einfach eine weitere neue Facette abgewonnen. Originalität alleine würde mir nicht reichen, um Greetings From Michigan: The Great Lake State zu exponieren. Mir ist es auch egal, dass Sufjan Stevens hier quasi alle Instrumente selber eingespielt hatte. Es sind wieder die wunderbaren Songs auf diesem Album, die er besser (bis da) nicht mehr hinbekommen hatte, deren Klasse er mit dem opulenteren Nachfolger Illinoise „nur“ egalisierte. Das lose Konzept „Songs über einen Bundesstaat“ löst sich nach ein paar Songs auf, der Opener behandelt noch Jobverlust, Arbeitslosigkeit und Einsamkeit nach dem Zusammenbruch des GM-Werkes im kleinen Örtchen „Flint“, das zuvor schon Filmemacher Michael Moore in Roger and Me beschrieben hatte. Auch bei „Detroit, Lift Up Your Weary Head“ nutzt Stevens diese Thematik, wenn er in Schlagworten die Stadt, ihre Helden, Freuden und Unglücke vom Chor aufzählen lässt – und all das im Rhythmus der rollenden Räder der ehemaligen Autostadt. Aber es ist grundsätzlich so, dass er das übergeordnete Thema einzig dazu nutzt, die Fatalitäten des Lebens in bezaubernd melancholischer Schönheit zu beschreiben, und die Schönheit des Lebens im Verfall zu präsentieren. Das ist das Beste an diesem Album: Die unterschwelligen Strömungen, die Bedrohung, die unter den netten Melodien liegen, die von Stevens‘ kindhafter Stimme so sanft besungen werden. Michigan blickt mit Trauer, Sympathie, Mitleid und mit Lokalkolorit auf das Leben als Ganzes. Es ist vielleicht auf bestimmte Orte gerichtet, aber es ist zeitlos. Was will man mehr verlangen.

Sun Kil Moon

Ghosts Of The Great Highway

(Jetset, 2003)

Für das Jahr ’92 hatte ich Down Colourful Hill, das Debüt der Red House Painters um den Fatalisten Mark Kozelek, sehr empfohlen. Die fünf Nachfolger dieses Debütalbums waren ähnlich… auch ähnlich gut. 10 Jahre später aber beschloss Kozelek mit Kollegen (Anthony Koutsos (dr) und Jerry Vessel (b) und zwei neuen Leuten (Geoff Stanfield (b) und Tim Mooney (dr) ein neues Projekt anzuleiern. Die Verzögerungen beim Release des letzten Red House Painters Album (Ramon, 2001) mögen eine Rolle gespielt haben – aber des Meisters Wege wurden mit der Zeit sowieso immer rätselhafter und seine hermetischen Texte mochten inzwischen auch eine neue Überschrift benötigen. Sun Kil Moon benannte Kozelek nach dem koreanischen Boxer Sung Kil Moon, die Musik wurde einerseits die logische Fortsetzung dessen, was Kozelek bislang gemacht hatte – aber inzwischen kreiste er noch konsequenter um sich und seine eigenen Ideen – egal, ob das kommerziellen Erfolg versprach oder nicht. Dass er im folgenden Jahr ein Album komplett mit Cover-Versionen von Modest Mouse-Songs einspielte, mag da bezeichnend sein. Schon auf Ghosts Of The Great Highway tendierte er zum Hermetischen. Die hier erzählten Geschichten von Mördern und (3x…) Boxern waren auf eine Art unendlich und gerne unendlich traurig, Das zentrale, 14-minütige „Duk Koo Kim“ ist nach dem koreanischen Boxer benannt, dessen Tod nach dem Knockout in der 14. Runde seines Kampfes gegen Ray Mancini so tragisch war, dass danach seine Mutter und der Ringrichter Selbstmord begangen und die Regularien für Boxkämpfe geändert wurden. Bezeichnend, wie Kozelek diese Geschichte in Bezug zur Beziehung zu seiner Geliebten setzt. Bei seinen Lyrics muss man mitlesen, darf den Faden nicht verlieren, kann aber leicht in die tiefen emotionalen Klüfte fallen. Dass er immer noch Melodien fand, dass die Arrangements ausgefeilt waren und er inzwischen als Sänger sein Format gefunden hatte – klang wie ein Neil Young, der sich bemüht die Töne zu treffen – macht dieses Album kostbar. In dem kommenden Jahren würde er den Worten immer mehr Bedeutung gewähren, sich musikalisch mitunter in Wiederholungen verlieren. Aber auch das machte er bewusst. Ghosts of the Great Highway ist das schönste Album von Sun Kil Moon.

Songs: Ohia

Magnolia Electric Co.

(Secretly Canadian, 2003)

Jason Molina gehört auch dieser neuen Generation von Songwritern an, die sich hinter einem Alias verstecken. Aber er beleuchtet andere Facetten der Songschreibe-Kunst als Sufjan Stevens oder Mark Kozelek. Er ist weniger hoffnungsvoll als Stevens, ungnädiger mit sich und der Welt als Kozelek. Und so kommen wir zu Magnolia Electric Co. Titel und Bandname tragen bei Bürokraten zur Verwirrung bei – der bisherige Bandname Songs: Ohia ist nirgends zu finden, der Titel des Albums – Magnolia Electric Co. – wurde scheinbar hier zum Bandnamen, und in der Tat betrat auch Jason Molina mit diesem Album nach seinen wunderbaren, aber sehr asketischen Songs: Ohia Alben neues Terrain. Man kann sich das Album – oberflächlich – als eine weitere Art Neil Young Pastiche, produziert von der Hardcore-Koryphäe Steve Albini vorstellen. Eine tolle Paarung also, auch wenn hier ein weiteres mal der Name des kanadischen Gründervaters des Genre’s fällt – aber auch Magnolia Electric Co. ist viel mehr als nur eine neue Version von etwas Altem. Die immer wieder in die getragenen Songs hineinkrachenden Gitarren und Molina’s puerile Stimme lassen zugegebenermaßen an Neil Young denken, ebenso wie die getragenen Songs, aber dann sind da Tracks wie „The Old Black Hen“, komplett von Freund/Gast Lawrence Peters mit tieferer Stimme eingesungen und mit Anklängen an schottischen Folk verfeinert. Dann singt mit Scout Niblett eine Schwester im Geiste den folgenden „Peoria Lunchbox Blues“ – und klingt wie ein weiblicher Van Morrison. Das darauf folgende „John Henry Split My Heart“ und vor Allem der Opener des Albums „Farewell Transmission“ zeigen die versammelte Band in vollem Flug, auch hier durchaus auf der Fährte von Crazy Horse, aber Jason Molina’s Gefährten kennen eben auch Hardcore und seine Stimme und seine mysteriösen Lyrics ziehen die Musik weit in die Welt einer neuen Generation. Magnolia Electric Co. Ist ein amerikanisches Album – so wie Neil Young’s Zuma ein amerikanisches Album ist (…von einem Kanadier – ganz nebenbei). Aber es ist zugleich deutlich ein Album der 2000er Jahre, und es ist vor Allem, was das Songwriting und seine Emotionalität angeht, fehlerlos.