In Afghanistan wird Hamid Karsai „fast“ demokratisch zum Staatsoberhaupt gewählt, das Land selber aber ist weit von demokratischen Strukturen oder gar Frieden entfernt und teilweise immer noch in der Hand der Taliban. Aus Sympathie zum Terroristen Osama bin Laden fliegt in Tampa in Florida ein 15-jähriger mit einem Kleinflugzeug in ein 42-stöckiges Bankgebäude. Er ist das einziges Opfer dieses Selbstmordattentats. In Deutschland aber erschießt ein amok-laufender Schüler 11 Menschen und dann sich selbst. In den USA erweist sich George W. Bush erwartungsgemäß als Marionette, deren Reaktionen auf Anfeindungen gegen die Machtpolitik der USA von den erzkonservativen Republikanern seiner Regierung vorgegeben werden. Die Saat für den Terror der kommenden Jahre geht damit im Jahr nach 9/11 auf. Alice in Chains‘ Sänger Layne Staley, Joe Strummer von The Clash und Dee Dee Ramone sterben. Viele etablierte Bands und Musiker warten mit hervorragenden Platten auf. Wilco veröffentlichen ihr Meisterwerk zunächst ohne Label, die Flaming Lips bleiben in psychedelischen Höhen, die NY Rock-Szene ist nach 9/11 lebendig wie seit Jahren nicht mehr (Interpol, Sonic Youth) und gibt uns tollen US-Post-Post Punk – und aus England kommt postwendend die Antwort (The Libertines). Bruce Springsteen äußert sich als erster wichtiger amerikanische Musiker zu 9/11. Johnny Cash’s vierter Teil der American Recordings erscheint – es wird sein letztes Album zu Lebzeiten sein. Der Freak-Folk Hype um Devendra Banhart und Kolleg/inn/en setzt sich fort, an den Randbereichen der Rockmusik – wie im Black Metal oder im Noise-Bereich ebenso wie in der elektronischen Musik und im Drone erscheinen hervorragende Alben. Und natürlich gibt es immer noch den Bereich der Popmusik, der die Medien und die Verkaufs-Charts beherrscht, mich aber eher anwidert. Da macht zum Beispiel Tanzäffchen Justin Timberlake sein Solo-Debüt, und Millionen finden das gut, oder da ist der schröööckliche Erfolg von Nickelkack – die sind 2002 mit Singles ganz groß, und ich verstehe das nicht – genausowenig wie Schmusesänger Ronan Keating, Shania Twain’s Country-Pop, Creed’s Rrrrock, oder Nelly’s und Ashanti’s Plastik R’n’B…. die alle sollen hier kein Thema sein.

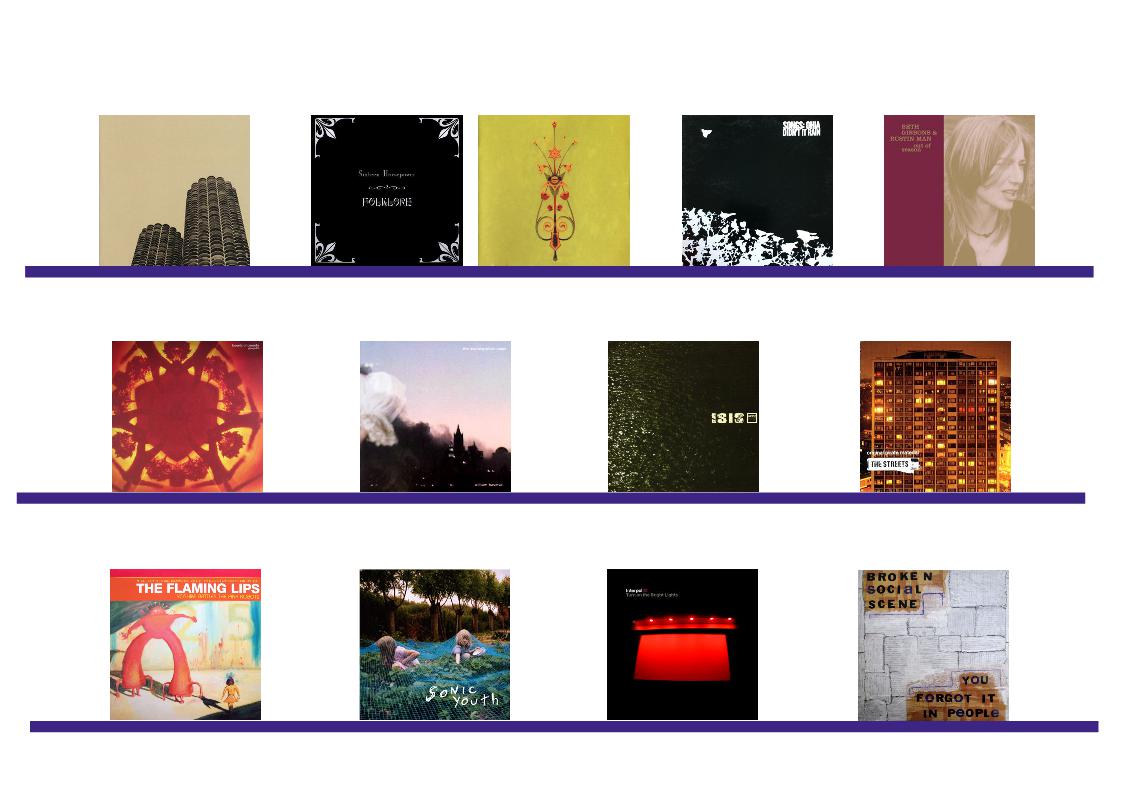

Wilco

Yankee Hotel Foxtrot

(Nonsuch, 2002)

Über Wilco’s viertes Album wurde in der Musikpresse seinerzeit viel geschrieben. Die Einen sahen die Gelegenheit für harsche Kritik an der Musikindustrie, die wieder einmal die künstlerische Freiheit beschnitt (und sich damit selbst schadete) indem sie die Band nicht veröffentlichen ließ was sie wollte, Andere sahen in Yankee Hotel Foxtrot den zwanghaften Versuch einer ehemaligen Americana-Band, ihre Entwicklung Richtung hipper experimentellerer Klänge a la Radiohead zu forcieren. Wie sich zeigte, behielt die erste Gruppe recht. YHF ist experimentell, aber es hat zugleich alle Stärken einer exzellenten Band, die schon in den Jahren zuvor die Grenzen der alternativen Countrymusik weit voran geschoben hatte. Auf dem Vorgänger Summerteeth hatten sie schon mit artfremden Sounds experimentiert, bei YHF nahm Band-Kopf Jeff Tweedy sein eigenes, Folk-bzw. Americana-informiertes Material komplett auseinander und setzte es mit seiner Band unter Weglassung aller traditioneller Elemente neu zusammen. Dass das funktionierte, ist sowohl den starken Songs als auch den Fähigkeiten der Musiker – und insbesondere der Mitarbeit des experimentierfreudigen Sonic Youth Teilzeit-Mitgliedes Jim O’Rourke zu verdanken. So bleiben bei „Ashes of American Flags“ nur die spartanischen Vocals und das Feedback der Gitarren übrig – und der Song funktioniert dadurch nicht nur, er hebt regelrecht ab. Die Behauptung, Wilco wären die Radiohead des Alt Country, hebt sie auf ein sehr hohes Podest, aber mit diesem Album verließen sie – tatsächlich ähnlich wie Radiohead mit Kid A – die gewohnten Bahnen ihres Genres, des sog. Americana. Da schien mir dann die Begeisterung konservativer Beobachter wie Rolling Stone oder Mojo fast ein bisschen verwunderlich. Yankee Hotel Foxtrot ist auch heute noch ein Album, das man ob seiner Songs und seiner klugen Ideen kaum kritisieren kann.

Sixteen Horsepower

Folklore

(Glitterhouse, 2002)

Eine getriebene Stimme, Gottesfurcht, uralt scheinende Songs aus den Appalachen oder mit baltischen Wurzeln, Gothic Country… All das war es, was Sixteen Horsepower ausmachte. Aber hätte die Band um den im Umkreis der Church of the Nazarene aufgewachsenen David Eugene Edwards ihre altertümliche Verschrobenheit nur vorgespielt, dann wäre ihre Musik, nicht so überzeugend geraten. Edwards klang wie einer, der Gottes Urteil wirklich fürchtet – der zumindest davon überzeugt, dass ihn seine Zweifel in die Hölle bringen würden. Tatsächlich war der Vater früh gestorben und der junge David war mit seinem Großvater – einem religiösen Eiferer, der Feuer-und-Schwefel-Predigten hielt – über Land gezogen. Hier hörte man, was ein solches Leben mit einem jungen Mann machen kann. Was der Opa über „des Teufels Musik“ gesagt haben mag, weiss ich nicht, aber Edwards hatte in den letzten Jahren mit seiner Band einen ganz eigenen Kosmos geschaffen, der voll war mit hervorragenden eigenen Songs, die irgendwo zwischen Gun Club, Cave, Cash und Christentum dahin wankten. Sein „American Wheeze“ vom Debüt Sackcloth ’n‘ Ashes ist unglaublich. Für Folklore tauchte er jetzt ganz tief in die Geschichte der US-Folkmusik ein und coverte Hank Williams, die Carter Family und grub ein paar Traditionals aus. Beeindruckend ist, wie sehr diese Band sich die Tracks zu eigen machte. Ein Unterschied zu den drei eigenen Songs ist kaum zu hören. Sein eigenes „Blessed Persistence“ muss sich nicht hinter Hank Williams‘ „Alone and Forsaken“ verstecken. Und „Sinnerman“ von Will Holt aus den 50ern ist natürlich eine perfekte Wahl, selbst den Cajun von „La Robe a Parasol“ kriegen sie ein bisschen unheimlich hin. Der Sound von Sixteen Horsepower ist sparsam, mit heulender Slide und rumpelndem Bass – und Edwards klingt wahlweise wie von Teufeln gejagt oder von der Sünde gequält. Die 37 Minuten verfliegen sehr schnell… eigentlich ZU schnell, so dass es ein Gottessegen war, dass Edwards sich entschlossen hatte, mit Woven Hand eine weitere Kirche zu weihen…

Woven Hand

s/t

(Glitterhouse, 2002)

… dieses Album war zunächst als Solo-Projekt gedacht, Woven Hand lösten dann aber Sixteen Horsepower als Edwrds‘ Hauptprojekt ab. Das Album Woven Hand erschien tatsächlich ein paar Monate vor Folklore, war auch vorher aufgenommen worden und gehört so aus naheliegenden Gründen hier hin: Tatsächlich spielen im Laufe der Zeit immer wieder Leute von Sixteen Horsepower bei Woven Hand mit: Steven Taylor war bei beiden Bands dabei, Pascal Humbert würde immer wieder mitmachen – Edwards hatte da keine Probleme, sah in Woven Hand einfach die Fortsetzung seines Konzeptes mit anderen, nun eben ganz aus den eigenen religiösen Qualen geschöpften Mitteln. Bei diesem Debüt war noch der Multi-Instrumentalist Daniel McMahon unersetzlich – aber es war Edwards selber, der hier den Löwenanteil der Musik performte. Und so ist Woven Hand ein noch sparsameres Album als Folklore. Edwards brilliert an Mandoline und Banjo, seine Stime ist unverkennbar, seine eigenen Songs sind auch hier fehlerlos, ich frage mich oft, wie „Blue Pail Fever“ mit Johnny Cash’s Stimme klingen würde… aber das wäre wahrscheinlich zu viel Granit. Und was er hier aus dem Bill Withers Klassiker „Ain’t No Sunshine“ herausholt, hat der Soul-Sänger vermutlich nicht darin gesehen. Es kommt wenig Licht ins dunkel, Folklore war schon finster – aber durch die Songauswahl auch etwas abwechslungsreicher. Die Beerdigungs-Stimmung von „The Good Hand“ steht Edwards, er ist wahrlich kein glücklicher Gläubiger, sondern ein im wahrsten Sinne des Wortes „Gottes-fürchtig“. Aber dafür, dass das zu wunderbarer Musik führen kann, hatte man nun den doppelten Beweis. Edwards nahm die Songs von Woven Hand bald zum Teil neu auf. Das Ergebnis war Blush Music, ein Album für die avantgardistische belgische Tanz-Company Ultima Vez, auf dem „Ain’t No Sunshine zu einer 14-minütigen Psychedelic-Gospel Folk Tour de Force wurde. Edwards‘ religiöser Wahn mag zum Teil Pose sein – die musikalischen Ergebnisse aber sind immer interessant.

Songs: Ohia

Didn’t It Rain

(Secretly Canadian, 2002)

Auch Jason Molina’s Musik war immer eine düstere Angelegenheit. Bei ihm standen die Depressionen, die ihn zeitlebens gequält haben, an der Stelle, die die Religion bei David Eugene Edwards einnahm. Aber er war eben auch ein großer Songwriter und Sänger, er war als Gitarrist so effektiv wie Neil Young – nicht virtuos sondern voller Ausdruck – und auch seine Stimme erinnert auf angenehme Weise an die von Young. Und 2002 wurde er (mit Album No.8 als Songs:Ohia) zu einem Meister in his own right. Für Didn‘ It Rain ließ Molina immerhin ein bißchen Licht in die Dunkelheit: An manchen gut gewählten Stellen half ihm die Stimme der Bluegrass-Musikerin Jennie Benford, die Einsamkeit erträglich zu machen. Die ersten beiden Tracks der LP sind noch rein akustisch – Gitarre, Mandoline, Stimme, im Titelsong singt Benford Harmonies. Bei „Steve Albini’s Blues“ doppelt er das eigene Geheul. Dann kommt mit „Ring the Bell“ der erste elektrische Song – ein schlichtes Cello Motiv, klare elektrische Gitarre, Drums, Bass und Lyrics über die Zuverlässigkeit des Verrats. Zentrales Stück ist das 8 ½ minütige „Blue Factory Flame“ mit den Eröffnungs-Zeilen „When I die/ Put my bones in an empty street/ To remind me how it used to be“, mit der Stimme von Jennie Benford, die zeigt, dass ein trauriger Mann dann am besten ist, wenn eine Frau an seiner Seite singt. Auch hier hilft die Band aus, ist der Sound nicht mehr ganz so spartanisch, wie auf den vorherigen Alben, aber auch noch nicht so ausladend, wie auf den kommenden Alben unter dem Moniker Magnolia Electric Co. Molina war ein Meister der ur-amerikanischen Songwriter-Kunst in der Tradition von Guthrie, Cash und Uncle Tupelo, er nutzte eine Ästhetik, die man sonst bei Bands wie Low wiederfindet, aber seine Lyrics entsprangen komplett der eigenen Weltsicht. Und die war so schwarz wie das Cover – allerdings ohne jedes Selbstmitleid, oft eher trotzig oder mit einem Schuss Selbstironie versetzt. – als hätte es Neil Young nach vier Nächten mit den übermüdeten Freunden von Crazy Horse aufgenommen. Didn’t It Rain ist ein intimes und intensives Album, wahr und ohne Ausschmückungen. Eines von etlichen Meisterstücken dieses Mannes, der sich leider 2013 umbrachte.

Beth Gibbons & Rustin‘ Man

Out Of Season

(Go ! Beat, 2002)

Seit fünf Jahren schon hatte man Beth Gibbons‘ Stimme nicht mehr zu hören bekommen. Eine Schande. Und es war 2002 auch nicht absehbar, dass Portishead sich noch mal „äußern würden (…tatsächlich dauerte es noch sechs Jahre zum dritten Album…), da kam dieses Album ganz Recht. Und dann diese Stimme auch noch im Zusammenspiel mit Ex-Talk Talk Bassist und Produzent Paul Webb aka Rustin‘ Man. (…nicht völlig überraschend, die beiden kannten sich von der Talk Talk Nachfolge-Band ‚O’Rang). Dem Conaisseur lief das Wasser im Munde zusammen – der schäbige Rest hat es nicht bemerkt. Out of Time ist tatsächlich unauffällig, es ist weniger TripHop als vielmehr dunkler Folk, auch wenn „Tom the Model“ mit den Scratches und Sounds von Portishead vorstellbar wäre und die Streicher es in Richtung des wunderbaren Portishead-Live Albums schieben. Beth Gibbons Stimme wird sowieso immer mit den TripHop Meistern verbunden werden, aber hier steht sie noch mehr im Mittelpunkt, hier nutzt sie die Bühne, um noch andere Facetten zu präsentieren. So klingt sie bei „Show“ wie eine Wiedergängerin von Billie Holiday, beim von Paul Webb geschriebenen „Sand River“ beunruhigend sanft, und bei „Resolve“ nach sehnsüchtiger Folksängerin britischer Schule. Für jeden Song ließ sie eine neue Facette aufleuchten. Out of Season ist sublimer noch als die Alben von Portishead, die Songs brauchen länger, um ins Ohr zu kriechen, aber einen Song wie „Romance“ will man spätestens nach dem zweiten Hören nicht mehr vergessen, er schwebt vorbei wie eine Nebelschwade, die man festhalten möchte. Paul Webb’s Arbeit war es zu verdanken, dass das Album die fantastische Stimme Beth Gibbons‘ in den Vordergrund stellt, aber der eigene Sound und damit der eigene Charakter – die Alleinstellung von Out of Time – gelang. Dann kommt „Drake“ mit seinem an den großen britischen Folkmusiker Nick Drake angelehnten Sound, mit akustischem Bass und eleganten Streichern, und am Schluß schießt Webb Beth Gibbons‘ Stimme zusammen mit der Talk Talk – Mundharmonika in den elektronischen Äther und man wünscht sich mehr von dieser Musik. Es braucht wie gesagt Zeit und Konzentration, all diese Qualitäten zu erkennen – was den geringen kommerziellen Erfolg begründen mag. Out of Time ist ein Herbst-Album, dem man wirklich „zuhören“ muss… aber dann erkennt man pure Schönheit.

Boards of Canada

Geogaddi

(Warp, 2002)

Michael Sandison und Marcus Eoin, die beiden Schotten von Boards of Canada mögen nicht die Erfinder von Ambient sein, da hat Brian Eno weit früher die Idee entwickelt, da ist Aphex Twin, der diese Musik abstrahiert hat – aber die Beiden haben dieser Musik nach der Jahrtausendwende einen erstaunlichen Popularitätsschub gegeben. Das Vorgängeralbum Music Has the Right to Children (1998) und die EP Twoism von ’95 waren mit ihren Kindermelodien, ihrer verträumten Atmosphäre, mit der Verbindung von Elektronik, Pop, TripHop und Intellekt bahnbrechend – und Boards of Canada äußerst erfolgreich. Aber wie würde der langersehnte Nachfolger klingen ? In der elektronischen Musik, in IDM, Downtempo, Ambient wird es schwierig, aus einer definierten Ecke herauszurücken, ohne unkenntlich zu werden – wenn man nicht, wie Boards of Canada – einen bestimmten Charakter und einen klar erkennbaren Sound hat. Das war immer der Vorteil, den BoC anderen Acts ihres Genres voraus hatten. Bei aller Elektronik – sie klingen immer seltsam analog – nach den Ruinen alter Computer und Klangerzeuger aus den Siebzigern, nach „Mensch“ – sie klingen warm: Siehe „Alpha and Omega“, dessen Sounds an Jean Michel Jarre’s Oxygene erinnern, das durchsetzt ist von Stimmen und orientalischen Flöten und den Störgeräuschen alter PC’s, Oder das liebliche „1969“ – mit kosmischen Computerklängen und körperlosen Stimmen, die den Chorus trillern, bei „Sunshine Recorder“ berichtet ein Vocal-Sample von blumen-artigen Gewächsen, die Tiefseeroboter am Boden des Ozeans fanden, während sich ein TripHop Rhythmus langsam voranschiebt. Geogaddi ist voll solcher Einzelteile, was es doch eigentlich – bei einer Dauer von über einer Stunde – etwas zerrissen klingen lassen sollte. Aber selbst die kurzen Zwischenstückchen von 20 Sekunden bis zu anderthalb Minuten erfüllen ihren Zweck und fügen sich wie kleine Sandkörner zwischen Steine. Da ist es kaum verwunderlich, dass Eoin und Sandison einen so langen Zeitraum brauchten, um Geogaddi zu erschaffen. All die kleinen Teile zu einem Ganzen zusammenzusetzen, dass einen solchen „Flow“ hat, muss Ewigkeiten gedauert haben.

William Basinski

The Disintegration Loops

(2062 Rec., 2002)

Die Disintegration Loops hier in einer Reihe mit Yankee Foxtrot Hotel und anderen Alben der halbwegs traditionelle „Rockmusik“zu besprechen, mag seltsam erscheinen. William Basinski ist eher „bildender Künstler“ als „Rockmusiker“. Er erschafft Klangräume – er baut Klanginstallationen und bewegt sich dafür im Bereich der seriellen Musik, des Minimalismus, der Tape-Musik – was aber wiederum seit Brian Eno’s Ambient Alben – seit seiner Definition von Musik als Einrichtungs-Accessoir in bestimmten Kreisen der „pop(uläre) Musik – Hörenden“ wohlwollend wahrgenommen wird. Seine Musik ist natürlich avantgardistisch, sie hat mit dem, was Wilco oder die Libertines machen wenig bis gar nichts zu tun, aber der oben genannte Begriff „populäre Musik“ erfasst im Verlauf der vergangenen 50 Jahre ein so weites Feld, dass es Sinn macht, wenn man auf neue Felder hinweist – zumal bald andere, durchaus auch vergleichbare Alben von Musikern wie Robert Rich oder Max Richter – aber auch die Drone-Epen von Earth oder Birchville Cat Motel – ein ähnliches Feld beackern. Die Fakten zu den Disintegration Loops (…von Vieren ist dies der erste Teil…): Der Komponist William Basinski wollte ein paar Tonbänder mit Loops aus dem Jahre 1982 digitalisieren, und musste feststellen, dass beim „abrollen“ der Tapes die Oberfläche der Bänder abblätterte, und die Musik sich so immer mehr in ihre Fragmente auflöste. Die pastoralen Klavier-Melodiebögen „desintegrierten“ in eine immer geisterhafter wirkende Ambient-Struktur (…und sind somit ein Zufallsprodukt – wie die Idee Brian Eno’s zu seinen Ambient-Alben, die ihm kam, als er – nach einem Unfall ans Bett gefesselt – nicht in der Lage war das leiernde Tape im Kassettenrekorder zu stoppen). Basinski bemerkte den Reiz dieser Klänge im Sommer 2001, und als er ihnen am dubiosen 11.09.2001 auf dem Dach seines Appartements in Brooklyn lauschte, rasten die beiden von Terroristen gesteuerten Flugzeuge in die nicht weit entfernten Twin-Towers des World Trade Centers. Dieses Ereignis verlieh den Loops einen fatalen Subtext, der sie inzwischen bei Ausstellungen über 09/11 in New York zur beliebten Sound-Tapete machen. Tatsache ist allerdings auch, dass ich, als ich die Disintegration Loops erstmals hörte, von diesem Subtext nichts wusste, mich aber dem Reiz der zwei 63 – bzw. 11 Minuten langen „Stücke“ nicht entziehen konnte. Mir schien es, als wäre es jemandem gelungen, das vergehen von Zeit hörbar zu machen – und zwar auf eine zugleich traurige, unheimliche wie ermutigende Weise. Die zu Beginn hörbare Melodie löst sich langsam, fast unmerklich (über 63 Minuten!) in Ihre Bestandteile auf, man „sieht“ buchstäblich, wie sie zu Staub zerfällt. Das macht so manchen potentiell aggressiv, mich hielt es in andauernder Spannung, nach einer gewissen Zeit erinnerte ich nur noch, was zu Beginn zu hören war – jeder, der neu hinzukam, hatte die ursprüngliche Schönheit und Ruhe der Klänge nicht im Ohr, ich aber verfolgte gebannt, wie gleichsam vom ursprünglichen Blatt eines Laubbaumes allmählich das fragile Gerippe übrig blieb, das sich dann auch noch langsam zersetzte. Das war wunderbar – Ich wollte mehr – und bekam noch die Teile II bis IV.

Isis

Oceanic

(Ipecac, 2002)

Die Bostoner Band Isis war Ende der Neunziger als eine Art Neurosis Rip-Off gestartete. Keine Häme – die Hardcore Innovatoren hatten es verdient, dass sich jemand an ihrem Sound orientierte und abarbeitete, zumal Isis schon bald die notwendige Abzweigung vom Sludge/ Hardcore-Pfad fanden. Das 2000er Debüt Celestial klang noch etwas hölzern, hatte aber durch elektronische Störgeräusche schon seinen eigenen Charakter… dann kam der Wechsel zum experimentellen Noise-Label Ipecac des Hyperaktiven Mike Patton – und damit der Start in stilistisches Neuland – wobei auch hier gilt – ganz Neu ist alles, was hier zusammenkommt nicht. Die einzelnen Bestandteile kennt man: Von Neurosis, von den Melvins, von den schottischen Post-Rockern Mogwai, meinetwegen auch von Grindcore-Veteranen wie Napalm Death – wenn man deren Singles auf 33 1/3 abspielen würde… aber die Kombination lässt etwas entstehen, das man nur Post-Metal nennen kann. Diese Mischung, aber vor allem die Intensität, in der die Sounds auf Oceanic gegen die Klippen branden ist neu. Das maritime Thema mag im Metal gern genommen werden, aber Isis gaben all dem einen intellektuellen Anstrich und vor Allem: Sie hatten die Songs, die Kraft und die Technik, um den Ozean aufbranden oder still da liegen zu lassen, ohne dass der Gedanke an eine Flaute aufkommt. Laut Aussage des Bandkopfes Aaron Turner entstanden die Songs in komplizierten Probe-Sessions, ein Weg, der ihnen dank des Labels eröffnet war, das sie einfach manchen ließ und das Endprodukt unzensiert veröffentlichte. Die Typologie dieser Songs wird schon mit dem Opener „The Beginning and the End“ vorgegeben: Hardcore Brüllgesang wechselt sich mit langsamen, atmosphärischen Passagen ab, das Schlagzeug klopft im trockenen Steve Albini-Sound, der Metal-Kenner wird die Riffs bewundern, der Jazz-Liebhaber kann die rhythmischen Komplexitäten einfach nicht verleugnen, und all das wird von Melodiebögen zusammengehalten, die sich über das Album verteilt wiederfinden. Isis mögen somit aus alten Quellen geschöpft haben, aber der „Blend“, der dabei herauskam, war nicht nur sehr wohlschmeckend, sondern auch so neu, dass bald Nachfolger wie Pelican oder Rosetta sie wiederum nachahmen wollten.

The Flaming Lips

Yoshimi Battles The Pink Robots

(Warner Bros., 2002)

Anstatt zu versuchen, das leuchtende Meisterwerk The Soft Bulletin zu wiederholen, vereinfachten die Flaming Lips auf dem Nachfolger Yoshimi Battles The Pink Robots ihren Sound und schafften es zugleich, variabler als zuvor zu klingen. Das Album hat eine beseelte, fließende Schönheit, die man auch bei Meilensteinen wie Astral Weeks, Pet Sounds oder Revolver findet. Sound und Konzept aber sind originär Flaming Lips‘. Ihre Fusion aus elektronischen Texturen und purem Pop mag auch nicht „neu“ sein – was ist 2002 überhaupt „neu“? – aber diese Art von Musik wurde selten so meisterhaft und zugleich exzentrisch ausgeführt wie auf Yoshimi…. Hier werden philosophische Betrachtungen, die verdrehte Pop-Sensibilität der Lips und ihre kindliche Experimentierlust zu perfektem psychedelischem Pop verschmolzen. Die Single „Do You Realize“ ist traurig und positiv zugleich, indem sie die nackte Tatsache der Sterblichkeit in Engels-Chöre und Wolken aus Streichern kleidet. Beim überbordenden Chaos von „Yoshimi Battles the Pink Robots, Pt. 2“ donnern mächtige Drums gegen den Gesang des Japaners Yoshimi P-We an – seines Zeichens Mitglied der Noise-Veteranen und Brüder im Geiste Boredoms. Und der wunderschöne Opener „Fight Test“ zitiert Cat Stevens‘ „Father and Son“. Angeblich ist die Grundthematik des Album’s – die Sterblichkeit und der Kampf ums (Über)Leben – beeinflusst von der Korrespondenz mit einem jungen, krebskranken japanischen Fan… was einerseits nicht überraschen würde, wenn man sieht, aus welchen Quellen die Flaming Lips ihre Inspirationen ziehen, andererseits aber dem seltsam psychotischen Image, hinter dem sich insbesondere Bandkopf Wayne Coyne versteckt, widersprechen würde. Der verneinte die Frage nach einem Konzept immer wieder. Letztlich ist es ja auch egal, denn Yoshimi Battles the Pink Robots ist unabhängig von allem Drumherum ein Meisterwerk des modernen psychedelischen Rock.

Sonic Youth

Murray Street

(DGC, 2002)

Der in dieser Zeit omnipräsente Jim O’Rourke ist möglicherweise ein Grund für die Wiedererstarkung der Indie-Institution Sonic Youth zu Beginn der 00er Jahre. O’Rourke hatte schon den Vorgänger NYC Ghosts & Flowers produziert, man verstand sich gut, und nun verkündeten die vier Indie-Veteranen, dass O’Rourke ihr neues, fünftes Mitglied sei… Und das ist dann auch eigentlich das Neueste an Murray Street – denn letztlich kann man zu Recht sagen, dass Sonic Youth hier zum Sound und zum Konzept ihres Meisterwerkes Daydream Nation zurückkehrten. Natürlich mit moderneren Mitteln, mit den Texturen, die ein erfinderischer Geist wie Jim O’Rourke unterlegen konnte, mit der zusätzlichen Erfahrung und meinetwegen auch mit der Altersweisheit, die sie seit 1988 erlangt hatten – aber die „Maschine“ Sonic Youth und ihre inzwischen traumwandlerische Fähigkeit, bei Improvisationen aufeinander einzugehen, machte jede eventuelle Routine wett. Und ich denke, sie hatten Nichts mehr zu beweisen, waren locker und standen zugleich unter Spannung. Die Aufnahmen in New York hatten vor 09/11 begonnen, waren durch das Attentat auf das World Trade Center und nachfolgende Benefiz-Auftritte unterbrochen, und vielleicht war das Gedenken an die Opfer und die Trotzreaktion auf den Anschlag auf die Kultur, für die auch Sonic Youth standen, ein Grund für die Energie in der Musik auf Murray Street. Mit dem Feedback-Monster „Karen Revisited“ wurde dem Idol Karen Carpenter ein weiteres mal gehuldigt und zugleich ein Bogen in die eigene Vergangenheit geschlagen (…siehe „Tunic ( Song for Karen)“ vom ’90er Album Goo…). Und mit „Rain on Tin“ war einer ihrer stärksten Songs überhaupt dabei – inklusive Television/ Marquee Moon Gitarrensolo. Ja – sie benutzten die Noise-Strukturen, die man von Ihnen kannte, aber sie taten das mit großer Effektivität und Energie. So war Murray Street nach ein paar etwas schwächeren Alben ein Return to Form. Von dieser Art Musik kann es nie zu viel geben….

Interpol

Turn On The Bright Lights

(Matador, 2002)

Und nochmal New York: Post-9/11 ist die Zeit, in der der Post Punk der Beginnenden 80er der angesagte Scheiß ist, die Zeit, in der Bands wie Joy Division, Gang of Four, PIL etc. von einem jungen Publikum wiederentdeckt werden… oder genauer: Ihr Sound wird wiederentdeckt und mit den Mitteln moderner Studiotechnik reproduziert. Allerdings sind nicht nur die 30 Jahre Zeitunterschied zwischen Interpol und den im Zusammenhang mit den New Yorkern immer genannten Joy Division eine gewaltige Kluft. Der prägnante Sound Joy Divisions war auch den eingeschränkten Mitteln ihrer Zeit und ihrer Situation beim Factory Label geschuldet und nicht gewähltes Stilmittel. Die Themen der Songs, die Düsternis und Kälte, spiegelten das gesellschaftliche Klima England’s in den Thatcher-Jahren wider. Interpol’s Düsternis schien da im Vergleich fast wie eine Pose, nicht wie Frustration angesichts einer grauen Zukunft. Die Frage stellte sich, ob diese Tatsache Turn on the Bright Lights – das Debütalbum von Interpol – disqualifizierte? Die Antwort: Nein. Es mag sein, dass Interpol in ihrem „(Sound)-Design“ konservativ waren, die Ästhetik des Album schreit regelrecht „1980“, auch wenn sie so perfekt ist, wie kein Album der Vorbilder je geklungen hat. Aber – ganz einfach – zu jeder Zeit haben sich Musiker auf Vorbilder einer vorherigen Generation berufen. Und man muss bedenken, dass die Gesellschaft 2002 durch 9/11 erschüttert worden war. Angst und Dystopie akut waren. Dass Interpol diese Stimmung in einer bekannten, kühlen Perfektion einfingen, war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass durch das Internet JEDE Musik eingehend studiert werden konnte. Und dann: Der New Wave der beginnenden 80er war auch 2002 keine kommerziell vielversprechende Musik, sondern ein Wagnis. Um diese Musik ins neue Jahrtausend zu tragen brauchte man keinen Masterplan, sondern Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die man Turn on the Bright Lights bei aller Perfektion anhört. Und Interpol bezogen sich auf IHR New York, auf ihre Situation und ihre Geschichte – mit erfreulich reduzierten musikalischen Mitteln, die der wieder erkannte, der Joy Division etc kannte. Die aber zu jeder Zeit sinnvoll und ästhetisch waren, die vielleicht zwischendurchaus der Mode kamen, die aber eben jetzt wieder passten. Bands wie die Strokes oder Franz Ferdinand oder The National zitierten ebenfalls – und Interpol taten es – jedenfalls mit ihren ersten Alben – auf sehr gekonnte Weise. Sich hinzustellen, und zu sagen „die Originale waren besser“ ist angesichts solcher Songs wie „Hands Away“ oder „Say Hello to the Angels“ arrogant, dumm und reaktionär. Ich sage: Was zählt sind die famosen Songs, ist die wunderbar ausbalancierte Atmosphäre. Wären Interpol 32 Jahre früher zur Welt gekommen, so wären sie auch eine der „großen“ Bands geworden. Turn on the Bright Lights mag nicht innovativ gewesen sein, aber es ist bis heute schön. Eine Qualität, die gerne unterschätzt wird. Dass sie so verdammt ernst klangen, macht sie nicht automatisch unglaubwürdig.

Broken Social Scene

You Forgot It In People

(Arts & Crafts, 2002)

Bei Erscheinen dieses Albums war die Broken Social Scene noch völlig obskur – ein Side Projekt der beiden kanadischen Musiker (…genauer, aus Toronto…) Brendan Canning und Kevin Drew, die 2001 schon ein ambient-artiges Album titels Feel Good Lost veröffentlicht hatten, das mit seinen sanften Klängen keineswegs darauf vorbereitet hatte, was hier kommen würde. Das Rezept zum zweiten Album: Man holt einfach einen Haufen Musiker/Freunde aus der regen Indie-Rock Szene von Toronto zusammen – gerne mit ganz unterschiedlichen musikalischen Ausrichtungen – und versucht das Beste aus dem zu destillieren, was diese Gruppe zusammenbraut. Ein Konzept, das ganz übel in die Hose gehen kann, hier aber vortrefflich gelang. Die ersten beiden Tracks erinnern noch an das erste Album des Projektes, der Opener kommt gar ohne Gesang aus, aber spätestens bei „Stars and Suns“ wird klar, dass hier ganz groß „Pop“ ‚drauf geschrieben wird. Die Songs bekommen Stimme und Chorus, der Rhythmus wird schneller – ein bisschen ist You Forgot It In People so etwas wie eine Compilation voller wohlüberlegter und -ausgeführter Beispiele für kraftvollen Indie-Rock – von noisy Blowouts („Almost Crimes“) über Improv-Jams („Looks Just Like The Sun“) bis zu delikaten Pop-Tunes wie „Anthems For A Seventeen-Year-Old Girl“‘. Dass die 10+ Teilnehmer an diesem Projekt sich nicht gegenseitig die Show stehlen, mag gegenseitiger Achtung geschuldet sein – oder der Freundschaft – oder vielleicht sind die beiden Begründer von Broken Social Scene kluge Diktatoren, aber bei den Sessions hat jeder selbstlos seinen Beitrag geleistet, und es ist sogar so, dass sich im Nachhinein kaum verifizieren ließ, Wer Wann Was gespielt hatte. Man höre nur, wie die Stimmen von Kevin Drew und Leslie Feist beim „Hit“ „Almost Crimes“ umeinander kreisen – da ist kein Versuch den anderen zu übertreffen, da wird dem Song gedient. Selbst bei mäandernden Jams wie „Shampoo Suicide“ – einem experimentell Song bei dem Sänger Kevin Drew scheinbar in Stimmen spricht – hält das Musik-Kombinat die Spannung hoch. Und da ist Sängerin Emily Haines – die bald eine recht erfolgreiche Karriere mit ihrer Synth-Post-Punk-Pop Band Metric hinlegen würde – die der Musik mit ihrer luftigen Stimme eine gewisse Sexyness verleiht. Und da ist natürlich die oben genannte Leslie Feist, die hier erstmals auf sich aufmerksam machte und bald eine veritable Karriere als moderne Indie – Singer/ Songwriterin machen würde. You Forgot it in Poeple ist das perfekte Beispiel dafür, dass eine große Menge an Musikern ihre Talente wie verschiedene Variablen zu einer Gleichung zusammenführen können, die tatsächlich aufgeht. Der Reiz dieses Albums ist schwer zu beschreiben: Es ist ja eigentlich nur Indie-Rock – inzwischen ein sehr abgenutzter Begriff – aber dieser ist so ausgezeichnet gelungen, dass er weit aus der Masse herausragt.

The Streets

Original Pirate Material

(679 Rec., 2002)

Den 23 jährigen Mike Skinner alias The Streets nannte man 2002 den Steven Patrick Morrissey des Rap. Seit Viva Hate hatte kein Album die Psyche britischer Jugendlicher in all ihrer angeberischen Unsicherheit, Coolness und Exzentrik besser wiedergegeben. Und es gab bis dato keine Album, das die Verbindung von HipHop und UK Garage so organisch und zugleich erfolgreich hinbekommen hatte – einer Unterart der elektronischen Musik, die seinerzeit kaum in Clubs gespielt wurde, sondern nur durch Pirate Radio Stations gehört wurde… daher natürlich auch der Titel. The Streets baute seine digitalen Stories mit natürlicher Lässigkeit zusammen, mixte Two-Step Garage Beats mit erstaunlich schrägen und zugleich schlauen Loops und Samples. Dass sein Debüt Original Pirate Material einen solchen Erfolg haben würde (bis Platz 12 in den UK Album-Charts), war nicht absehbar gewesen – aber andererseits sofort nachvollziegbar, wenn man Tracks wie „It’s Too Late“ oder „Let’s Push Things Forward“ in ihrer Coolness und mit ihrem witzigen Storietelling verfolgt. Skinner war einer, der glaubhaft die Denkwelt seiner Generation darzustellen vermochte. Ohne Anbiederung, unverstellt, voller Wortwitz. Er klingt auf diesem Album mal besoffen, high, mal smart und unwiderstehlich. Die in seiner kleinen Londoner Wohnung zusammengebauten Tracks sind eine Abfolge von Schnappschüssen: Verlorene Handys, miese Pubs mit schmutzigen Toiletten und Schlangen vor dem Geldautomaten. „Don’t Mug Yourself“ ist der perfekte Tribut an eine durchsoffene Nacht. Skinners Junge-von-der-Strasse-Stimme, seine Wortwahl, in der immer wieder über die ältere Generation aka „Geezer’s“ gespottet wird, sein Londoner Akzent und die Art, den Wu-Tang Clan-Rhyme Flow nach England zu versetzen, machten dieses Album 2002 zum singulären Werk. Aber vor allem Mike Skinners lebensnahe working-class Texte ließen das Album in etlichen Bestenlisten auftauchen. Und das Album bleibt bis heute äußerst unterhaltsam. Die Frage war: Würde er das wiederholen können? Immerhin schaffte The Streets es, mit dem Nachfolger A Grand Don’t Come for Free (2004) auf dem gleichen hohen Niveau weiter zu machen.